"Мир приключений-5" разные года издания. Компиляция. Книги 1-10 [Алексей Викторович Бобровников] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1955 №1.

Владимир Попов Подземное хозяйство Сердюка

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

В оккупированном гитлеровцами донецком городе продолжалась своя страшная жизнь. Никто не знал, что произойдет с ним завтра, даже сегодня, вернется ли он, уходя из дому, переживет ли ночь, ложась спать. Спасаясь от угона в Германию, люди прививали себе болезни, прятались в подвалах и на чердаках. Казалось, жестокий мор надвинулся на город, ещё недавно шумный, как улей, и редкие жители ходят по улицам, как приговоренные к смерти. Большинство разбредались по селам, меняя носильные вещи на хлеб, кукурузу, картофель. Покидали дома чуть свет, стремясь вернуться дотемна. Запоздавшие предпочитали ночевать в степи на снегу, лишь бы не попадаться ночью на глаза полицаям или жандармам. Но и гитлеровцы чувствовали себя здесь как на раскаленных угольях. Дорого обошлась их начальству гибель хозяйственной команды, поднятой на воздух при взрыве подпольщиками котельной электростанции. Коменданта города и шефа гестапо с их ближайшими помощниками, не сумевших уберечь электростанцию, отправили на самый тяжелый участок фронта. Начальником гестапо был вновь назначен фон Штаммер, недавно снятый за провал агентурной сети. Штаммер старался как мог. Заборы и стены домов запестрели приказами, в которых единственной мерой наказания за малейшую провинность значился расстрел. Полиция снова провела перерегистрацию паспортов и, набрав дополнительный штат полицаев, всё чаще устраивала облавы. Шесть дней после взрыва котельной подпольная группа Сердюка не выпускала листовок, приспосабливаясь к новой обстановке. На седьмой день в лестничных клетках домов, на внутренней стороне заборов снова появились листовки с красной звездочкой. Эти листовки срывали полицаи, но чаще всего бережно отклеивали те, кто переносил их из дома в дом. Многие же просто заучивали их и передавали из уст в уста.* * *

Однажды утром в ремонтную мастерскую Пырина пришла пожилая женщина и молча положила на стол замок ручной работы без ключа. Пырин осмотрел затейливый механизм, взглянул на посетительницу, снова на механизм. Ошибиться было нельзя — об этом замке, как о пароле, говорил ему Сердюк. Алексей Иванович показал глазами на дверь в жилую часть домика. В такое беспокойное время Сердюк никак не ожидал видеть связную. Он рассчитывал, что это свидание состоится позже, когда утихнет переполох, вызванный взрывом электростанции. Связная потребовала детального отчета об организации взрыва и о положении в подпольной группе. Сердюк подробно описал диверсию, рассказал, что, взорвав станцию, инженер Крайнев ушел в степь, дабы перейти линию фронта, и о нём до сих пор нет никаких известий; Мария Гревцова попрежнему служит в полицайуправлении, снабжает подпольщиков паспортами и информирует их обо всех мероприятиях, намечаемых полицией; Петр Прасолов работает в механическом цехе, где делать стало нечего из-за отсутствия электроэнергии; младший брат Петра — Павел в кочегарке гестапо. Использовать его пока не представляется возможным. Валя Теплова печатает листовки, Саша их распространяет. Этого парнишку он ещё ни разу не видел, но знает: подпольщик отменный; работает в бригаде по восстановлению мартеновского цеха и всё успевает. У него большая группа из ребят самого разного возраста, неуловимых и смелых. Расклейка листовок — это их дела. Потерь в личном составе пока нет. Внимательно выслушав Сердюка, связная стала расспрашивать о жизни и быте рабочих: что делают, чем питаются. Взяла со стола кусочек хлеба, похожего на жмых, бережно завернула его в чистый платок и положила в кошелку. — Секретарю ЦК партии Украины покажу. — Ему лично? — изумился Сердюк. — Конечно. Как бы ни был он занят, нас, связных, принимает немедленно. Всем интересуется. Особенно построением организации, конспиративной работой, системой связи. О каждой подпольной группе всегда расспросит, как было задумано и как сделано, что не учтено, какие ошибки допущены при организации подполья. — Глаза у связной потеплели, стали добрыми. — Как-то мне пришлось доложить секретарю ЦК, что хозяин одной явочной квартиры отказался работать с нами, заявив: «Я вас не знаю, и вы меня не знаете. Я жить хочу». «А вы полагаете, что все могут быть героями? — ответил он мне. — Этот гражданин, значит, трус. Предавать он не станет, но он трус. Характер у него такой». — «Теперь я его боюсь», — созналась я. «Это тоже от характера. Он немцев боится, а вы его. Понимаю вас. Тяжело советским людям работать в подполье. Они годами привыкли верить друг другу, а гитлеровцы годами специализировались на шпионаже, шантаже, провокациях». Сердюк позавидовал связной. Бывает на Большой земле, говорит с большими руководителями, носит в своем сердце их простые человеческие слова, согревает этими словами души тех, кто сейчас находится на временно отчужденной земле. На миг у него потускнели глаза, и связная, заметив это, тепло произнесла: — В ЦК партии Украины очень довольны вашей работой. Разгром гестаповской агентурной сети и взрыв электростанции выполнены блестяще. Спасибо вам. Глаза Сердюка радостно вспыхнули, он хотел что-то сказать, но не нашел слов и только крепко сжал её руку своей широкой, сильной ладонью. Связная почувствовала его волнение, улыбнулась и заговорила снова: — Мне поручили напомнить вам об основном: ваша группа оставлена в тылу со специальным заданием бороться с гестапо. Вернитесь к этому. Завод пусть вас не беспокоит — без электроэнергии он труп. Мелкие диверсии не нужны. И не ослабляйте работу среди заводчан. — Прасолов сколотил актив, — поторопился предупредить Сердюк. — Листовки выпускайте. У вас это хорошо налажено. Но как же с гестапо? Может, удастся Павлу взорвать котлы? — Котлы небольшие, эффекта от взрыва не получится. — Придумайте что-нибудь получше. Если сил будет мало, обратитесь за помощью. Прошлый раз я вам дала явки. Не забыли? — Как же. Помню. — Решайте вопрос с гестапо. О городе, шахтах, железной дороге не думайте — там везде есть группы. Шахтеры не выдают нагора ни грамма угля и не выдадут. У них крепкая организация. Потребуется в каком-то деле ваше участие — получите задание. А пока помните: ваша группа особого назначения… — И вдруг неожиданно спросила: — Андрей Васильевич, не найдется у вас чего-нибудь поесть? Последний раз ела вчера утром. Сердюк засуетился. Как он не подумал об этом! На столе появился холодный вареный картофель и кукурузные лепешки, приготовленные Пыриным. — Устали, Юлия Тихоновна? участливо спросил Сердюк. — Очень. Но скоро, кажется, отдохну. Мы с вами, возможно, больше не увидимся. — Почему? — встревожился Сердюк, решив, что рвется эта связь, которая придавала столько сил, столько уверенности. — Благодарю. Какой вкусной показалась картошка! — Связная отставила тарелку. — Городская группа получает радиопередатчик. Как только наладится связь со штабом, радист свяжется с вами. Он пристроился у немцев и прийти может только в воскресный день. Через него будете получать задания и отчитываться в работе. Только, пожалуйста, поподробнее важна каждая мелочь. — Товарищ проверенный? — Проверенный. — Возможно, активистом был неплохим, доносить не пойдет, а схватят, начнут ему под ногти иглы совать — и расскажет. Связная посуровела: — У нас нет возможности определять, выдержит ли человек такой экзамен. Прихдится верить. Без этого никакая работа немыслима. И подумайте ещё над тем, как спасти рабочих от угона в Германию при наступлении Красной Армии. Шахтеры могут уйти под землю, а рабочие? Связная простилась, взяла свою кошелку и ушла. Последнее задание особенно подняло настроение Сердюка. «Значит, готовятся наступать наши. Пора бы. Под Москвой гонят вовсю, а здесь фронт неподвижен: ни туда ни сюда».* * *

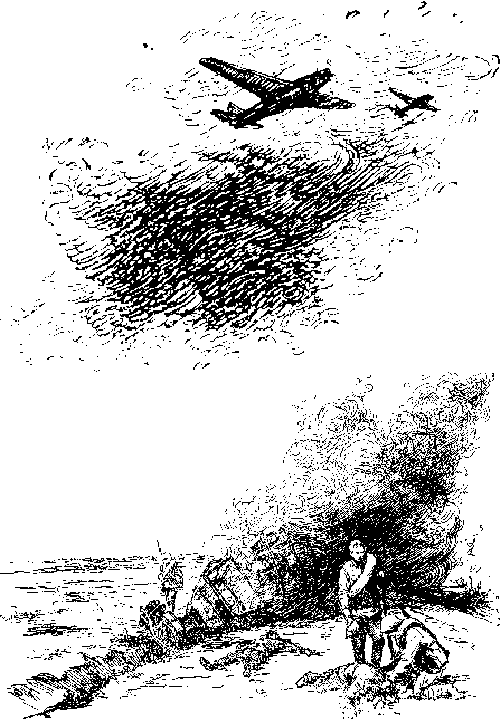

Подпольные группы заметно активизировались. Появлялись листовки и без красной звездочки. Много неприятностей доставляла гитлеровцам группа, занимавшаяся порчей немецких плакатов. Их не срывали, не замазывали, а корректировали. Вывесят немцы плакат с надписью: «Гитлер — избавитель», а на другое утро читают приписку: «наших желудков от хлеба». Призыв к городскому населению переключиться на сельскохозяйственный труд заканчивался жирной строчкой: «Земля ждет вас». Ночью подпольщики приписали: «по три аршина на брата». На многокрасочном и многообещающем плакате: «Я записался в Германию» появилась наклейка: «а я — в партизанский отряд». Надписи ни стереть, ни отклеить было невозможно. Приходилось полицаям срывать плакаты целиком. И так из ночи в ночь. Хоть пост ставь возле каждого плаката. Немало шума наделало убийство подпольщиками начальника полиции. Глубокой ночью в его квартире взорвалась мина. Расследованием установили, что мина была спущена в дымоход печи. Комендант города решил похоронить погибшего с военными почестями. Гроб был установлен на грузовике, за которым шла рота солдат-автоматчиков. Едва гроб коснулся дна могилы, как раздался оглушительный взрыв. И здесь оказалась мина. Из ямы вылетели щепы гроба и останки предателя. Четыре солдата, опускавшие гроб, остались лежать недвижимо; остальные разбежались, оцепили кладбище и только спустя несколько часов рискнули подойти к могиле и забрать убитых. Любопытствующие горожане, посещая кладбище, с удовольствием читали надгробную эпитафию, прибитую на кресте у пустой могилы: «Здесь должен был покоиться прах фашистского холуя, но оного земля не приняла», а внизу было приписано: «Собаке — собачья смерть». Одна серьезная диверсия, проведенная в городе, говорила о связи городских подпольщиков с частями Красной Армии. Незадолго до войны на окраине города началось строительство квартала коттеджей. Стены уже были подняты на высоту одного этажа, когда война остановила работу. Гитлеровцы избрали этот уголок для стоянки танков. И вот среди бела дня эскадрилья советских бомбардировщиков налетела на город и начала бомбить танки. Напрасно гитлеровские танкисты пытались завести моторы и вырваться из района бомбежки — ни одного танка не удалось стронуть с места. Вряд ли узнали бы горожане, что приковало танки к земле, если б комендант города не издал двух приказов. В одном приказе он объявлял соль, простую поваренную соль, стратегическим материалом и запрещал населению иметь её в количестве более полукилограмма на семью; в другом сообщал о смертной казни через повешение бывшего шофера гаража горкомхоза за выведение из строя танков «методом тайного насыпания в бензобаки соли и сахара, отчего бензин потерял способность к воспламенению». «Насыпали-таки им соли на хвост! — радовался Сердюк. Такую операцию без взаимной радиосвязи провести нельзя. Значит, получен уже в городе передатчик». И с этого дня он стал ожидать прихода радиста.Глава вторая

На территории завода, отданного в частное владение барона фон Вехтера и именовавшегося теперь железоделательным, продолжались восстановительные работы. Изможденные рабочие уныло копошились среди руин. Только в бригаде, убиравшей груды кирпича и кучи мусора в мартеновском цехе, порой слышался смех. Во время перекура Сашка читал нелепые статьи из «Донецкого вестника» и издевательски комментировал их. За последнее время в бригаде появились колхозники, согнанные из окрестных деревень. Сначала они держались группкой, опасливо косились на смелого мальчишку во время его разглагольствований, но постепенно осмелели. Прибывший раньше всех Фёдор Штанько всё чаще рассказывал о недавнем счастливом житье-бытье в колхозе. До начала работы и во время перекура бригада собиралась в шлаковике третьей мартеновской печи. Он был больше других и лучше сохранился. Вспоминали обер-мастера Опанасенко, который сжег свой дом вместе с поселившимися в нём гитлеровцами, сталевара Луценко, сброшенного гестаповцами в шахту. В шлаковике постоянно топился камелек, огонь в котором поддерживал Сашка. Он никому не передоверял своих обязанностей, дававших ему возможность отлучаться в доменный цех за коксовой мелочью и по пути завернуть за необходимыми инструкциями в механический, к Прасолову. Как-то в морозный январский день, когда Сашка, оставшись один, грелся у камелька, на пол упал кусок кирпича. Сашка с тревогой поднял глаза на свод шлаковика, но увидал только ровную, отполированную пламенем поверхность. Нигде не было ни одной трещины. Присмотревшись к упавшему куску кирпича, Сашка заметил, что он перевязан проволокой, за которую была засунута свернутая бумажка. Сашка поспешно поднял кирпич, развернул бумажку и прочел: «Саша, после работы задержись здесь. Нужно переговорить». Подписи не было. Оставшаяся половина дня тянулась, как никогда, долго. Сашка уже успел сбегать к Прасолову, сообщить ему о записке, взявшейся неизвестно откуда, и посоветоваться, как быть. Тот рекомендовал остаться. Только теперь парнишка вспомнил, что в насадочной камере, примыкавшей к шлаковику, он и вчера и позавчера слышал странный треск, но не обратил на него внимания, считая, что трещит отсыревающий кирпич. Значит, оттуда и брошена записка. Любопытство Сашки разгорелось до того, что он уже совсем не мог работать, всё чаще отлучался в шлаковик подбросить коксовой мелочи в камелек и вглядывался в черное окно насадочной камеры. В конце концов он не выдержал. Убедившись, что рабочие заняты вдалеке своим делом, вскарабкался на порог, шагнул в камеру и замер. — Иди ближе, Саша, тихо позвал его кто-то из самого темного угла камеры. — Кто это? — спросил Сашка и попятился назад. — Тише! — властным шопотом произнес человек. — Подойди, не бойся. Сашка нерешительно сделал несколько шагов, нащупывая ногой ячейки кирпича, чтобы не провалиться. Чья-то рука взяла его за полу стеганки и усадила рядом. — В шлаковике никого нет? — так же шопотом спросил человек. — Нет, но поблизости есть. Заору — прибегут. — Дай закурить. — Какое тут курево! — невольно переходя на шопот, буркнул Сашка. Навоз курим. — Давай, что есть. Сашка вдруг успокоился. Если человек и на навоз согласен, значит свой. Он торопливо полез за кисетом, обрадованный возможностью при свете зажигалки рассмотреть лицо неизвестного. Лихо свернув козью ножку, протянул её человеку, свернул вторую, послюнявил закрутку, чиркнул зажигалкой. Перед ним сидел обросший бородой, исхудавший Крайнев. — Сергей Петрович! — вскрикнул Сашка. — Теперь я знаю, как вы станцию… Сашка ощутил толчок в бок, да такой энергичный, что выронил зажигалку, но, по счастью, она не провалилась вниз, а упала на стёганку. Он снова зажег её, дал прикурить и мгновенно потушил, боясь, чтобы кто-нибудь, случайно зашедший в шлаковик, не увидел отблеска света. — Это хорошо, что ты всё знаешь, — сказал Крайнев. — Разговаривать легче. Прежде всего достань-ка мне поесть. Третьи сутки ничего во рту не было. — Хм! Это не так просто. — Саша сразу приуныл. — Полдник прошел и шелухи от картошки ни у кого не найдешь. — Но тут же вспомнил запасливого Штанько, всегда прятавшего в шлаковике половину похлебки на вечер. — Баланду есть будете? Сейчас сопру… — Всё буду. Минуту спустя Крайнев глотал жидкую похлебку из картофельных очисток. Сашка унес опорожненный котелок, налил в него воды и водворил на место, невольно улыбаясь: «Поднимет Штанько крик: как же, обворовали! Но для такого дела — не грех», и снова вернулся к Крайневу. — Значит, не удалось перейти линию фронта? — Нет, сейчас это невозможно… Как у вас дела? Валя здорова? — Все живы, успокоил его Сашка. — Наше дело такое: немцев выживать, а самим выжить. — Ну, молодцы. Значит, сегодня ты к Вале. Пусть узнает, что мне делать. А завтра принеси ответ и что-нибудь поесть. Думаешь, наелся? — Завтра притащу. Где же вы прячетесь? — Под этой насадкой. Кирпич снизу пробрал и вылез. На ночь обратно. Завтра вот сюда… Крайнев протянул в темноте Сашину руку и дал ему нащупать проделанное в кладке отверстие, бросишь записку и еду, а то и сам спускайся вниз. Да смотри не расшибись: пять метров. И сокрушенно сказал: — Из этой норы я могу и не вылезти: ослабел донельзя…Вечером к Сердюку пришла Теплова. — Что случилось, Валя? — встревожился Сердюк, увидев её лихорадочно блестевшие глаза и легкий румянец, проступивший на бледном лице. — Сергей Петрович вернулся… — еле выговорила девушка, и Сердюк не понял: довольна она или огорчена. Теплова и сама не знала — радоваться ей или огорчаться. Она была рада тому, что Крайнев жив, что она сможет его увидеть, говорить с ним, что кончилась эта страшная неизвестность, но и боялась: а вдруг поймают? Со времени ухода Сергея Петровича она не забывала о нём ни на минуту. Картины одна страшнее другой вставали в её воображении. В возможность перехода Крайнева через линию фронта Валя почему-то не верила. Очень уж усилили гитлеровцы наблюдение за прифронтовой зоной, а на переднем крае — сплошные цепи. Чаще всего Валя думала, что Сергей Петрович схвачен и подвергается нечеловеческим пыткам. Она подробно рассказала о свидании Саши со своим бывшим начальником цеха. У Сердюка тоже заблестели глаза: — Это очень интересно, Валя. Как же ему удалось проникнуть на завод, который так усиленно охраняется? Валя почувствовала, что появление Крайнева не столько обрадовало Сердюка, сколько заинтересовало. Стало обидно. Лицо её вдруг потускнело, и Сердюк всё понял: — Договоритесь через Сашу о встрече с Крайневым. Надо решить, что с ним делать. На поверхности ему показываться нельзя чересчур хорошо знают. Подкормить надо. И самое главное узнайте, — как проник на завод. Это нам пригодится.

Глава третья

На высоком бетонном заборе, который отгораживал завод от города, гитлеровцы установили дополнительную изгородь из колючей проволоки, поставили будки для часовых. Не завод, а тюрьма, концлагерь. Даже со стороны откоса, круто опускавшегося к пруду, за которым расстилалась степь, был сделан забор с колючей проволокой. Внизу, у самого ставка, в откосе чернели два малозаметных отверстия — выходы каналов дренажной и отработанной воды. К одному из этих каналов глубокой ночью пробиралась Теплова. Она перешла по глубокому снегу замерзший пруд и направилась вдоль берега, дрожа от холода и нервного возбуждения. Вот наконец сводчатое отверстие. Валя заглянула в него и, согнувшись, шагнула в густую тьму. Её тотчас обхватили чьи-то руки, прижали к себе. У щеки она ощутила жесткую бороду. — Это я, Валюша! — Сережа!.. — только и смогла выговорить Теплова. У неё закружилась голова от слабости, от прилива нежности. — Не надо так… — прошептала она, с трудом оторвав губы. Сергей Петрович провел Валю по тоннелю до заворота и здесь, нащупав доску, заранее уложенную на кирпичах, усадил её и опустился рядом сам. Стиснув маленькие Валины руки в своих, он старался отогреть её окоченевшие пальцы. — Жив! Жив! — повторяла в самозабвении Валя. — Я так счастлива, Сергей Петрович, что вы живы! Так счастлива… — Почему ты говоришь мне «вы», Валюша? Во время нашей разлуки я всё время думал о тебе, привык к тебе в мыслях, сроднился с тобой. Представлял тебя рядом с собой в цехе, дома. Да. У нас дома, Валечка… С Вадимкой ты уживешься. Он очень чувствует ласку, а ты такая ласковая… Крайнев ощутил, как потеплели руки Вали. Дыхание участилось. Она прижалась щекой к его плечу. — Видеть тебя хочу, Валюша. Какая ты? Пойдем к выходу. Сергей Петрович выглянул наружу — нигде ни души. Вышли. После мрака ночная мгла будто поредела, хотя луна пряталась за облаками и только кое-где тускло горели одинокие звездочки. Серые глаза Вали в густом обрамлении ресниц казались черными, бездонными и резко выделялись на бледном лице. Тонкий нос её вытянулся, заострился. — Ты не больна, Валюша? — заботливо спросил Крайнев. — Нет, просто высохла. От неизвестности замучилась. Всё мне казалось, что вас схватили… И ночью такие сны видела. Хорошо, что врут сны! — Она счастливо улыбнулась и ласково погладила ладонью заросшую щеку Крайнева. — Истосковалась — сил нет… И вдруг он заметил, что Валя обута в легкие туфли. — Бедная моя! Промочила ножки? — Еле-елешно, соврала Валя. Высоко над ними на шлаковой горе раздался свист. Крайнев и Валя юркнули в тоннель и снова уселись на импровизированную скамью. Сергей Петрович снял с девушки туфли, принялся растирать мокрые, окоченевшие ноги. — Здесь вы живете? — спросила Валя, поежившись от холода. — «Ты», Валюша. Скажи: «ты». — Ты. — Ну, вот так. Нет, я глубже забрался, там теплее. Облюбовал местечко под насадкой третьей печи. Трубу отгородил заслонкой, чтобы не тянуло. И, знаешь, ещё почему там поселился? В шлаковике рабочие собираются, разговаривают. Я их голоса слышу и чувствую, что не один на белом свете — вернее, в кромешной тьме. Курят они, и до меня дымок доходит. — Я табак принесла. — Вот за это спасибо! — обрадовался Крайнев, но тотчас разочарованно протянул: А огня-то нет… — Есть. Захватила зажигалку. Модную: кремень, железка и фитиль. И еды немного взяла. — Прежде всего курить. Валя положила в руку Крайнева кулечек махорки и бумагу. Он осторожно сделал закрутку, стараясь не потерять ни одной драгоценной крупинки. — Давай твою зажигалку. — Я сама. Этому научиться надо. Под ударами железки искры сыпались снопом, но фитиль не зажигался. Наконец Крайнев увидел огненную точку. Валя подула на неё. Точка превратилась в яркое пятнышко. Сергей Петрович раскурил закрутку и с наслаждением затянулся. Затянулся вторично и заметил, как отсвет огонька выхватил из темноты лицо Вали. Тогда он стал затягиваться без перерыва, любуясь ею. — Довольно курить. Поешьте, — сказала Валя, и Крайнева тронула заботливо-властная нотка в её голосе. Он мигом съел пресную лепешку и ломтик сала. — У меня и десерт есть. — Валя положила в рот Крайнева кусочек сахара и, когда он догрыз его, спросила: — Где же вы скрывались? — Под полом у одного колхозника, в подполье, так сказать. Везет мне. Там в темноте сидел — и тут тоже. Как крот. Крайнев погладил руку Вали. Поразила странная шероховатость кожи. — Что с руками? — Кислотой травила, чтобы видимость чесотки придать. Гитлеровцы её, как огня, боятся. Ни один не подойдет. А как сейчас врачи помогают! Раньше к ним люди ходили от болезней лечиться, а теперь — болезни получать. Многие сами себе щелочь под кожу впрыскивают. Язва образуется, похожая на сибирскую. Табак, пропитанный в масле, курят — способствует сердцебиению, как при пороке. На что угодно люди идут, лишь бы на чужбину не угнали. Валя рассказала Крайневу о всех городских новостях. Услышав историю с похоронами начальника полиции, Сергей Петрович рассмеялся, расспрашивал о деталях и снова смеялся. — А у меня ваша фотография есть, — с детской непосредственностью сказала Валя. — Фотография? Откуда? — Сашок подарил. Шел затемно на работу, увидел плакат о вашей поимке. В пятьдесят тысяч марок оценили фрицы эту буйную… Валя обхватила руками голову Крайнева, прижала к себе. Сергей Петрович слышал, как бьется сердце Вали, неровно, с перебоями. — Плохи мои дела, заговорил он. — И так в городе многие меня знают. А теперь, значит, и носа не высовывай. — Да, придется отсиживаться здесь. Андрей Васильевич запретил выходить. — Валя произнесла эти слова тоном, не допускавшим возражений, и, вспомнив наказ Сердюка, по-деловому спросила: — Большое это подземное хозяйство? — Очень большое, так же по-деловому ответил Крайнев. — Из всех цехов завода по этим каналам спускалась вода, охлаждавшая агрегаты: из доменного, мартеновского и прокатных цехов. К каждому цеху можно пройти по этим каналам. Кроме того, глубоко под землей есть дренаж… — Для отвода почвенных вод, — вставила Теплова. — На этом заводе два хозяйства: одно — старое, оставшееся нам в наследство от русско-бельгийского акционерного общества и такое запутанное, что сам чорт ногу сломит. Мы сейчас в новом, более просторном. — Ещё есть подземный тоннель, по которому когда-то предполагали подавать чугун из доменного цеха в мартеновский, — снова вставила Валя. — И ещё есть большой бетонный зал. — О нём не знаю. Не слышала. — Никто не знает. Обнаружили его в июле прошлого года. Когда рыли котлован для фундаментов спеццеха, наткнулись на бетонную плиту. Пробили её и увидели огромное пустое помещение. Только один старый рабочий знал о нём. При бельгийцах там была секретная лаборатория. От каждой партии рельсов один рельс через отверстие бросали туда и испытывали. Если рельс был хороший, то партию предъявляли приемщику без всяких хитростей; если партия оказывалась бракованной, заводчики сдавали её жульнически. Вале стала вдруг понятной мысль Сердюка. — А план этого хозяйства можно составить? — спросила она. — М-да, конечно, можно. Кропотливое дело, но можно. — Завтра Саша передаст всё, что нужно, и придется заняться этим. Таково задание Сердюка. — Хорошо, согласился Крайнев. — Но для чего это? — Для чего — будет ясно позже, — уклонилась от ответа Валя. — Не веришь? — Ну что ты, Сережа! — вырвалось у Тепловой. Она смутилась, но повторила снова: — Что ты, Сережа! Если тебе не верить, так кому же? Сергей Петрович нежно обнял девушку. Замолчали. Крайнев встал, дошел до конца тоннеля, посмотрел на небо. Скованный холодом серпик луны, обессилевшей, тусклой, склонясь на бочок, уходил в тучу — казалось, отогреться. В лицо пахнул предрассветный колкий морозец. — Валюша, тебе пора, — сказал Крайнев вернувшись. Вскоре фигура девушки затерялась между нагроможденных шлаковых глыб. При мысли, что Валя бредет в туфлях по глубокому снегу, Крайневу стало нестерпимо холодно.Глава четвертая

Начальник гестапо фон Штаммер с безразличным видом прочитал секретное письмо гаулейтера Коха о мерах поощрения агентуры. Кох писал: «В обычных случаях нужно награждать товарами, а в чрезвычайных наделять отличившихся агентов усадебной землей. Подчеркиваю, что продуктовый фонд, выделенный для поощрения агентов, имеет единственное назначение. За расходование продуктов для других целей виновные будут привлекаться к ответственности». Так же безразлично Штаммер взглянул и на приложение к письму, в котором сообщалось о выделении для агентуры пятисот литров водки, двухсот килограммов сахару и тысячи пачек табаку. Поощрять было некого. После ликвидации подпольщиками резидентов и расклейки листовок с фамилиями агентов вербовка стала почти невозможной. Официальный аппарат гестапо состоял из надежных, проверенных сотрудников — им бы только работу. Но что они могут сделать без агентуры! Своё восстановление в должности Штаммер сначала воспринял как прощение, а теперь понял, что после такого провала это худшее из всех возможных наказаний. Начальство прислало ему в помощь четырех агентов, успешно окончивших школу шпионажа, террора и диверсий ОУН[1]. Это заведение, находившееся в Берлине на Мекленбургштрассе, 75, пользовалось хорошей репутацией. Оно подготавливало агентуру из украинских националистов. Но присланные агенты пока не оправдывали надежд. Они целыми днями просиживали в кабачках, непрестанно требовали денег на спаивание и уверяли, что душу русского человека лучше всего постигать в пьяном виде. Правда, они ежедневно присылали донесения — в кабачке обязательно кто-нибудь ругал гитлеровцев. Штаммер сажал провинившихся в лагерь без всякого воодушевления. Он знал, что недовольных можно искать проще и без особых затрат. Не ругающие «новый порядок» нужны были Штаммеру, а борющиеся с ним. Вот их-то как раз и не удавалось выявить. Много хлопот доставила Штаммеру шифрованная радиотелеграмма из области. В ней категорически предписывалось обнаружить в городе женщину в сером демисезонном пальто, с очками в железной оправе и плетеной кошелкой, установить, с кем она будет встречаться, пока не задерживать, а в случае выезда в другой город незаметно сопровождать и там передать наблюдение за ней местной агентуре. В радиограмме подчеркивалась исключительная важность операции. С полицаев немедленно сняли нарукавные повязки, сотрудников аппарата гестапо разослали по городу в штатской одежде. Из области каждый час запрашивали о результатах поисков, и Штаммеру уже надоело докладывать о их безуспешности. На третий день начальник полиции сообщил, что одному полицаю удалось выследить женщину. Она заходила в ремонтную мастерскую на Пролетарской улице, 24, которую содержит некто Пырин, пробыла там около часа и направилась на железнодорожную станцию. Здесь установили её имя, отчество и фамилию, подвергнув проверке документы всех находившихся на станции людей. Дальнейшая слежка за ней поручена железнодорожной полиции. Штаммер приказал щедро наградить отличившегося полицая и сообщил обо всём в область. Ответ последовал немедленно: «Установить за мастерской тщательное наблюдение, никаких оперативных мер до особого распоряжения не принимать».* * *

Наискосок от мастерской Пырина. на противоположной стороне улицы, три холостяка сняли квартиру, якобы под фотографию, разрешения на открытие которой ждут от горуправы. Владельцы дома старик и старуха изголодались и смотрели на квартирантов как на единственный источник пропитания. Хозяйка готовила им еду, могла подкормиться сама и поддержать окончательно отощавшего мужа. Жильцы никогда не выходили из дому вместе — один обязательно оставался в маленькой угловой комнате, постоянно запиравшейся на ключ. Выходя, они каждый раз меняли одежду. Но мало ли какая блажь могла прийти в голову молодым людям! Кто-нибудь из них постоянно сидел в комнате у окна, возле намертво укрепленного на штативе фотоаппарата с телеобъективом. Когда в мастерскую Пырина заходил посетитель, наблюдатель щелкал затвором, передавал свой пост другому, а сам поспешно одевался и исчезал. Через пустырь за домом он выходил на параллельную улицу, появлялся на «трассе» на известном расстоянии от своего логова и только оттуда начинал слежку за объектом. Как только посетитель выходил из мастерской, его снова фотографировали. Первый снимок получался в профиль, иногда даже в затылок, второй в фас.

Кто-нибудь из них постоянно сидел в комнате у окна, возле намертво укрепленного на штативе фотоаппарата с телеобъективом. Когда в мастерскую Пырина заходил посетитель, наблюдатель щелкал затвором, передавал свой пост другому, а сам поспешно одевался и исчезал. Через пустырь за домом он выходил на параллельную улицу, появлялся на «трассе» на известном расстоянии от своего логова и только оттуда начинал слежку за объектом. Как только посетитель выходил из мастерской, его снова фотографировали. Первый снимок получался в профиль, иногда даже в затылок, второй в фас.

За десять дней беспрерывной слежки наблюдатели установили, что мастерскую регулярно посещает очень миловидная девушка в ватнике и ушанке. Она была единственным человеком, возбудившим их подозрения, потому что, возвращаясь из мастерской, всякий раз заходила в разные дворы. Дворы эти сообщались с другими дворами, и выследить незаметно её квартиру не представлялось возможным.

Остальные посетители, в основном женщины, приносившие в починку свою утварь, особых подозрений не вызывали.

Сердюка вскоре фотографировать перестали. Бывал он в мастерской ежедневно, приносил негодную бытовую рухлядь — керосинки, примуса, лампы — и уносил после ремонта на толкучку.

На фотографиях Сердюка Штаммер подолгу останавливал взгляд. И не только потому, что их было изрядное количество. Поневоле обращал на себя внимание этот плотный, крепко сколоченный мужчина с лицом крупным, грубоватым, волевым.

«Попробуй из такого что-нибудь выжми! Штаммер рассматривал большой, почти квадратный лоб, умные, проницательные глаза и морщился. — Да с него всю кожу спусти — не застонет. В этой проклятой стране не люди, а дьяволы. Пытками тут мало добьешься. А хитростью? Очень много хитрости нужно, чтобы обвести такого вокруг пальца. Он руководитель, он», — убеждал себя начальник гестапо и терпеливо ждал команды.

За десять дней беспрерывной слежки наблюдатели установили, что мастерскую регулярно посещает очень миловидная девушка в ватнике и ушанке. Она была единственным человеком, возбудившим их подозрения, потому что, возвращаясь из мастерской, всякий раз заходила в разные дворы. Дворы эти сообщались с другими дворами, и выследить незаметно её квартиру не представлялось возможным.

Остальные посетители, в основном женщины, приносившие в починку свою утварь, особых подозрений не вызывали.

Сердюка вскоре фотографировать перестали. Бывал он в мастерской ежедневно, приносил негодную бытовую рухлядь — керосинки, примуса, лампы — и уносил после ремонта на толкучку.

На фотографиях Сердюка Штаммер подолгу останавливал взгляд. И не только потому, что их было изрядное количество. Поневоле обращал на себя внимание этот плотный, крепко сколоченный мужчина с лицом крупным, грубоватым, волевым.

«Попробуй из такого что-нибудь выжми! Штаммер рассматривал большой, почти квадратный лоб, умные, проницательные глаза и морщился. — Да с него всю кожу спусти — не застонет. В этой проклятой стране не люди, а дьяволы. Пытками тут мало добьешься. А хитростью? Очень много хитрости нужно, чтобы обвести такого вокруг пальца. Он руководитель, он», — убеждал себя начальник гестапо и терпеливо ждал команды.

* * *

В кабинете фон Штаммера сидел тучный седоватый эсэсовец — начальник областного гестапо Гейзен. Он вертел сложный замок и ждал, когда Штаммер соберется с мыслями. Сегодня Щтаммер был особенно похож на щуку, подкарауливающую добычу. Маленькие водянистые глаза прищурены, тонкие губы сжаты так сильно, что, казалось, их нет совсем. — Мой ответ очень прост: всех, кто ходит в мастерскую, арестовать. Под пыткой хоть один заговорит. — Вас ничему не учит жизнь, коллега, насмешливо возразил Гейзен. — Много вам удалось добиться пыткой? Ваш предшественник был посильнее вас в этом искусстве, а хоть одно признание он вырвал? Избивал до смерти, и со смертью дознание кончалось. И притом: на сто посетителей могут оказаться только два-три партизана. Не так ли? Эх, когда-то немецкая тайная полиция считалась лучшей в мире! Но тогда в ней работали не такие, как вы, Штаммер. — Гейзен намеренно пропускал приставку «фон» — он терпеть не мог этого выскочку. — Вам бы быть палачом, Штаммер, надевать петлю на шею. А вот найти эту самую шею… Штаммер молчал. Он чувствовал превосходство Гейзена и за это ненавидел его. — Основные качества настоящего разведчика, — поучал Гейзен, — хитрость и терпение. Надо понимать врага. В чем ваша ошибка на первом этапе работы? Вы русских считали дураками, а они оказались куда умнее вас. Штаммер открыл было рот — хотел что-то сказать в оправдание, но Гейзен опередил его: — Да, да, умнее, и намного. Развесили списки вашей агентуры по городу!.. Это же неслыханный провал! Я вам этого никогда не прощу. — Сам фюрер простил, а вы не прощаете! — огрызнулся Штаммер, не преминув напомнить о личных связях с Гитлером. — Простил, но не забыл, — ехидно отрезал Гейзен, барабаня пальцами по столу. — И рассчитается по совокупности. Хорошо, пока думать за вас буду я — сумейте только выполнять. Арестовать одного-двух — значит спугнуть дичь. Надо захватить всю стаю. — Но как? — Штаммер, скривив рот, беспомощно усмехнулся. — Можно применить два способа. Или тот, что применили они в отношении вас, подослать агента и получить списки, — или спровоцировать их на крупную операцию, заставить собрать все силы и уничтожить нашими превосходящими силами. — Но как? — снова спросил Штаммер. — Слушайте внимательно. Женщина в железных очках безусловно не рядовой подпольщик. Это видно по её выдержке, по стойкости характера. Таким поручают важные задания. Кем она может быть, по-вашему? — Руководителем организации или связной, — попытался угадать Штаммер. — Правильно. Наконец-то я слышу от вас дельный ответ. Уроки идут вам на пользу, Штаммер. Шеф гестапо побагровел от обиды, но сдержался. Гейзен продолжал: — Судя по тому, что она не сидит в одном городе, а разъезжает, надо полагать, что она связная. Логично? — Логично. — Дальше. Если от связной добиться признания невозможно, надо иначе использовать её. Как вы думаете, для чего она носила с собой этот замок? — Он служил паролем… — О! — уже без иронии произнес Гейзен. Вы на правильном пути. Но что убеждает вас в этом? — Сложность механизма. Такой уникум ни с каким не спутаешь. — А почему нет ключа? — Это меня уже обижает. Понятно и старо, как мир. Если резидент сапожник — ему несут ботинки, если часовщик — часы. К парикмахеру идут бриться. А в данном случае просили сделать ключ… — И вдруг Штаммер задрожал от внезапной догадки: — Направим нашего агента с замком связной в мастерскую — и… игра выиграна… если у них нет дополнительного сложного словесного пароля. — Губы Штаммера сложились в щелку. — А если есть — наш агент провалится, — как бы вскользь заметил Гейзен. — Если не сумеет убедить, что пароль ему забыли сообщить в спешке. — Но будем надеяться на лучший исход. Направим туда самого опытного агента. Он должен будет дать якобы от имени связной задание уничтожить аэродром в степи. А там… — А там мы их накроем, как перепелов сеткой. — Штаммер, хищно скрючив тонкие, с длинными ногтями пальцы, схватил ими чернильницу на столе. — Оттуда не уйдет ни один! — торжественным тоном заключил Гейзен. — Об этом позабочусь я! А вот вывести их на операцию — ваше дело. План составлен — сумейте выполнить.Глава пятая

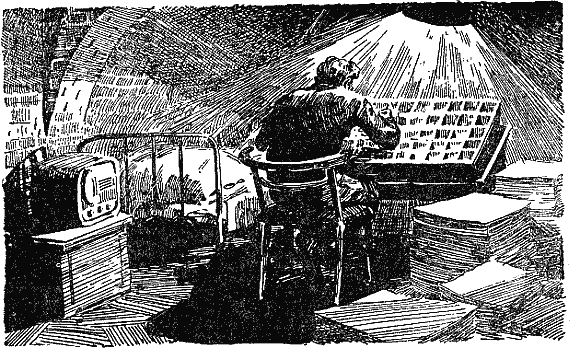

Сергей Петрович получил от Сашки полный дневной рацион: вареный картофель, непонятного состава хлеб и льняной жмых. Жмых был твердый, как огнеупорный кирпич. Крайнев клал его в воду и потом разбивал железным болтом. Остальное с трудом доделывали зубы. Принес Сашка также ученическую тетрадь в клетку, карандаш, заржавленное лезвие безопасной бритвы и фонарь, который удалось ему стащить с маневрового паровоза. Фонарь светил тускло, но с его помощью можно было передвигаться. Сначала Крайнев пытался нанести на план все ходы и подземные помещения пропорционально их действительным размерам (расстояние он вымеривал шагами). Но потом понял, что от него требуется не технический план важно было скорее изучить расположение ходов. Для чего это требовалось, он не знал, но догадывался, что дело касается размещения людей, возможно даже — штаба подпольной организации. Целыми днями, а иногда и ночью (под землей время было трудно определить) Сергей Петрович шагал по подземному хозяйству, порой пробирался ползком и заносил в тетрадь лабиринты. Кусок листового железа служил ему планшетом. Это занятие помогало ему коротать время, он чувствовал себя занятым, понимал, что нужен. И все же его терзало беспокойство: пройдет неделя-другая, план будет составлен, а дальше? Теплилась надежда, что организация найдет ему применение, даст другое задание, но какое — ясно представить не мог. Показаться на поверхности нельзя. Правда, обросший, исхудавший, он был почти неузнаваем. Но рисковать бессмысленно. А сидеть в подземелье — бездействовать, да ещё обременять товарищей заботой о себе, не хотелось. Крайнев злился на себя. Зачем вернулся? Надо было продолжить попытки перейти фронт. Но зрелые размышления подсказывали, что всё это неминуемо кончилось бы его гибелью. Листок за листком заполнялась тетрадь эскизами, и постепенно расположение ходов укладывалось в голове Крайнева так же ясно и четко, как на бумаге. Старая и новая водоспускные системы представляли собой совершенно изолированные участки. Крайнев обнаружил несколько подземных залов, служивших водоотстойниками и водосборниками. Своей штаб-квартирой он избрал подземную насосную для откачки дренажных вод из-под насадок мартеновских печей. Насосная сообщалась длинным колодцем с поверхностью земли, и отсюда было удобнее всего проникать под насадки третьей мартеновской печи — место встреч с Сашкой. Много труда стоило Крайневу найти вход в подземную лабораторию, о которой он рассказывал Вале. Два с половиной десятка лет эта лаборатория бездействовала и никому не была нужна. В конце концов ему удалось обнаружить в канале для стока воды от рельсобалочного стана замурованное отверстие. Ещё труднее было разбирать кирпичи, сложенные на крепчайшем цементном растворе. Вот за этой работой он понял, насколько ослабел за последнее время. От нескольких ударов ломом появлялась дрожь в ногах, лоб покрывался капельками холодного пота. Наконец кирпич по кусочкам был разобран, Крайнев пролез в проделанное отверстие, прошел по довольно длинному ходу и попал в огромный зал. Здесь до сих пор стоял копер для испытания рельсов на удар, валялись изогнутые куски рельсов. Сергей Петрович долго бродил по подземному залу. В одном углу лежал пожелтевший от времени обрывок газеты «Русское слово», в другом коробка от папирос «Эх, отдай всё!» Далеким прошлым пахнуло от этих клочков бумаги, вспомнилось детство, шахта, где его отец прятался от белогвардейцев, вспомнилось, как навещал он отца, как нашел его убитым. Крайневу вдруг стало жутко в этом пустом зале, и он поспешил в насосную. Здесь было уже обжитое место. Во время очередного путешествия по подземному хозяйству Крайнев попал в канал, проложенный близко к поверхности и перекрытый толстыми чугунными плитами. Кое-где плиты были неплотно пригнаны — в щели между ними проникали дневной свет и звуки. В одном месте он ясно услышал голос гитлеровца и затаил дыхание. В отдаленной части канала что-то грохнуло. От неожиданности он прижался к стене. Минуту спустя снова раздался грохот. Это немцы что-то выгружали прямо на плиты. «Заняли помещение под склад», — догадался Крайнев и особым крестиком пометил на эскизе это место. Здание, под которым он находился, принадлежало сортопрокатному цеху. Здесь на чугунных плитах раньше укладывалась готовая продукция. Крайнев посмотрел в щель. Плита тяжелая, одному не поднять. «Жаль, — подумал он. — Если здесь складывают продукты, то можно обеспечить ими товарищей, а если боеприпасы — устроить фейерверк». Он долго стоял и вслушивался в разговор гитлеровцев, но так ничего и не понял. «Придется подсказать Саше — пусть разведает», — решил он и, боясь, что его могут услышать снаружи, осторожно, на цыпочках, двинулся обратно.Глава шестая

Пырин паял дно эмалированной кастрюли, когда к нему зашел застенчивый голубоглазый парень. Робко осмотревшись вокруг, он положил на стол замок, многозначительно подмигнул, сказал, что за ключом зайдет завтра, и вышел. Замок был хорошо знаком Пырину он принадлежал связной. Об этом посещении Сердюк узнал уже в конце дня, когда вернулся с толкучки, и удивился. Обычно связная давала ему адрес явок, чтобы он сам мог найти нужных ему людей. «Хотя дала же она явку радисту», — тут же возразил себе Андрей Васильевич. Назавтра он не пошел на базар, чтобы не пропустить посетителя, но ждать пришлось довольно долго. Парень появился после полудня. Пырин провел его в жилую часть дома, к Сердюку, и вернулся к себе. Вошедший стал во фронт, отдал честь по всемправилам и выпалил: — Захар Иваненко в ваше распоряжение прибыл! Сердюк придал своему лицу выражение недоумения: — Что-то у меня такого знакомого не было. — Не было, так будет, — добродушно улыбаясь, ответил парень. — Здравствуйте, Андрей Васильевич. — Здравствуйте, — неопределенным тоном протянул Сердюк, пожимая грубую, покрытую мозолями руку. «Наверно, сапер», — решил он. — Мне поручено передать вам оружие и задание. — Иваненко непринужденно уселся на стул. — Постой, постой, — перебил его Сердюк. — Не понимаю: какое оружие, какое задание? — От Юлии Тихоновны… — Не знаю никакой Юлии Тихоновны. Иваненко растерялся, веки его дрогнули. — Вы Андрей Васильевич Сердюк? — переспросил он шопотом. — Я. Парень мгновенно успокоился. — Тогда разрешите начать по порядку, а то мы так долго не договоримся. Юлия Тихоновна натолкнулась на нашу группу. — Подожди. Что ты буровишь? Какая Юлия Тихоновна и на какую группу? — Да дайте досказать! — осердился Иваненко. У Юлии Тихоновны тут явочная квартира есть на окраине, оставленная нашими до отхода. Оружие на той квартире заложено. Пистолеты «ТТ» и гранаты-лимонки. Ну, мы до той квартиры и добрались. — Кто это «мы»? — Пятеро нас, из окруженцев. Пробирались к фронту, перейти хотели, но одного подстрелили, и он, умирая, адресок нам дал. Сердюк поднялся, открыл дверь, позвал Пырина. — Алексей Иванович, позовите полицая, а я этого молодчика постерегу. Красноармеец он. Иваненко, побледнев, выхватил из кармана пистолет: — Стой, сволочи! Предать хотите? Пырин попятился. Сердюк добродушно усмехнулся: — Рассказывай дальше. — Погоди с рассказом. А ну-ка, паспорта ваши. Посмотрю, что вы за птицы. Юлия Тихоновна говорила, что Сердюк — человек умный. Сердюк достал паспорт. Иваненко внимательно просмотрел его от корки до корки и вернул. Проверил паспорт Пырина, пожал плечами: — Выходит, к своим попал… «Хваткий мужик», — подумал Сердюк и решил продолжать разговор: — Как фамилия того, кто адрес дал? — Не знаю. Звали Степаном, неохотно ответил Иваненко, не пряча пистолета. — А вы чего полицаем пугаете? — Ну ладно, ладно, — смягчился Сердюк. — Давай дальше. Откуда Степан о квартире знал? — Его собирались оставить партизанить, а в последний день на фронт взяли. Адрес он в памяти сберег. Сердюк стал подробно расспрашивать Иваненко, где работал, где служил, как попал в окружение. — Ранен, говоришь? Покажи. — Да что я, в гестапо на допросе, что ли? — А ты откуда знаешь, как в гестапо допрашивают? — Кто не знает! Все слыхали. Иваненко сбросил потрепанное пальто, пиджак, расстегнул выцветшую клетчатую рубашку и обнажил плечо. Вдоль ключицы краснел свежий шрам. — Паспорт твой, — потребовал Андрей Васильевич. Пренебрежительно посмотрев на Сердюка, Иваненко стал не спеша одеваться. — Паспорт, говорю. — Какой у бойца паспорт? Есть один документ. Доставать не хочется — спрятан далеко. — Доставай. Парень отпорол перочинным ножом подкладку пальто, бережно вынул свернутые листки, развернул их на ладони и протянул Сердюку. Андрей Васильевич увидел партийный билет без обложки. — «Захар Карпович Иваненко», — вслух прочитал Сердюк. — Какую получал зарплату? Иваненко назвал суммы — они сходились с суммами членских взносов. — Кто билет вручал? — Лично секретарь горкома Проскурин. — Рассказывай дальше. Присев на стул, Иваненко прежде всего стал прятать партийный билет. Входная дверь мастерской хлопнула — он вздрогнул всем телом. Пырин вышел принимать посетителя. Минут через пять дверь хлопнула снова — очевидно, посетитель ушел. — Так вот. Добрались мы кое-как до этой квартиры, пароль назвали, — продолжал Иваненко. — Какой? — «Не продается ли здесь кровельное железо?» — Ответ? — «Нет. Только обручное». Ну, и зажили. А связаться больше ни с кем не можем. Хозяин только квартиру свою знает да пароль и больше ничего: может, не уполномочен. А вчера вечером Юлия Тихоновна пришла. Хозяин нас в комнате запер, чтобы её не видели. Она о нас расспросила, потом меня одного вызвала, допросила не хуже твоего, документы проверила и передала, что прийти к вам не может, оттого что в городе её ищут и приметы хорошо знают. Она и внешность свою изменила. То ходила в сером пальто, в платке, с кошелочкой, очки в железной оправе… — А ты откуда знаешь, как ходила? — резко спросил Сердюк. Широкая улыбка осветила лицо Иваненко: — Сама рассказала. Говорит, Сердюк обязательно о моей внешности спросит. Опишешь меня: в шапочке, без очков и с сумочкой — он тебя сразу стукнет. Прогноз возможных событий был дан довольно точно. Андрей Васильевич усмехнулся: — Так какое она передала задание? — Собрать воедино все партизанские группы, вооружить их и уничтожить на аэродроме самолеты. Сердюк насторожился: связная никогда не называла подпольщиков партизанами. Однако так могло преломиться в сознании парня. А вот насчет объединения сил — немного странно. Это что-то новое в тактике подпольной борьбы в Донбассе. Впрочем, когда стоял вопрос о взрыве на электростанции, связная советовала объединить силы всех групп. Поразмыслив, Андрей Васильевич сказал: — Это очень сложная операция. — Нет, не очень, — успокоительно произнес Иваненко. Дело решит внезапность нападения. Подожжем самолеты, цистерны с горючим — и айда! — По освещенной степи? Иваненко замялся: — М-да, об этом я не подумал. Что ж, самолеты забросаем гранатами, а цистерны прострелим и струи поддожжем, — внезапно нашелся он. Огонь сначала будет слабенький. Пока усилится — успеем уйти. Глаза Сердюка загорелись: вот это операция! Пылает аэродром… Как поднимется дух населения! — Сколько оружия? — спросил он. — Сотня пистолетов и столько же гранат. Хватит на всех? Как ни непосредственно было сказано это, Сердюк насторожился снова. — Надо подумать, хватит или нет. Иваненко, казалось, удовлетворился уклончивым ответом. — Командовать сами будете или назначите кого из нас? Все мы бойцы кадровые, обстрелянные. — Сам, сказал Сердюк, но тотчас передумал. — Нет, пожалуй ты. Я рядовым. Заходи послезавтра — обмозгуем. А завтра на квартиру мой хлопец придет, оружие просмотрит. — Да мы сами. В оружии разбираемся. — Лишний глаз — не помеха. У меня слесарь-оружейник есть. Молодой, но опытный. А как же мы такое число людей вооружим? — Это не хитро, — после короткой паузы заключил Иваненко. — Пусть народ уходит из города с утра, будто по селам на менку. К вечеру они за чертой города останутся, а потом в балке соберутся. Оружие мы перенесем туда заранее и закопаем. — Да ты, оказывается, стратег, — пошутил Сердюк. — Э, война всему научит! Иваненко сообщил номер дома на Боковой улице и дружески распрощался.Глава седьмая

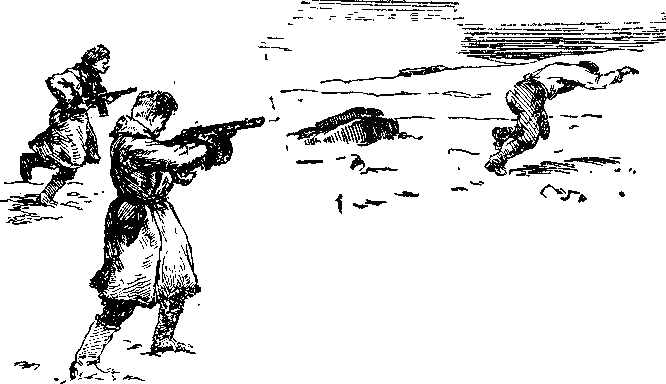

Ожидая прихода Павла Прасолова с инспекторского осмотра оружия, Сердюк нетерпеливо мерил шагами небольшую комнату своей тетки, уставленную старомодной мебелью. Тетка, предусмотрительно отправленная к соседке, вот-вот могла прийти, а Павла всё не было. «Прилип, что ли, там?» — сердился Андрей Васильевич, зная о любви парня к оружию. В компетентности Павла Сердюк не сомневался. У Павла действительно была страсть к револьверам. В раннем детстве он не расставался с пистолетом, стрелявшим пробкой, позже появился пугач, а затем на смену ему пришли негодные револьверы разных систем, которые он выменивал у мальчишек своего поселка, целыми днями шнырявших в поисках добычи на заводских складах металлического лома. Он терпеливо возился со своим арсеналом, хранившимся в заброшенном курятнике, безуспешно пытаясь то исправить смятый в лепешку барабан, то выправить окончательно искривленный ствол, из которого, как говорил, посмеиваясь, его брат Петр, можно было, целясь в дверь, попасть в крышу. Уже вечерело, когда появился озабоченный Павел. — Ну, как оружие? — спокойно спросил его Сердюк. — Сто штук «ТТ» новеньких, один в один. Всё осмотрел. Жаль, бабахнуть нельзя было. — Где прячут оружие? — В погребе. У них он хорошо замаскирован. На люке, что в погреб ведет, буфет стоит тяжелющий. Насилу вчетвером с места сдвинули. — И ты ничего с собой не принес? — Не дали. Я было отложил два «ТТ» и две лимонки завернул в тряпочку — тряпочку специально с собой захватил, — да забрали, окаянные. «Мы, говорят, по счету приняли по счету и сдадим. Дело военное. А тебя где-нибудь с этим сверточком поймают и к ногтю». — Правильно рассудили. Значит, так ничего и не взял? — Ей-богу. — Ох, врешь, Паша! На тебя не похоже. Чтобы ты ничего не стащил из оружия — быть не может. Павел потупил глаза: — Неужели я пистолета не заработал, Андрей Васильевич? — Куда дел? — потребовал Сердюк. — Под крыльцом во дворе спрятал. «ТТ» и лимонку. — Неси. Павел неохотно вышел и принес два свертка. Сердюк внимательно осмотрел пистолет, вынул капсюль из гранаты, положил на стол. Павел не сводил с пистолета зачарованных глаз. — Оружие как оружие, — заключил Сердюк. — А что тебя беспокоит? — Обстановка в доме странная. Ничто ни к чему не подходит. Видно, с разных квартир натаскана. А какой подпольщик будет этим заниматься? — А ещё? — Сердюк чувствовал, что Павел не договорил до конца. — Ребята не как ребята. Больно уж сытые все. По-моему, такими люди из окружения не выходят. Все по-солдатски остриженные, волосы короткие, словно сегодня из парикмахерской. Где бы это они могли? Если в армии стригли, то уже обрасти должны. А? В пальцах Сердюка заерзала папироса. Он смял её и бросил на пол. Потом взял капсюль гранаты, взвесил его в руке, шагнул к печи, бросил в пылающие угли и отбежал в сторону, увлекая за собой Павла. Павел сжался, ожидая, что капсюль взорвется, но прошла минута, другая было тихо. Сердюк, прикрыв лицо руками, заглянул в открытую печь. Раскаленный капсюль спокойно лежал на углях и уже начинал плавиться. — Липа? — спросил Павел. Сердюк кивнул головой. Он был бледен, глаза неподвижно уставились на раскидистый фикус у окна. — Значит, выследили нас, Андрей Васильевич? — Выследили, Паша. — Доработались… — процедил Павел и, взяв со стола пистолет, сунул его за пояс брюк. Давно, очень давно Сердюк не испытывал такой растерянности. Перед его глазами прошла вереница людей — Теплова, Петр Прасолов, Мария Гревцова, Саша. Кто выслежен? Может быть, их уже схватили, может быть Теплову (почему-то он подумал именно о ней) терзают сейчас в гестапо… И во всём виноват он. Значит, плохо соблюдал конспирацию, не оправдал доверия партии. В изнеможении от этих дум он опустился на стул. «Нет, сегодня их не возьмут, — мелькнула мысль. У них другой план: захватить всех. Это ясно. Иначе меня схватили бы первым. Значит, есть время для размышления, для действий». — Ещё поработаем, — тихо, как бы про себя, сказал он. — Слушай, Павел. Передай Тепловой приказ от моего имени — немедленно уйти к Крайневу. — Через линию фронта? — Она знает куда. — А я? — Ты тоже с ней. — Я останусь. Меня ведь только тайные агенты видели, а они в гестапо не ходят. У вас на явке я за последние два месяца первый раз. — Возможно, тебя сегодня и выследили. — Ну да, усмехнулся Павел, — меня выследят! Я дворами сюда шел — дворами и уйду. — На улице встретят. — Тогда вот этот пущу в ход. — Павел выразительно похлопал себя по бедру, где за поясом был спрятан «ТТ», который, ввиду чрезвычайных обстоятельств, решил не отдавать Сердюку. Андрей Васильевич с нежностью и тревогой посмотрел на паренька: — Согласен при одном условии. Поселишься в кочегарке и будешь там дневать и ночевать. — Идет! — обрадовался Павел. — Меняю хату на кочегарку. От гестаповцев лучше всего прятаться в гестапо. А вы? — Я и Пырин пока останемся. Надо, Паша, предупредить ещё одного товарища. — Сердюк думал о радисте. — А то придет в мастерскую на явку — и прямо в лапы… — И вдруг подошел к Павлу вплотную: — А ну-ка, давай оружие. — Андрей Васильевич, Андрей Васильевич! — скулил Павел. — Давай, давай! Осмотрю — верну. — Честное партийное? — Честное. Давай. Павел недоверчиво протянул пистолет. Сердюк вынул обойму, проверил механизм — действует безотказно. Один за другим разложил на столе патроны. Внимание привлекли легкие, почти незаметные простым глазом царапины на одной пуле. Царапины были расположены симметрично. Значит, кто-то вынимал пулю из гильзы. Сердюк торопливо достал ручные тиски, зажал в них пулю. Она подалась без особого труда, и содержимое гильзы — мелкий желтый порошок, похожий на яичный, — высыпалось на стол. Когда Сердюк поднес спичку, порошок не вспыхнул, а загорелся спокойным синим огоньком. — Ну, счастье твое, Паша, что проверили! — сказал он и показал глазами на всё ещё горевший порошок. — Это взрывчатка. Вместо выстрела — взрыв. — Всё предусмотрели, сволочи! — ужаснулся Павел. — Всё. Даже наш контрход, если бы мы, разгадав их замысел, заранее напали на склад, чтобы вооружиться. Всё. — А пистолет в порядке? — с надеждой в голосе спросил Павел. — В порядке. Как удалось стащить? — Схитрил. Коптилку рукавом погасил, будто нечаянно. Пока зажигали — я за пазуху. Сердюк вышел в кладовую, долго гремел там банками, бутылками и принес обойму с патронами. — Бери и марш выполнять задание! Да помни о слежке.* * *

Иваненко появился в мастерской на другой день. Не каждый актер может быть разведчиком, но каждый разведчик должен быть актером. Сердюк встретил провокатора приветливо, даже самогоном угостил. Иваненко размяк, но при каждом скрипе наружной двери не забывал вздрагивать. Андрей Васильевич смотрел в его голубые приветливые глаза и думал, что всё имеет свои пределы, только подлость безгранична. — Вы когда решили действовать, Андрей Васильевич? — спросил Иваненко после второй рюмки самогона. — В следующее воскресенье. Брови у Иваненко внезапно сошлись. — Так нельзя судьбу испытывать, — укоризненно сказал он. — Жить ещё неделю на явочной квартире, где оружие спрятано! Облава, обыск — и сорвалась операция. Иваненко держался так естественно, говорил так задушевно, что Сердюк на какой-то миг потерял ощущение, что перед ним враг. — Операция — это пустяк. Лишь бы организация не провалилась. — Но почему все-таки в воскресенье? — допытывался Иваненко. — По трем причинам. Первая: всех оповестить не такое простое дело. Это не на общее собрание в мирное время созвать. Вторая — на менку люди больше всего по воскресеньям ходят. И есть третье соображение — ближе к годовщине Красной Армии. Это, так сказать, будет наш предпраздничный подарок. Понял, дружище? — Сердюк положил свою большую, тяжелую руку на плечо Иваненко. Против таких аргументов возражать было трудно, и Иваненко возражать не стал. Он принялся излагать свои соображения: — Операцию лучше начать попозже, часа в два ночи. Но долго держать в балочке столько людей опасно. Придется выступить часов в десять. А вам, Андрей Васильевич, безопаснее всего прийти к нам, на Боковую. Оттуда все вместе через степь махнем. Всё-таки нас будет пятеро. «Всё продумано. Меня живьем взять хотят», — понял Сердюк, но выразил полное согласие с планом.Глава восьмая

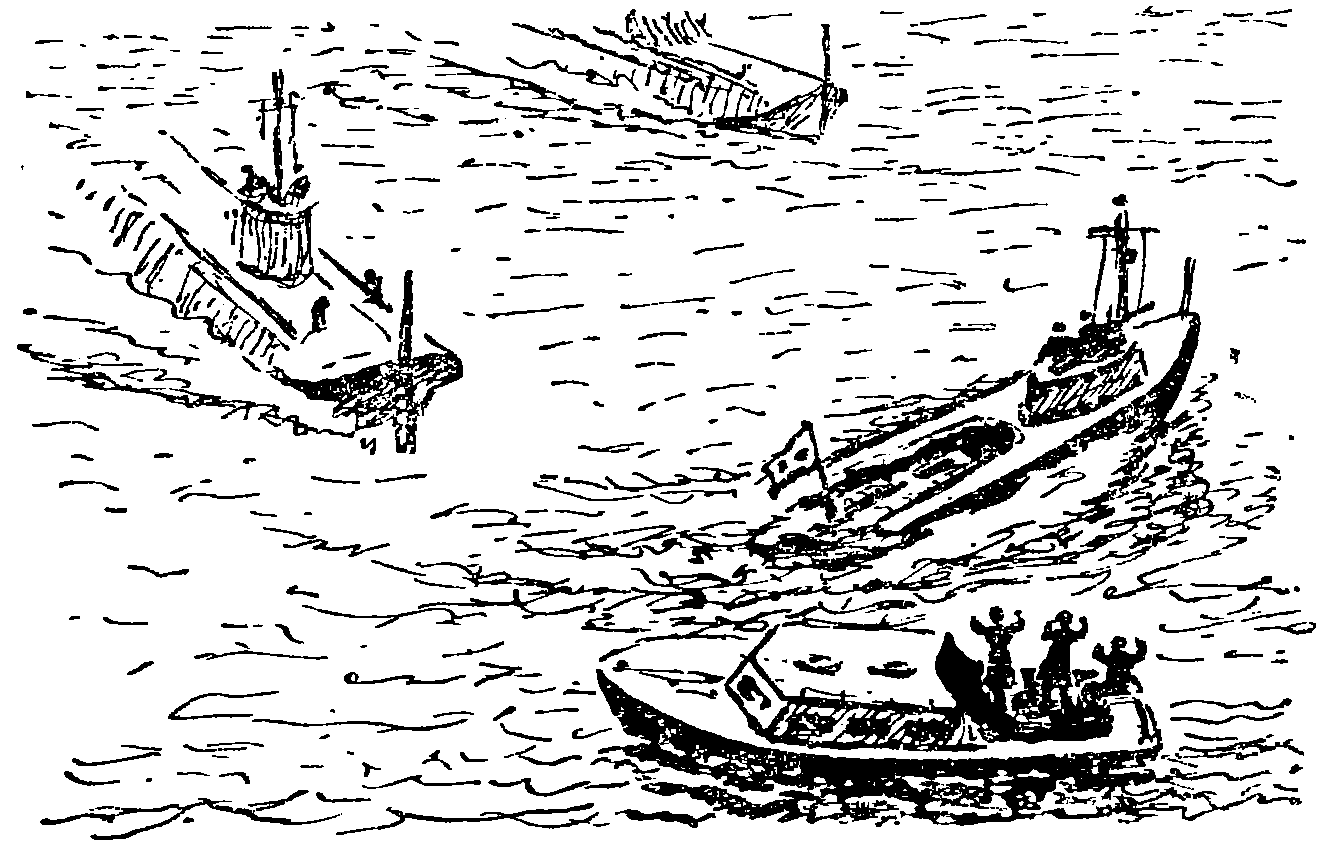

Прошло три дня после посещения мастерской Иваненко. Ни Павел, ни Валя Теплова к Пырину больше не являлись. За них Сердюк был спокоен. И за себя он совершенно не тревожился: до воскресенья — назначенного дня операции — его не схватят. Андрей Васильевич рассказал обо всем Пырину: явочная квартира выслежена, они находятся под угрозой ареста, но поста своего оставить пока не могут, так как в воскресенье днем, пожалуй, придет на явку радист. Пырин выслушал Сердюка с удивительным спокойствием. — Вы напрасно так к этому относитесь, — сказал ему Андрей Васильевич. — В гестапо пытают. — От меня ни звука не добьются, — заверил его Пырин. В ночь на воскресенье Сердюк спал плохо, часто просыпался, вставал, ходил по комнате, много курил, не обращая внимания на бурчанье тетки. «До часа раздачи оружия подпольщикам, пока гестаповцы убеждены, что операция состоится, жизнь людей гарантирована, — думал Сердюк. — Но удастся ли нам с Пыриным благополучно ускользнуть? Если удастся — гестаповцы безусловно засядут здесь, и радист попадется». Сердюк успокоился, только когда додумался спалить перед уходом мастерскую. Придет радист, увидит — и всё поймет. Утром он засел в жилой половине дома и стал ждать. Около одиннадцати часов Пырин доложил, что пришел какой-то человек, назвал пароль и спросил Сердюка. Поздоровавшись, вошедший лихорадочно сбросил полупальто, расстегнул пояс брюк и достал радиограмму. Она была коротка: «В ваш район заброшены агенты гестапо, окончившие спецшколу. Опознавательные знаки школы — на одном рукаве пиджака две пуговицы, на другом одна. Примите меры к их ликвидации. Особенно Захара Иваненко. Крайне опасен. Снабжен партийным билетом». Сердюк спокойно перечитал радиограмму и тут же сжег её. — Большое спасибо за весточку с Большой земли, — поблагодарил он радиста. — Кое-что мы разгадали сами, радиограмма подтверждает наши догадки. Спасибо. Радист снял шапку, вытер пот с землисто-желтого, как у малярика, лица, нервно причесал волосы. Под правым, слегка косящим глазом часто билась выпуклая синенькая жилка. «Трусоват, — заключил Сердюк и невольно усмехнулся. — А вот лицо Иваненко внушает доверие». — Наши дела сейчас очень неважны, — сказал он, глядя радисту прямо в глаза. — Квартира эта выслежена и, очевидно, находится под наблюдением. Вам придется уйти черным ходом, а потом — дворами. И внимательно следите, чтобы кто-нибудь не увязался. Передатчик у вас на дому? — Н-нет, замялся радист. Вошел испуганный Пырин и шепнул: — В мастерской Иваненко… Услышав эту фамилию, радист рванулся со стула и непонимающе посмотрел на Сердюка. Сердюк тоже заметно растерялся — встреча с Иваненко была назначена на пять часов вечера. Он вынул из кармана пистолет, положил перед собой на стол, накрыл полотенцем. — Впусти, сказал он и обратился к радисту: — А ты сиди. Вошел Иваненко, поздоровался с Сердюком, протянул руку радисту. Тот нехотя подал ему свою. — Чего явился так рано? — поинтересовался Сердюк. — Как тут усидишь дома, Андрей Васильевич… — Можешь при нем говорить всё. Это свой, — сказал Сердюк и посмотрел на радиста, уставившегося на рукава Иваненко. Взглянул на них и Сердюк. На левом рукаве пиджака отсутствовала одна пуговица. — Всё остается без изменений? — осведомился Иваненко. — Вы заходите к нам, а ровно в десять… — А что, Штаммер опасается, как бы срок не перенесли? — потеряв обычную выдержку, с издевкой проговорил Сердюк и протянул руку под полотенце. Провокатор от неожиданности отступил на шаг и в следующий миг сунул руку в карман. Сердюк выстрелил навскидку, не успев сбросить полотенце. Иваненко с пробитой головой рухнул на пол. Не выпуская оружия, Сердюк подошел к провокатору, достал из его кармана пистолет и пропуск для ночного хождения по городу. Больше ничего у того не оказалось. В дверь заглянул Пырин и тотчас вернулся к себе. — Ловко вы его! — Радист с трудом перевел дыхание и посмотрел в окно — не слышал ли кто из прохожих выстрела? На улице было пусто. — Рамы двойные, выстрел слабый, — успокоил его Сердюк и спросил: — Стрелять умеешь? — Конечно. — Тогда возьми, Сердюк протянул пистолет. — Может, пригодится. Хотя лучше бы не пригодился. Он нагнулся над Иваненко, рванул ворот рубахи. — Смотри, как тонко работают! Даже шрам сделали. Попробуй раскуси вот такого. Труп засунули под кровать, опустили пониже одеяло. Сердюк набросал текст радиограммы, в которой коротко сообщил о происшедшем и дважды повторил, что связная схвачена гестапо. — Передать немедленно, — он протянул бумажку радисту. — Ночью тебя уже могут арестовать, если выследят. Сегодня-завтра не схватят значит, уцелеешь. Он договорился о пароле, установил явку и проводил радиста черным ходом. Рассказав Пырину о радиограмме из штаба, Сердюк приказал ему закрыть мастерскую как обычно, а в десять прийти в каменоломню за городом. Оттуда они проберутся в подземное хозяйство. — Значит, остальные филеры останутся в целости? — с укором сказал Пырин. — А приказ штаба? — Не до жиру, быть бы живу! — отмахнулся Сердюк. Его самого мучила невозможность уничтожения провокаторов. Больше здесь делать было нечего, и Сердюк ушел дворами, непрестанно озираясь, нет ли слежки.Гейзен и Штаммер ещё раз продумали свой план. В девять часов вечера партизаны, по данным Иваненко, должны собраться в небольшом овраге между городом и аэродромом. Вот здесь их и накроют. Для проведения операции были созданы ударная группа окружения и резерв для оцепления на тот случай, если кому-нибудь из партизан удастся прорваться. По первому выстрелу с аэродрома поднимутся самолеты, сбросят висячие осветительные ракеты, и операция из ночной превратится в дневную. Только одно обстоятельство тревожило гестаповцев: от Иваненко не приходил связной, который должен был подтвердить, что партизаны не отложили нападения на аэродром. Около семи часов вечера прибежал агент, наблюдавший за мастерской, и доложил, что Пырин ушел из мастерской, а Сердюк, Иваненко и ещё какой-то третий на улице не показывались — должно быть, дожидаются темноты. Гейзен призадумался, но велел ничего не изменять в плане операции.

Глава девятая

Выполнять распоряжение Сердюка Пырин не собирался — у него созрел свой план. Закрыв мастерскую, он приподнял топором доску пола в сенях и извлек из-под неё жестяную банку. В ней находились завернутый в ветошь капсюль и граната. Вернувшись в комнату, он поставил гранату на боевой взвод, тщательно укрепив кольцо, затем, со свойственной ему аккуратностью, пробил небольшое отверстие точно в середине крышки банки и продел в него шпагат. Один конец шпагата привязал за кольцо гранаты, сделал петельку на другом конце, вложил гранату в банку и закрыл крышку. Убедившись, что капсюль лежит на столе, потянул петельку. В банке щелкнуло. Открыл крышку — предохранительное кольцо было снято, взвод спущен. Он повторил свой опыт несколько раз. Нехитрая механика действовала безотказно. Потянув шпагат, можно было взорвать гранату, не доставая её из банки. Пырин слабо улыбнулся, вложил капсюль в гранату, привел механизм в боевую готовность и завернул банку в газету, оставив петельку шпагата снаружи. Потом разделся, помылся до пояса, вымыл ноги, надел чистое белье и решил позавтракать. Покосившись на кровать, под которой лежал труп провокатора, вынес еду в мастерскую и расположился за рабочим столом, на котором тикали часы, напоминая дружный стрекот кузнечиков в вечернем поле. Он залпом выпил стопку спирта, брезгливо поморщился и неторопливо съел картофель и капусту, вылив в тарелку все постное масло, оставшееся в бутылке. Тщательно, по-хозяйски, заперев дверь мастерской, он со свертком подмышкой побрел по городу. На Боковой улице он приостановил шаг у невзрачного трехоконного домика, обращенного фасадом в степь. «Третий от угла, — отметил в памяти Алексей Иванович. — Найду и в потемках». День стоял солнечный. Кое-где по дороге чернели проталины. Пырин вышел на пригорок и остановился. Сколько раз обозревал он отсюда родной завод с многооконными стройными корпусами… Уныло выглядел теперь завод. Только один паровозик зачем-то бегал по путям, надрывно свистя. Дальше Пырин не пошел. Отойдя от дороги, присел на камень в небольшой ложбинке и стал смотреть на небо, где спокойно плыли на восток тесно прижавшиеся друг к дружке взъерошенные облака. «К нашим направились. К нашим…» Невдалеке по дороге шли люди. Шли они изнуренные, мрачные, не разговаривая друг с другом. Это возвращались горожане из окрестных сел с небольшими узелками за плечами. Они тревожно всматривались в даль — нет ли впереди полицаев или гитлеровцев. Когда солнце прижалось к земле, Пырин долго с тоской следил за медно-красным диском, медленно врезавшимся в землю. Макушка солнца постояла-постояла ещё над горизонтом и вдруг исчезла, провожаемая лучами. — Увижу ли его завтра? — вслух спросил себя Пырин и покачал головой: — Вряд ли. А может быть, и увижу. Как обернется… Облака заалели по краям, как подожженные, местами запылали, и темносизая масса их, теперь расчлененная светящимися контурами, стала объемной. По небу разлилась та необычайная, тревожащая и манящая своими контрастами гамма красок, которую можно видеть только при закате. Уже стемнело, когда Пырин поднялся и направился к городу. На Боковой улице подошел к третьему дому от угла и остановился. И вдруг безумно захотелось уйти отсюда, снова встретиться с Сердюком, жить где угодно, как угодно, но только жить. Он уже повернулся, осторожно, на цыпочках, чтобы потихоньку удалиться. «А кто выполнит приказ о ликвидации агентуры? — подумал Пырин. — Погибну? Но стольких людей спасу, умертвив гадов!» Чтобы не потерять вернувшейся решимости, он торопливо подошел к двери и постучал. — Кто? тотчас откликнулся человек. Пырин продел палец в петлю шпагата. — Здесь продается кровельное железо? — глухо спросил он и не узнал своего голоса. Дверь мгновенно распахнулась, и Пырин шагнул в темную переднюю. Кто-то взял его за руку, помог переступить высокий порог. В комнате тоже было темно. «Что, если убьют раньше, чем дерну за шпагат?» мелькнула мысль. В лицо ударил яркий свет электрического фонаря. — Сердюк? — спросил кто-то. — Нет, Сердюк придет позже, — равнодушно ответил Пырин, щурясь от света. — А ты кто? — Его помощник. Фонарь погас. Чиркнули спичкой, зажгли лампу, и Пырин увидел трех вооруженных пистолетами мужчин, стриженных под машинку. Резко распахнулась дверь из другой комнаты. Выскочили четверо в гестаповской форме. «Ого, семеро! — внутренне обрадовался Пырин. — Ей-богу, за это стоит!» — Ручки на всякий случай поднимите! — произнес один из стриженых, хотя вид Пырина не возбудил в нём никаких опасений. Пырин конвульсивно дернул шпагат, выронил банку. Как кошка, одним прыжком выскочил в сени и упал. Вслед раздался выстрел, и оглушительный взрыв потряс весь дом. Пырин встал. Дверь из сеней на улицу была сорвана взрывом. Свежий воздух пахнул ему в лицо. «Бежать, бежать скорее!» — мелькнула мысль, и он выскочил на улицу, не видя солдат, спешивших к нему из засады, не слыша топота их сапог. Кто-то огромный, как медведь, набросился на него сзади, свалил на землю и оглушил ударом.* * *

Сердюк стоял у каменоломни, наблюдая фейерверк в степи. Здесь была ночь, а в районе аэродрома — день. Гитлеровцы не пожалели ракет. Но постепенно ракеты погасли, степь погрузилась во мрак, а Пырина всё не было. Сердюк прождал его до рассвета и с тяжелым сердцем направился ко входу в подземное хозяйство.Глава десятая

Бешенство Гейзена не имело границ. Для проведения операции были стянуты пехотные войска, полевая жандармерия, приведена в готовность авиачасть. А вся добыча заключалась в нескольких горожанах, которые, боясь ночью войти в город, заночевала в степи, и в одном — только одном! — подпольщике. Потери же были большие: четыре агента ОУН и четыре офицера гестапо, посланных на поимку Сердюка. Пятеро из них оказались убитыми, трое хотя и были живы, но так изрешечены, что думать об их возвращении на работу не приходилось. Но это беспокоило Гейзена меньше, чем потеря собственного престижа в глазах подчиненных и в глазах начальства. Какой скандал устроит ему Гиммлер!.. Хорошо, если только понизит в должности… Гнев Гейзена сменился страхом, когда к нему ввели Пырина. «Если такой моллюск мог уничтожить семерых, чего же ожидать от прочих?» — было первой его мыслью, когда он увидел Алексея Ивановича, мигающего от яркого света близорукими глазами. Ожидал встречи с сильным человеком, похожим на Сердюка, а перед ним стоял щуплый, со впалой грудью, бледный человек с потухшим взглядом. Гейзен предложил Пырину сесть, протянул сигарету. К его удивлению, партизан сигарету взял, но было видно, что он никогда не курил — держал её неумело, не затягивался, а, набрав в рот дыма, немедленно выпускал его. — Ви, конечно, понимайт, где ви ест? — спросил Гейзен, щеголяя перед Штаммером знанием русского языка. — Угу, — протянул Алексей Иванович, мысленно проклиная себя. Для чего он пытался бежать? Гитлеровцы не такие дураки, чтобы оставить дом без внешней охраны. Лучше было не выскакивать из комнаты и погибнуть вместе с этой сволочью. Он так задумался, что Гейзену пришлось повторить свое предложение сохранить подпольщику жизнь в обмен на сведения об организации. Иначе — пытка. Пырин понимал, что мучений ему не избежать. Захотелось отдалить пытку хоть на короткий срок. — Хорошо, — согласился он, я расскажу всё, что знаю. Но что я получу за это? — Жизнь, — отрезал Гейзен, удивляясь сговорчивости подпольщика. — Этого мало! — усмехнулся Пырин и взял другую сигарету, хотя во рту было горько от первой. — Что ви желайт ещё? — спросил Гейзен, в эту минуту решивший обещать всё, что потребует этот похожий на скелет человек. Ведь ему ничего не стоило задабривать Пырина всякими посулами. — Голодная жизнь меня не устраивает. Нужен собственный домик с садиком, с обстановкой и деньги. — Аллес кённен вир гебен, аллее, что ви пожелайт, — пообещал Гейзен, путая русские слова с немецкими. В эту минуту он был настроен на благодушный лад. Алексей Иванович знал цену всяким обещаниям гитлеровцев, но решил продолжить игру. — Расписку, потребовал он. — Словам не верю. Гейзен, решивший, что русский в самом деле даст за бумажку важные сведения, охотно согласился, написал ни к чему не обязывающую его расписку на немецком языке, перевел её как мог и передал Пырину. Тот аккуратно, с большой почтительностью, свернул бумажку, спрятал в карман. — Я знаю немного, но самое главное… — Пырин перешел на полушепот и, выговаривая каждое слово раздельно, таинственно произнес: — Руководителем подпольной организации является новый начальник городской управы, а его помощником — инженер Смаковский. Гейзен остолбенел: — А Сер-дьюк? Кто Сердьюк? — Сердюк? — наивно переспросил Пырин. — Сердюк — мой служащий и в этих делах ничего не понимает. — А фрау ин железные очки? — допытывался Гейзен. — Железные очки? — Пырин пожал плечами. Не помню. Многие приходят ремонтировать разное барахло. И в очках и без очков. Гейзен испытующе посмотрел на Пырина, подумал и приказал увести его в другую комнату и накормить. Пырин с аппетитом поел консервированные сосиски, запил холодной водой и улегся на мягкий диван, с тревогой размышляя о том, что будет дальше. Нервное напряжение сказалось, и Алексей Иванович вскоре задремал. Около двух часов ночи его снова вызвали к начальнику гестапо. Кроме гестаповцев, там сидели двое русских: Смаковский, которого Пырин знал ещё по мартеновскому цеху, и лысый брюхатый человек с одутловатым лицом. — Ви всё лжет! — заорал Гейзен, брызгая слюной. Глаза его расширились, бульдожьи щеки налились кровью. — Ми понимайт! Тактика инженер Крайнев! Он видавал наших людей за партизан, ви — тоже. Ви хитрит — ми тоже будем хитрит! Пырина увели в подвальную камеру, раздели догола и оставили. Он ожидал побоев, пыток и вначале удивился тому, что обошлось без них. Но вскоре всё понял. Решетчатое оконце в камере не было застеклено, и в ней стоял такой же холод, как на дворе. По коже забегали мурашки, начали стыть ноги. Алексей Иванович принялся быстро ходить по цементному полу, покрытому снежным налетом. В оконце задувал ветер, и снежинки, падавшие на кожу, казалось обжигали, как раскаленные уголья. Устав от ходьбы, он сел на холодный пол и тотчас почувствовал, как мучительно заныло всё тело. Снова встал и ходил до тех пор, пока, изнеможенный, не свалился на пол. Стало совершенно ясно, что единственным исходом является смерть. «Может быть, замерзну? Пусть застывает кровь, пусть остановится сердце!» Он решил лежать не двигаясь. Но озноб, охвативший всё тело, и мучительная боль в суставах были невыносимы. Обдирая в кровь колени о шершавый каменный пол, порой падая на грудь, он стал ползать на четвереньках, поднимался и снова ползал, чтобы согреться. Острая боль в коленях, с которых слезла кожа, притупляла ощущение холода. Пришли гестаповцы, подняли Пырина, одели и повели на допрос к Гейзену. В кабинете было накурено, но тепло, и Алексей Иванович почувствовал, как к нему возвращается жизнь. — Хотите шнапс? — Гейзен поднес ему водки. Пырин, дробно стуча зубами о стакан, выпил водку. По телу медленно стало разливаться тепло. Гейзен подождал, пока алкоголь окажет действие, и сделал знак Штаммеру. Тот нажал кнопку звонка, и через несколько минут солдаты внесли на носилках женщину. С большим трудом Алексей Иванович узнал в ней связную и содрогнулся. Снова перед глазами поплыли круги. Лицо женщины было черно от кровоподтеков… Она ещё жила, но дышала слабо, и было видно, что умирает. — Знайт эта фрау? — спросил Гейзен, довольный произведенным впечатлением. Пырин решил, что отпираться не только бесполезно, но и вредно. Этим он мог навлечь на себя ещё большие подозрения. Гестаповцам известно, что связная была у него в мастерской. А причины её прихода никто из них не знал. — Видел, — выдавил он из себя и заметил, как у связной слегка дрогнули полузакрытые веки. — Очень карашо! — обрадовался Гейзен. — Зачем ви её видел? — Она приносила замок. — А сколько времья нужно, чтобы майстер узнавать, какой ремонт делать? Пырин напряг память, вспоминая, сколько времени связная пробыла у Сердюка. — Это очень сложный механизм. Я возился больше часа, но так и не сделал ключа. — Дас ист аллее, вас мёхтен зи заген? — выкрикнул Гейзен и подошел к Пырину вплотную. — Всё! — произнес Алексей Иванович. Гейзен грубо выругался. Бить этого человека не имело смысла. От нескольких ударов он умрет — тогда прощай последняя нить. В камере он тоже мог замерзнуть. — Иголка в ногти! — подчеркнуто громко приказал Гейзен Штаммеру. Пырина охватил озноб. Значит, и его замучают, как связную. Как же спастись от истязаний? Счастливая мысль осенила его. Шатаясь, он подошел на три шага к тяжелому дубовому креслу, подвинулся ещё ближе, прикинул глазом. Штаммер смотрел на него непонимающе. Гестаповские офицеры вошли в кабинет в то мгновение, когда Пырин, повалившись на бок, ударился виском об острый выступ ручки кресла. Расчет оказался точным: острая боль в голове было последнее, что он ощутил.Глава одиннадцатая

Под штаб-квартиру Сердюк облюбовал водосборник доменного цеха. Сюда во время работы завода собиралась вода, служившая для охлаждения доменных печей. Немало потребовалось усилий, чтобы сделать помещение с бетонными стенами и таким же перекрытием пригодным для жилья. Пришлось убрать накопившиеся на дне осадки, заделать многочисленные отверстия, оставив одно, служившее входом, устроить у стен нары. Железнодорожный фонарь, стоявший прямо на полу, освещал только стену с отверстием, завешанным куском истлевшего брезента. Сквозь это отверстие по бетонному тоннелю можно было попасть в общий водосборник. Там сходились тоннели из всех новых цехов завода, и оттуда тянулся большой тоннель для спуска вод в ставок. Сердюк решил отсидеться некоторое время, чтобы не подвергать подпольщиков опасности. Обозленные полным провалом задуманной операции, гитлеровцы рыскали по городу, устраивали облавы на базаре, производили массовые обыски. Единственным звеном, связывающим группу с поверхностью, был Саша. Ночью он пробирался в тоннель со стороны ставка, приносил еду и сообщал все новости. Первое время он встречался с Крайневым в общем водосборнике, потом Сергей Петрович уговорил Сердюка открыть Сашке их точное местонахождение: — Недоверие обижает парня. Всё равно он знает приблизительно, где мы. Пусть знает до конца. Сердюк разрешил привести Сашку в штаб-квартиру. Представление, которое обычно создается о человеке до встречи с ним, большей частью бывает далеким от действительности. Сердюк не ожидал увидеть низкорослого, щуплого с виду парнишку с наивным, ещё не тронутым возмужалостью лицом и понял секрет неуловимости Сашки: гитлеровцы не принимали его всерьез. — Ты, говорят, подручным сталевара работал. Что же, ты к печке скамейку носил? — пошутил Сердюк. — Мал золотник, да дорог, — отрезал Саша, уязвленный в самое больное место. — Что дорог, то верно. — Сердюк улыбнулся, прижал паренька к себе. — Рассказывай, дружище. Какие новости? Саша торопливо полез в одну из бесчисленных дыр подкладки своей стеганки, достал желто-бурую бумагу, сложенную в несколько раз, развернул её на полу перед фонарем. Сердюк, Теплова и Крайнев склонились над листом. С трех фотографий большого объявления смотрели их собственные лица. — По пятьдесят тысяч марок за голову… — иронически протянул Сердюк. — Не дешево ли? Пожалуй, скоро набавят цену. — А это кто? — полюбопытствовал Саша, показывая на четвертую фотографию. — Это радист, с которым тебе придется держать связь, — пояснил Сердюк. — Ишь, в профиль только схватили. Попробуй по этому снимку найти. — И меня по этому снимку не узнают, — сказал Крайнев и провел рукой по отросшей бороде. — А у меня здесь нос курносый! — в шутку возмутилась Теплова. Саша усмехнулся, взглянул на Валю, потом на Крайнева и сострил: — Для семейного альбома сойдет. Рассказав о новой перерегистрации паспортов, которую затеяли гитлеровцы, и получив от Сердюка задание связаться с радистом, Сашка ушел. — Пырин, значит, у них в лапах… — Сердюк вздохнул. — Его даже не ищут.* * *