Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Михаил Иванович Давидов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Михаил Иванович Давидов ТАЙНЫ ГИБЕЛИ РОССИЙСКИХ ПОЭТОВ Пушкин, Лермонтов, Маяковский (документальные повести, статьи, исследования)

Серия «Антология пермской литературы» — лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства (номинация «Литература») за 2013 год

Галина ЧУДИНОВА

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТРАГИЧЕСКИХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Галина ЧУДИНОВА

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТРАГИЧЕСКИХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Недавно в пермском Союзе писателей довелось мне познакомиться с интереснейшим человеком — Михаилом Ивановичем Давидовым. Личному знакомству предшествовало чтение отрывков из его документальной повести «Лермонтов и Мартынов: трагическое противостояние», опубликованных в 12-м и 13-м выпусках альманаха «Литературная Пермь». При чтении меня поразила глубина подачи материала, найденные автором интереснейшие факты, увлекательность изложения, психологически достоверно воспроизведенные характеры Лермонтова и Мартынова. Под пером автора до мельчайших подробностей были воссозданы события трагического дня 15/27 июля 1841 года у подножья горы Машук. Гениальный русский поэт, проявив подлинно православное благородство, отказался от выстрела и, по существу, был хладнокровно убит Николаем Мартыновым, ощутившим в тот момент свою полную безопасность и безнаказанность. Но время расставило все по своим местам: память потомков навсегда осудила убийцу. Полный текст повести вошел в восьмой том «Антологии пермской литературы», посвященный 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.

Михаил Иванович Давидов родился 14 января 1954 года в селе Орда Пермского края в многодетной семье сельского учителя, где, кроме него, росло еще шестеро детей. Отец — Давидов Иван Игнатьевич — тридцать лет проработал завучем и учителем литературы Ординской средней школы, писал статьи и печатал свои стихи в местных газетах. Он сумел привить сыну прочную любовь к литературе, и Михаил с шестнадцати лет тоже стал писать стихи, а позже, в зрелом возрасте, увлекся изучением жизни и деятельности великих русских писателей и поэтов.

Окончив в 1971 году Ординскую среднюю школу, Михаил свою трудовую жизнь начал трактористом в колхозе «Правда», но в том же году трудолюбивый и талантливый юноша поступил в Пермский медицинский институт. Профессиональная его деятельность сложилась более чем успешно: закончив с отличием институт, он в 1977–1979 годах работал врачом-хирургом и урологом в ГКБ № 2 города Перми. Позже был начальником медицинской службы расширенного военно-строительного отряда на космодроме Байконур, где за успехи по службе был награжден почетным знаком «Строитель Байконура», благодарностями от командования космодрома, а в 2011-м — юбилейной золотой медалью им. Ю. А. Гагарина. Проработав несколько лет врачом урологом в Перми, Михаил Иванович защитил кандидатскую диссертацию и с 1984 года по настоящее время работает в Пермском государственном медицинском университете. Кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории, он является автором более 600 научно-медицинских работ по урологии и хирургии, пяти медицинских книг, имеет шесть патентов на изобретения.

М. И. Давидов — председатель Пермского краевого общества урологов, член Правления Российского общества урологов, член Европейской Ассоциации урологов, участник четырнадцати Международных конгрессов в Париже, Милане, Гаване, Стокгольме и других городах. В 2010 году он был включен в Энциклопедию известных людей России («Who is who в России»), а позже — в Энциклопедию «Отечественная медико-техническая наука».

Литература стала вторым его мощным увлечением после медицины. Ей в течение 40 лет Михаил Иванович отдавал все свое свободное время. Его интересовали трагические обстоятельства смерти Пушкина, Лермонтова, Маяковского, последние дни жизни Гоголя, Достоевского, Льва Толстого. Увлеченно работал он в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Ясной Поляны, собирая по крупицам уникальные факты, доселе не известные многим читателям. Захватывающе интересны сами названия многих работ М. И. Давидова: «Тайна смерти Гоголя», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина глазами современного хирурга», «Убийство или самоубийство?» (статья о гибели Маяковского), «Бунт души» (документальная повесть о Льве Толстом). Более 20 литературных его трудов были опубликованы в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Москва», «Наука и жизнь», в альманахе «Литературная Пермь» и в других изданиях.

Литературные исследования Михаила Ивановича привлекают своей достоверностью и фактографией, присущей подлинному ученому, и в то же время глубиной, занимательностью изложения, свойственной писателю. Его любознательности и работоспособности можно по-хорошему позавидовать. Летом 2014 года он вместе с друзьями совершил небезопасное путешествие в далекий таежный край к месту приземления космонавтов Беляева и Леонова. Вездеход путешественников завис на полуразрушенном мосту над ущельем, и им чудом удалось избежать гибели, зато читателей ожидает новая интереснейшая статья.

В последние годы литературная деятельность занимает все больше места в жизни и судьбе Михаила Ивановича Давидова, и этому нельзя не радоваться: правдивый и талантливый исследователь трагических противостояний актуален и востребован драматическим нашим временем.

СЕРДЕЧНАЯ И ОГНЕСТРЕЛЬНАЯ РАНЫ ПУШКИНА Документальная повесть

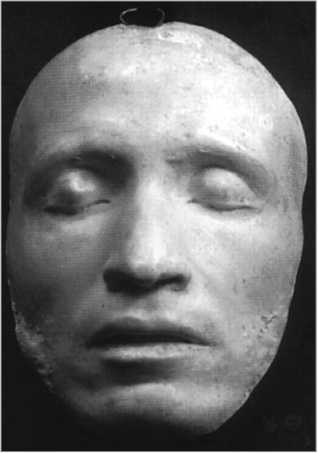

Посмертная маска А. С. Пушкина. Гипсовый слепок с лица поэта был сделан формовщиком П. Балиным под руководством лучшего мастера скульптурного портрета того времени С. И. Гальберга.

Посмертная маска А. С. Пушкина. Гипсовый слепок с лица поэта был сделан формовщиком П. Балиным под руководством лучшего мастера скульптурного портрета того времени С. И. Гальберга.

В 1999 году, когда отмечался 200-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина, все мы увидели, что вопросы жизни и творчества поэта вновь стали предметом обсуждения на страницах научно-популярных изданий, на собраниях, вечерах и других юбилейных мероприятиях в честь поэта, с размахом проводимых по всей стране. Мы ясно осознали, что гений Пушкина — классика нашей литературы — не угас в сердце русского народа. История его болезни и последних дней жизни — предмет оживленных споров литераторов, ученых, медиков, которые не умолкают до сих пор. К сожалению, ряд произведений последних лет искажают и очерняют облик великого русского народного поэта. В этом ряду «достойное» место занимает телефильм «Последняя дуэль». Он изобилует множеством исторических ошибок и хронологических искажений, а актер Сергей Безруков изобразил Пушкина в духе подлинной американской негритянской культуры.

Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу. Худ. Н. П. Ульянов. 1937.

Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу. Худ. Н. П. Ульянов. 1937.

Вспомним, что незадолго до этого Безруков снялся в главной роли в многосерийном фильме «Есенин». Как известно, между А. С. Пушкиным и С. А. Есениным не было абсолютно никакого внешнего сходства. Но это не смутило режиссеров и актера. В этих двух фильмах о русских национальных поэтах мы видим не Пушкина и Есенина, а жалкую грустно-юмористическую пародию на них в облике талантливого и понимающего социальный заказ актера Безрукова, слегка загримированного под этих не похожих друг на друга литераторов, но играющего одного и того же современного праздношатающегося выпивоху и бездельника, в жизни не державшего писчего пера. С неослабевающим интересом ждем от Сергея новой подобной роли — скажем, 82-летнего старца Льва Толстого, гуляющего среди яблонь Ясной Поляны, в простой фланелевой рубахе, подпоясанной ремешком, с длинной приклеенной бородой, радостно подхватившего под ручку юную сочную грудастую артистку, загримированную под Софью Андреевну, родившую от него 16 детей. Более 30 лет изучая обстоятельства ранения А. С. Пушкина, побывав на месте дуэли поэта у Черной речки, ознакомившись с экспонатами и материалами музея-квартиры на набережной Мойки и Государственного музея А. С. Пушкина, изучив все публикации на эту тему и архивные материалы, проверив на трупах и компьютерных томограммах возможный ход раневого канала, мы уже выносили свои соображения на строгий суд читателя[1], и они были одобрены подавляющим большинством литературоведов-пушкинистов и ученых-медиков. Однако ряд хирургов и историков медицины, возмущенных грубым искажением облика Пушкина и исторической правды в некоторых современных произведениях, убедили меня вновь взяться за перо, чтобы восстановить истину и хронологически точно и правдиво изложить обстоятельства ранения Пушкина и историю его болезни.

* * *

Воскресим в памяти то, что предшествовало роковому поединку. Дуэль А. С. Пушкина с поручиком Дантесом произошла в результате коллективной травли поэта голландским посланником Геккерном и его окружением («золотой» молодежью Петербурга) с сочинением грязного пасквиля Пушкину — «диплома ордена рогоносцев». Косвенное значение в возникновении дуэли имели взаимное влечение жены поэта Натальи Николаевны и приемного сына Геккерна — красавца Жоржа Дантеса, а также невиданная, неземная красота Натальи Николаевны Пушкиной, которая ласкала «высочайший взор» и будила «высочайшие вожделения» императора Николая Павловича Романова. «Все зло в женщинах!» — упорно твердят некоторые мужчины. Действительно, мог ли предполагать А. С. Пушкин в феврале 1831 года, когда связывал себя узами брака с божественной юной Натальей Гончаровой, что этот союз уже через 6 лет полностью разорит его и приведет на смертное одро? Царь был наслышан о легендарной красоте Натальи Николаевны Гончаровой еще до ее замужества, когда той было всего 17 лет. Лето 1831 года молодожены Пушкины проводили в Царском Селе, и очаровательная русская красавица была представлена императрице, которая пришла в восхищение, увидев ее. Всерьез заинтересовался Натальей Николаевной и Николай I. Именно последнее обстоятельство послужило причиной того, что Пушкин вскоре был принят на государственную службу в министерство иностранных дел, а в декабре 1833 года ему было пожаловано обидное для него звание камер-юнкера («что довольно неприлично моим летам», — писал поэт). С этого момента Александр Сергеевич в сопровождении жены принужден был участвовать во всех балах, маскарадах и других увеселительных мероприятиях, проводимых при дворе. Никакой «дружбы» и особых доверительных отношений между А. С. Пушкиным и Николаем I, о чем утверждают авторы фильма «Последняя дуэль», не существовало и не могло существовать. Николай Романов стал чуть «мягче» по отношению к неугомонному «писаке-поэту», человеку «низкого происхождения», лишь потому, что имел определенные виды на его красавицу-жену. Он намеревался физически завладеть ею, превратив в одну из своих любовниц, а «рогатого» мужа обласкать чинами, званиями, деньгами. Николай Павлович слыл чрезвычайно любвеобильным мужчиной. Кроме жены, у него была постоянная фаворитка фрейлина В. А. Нелидова, которая открыто жила с монархом. Но ему этого было мало. Н. А. Добролюбов писал: «… не было при дворе ни одной фрейлины, которая была бы взята ко двору без покушений на ее любовь со стороны или самого государя, или кого-нибудь из его августейшего семейства»[2]. Почти каждую неделю проходили балы в Аничковом дворце, где «государь… кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми». Для придворных красавиц было счастьем понравиться монарху и ответить ему взаимностью. По словам П. Е. Щеголева, «при дворе было много прелестных и красивых женщин, но и среди них жена поэта с ее блистательной красотой занимала одно из первых, если не первое место»[3]. Тонкий ценитель женской красоты А. И. Тургенев после приема в Зимнем дворце по случаю именин Николая Павловича отметил, что Н. Н. Пушкина была там, несомненно, первая по красоте и туалету. С 1834 года Николай Павлович начинает играть роль поклонника, кавалера и «рыцаря» Натальи Николаевны. «Двору хотелось, чтобы Н. Н. танцевала в Аничкове, и поэтому я пожалован в камер-юнкеры», — записал Пушкин в своем дневнике. Под словом «двор» он подразумевает Николая I. Современник Пушкина П. И. Бартенев пишет: «Сам Пушкин говорил Нащокину, что царь, как офицеришка, ухаживает за его женою: нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены» [4]. Ухаживания монарха вызывали ревность у такой чрезвычайно чувствительной натуры, как А. С. Пушкин. «Не кокетничай с царем», «твои кокетственные отношения с соседом», — и другие подобные замечания в его письмах жене дошли до нашего времени. Пушкина тревожили и отношения его жены с приемным сыном голландского посланника бароном Жоржем Дантесом-Геккерном. Француз Жорж Дантес родился в Кольмаре 5 февраля 1812 года третьим ребенком в семье барона Жозефа-Конрада Дантеса, владельца крупного имения, депутата французского парламента. Жорж получил первоначальное образование в колледже, а затем окончил Бурбонский лицей в Париже. В 1829 году он принят в военную школу Сен-Сир, однако был вынужден вскоре покинуть ее, так как во время Июльской революции 1830 года находился в составе войск, защищавших Карла X. После изгнания короля и прихода новой власти Жорж решил уехать из Франции и искать счастья в другой стране. Его выбор пал на Россию, где Дантес имел родственников из знатного рода Мусиных-Пушкиных. Последние отнеслись к нему довольно холодно, как к бедному родственнику. Однако фортуна улыбнулась ему. В мастерской художника Брюллова Жоржа заметил сам император Николай Павлович, которому вначале понравилась красивая фигура молодого француза, а затем и его убеждения (Дантес оставался преданным сторонником Бурбонов). На военную службу Дантес попал по личному распоряжению монарха. Князь А. В. Трубецкой вспоминал, что «в 1834 году император Николай собрал однажды офицеров Кавалергардского полка и, подведя к ним за руку юношу, сказал: „Вот вам товарищ. Примите его в свою семью… Этот юноша считает за большую честь для себя служить в Кавалергардском полку; он постарается заслужить вашу любовь и, я уверен, оправдает вашу дружбу“. Это и был Дантес»[5]. Рекомендация императора обеспечила безвестному и небогатому французу весьма выгодное положение в придворном Петербурге. Его охотно принимали в своих домах влиятельные вельможи, он пользовался успехом в высшем свете. На службе поручик Дантес не проявлял большого усердия. По данным полкового архива, Дантес «оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером». Из полкового приказа от 19 ноября 1836 года явствует, что он «неоднократно подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе»[6]. За три года службы в полку поручик Дантес получил 44 взыскания! Тем не менее, его очень любили некоторые сослуживцы, ибо он имел беззаботный нрав и с радостью предавался различным весельям и кутежам. С 1834 года Дантес стал появляться в обществе с голландским посланником бароном Луи Геккерном, хитрым и искусным дипломатом, мастером всевозможных интриг, которого не очень любили в Петербурге. Геккерн не имел жены, у него никогда не было романов с женщинами, что казалось странным. Разница в возрасте между Дантесом и Геккерном была сравнительно небольшой (Луи Геккерн был 1792 года рождения). Поэтому многие были удивлены, когда в мае 1836 года Геккерн усыновил Дантеса. Последний отнюдь не был сиротой, а имел живого отца во Франции! Жорж Дантес принял имя, титул и герб барона Геккерна и стал наследником всего его имущества. Секрет этого усыновления объясняется гомосексуальной связью «отца» и «сына». Однополчанин и друг Дантеса князь А. В. Трубецкой впоследствии вспоминал о сослуживце: «За ним водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой, впрочем, мы узнали гораздо позднее. Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккерном или Геккерн жил с ним… В то время в высшем обществе было развито бугрство. Судя по тому, что Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль»[7]. Молодой, красивый, высокий и стройный Жорж Дантес имел огромный успех у дам высшего света. «Он был очень красив, и постоянный успех в дамском обществе избаловал его: он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, нахальнее, наглее»[8], — вспоминал А. В. Трубецкой. Такую обворожительную красавицу, как Натали Пушкина, Дантес не мог не заметить. В феврале 1836 года на балу у ди-Бутера, посланника Сицилии, все гости обратили внимание на неумеренные ухаживания «модного кавалергарда» за женой поэта. Прошло некоторое время и Наталья Николаевна всерьез увлеклась красивым французом. Обоим в 1836 году было по 24 года, они были молоды, беспечны, и пьянящая радость жизни отуманивала их мозг. «Мне с ним весело, он мне просто нравится», — сообщила Натали в разговоре с Вяземской. Дантес открыто ухаживал за ней на балах, приезжал к Пушкиным, и Александр Сергеевич, возвращаясь домой, порою заставал их вдвоем за беседой; они через горничную Лизу обменивались любовными записками. По мнению П. Е. Щеголева, «Наталья Николаевна была увлечена серьезнее, чем Дантес… доминировал в любовном поединке Дантес: его искали больше, чем искал он сам»[9]. «Он смутил ее», — говорил Пушкин своим друзьям. Жорж Шарль Дантес. Худ. Бенар. Литография с портрета неизвестного художника. 1830-е гг.

Жорж Шарль Дантес. Худ. Бенар. Литография с портрета неизвестного художника. 1830-е гг.

Портрет Н. Н. Пушкиной. Акварель А. П. Брюллова. 1831 г.

Портрет Н. Н. Пушкиной. Акварель А. П. Брюллова. 1831 г.

Современники отмечали, что Наталья Николаевна была «непроходимо глупа», «чрезвычайно красивая, но и чрезвычайно глупая», «набитая дура» и т. п. Прекрасно зная ревнивый и горячий характер мужа, она частенько дополнительно травмировала его, когда, возвращаясь с бала, начинала перечислять своих поклонников. Можно представить душевные муки Пушкина в последний год его жизни. Наталья Николаевна, которую он страстно любил, все более отдалялась от него. Он чувствовал, что теряет ее. Отношения Натальи Николаевны и Дантеса были на виду у всех, о них сплетничали, их обсуждали, над поэтом открыто и за глаза подсмеивались. 4 ноября 1836 года А. С. Пушкин получил по городской почте циничный пасквиль — патент на звание рогоносца в виде пародии на орденскую грамоту. Вот его содержание: «Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютером великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх». В тот же день несколько знакомых Пушкина передали ему полученные ими в двойных конвертах такие же дипломы на его имя. Авторы пасквиля намекали не только на отношения жены Пушкина с Дантесом, о чем знали практически все, но и на связь Николая I с Натальей Николаевной. По содержанию пасквиля Пушкин выбирался в коадъютеры, или помощники, к Д. Л. Нарышкину. Последний считался знаменитым рогоносцем, ибо его супруга Марья Антоновна была в долголетней связи с покойным императором Александром I. Этот скрытый намек на царя Пушкин понял сразу. Но кто же автор анонимного письма? Лицейский друг Пушкина М. Л. Яковлев, возглавлявший типографию императорской канцелярии и хорошо разбиравшийся в сортах бумаги, дал заключение, что «бумага иностранной выделки» и должна принадлежать какому-нибудь посольству. Опираясь на экспертизу М. Л. Яковлева, Пушкин сделал для себя вывод: оскорбительное письмо исходило из голландского посольства, а автор его — известный интриган и недруг Александра Сергеевича барон Луи Геккерн. Поэт умер с убежденностью в этом. Но, очевидно, вывод Пушкина был не совсем верен. Кроме Геккерна, подозрения падали на министра народного просвещения графа Уварова, жену министра иностранных дел графиню Нессельроде, князей Гагарина и Долгорукова. Двое последних являлись друзьями Луи Геккерна и, предполагают, были с ним в интимных отношениях. В Санкт-Петербурге репутация голландского посланника была незавидна, многие добропорядочные граждане избегали знакомства с ним. Барон Геккерн был окружен преимущественно молодыми аристократами, с которыми находился в отношениях «неестественной интимности». Среди них ему легко было найти физических исполнителей своих замыслов. В 1863 году в брошюре А. Аммосова «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина», которую автор писал со слов секунданта Пушкина К. К. Данзаса, уверенно утверждается, что автором пасквиля был князь Долгоруков, а писал он на бумаге князя Гагарина, у которого жил на квартире, и, очевидно, с его ведома. И Гагарин, и Долгоруков в 1863 году были еще живы и публично в печати категорически отвергли свое участие в написании пасквиля. Спустя 90 лет после смерти Пушкина, в 1927 году, судебный эксперт ленинградского уголовного розыска А. А. Сальков по инициативе П. Е. Щеголева произвел графическую экспертизу почерков автора двух сохранившихся экземпляров анонимного письма и подлинных писем всех подозреваемых лиц. Приводим вывод исследования: «…я, судебный эксперт, Алексей Андреевич Сальков, заключаю, что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об Александре Сергеевиче Пушкине в ноябре 1836 году написаны несомненно собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым». Вывод А. А. Салькова в дальнейшем подтвердили эксперты-криминалисты В. В. Томилин и М. Г. Любарский. Однако многие пушкиноведы, и в том числе П. Е. Щеголев, допускают, что Долгоруков являлся лишь физическим автором письма, замысел же его мог принадлежать Геккерну, с которым Долгоруков и Гагарин были в очень близких и, возможно, интимных отношениях.

* * *

Получив пасквиль, Пушкин немедленно (5 ноября) направил Дантесу письменный вызов на дуэль (вызывать на поединок царя было бы нелепо, а подозрение на Геккерна как автора пасквиля у Александра Сергеевича возникло позднее, после встречи с М. Л. Яковлевым). Своему секунданту Сологубу смертельно обиженный Пушкин дал наказ об условиях дуэли: «Чем кровавее, тем лучше». Вызов на дуэль вначале попал в руки Луи Геккерна, который, не скрыв от приемного сына самого факта вызова, не сообщил, однако, ему всего содержания резкого письма, а явился к Пушкину и попросил двухнедельной отсрочки для «сына» от поединка. Жуковский, Сологуб, Загряжская и другие друзья и родственники Пушкина приложили все силы для того, чтобы расстроить дуэль. Не хотели дуэли, естественно, и Геккерн с Дантесом. Они предприняли своеобразный ход: постарались уверить Александра Сергеевича, что посещения дома Пушкиных и записки Дантеса относились не к Наталье Николаевне, а к ее старшей сестре Екатерине Гончаровой, фрейлине царского двора, жившей в одной квартире с семьей поэта и действительно без памяти влюбленной в Жоржа Дантеса. Поверил ли в это Александр Сергеевич — неизвестно, но, под давлением своих друзей, вызов он взял обратно, не изменив, однако, своего отношения к отцу и сыну Геккернам. Обстановка в квартире Пушкиных на набережной Мойки перед свадьбой Екатерины Николаевны и Жоржа Дантеса была чрезвычайно сложной и драматичной. Семья и близкие раскололись на два враждебных лагеря. Екатерина была влюблена в Жоржа и не только защищала, но и боготворила его. Часть семейства Гончаровых были на стороне Екатерины и Жоржа. Наталья Николаевна испортила отношения со старшей сестрой, всячески отговаривая ее от брака. Ведь любимый ею человек становился мужем ее родной сестры. Между ними возникали ссоры. Екатерина упрекала младшую сестру в скрытой ревности: «Вся суть не в том, что ты не хочешь, ты боишься мне его уступить!» Пушкин ненавидел будущего мужа Екатерины, приготовления к свадьбе приводили его в неистовство. Временами у него возникали сильнейшие вспышки гнева. Жившая в квартире Пушкиных другая сестра Натальи Николаевны, Александра, девушка скромная, умная и одаренная, была целиком на стороне Александра Сергеевича и всячески поддерживала его. Она нежно заботилась о своих маленьких племянниках, помогала Пушкину материально. Уже после дуэли недруги Александра Сергеевича пустили сплетню, что Пушкин был с нею близок. Якобы Александра потеряла нательный крестик, который долго искали в квартире и затем случайно обнаружили в постели Александра Сергеевича. На самом деле физической близости между Пушкиным и Александрой Гончаровой никогда не существовало. Венчание Екатерины Николаевны и Жоржа Дантеса-Геккерна состоялось в Санкт-Петербурге 10 января 1837 года, Александр Сергеевич на нем не присутствовал, Наталья Николаевна по просьбе мужа уехала домой сразу после службы. После свадьбы молодые Геккерны (Жорж и Екатерина) жили в голландском посольстве; дом Пушкиных по настоянию Александра Сергеевича был для них закрыт. Вот настоящая драма! Лютые враги, отец и сын Геккерны, с одной стороны, и А. С. Пушкин, с другой, поневоле оказались близкими родственниками. На людях они церемонно кланялись, но родственных отношений не поддерживали. Однако в свете, на балах Жорж и жена Пушкина продолжали видеться, причем Дантес демонстративно восхищался Натальей Николаевной, не сводил с нее влюбленных глаз, находился постоянно рядом, в общем, играл на людях роль страстно влюбленного в нее человека. Но их свидания продолжились не только на балах, в свете, но и наедине. 25 января 1837 года Пушкин получил новое анонимное письмо. В нем сообщалось о только что состоявшемся тайном свидании Натали с Дантесом. Александр Сергеевич тотчас же показал письмо жене и решительно потребовал объяснений. Та призналась, что свидание с Жоржем действительно состоялось на квартире их общей знакомой Идалии Полетики в кавалергардских казармах. По версии Натали, встреча оказалась хитростью Дантеса, который якобы заманил ее на квартиру и пытался овладеть ею под угрозой самоубийства, но она твердо заявила, что «останется навек глуха к его мольбам». Известно, что во время свидания Дантес поднес пистолет к виску и заявил, что «застрелится, если Натали ему сейчас же не отдастся». После такого признания жены, Александр Сергеевич в ночь с 25 на 26 января написал предельно резкое письмо Геккерну-отцу, называя его «сводником» и сравнивая с «развратной старухой». Заключенный с Екатериной Николаевной брак Пушкин назвал «делом змеиной хитрости двух негодяев, связанных пороком». Пушкин наивно верил красавице-жене. Он вновь и вновь убеждал себя, что она, несмотря на пылавшую в ней страсть к Жоржу, невиновна и не смогла переступить грань дозволенного. А может быть не успела? Александр Сергеевич очевидно считал, что Геккерн намеренно подталкивал Дантеса ухаживать за Натали Пушкиной — самой обворожительной и яркой красавицей столицы. Весь город должен был видеть их роман. Нужно было показать, что фактический бисексуал Дантес — самый обычный мужчина-гетеросексуал; нужно было отвести подозрения высшего света, что Геккерн и Дантес находятся в гомосексуальной связи. После гневного и оскорбительного письма Пушкина дуэль стала неизбежной. Утром 26 января письмо было отправлено Геккернам, а уже вечером к Пушкину явился атташе французского посольства виконт Д’Аршиак с вызовом на поединок от Жоржа Дантеса. Пушкин принял вызов. По дуэльным обычаям, ввиду тяжести оскорбления, поединок должен был состояться «в кратчайший срок», и он действительно произошел уже на следующий день.* * *

Рассуждая о причинах последней дуэли Пушкина, необходимо также отметить одно обстоятельство, которое прежде тщательно обходили почти все авторы. Благодаря своей ранимости и высокой эмоциональности, А. С. Пушкин неумолимо шел к своей преждевременной кончине в результате дуэли. Александр Сергеевич был инициатором 15 дуэлей, из которых состоялись 4, а остальные закончились примирением сторон, преимущественно под влиянием друзей Пушкина. Поэт имел репутацию опытного и чрезвычайно опасного дуэлянта. Он отлично стрелял из пистолета и в течение всей жизни регулярно тренировался в стрельбе; для укрепления мышц руки постоянно носил тяжелую трость и применял специальные упражнения. Александр Сергеевич дрался на дуэли 4 раза! Причиной первой дуэли была острая эпиграмма юного Пушкина на его лицейского товарища Вильгельма Кюхельбекера. Во время поединка первым выстрелил Кюхельбекер и промахнулся настолько, что попал в фуражку Антона Дельвига, который, стоя в стороне, исполнял роль секунданта. Александр рассмеялся, отказался от своего выстрела и больше не ссорился с «Кюхлей», более того, они стали затем друзьями на всю жизнь. Вторая дуэль, вызванная ссорой за карточным столом, состоялась в 1821 году близ Кишинева. Пушкин стрелялся с офицером Зубовым, который также стрелял первым и промахнулся. Во время этой дуэли Пушкин проявил большую храбрость. Он принес на поединок черешню и, пока в него целились, выбирал спелые ягоды и выплевывал косточки. После неудачного выстрела противника Пушкин стрелять отказался. В 1822 году он дрался на дуэли с командиром 33-го егерского полка полковником С. Н. Старовым. Поединок с Дантесом был четвертым в жизни Пушкина. Но вспомним, что в ноябре 1836 года усилиями друзей была расстроена дуэль с тем же Дантесом, а незадолго до этого Пушкин посылал вызов за неловкую реплику в разговоре с Натальей Николаевной своему царскосельскому знакомому графу Сологубу. И ту дуэль также удалось расстроить. Везение не могло продолжаться бесконечно. Пушкин неумолимо приближался к своей гибели на одной из очередных дуэлей. Символично, что еще в ранней молодости гадалка, распознав взрывной характер Александра, предсказала ему гибель от руки белокурого человека. Важен вопрос о здоровье А. С. Пушкина перед поединком. Александр Сергеевич к моменту своего ранения на дуэли был в возрасте 37 лет, имел средний рост (около 167 см), правильное телосложение без признаков полноты. В детстве он болел простудными заболеваниями и имел легкие ушибы мягких тканей. В 1818 году в течение 6 недель Александр Пушкин перенес тяжелое инфекционное заболевание с длительной лихорадкой, которое лечащими врачами было названо «гнилой горячкой». В течение последующих двух лет появлялись рецидивы лихорадки, которые полностью прекратились после лечения хиной, что дает основание предполагать, что юный Пушкин переболел малярией[10]. А. С. Пушкин с 17-летнего возраста имел незначительно выраженное варикозное расширение подкожных вен нижних конечностей, подтвержденное документально медицинским заключением. Однако оперироваться он не хотел, да и показаний к операции не было ввиду скудности анатомических и функциональных изменений в нижних конечностях; в течение всей жизни Пушкин много и неутомимо ходил без жалоб на боли в ногах. Пушкин вел здоровый образ жизни. Помимо длительных пеших прогулок, он много ездил верхом, с успехом занимался фехтованием, плавал, для закаливания применял ванны со льдом. Можно заключить, что к моменту дуэли Пушкин был физически крепок и практически здоров.* * *

И вот пришел этот трагический день — среда, 27 января 1837 года (8 февраля по новому стилю). Несмотря на предстоящий смертельный поединок, Александр Сергеевич не изменил себе и провел утро за литературной работой. В последний раз он сидел за своим письменным столом и сосредоточенно писал, опуская гусиное перо в чернильницу с бронзовой статуэткой негра. Он изучал источники о Петре I, упорно работая над задуманной «Историей Петра Великого». Писательницу А. О. Ишимову он просил перевести для своего любимого детища — журнала «Современник» — две пьесы Барри Корнуолла: «…переведите их как умеете — уверяю вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл вашу Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!» Это было последнее письмо А. С. Пушкина. Сохранилась хронологическая запись друга Пушкина поэта В. А. Жуковского о последнем дне Александра Сергеевича перед дуэлью: «Встал весело в 8 часов — после чаю много писал — часу до 11-го. С 11 обед. — Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни — потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно. — Вошли в кабинет, запер дверь. — Через несколько минут послал за пистолетами. — По отъезде Данзаса начал одеваться; вымылся весь, все чистое; велел подать бекешь; вышел на лестницу, — возвратился, — велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извощика. — Это было ровно в 1 ч». Дуэль готовилась в тайне от семьи и друзей. О ней знал лишь очень узкий круг лиц. Пушкин, во-первых, опасался, что при разглашении тайны поединку могут помешать его близкие друзья, а он жаждал удовлетворения, и, во-вторых, дуэли в России были запрещены указом Петра I от 14 января 1702 года. По закону все участники поединка, включая секундантов и даже врачей, подлежали суровому наказанию. Пушкин вначале намеревался взять в секунданты иностранного подданного — служащего английского посольства Мегенса, но тот отказался, и уже в день дуэли, 27 января, Александр Сергеевич обратился к своему однокашнику по Лицею подполковнику Константину Карловичу Данзасу. Данзас был заслуженным офицером, отмеченным наградами, имевшим боевые ранения (он носил руку на перевязи после тяжелого ранения плеча в Турецкую кампанию). Пушкин справедливо полагал, что за участие в дуэли Данзас не будет наказан строго. Действительно, после дуэли по решению военно-судной комиссии Данзас после 2-месячного пребывания на гауптвахте был полностью реабилитирован. Поскольку мы затронули этот вопрос, уместно будет, забегая вперед, остановиться на наказаниях, примененных к другим участникам дуэли. Секундантом Дантеса был атташе французского посольства виконт Д’Аршиак. Сразу после дуэли он был срочно отправлен своим послом из России в Париж, якобы с депешей, и таким путем счастливо избежал ареста и суда. Поручик Дантес после дуэли был арестован, содержался в Петропавловской крепости и по решению военного суда «за вызов на дуэль и убийство на оной камер-юнкера Пушкина» был лишен чинов и разжалован в рядовые. Однако Николай I, как мог, смягчил приговор и выслал Геккерна-младшего из России, что было исполнено 19 марта 1837 года. Барон Геккерн-Дантес сделал во Франции неплохую карьеру, став в дальнейшем сенатором, мэром Сульца, кавалером ордена Почетного легиона. Он прожил очень долго, умерев в возрасте 83 лет. Однако воспоминания молодости и содеянное убийство всю жизнь не давали ему покоя. Одно лишь упоминание имени Пушкина вызывало на его лице судорогу. Старый зеленый мундир с красным воротником, правый рукав которого был изодран и хранил следы запекшейся крови, напоминал ему о трагическом происшествии молодости и невольно совершенном жутком злодеянии. «Убийца Пушкина» — так иногда называли во французской печати его, известного в стране человека, сенатора, и эти слова жгли, терзали его. Волею судьбы уже в немолодом возрасте на одной из улочек Парижа он случайно встретился с Натальей Николаевной Пушкиной-Ланской, вторично вышедшей замуж. Они сразу узнали друг друга и оба пришли в неописуемое замешательство, но быстро овладели собой и прошли мимо, не проронив ни слова. Не подлежит сомнению, что если бы Пушкин остался жив, его бы наказали суровее всех других участников поединка. Существует версия, что Александр Сергеевич втайне надеялся на то, что после дуэли, в случае благоприятного исхода, он будет вновь отправлен в ссылку в Михайловское, уедет туда вместе с женой и детьми, уединится и, избавившись от этого содома столичной жизни, полной праздной суеты, шума и ненавистных взглядов вельмож, целиком отдастся литературной работе. Дело на Александра Сергеевича Пушкина действительно завели, и в решении военно-судной комиссии сказано: «Преступный поступок камер-юнкера Пушкина, подлежащего равному с Геккерном наказанию… по случаю его смерти предать забвению»[11]. Есть еще один наказанный человек, хотя и не участвовавший в поединке, но возможно, самый главный виновник разыгравшейся драмы. Интриган Геккерн-отец после дуэли оказался в немилости у царя, узнавшего о содержании пасквиля и возмущенного тем, как может какой-то инородец бросать тень на великого монарха, имеющего право на любую женщину своей обширной империи. И вскоре голландский посланник был отозван из России. Следует заметить, что секундант Пушкина Данзас никогда не был другом Александра Сергеевича и даже внутренне был чужд ему Он не пытался ни расстроить поединок, как это сделали, к примеру, в ноябре 1836 года Жуковский и другие друзья поэта, ни смягчить его условия. Вместе с секундантом противника Д’Аршиаком он пунктуально занялся организацией дуэли a outrance, то есть до смертельного исхода. То, что Данзас не расстроил дуэль и не сохранил таким образом жизнь великому поэту России, ему не могли простить до последних своих дней товарищи по лицею. Ссыльный декабрист Иван Пущин негодовал: «Если бы я был на месте Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь…»* * *

Дуэль была намечена за чертой Санкт-Петербурга, на Черной речке, вблизи комендантской дачи. Пушкин перед дуэлью выпил лишь стакан лимонада, поджидая своего секунданта Данзаса за столиком у окна в кондитерской Вольфа и Беранже, расположенной на Невском проспекте. Данзас взял извозчика и с пистолетами заехал за Пушкиным. На санях они отправились к месту дуэли. На Дворцовой набережной им повстречался экипаж Натальи Николаевны. Данзас подумал, что дуэль может расстроиться, однако жена Пушкина была близорука, а Александр Сергеевич отвернулся и смотрел в другую сторону. Чтобы сократить расстояние, Данзас отдал распоряжение извозчику, не доезжая до Троицкого моста, свернуть на скованную льдом Неву и по зимней дороге ехать через Петропавловскую крепость. Александр Сергеевич пошутил: «Не в крепость ли ты везешь меня?» Данзас ответил, что через крепость на Черную речку самая близкая дорога. Неизвестно, каким путем ехали Дантес со своим секундантом Д’Аршиаком, но к комендантской даче все участники дуэли подъехали в одно время. Секунданты вышли из саней и отправились вперед для осмотра местности. Площадку для дуэли они выбрали в полутораста саженях от комендантской дачи, в небольшой березовой роще, которая частично сохранилась до сегодняшних дней. Погода в тот день была ясная, морозная (-15 °C), дул довольно сильный ветер. Солнце клонилось к закату, красными, кровавыми красками обагряя притихшую, нетронутую снежную целину. А снега в ту зиму выпало так много, что секунданты утопали по колено в нем, вытаптывая тропинку для дуэлянтов. Глубокий снег не позволил отмерить широкие шаги, и это усугубило условия поединка, уменьшив расстояние между противниками. Закутавшись в медвежью шубу, Александр Сергеевич сидел на снегу и отрешенно взирал на приготовления. Что было в его душе, одному богу известно. Временами он обнаруживал нетерпение, обращаясь к своему секунданту: «Все ли, наконец, кончено?» Его соперник поручик Дантес, высокий, атлетически сложенный мужчина, прекрасный стрелок, был внешне спокоен. Психологическое состояние противников было разным: Пушкин нервничал, торопился со всем скорее покончить, Дантес был собраннее, хладнокровнее. Черная речка. Место дуэли А. С. Пушкина. Современная фотография.

Черная речка. Место дуэли А. С. Пушкина. Современная фотография.

Условия поединка носили суровый, беспощадный характер: «1. Противники становятся на расстоянии 20 шагов друг от друга и 5 шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется 10 шагам. 2. Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять. 3. Сверх того, принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того чтобы выстреливший первым, огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии. 4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, в случае безрезультатности, поединок возобновляется как бы в первый раз: противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила…» Таким образом, исходя из условий дуэли, только смерть или тяжелое ранение одного из противников прекращали поединок. Использовались гладкоствольные, крупнокалиберные дуэльные пистолеты системы Лепажа, с круглой свинцовой пулей диаметром 1,2 см и массой 17,6 грамма. Сохранились и экспонируются в музеях[12] запасная пуля, взятая из жилетного кармана раненого Пушкина, и пистолеты, на которых стрелялись Пушкин с Дантесом. Это оружие характеризовалось кучным, точным боем, и с расстояния 10 шагов (около 6,5 м) таким отличным стрелкам, как Пушкин и Дантес, промахнуться было практически невозможно. Большое значение имел выбор тактики ведения боя, в частности, учитывая характер оружия, небольшое расстояние между дуэлянтами и превосходную стрелковую подготовку обоих, явное преимущество получал противник, выстреливший первым. Дантесу, вероятно, была известна манера ведения боя Пушкиным, который в предыдущих дуэлях никогда не стрелял первым.

…Шел 5-й час вечера. Секунданты шинелями обозначили барьеры, зарядили пистолеты и отвели противников на исходные позиции. Там им было вручено оружие. Смертельная встреча двух непримиримых противников началась. По сигналу Данзаса, который прочертил шляпой, зажатой в руке, полукруг в воздухе, соперники начали сближаться. Пушкин стремительно вышел к барьеру и, несколько повернувшись туловищем, начал целиться в сердце Дантеса. Однако попасть в движущуюся мишень сложнее, и, очевидно, Пушкин ждал окончания подхода соперника к барьеру, чтобы затем сразу сделать выстрел. Хладнокровный Дантес неожиданно выстрелил с ходу, не дойдя одного шага до барьера, то есть с расстояния 11 шагов (около 7 метров). Целиться в стоявшего на месте Пушкина ему было удобно. К тому же, Александр Сергеевич еще не закончил классический полуоборот, принятый при дуэлях с целью уменьшения площади прицела для противника, его рука с пистолетом была вытянутавперед, и поэтому правый бок и низ живота были совершенно не защищены. Подобная позиция тела Пушкина обусловила своеобразный ход раневого канала, который будет рассмотрен ниже. Яркая вспышка огня ослепила поэта. Пушкин почувствовал сильный удар в бок и ощущение чего-то горячо стрельнувшего в поясницу. Ноги у него подкосились, и он упал на левый бок лицом в снег, лишь секундально, на короткое мгновение, потеряв сознание и быстро придя в себя. Многоголосое гулкое эхо выстрела, внезапно нарушившего пронзительную тишину укутанного снегом, дремавшего зимнего леса, звучало в ушах.

Последняя дуэль Пушкина. Худ. А. А. Наумов. 1884 г.

Последняя дуэль Пушкина. Худ. А. А. Наумов. 1884 г.

Секунданты бросились к нему, но, когда Дантес намеревался сделать то же самое, Пушкин крикнул по-французски: «Подождите, у меня еще достаточно силы, чтобы сделать свой выстрел!» Дантес остановился у барьера и принял классическую защитную позу дуэлянта: корпус вполоборота, прикрытие груди и области сердца правой рукой с зажатым в ней массивным дуэльным пистолетом. Это спасло ему жизнь. Раненый Пушкин нашел в себе силы приподняться, сесть и потребовал заменить пистолет, так как при падении дуло забилось снегом. Опершись левой рукой, он, страдая и превозмогая физическую боль, долго прицеливался, бледный, вероятно, с затуманенным взором. Ярко-красное пятно медленно расплывалось по его одежде, кровь просачивалась сквозь ткань и алой тонкой струйкой стекала на снег. Пушкин спустил курок и, увидев падающего Дантеса, воскликнул: «Браво!» — и вновь потерял сознание, сейчас уже на несколько минут, упав на шинель, обозначавшую барьер. Пуля, летевшая от сидящего Пушкина к высокорослому, стоявшему правым боком вперед, Дантесу, по траектории снизу вверх, должна была попасть французу в область левой доли печени или сердце, однако пронзила ему правую руку, которой тот прикрывал грудь, причинив сквозное пулевое ранение средней трети правого предплечья, изменила направление и, вызвав лишь контузию верхней части передней брюшной стенки, ушла в воздух. Рана Дантеса, таким образом, оказалась нетяжелой, без повреждения костей и крупных кровеносных сосудов, и в дальнейшем быстро зажила. Нельзя не упомянуть и о том, что в донесениях о дуэли ряда иностранных послов, в частности, германского посланника Либермана и саксонского — Карла Лютцероде, утверждается, что пуля, прострелив руку, попала затем в металлическую пуговицу кавалергардского мундира Дантеса[13]. Так ли это было на самом деле, нам судить трудно, но прислушаться к мнению современников поэта мы должны. В связи с вышеизложенным, зная непорядочность Геккернов, можно ли допустить, что вместо пуговицы был какой-то иной, защищающий тело, предмет? По кодексу дуэльных поединков, стреляющиеся на пистолетах не имели права надевать крахмальное белье, верхнее платье их не должно было состоять из плотных тканей, полагалось снимать с себя медали, медальоны, пояса, помочи, вынуть из карманов кошельки, ключи, бумажники и вообще все, что могло задержать пулю. Свой вопрос оставим открытым. Для нас, потомков, сохранилось официальное донесение о дуэли А. С. Пушкина: «№ 117. Полициею узнано, что вчера в 5 часу пополудни, за чертою города позади комендантской дачи, происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком Кавалергардского ее величества полка Геккерном, первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха, а последний в правую руку навылет и получил контузию в брюхо. Г-н Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством г-м лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни. О чем вашему превосходительству имею честь донесть. 28 генваря 1837-го года. Старший врач полиции Иоделич». Этот исторический документ о великом национальном поэте — гордости россиян — был случайно найден между донесениями о локусах супругов кошкой и об отравлении содержательницы публичного дома.

Дуэль. Худ. А. А. Наумов. 1885 г.

Дуэль. Худ. А. А. Наумов. 1885 г.

* * *

А. С. Пушкин получил ранение незадолго до 17 часов 27 января, после чего он жил еще около 46 часов. Для Александра Сергеевича это были мучительные часы тяжелых физических и душевных страданий. Но он вел себя очень мужественно. Несмотря на сильные боли, он старался подавить в себе стоны, не кричать, чтобы не беспокоить супругу, родных, друзей. Сразу вспоминается Безруков-«Пушкин», от дикого крика которого при съемках фильма дрожали стены и вибрировали барабанные перепонки кинооператора. Пушкин жалел и защищал жену, беспокоился за судьбу Данзаса и просил лейб-медика Арендта заступиться за своего секунданта перед царем; благородно отнесся даже к врагу — Дантесу, убеждая друзей не мстить ему. Проследим поэтапно за клиническим течением болезни и оказываемой помощью. На месте дуэли из раны Пушкина изобильно лилась кровь, пропитавшая его одежду, шинель под ним и окрасившая снег. Секунданты пассивно наблюдали за раненым, отмечая бледность лица, кистей рук, «расширенный взгляд» (расширение зрачков). Через несколько минут раненый сам пришел в сознание. Врача на дуэль не приглашали, первая помощь поэту не была оказана, перевязка не сделана. Это серьезная ошибка секунданта. На допросе в военно-судной комиссии Данзас признался, что был приглашен в секунданты за несколько часов до дуэли и из-за недостатка времени не имел возможности подумать о первой помощи для Пушкина[14]. Сам же Александр Сергеевич, охваченный желанием отомстить обидчику, о себе не заботился. Придя в сознание, передвигаться самостоятельно он не мог (шок, массивная кровопотеря). Носилок и щита не было. Больного с поврежденным тазом вначале волоком «тащили» к саням(!), затем уложили на шинель и понесли. Однако это оказалось им не под силу. Вместе с извозчиками секунданты разобрали забор из жердей и подогнали сани. На всем пути от места дуэли до саней на снегу остался кровавый след. Раненого поэта посадили в сани и повезли по тряской, ухабистой дороге. Подобная транспортировка усугубляла проявления шока. Лишь через полверсты повстречали карету, подготовленную для Дантеса, и, не сказав Пушкину о ее предназначении, перенесли в нее раненого. Опять недопустимая небрежность Данзаса: для соперника карета была приготовлена, а о великом российском поэте не подумали. Несомненно, на дуэли и в ближайшие часы после нее у Александра Сергеевича была массивная кровопотеря (как наружная, так и внутренняя). Объем ее, по расчетам Ш. И. Удермана[15], с которым согласен Б. В. Петровский[16], составил около 2000 мл, или 40 % объема циркулирующей крови (ОЦК). Определить степень анемии, осуществить переливание крови и, даже элементарную сегодня, внутривенную инфузию растворов при тогдашнем уровне развития медицинской науки было невозможно, ибо эти методы к 1837 году еще не были разработаны. Поэтапная кровопотеря в 40 % ОЦК сегодня не считается смертельной. Но в наши дни кровопотеря восполняется, полностью или частично, гемотрансфузией. Невозможно представить степень анемии у Пушкина, которому не перелили ни грамма крови! Несомненно, кровопотеря резко снизила адаптационно-приспособительные реакции организма и значительно ускорила летальный исход от развившихся в дальнейшем септических осложнений огнестрельной раны. Истекавшего кровью, находившегося в состоянии тяжелого шока, получившего сильное охлаждение тела Александра Сергеевича Пушкина в течение часа везли в полусидячем положении 7,5 верст от места дуэли на Черной речке до его квартиры на набережной Мойки. Он сильно страдал от болей в области таза, жаловался на тошноту. Временами раненый терял сознание, и карету приходилось останавливать. Таких остановок в пути было несколько. Очевидно, в эти минуты падало артериальное давление. Врачебную помощь в пути оказать было невозможно. Уже в темноте, в 18 часов, смертельно раненного поэта привезли домой. Это была очередная ошибка Данзаса. Человека, находившегося временами в полубессознательном состоянии и, возможно, просившего доставить его домой, тем не менее нужно было госпитализировать. Камердинер Никита на руках перенес раненого в его кабинет на первом этаже. Здесь ему помогли переодеться в чистое и уложили на диван. Б. В. Петровский[17] справедливо отмечает, что кровать была бы гораздо удобнее для лечения. Данзасу, доставившему раненого не в лечебное учреждение, пришлось в поисках хирурга метаться по вечернему Санкт-Петербургу. Он посетил уже 3 квартиры, не застав хозяев дома, и случайно на улице встретил В. Б. Шольца, который был не хирургом, а акушером. Тот согласился осмотреть раненого и вскоре приехал вместе с хирургом — главным врачом придворного конюшенного госпиталя К. К. Задлером, который к тому времени уже перевязал рану Дантеса. И вновь парадокс: легко раненному сопернику Пушкина помощь была оказана значительно раньше, чем находившемуся в тяжелом состоянии поэту. Перевязку раны у Пушкина приехавшие врачи произвели около 19 часов. При этом Задлер уезжал за инструментами и, вернувшись, вероятно, зондировал рану неглубоко от кожи (документальных доказательств зондирования нет). В 19 часов состояние раненого было тяжелым. Он был возбужден, жаловался на жажду (признак продолжающегося кровотечения), тошноту. Боль в ране умеренная. Кожные покровы бледные, пульс частый, слабого наполнения, конечности холодные. Повязка быстро пропитывалась кровью. В 19 часов приехали хирург с мировым именем — лейб-медик Н. Ф. Арендт, имевший опыт лечения раненых в 30 боевых сражениях, и домашний доктор Пушкиных профессор И. Т. Спасский. В дальнейшем в лечении раненого принимали участие многие врачи (X. X. Саломон, И. В. Буяльский, Е. И. Андреевский, В. И. Даль), однако негласно руководил именно Н. Ф. Арендт как наиболее авторитетный среди них. К лечению Пушкина были привлечены лучшие специалисты Санкт-Петербурга, большинство из них были докторами медицины, профессорами с большим практическим опытом. В то же время большое число врачей и ухаживающих затрудняло лечение. Были колебания и сомнения в назначении конкретных лечебных средств. В первый вечер в действиях докторов проявлялась некоторая растерянность. Скорбный лист (история болезни) так и не был заведен, назначения врачей и дозы лекарств нигде не фиксировались. Возможно, наш суд очень строг, но ведь речь идет о гении русского народа, и его смертельная болезнь требует именно такого подхода. Н. Ф. Арендт, осмотрев рану, не стал скрывать от Пушкина, что она смертельна. Об этом чуть раньше сообщил Александру Сергеевичу и Шольц. Их действия, с точки зрения существовавших тогда порядков, вполне законные, не противоречащие и нынешнему законодательству, не были одобрены ни подавляющим большинством врачей-современников, ни всеми последующими поколениями русских врачей, ибо противоречат веками выработанному принципу гуманности: не сообщать неизлечимому больному правду. Не случайно А. С. Пушкин, очень чувствительный, ранимый человек, услышав о неминуемой смерти, в свои неполные два дня испытывал мучительную тоску и был крайне подавлен, неоднократно спрашивая у дежуривших: «Скоро ли конец?» Что касается распоряжений, которые бы радикально изменили тяжелое материальное положение его семьи (долг в 139 тыс. рублей), то Пушкин был просто не в состоянии их сделать. Император Николай Павлович, значительно помогший материально семье поэта после его смерти, сделал бы это независимо от того, знал ли бы Пушкин о своем близком конце или нет. Арендт выбрал консервативную тактику ведения больного, которая была одобрена известными хирургами X. X. Саломоном, И. В. Буяльским и всеми без исключения врачами, принимавшими участие в лечении. Для уровня развития медицины того времени это решение было вполне естественным. В 30-х годах XIX века раненных в живот не оперировали. Науке еще не были известны асептика и антисептика, наркоз, лучи Рентгена, антибиотики и многое другое. Тактика лечения А. С. Пушкина и большинство врачебных назначений были сурово осуждены В. А. Шаак[18], С. С. Юдиным[19], серьезные замечания сделаны некоторыми другими хирургами[20]. Это несправедливо, потому что такое примитивное лечение соответствовало состоянию медицины того времени. В первый вечер после ранения и в ночь на 28 января все лечение заключалось в холодном питье и в прикладывании примочек со льдом к животу. Этими простейшими средствами доктора пытались уменьшить кровотечение. Состояние больного оставалось тяжелым. Сознание было преимущественно ясное, но возникали кратковременные периоды «забытья», беспамятства. Охотно пил холодную воду. Жалобы на жажду, тошноту, постепенно усиливающуюся боль в животе. Кожные покровы оставались бледными, но пульс стал реже, чем в первые часы после ранения. Постепенно повязка перестала промокать кровью. В начале ночи утвердились во мнении, что кровотечение прекратилось. Напряжение врачей и ухаживающих несколько ослабло. Наступила глубокая ночь. Александр Сергеевич никак не мог уснуть, но лежал тихо. Уже зная свою судьбу, он решил свести счеты с жизнью, чтобы не мучиться больше самому и не беспокоить напрасно других. В 3 часа ночи Александр Сергеевич тихо подозвал находящегося в кабинете и бодрствовавшего слугу и велел подать один из ящиков письменного стола, где лежали пистолеты. Слуга не решился ослушаться, но тотчас по исполнении просьбы разбудил Данзаса, дремавшего у окна в вольтеровском кресле. Данзас подскочил к Александру Сергеевичу и решительно отобрал пистолеты, которые Пушкин уже успел спрятать под одеяло. Возникают вопросы: где в этот момент был оставшийся дежурить на ночь Спасский, почему Данзас заснул и вообще как раненый, едва не покончивший с собой, оказался без присмотра? В течение всей ночи постепенно нарастали боли в животе, началось его вздутие. Уснуть больной так и не смог, временами он стонал и тихо, стараясь сдерживать себя, вскрикивал от боли. Дежуривший у Пушкина Спасский был расстроен и угнетен до чрезвычайности. Он настолько растерялся, что не решился назначить больному опий, хотя являлся автором крупных научных работ по изучению этого препарата, хорошо знал его действие. В 5 часов утра 28 января боль в животе усилилась настолько, что терпеть ее было уже невмоготу Послали за Арендтом, который очень быстро приехал и при осмотре больного нашел явные признаки перитонита. Арендт назначил, как было принято в то время при этом заболевании[21], «промывательное», чтобы «облегчить и опростать кишки». Но врачи не предполагали, что раненый имеет огнестрельные переломы подвздошной и крестцовой костей. Поворот на бок для выполнения клизмы вызвал, вполне естественно, некоторое смещение костных отломков, а введенная через трубку жидкость наполняла и расширяла прямую кишку, увеличивая давление в малом тазе и раздражая поврежденные и воспаленные ткани. После клизмы состояние ухудшилось, интенсивность боли возросла «до высочайшей степени». Лицо изменилось, взор сделался «дик», глаза готовы были выскочить из орбит, тело покрылось холодным потом. Пушкин с трудом сдерживался, чтобы не закричать, и только испускал стоны. Он был так раздражен, что после клизмы в течение всего утра отказывался от любых предлагаемых лечебных пособий. Александр Сергеевич чувствовал себя настолько плохо, что решил попрощаться со всеми. Он попросил к себе жену, детей и свояченицу Александру Николаевну. Наталья Николаевна с воплем горести бросилась к страдающему мужу. На глазах у присутствующих появились слезы. Малышек полусонных, в одеялах, приносили к нему. Александр Сергеевич не мог говорить и прощался только взглядом и движением руки. Он молча по одному благословлял детей и движением руки отсылал от себя. Затем он также поочередно стал прощаться с друзьями — Жуковским, Тургеневым, Вяземским, Карамзиной, Виельгорским. Выглядел Александр Сергеевич очень плохо. Кожа была бледна «как полотно», руки холодные, пульс едва прощупывался. Говорил он редко, едва слышно. «Смерть идет», — тихо, с особым выражением сказал он Спасскому. Днем 28 января весть о ранении горячо любимого народом поэта быстро разнеслась по столице. С раннего утра встревоженные горестною вестью люди начали стекаться на набережную Мойки, к дому поэта. Передняя и зала в квартире в течение всей болезни Александра Сергеевича постоянно были заполнены знакомыми Пушкину и совершенно незнакомыми людьми. Они были искренне взволнованы ранением поэта и беспрестанно спрашивали у докторов и ухаживающих о ходе болезни. Несмотря на мороз и сильный пронизывающий ветер, густая масса людей загораживала на большом расстоянии все пространство на улице перед домом Пушкина, к крыльцу было невозможно протиснуться. Особенно много было молодежи и студентов. Друзья Пушкина даже были вынуждены обратиться в Преображенский полк, и у крыльца для установления порядка поставили часовых. Какой-то старичок говорил с удивлением: «Господи, боже мой! Я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было!» В вестибюле стали вывешивать сочиненные Жуковским бюллетени о состоянии здоровья поэта. Пушкин беспрестанно спрашивал, кто из друзей и знакомых у него в доме. Но впустить всех знакомых в кабинет, где умирал поэт, было просто невозможно. Приглашали, конечно, самых близких, но и их было много. Днем 28 января состояние раненого оставалось тяжелым. Сохранялись брюшные боли и вздутие живота. После приема экстракта белены и каломеля (ртутного слабительного) облегчения не наступило. Наконец около 12 часов по назначению Арендта дали в качестве обезболивающего капли с опием, после чего Александру Сергеевичу сразу стало лучше. Интенсивность боли значительно уменьшилась — и это было главным в улучшении состояния безнадежного больного. Раненый стал более активным, повеселел. Согрелись руки. Пульс оставался частым, слабого наполнения. Через некоторое время отошли газы и отмечено самостоятельное свободное мочеиспускание. Около 14 часов появился в доме потрясенный случившимся В. И. Даль, который приехал в Санкт-Петербург по делам службы из Оренбурга и только что узнал о ранении Пушкина. Даль и Пушкин сблизились и подружились в 1833 году, когда Александр Сергеевич приезжал в Оренбург для сбора материалов об Емельяне Пугачеве. Даль, служивший чиновником по особым поручениям у оренбургского губернатора, помогал Пушкину в сборе материалов и сопровождал его в поездке по историческим пугачевским местам. Александр Сергеевич подал Далю руку и откровенно сказал: «Плохо, брат». Владимир Иванович — интересный, участливый собеседник, всегда готовый помочь, имевший к тому же медицинское образование и навыки ухода за больными, оказался человеком очень нужным для Пушкина в эти отмерянные судьбой оставшиеся сутки жизни. И в течение всех этих суток, до последнего вздоха поэта, Владимир Иванович, несмотря на крайнюю усталость, уже не отходил от изголовья умирающего. А. С. Пушкин очень обрадовался Далю, к тому же приход последнего и уменьшение боли от приема опия совпали по времени. Александр Сергеевич отвлекся от грустных дум, слегка повеселел, разговаривая с Владимиром Ивановичем. Правда, из-за одышки и слабости говорить ему было трудно, он произносил слова отрывисто, с расстановкой. Александр Сергеевич охотно стал выполнять назначения докторов. На живот вместо холодных компрессов стали класть «мягчительные» припарки, и Пушкин помогал ухаживающим накладывать и снимать их. Внутрь он принимал лавровишневую воду и каломель, однократно дали касторовое масло, продолжали применение опия. Больного мучила жажда, и он часто просил холодную воду, которую ему подносили чайными ложечками. Александр Сергеевич был не привередливым больным, он никого не упрекал, не жаловался, благодарил ухаживающих за каждый пустяк. «Вот и хорошо… и прекрасно…», — часто приговаривал он, когда давали воды, кусочки льда, поправляли постель, подушку. К 18 часам 28 января отмечено новое ухудшение состояния. Появилась лихорадка. Пульс достигал 120 ударов в минуту, был полным и твердым (напряженным). Боли в животе стали «ощутительнее». Живот вновь вздуло. Для борьбы с развившимся «воспалением» (перитонитом) Даль и Спасский (с согласия и одобрения Арендта) поставили на живот 25 пиявок. Пушкин помогал докторам, рукой сам ловил и припускал себе пиявки. После применения пиявок жар уменьшился. «Кожа показывала небольшую испарину». Пульс стал реже и мягче. Живот «опал». В. И. Даль позднее вспоминал: «Это была минута надежды. Я ухватился, как утопленник, за соломинку… и обманул было и себя, и других — но ненадолго»[22]. От применения пиявок больной потерял, по расчетам Ш. И. Удермана[23], еще около 0,5 л крови и, таким образом, общая кровопотеря с момента ранения достигла 2,5 л (50 % от всего объема циркулирующей в организме крови). Несомненно, что ко времени назначения пиявок уже возникла тяжелейшая анемия, действенных средств лечения которой (переливание крови, препараты железа и т. д.) в те годы еще не знали. Местное кровопускание в XIX веке допускалось для лечения воспаления брюшины (перитонита)[24]. Однако назначение пиявок Пушкину (да еще в таком количестве), без учета его кровопотери и развившегося малокровия, было шаблонным, необдуманным актом, приблизившим летальный исход. Улучшение было мимолетным, вскоре Александру Сергеевичу стало еще хуже, чем до применения пиявок. Г. И. Родзевич[25] и Ш. И. Удерман[26] уверены, что назначение пиявок — серьезная, «роковая» ошибка докторов, лечивших Пушкина. В ночь с 28 на 29 января состояние раненого крайне тяжелое. В сознании. Его беспокоят резкая слабость и жажда. Боли в животе сохраняются, но стали поменьше. Временами раненый засыпает, но ненадолго. Просыпаясь, просит пить, но пьет только по нескольку глотков. Иногда очень тихо, стараясь сдерживать себя, постанывает. Даль уговаривал его: «Не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче». Пушкин возражал: «Нет, не надо, жена услышит». Изменилось лицо, черты его заострились («лицо Гиппократа», типичное для больных перитонитом). Появился мучительный оскал зубов, губы судорожно подергивались даже при кратковременном забытье. Возникли признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Дыхание стало частым, отрывистым, воздуха не хватало (одышка). Пульс был едва заметен. У поэта появилось мучительное чувство тоски. «Скоро ли это кончится? Ах, какая тоска! Сердце изнывает!» — жаловался он Владимиру Ивановичу. Тактика лечения оставалась неизменной. Больному давали лавровишневую воду, каломель и опий. Утром 29 января состояние стало критическим, предагональным. «Общее изнеможение взяло верх». Пришедший рано утром на квартиру доктор Спасский поразился резкому ухудшению состояния больного и отметил, что «Пушкин истаевал». Консилиум врачей в составе Арендта, Спасского, Андреевского и Даля единогласно сошелся во мнении, что скоро начнется агония. Арендт заявил, что Пушкин проживет не больше двух часов. Александр Сергеевич большую часть времени своего последнего дня был в сознании. Он жаловался на резкую слабость, жажду, головокружение, одышку. Временами сознание «путалось», и пациент переставал узнавать неотлучно находящегося у изголовья Даля, возникали зрительные галлюцинации. Александр Сергеевич признался, что ему вдруг пригрезилось, как они вместе с Далем, взявшись за руки, лезут вверх по книгам и полкам — все выше, выше и выше! Пульс у больного падал с часу на час, стал едва заметен, а к полудню совсем исчез. Руки остыли и стали совсем холодными. Дышать было трудно. Частые, отрывистые дыхательные движения прерывались паузами (дыхание Чейн-Стокса). Передняя и зала были переполнены. Бледные и тревожные лица людей выдавали сильное волнение. «Больной находится в весьма опасном положении», — написал Жуковский для посетителей. Этот бюллетень оказался последним. Наиболее близкие друзья поэта — В. А. Жуковский, П. А. Вяземский со своей женой, А. И. Тургенев, М. Ю. Виельгорский — собрались у смертного одра. От умирающего не отходили доктора Е. И. Андреевский, В. И. Даль и И. Т. Спасский. Несколько раз Александр Сергеевич звал Наталью Николаевну, но говорить много не мог, отсылал ее от себя. Как сомнамбула, ходила божественной красоты молодая женщина, любимица высшего света, по комнатам, чувствуя свою безмерную вину перед этим необъятной души человеком, которого она по своему легкомыслию и беспечности подвергла таким жестоким физическим и духовным истязаниям, но который не только простил ее, но и свято поверил ей и сейчас умирал с этой безумной верой в женскую чистоту и невинность. «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском», — говорил Александр Сергеевич еще в первый вечер после смертельного ранения. Около 14 часов Александру Сергеевичу захотелось морошки. Он с нетерпением ждал, когда ее принесут, и попросил жену покормить его из своих рук. Он съел 2–3 ягодки и с наслаждением выпил несколько ложечек сока, подаваемых женой, говоря: «Ах, как это хорошо!» Наталья Гончарова у смертного одра поэта. Неизвестный художник.

Наталья Гончарова у смертного одра поэта. Неизвестный художник.

Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья умирающего мужа и приникла лицом к нему, а он гладил ее ласково по голове и тихо, едва слышно, шептал слова любви и утешения. Безмятежное спокойствие разлилось по его лицу. Наталья Николаевна вышла из кабинета, вся искрящаяся надеждой, и сказала, обращаясь к окружающим: «Вот вы увидите, что он будет жив». Но через некоторое время, в отсутствие ее, началась агония. Пушкин потухающим взором обвел шкафы своей библиотеки и, имея в виду своих самых лучших и верных друзей — книги, прошептал: «Прощайте, прощайте». Спасский и Даль исполнили последнюю просьбу умирающего, чуть повернув его на бок и слегка приподняв. Александр Сергеевич вдруг широко открыл глаза, лицо его прояснилось. Последними словами поэта были: «Жизнь кончена… Тяжело дышать, давит…». Отрывистое частое дыхание сменилось на медленное, тихое, протяжное, и вот уже слабый, едва заметный, последний вздох. Дыхание остановилось. Пламенное сердце, отстучав лишь 37 лет, прекратило горячее биение в груди поэта. В 14 часов 45 минут 29 января 1837 года (10 февраля по новому стилю) зафиксирована смерть. Закрыл глаза умершему доктор Е. И. Андреевский.

* * *

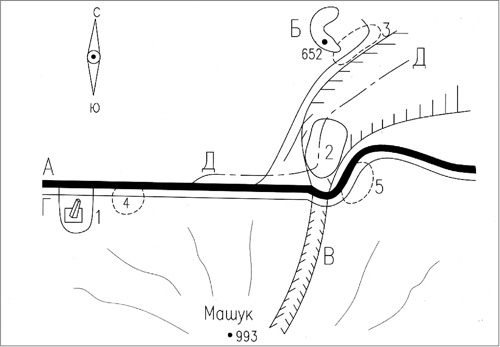

Вскрытие было проведено в передней квартиры поэта, очевидно, Спасским, который один из докторов имел опыт судебно-медицинской экспертизы. Производилось оно в соответствии с Указом военной коллегии от 1779 года об обязательном вскрытии трупов умерших насильственной смертью. Спешка, плохое освещение, неполный объем вскрытия и, главное, неоформленный письменный протокол — эти вопиющие недостатки аутопсии стали затем причиной различных толкований хода раневого канала, наличия и степени поражения некоторых органов и, наконец, причины смерти. Результаты вскрытия по памяти почти через 24 года обнародовал участвовавший в нем Даль. Подчеркнем, что опубликованные Далем материалы — не есть официальный протокол вскрытия. В ту пору уже существовали строгие требования к форме протокола, который состоял из введения, описательной части и мнения[27]. Материалы В. И. Даля — это вольное изложение автором того, что он видел на аутопсии. Приводим полностью содержание его записки, опубликованной в 1860 году в № 49 «Московской медицинской газеты»: «Вскрытие тела А. С. Пушкина. По вскрытии брюшной полости все кишки оказались сильно воспаленными; в одном только месте, величиною с грош, тонкие кишки были поражены гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей. В брюшной полости нашлось не менее фунта черной, запекшейся крови, вероятно, из перебитой бедренной вены. По окружности большого таза, с правой стороны, найдено было множество небольших осколков кости, а, наконец, и нижняя часть крестцовой кости была раздроблена. По направлению пули надобно заключать, что убитый стоял боком, вполоборота и направление выстрела было несколько сверху вниз. Пуля пробила общие покровы живота в двух дюймах от верхней, передней оконечности чресельной или подвздошной кости (ossis iliaci dextri) правой стороны, потом шла, скользя по окружности большого таза, сверху вниз, и, встретив сопротивление в крестцовой кости, раздробила ее и засела где-нибудь поблизости. Время и обстоятельства не позволили продолжать подробнейших розысканий. Относительно причины смерти надобно заметить, что здесь воспаление кишок не достигло еще высшей степени: не было ни сывороточных или конечных излияний, ни прирощений, а и того менее общей гангрены. Вероятно, кроме воспаления кишок, существовало и воспалительное поражение больших вен, начиная от перебитой бедренной; а, наконец, и сильное поражение оконечностей становой жилы (caudae equinae) при раздроблении крестцовой кости»[28]. Пулю на вскрытии не нашли, что лишний раз характеризует его качество. Ничего Даль не пишет о состоянии легких, сердца, селезенки и других отдаленных от раны внутренних органов; не ясно, производился ли их осмотр. Вероятнее всего, аутопсия была поверхностной и неполной — вскрывалась только брюшная полость. К казусам следует отнести и утверждение Даля, что кровотечение наблюдалось «вероятно, из перебитой бедренной вены». Но, во-первых, бедренная вена не проходит в зоне раневого канала, и, во-вторых, почему Даль пишет «вероятно», ведь ранение такой крупной вены, как бедренная, должны были обязательно заметить на вскрытии, тем более, если рассмотрели гангрену кишки «величиной с грош». Ш. И. Удерман[29] предполагает, что вывод Даля о повреждении бедренной вены — поздний домысел его, ибо к Владимиру Ивановичу через какое-то время после смерти поэта попал «дуэльный» сюртук Пушкина, в котором была дырочка от пули напротив правого паха. Отсюда последовал вывод, что ранен крупный сосуд в паху. Однако в момент выстрела Дантеса у Пушкина была поднята правая рука с пистолетом и, естественно, поднялась и правая половина сюртука. Сама же рана была значительно выше паховой складки, и бедренная вена никак не могла быть повреждена. Изучая хирургическую литературу XIX века, мы обнаружили, что наружная подвздошная артерия и одноименная вена многими авторами назывались бедренной артерией и веной. До 1895 года, когда была принята Базельская анатомическая номенклатура (BNA), даже в некоторых руководствах по анатомии встречалась такая терминологическая путаница в названиях магистральных артерий и вен, располагающихся в этой области выше паховой складки. Так, может быть, Даль имел в виду ранение именно правой наружной подвздошной вены, называя ее бедренной? Это вполне вероятно. Однако и в этом случае убедительных доказательств, что пуля Дантеса повредила крупную магистральную вену (наружную, общую или внутреннюю подвздошную), в исторических документах нет, и допустить это невозможно, иначе наступила бы гибель Пушкина от массивной кровопотери уже на месте дуэли или во время транспортировки. Большинство авторов[30] считает, что ни бедренная, ни наружная подвздошная вена, ни другие крупные вены, а также крупные магистральные артерии не лежали на пути пули, а следовательно, не были повреждены. Источниками кровотечения следует считать более мелкие вены и артерии таза, в большом числе расположенные по ходу раневого канала. Преимущественно это ветви подвздошных вен и артерий. Прежде всего, следует указать подвздошно-поясничную артерию и одноименную вену (a. et v. iliolumbalis), глубокую артерию и вену, огибающую подвздошную кость (a. et v. circumflexa ilium profunda), переднее крестцовое венозное сплетение (plexus venosus sacralis), которое образуется из анастомозирующих между собой крестцовых вен (v. sacralis mediana et у. v. sacrales laterales). Как артерии, таки, особенно, вены, выстилающие стенки таза, имеют довольно большой диаметр и обильно анастомозируют как друг с другом, так и с висцеральными тазовыми сосудами, кровоснабжающими внутренние органы таза. Кровотечение из тазовых артерий и вен бывает довольно значительным, хотя и не приводит к смерти непосредственно на месте ранения или в первые часы после повреждения. Требует уточнения и само направление раневого канала. В блестящей работе академика Б. В. Петровского[31], одной из лучших по этой теме, на рисунках художник изобразил ход раневого канала как исключительно прямолинейный. Однако прямолинейное продвижение пули в теле Пушкина вызывает у нас большие сомнения. Прежде всего, необходимо опровергнуть одно заблуждение, которое «кочует» из одного источника в другой. Объясняют продвижение пули в теле раненого сверху вниз тем, что Дантес ростом был выше Пушкина и целил в низ живота. Поэтому пуля де шла неуклонно по нисходящей траектории и в результате достигла нижней части крестца, попутно повредив участок крыла подвздошной кости. Мы провели расчеты траектории. Оказалось, что если соединить прямой линией места повреждения крестцовой и подвздошной кости и продолжить эту прямую линию за пределы тела на расстояние 7 м (дистанцию между противниками в момент выстрела), то окажется, что Дантес должен был быть трехметровым великаном. На невостребованных трупах мужчин среднего роста, умерших от случайных причин, мы изучили[32] возможный ход раневого канала[33]. Установлено, что при прямолинейном ходе от точки, расположенной в 5 см (что соответствует 2 дюймам) кнутри от передней верхней ости правой подвздошной кости, до боковой поверхности нижней части крестцовой кости, во всех случаях повреждаются петли тонкой кишки, иногда раневой канал проходит через слепую кишку, подвздошные сосуды и правый мочеточник. Внимательно просмотрев компьютерные томограммы таза 20 мужчин, обследованных по поводу различных заболеваний органов, находящихся вне проекции предполагаемого раневого канала, мы убедились, что при прямолинейном ходе пули у Пушкина неминуемо должны были произойти сквозные ранения тонкокишечных петель. Последующее моделирование на трупах и срезах компьютерной томографии показало, что единственно возможным направлением, при котором сохраняются неповрежденными кишечные петли, является движение пули по неправильной дуге с внутренней стороны задней полуокружности костного тазового кольца. Это не противоречит и секционным данным: Даль пишет, что пуля «шла, скользя по окружности большого таза». Таким образом, ход раневого канала у А. С. Пушкина можно представить следующим образом. Ориентировочная схема раневого канала у А. С. Пушкина (по М. И. Давидову). Разрез таза в сагиттальной плоскости.

Разрез таза в сагиттальной плоскости.

Поперечное сечение тела. На схеме: а — петли тонкой кишки; б — слепая кишка; в — прямая кишка; г — левая наружная подвздошная артерия и одноименная вена; д — левый мочеточник. Симметрично Г и Д в правой половине таза вплотную к раневому каналу прилегают правые подвздошные сосуды и правый мочеточник.

Поперечное сечение тела. На схеме: а — петли тонкой кишки; б — слепая кишка; в — прямая кишка; г — левая наружная подвздошная артерия и одноименная вена; д — левый мочеточник. Симметрично Г и Д в правой половине таза вплотную к раневому каналу прилегают правые подвздошные сосуды и правый мочеточник.