Сборник "Лучшее". Компиляция. Книги 1-9 [Александр Петрович Казанцев] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Александр Казанцев СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

Книга первая ВИЛЕНА

Ничто великое в мире не совершалось без страсти.Гегель

Часть первая ГОЛОС ЗВЕЗД

Уста премудрых нам гласят: Там разных множество светов; Несчетны солнца там горят, Народы там и круг веков.М.В. Ломоносов

Глава первая ВЕЧНЫЙ РЕЙС

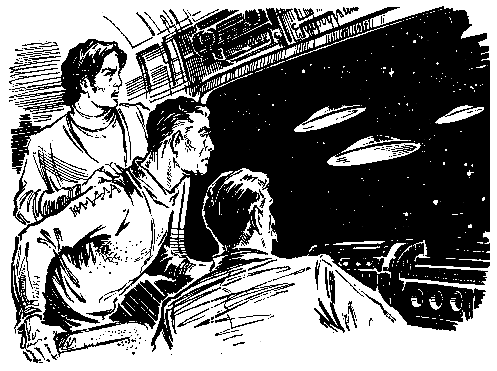

Памятник Роману Ратову был поставлен при жизни, но уже без него: мраморный пилот, пристегнутый мраморным ремнем к мраморному креслу, в горькой задумчивости смотрел как бы из невообразимой дали Вечного рейса. Массивный монумент высился над улицей. Он разделял встречные потоки машин и будто хотел остановить мчащихся людей, предупредить их, что нет в мире сил, которые позволили бы человечеству, наперекор природе, вырваться из своей земной колыбели в просторы Вселенной… Роман Ратов возглавлял экспедицию к Марсу. В пути у корабля оторвался один из реактивных двигателей управления. Без него корабль не мог вернуться на Землю. Однако экипажу предстояло жить долго — установка для получения искусственной пищи способна действовать много лет. Все это время космонавты, сознавая свою обреченность, будут лететь к звездам, достичь которых при жизни не смогут… Экипаж Романа Ратова до последней возможности поддерживал связь с Землей. По мере удаления от нее улавливать затухающие сигналы далекого передатчика становилось все труднее даже чуткими радиотелескопами. В числе тех, кто принял последнюю радиограмму Ратова, был его сын, Арсений, — он не покидал радиообсерватории, чтобы при появлении желанных сигналов оказаться на месте. На этот раз прием происходил на пределе чувствительности радиотелескопа. Поднявшись со стула, Арсений с замиранием сердца слушал исчезающий родной голос, усилить который не удавалось из-за радиошумов. Роман Ратов, против воли своей покидая на неуправляемом корабле Солнечную систему, пересекал пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера. И он сообщил о своих наблюдениях малой планеты Веста, крупном осколке когда-то существовавшей планеты Фаэтон. Как и другие планетные обломки, она двигалась в кольце астероидов, на прежней планетной орбите. Роман Ратов спешил передать, что рассмотрел на Весте песчаную пустыню, четкую линию исчезнувшего моря и геометрически правильную россыпь скал. — Очень похоже… на руины города, — доносился сквозь треск помех еле слышный голос. Как завещание отца, сжав кулаки и став по стойке «смирно», выслушал Арсений Ратов предупреждение человечеству о том, что взрыв сверхмощного ядерного устройства в состоянии вызвать цепную реакцию превращения всего водорода морей в гелий, вызвать термоядерный взрыв океанов планеты. Именно так объяснил Роман Ратов, почему не разлетелись обломки планеты, которая, как он предположил, сначала лишь треснула под влиянием сил взрыва наружной водяной оболочки, а уже потом развалилась на части из-за тяготения Юпитера и Марса. Говоря все это, он думал о Земле, он не хотел ей подобной судьбы… Ратова не могли успокоить сообщением о том, что земная цивилизация вскоре после отлета его корабля миновала опасный период развития — за океаном трудящиеся массы уничтожили последний оплот капитализма в Америке и вошли в Объединенный мир. Все время, пока звучал далекий голос, Арсений Ратов окаменело стоял возле аппарата и неотрывно смотрел в окно на гигантскую чашу радиотелескопа. Он мысленно представлял себе бездействующую кабину управления и в ней — отца, продолжавшего жить тревогами Земли. Рядом с Арсением стоял его друг Костя Званцев, тоже радиоастроном. Оба они давно поняли, что нельзя послать вдогонку за Романом Ратовым спасательную экспедицию. По старинной поговорке, легче было попасть через море в летящую пулю пулей, чем найти пылинку в безмерных просторах Вселенной.Арсений тяжело переживал свое несчастье. Он не мог оплакивать живого отца, но и не мог надеяться на встречу с ним когда-либо. Постоянная дума о Вечном рейсе сделала Арсения самоуглубленным, замкнутым. Даже говорить он стал кратко и скупо. Он знал мечту отца — отправиться в звездный рейс — и поклялся выполнить то, что не привелось осуществить Роману Ратову. Костя понимал это и был уверен, что Арсений не способен бесплодно горевать. Он сразу почувствовал, что после радиограммы отца о Весте друг его что-то задумал. В комнату вошел профессор Игнатий Семенович Шилов, руководитель радиообсерватории. Он был прям и высок, хотя и не так широк в плечах, как Арсений. Седую голову профессор слегка откидывал назад, словно пытался рассмотреть что-то выше собеседников. Костя Званцев, неистощимый остряк, подшучивал над ним, припоминая из истории Древней Руси надменного князя Андрея Первозванного, который, оказывается, не мог сгибать шеи из-за сросшихся позвонков. — Арсений Романович, — печально начал Шилов глубоким, грудным голосом. — Снова приняли сигнал отца? Глубочайшее соболезнование. Имя его не будет забыто. Костя сверкнул черными цыганскими глазами на шефа, но тот продолжал: — Неужели же только такими жертвами можно убедить человечество, что нет нужды людям достигать небесных тел? Если бы на нас, радиоастрономов, тратили те средства, которые пожирают космические ракеты, мы сообщили бы миру о Вселенной куда больше, чем это могут сделать космонавты. — Простите, — глухо отозвался Арсений. — В радиоастрономию верю. Но отец сообщил о Фаэтоне. Разумные существа, должно быть, погубили его ядерной войной. — Погибшая братская цивилизация! — вздохнул Шилов. — Старая песня. Однако пора получать подобные сведения без риска оказаться в Вечном рейсе. — Согласен. Лучше увеличить чуткость радиотелескопов в миллиарды раз. Есть идея. — Вот как! — насторожился Шилов и, усмехнувшись, добавил: — Рад, что горе не мешает вам. Поговорим на семинаре. Шилов был известным ученым, выдвинувшим немало гипотез. Однако чужих гипотез не терпел. Методично занимаясь приемом возможных радиосигналов других миров, он вместе с тем не допускал мысли, что высокоразвитые цивилизации могут, как это предполагал кое-кто, посылать сигналы не направленными лучами, а во все стороны, изотропно. Для этого требовалась сказочно большая энергия. Приходилось допускать, что цивилизации могут быть трех типов: достигшие земного уровня, овладевшие энергией своей звезды и, наконец, использующие энергию всех звезд галактики. Шилова коробили подобные нелепости. Он не уставал говорить, что цивилизации «разумян» разделены непреодолимыми расстояниями, поскольку кораблям достигнуть скоростей, близких к скорости света, невозможно. Когда обсуждался вопрос о том, сколько энергии может тратить звездная цивилизация на свои нужды и на общение с братьями по разуму, он отрезал: «Не больше, чем есть в звезде!» — и вспоминал слова древнего поэта Грузии Шота Руставели: «Из кувшина можно выпить только то, что было в нем».

Шилова заинтересовала идея Ратова. — Мысль пока сырая, — скромно начал Арсений, рисуя на матовом стекле кафедры схему. Увеличенный рисунок сразу же появлялся на экране сзади него. — Самый большой земной телескоп — в кратере вулкана Аресибо на Коста-Рике. Диаметр — триста метров. Расходящимся пучком принимаемых лучей он захватывает часть неба. А если замахнуться на большее? Игнатий Семенович против космонавтов. А если им поработать на нас? Шилов будто с усилием кивнул седой головой. Арсений Ратов кратко рассказал о своей идее создания в околоземном космическом пространстве глобальной радиоантенны в виде обращенной к звездам чаши, сплетенной из металлических нитей. Невесомая, распростершись над целым полушарием, радиоантенна будет делать вместе с Землей один оборот за сутки, поскольку расположат ее таким образом, что она всегда будет находиться над одним и тем же местом земного шара. Вращаясь вместе с ним, она станет «осматривать» все небо. В фокусе параболического зеркала антенны поместят кабину, куда сойдутся отраженные радиосигналы Вселенной. — Астролюбия, — важно заметил Костя Званцев, тряхнув иссиня-черными волосами, вьющимися из кольца в кольцо. Он любил выражаться, как говорили про него, «клинописным языком» и часто ввертывал подобные, придуманные им словечки. Арсения засыпали вопросами. И он объяснял, опять рисуя на матовом стекле кафедры одну за другой схемы, которые тут же, увеличенные, возникали на экране. Металлические нити антенны будут натянуты ракетами — они полетят по спиралям, обегая контур чаши, за ними останется тончайший след в виде струйки расплавленного серебра. Эти металлические нити, невесомо застыв над целым полушарием планеты, составят все вместе исполинское зеркало антенны. Глобальная по размерам, она окажется в десятки миллиардов раз чувствительнее стометрового радиотелескопа… Шилов удовлетворенно кивал головой, опровергая легенду о своих шейных позвонках, — все-таки эта грандиозная идея исходила из руководимой им радиообсерватории, и он был доволен. — Если разумяне шлют сигналы, то, наверняка, взрывоподобными всплесками, импульсами, — продолжал Арсений Ратов. — Сжимают информацию в миллион, скажем, раз. Накапливают энергию на всплеск долгое время. И не нужно тогда мощности целых галактик. Глобальная антенна примет сигналы даже обычных для Земли передатчиков. Замысел Арсения Ратова был грандиозен. Шилов всем своим авторитетом поддержал его. Когда Арсений шел после семинара к себе в лабораторию, его догнал кибернетик Ваня Болев, грешивший стихами. Худенький, чуть женственный, с вьющимися и отпущенными сзади волосами (Костя дразнил его принцем), он остановил Арсения: — Глобальная антенна! Это не только грандиозно, это поэтично! Услышать мир, — и он перешел на стихи, -

Так появилась идея глобальной радиоантенны близ земного шара, определившая судьбы Арсения Ратова и многих других…

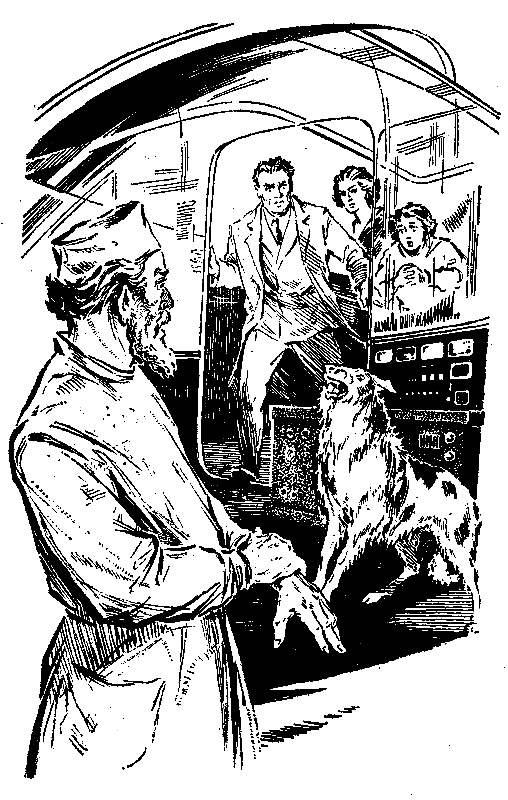

Глава вторая ГОЛОС ЗВЕЗД

Профессор Шилов снова привез на космодром свою молоденькую знакомую Вилену Ланскую, стремясь поразить ее размахом личной деятельности. Стало традицией, что руководитель радиообсерватории встречает «своих учеников», как говорил он Вилене, возвращавшихся с дежурства на глобальной антенне. Вилена по какой-то причине, которую Шилов вначале понимал превратно, охотно приезжала с ним на космодром… всякий раз, когда на Землю возвращалась смена Ратова, с которым она познакомилась однажды при Шилове же в гимнастическом зале. Она аккомпанировала тогда на рояле своей сестренке Авеноль во время художественной гимнастики, а Ратов поднимал в соседнем зале тяжести. Он взял на грудь тяжеленную штангу, которую собирался поднять «в толчке», но, услышав музыку, «выжал», «показав рекордный вес». Считая, что музыка помогла ему, он побежал в соседний зал познакомиться с пианистом, уговорить его помогать развитию тяжелой атлетики. Музыкантом оказалась Вилена. Была она статной, ходила всегда, как балерина, «по струнке», расправив плечи, чтобы лопатки чувствовали одна другую, вскинув острый подбородок. У нее был выпуклый лоб и смущающе-пристальный взгляд спокойных зеленоватых глаз, лишивший в первый миг Арсения Ратова дара слова. Профессор Шилов был знаком с Ланскими семьями. За их старшей дочерью он ухаживал долго, расчетливо заинтересовывая Вилену своей деятельностью, а через это и собой. На правах старого знакомого профессор зашел тогда в зал за сестрами, чтобы проводить их домой. Он был недоволен, что вместе с ним провожать девушек увязался и этот тяжеловес Ратов. Арсений отстал с Виленой, и они шли, взявшись за руки! Профессора покоробило столь «скоростное сближение», и ему хотелось сделать своему ученику замечание, но он сдержался. Шилов часто видел Вилену еще девочкой. Став девушкой, она все больше нравилась ему, и, когда полтора года назад скончалась его жена, он решил, что мог бы жениться на подросшей Вилене. Ему нравилось в ней все: и яркая внешность, которая выгодно оттеняла бы и его самого в любом обществе, и то, что Вилена, получив обычное широкое образование, не мучилась, как большинство сверстниц, выбором направления специализации, а посвятила себя роялю. Шилов знал, какого упорства и неустанных многочасовых упражнений требовал этот старинный инструмент, но ценил его за сказочное воздействие на слушателей, особенно когда мастерски играют гениальные произведения старинных композиторов. Однако не один Шилов любил слушать Вилену за роялем. Ее музыка оказалась нужной не только тяжелой атлетике, но и тяжелоатлету Арсению Ратову. Он зачастил в дом к Ланским и, грузный и тихий, подолгу просиживал в комнате возле рояля, потом поднимался и молча уходил, боясь заглянуть в пристальные зеленоватые глаза, искавшие его взгляда. Вилена бежала за ним. У двери он смущенно останавливался, брал в свои ручищи ее тонкие руки с сильными и нежными пальцами и подолгу держал их, не произнося ни слова… Потому-то Арсений, начав летать в космос после завершения строительства глобальной радиоантенны, и был особенно рад встретить на космодроме Вилену. Вилена всегда всматривалась в лицо прилетевшего Арсения, пока он делал разминку, чтобы приучить к земной тяжести отвыкшие мышцы. Увидев Ратова в этот раз, Вилена сразу заметила, что он чем-то озабочен. Так однажды уже было. Но тогда Арсений сам отвел Вилену в сторону и взволновал ее тем, что именно ей первой рассказал об услышанном с помощью антенны голосе отца. Отец не радировал на Землю, а говорил с кем-то в космосе: «Кто вы? Отвечайте! Идите на сближение. Мой корабль неуправляем». И так на многих языках. С тех пор его уже никто не слышал. «Может быть, сейчас удалось?…» — так подумала Вилена. Но Арсении, закончив разминку, сразу подошел к Шилову, и они стали говорить на своем языке, пересыпанном научными терминами и потому малопонятном для гостьи. К Вилене, раскачиваясь, будто с непривычки, подошел Костя. Она спросила: — Отец? — имея в виду радиограмму из Вечного рейса. Костя замотал головой, потом сказал полушепотом: — Кажется… разумяне! — и сделал круглые глаза. Вилена не знала, верить или нет? Костя такой шутник! Кроме того, голос отца Арсения — пусть из непостижимой дали — все же был ей ближе и понятнее, чем межзвездные сигналы разума. — Удалось записать, — с нарочитой хрипотцой шептал Костя, косясь на Шилова. — Теперь растянем запись, как резину, в миллион раз. Замедлим сигнал «до мычания». Вилена уже знала со слов профессора Шилова, что его ученики на этот раз брали с собой новую машину, записывавшую на «молекулярном уровне». Если на обычной магнитной ленте запись — намагничивание крупинок, то на новой машине — смещение молекул. Как это происходит, Вилена не очень поняла и постеснялась расспросить. Оказывается, симфонию Бетховена можно уложить в доли секунды и записать на этой машине. Профессор Шилов даже вспомнил слова крупного ученого и музыканта конца двадцатого века о том, что если бы на Земле появились представители других планет и их в течение часа надо было бы познакомить с человечеством, то лучше всего было бы исполнить им девятую симфонию Бетховена. Вилена, едва Арсений, закончив разговор с Шиловым, подошел к ней, спросила: — А если вы записали в космосе какую-нибудь девятую симфонию их Бетховена? Арсений улыбнулся, крепко сжав обе руки Вилены: — А что? Может быть. Стоит послушать… — И обернулся к Шилову: — Игнатий Семенович, а не взять ли нам в обсерваторию для прослушивания музыкального консультанта? Шилов замялся. Ему было неприятно, что к нему в обсерваторию Вилену пригласил не он, а Ратов. Вежливо улыбаясь, он сказал: — Если у Вилены Юльевны пробудился интерес к нашим исследованиям, то милости просим. Я всячески стараюсь приобщить ее к нашим тайнам. Лишь бы ей не стало скучно. Придется без счету раз, до полного изнеможения прослушивать записанный импульс сигнала, чтобы найти подходящую скорость воспроизведения. — Так мы уже сто раз пробовали, — вмешался Костя. — Слушали, слушали и нащупали. Шилов колебался недолго. Ему и самому не терпелось познакомиться с этими сигналами. Он согласился ехать с радиоастрономами-космонавтами и Виленой прямо в обсерваторию. Ехали на турбобиле, который вел Шилов, охватив лоб обручем управления. Биотоки его мозга воспринимались послушной машиной, и она набирала скорость и поворачивала в нужную сторону, тормозила, останавливалась и вновь пускалась в путь без участия каких-либо рычагов. Всю дорогу Костя без умолку болтал о том, как в различных фантастических романах прошлого представляли инопланетян: и вроде людей, и похожих на осьминогов, в виде жидкости и даже плесени на скалах… Турбобиль подъехал к трехэтажному зданию обсерватории с колоннами, как в старинных помещичьих усадьбах на полотнах художников, и с чудесным парком, очень понравившимся Вилене. Ученые и Видена не пошли по парадной лестнице, а сразу спустились вниз, войдя через боковой вход в «лабораторию тишины». Она была отгорожена звуконепроницаемыми перегородками от всего мира. Чувствительные приборы могли улавливать здесь звуки, недоступные им снаружи. Профессор Шилов за напускной торжественностью скрывал волнение, чего-то стыдился, бросал ревнивые взгляды на Вилену с Арсением. Держа свою седую голову даже выше обычного, он подошел к шкафу, смотревшему на него глазами-циферблатами, как звездный житель из рассказов Кости, осторожно поместил внутрь катушку. Пригласил всех сесть. Вилена опустилась на удобный диван, но, по привычке пианистки, не коснулась его спинки. Поэтому она выглядела настороженной, что совсем не вязалось с ее полузакрытыми глазами. Она ждала музыки, хотя Шилов предупредил ее, что звуков в обычном понимании не будет. — То, что вы услышите здесь, — сказал он ей негромко, — все-таки всего лишь условный прием изучения радиосигналов, замедленных до звуковых частот. И тем не менее, когда шкаф зазвучал, для Вилены «лаборатория тишины» наполнилась именно звуками! Она не могла их иначе воспринимать. Ей представилось, что звучит орган. Только звуки, в противовес обычным, как бы собирались отовсюду и обрывались в источнике звучания. Вилена не могла избавиться от ощущения потусторонности того, что слышит. Она покосилась на Арсения. Тот слышал эти звуки не в первый раз, но сидел, как и она, напряженно, не касаясь мягкой спинки, чуть наклонив массивную голову и уставившись взглядом в звуконепроницаемую панель бетонной стены. Вилена зажмурилась, слушая одновременно и звуки и незвуки. Она чувствовала чье-то настроение, угадывала непонятную печаль, старалась проникнуть в причудливую вязь чуждой гармонии. Необыкновенная «музыка» захватывала ее, подчиняла себе, внушала нечто чужое и далекое… И вдруг с поразительной отчетливостью защелкал соловей. Вилена даже вздрогнула, открыла глаза: те же стены, тот же напряженный Арсений, рядом Костя, развалившийся в мягком кресле, Шилов со взглядом, устремленным в потолок из пористого материала, чем-то похожего на клубящиеся кучевые облака. Соловью ответил другой, потом третий. И сразу целый хор несуществующих пичуг залился на разные голоса. Они то собирались вместе в могучем звучании, то рассыпались бисерными трелями. А орган, вбирающий в себя звуки, продолжал греметь. Наконец, звуки, не бывшие звуками, смолкли. Запись кончилась. — Все-таки ради чего сооружена в космосе глобальная радиоантенна, как не для этого! — патетически возвестил профессор Шилов. — Звучная клинопись, — определил Костя. — И все-таки надо пока воздержаться от выводов, — внушительно сказал Игнатий Семенович, выключая аппаратуру. — Не следует обольщать себя надеждой на разумность того, что мы услышали. Как известно, солнце тоже «поет». От него к Земле летят мириады частиц. В этой самой комнате наши приборы «щелканьем соловьев» не раз воспроизводили полет солнечных корпускул. Звуки в этих случаях вполне условны, как я и предупреждал нашу гостью. Все-таки я надеюсь, ей было интересно познакомиться с нашей будничной работой. — И он поклонился Вилене. — Что вы! — воскликнула она. — Разве будни? Праздник! Вилена, не желая мешать ученым, собралась уходить. Арсений хотел проводить ее, но она воспротивилась. Даже Шилов остался с учениками, увлеченный их «добычей».Лишь через несколько дней Арсений появился у Ланских. Его приветливо встретила бабушка Вилены, Софья Николаевна, бывшая актриса, очень гордившаяся, что в ее роду была знаменитая артистка Иловина. Как и она, Софья Николаевна не осталась на сцене играть старух, следила за собой; была подтянута и стройна, всякий раз радуясь, когда ее со спины принимали за молодую. — Вот остаток твоего звездного богатыря, — объявила она Вилене, вводя к ней гостя. — Останься, бабуля, — попросила Вилена. — Я сейчас позову всех. — Аншлаг! — улыбнулась бабушка. — У нее для вас сюрприз. Арсений поднял брови. Вилена не ахала по поводу его изможденного вида и не объясняла своего замысла. Она вышла из комнаты. — Что это вы так загримировались под голодающего тысячелетней давности? — продолжала шутить Софья Николаевна. — Или для полета ваш вес слишком велик? — Признали так в свое время. Когда просился в космонавты. Как радиоастронома теперь терпят. Похудеть есть отчего. — Да уж знаю. Вилена проболталась. — Секрета нет. Напротив. Чтобы разгадать смысл звучания, его всем надо знать. Вошла Вилена с отцом, матерью и Авеноль. Юлий Сергеевич Ланской, профессор математики и руководитель Кибернетического центра, брил голову, ростом был ниже Вилены, мелкими чертами лица удивительно походил на дочь. Мать Вилены, Анна Андреевна, казалась большой и рыхлой. Но головка у нее была словно от другой, прелестной женщины. Младшая дочь, Авеноль, голова у которой была, как у матери, казалась по сравнению с ней тростинкой. Девочка обрадовалась Арсению. Вилена усадила всех и села за рояль. Арсений подумал, что будет показано что-нибудь, подготовленное к музыкальному конкурсу. Вилена заиграла. Арсению трудно было даже представить себе, каких титанических трудов и вдохновения стоила Вилене ее фантазия на «музыку небесных сфер», которую он принял на глобальной антенне и теперь узнал. Конечно, на рояле было невозможно воспроизвести услышанное в «лаборатории тишины», но Вилена стремилась лишь передать свое настроение, вызванное чуждыми людям звуками. И это удалось ей. Арсений удивленно смотрел на Вилену, словно видел ее с какой-то новой стороны. — Ты играла просто чудесно, — вытирая платочком глаза, сказала Анна Андреевна. — Не знаю, — глядя в пол, сказал Арсений. — Лингвисты, кибернетические машины, уловят ли они в чужой музыке то, что передано на земном инструменте? Восторженная Авеноль расцеловала сестру. — Во всяком случае, это любопытно, — сказал профессор Ланской. — Ко мне уже обращался профессор Шилов с просьбой подумать о методах перевода. — И пошутил: — Признаться, я не предвидел, что мне придется расшифровывать игру собственной дочери. — Не совсем так, — не понял его Арсений. — Игра — восприятие эмоциональное. Требуется — логическое. Порывался прийти к вам в Кибернетический центр. Неудобно заставлять вас еще и дома… Юлий Сергеевич рассмеялся: — Можно подумать, что вы о делах вспоминаете только на работе! — Не знаю, не знаю, — вмешалась бабушка. — В наше время, конечно, тоже спорили о чужепланетных мирах, но… я только «баба» и всю жизнь играла «баб», показывала их любовь, ненависть, горе. Ваших «соловьистых разумян» сыграть не берусь. — Бабушка, а если бы надо было показать на сцене, как кружат голову разумному головоногому осьминогу? — озорно спросила Авеноль. — Молчи ты, стрекозунья! — отмахнулась бабушка. — В древности до шестнадцати лет рассуждать не полагалось. — А я слушала Вилену и представляла себе любовные песни осьминогов. Уходя, Ратов шепнул Вилене: — Спасибо… — и добавил, смущаясь: — родная. Вилена, удивленно вскинув брови, проницательно взглянула на него, а потом долго, не прикрывая входную дверь, смотрела ему вслед. Она не подозревала, что у Арсения это слово было самым ласковым.

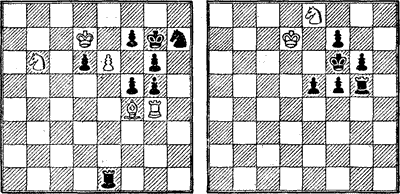

На следующий день Арсения в Кибернетическом центре профессор Ланской познакомил с лингвистом Каспаряном, которому поручалось исследование записи. Это был маленький, поразительно черный человек с синими после бритья щеками и тонкими подбритыми усиками. Вместе с Ланским они внимательно прослушали запись, посмотрели ее на осциллограмме, наблюдая, как световой зайчик выписывал загадочные ломаные кривые. Потом снова слушали, качали головами и опять переходили на осциллограф. — Сомневаюсь, — резюмировал первое впечатление Каспарян. — Почему? — спросил Арсений. — Почему, почему! — сверкнул Каспарян жгучими глазами. — Да потому, что не оказалось здесь ничего, что ждали в инопланетных сигналах: ни простого ряда чисел, ни теоремы Пифагора. — Не считают нас за дураков, — усмехнулся Арсений. Каспарян пронизывающе уставился на него из-под сросшихся бровей: — Недурной вывод. А еще? — Рассчитывали, что сигнал примут только на приемных устройствах, вынесенных в космос. Каспарян наклонил набок черную лохматую голову: — Избирательный адрес? Так, скажешь? Арсений кивнул. — Это уже в некоторой степени определяет подход к расшифровке. — Удастся? — спросил Арсений. Ответил Ланской: — В принципе здесь ничего невозможного нет. Познакомьтесь поближе с Генрихом. Это — сомнение во всем… и цифры. Каспарян, неторопливо идя впереди, повел Арсения к себе в маленькую комнатку: — Я знаю пятьдесят восемь земных языков. Даже с нашей точки зрения передача информации с помощью интонаций не нова. Есть языки, где понижение и повышение голоса имеет смысловое значение. Арсений указал на принесенную запись: — Целая симфония. — Согласен. Лингвистическая симфония. Тем ценнее. Но и тем сомнительнее. — Услышал в первый раз — испугался, — признался Арсений. — Не понять. Волнует, жжет внутри, а что — неизвестно. — Это уже немало. Слушан, Арсен. Прости, в деловых разговорах предпочитаю простоту. Современная кибернетическая машина — десятки миллионов попыток в секунду. — И он, склонясь над столом, стал сыпать цифрами. Потом поднял лохматую голову с горящими глазами и возвестил:- В течение года каждый символ можно попробовать больше раз, чем светит звезд на небе. В шахматы играешь? — Немного. — Кибернетические машины тоже играют. Прекрасный метод проверки программирования! Машине, казалось бы, перед каждым ходом надо перебирать все возможные ответы, но она рассматривает только логические, резонные. В твоем случае надо перебрать возможные, но не бессмысленные значения символа. Как в шахматной игре. Только посложнее. Вот почему шахматная игра — хорошая модель. Но там всего несколько часов игры. Это главное затруднение. А для тебя… Год подождешь? — Подожду.

Целый год, пока Арсений участвовал в расшифровке, Вилена терпеливо ждала его — чтобы он пришел к ней по-настоящему, не при людях, и признался в любви не одним только словом «родная», а как-то по-другому, еще ласковее… яснее. Арсений забегал к Вилене, но всегда ненадолго — спешил если не к Каспаряну, так на дежурство в космосе. Эти короткие свидания создавали загадочность в отношениях между Арсением и Виленой. Он стал еще скупее на слова, а она — крепко сжимала губы…

Глава третья ПАРАДОКС ВРЕМЕНИ

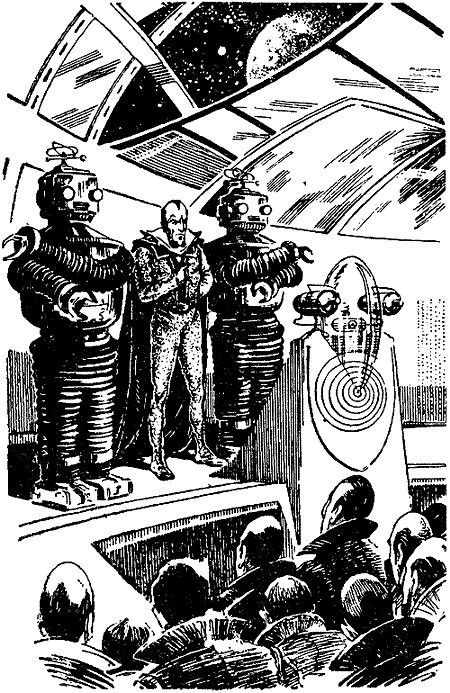

Арсений избегал Вилену потому, что мечтал лететь на звездолете. А это означало разлуку практически навсегда, если не хуже. Согласно парадоксу времени теории относительности, он бы вернулся из рейса прежним, еще молодым, но Вилена стала бы уже глубокой старухой. Имел ли он право сделать любимую девушку столь несчастной? И он сдерживал себя. Костя Званцев считался глубоким психологом и прекрасно понимал поведение, друга. Однажды в свободную минуту, когда они вместе находились в космосе, он сказал, стоя с ним рядом перед пультом глобальной радиоантенны: — Что там парадокс времени Эйнштейна! Проверка его экспериментальным рейсом звездолета! Стрекотанье! Ты — живой биопарадокс современности. — Почему? — Влюблен в Вилену, а страдаешь оттого, что и она тебя любит. — Надо бы кончить с ней. Разом! — вздохнул Арсений. — Микродушие? — Верно. Говорить могу. Сделать — нет. — Средневековый обет безбрачия на новый лад? — Хуже. Думаешь, почему рядом с тобой? — Дабы благолепием скрасить мое существование. — Сейчас скрашу! — угрожающе произнес Арсений. — Э-э! У тебя преимущество в весе. Даже в условиях невесомости. Масса, как мера инерции, неизменна, — и Костя на всякий случай, оторвавшись магнитными подошвами от пола, взлетел к сферическому потолку, который можно было отличить только потому, что он находился над креслами наблюдателей. — Ладно, — примирительно буркнул Арсений. — Тайна древней исповеди, — шептал с потолка Костя. — Хочешь, признаюсь тебе, как на доисторической дыбе, во всех твоих чувствах. Взамен рыцарских гарантии с твоей стороны. — Выкладывай. Костя, хватаясь за скобы, перебрался по стенке до кресла и устроился рядом с Арсением. Несмотря на необычную обстановку, он не мог не дурачиться. Но вдруг он настроился на серьезный лад: — Думаешь, мне неизвестно, почему ты выдумал глобальную антенну? Вещаю: дабы не только услышать голос отца, но и заменить его самого. — Как так? — Арсений сделал вид, что не понял Костю. — Кто должен был стать руководителем экспедиции на экспериментальном звездолете? Кто? Роман Ратов! — Не привелось ему, — вздохнул Арсении. — И тебе не привелось полететь вместе с ним. Излишний вес тебя спас. — Допустим. — Но ты святотатственно упрям. Глобальная антенна тебе нужна, чтобы услышать голос внеземной цивилизации, определить местонахождение населенной планеты, что мы с тобой сейчас и сделали. Расстояние двадцать три световых года! Для звездолета достижимо. Планета может стать целью звездного путешествия. И в нем примет участие Ратов. Если не Роман, то Арсений. Так? Верно? — Костя заглянул в глаза Арсению. — И что? Арсений насупился. — А то, что ты мучаешься любовью! И звезды тебе мешают. А в древности, в доброе старое время, они покровительствовали влюбленным. Небось выбирать приходится? Между Виленой и звездным рейсом? Так? — Между Землей и Звездой. — Выберешь Звезду — и не будет тебе прощения у многих женщин на Земле. Но я не женщина, я пойму твой «бульдозерный парадокс». Костя знал своего друга. Арсений стремился к поставленной цели — полететь к звездам, шел к этому не отклоняясь, уверенно и неотступно, подобно бульдозеру, стародавней строительной машине, сдвигавшей все на своем пути. Никакие препятствия не смутили бы Арсения… если бы не Вилена! Сейчас Арсению требовалось победить самого себя. Отказаться от участия в звездном рейсе для него означало предать и свою мечту, и память отца. Не раз вспоминались Ратову долгие беседы с отцом, который держал сына в курсе начатой борьбы за звездолет. Главным противником Ратова был видный конструктор и ученый Вольдемар Павлович Архис. Основным возражением скептиков было то, что звездолет вместе с необходимым для разгона и торможения топливом будет весить непомерно много и его не поднять с Земли. Сторонники звездного рейса шли на то, чтобы строить рейсовый корабль в космосе на орбите искусственного спутника Земли. Однако даже при невесомости разгон инерционной массы корабля казался невозможным — так велика она была. Тогда Виев, близкий друг Романа Ратова, предложил засылать горючее в космос заблаговременно в танкерах-звездолетах. График запуска их строить с учетом вращения Солнечной системы вместе со своей Галактикой вокруг ее ядра и больших ускорений разгона, чем допустимо для людей. Автоматические астронавигационные устройства, прообраз которых вывел когда-то первые искусственные спутники Марса, расположат танкеры-заправщики, летящие каждый со все большей скоростью, на трассе рейсового корабля. Он будет последовательно догонять их, этих «заброшенных в космос бензозаправщиков», и забирать из них горючее. Для заправки корабля на обратном пути танкеры требовалось послать в нужное время по удлиненным «кометным» орбитам, чтобы при возвращении к Солнцу их направление движения и скорость были точно такими же, как и у рейсового корабля, и перегрузка топлива была бы возможной. Неудача с кораблем Ратова тяжело отразилась на Вольдемаре Павловиче Архисе. Он, конструктор этого корабля, не захотел уклониться от ответственности за несчастье и, уступив по своей воле пост Главного конструктора Виеву, перестал сопротивляться сооружению «звездолета с заправщиками». С этого времени началась деятельная подготовка к звездному рейсу. Сооружались космические танкеры. Звездолет сначала собирался на Земле, потом, вновь разобранный, по частям доставлялся в космос, где опять монтировался в состоянии невесомости. Десятки тысяч людей претендовали на участие в звездном рейсе, а мест было всего шесть. И все же Арсений Ратов упорно готовил себя к полету. Надежда, что его возьмут на звездолет, укрепилась, когда Петр Иванович Туча, руководивший подготовкой этой экспедиции, предупредил его, что Арсения в память отца и в признание собственных заслуг, как открывателя внеземной цивилизации, несомненно, включат в звездный экипаж. Первоначально звездолет предназначался только для проверки парадокса времени теории относительности. Будут ли часы на звездолете идти медленнее, чем на Земле? Шесть добровольцев, вернувшись на Землю, рисковали застать на ней уже грядущее поколение. Звездолетчики таким образом лишались прошлого, друзей, знакомых, всего привычного и близкого, но могли увидеть своими глазами будущее. Арсений готовил себя к этому. Но Вилена путала ему все мысли и желания. Бывали минуты, когда он не знал, как поступит. Однако мужественность, сознание долга и страсть исследователя брали в нем верх над любовью к Вилене. Но тогда надо было рассчитывать на разлуку и с современниками и с Виленой. Вот почему он не позволял себе заговорить с ней о своем чувстве, на которое, как он считал, не имеет права. Однако все было не так просто. Он сам искушал себя тем, что сигнал со звезд пока еще не был признан разумным. Следовательно, пока он мог не лишать себя общества Вилены. И он встречался с ней, но нечасто, никогда не позволял себе оставаться с ней наедине. И эта аскетическая сдержанность еще больше разжигала Арсения, а Вилена недоумевала.Прошел год, назначенный Каспаряном для расшифровки «музыки небесных сфер». Было бесспорно установлено, что голос звезд — это послание инопланетян. У звездолета помимо проверки теории относительности появлялась реальная цель. Теперь было, куда лететь! Вилена, увлеченная открытием века, не подозревала, как оно трагически скажется на ее собственной судьбе. Со дня первого полета в космос — полета Юрия Гагарина — мир не знал еще такой сенсации. Видео- и радиопередачи прерывались на полуслове. Газеты переверстывались заново. Крупнейшие ученые выступали с комментариями. Мы не одни в космосе! Внеземная цивилизация сообщает основные законы мироздания! Первым из них оказался «Великий закон повторения и многообразия», которому подчинялись все живые и неживые формы материи. Астрономы восприняли его с сомнением, а биологи, напротив, видели в нем главную закономерность всеобщего развития. Английский биофизик сэр Ричард Райт сказал с экрана: — Природа упорядочена. Это надо понять. Давно известно, что живые клетки организмов как бы «штампуются по чертежу». Из атомов, из химических элементов, всюду одинаковых, состоит вся неживая природа. Наши астрономы не должны удивляться, что закон повторяемости может проявиться в космосе: звезды определенного класса, как клетки или атомы, вместе с планетами как бы «штампуются» по единому космическому чертежу. «Штампуются» в процессе развития звезды суммой всех магнитных и гравитационных сил Вселенной. Потому мы и не одиноки в космосе. Но особенно заинтересованы были люди частью послания, говорившей о самих братьях по разуму. Не было человека на Земле, который не слышал бы о двух группах инопланетян и о том, что «удел и назначение одной группы — труд, знание, создание, а другой — высшее счастье, полеты, наслаждение, блаженство». Многие сомневались в точности перевода, большинство ломало себе голову над объяснением странной структуры инопланетного общества, выдвигая различные гипотезы: и о существовании там строя угнетения, до конца изжитого на Земле, или религиозных догм, сходных с когда-то бытовавшими на нашей планете. Тогда люди верили, что есть загробная жизнь, райское блаженство, идущее на смену труду и лишениям бренной жизни. И уж совсем неожиданно истолковал послание инопланетян молодой астробиолог Анатолий Кузнецов. Он предположил, что речь идет не об отдельных группах внеземных разумян, угнетающих одна другую, а об одних и тех же животных. Они лишь проходят разные формы существования, подобно насекомым, у которых личинки так отличаются от взрослых особей. — Может быть, — рассуждал он, — инопланетные существа личиночной стадии развития столь разумны, что, накапливая опыт, умножая и применяя знания, создали цивилизацию, а в последующем, «постэмбриональном» превращении служат только продолжению рода. И тогда летают, наслаждаются любовью, блаженствуют. Многие яростно отвергали этот бред, другие считали его милой шуткой или пародией на научную гипотезу. Посмеивались, что «инопланетяне сначала как следует поработают на личиночной стадии, а уже потом влюбляются».

Арсению привелось услышать Анатолия Кузнецова в звездном городке в решающий для них обоих день. — Метаморфозы-превращения присущи не только насекомым, — убежденно говорил Анатолий Кузнецов. — Во время своего развития каждое существо изменяется, повторяя при этом историю своего вида. Даже человеческий зародыш первоначально имеет жабры, как его рыбоподобные предки. Но он проходит превращения еще до рождения. Однако есть животные, и даже подозрительно похожие чем-то на «гомо сапиенса», которые подвержены превращению уже после рождения. — Когда не хватает аргументов, обычно обращаются к лягушкам, — с улыбкой подсказал бывший Главный конструктор, ныне звездный инспектор, Вольдемар Павлович Архис. Был он человеком острым и насмешливым и обладал, по словам Кости Званцева, не только тонкими губами и светлой лысиной, но и тонким светлым умом. — Хотя бы, — провел огромной ручищей по нежным вьющимся волосам Кузнецов и убежденно продолжил: — Да! Из лягушачьих икринок появляются рыбоподобные головастики с хвостом, плавниками, жабрами. В отличие от человеческого зародыша, они ведут вполне самостоятельное и приспособленное существование. Даже «мыслят» во время охоты — рассчитывают, координируют свои действия, по крайней мере, в тех пределах, которые присущи животным. И уже только потом у них отпадают хвосты, отрастают четыре конечности, жабры исчезают и заменяются легкими, и эти новые существа уже отдаленно начинают напоминать человека, плывущего стилем «ля брас». Но вспомним аксолотля, который водится в Мексиканском заливе. Как известно, он достигает своего высшего развития, умело охотится, проявляя тем задатки «разума» (если мы не станем предвзято подменять его инстинктом). И, что очень важно, аксолотль способен передавать свои навыки (если хотите, «инстинкты») потомству, порождая таких же аксолотлей, но… он может превращаться и в саламандру. — Амблистому, — подсказал со своего места внимательно слушавший астробиолога Петр Иванович Туча. — Да, во взрослую саламандру, совсем на аксолотля непохожую. — Еще немного — и будет помянут пресловутый Шейхцер и даже Карел Чапек, — ехидным тенорком заметил Архис. Молодой, но грузный биолог тряхнул кудрями, словно принимая вызов: — Что ж, можно вспомнить, что в конце семнадцатого века известный ученый Шейхцер обнаружил в пресноводных известняках Баденского озера окаменелый скелет доисторического четырехлетнего ребенка. И только в следующем веке знаменитый Кювье доказал, что этот «хоми делювии тестис» не человек, а гигантская саламандра. — Великолепно! — воскликнул звездный инспектор. — «Война с саламандрами» Чапека в космическом варианте. — Почему война? — серьезно спросил Каспарян, тоже оказавшийся здесь. — Высший разум гуманен. Перед войной никто не посылает противнику научной информации. — Я в восторге! — продолжал Архис. — Итак, вся культура внеземной цивилизации приписывается мудрым личинкам. А тамошние бабочки летают в поисках оплодотворения. — Почему бабочки? Не обязательно насекомые. — Да, да! Простите. Тогда «летающие саламандры», — с прежней иронией продолжал Архис. — Во всяком случае, населенную планету, открытую радиоастрономомРатовым, к которой мы намереваемся направить звездолет, стоит назвать «РЛ» по первым буквам слов «разумные личинки»- «Релой». Однако, оставляя в стороне остроумие, перед серьезным актом, ради которого мы здесь собрались, считаю долгом предупредить, что полет к Реле будет не экскурсией любознательных. Скорее всего, звездолетчики встретятся там с уродливой формой общества, не изжившего угнетения, имеющего привилегированных бездельников. Рела может оказаться общественным антиподом Земли. Присутствующие переглянулись. — Пусть Рела, — согласился сидевший во главе стола Виев. — Это ничем не хуже Скорпиона, в созвездии которого она находится. Что же касается гуманности, уродливости или угнетения, которое наши звездолетчики там встретят, то об этом будут судить те, кто заслушает их доклад после возвращения. Тут Каспарян, сегодня не лохматый, а тщательно прилизанный, попросил Ратова напомнить всем о Реле — ее координаты и прочие данные о полете. Арсений поднялся для ответа, а Костя шепнул ему: — Он что? Думаешь, он не знает? — Рела так Рела, — не слушая Костю, заговорил Ратов. — Планета находится близ сорок седьмой звезды в созвездии Скорпиона. Расстояние — около двадцати трех световых лет. Если ускорение земное, разгон — год, торможение тоже. Полет с субсветовой скоростью — четыре месяца. Пребывание на планете не дольше. Рейс займет пять лет по часам звездолета. Новых сигналов глобальной радиоантенной не принято. У меня все, — с присущей ему лаконичностью закончил он и сел. — Радиоастроном сразу проявил себя и звездонавигатором, — сказал Виев. — Мы проверили его подсчеты. Очевидно, реален непосредственный контакт с инопланетянами, какими бы они ни оказались. Попросим лингвиста и кибернетика Каспаряна сказать о возможной форме такого контакта. Поднялся Каспарян: — Как меня доставят к ним, не берусь судить. Но из слов Ратова можно представить эту процедуру. А если доставят, то побеседовать с ними удастся. На основе найденного кода расшифровки можно построить портативную кибернетическую машину-переводчика для общения с разумянами. — Вы отдаете себе отчет в том, что такое двадцать три световых года? — строго спросил Архис. — Теория относительности? Так скажете? — очень вежливо обратился Каспарян к Архису. — Прекрасно понимаю. Двадцать три года расстояния — это и есть двадцать три года земного времени на протяжении полета корабля. Туда — обратно, немножко там. Вот и пятьдесят земных лет. Правильно? — Вполне, — согласился Архис. — Однако и через пятьдесят лет неведомым разумянам отнюдь не надо давать обратного земного адреса. — Его не так трудно определить, — заметил Туча. — Не так много уж звезд типа Солнца с планетами на расстоянии двадцати-тридцати световых лет от Релы. Судя по всему, они там не дураки, сообразят. — Лучше бы туда не лететь! — пробурчал Архис. Виев встал и предложил перейти в актовый зал звездного городка. Был вечер, садилось солнце, и его красноватые лучи мягко освещали полупустой зал с белыми колоннами, и он казался розовым. Виев остановился под портретом основоположника современного общества и громко произнес: — Слово космонавту Туче, другу ушедшего от нас Романа Ратова. Медленной, тяжеловатой походкой поднялся на трибуну Петр Иванович Туча. Коренастый, с квадратными плечами, с крупными чертами лица, словно вырубленный из камня, он просто и твердо сказал, как в давние времена произносили клятву или воинскую присягу: — На пороге эры звездных полетов буду счастлив отдать все свои знания, опыт, а если понадобится, то и жизнь, чтобы вместо Романа Ратова возглавить звездную экспедицию, если мне это будет поручено. Отдаю себе отчет, что, даже преодолев все опасности звездного рейса, в случае его полного успеха, я могу вернуться на Землю не через пять лет, которые протекут на корабле, а через пятьдесят земных, но этим докажу правильность парадокса времени теории относительности. Оставляя на Земле своих современников, друзей, родных и знакомых, клянусь с честью представить их среди наших потомков, передав им наше преклонение перед предками, завещавшими нам основы коммунистического общества и великие достижения науки и техники. Сделаю все возможное, чтобы перенять у инопланетян все полезное для земной науки, сохранив, если это понадобится, в тайне местоположение Земли, в случае обнаружения на планете Рела агрессивного и несправедливого общества. Следующим на трибуну поднялся Каспарян и, поразив всех феноменальной памятью, почти точно повторил то, что говорил Туча. Костя, сидевший рядом с Арсением Ратовым, чувствовал, как тот напрягся, словно хотел взять штангу рекордного веса. Виев пригласил на трибуну биолога Кузнецова. Тот тоже торжественно провозгласил готовность лететь на пятьдесят лет к чужой звезде во имя интересов родной Земли. Виев не вызывал Арсения Ратова, он только посмотрел в его сторону. Костя было вскочил, но Арсений тяжелой рукой усадил его на место и поднялся сам: — Готов на все, — кратко сказал он, взойдя на трибуну. Потом не спеша сошел с нее. Теперь туда один за другим поднялись гости Москвы: нейтринный доктор-инженер Франсуа Лейе из Парижа и профессор Карл Шварц из Берлина, геолог, исследовавший сначала с помощью автоматов, а потом и сам лично лунные кратеры. Так же торжественно дали свое согласие и возможные дублеры намеченных членов звездного экипажа, а среди них и Костя. Когда выходили из зала, солнце уже зашло и под потолком зажглась люстра. Костя, подтолкнув Арсения, с усмешкой шепнул: — Грубая эта наука — арифметика. Никакой вежливости. Вернешься — тебе тридцать… — А ей за семьдесят, — добавил Арсений.

Глава четвертая ГОРЕ И РАДОСТЬ

На серебристо-черном от звезд космическом небе можно было рассмотреть новую, сверкающую на солнце полосу. Это на многие километры протянулись заброшенные сюда ракетами части огромных труб и другие замысловатые предметы, которые, словно нехотя, медленно вращались вокруг собственных осей. Крохотные серебристые фигурки в скафандрах с помощью ракетных движков шныряли между ними, подцепляли их и стаскивали вместе, чтобы соединить одна с другой детали гигантского звездолета. Цепочкой вытянулись уже готовые к старту космические танкеры с горючим, которым будет в пути пополняться звездолет. В космосе над просторами полускрытой облаками Земли готовился беспримерный рейс к другой звезде, в котором примут участие шесть избранников человечества. А далеко внизу, под океаном облаков, жизнь шла своим чередом.Вилена близко к сердцу приняла непонятное охлаждение к ней Арсения, но женская гордость и «мужская» воля позволили ей побороть себя и не отказаться от музыкального конкурса. В концертном платье она показалась профессору Шилову особенно красивой — он зашел за кулисы подбодрить ее перед вторым туром конкурса. Вилена ходила по коридору за сценой, прижав к подбородку сцепленные пальцы, и сердитым шепотом повторяла слова из записки Арсения, словно хотела заучить их наизусть: — «Очень занят. Желаю успеха. Вряд ли вырвусь к экрану. Арсений…» «Вот как? — подумала вдруг она о Ратове. — Вряд ли вырвусь к экрану…» — И что-то сдавило у нее горло. Да, она была не просто обижена — больно уязвлена! Ну, хорошо, они перестали видеться, как бывало во время работы Арсения на глобальной радиоантенне. Сейчас он занят чем-то другим. Но разве по-человечески нельзя быть чуть внимательнее? И она с горечью повторяла вслух: — Вряд ли вырвусь к экрану!.. Волнение Вилены перед концертом показалось Шилову естественным. Он даже вздохнул: «Как все-таки тяжела всякая система соревнований! Впрочем, устранение основных социальных конфликтов сделало соревнование во всех проявлениях жизни, будь то наука или производство, искусство или спорт, основным стимулом движения вперед». И, довольный своим «открытием», он снова вздохнул. Анна Андреевна, оказавшаяся здесь с Авеноль, увидев его, обрадовалась: — Наконец-то вы опять нас вспомнили, Игнатий Семенович! Нашей бедняжечке так нужна сейчас поддержка, сильная рука… Авеноль, тоненькая, но упругая, решительно встала перед Шиловым: — Сейчас нельзя. Она — в музыке. И Шилов не решился подойти к Вилене. А та, не оглядываясь, смотрела в окно и крепче натягивала перчатку, которая должна была сохранить перед выходом на сцену тепло ее руки. Публика в концертном зале тоже не догадывалась о состоянии молодой пианистки в длинном платье, прошедшей к роялю, чуть замедляя шаг. Шилов, сидя в первых рядах партера, старался поймать взгляд Вилены, когда она кланялась перед тем, как сесть за инструмент, но она даже не посмотрела в его сторону. Ему стало досадно. Потом Вилена заиграла. Шилов припомнил из истории литературы, что даже сам Лев Николаевич Толстой плакал, слушая сонату Бетховена. Шилов не плакал, но ему все-таки стало жалко самого себя. Того, что Вилена выражала в музыке, нельзя было добиться никаким умением — настроение позволило ей перешагнуть через мастерство и просто чувствовать вслух. Наконец, Вилена встала, бессильно опустив руки. Ее всегда подтянутая фигура казалась расслабленной. Зал некоторое время молчал. И только когда она нетвердыми шагами отошла от рояля, раздались сначала редкие, а потом всеобщие аплодисменты.

Арсений все же слушал Вилену по видео: в «лаборатории тишины», где они вместе узнали «голос звезд», были для этого идеальные условия. Его заворожили ее выразительные пальцы и отрешенное, светящееся внутренним светом лицо. Арсений смотрел на Вилену и прощался со своим счастьем, которого не познал, со своей жизнью среди современников, со всем тем, от чего без колебания отказался во имя долга и неукротимой страсти исследователя. Игра Вилены потрясла его. Может быть, другого человека она заставила бы усомниться в выбранном пути, но только не Арсения. Он один из всех, слушавших Вилену, понимал, что настроение, переданное ее игрой, вызвано горечью и страданием, в которых повинен он, Арсений! Только он! Но лучше так, чем обнадежить ее и причинить ей еще большие страдания! Другие слушатели не подозревали всего этого. Но они воспринимали чувства артистки, которые она сумела передать. На экране хорошо было видно, как Вилену окружили, поздравляли, тянулись к ней. А она настороженно смотрела вокруг. Единственная из всех, она не знала, как сыграла…

Жюри высоко оценило игру Вилены, и она прошла на третий, заключительный тур конкурса. Шилов, знавший о включении Арсения в звездный экипаж, уходил с концерта с твердым намерением в ближайшие дни открыть Вилене глаза на Ратова. Уж профессор-то Шилов совсем иной! На концерт Вилены примчался бы даже из зарубежной научной командировки, ценя ее недюжинный талант! Истинная женщина всегда ответит мужчине тем же! Вообще, профессор хоть и почтенен, но не так уж стар! Соединись они с Виленой, он сохранил бы над нею преимущество — свое глубокое понимание музыки, наряду с ее полным неведением научных основ. Можно добиться (с известным тактом!) ее бездумного преклонения перед его наукой, а значит, перед ним. Так Шилов заранее «планировал» отношения будущих супругов. Теперь дело было лишь за решающим объяснением. Он слышал, что Вилена перед выступлениями не садится за инструмент, предпочитая отвлечься, отправиться в театр, на стадион, на прогулку в лес. И с помощью Анны Андреевны Шилов так подстроил, что Вилена сама пожелала провести день перед третьим туром на природе, на воде. А Шилов в молодости был страстным яхтсменом. Вилена колебалась, согласиться ли ей. Но мать и бабушка обе советовали. Да и Арсения не было…

Старинная, романтическая яхта беззвучно скользила вдоль берега. Круглое озеро, прикрытое тонким туманом, поблескивало. Шилов настоял приехать сюда рано, уверяя, что нет ничего на свете прекраснее утра. Вода у самого берега под корягами была такая чистая, что в ней виднелись серебристые рыбки. Чуть шевелили хвостиками и сонно стояли на месте. Казалось, будто они висят среди опрокинутых берез. Скоро туман исчез. Появились другие яхты. Их паруса, порой клонящиеся к самой воде, вместе с отражениями издали напоминали белых птиц со сложенными и расправленными крыльями. Вилена думала все о своем: почему Арсений даже не поздравил ее с победой на втором туре? Что же произошло между ними? Казалось, все скоро решится, едва только он признается, а теперь… Ветер почти совсем стих. Шилов, извинившись перед Виленой, попросил ее нагнуться, чтобы можно было перебросить парус на другую сторону. Парус перебросили, но он все равно висел, не хотел надуваться. Яхта замерла на месте. Вилена опустила руку за борт, потом вынула ее и стала рассматривать стекавшие с пальцев капли. Падая, они рождали в воде разбегавшиеся кружочки, пересекавшиеся замысловатой вязью. Вот если бы прочесть ее? Может быть, она бы сказала ей… Шилов откашлялся: — Я не должен был бы касаться музыки, но вынужден нарушить данный самому себе обет. — Отчего же? — рассеянно отозвалась Вилена. — Музыка не перестала существовать для меня. — Помните слова давнего корифея о девятой симфонии Бетховена для инопланетян? — Еще бы! — Давно ли мы с вами только слушали голос неведомых, а теперь непосредственный контакт с ними — это уже не предположительное событие. — Думаете, к нам в самом деле могут прилететь? Я что-то читала: след на камне в пустыне Гоби миллионолетней давности, простреленные черепа неандертальца и бизона, найденные в Африке и Якутии… Неужели бывали у нас инопланетяне и еще могут побывать? — Скорее дело за нами. Мы полетим к ним первыми. — Как? На ту самую Релу, о которой столько говорят? — Да. Экипаж звездолета уже намечен. Шесть представителей современного человечества добровольно отказываются от нашего времени, от нас с вами, от всех своих родных и знакомых ради того, чтобы увидеться с обитателями странного мира, где «одни работают и созидают», а другие «летают и наслаждаются». — Это, наверное, захватывающе интересно. Если там другая культура, какие у них мысли, какие идеи? Может быть, недоступные нашему разуму? Вдруг мы только жалкие пигмеи по сравнению с ними? А может быть, они тоже сыграют нашим разведчикам девятую симфонию своего Бетховена? — Их «симфонию» мы уже слышали. Кибернетики сделали ее, как могли, ясной. И все-таки «великие мысли» не вполне понятны. Но, надо думать, наши посланцы, а в их числе и один наш общий знакомый, там на месте поймут все: добро и зло Вселенной. — Кого вы имеете в виду? — Арсения Ратова. Разве он не признался вам, что намечен в состав звездного экипажа? Я горжусь своим учеником. Надо думать, все-таки он не откажется. Вилена пристально посмотрела на Шилова, как умела это делать, и облегченно вздохнула. Шилов ждал вспышки, но никак не этого, и потому поспешил добавить, понизив голос: — Верьте, я не мог бы так легко отказаться от всего земного, от того, с чем связаны все мои земные надежды на счастье… Вилена принялась разглядывать косое крыло далекого паруса и загадочно улыбалась. — Так вот в чем отгадка! — вслух сказала она. — О какой загадке вы говорите? — обиженно поинтересовался Игнатий Семенович. — Нет, нет, ничего, — словно очнулась Вилена. — Вам помочь с парусом? Кажется, подул ветерок. Шилов умело поднял парус — он затрепетал, и яхта двинулась. Шилов пытался о чем-то говорить с Виленой, занимать ее, перечислял следы пришельцев из космоса, возможно, когда-то посетивших Землю, но Вилену это не заинтересовало. Тогда профессор заговорил о людях. — Я часто задумываюсь над сущностью людей нашего времени, — глубокомысленно изрек он. — В мире произошли огромные изменения. Давно нет больше угнетения, социальной несправедливости, но в личной жизни несправедливость, увы! сохраняется. Пока что люди страдают так же глубоко, как и во времена египетских фараонов, то есть при рабстве, при эксплуатации одного человека другим. — Надеюсь, человечество скоро изживет и личные страдания? — не без иронии спросила Вилена. — Разумеется. Но я все-таки пока не могу себе представить такого поступка нынешнего человека, который был бы недоступен человеку прежнего времени. — Не знаю. Никогда не думала об этом. Может быть, и я такая, как и все мои прабабки, — чему-то своему, только ей известному, улыбнулась Вилена. — Разве вот на Реле… — И вы такая же, — заверил Шилов. — Есть могучий фактор. Время! Световые годы! Нет ничего, что времени сильней! Время разлучает наш мир с первыми звездолетчиками. Не знаю, с кем повстречаются они на Реле, но с нами они уже не повстречаются. — То есть как? — Школьная истина! Парадокс времени. Они вернутся на Землю, став старше лет на пять, но нас с вами здесь уже не будет. Или мы станем глубокими стариками, глухими, шамкающими… Вилена промолчала, крепко сжав губы. Шилов провожал ее домой, разговаривая о всяких пустяках. На пороге своего дома Вилена поблагодарила его «за все, за все» и улыбнулась. Эта улыбка вселила в Шилова надежду. Во время прогулки Шилов ни о чем не спросил Вилену, но почему-то ждал, что получит ответ на свой незаданный вопрос в музыке во время третьего тура соревнования. Ему казалось, что Вилена теперь поняла его, оценила и, отказавшись от отвергнувшего ее Арсения, играть будет для него одного, для Шилова. Перед самым началом концерта он опять зашел за кулисы, снова говорил с Анной Андреевной и даже с появившейся здесь Софьей Николаевной, бабушкой Вилены, которая относилась к нему не очень приветливо. Он опять не подошел к Вилене — в натянутых перчатках, со странным выражением лица она стояла перед открытым окном и о чем-то думала. Он мысленно пожелал ей успеха и, растроганный своей тактичностью, отправился в партер. Удобно устроившись в кресле, он стал слушать игру музыкантов. Ждал, когда выйдет Вилена. Надеялся услышать то же, что играла она на втором туре. Это придавало ему уверенность, что он на пороге свершения всего им задуманного. Шилов готовился особенно остро воспринять ее настроение, мысленно считая Вилену своей женой. И он размечтался, воображая себя мужем, умным, тактичным, который какое-то приличное время позволит себе посочувствовать горю покинутой, холодно, расчетливо покинутой!.. Но потом… Вилена неожиданно переменила репертуар, играла произведение современного композитора, переложенное ею самой для рояля. К изумлению Шилова, музыка покинутой Видены оказалась безудержно радостной, яркой и заразительной, как детский смех. Вихрь звуков пронесся над рядами, разглаживая морщины на лицах слушателей, зажигая глаза, заставляя улыбаться. Только Шилов был мрачен. «Как странно! — почти возмутился мысленно Шилов. — Неужели ее чувства так мелки? Неужели она не понимает, чего я хочу? Она или празднует нашу общую с ней радость, или… артистизм заслоняет в ней искренность. Что же в таком случае ждет меня с ней впереди?» Когда Вилена убрала с клавишей и опустила руки, в зале словно рухнул потолок. Люди вскочили и ринулись к эстраде. Шилов тоже встал. Он не мог не оценить блеск и мастерство исполнения артистки. К ее ногам летели букеты цветов и записки. Ее просили сыграть еще, еще… Дирижер взмахом руки поднял оркестрантов. Они стучали о пюпитры смычками и пальцами. Шилову нужно было взять свой букет, оставленный в гардеробной. И он раздраженно протискивался через восторженную толпу. Раскрасневшаяся, счастливая Вилена после многих вызовов вернулась за кулисы. Там ее ждал Шилов с цветами. — Еще цветы? Так много? — рассеянно сказала она и улыбнулась, глядя мимо Шилова.

Арсений Ратов, слушавший ее по видео, этого, конечно, не видел. Но ее игра взволновала и обескуражила его. Ему показалось, что Вилена играла специально для него и передавала через музыку что-то важное… Так неужели этой искрометной радостью она хотела сказать, что он все-таки добился своего: она охладела к нему, и он может спокойно улетать… Арсения покоробило, и он рассердился на себя.

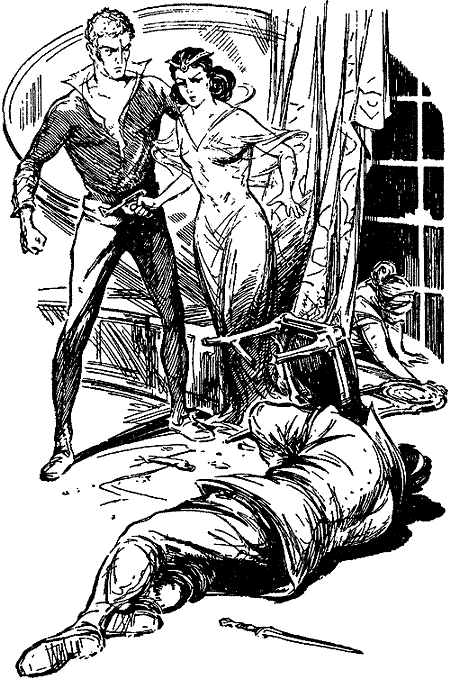

Глава пятая ПРАВО НА СЧАСТЬЕ

Вилена наконец встретилась с Арсением. Назначили свидание на площадке напротив многоэтажного здания университета, откуда открывался чудесный вид на излучину реки и город. За башнями более поздних зданий, словно в дымке времени, виднелись золоченые купола древних храмов. Они пошли вниз сначала по аллее, потом сбежали по зеленой крутизне на полянку и едва не столкнулись с вереницей спортсменов-бегунов, участников кросса. С лужайки была видна река. Вилена с Арсением сели и смотрели, как по ней скользили скоростные суда, почти отрываясь от воды. Вилена покосилась на Арсения. Никто из них не начинал «главного разговора». — Значит, ты все же слушал третий тур? — Слушал. Тебя. — И не удивился? — Обрадовался. — Вот как? — почти обиженно протянула Вилена. — Тебе не показалось, что я слишком радуюсь? — Хотел этого. — Ну знаешь! — возмущенно произнесла Вилена и сжала губы. Арсений пожал плечами. Вилена заглянула ему в лицо, объяснила: — Узнав, что ты включен в экипаж звездолета, я просто поняла, почему ты избегаешь меня. — Спасибо, что обрадовалась. — Ты понятлив, как… штанга. Неужели не ясно, почему я обрадовалась? — Штанге не додуматься. — Ну поняла я, что ты избегаешь меня, чтобы… чтобы я не страдала, не любила бы тебя. — Видно, хитрить не умею. — Не умеешь, — подтвердила Вилена. — Хотел признаться. — Да опоздал! Постой! А в чем ты хотел признаться? — Улетаю. — Только-то! Вилена стала срывать былинки и сплетать из них веночек. Она ждала, но Арсений молчал. Тогда она пошла напрямик: — А в том, что любишь, не хотел признаться? Арсений опустил голову, смотрел на траву между колен. — Или это неправда? — настаивала Вилена. — Правда. Запретная, — тяжело вздохнул Арсений. Вилена вскочила на колени, снова стараясь заглянуть в лицо Арсению: — Ну, посмотри же на меня. Любовь никогда не может быть запретной! Нет! Пусть осталось у тебя полгода, год… Но они будут мои, наши… Мы поженимся. Арсений испуганно отодвинулся. Вилена подумала, что ему не понравилась ее настойчивость, бесцеремонность, и она, краснея, произнесла: — Это предрассудок, что о любви первым должен говорить мужчина! Если мне ждать твоего признания, то на это вся наша жизнь уйдет. — Жизнь уйдет, если жениться и сразу расстаться, — горько сказал Арсений и решительно добавил: — Нет. Не бывать тому. Или ты не знаешь, что такое парадокс времени? — Бабушка сказала, что никакого парадокса времени нет, — нашлась Вилена, еще не понимая, что к чему. Потом вдруг угадала его затаенную мысль и стала горячо возражать: — Ты вернешься через столько лет, сколько проживешь в звездолете. Пять лет не так уж много. Меньше, чем прежде морячки ждали своих мужей из кругосветного плавания. — Веришь бабушке? — с укором сказал Арсений. Вилена немного лукавила. Со слов отца да и со школьной скамьи она прекрасно знала, что такое теория относительности и парадокс времени. Поэтому, поняв истинную причину «охлаждения» к ней Арсения, она словно прозрела: Арсений показался ей благородным, героическим, и она для самой себя решила, что ради любви можно пожертвовать и остатком жизни. С женской «нелогичностью» она сказала о парадоксе времени: — Это не имеет значения, — и добавила: — Я от тебя все равно не отступлюсь. — Я отступлюсь, — в свою очередь, твердо сказал Арсений. — Почему? — нахмурилась Вилена. — Не вернусь ведь в «ваше время»! Он сказал в «ваше время», и это больно задело Вилену: — Нет! Вернешься еще в наше время. Пусть я стану старухой. Не бойся, не приду тебя встречать на космодром. Но Вилена встретит. Совсем такая же, как я. Наша внучка. Не улыбайся. Ей будет столько же лет, сколько мне сейчас. И еще, конечно, тебя встретит ее отец, наш с тобой сын. У него будут седые виски. Думаешь, не пристало так говорить девушке? А я вот могу. Арсений привлек к себе Вилену и посмотрел ей в лицо долгим ласковым взглядом. Он любовался Виленой и мысленно благодарил ее за все, что она сказала. Вилена зажмурилась, потянулась к нему, ожидая, что он ее поцелует. Но он встал и подал ей руку. Они молча пошли, держась за руки. Пошли в гору. Всю дорогу Вилена думала, что Арсений уходит от нее навсегда. Когда они прощались, Вилена вдруг спохватилась, что поступила дерзко, признавшись ему в любви первая. — Ты прости меня за… ну, за прямоту… — виновато сказала она. — Понимаешь, я хотела… чтобы и ты… Если любишь… Ведь ты же признался все же, что это правда. Если любишь, то нечего рассчитывать, каково будет мне или тебе в будущем. — Может быть, может быть, — пробормотал Арсений, стискивая руку Видены. — Но… только мы с тобой больше не увидимся. Расчет не расчет. Но так лучше. Пусть все перегорит в нас. Он посмотрел Вилене в зеленоватые влажные глаза и, не попрощавшись, побежал к электробусу. Вилена, глядя вслед увозящей его машине, думала: «Вот неощутимыми нитями связаны моторы электробуса с кабелем высокой частоты, зарытым в мостовую на его маршруте». А не так ли связаны и они с Арсением? И она решила, что может овладеть Арсением только с помощью тех, кто разлучит ее с ним, — через руководителей звездного рейса. «Надо добиться разрешения на наш брак!» — уже возле своего дома придумала она.Вскоре Вилена отправилась в звездный городок. Считая Главного конструктора звездных кораблей человеком умным и чутким, она попросила его принять ее. Иван Семенович Виев не знал, зачем пришла к нему дочь профессора Ланского, в Кибернетическом центре которого было расшифровано инопланетное послание. Он принял ее в своем огромном рабочем кабинете. Коренастый, с сухим, аскетическим лицом, Виев поднялся из-за старомодного письменного стола, заваленного чертежами, и пошел ей навстречу. Всматриваясь в него, Вилена почему-то подумала о древних индийских йогах, достигавших высшей степени владения собой. — Рад познакомиться, — сказал Виев. — Слушал вашу игру по видео. Заставили не только поволноваться, но и подумать… — О чем, Иван Семенович? — О жизни. — И я потому к вам пришла. Говорить о жизни. — Ну раз пришли с тем же, — улыбнулся он, — присаживайтесь. Но я прежде всего познакомлю вас с нашей «Жизнью». Вот она стоит на большом столе. Модель звездолета «Жизнь». Вилена, еще войдя, сразу заметила это сооружение. Оно напоминало каток на длинной решетчатой рукоятке. Виев стал объяснять. Рукоятка оказалась совсем не рукояткой, а хвостовой фермой. На конце ее находится нейтринный двигатель, более перспективный, чем устаревший фотонный. Если в фотонном тяга возникала в результате слияния зеркальных частичек вещества и антивещества, то здесь в реакции участвовали так долго бывшие загадочными частички «нейтрино», пронизывающие все тела Вселенной. Ажурная ферма чем-то напоминала старинную Эйфелеву башню в Париже, но только неимоверно удлиненную. Она передавала усилия разгона на перпендикулярную ей ось звездолета, вокруг которой вращались два как бы маховых колеса со спицами. Они соединялись по ободам трубами, образуя центральный барабан звездолета. Он и казался «катком». Иван Семенович, искоса глядя на гостью и думая о причине ее прихода, положил на «каток» руку и сказал: — Размер его, как видите, неимоверен. Космические корабли прошлого по сравнению с ним вроде наперстков, что ли. И всего лишь для шести человек. В этих цилиндрах, — он провел рукой по трубам, соединяющим ободы маховиков, — расположены служебные помещения. В спицах — лифты. При разгоне барабан неподвижен и пол в каждой трубе расположен со стороны покинутой Земли. Ускорение разгона придавит звездолетчиков к этому полу с силон, равной нормальной земной тяжести. Когда звездолет достигнет субсветовой скорости, барабан начнет сам вращаться, центробежная сила, действующая на пол каждой трубы, ориентированной теперь к центру маховика, опять же будет действовать как сила, равная земному притяжению. Ну а потом — годичное торможение с неподвижным барабаном. Пол труб тогда повернется так, чтобы звезда, цель полета, оказалась под ним. И звездолетчики воспримут силу торможения, как привычную тяжесть на Земле. — Как на Земле, — с горечью повторила Вилена. Виев уловил боль в интонации гостьи и внимательно посмотрел на нее. — Да, как на Земле, — утверждающе повторил он. — Но без Земли. Вы правы. — А на Земле у звездолетчиков останутся близкие, родные, любимые… — Так вот что привело вас ко мне! — весело усмехнулся, поняв все, Виев. — А если ваш звездолетчик любит земную девушку? Разве он лишен права на любовь? Как это жестоко, несправедливо! Даже в древности так не поступали. Цари и тираны не запрещали своим воинам жениться и иметь детей, даже когда отправляли солдат на верную смерть. Вам, конечно, легче отослать в будущее холостяков! Спокойнее. Не останется на Земле страдающих семей. — Хотите сказать, какая похвальная формальная забота? — Да, формальная, — разгорячилась Вилена. — Разве человек страдает, только когда он женат? А если он оставляет любимую, не женившись на ней? Тогда он не затоскует? Вот вы сами, вы же семейный? — Да. И дети и внуки есть. — Вот видите! А если бы вам пришлось лететь? Вы что? Развелись бы с женой? А с детьми как? Виев улыбнулся. Его невозмутимое лицо помолодело: — Насколько я понимаю, речь идет об Арсении Ратове? — Откуда вы знаете? — насторожилась Вилена. Виев еще шире улыбнулся и стал похож уже не на индийского йога, а на давнего хорошего знакомого: — Дело в том, что из всех отобранных звездолетчиков он единственный холостой. Вилена задержала дыхание. Мгновение она стояла перед Виевым в нерешительности, потом бросилась к нему и расцеловала его в обе щеки, как отца, как деда, как самого близкого человека. Он ласково положил ей на плечо руку и сказал: — Могу напомнить, что первые космонавты, рискуя всем в первых космических полетах, были семейными. Их ждали на Земле и родители, и жены, и дети. — И я буду ждать! — сквозь прорвавшиеся слезы прошептала Вилена. Он не снимал руки с ее плеча: — Как же вы могли вообразить, хорошая вы моя, будто в наше время кто-то станет диктовать вашему Арсению свои условия? — Значит, он сам! Потому что любит меня и хочет сберечь! Теперь-то я знаю, все поняла! — говорила Вилена, сияя от радости. Виев мудрым взглядом наблюдал за ней, потом лукаво сказал: — Все-таки вы поосторожнее с ним. Он нам еще нужен. Главный конструктор проводил гостью на липовую аллею и пожелал ей на прощанье счастья.

Вилена сама не помнила, как домчалась до дому в турбобиле, который, к ее удаче, стоял у парка звездного городка и был свободен. Всю дорогу из ее головы не выходило: «Звездолет!.. Разгон с земным ускорением!.. Торможение!.. Но это потом! Сначала — я!» «Я! Я! Я!» — торжествующе кричало все в ней. В дом она влетела как на крыльях. Бросилась бабушке на шею. Бабушка вытирала ей слезы и говорила: — С утра ждет тебя. Иди уж. — Кто ждет? — не поняла Вилена, сразу став строгой. — Кто же еще? Твой Арсений Романович, конечно. Вилена удовлетворенно вздохнула. «Ну вот! Оказывается, он сам пришел, а я… И все время сидел здесь. И ничего не знает!» — И Вилена решительно направилась в комнаты. Маленькая Авеноль важно занимала гостя, сидевшего подле рояля. Она старалась изо всех сил и говорила за двоих, не смущаясь односложными ответами Арсения. Увидев сестру, Авеноль шутливо сделала реверанс и со смехом убежала. Родителей дома не было. Не вернулись с работы. Юлий Сергеевич, очевидно, находился все еще в своем Кибернетическом центре, Анна Андреевна — художница по внутреннему устройству квартир — где-нибудь увлеченно отстаивала свой прославленный вкус. Арсений, поднявшись, стоял среди изысканно, с редким вкусом обставленной комнаты — огромный, неуклюжий, словно из другого мира, — и виновато смотрел на Вилену. — Почему же ты все-таки пришел? — вскинув острый подбородок, с радостным вызовом спросила она. — Ведь не хотел видеться до самого отлета? — Не смог, — опустив голову, сказал он. — Ну вот, теперь не смог. А тогда? — Хотел… уберечь. — И что же? — Косте первому признался. — Косте? И в чем же? Вилена, ликующая, счастливая, смотрела на Арсения, будто навсегда старалась запомнить каждую линию его громоздкой фигуры, склоненную голову, крупные черты лица, так похожие на мраморный памятник Вечному рейсу. Видя, что он что-то хочет сказать и не решается, она требовательно спросила: — Так в чем же признался… хоть Косте? — Что женюсь… перед самым отлетом, — через силу, даже побледнев лицом, выдавил из себя Арсений. — И что же этот Костя? — звенящим, уже почти смеющимся голосом допрашивала Вилена. — Предложил заменить… меня. — На звездолете, надеюсь! — с шутливым возмущением воскликнула Вилена. — Что же ты ответил? — В полете заменить сможет. Но вот сыном моего отца не станет. — И, помолчав, добавил: — Ратов должен лететь. Клятва была дана. — И что же Костя? Понял он это? — Еще как! Рассвирепел. — Конечно, на меня? — игриво спросила Вилена, привлекая к себе Арсения. Теперь рассмеялся и Арсений: — Назвал тебя «приемной бабушкой». Грозился непременно прийти с клюкой смотреть, как мы встретимся: бабушка с мужем-внучком. — Это меня не остановит, — весело тряхнула головой Вилена, потянулась губами к губам Арсения. На этот раз она дождалась его поцелуя. И с удивлением она поняла, что Арсений совсем не такой сдержанный, как кажется. Все кончилось просто. Молодые люди подчинились чувству, которое отодвинуло даже страх перед будущей разлукой. Они поженились. Причем сделали это так непринужденно, что никому и в голову не пришло увидеть в этом нечто особенное. Правда, родители Видены в первый миг были ошеломлены. Бабушка же, имея что-то на уме, радовалась. Сестренка Авеноль словно с ума сошла от счастья. Вилена, обычно чуть сдержанная и даже строгая, радости своей не скрывала. Чтобы выразить свои чувства, она все чаще садилась за рояль и играла, играла…

Часть вторая СЕРДЦЕ СТЫНЕТ

Окаменел огонь в камине. Застыл стеной хрустальной дождь…И. Болев. «Старая сказка»

Глава первая В СВЕРКАЮЩИХ БРЫЗГАХ