Жигалов и Балатон. Последний удар «пантеры» [Владимир Петрович Малахов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Владимир Малахов Жигалов и Балатон. Последний удар "пантеры"

От автора

В те времена, это 1978 год, когда я начинал свою трудовую деятельность, в коллективе АТП было шестьдесят семь фронтовиков. С виду обычные люди – шофера, трактористы, строители, но когда общаешься каждый день, то начинаешь замечать в этом человеке стальной стержень, волю несгибаемую. Эти люди все в жизни делали до тех пор, пока «ноги держат». Для меня это особая каста людей, которые не прощали обмана, были жестоки с подлостью, ценили настоящую дружбу. Если пообещал, то сделал, а не сделаешь не обещай. Многие из них, имея четыре класса образования, отлично знали историю и географию, могли без измерительных приборов определить расстояние, размер, но самое главное они безошибочно разбирались в людях. Жадность и корысть видели сразу. Мне довелось среди них жить и работать, наблюдать за ними, впитывая их рассказы и воспоминания, хотя на них они были скупы. Мало кого из них приглашали на митинги или пионерские сборы, с трибун они не вступали, а ведь имели боевые ордена, видимо тогда не совсем соответствовали образу героя. Вот им – настоящим трудягам войны, я посвящаю свою повесть.ЖИГАЛОВ

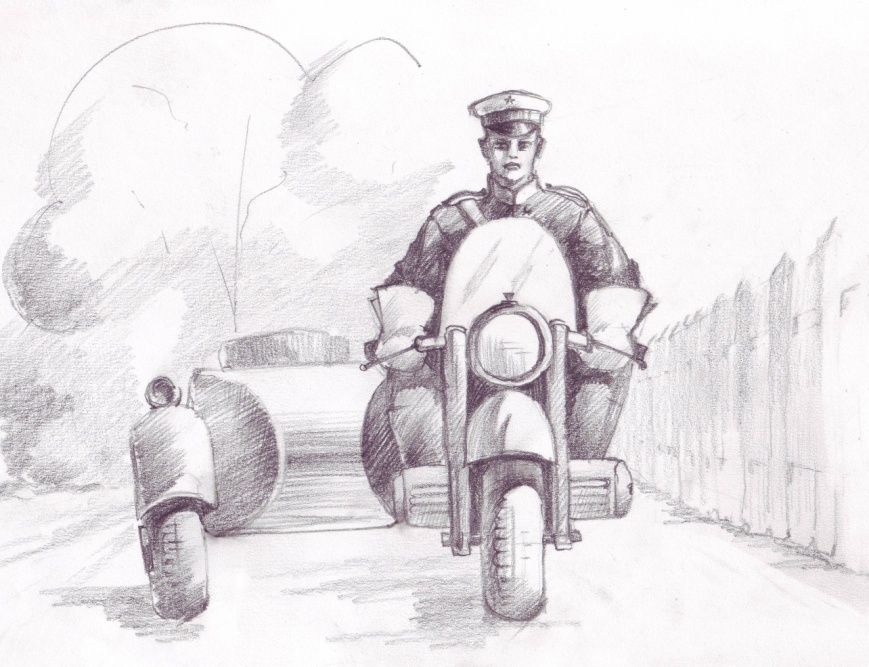

Участковый Жигалов служил в милиции уже восемнадцать лет. Работу свою любил и, как ему казалось, знал. Знал он и весь свой непростой участок. Городок был небольшой и делился надвое железной дорогой, и когда начальство нарезало наделы участковым, то все оказалось просто: Эта сторона и Та сторона. На Той стороне участковым был давний приятель Жигалова – Мишка Капацевич. Это была в основном жилая зона, еще пара предприятий и организаций – крупных да с десяток мелких. Зато на Этой стороне находились абсолютно все административные учреждения – райком, райисполком, больница, парк, стадион, школа, гордость городка – огромный элеватор. Даже железнодорожный вокзал и тот находился на Этой стороне. Поэтому Жигалов всегда смотрел на Мишку с легким снисхождением, хотя они были в одном звании и одного возраста. Судьбу Жигалова в свое время решил военкомат, определив его служить во внутренние войска. Пока его сверстники прыгали с парашютом, водили танки, пускали и ловили ракеты, заносили хвосты самолетам – Ваня Жигалов охранял зэков в одном из лагерей на севере Иркутской области. Служил исправно, ему даже предоставили десять суток отпуска с выездом на родину. Он отказался, сказав командиру: «А можно я на дембель на десять дней раньше пойду»? Командир его понял и согласился, в то время, когда треть страны отсидела, у другой трети кто-нибудь из родных сидел, в поездах в форме внутренних войск ехать было небезопасно. Кстати, и слово свое командир сдержал, отпустил на десять дней раньше. Так, весной шестьдесят восьмого, отслужив три года, в гражданской одежде, великолепно зная блатной жаргон, Жигалов ступил на привокзальную площадь городка. Уголовный элемент в то время, надо сказать, присутствовал значительно. Ошивались они в основном в людных местах: около базаров, в парках, в кустах около вокзалов. Занимались в основном мелким грабежом – гоп-стопом, сшибали по мелочи: то рубль, то два, то копейки у кого-то отнимут, бывало шапки с людей снимали, перчатки, часы. Милиция, конечно, с ними боролась, но с переменным успехом: отловят, посадят, а тут, смотришь, двое других с зоны вернулись – и пошло всё снова да ладом. Грабили большей частью жителей множества сел и деревень, которым обойти городок стороной никак не получалось. Путь от автостанции до железнодорожного вокзала – вот этот участок был настоящей военной тропой. Нет, если, скажем, ты с семьей или возраста немолодого, то тебя никто не тронет, а наоборот, вежливо подскажут, как пройти и где найти. Демобилизованный Ваня Жигалов, с его короткой стрижкой и в костюме с чужого плеча идеально подходил под нужную категорию. Поэтому, только ступив на почти родную землю, он тут же попал в объятия местной братвы. Дорогу преградили четверо: – А ну-ка тормози, фраерок! Часики у тебя знатные, разреши полюбопытствовать? Сердце Ивана ускоренно заработало: «В чемодане форма солдатская с погонами внутренних войск, если грабить будут, то и ножом в бок получить можно. С другой стороны, серьезные уголовники этим заниматься не будут». Чуть прищурив глаз и добавив металла в голосе, Иван решил пойти ва-банк: – Вы че, бакланы в натуре, масть попутали! Бельма разуйте, с кем базарите? Уголовники насторожились. Разговаривать с ними так мог либо человек, который не дружит с головой, либо занимающий гораздо более высокое место в уголовном мире. Главный произнес: – Меня, если чё, Ганей кличут, а ты кто, обзовись! Какой масти будешь? Жигалов вспомнил дерзкого молодого зэка, которого не раз конвоировал в изолятор за нарушение режима: – Я с Иркутлага, а масть моя – черная! Ладно, Ганя, позже встретимся, побазарим. И он не обманывал, они позже встретятся, ох, как встретятся. – А ты сейчас куда? Может чифирнем? – В мусарню, на учет вставать. Время я просрочил. И здесь Иван тоже не обманул, он действительно пошел в милицию, у него и раньше была задумка поступить на службу, а теперь он понял, что у него одна дорога. Шел, ненавидя себя: «Почему не дал отпор, не ввязался в драку? Да и вообще, непонятно: отслужил три года или срок отмотал?» Дежурный в милиции, едва услышав зачем пришел этот коротко стриженный, сутуловатый паренек, сразу же куда-то позвонил и, взяв Ивана под руку, повел его к начальнику милиции Лопатину. – Это ты, парень, правильно решил! – широко улыбаясь, сказал дежурный. – Служить в милиции дело почетное и нужное. Лопатин, тоже посмотрев документы, был приветлив и очень доволен. Сказывалась нехватка кадров. – Давай, Иван Егорович, в военкомат! Два-три дня отдохнешь и ко мне. Отправим тебя на месяц на курсы – и в бой! Работы непочатый край. Жить есть где? – Да, мамка у меня здесь живет. Правда, еще не был по новому адресу ни разу. Иван пояснил: Призывался-то я из Павловки, пока три года служил, Павловка под укрупнение попала. Мамка писала, там сейчас одни развалины. – Да, уж! От твоей деревни камня на камне не осталось, – Лопатин призадумался. – Впрочем, камней там никогда и не было, одни саманухи, так что и жалеть-то особо нечего. – Все равно жалко, вырос я там. – Ладно, слюни не распускай, что сделано, то сделано. Ступай! Жду тебя через три дня, не придешь на четвертый – отправлю за тобой наряд, – пошутил Лопатин и добавил: Милиционер Жигалов Иван Егорович! Подойдя к дому, Иван увидел, как мамка складывала дрова. «За три года мать постарела», – подумал он. Она, глянув на сына, выронила дрова и бросилась ему на шею. – Счастье-то какое, счастье-то какое! Накрыла на стол, бутылочку поставила. Иван надел форму солдатскую, выпил стопку за приезд: – В милицию, мать, пойду служить. – Да ты хоть отдохни недельку-другую. – Некогда отдыхать, начальнику милиции Лопатину пообещал! А потом долго они сидели, разговаривали, Ваня что-то спрашивал, мать отвечала, изредка смахивала слезинку, любовалась, как сын ест: – Вот отец не дожил, порадовался бы. Отец умер, когда Ивану было десять лет. Зимой, работая на тракторе, сильно простудился. Наряд за Жигаловым отправлять не пришлось, засиживаться дома не было ни резону, ни желания, и на четвертый день он явился, как договаривались с Лопатиным. Получил направление в отделе кадров, отбыл в Барнаул на курсы подготовки милиционеров. Даже в те три дня, что он был дома, очень уж ему не хотелось встретиться с кем-нибудь из Ганиной шайки. Встретились они месяца через полтора, когда Жигалов, в хромовых сапогах, в галифе, перетянутый портупеей с пистолетом на боку, в составе опергруппы приехал брать эту шайку. На станции останавливалось много поездов из Алма-Аты, Ташкента, и блатные часто крутились около этих поездов. Сорвут шапку с зазевавшегося мужичка, часы отнимут, а у мужичка этого всегда дилемма: либо идти в милицию писать заявление, но при этом отстанешь от поезда, либо махнуть рукой и ехать дальше. В большинстве случаев выбирали второе. Или подъезжает поезд к станции. Курящие из купе выходят на улицу, а форточка открыта. Прошлись по перрону, ножки промяли, пивка выпили и поехали дальше. Глядь, а половины вещей то и нет. Шнырь уже поработал. А еще сетки с продуктами, висящие из форточек, срезали. В какой-нибудь сетке бутылочка лежит, для охлаждения. Действовали быстро, бегом, резали бритвой, никто толком понять ничего не успевал. При этом действовала железная формула: «А поезд-то ушел!» Но в этот раз сработали грубо и жестко. В форточку высунулся узбек в дорогой тюбетейке: – Какой станция? И тут же получил дубинкой по голове. Головной убор с узбека сбили, как сбивают высоко висящее яблоко с яблони, в результате тот потерял не только тюбетейку, но и четыре зуба. «Вот баран, – подумал потом Жигалов, – на здании вокзала написано же какая станция». Узбека с поезда сняли, повезли в больницу, а хлопцы попали – это уже серьезно. Из Барнаула приехали опера из транспортной милиции, отдел подняли по тревоге и пошло-понеслось – Ганя, Цыпа, Пупа, Ботинок, Гребень и еще десятка полтора разномастной шушеры оказались в отделе, облава по горячим следам удалась. Вокзал почистили тогда хорошо. Ганя, конечно же, узнал Жигалова: – О! гражданин начальник… А в ответ услышал: – Закрой хайло, сявка, гавкать будешь из-под шконки, а шконка будет около параши стоять, – и еще добавил такую тираду, что пожилой видавший виды барнаульский опер Баширов удивленно произнес: – Молодой человек, вы где обучились такой фене? – На Иркутлаге, – ответил Жигалов и в полголоса добавил: Сукой буду! Вот здесь поднялся такой хохот, что прохожие дружно повернулись в их сторону. Начальник милиции Лопатин аж присел на корточки и вытирая слезы, выступившие от смеха, произнес: – Все, преступности конец, теперь у нас есть Жигалов! В одночасье Иван стал известной во всей милиции личностью. Начальник уголовного розыска звал его к себе: – Пока стажером, потом, глядишь, хороший опер из тебя выйдет! Но Жигалов свой путь уже наметил. Армейское звание – старший сержант, при поступлении в милицию ему сохранили. «Осенью поступлю в сельскохозяйственный техникум, заочно, через год получу старшину, а там глядишь и офицерские погоны не за горами», – выстраивал свои планы Иван. В жизни ему были симпатичны сильные, в его понимании, люди, до армии в деревне – это колхозный бригадир Павел Иванович – он все про всех в деревне знал. К нему все шли что-нибудь просить: кому огород вспахать, навоз отгрести, у этого корма закончились или сено. Если в деревне кто-нибудь помирал, сразу бежали: «Пал Иваныч, помоги!» Бригадир никому особенно не отказывал, ведь не со своего двора давал-то, но если кто напился да работу прогулял – все, привилегий не жди. Путь один: в ночь на трактор, землю пахать. Недельку попашешь, смотришь Пал Иваныч и отойдет, простит. Или к примеру: старшина роты, в которой служил Иван Жигалов, к тому и офицеры все на поклон шли, не говоря уже про солдат. А если сказал «Не дам», значит не даст. В каптёрке у него много чего было. Зэков-то, когда арестовывали, так в разных местах, кого в колхозе, а кого-то и в ресторане, да в дорогом костюме. У старшины везде свои люди были. Жигалов и сам в таком костюмчике домой на дембель приехал. А больше всего Жигалову нравился участковый Анискин из кинофильма «Деревенский детектив». Вот уж хозяин настоящий. Все двери ему открыты, везде почет и уважение. Меж тем время шло, и нехитрые планы Ивана Егоровича потихоньку реализовывались. И под Новый 1972 год он получил из рук начальника милиции Лопатина новенькие лейтенантские погоны. Лопатину нравился этот молодой энергичный милиционер, правда, грамотёшки не хватало и опыта маловато, но зато хватка была, как у волка. Если ухватит какую проблему, не отцепится, пока не решит по-своему. А недостатки свои Иван покрывал своим крестьянским умом. Начальник решил поставить его на участок. Так молодой лейтенант Жигалов стал участковым. Работе новой он отдавал всю свою энергию, работал от темна и до темна. Очень хотелось навести порядок, хотелось, чтобы про него люди говорили: «Ну, вот, хозяин Иван Егорович! Вот это хозяин!». Жигалов составил списки всех судимых, отдельно списки тех адресов, кто хоть раз обращался лично или звонил в милицию из-за семейных ссор. С утра обходил он свой участок, к примеру, сегодня одну улицу, завтра – другую и так далее. Составлял протоколы, брал объяснения, принимал заявления, опрашивал соседей. Последние всегда были словоохотливыми. Заходил в различные организации, просил списки прогульщиков и тех, кто любит выпить. Особенно охотно с ним сотрудничали председатели профкомов и рабочкомов. Они приглашали его на собрания и заседания, где отчитывали всякий нерадивый элемент. Там Иван Егорович оттачивал свое ораторское мастерство. Однажды, зайдя в школу, он увидел, как дети снимают устаревшую стенгазету. Попросил пионервожатую подарить ему использованный ватман. Пришел в свой опорный пункт и, расстелив ватман на столе оборотной стороной, начал рисовать карту своего участка. Рисовал долго, но зато подробно. С утра сходит, осмотрит улицу, запомнит все подробности, потом, придя в кабинет, нанесет все, что запомнил, на бумагу. Вплоть до колдобин и стихийных свалок. Лопатину жаловалась начальник детской комнаты милиции Сартакова: – Лезет в мою работу, ходит по школам, беседы с детьми, понимаете ли, проводит! Дети – это мое! – Что скажешь Иван Егорович? – спросил Лопатин и явно для виду сделал строгое лицо. – Да, так-то оно так, товарищ майор, но только не совсем. Вот Людмила Васильевна говорит: «Дети – это мое», но это сегодня, а завтра им исполнится восемнадцать лет, и это уже будет мое и ваше, товарищ майор. Какими они подойдут к этой черте надо знать уже сегодня и по возможности исправлять. – Вот, Иван Егорович, это я бы сказал государственный подход, – Лопатин почему-то поднял руку и указал пальцем в потолок. – Вы что, товарищ Жигалов, хотите сказать, что наша служба плохо работает? – было видно, что Сартакова сейчас заплачет. – Да, нет, Людмила Васильевна, вы нормально работаете, мне не нравится, когда кто-нибудь из пацанов увлекается уголовной романтикой, вот их я и выявляю. И он выявлял. Смех сказать: переоденется в гражданскую одежду и идет вечером в парк на танцы. Только не танцевал там Жигалов, а встанет где-нибудь в темном месте, под кустиками и выглядывает самых буйных да дерзких. Записывает, выясняет кто да что, а потом через день другой вызывает к себе и рассказывает о тяготах и лишениях тюремной жизни. С подробностями, так часика на два. Вчерашние прыткие пулей вылетают из его кабинета с прижатыми ушами. С военкомом ходил договариваться не раз. Парня садить надо, а участковый его в армию. Оттуда приходит другим человеком: «Спасибо, Иван Егорович, если б не ты, пропал бы я!» Многие так говорили и до сих пор говорят. А годы шли. Иван женился, родился сын, дом перестроил, к великому горю своему мать похоронил, но главным делом считал свою работу. Он даже взял на себя функции инспектора ГАИ, конечно, на своем участке. Бывало, стоит машина, Жигалов подойдет: «Ваши документы, с какой целью вы тут стоите, куда едете?» Водители предъявляли документы, отвечали на вопросы. Так продолжалось, пока не напоролся на какого-то председателя колхоза. Тот, как и следовало ожидать, позвонил начальнику милиции, пожаловался. Лопатин разозлился не на шутку: – Иван! Ну что ты лезешь куда тебя не просят? Есть вон гаишники Рыжиков, Большунов – это их работа! То ты у Сартаковой кусок хлеба пытаешься отобрать, то транспортная милиция с вокзала на тебя жалуется, теперь до ГАИ добрался! – Товарищ подполковник, а вдруг на этой машине готовятся совершить преступление… – Иди работай, умник! Через два дня Жигалов оказался на другом конце городка, где стояла, как ее все звали, Шоферская чайная. Трасса проходила через городок, и в этой чайной проезжие водители обедали. И вот он видит такую картину: возле чайной стоит большая желтая бочка на колесах, на которой написано «Пиво». Подъезжают машины, шоферы выпивают, кто кружку, кто две, садятся за руль и едут дальше. «Да как же так? Что же это за бардак такой!», – подумал Жигалов, но припоминая недавний разнос, предпринимать ничего не стал. Зашел в кабинет заведующей, там был телефон. Хозяйку кабинета попросил выйти, сказав, что у него секретный разговор, та недовольно вышла, при этом ухом налегла на дверь так, что та жалобно скрипнула. Тетка была килограмм сто с лишним. – Алло, дежурный, Жигалов говорит, отправь гаишников к Шоферской чайной. Минут через двадцать подъехал инспектор Большунов на мотоцикле «Ковровец». – Ты чё звонил, Иван, авария что ли? – Какая авария, пиво вон видишь пьют. – Ааа, ну погоди! Большунов подошел к небольшой очереди. – Кто последний? – Инспектора без очереди, – зашумели шофёры. Большунов взял две кружки и отхлебывая из одной, подошел к Ивану протянул ему вторую: – Ну, так о чем ты говорил-то? Выражение лица у Жигалова было примерно такое же, как у Лжедмитрия, когда его предали польские шляхтичи. Постояв пару минут с таким выражением лица, он взял у Большунова кружку и спокойно стал пить. Пиво было действительно неплохое и притом прохладное. – Могу на спор забить, сейчас допиваем и садимся на мой драндулет, едем в больницу, находим врача, он намешивает свои пробирки, и? Большунов посмотрел на Ивана вопросительно. – И? – И экспертиза ничего не показывает, – ответил сам на свой вопрос инспектор, – если она не показывает у нас, почему она должна показать у них, – он указал взглядом на шофёров. – Ты все понял? А за то, что вызвал меня, молодец. Пивка попили. А вскоре произошел случай, который поставил окончательную точку в желании Жигалова взять под контроль автомобильное движение по территории вверенного ему участка. Была суббота. В опорный пункт милиции зашел коллега по соседнему участку Капацевич. Иван стоял, опершись руками на стол, на котором лежала карта, и делал какие-то пометки, красные и синие крестики. Что они обозначали, знал только он сам. – Иван, ты прям как Кутузов перед сражением, только глаз один выбить надо, – захихикал Мишка, – а у меня день рождения, – и запросто поставил на Иванову карту бутылку водки и положил два огурца. Жигалов сначала возмутился, но, подумав, сказал: – А, давай, суббота все ж таки! И, закрыв дверь изнутри, достал из сейфа стаканы. Выпили. Посидели часа два, и Мишка пошел по своим делам, а Иван вспомнил, что давно собирался навестить свою двоюродную тетку, которая жила на окраине. Дорога шла вдоль высокого забора у элеватора, по другой стороне были кусты и заросли лопуха. Был жаркий день. Вдали послышался треск мотоцикла. «Может, кто знакомый, довезет», – подумал Иван и стал вглядываться в подъезжающего мотоциклиста. На стареньком ИЖ-49 восседал огромный детина в рабочем комбинезоне. «Да он же пьяный! – подумал Жигалов, – и явно за водкой из деревни приезжал». – А ну, стой! Мотоциклист остановился. – Ваши права и документы на мотоцикл? – начал строжиться Иван. – Употребляли спиртное? – Да нет, не пил я, – детина выпрямился и оказался еще больше. – А документы забыл я дома. – Да у вас и номер государственный отсутствует, почему? – И, подумав, добавил: Будем изымать у вас транспортное средство, мотоцикл, значит. Детине эта идея, видимо, не понравилась. И дальше произошло то, что Жигалов не мог себе представить в самом страшном сне. Иван Егорович начал отстранять мотоциклиста от его боевого коня. Но детина как-то недобро посмотрел на Жигалова, огляделся по сторонам, вдруг повернулся и так врезал ему в ухо, что тот, крутнувшись волчком на одной ноге, улетел метров за пять в лопухи. Детина спокойно сел на своего ИЖа и укатил в неизвестном направлении. Иван еще минут пятнадцать лежал в лопухах, в голове его колокола выводили мелодию песни «Вечерний звон». Потом пришлось до темноты сидеть в кустах. Куда и как идти? Весь в грязи, в репьях. Первая мысль была бежать в милицию, поднимать всех по тревоге, но что-то подсказывало ему, что этого делать не надо. Обязательно будут вопросы, зачем остановил, зачем пытался отнять мотоцикл, почему сам с запашком? В общем, дождавшись темноты, Иван пошел домой. Неделю Жигалов мучился, не находил себе места: «Какой позор, это ж надо так, и пистолет как назло в дежурку сдал». Мотоциклист даже снился ему ночью, а днем, заслышав треск мотоцикла, Иван втягивал голову в плечи: «Эх! Если бы у меня в тот раза был бы с собой пистолет». Через неделю он не выдержал и все рассказал другу Капацевичу, и даже как-то полегчало, как вроде камень с души снял. Но Мишка оказался несусветным болтуном, и еще через неделю весь отдел милиции знал о Ванином позоре, особенно изгалялись дежурные и опера: – О, Иван, привет! Я слышал ты в ГАИ переводишься? Или еще хуже: – Жигалов, ты посмотри на своем участке, ориентировка пришла, разыскивается мотоциклист, вместо кулаков гири пудовые, ты такого не встречал? – при этом все ржали как табун лошадей. Длилось это примерно месяца два-три, столько же Иван не здоровался и не разговаривал с Мишкой Капацевичем. Потом они все же помирились: – Иван, не злись, ну что ты злишься? А помнишь, как у меня было-то? Жигалов вспомнил и не смог сдержать смех. Года четыре назад, по осени, Мишку вызвали успокаивать одного домашнего дебошира. Мишка на крыльцо, а ему двустволка в грудь: «Убью, суку!», Мишке ничего не оставалось делать кроме как спрятаться среди кустов картошки и уходить по-пластунски. Мужику это только добавило азарта, и он начал палить по картошке. Соседи вызвали подмогу. Мишка неделю ходил героем, рассказывал всем как картечь над головой свистела, а он восьмерками уползал из сектора обстрела. Потом следователи выяснили, что патроны у мужика были холостые – так порох и дым. И тут началось: – Михаил, ты что в субботу делаешь? Помоги картошку прополоть! – Ты знаешь, Иван, за что я Бога благодарю, за то, что, пистолета у меня с собой не было. Мужик в общем-то неплохой оказался, жена стерва. Срок ему, конечно, дали, но небольшой. Через полтора года по УДО вышел, трактористом в ПМК работает. А она через неделю, как его посадили, уже с другим жила, правда, когда этот освободился, тот от нее уже сбежал. Потом он вспомнил как городские транспортники облажались. Уголовники местные «подломили» железнодорожный магазин, опера туда было сунулись, а им: «Не лезьте! Не ваша земля». Приехала опергруппа: опера, следователи, эксперт, кинолог с собакой. Собака огромная, как теленок, и вот как только с нее намордник сняли, давай она эту опергруппу гонять. Представьте себе такую картину: вся опергруппа сидит на деревьях да на столбах, и собаковод хренов тоже на дереве сидит, а кобель внизу ветки деревьев в опилки перерабатывает. И тут подходит поезд. Остановился прямо напротив от центра событий, метрах в двадцати. Окна открыты. А тут еще громкоговоритель на столбе: «Стоянка поезда двадцать минут». Майор с порванными штанами с дерева кричит: – Сержант, уберите собаку! А тот в ответ: –Да он сейчас полчасика и успокоится! – Собака мне сразу не понравилась, – смеясь, сказал Жигалов. – А ты что, тоже там был? – А как же, это ж мой участок. – Издалека смотрел? –Нет, тоже на дереве сидел. И они опять начинали хохотать, забыв прежние обиды, ведь это были будни их милицейской жизни, которую они себе выбрали. А в жизни городка происходили перемены: он преображался, становился чище и наряднее. Исчезли последние бараки, а вместе с ними и свалки с помойками, их вечные спутники. Строилось много жилья, открыли новый Дом культуры, кинотеатр. Снесли старый базар, который Жигалов считал рассадником преступности, а на его месте возвели памятник героям войны. Даже не памятник, а целый комплекс. Ко всем этим переменам Иван Егорович чувствовал свою сопричастность. Столько бессонных ночей он провел в рейдах, сколько раз он пресекал хищение стройматериалов, так называемой социалистической собственности, сколько бесед провел с «несознательным элементом»… Причем с возбуждением уголовных дел участковый не торопился, понимал, что каждый отправленный в тюрьму – это горе для семьи, это детские слезы. Ну, бывало, умыкнул мужик со стройки рулон рубероида, Жигалов его так пропесочит, что у того при слове «рубероид» еще лет десять изжога начинается. Но не со всеми так поступал Иван Егорович, те, что терроризировали привокзальную зону, у него у самого были такой изжогой, что по ночам спать не мог. Судьей в городке в ту пору был Григорий Яковлевич Головачев – фронтовик, инвалид войны, человек настолько уважаемый всеми, что даже те, кто срок получил, говорили ему: «Спасибо, Григорий Яковлевич!» Все это потому, что поступал он строго по закону. За долгое время своего судейства он научился быть абсолютно беспристрастным. Встретил его Жигалов как-то на улице: – Здравствуйте, Григорий Яковлевич! – Здравствуй, Иван! Как дела? – Да, так, вроде все хорошо. Вот только блатные достали, сил нет. – Что, сильно достали? – Да это ж как гидра о семи головах, одну срубишь – две вырастет, – распалялся участковый, – один садится, другие освобождаются, годами нигде не работают, воруют по мелочи, да приезжих грабят, а заявления на них никто не пишет, вот они безнаказанностью и пользуются. А если кто и пишет, то обвиняемый один, а остальные свидетели и свидетельствуют они понятно в чью пользу. – Да, – призадумался Головачев, – а знаешь, Иван, эта братия появилась еще после войны. Люди меняются, а промысел воровской остается, от тех первых и в живых-то теперь никого не осталось. Они раньше вокруг базара крутились. – Базара того сейчас уже нет. – Вот и они должны исчезнуть как пережиток прошлого, – произнес Григорий Яковлевич. – Ты, Иван, зайди ко мне через недельку, подумаем вместе. Неделю ждать Жигалов не смог, не вытерпел, и уже на четвертый день пришел к судье. Тот его принял с улыбкой. – Ты, Иван, «Операцию Ы и другие приключения Шурика» смотрел? Жигалов утвердительно кивнул – Там, – продолжал судья, – момент есть, когда Шурик на стройке с верзилой работает. Жигалов опять кивнул. – Вот этот верзила и подскажет тебе, что надо делать. Иван Егорович даже обидеться успел на судью: «Он что, надо мной насмехается?» герой этого фильма, прямо скажем, отрицательный герой, очень напоминал Жигалову того мотоциклиста. Судья между тем продолжал, опустив очки на кончик носа и раскрыв Уголовный кодекс. – Ты, Иван, Уголовный кодекс читаешь? – Жигалов опять кивнул, – плохо читаешь. Весь твой контингент, а именно, мелкие хищения, кража, – перечислял Головачев, – грабеж, хулиганство заканчивается на двести шестой статье УК. Вот тут-то верзила тебе и говорит: «Мыслить надо ширше». – Что-то я вас не понимаю, Григорий Яковлевич, – обиженно произнес Жигалов. – А понимать не надо, – надо следующую страницу перевернуть, – Головачев ткнул пальцем в книгу, – статья двести девятая – тунеядство. Ты же сам сказал: «Годами нигде не работают», а советский человек имеет не только право на труд, но святую обязанность быть полезным обществу. А в противном случае ты тунеядец. – Как-то мне это даже в голову не пришло… – Ведь у тебя с этой братией почему всегда проблемы? – продолжал судья, – потому что они всегда на шаг впереди тебя идут, ты же не знаешь их следующий шаг, а они все твои действия на пять ходов вперед знают. Плюс сейчас в том, что их познания в части Уголовного кодекса тоже заканчиваются на двести шестой статье «Хулиганство», а про двести девятую «Тунеядство» они и слыхом не слыхивали. А закон есть закон и статья в нем такая есть. Головачев улыбнулся и продолжал: – Правда, за всю судебную практику по этой статье в нашем районе ни разу уголовное дело не возбуждали. Действуй, Иван Егорович. Собирай документы, чтоб комар носа не подточил, а как соберешь – приходи, – и подмигнул участковому. – Так, так, так, – Жигалов переваривал сказанное. – Я вас понял, Григорий Яковлевич, сделаю все в лучшей форме. – Да, Иван, – судья протянул руку, прощаясь, – гидре головы рубить надо все сразу, только тогда толк будет. Жигалов не сразу оценил, какой подарок сделал ему старый судья, а когда до него дошло, он начал, как говорится, «копытом землю рыть», как племенной жеребец на конезаводе. С утра запасался бланками нужных протоколов, справок, объяснений и уходил в народ, находил нужных людей, заводил с ними задушевные разговоры, как бы невзначай спрашивал: – А вы, почему на работу не устраиваетесь? А давайте протокольчик составим, – дескать, – не обижайтесь, – работа у меня такая, – а подпишитесь вот здесь. А сколько хитроумных ответов наслушался за это время участковый: – От работы кони дохнут, или а пусть работает железный паровоз, а особо дерзкие утверждали, что им по понятиям работать не положено. «Ничего, – думал Иван, – дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток. И паровоз вам будет, и кони, и трактор». А они подписывали, кайфуя от своей безнаказанности. О них опера не единожды зубы ломали, а тут какой-то участковый, даже не мент, а так – мильтон. И вот спустя три месяца внушительная папка с документами, успешно пройдя все необходимые инстанции, легла на такой же старый и мощный, как и его хозяин, стол судьи Григория Яковлевича Головачева. Он неторопливо принялся их изучать. Персоны, которые фигурировали в этих документах, его интересовали мало. Ему было важно убедиться правильно ли составлены протоколы, последовательны ли показания свидетелей. В общем, соблюдена ли законность. Ознакомившись и убедившись, в один прекрасный вечер, а засиживался на работе Григорий Яковлевич допоздна, он позвонил Жигалову: – Ну, что, Иван, хорошая работа. Завтра в прокуратуру, ты знаешь, что делать, а послезавтра берешь усиленный наряд, собираешь всех своих «друзей», пока они тепленькие с утреца, и часам к десяти привозишь ко мне, «венчать» будем. В назначенный срок Жигалов имел полный комплект фигурантов дел, о которых они пока еще не знали, уютно расположившись в стареньком милицейском автозаке. Кого-то на деле взяли ночью, других с постели подняли, кто-то побегать успел вместо физзарядки. Среди милиционеров тоже были люди, которые любили спорт, поэтому далеко убежать не получилось. – И что, все? – Жигалов поздоровался со старшим конвойной группы. – Все, Иван Егорович, минут через двадцать повезем. – Дай-ка я с ними пообщаюсь, слишком долго я с ними рука об руку шел, – Жигалов поднялся в тамбур «автозака». – Ну, что, козлы, допрыгались? Жулики начали бить ногами и кулаками по стенкам: – Ты чё, мусор, масть попутал? – Начальник, за базаром-то следи! За козла отвечать придется! – А я отвечу, –согласился Жигалов. – Да тихо, тихо. Кто там самый голосистый? Вот, например, мой старый «друг» Ганя, ты здесь? – Да, здесь, начальник, где ж мне еще быть-то? – Имел ты до этого три ходки, две за хулиганку и одну за грабеж. И по зоновским понятиям ты баклан, не более того, и быть тебе в лагере над шестерками начальником, не в авторитете, конечно, но хлеб с маслом обеспечен. Да вот только поедем сейчас мы не в любимую вами кэпэзэ, а прямиком в суд, где глубоко уважаемый всеми нами судья Григорий Яковлевич Головачев отмеряет вам срок по доселе вам неведомой статье «Тунеядство», и через два часа выйдете вы из зала суда чертями, зэками, лишенными всякого авторитета. Воцарилась гробовая тишина. Жигалов продолжал: – И на этапе спросят, и в лагере спросят: «Ты кто по жизни?», – и надо будет отвечать, а отвечать-то, что? В блатные дорога заказана, а мужики, я уверен, никого из вас к себе не определят. Остается один путь – «нацеплять лахмутину», то есть надевать на руку повязку красную и определяться в актив. Так что я вас правильно назвал, просто вы этого еще не поняли. После продолжительной паузы начались шушуканья, затем робкие возражения: – Начальник, неправильно это. – Это не по понятиям! – Григорий Яковлевич такого не позволит. – Может не надо, начальник? В эту минуту Жигалов сам себе очень нравился, он чувствовал себя на коне: – А пацанов деревенских, вызванных военкоматом, грабить, последние копейки отнимать, это по понятиям? Да и к тому же вы ведь сами все подписывали, и протоколы, и предупреждения, судья у нас справедливый, отмеряет всем по закону, те, кто ранее не судим, получат условный срок, но только дорога в зону с этой статьей будет закрыта. Из-за решетчатой двери повеяло грустью и тоской. – Иван Егорович, ну пошутили и хватит. – Начальник, ну, правда, не смешно уже. В этот момент все находящиеся в клетке «автозака» готовы были написать явку с повинной за последние десять лет и подписать документ о сотрудничестве на десять грядущих лет, но Жигалов был непреклонен. – Я с вами хочу поговорить о другом, как только закончится срок, вы сюда приезжать не торопитесь, обходите стороной, здесь я хозяин – Жигалов Иван Егорович, а в моем лице советская милиция, а в ее лице – советское государство наше. Вы здесь столько напоганили, что места вам здесь не будет! Все, физкульт-привет! Дело получилось шумным. Кто-то из задержанных даже пытался напасть на конвой, чтобы прикрыться более тяжкой статьей, но конвой был усиленный и давал крепкий, однако «деликатный» отпор. Лопатин цвел как первый подснежник: – Ай, да, Ваня! Переиграл! Ай, да шахматист, молодец! Буду ходатайствовать о присвоении очередного звания. А я на пенсию ухожу с чистой совестью перед людьми. И получил тогда Жигалов не только очередное звание, а еще и благодарность от начальника управления и новенький мотоцикл «Урал» желто-синего цвета, оборудованный сиреной и с надписью «Милиция» на боку. Иван Егорович чувствовал себя именинником, он шел по своему участку с высоко поднятой головой, как бы всем своим видом говоря: «Вот, люди, живите спокойно, потому что я за вас в ответе». Он прошел от вокзала до автостанции, все везде спокойно. Решил пройтись по парку, и на первой же скамейке наткнулся на пьяного деда Балатона, тот спал сидя, и что-то бормотал под нос. «Вот же, зараза, все настроение испортил, а какой хороший день был, – подумал Жигалов, – ну, ничего, мы и с этим как-нибудь управимся».

К парку участковый имел особое отношение, поскольку считал его чуть ли не святым местом. Люди гуляют семьями или мамаша молодая с коляской, а вот дети играют в мяч, парень с девушкой обнимаются. Все эти картины радовали глаз Ивана Егоровича. К пьянке же на территории парка он относился как к личному оскорблению. Все местные алкоголики об этом знали и предпочитали не злить Жигалова. Себе дороже!

Один только дед Балатон его ни во что не ставил, и длилось это почти с тех пор, когда Жигалов стал участковым. Справедливости ради нужно сказать, что Иван Егорович ни разу и не видел, чтобы тот употреблял спиртное, потому что водка, стакан и закуска находились в принесенном дедом портфеле. Жигалов даже как-то решил устроить засаду, чтобы поймать его с поличным, но засада результата не дала. Старик приходил в парк, садился на скамейку, ставил рядом свой портфель и сидел, устремив взгляд в одну точку. Сидеть мог целый час, а иногда и больше, затем опускал руку в портфель, делал там какие-то манипуляции, на несколько секунд показывалась рука с наполненным стаканом, выпивал он залпом, затем так же быстро закрывал портфель и продолжал смотреть в ту же точку. Поэтому ни одна попытка застигнуть старика за «распитием спиртных напитков» успехом не увенчалась. Жигалов на какое-то время забывал про деда Балатона, потом он опять попадался на глаза, вызывая у участкового чувство раздражения.

Старик этот имел конкретную фамилию, имя и отчество – Макарычев Алексей Егорович, об этом Жигалов узнал, когда подошел с вопросом:

– Гражданин, предъявите ваши документы.

Старик молча, не глядя на участкового, протянул ему паспорт. «Смотри-ка, даже взглядом не удостоил, – подумал Жигалов

– Вы почему в общественном месте распиваете спиртные напитки, гражданин Макарычев?

– Лекарство я принял, гражданин начальник, – сухо ответил старик, продолжая смотреть в одну точку.

«Наверное, бывший уголовник, – промелькнула мысль в голове Ивана, – надо забрать его в участок, там разберемся». Но этого не сделал, вспоминая урок гаишника Большунова.

Иван Егорович чувствовал себя именинником, он шел по своему участку с высоко поднятой головой, как бы всем своим видом говоря: «Вот, люди, живите спокойно, потому что я за вас в ответе». Он прошел от вокзала до автостанции, все везде спокойно. Решил пройтись по парку, и на первой же скамейке наткнулся на пьяного деда Балатона, тот спал сидя, и что-то бормотал под нос. «Вот же, зараза, все настроение испортил, а какой хороший день был, – подумал Жигалов, – ну, ничего, мы и с этим как-нибудь управимся».

К парку участковый имел особое отношение, поскольку считал его чуть ли не святым местом. Люди гуляют семьями или мамаша молодая с коляской, а вот дети играют в мяч, парень с девушкой обнимаются. Все эти картины радовали глаз Ивана Егоровича. К пьянке же на территории парка он относился как к личному оскорблению. Все местные алкоголики об этом знали и предпочитали не злить Жигалова. Себе дороже!

Один только дед Балатон его ни во что не ставил, и длилось это почти с тех пор, когда Жигалов стал участковым. Справедливости ради нужно сказать, что Иван Егорович ни разу и не видел, чтобы тот употреблял спиртное, потому что водка, стакан и закуска находились в принесенном дедом портфеле. Жигалов даже как-то решил устроить засаду, чтобы поймать его с поличным, но засада результата не дала. Старик приходил в парк, садился на скамейку, ставил рядом свой портфель и сидел, устремив взгляд в одну точку. Сидеть мог целый час, а иногда и больше, затем опускал руку в портфель, делал там какие-то манипуляции, на несколько секунд показывалась рука с наполненным стаканом, выпивал он залпом, затем так же быстро закрывал портфель и продолжал смотреть в ту же точку. Поэтому ни одна попытка застигнуть старика за «распитием спиртных напитков» успехом не увенчалась. Жигалов на какое-то время забывал про деда Балатона, потом он опять попадался на глаза, вызывая у участкового чувство раздражения.

Старик этот имел конкретную фамилию, имя и отчество – Макарычев Алексей Егорович, об этом Жигалов узнал, когда подошел с вопросом:

– Гражданин, предъявите ваши документы.

Старик молча, не глядя на участкового, протянул ему паспорт. «Смотри-ка, даже взглядом не удостоил, – подумал Жигалов

– Вы почему в общественном месте распиваете спиртные напитки, гражданин Макарычев?

– Лекарство я принял, гражданин начальник, – сухо ответил старик, продолжая смотреть в одну точку.

«Наверное, бывший уголовник, – промелькнула мысль в голове Ивана, – надо забрать его в участок, там разберемся». Но этого не сделал, вспоминая урок гаишника Большунова.

Деда Балатона в городке знали, наверное, все, потому что он лет пятнадцать уже маячил в самых людных местах, при этом даже имя его мало кто знал. Так – дед Макар, дед Макарыч, но чаще всего дед Балатон. Балатоном его прозвали за то, что этим словом он выражал все отрицательные эмоции, к примеру, – плохая погода, или колдобина на дороге, он непременно говорил:

– Эх, балатон, балатон…, – потом глубоко вздыхал и добавлял, – вот проклятый балатон!

В фигуре старика просматривалась былая стать, он был высок ростом, широкоплеч, при этом не имел ни грамма лишнего веса. Коротко стриженая голова, с как будто вытесанным из камня, никогда ничего не выражающим лицом, сидела на мощной, почти борцовской шее. Большие крепкие, при этом очень цепкие руки, выдавали то, что он, видимо, долгое время занимался тяжелым физическим трудом. У тех, кто здоровался с ним за руку, возникало ощущение, что он слегка сжимает, нет не руку, а позвоночник, где-то в области почек.

Старик был неразговорчив, а если что-то и говорил, то был немногословен. Единственное, что отражало его эмоции, это глаза. Однако большую часть времени старик смотрел, казалось, куда-то внутрь себя, а если же он смотрел на кого-то, то складывалось впечатление, что он смотрел сквозь собеседника, куда-то вдаль.

Лет десять назад подвалили к нему двое блатных – Синий и Пупа.

– А не хочешь ли ты, дед, опохмелить честных бродяг? Старик повернулся к ним, как-то по волчьи, всем телом и внимательно посмотрел на них. Через полминуты первым заговорил Синий:

– Вы извините нас, пожалуйста, отдыхайте, дай Бог вам здоровья!

Потом Пупа, громко проглотив слюну, вопросительно произнес:

– Ну, дак мы пойдем? – И уже отойдя метров пятьдесят добавил: Сукой буду, из старых воров он, а здесь, наверное, от мусоров шифруется.

– У моего бати глаза такие были, – присев на скамейку, сказал Синий. – Он с войны без башки пришел.

– Как это – без башки?

– А так! Другие без руки, без ноги возвращались, а батя без башки пришел. Вроде бы смотришь: голова на месте, а присмотришься – ее нету. Для такого человека убить, как тебе таракана раздавить. Не всегда он такой был, месяц-два вроде все нормально, а потом сдвиг по фазе, и пошел в штыковую атаку! Мы с мамкой неделями по кустам да по огородам прятались. Пил сильно, а потом плакал и прощения просил.

– Да, тяжело так жить, как же он жил-то?

– А он и не жил. Как-то в очередной загул сосед пытался урезонить, так он его черенком от лопаты до полусмерти избил, хорошо мужики прибежали скрутили…

– И чё?

– Да ничё, посадили его, а через полгода на лесоповале, когда он с топором на охрану кинулся, пристрелили! Я не знаю, из каких дед Балатон, из тех или из этих, ясно одно, стороной его обходить надо!

Однажды Жигалову позвонил дежурный:

– Иван, у тебя в парке труп. Выдвигайся туда, опергруппа подъедет позже.

Прибыв в парк, Жигалов обнаружил под скамейкой тело мужчины. Начали собираться зеваки. Приглядевшись, Жигалов определил, что это Мишка Петухов по прозвищу Гребень, из блатных. «Наверное, политуры какой-нибудь обожрался, да кони двинул», – подумал Иван Егорович. Вдруг тело издало звук, который бывает при жесточайшем поносе, от него пошла ужасная вонь. Гребень открыл глаза:

– О, где я? Привет, начальник, – Мишка разглядел участкового. – Что это со мной?

Подъехала опергруппа:

– Отбой, – крикнул Жигалов, – живой Мишка, только обгадился.

– Расходитесь, граждане, расходитесь, кина не будет, – и уже тише, обращаясь к Гребню, – а тебя я сейчас в камеру засуну вот в таком виде и все – зашкваренный ты, лишишься всякого уголовного авторитета.

– Начальник, Богом прошу не надо, меня же там на парашу посадят.

Жигалов достал какой-то бланк и стал быстро его заполнять:

– Это расписка о сотрудничестве, агентом моим будешь, стучать будешь, понял? Подписывай быстро! Или в камеру?

Петухов подписал, деваться было некуда.

– А теперь, пошел вон!

Когда Мишка засеменил, держа потяжелевшие штаны, Жигалов подошел к Матвеевне, которая продавала билеты на танцплощадку, а днем эту площадку подметала.

– Что тут произошло-то?

– Подсел Мишка к Балатону и шасть к нему в портфель, – полушепотом излагала Матвеевна, – а Балатон его кулаком сверху по голове тук, Мишка и стих. Дед его за руки и за скамейку, да и был таков.

«Ай, да Балатон! – смеялся Жигалов. – Сам того не желая, на меня сработал. И надо ж так приложился, что Мишка ничего не помнит».

Придя в отдел, он рассказал эту историю дежурному Баранову, тот со смехом предположил:

– Может, Мишка в портфель к Балатону полез за шахматами, ведь он же всегда шахматы с собой носит?

– Ага! – подхватил Жигалов, – в шахматишки решил перекинуться, а тот его по кумполу, аж лампочку стряхнул! Оба рассмеялись.

Шахматы, действительно, у старика Макарычева всегда были с собой, они были его увлечением, даже страстью, они же служили еще одной причиной неприязненного отношения к нему Жигалова. «Надо ж так! – думал Жигалов. – Шахматы вполне мирная, даже полезная игра, а Балатон и тут нарушает закон». Матвеевна рассказывала участковому, что иногда старик играл на бутылку водки. Так шахматы из мирного увлечения превращались в азартную игру, а этого не заметить, спустить на тормозах, Жигалов уже не мог. Чтобы на его участке, белым днем, в центре парка творилось такое беззаконие! Тут уже попахивало честью мундира, и Жигалов в который уже раз объявил деду Балатону войну. А тот как будто чуял опасность, даже пить вроде бы стал меньше и никак не давал шанса поймать себя с поличным.

Балатон по-прежнему находился в парке, иногда расставив фигуры на шахматной доске, иногда просто сидел, уставившись в одну точку. «Значит, уже выпил, – думал Иван Егорович, – сейчас начнет предлагать прохожим сыграть партейку». А старик сидел себе, бормотал что-то под нос, ни к кому не приставал, и раздосадованный Жигалов уходил прочь.

Война результатов не давала никаких, и Жигалов навремя отступал. Забыть эту тему совсем не позволяли поступающие время от времени сигналы, и даже упреки в бездеятельности:

– А что это дед Балатон в парке пьяный спит? – или еще хуже, – Он же сам с собой разговаривает, людей пугает, кричит. Вы почему ничего не предпринимаете, ведь вы же участковый? Я вот своему мужу деньги дала на электробритву, а он деду Балатону в шахматы их проиграл и пьяный домой пришел.

Жигалов разработал как-то целую операцию. Жил в то время в городке плут и авантюрист Анашкин по прозвищу Гроссмейстер. С его появлением, как грибы после дождя, начали появляться шахматные секции и кружки – в Доме пионеров, в школах, в клубе ремзавода, на элеваторе. Любителей шахмат было не очень много, так что во всех кружках, или, как их называл Гроссмейстер, клубах состояли одни и те же люди и их многочисленные родственники. Названия клубов разнообразием тоже не отличались – «Ход конем», «Черная королева», «Белая ладья» и так далее. И везде Гроссмейстер-Анашкин получал пусть небольшую, но зарплату. Иногда по выходным он устраивал турниры, первенства, другие соревнования по шахматам. При этом Гроссмейстер появлялся на публике в белой рубашке и галстуке-бабочке. Обо всех его финансовых махинациях Жигалов докладывал новому начальнику милиции Гончаруку, но тот махнул рукой:

– Если по линии ОБХСС на предприятиях нарушения найдут, тогда ладно, а так пусть играют, – народу все же веселей.

И все же Гроссмейстер-Анашкин был у Жигалова на крючке и по первому требованию явился в опорный пункт.

– У меня к тебе Анашкин, задание особой важности – надо одного «фрукта» отучить в шахматы играть, – начал Иван Егорович. – Я выдам тебе бутылку водки.

– Да я же не пью, товарищ капитан, – возмутился Анашкин.

– Тебя пить никто и не заставляет, – давал наставления Жигалов, – подойдешь к деду Балатону, предложишь ему сыграть. Мне надо, чтобы ты выиграл у него несколько раз, чтобы он за бутылками побегал, потом одну партию ему проиграешь.

– Я проигрывать не привык, – опять возмутился Гроссмейстер.

– Ничего, проиграешь и отдашь ему мою меченую бутылку. А тут и я с понятыми подоспею, понял?

В назначенное время Жигалов послал Анашкина к Балатону, а сам занял наблюдательную позицию за танцплощадкой. Прошло полчаса, старик никуда не уходил, прошел еще час, Гроссмейстер не подавал условного сигнала, прошло еще полчаса, все без изменений. Жигалов вспомнил, что у него назначена важная встреча, и когда он спустя полчаса вернулся, то увидел такую картину. Анашкин сидел на скамье один, и через горлышко допивал его, меченую, кстати, купленную за собственные деньги, бутылку.

– Что ж ты делаешь, идиот? – взорвался Жигалов, но когда заметил, что Гроссмейстер-Анашкин плачет, спросил: Он тебя бил что ли?

– Он меня даже пальцем не коснулся, – всхлипывая произнес шахматист, – он мне просто показал, что я никто, что я ноль полнейший. Одну партию в растяжку, причем на протяжении всей партии я был уверен, что я выигрываю, а он потом – бац и все – мат! Потом предложил блиц, быстрые шахматы, значит. И пять партий меня как щенка мордой в лужу тыкал, а потом встал и ушел.

Анашкин допил остаток водки.

– А бутылку он не взял твою, Иван Егорович. Сказал, чтоб я выпил, вот я и пью.

Через неделю к Жигалову пришла жена Анашкина и сказала, что тот уже неделю пьет, на работу не ходит, и просила отменить «спецзадание». Беседу с шахматистом участковый, конечно, провел, пить тот бросил, но и к шахматам, как он утверждал, больше в жизни не притронется.

– Я на них, Иван Егорович, смотреть не могу!

Перестроился Анашкин быстро. За казенные же деньги купил несколько пневматических винтовок и начал открывать стрелковые секции и кружки. Видимо, работать физически ему было противопоказано на генном уровне.

А что же старик Макарычев? Продолжал сидеть в парке, иногда с шахматами, иногда без них, то исчезал на месяц, то снова появлялся. Зимой он коротал вечера во множественных в то время кочегарках. Можно было встретить его на вокзале или в доме колхозника. А как только пригревало солнышко, он вот он тут как тут – в парке на скамье.

Сильно не любил Макарычева участковый Жигалов: «Вроде бы не преступник же он, да и не сильно шумный, хоть и часто пьяным бывает». И нелюбовь эта не давала покоя, как зубная боль, то проходила, то обострялась. А все от того, что Балатон этот не боялся, не уважал, как все остальные, а наоборот, всем своим видом показывал презрение к нему, к Жигалову. А ведь это его земля, он здесь хозяин.

Бывало едет участковый на своем мотоцикле, а впереди пьяные мужики маячат, увидят его и в кусты прячутся. «Уважают, – думает Иван Егорович, и делает вид, что не заметил, – или другой попадается на мелочевке, – прости Иван Егорович, больше не повторится, – он и прощает, построжится для виду, – а этот нет, он не то чтобы поздороваться первым, он даже головы не повернет, даже не смотрит в твою сторону, а ведь это все на людях». Жигалов ловил себя на мысли, что он боится этого старика, боится потому что за столько лет так ничего и не удалось о нем выяснить. Кто он? Откуда? Родственников нет, друзей тоже, одни собутыльники да партнеры по шахматам, которые о нем ничего не знали. Делать запрос в архив МВД, вроде бы не было весомых причин, в военкомате Жигалову сухо ответили:

– В силу преклонного возраста, на воинском учете данный гражданин не состоит, если он вам интересен, делайте официальный запрос, мы отошлем его в архив Министерства обороны.

Причин делать запрос у Жигалова не было, и он очередной раз отступался и даже забывал о старике. Потом в очередной раз заходил в парк и натыкался на Балатона, который, явно в нетрезвом состоянии, разговаривал сам с собой. Жигалов присаживался на скамью и пытался хоть что-то разобрать в словах Макарычева, но для него это была полная околесица:

– Бабыня, зачем ты так? Шурка! Водку не пей, узбекам водку не положено!

– Гражданин Макарычев, – громко говорил Жигалов, – вы почему в пьяном виде?

– Я! – отзывался Балатон, вставал. – Ухожу!

Деда Балатона в городке знали, наверное, все, потому что он лет пятнадцать уже маячил в самых людных местах, при этом даже имя его мало кто знал. Так – дед Макар, дед Макарыч, но чаще всего дед Балатон. Балатоном его прозвали за то, что этим словом он выражал все отрицательные эмоции, к примеру, – плохая погода, или колдобина на дороге, он непременно говорил:

– Эх, балатон, балатон…, – потом глубоко вздыхал и добавлял, – вот проклятый балатон!

В фигуре старика просматривалась былая стать, он был высок ростом, широкоплеч, при этом не имел ни грамма лишнего веса. Коротко стриженая голова, с как будто вытесанным из камня, никогда ничего не выражающим лицом, сидела на мощной, почти борцовской шее. Большие крепкие, при этом очень цепкие руки, выдавали то, что он, видимо, долгое время занимался тяжелым физическим трудом. У тех, кто здоровался с ним за руку, возникало ощущение, что он слегка сжимает, нет не руку, а позвоночник, где-то в области почек.

Старик был неразговорчив, а если что-то и говорил, то был немногословен. Единственное, что отражало его эмоции, это глаза. Однако большую часть времени старик смотрел, казалось, куда-то внутрь себя, а если же он смотрел на кого-то, то складывалось впечатление, что он смотрел сквозь собеседника, куда-то вдаль.

Лет десять назад подвалили к нему двое блатных – Синий и Пупа.

– А не хочешь ли ты, дед, опохмелить честных бродяг? Старик повернулся к ним, как-то по волчьи, всем телом и внимательно посмотрел на них. Через полминуты первым заговорил Синий:

– Вы извините нас, пожалуйста, отдыхайте, дай Бог вам здоровья!

Потом Пупа, громко проглотив слюну, вопросительно произнес:

– Ну, дак мы пойдем? – И уже отойдя метров пятьдесят добавил: Сукой буду, из старых воров он, а здесь, наверное, от мусоров шифруется.

– У моего бати глаза такие были, – присев на скамейку, сказал Синий. – Он с войны без башки пришел.

– Как это – без башки?

– А так! Другие без руки, без ноги возвращались, а батя без башки пришел. Вроде бы смотришь: голова на месте, а присмотришься – ее нету. Для такого человека убить, как тебе таракана раздавить. Не всегда он такой был, месяц-два вроде все нормально, а потом сдвиг по фазе, и пошел в штыковую атаку! Мы с мамкой неделями по кустам да по огородам прятались. Пил сильно, а потом плакал и прощения просил.

– Да, тяжело так жить, как же он жил-то?

– А он и не жил. Как-то в очередной загул сосед пытался урезонить, так он его черенком от лопаты до полусмерти избил, хорошо мужики прибежали скрутили…

– И чё?

– Да ничё, посадили его, а через полгода на лесоповале, когда он с топором на охрану кинулся, пристрелили! Я не знаю, из каких дед Балатон, из тех или из этих, ясно одно, стороной его обходить надо!

Однажды Жигалову позвонил дежурный:

– Иван, у тебя в парке труп. Выдвигайся туда, опергруппа подъедет позже.

Прибыв в парк, Жигалов обнаружил под скамейкой тело мужчины. Начали собираться зеваки. Приглядевшись, Жигалов определил, что это Мишка Петухов по прозвищу Гребень, из блатных. «Наверное, политуры какой-нибудь обожрался, да кони двинул», – подумал Иван Егорович. Вдруг тело издало звук, который бывает при жесточайшем поносе, от него пошла ужасная вонь. Гребень открыл глаза:

– О, где я? Привет, начальник, – Мишка разглядел участкового. – Что это со мной?

Подъехала опергруппа:

– Отбой, – крикнул Жигалов, – живой Мишка, только обгадился.

– Расходитесь, граждане, расходитесь, кина не будет, – и уже тише, обращаясь к Гребню, – а тебя я сейчас в камеру засуну вот в таком виде и все – зашкваренный ты, лишишься всякого уголовного авторитета.

– Начальник, Богом прошу не надо, меня же там на парашу посадят.

Жигалов достал какой-то бланк и стал быстро его заполнять:

– Это расписка о сотрудничестве, агентом моим будешь, стучать будешь, понял? Подписывай быстро! Или в камеру?

Петухов подписал, деваться было некуда.

– А теперь, пошел вон!

Когда Мишка засеменил, держа потяжелевшие штаны, Жигалов подошел к Матвеевне, которая продавала билеты на танцплощадку, а днем эту площадку подметала.

– Что тут произошло-то?

– Подсел Мишка к Балатону и шасть к нему в портфель, – полушепотом излагала Матвеевна, – а Балатон его кулаком сверху по голове тук, Мишка и стих. Дед его за руки и за скамейку, да и был таков.

«Ай, да Балатон! – смеялся Жигалов. – Сам того не желая, на меня сработал. И надо ж так приложился, что Мишка ничего не помнит».

Придя в отдел, он рассказал эту историю дежурному Баранову, тот со смехом предположил:

– Может, Мишка в портфель к Балатону полез за шахматами, ведь он же всегда шахматы с собой носит?

– Ага! – подхватил Жигалов, – в шахматишки решил перекинуться, а тот его по кумполу, аж лампочку стряхнул! Оба рассмеялись.

Шахматы, действительно, у старика Макарычева всегда были с собой, они были его увлечением, даже страстью, они же служили еще одной причиной неприязненного отношения к нему Жигалова. «Надо ж так! – думал Жигалов. – Шахматы вполне мирная, даже полезная игра, а Балатон и тут нарушает закон». Матвеевна рассказывала участковому, что иногда старик играл на бутылку водки. Так шахматы из мирного увлечения превращались в азартную игру, а этого не заметить, спустить на тормозах, Жигалов уже не мог. Чтобы на его участке, белым днем, в центре парка творилось такое беззаконие! Тут уже попахивало честью мундира, и Жигалов в который уже раз объявил деду Балатону войну. А тот как будто чуял опасность, даже пить вроде бы стал меньше и никак не давал шанса поймать себя с поличным.

Балатон по-прежнему находился в парке, иногда расставив фигуры на шахматной доске, иногда просто сидел, уставившись в одну точку. «Значит, уже выпил, – думал Иван Егорович, – сейчас начнет предлагать прохожим сыграть партейку». А старик сидел себе, бормотал что-то под нос, ни к кому не приставал, и раздосадованный Жигалов уходил прочь.

Война результатов не давала никаких, и Жигалов навремя отступал. Забыть эту тему совсем не позволяли поступающие время от времени сигналы, и даже упреки в бездеятельности:

– А что это дед Балатон в парке пьяный спит? – или еще хуже, – Он же сам с собой разговаривает, людей пугает, кричит. Вы почему ничего не предпринимаете, ведь вы же участковый? Я вот своему мужу деньги дала на электробритву, а он деду Балатону в шахматы их проиграл и пьяный домой пришел.

Жигалов разработал как-то целую операцию. Жил в то время в городке плут и авантюрист Анашкин по прозвищу Гроссмейстер. С его появлением, как грибы после дождя, начали появляться шахматные секции и кружки – в Доме пионеров, в школах, в клубе ремзавода, на элеваторе. Любителей шахмат было не очень много, так что во всех кружках, или, как их называл Гроссмейстер, клубах состояли одни и те же люди и их многочисленные родственники. Названия клубов разнообразием тоже не отличались – «Ход конем», «Черная королева», «Белая ладья» и так далее. И везде Гроссмейстер-Анашкин получал пусть небольшую, но зарплату. Иногда по выходным он устраивал турниры, первенства, другие соревнования по шахматам. При этом Гроссмейстер появлялся на публике в белой рубашке и галстуке-бабочке. Обо всех его финансовых махинациях Жигалов докладывал новому начальнику милиции Гончаруку, но тот махнул рукой:

– Если по линии ОБХСС на предприятиях нарушения найдут, тогда ладно, а так пусть играют, – народу все же веселей.

И все же Гроссмейстер-Анашкин был у Жигалова на крючке и по первому требованию явился в опорный пункт.

– У меня к тебе Анашкин, задание особой важности – надо одного «фрукта» отучить в шахматы играть, – начал Иван Егорович. – Я выдам тебе бутылку водки.

– Да я же не пью, товарищ капитан, – возмутился Анашкин.

– Тебя пить никто и не заставляет, – давал наставления Жигалов, – подойдешь к деду Балатону, предложишь ему сыграть. Мне надо, чтобы ты выиграл у него несколько раз, чтобы он за бутылками побегал, потом одну партию ему проиграешь.

– Я проигрывать не привык, – опять возмутился Гроссмейстер.

– Ничего, проиграешь и отдашь ему мою меченую бутылку. А тут и я с понятыми подоспею, понял?

В назначенное время Жигалов послал Анашкина к Балатону, а сам занял наблюдательную позицию за танцплощадкой. Прошло полчаса, старик никуда не уходил, прошел еще час, Гроссмейстер не подавал условного сигнала, прошло еще полчаса, все без изменений. Жигалов вспомнил, что у него назначена важная встреча, и когда он спустя полчаса вернулся, то увидел такую картину. Анашкин сидел на скамье один, и через горлышко допивал его, меченую, кстати, купленную за собственные деньги, бутылку.

– Что ж ты делаешь, идиот? – взорвался Жигалов, но когда заметил, что Гроссмейстер-Анашкин плачет, спросил: Он тебя бил что ли?

– Он меня даже пальцем не коснулся, – всхлипывая произнес шахматист, – он мне просто показал, что я никто, что я ноль полнейший. Одну партию в растяжку, причем на протяжении всей партии я был уверен, что я выигрываю, а он потом – бац и все – мат! Потом предложил блиц, быстрые шахматы, значит. И пять партий меня как щенка мордой в лужу тыкал, а потом встал и ушел.

Анашкин допил остаток водки.

– А бутылку он не взял твою, Иван Егорович. Сказал, чтоб я выпил, вот я и пью.

Через неделю к Жигалову пришла жена Анашкина и сказала, что тот уже неделю пьет, на работу не ходит, и просила отменить «спецзадание». Беседу с шахматистом участковый, конечно, провел, пить тот бросил, но и к шахматам, как он утверждал, больше в жизни не притронется.

– Я на них, Иван Егорович, смотреть не могу!

Перестроился Анашкин быстро. За казенные же деньги купил несколько пневматических винтовок и начал открывать стрелковые секции и кружки. Видимо, работать физически ему было противопоказано на генном уровне.

А что же старик Макарычев? Продолжал сидеть в парке, иногда с шахматами, иногда без них, то исчезал на месяц, то снова появлялся. Зимой он коротал вечера во множественных в то время кочегарках. Можно было встретить его на вокзале или в доме колхозника. А как только пригревало солнышко, он вот он тут как тут – в парке на скамье.

Сильно не любил Макарычева участковый Жигалов: «Вроде бы не преступник же он, да и не сильно шумный, хоть и часто пьяным бывает». И нелюбовь эта не давала покоя, как зубная боль, то проходила, то обострялась. А все от того, что Балатон этот не боялся, не уважал, как все остальные, а наоборот, всем своим видом показывал презрение к нему, к Жигалову. А ведь это его земля, он здесь хозяин.

Бывало едет участковый на своем мотоцикле, а впереди пьяные мужики маячат, увидят его и в кусты прячутся. «Уважают, – думает Иван Егорович, и делает вид, что не заметил, – или другой попадается на мелочевке, – прости Иван Егорович, больше не повторится, – он и прощает, построжится для виду, – а этот нет, он не то чтобы поздороваться первым, он даже головы не повернет, даже не смотрит в твою сторону, а ведь это все на людях». Жигалов ловил себя на мысли, что он боится этого старика, боится потому что за столько лет так ничего и не удалось о нем выяснить. Кто он? Откуда? Родственников нет, друзей тоже, одни собутыльники да партнеры по шахматам, которые о нем ничего не знали. Делать запрос в архив МВД, вроде бы не было весомых причин, в военкомате Жигалову сухо ответили:

– В силу преклонного возраста, на воинском учете данный гражданин не состоит, если он вам интересен, делайте официальный запрос, мы отошлем его в архив Министерства обороны.

Причин делать запрос у Жигалова не было, и он очередной раз отступался и даже забывал о старике. Потом в очередной раз заходил в парк и натыкался на Балатона, который, явно в нетрезвом состоянии, разговаривал сам с собой. Жигалов присаживался на скамью и пытался хоть что-то разобрать в словах Макарычева, но для него это была полная околесица:

– Бабыня, зачем ты так? Шурка! Водку не пей, узбекам водку не положено!

– Гражданин Макарычев, – громко говорил Жигалов, – вы почему в пьяном виде?

– Я! – отзывался Балатон, вставал. – Ухожу!

И уходил тяжелой, однако уверенной походкой. «Хоть бы споткнулся, упал!» У Жигалова и рация уже в руке, чтобы вызвать наряд и доставить деда в отделение, но тот не падал, он просто уходил, оставляя участкового один на один со своим бессилием.

И уходил тяжелой, однако уверенной походкой. «Хоть бы споткнулся, упал!» У Жигалова и рация уже в руке, чтобы вызвать наряд и доставить деда в отделение, но тот не падал, он просто уходил, оставляя участкового один на один со своим бессилием.

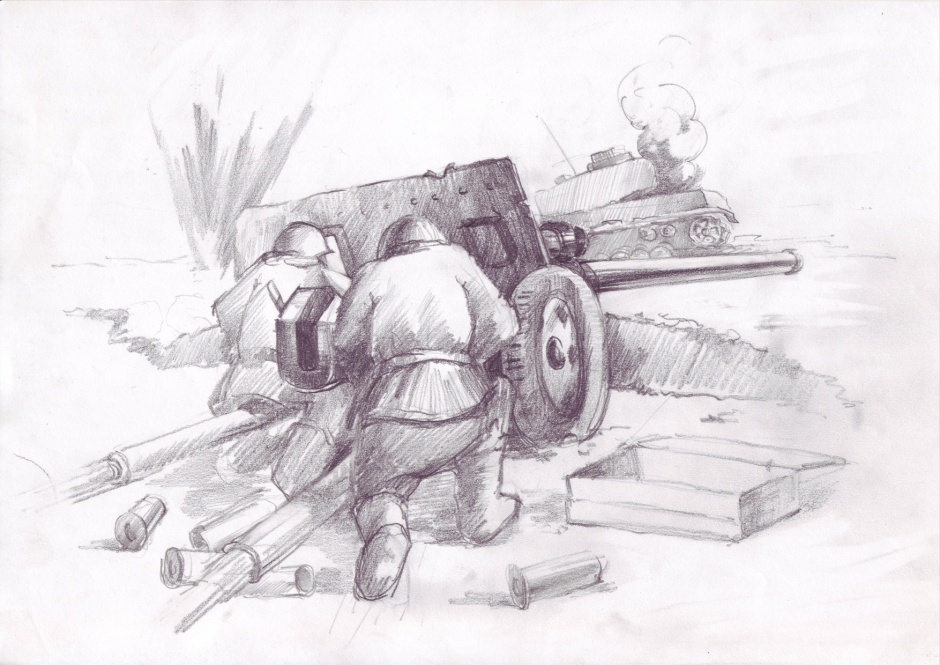

Все бы ничего, но год назад старик Макарычев выкинул фортель, после которого городок гудел еще неделю, как пчелиный улей, обсуждая произошедшее. В канун сорокалетия Великой Победы советское правительство приняло решение наградить всех участников войны орденом Отечественной войны. По случаю этого награждения во Дворце культуры собрали фронтовиков со всего района. Жигалов присутствовал на этом мероприятии по долгу службы. Он всматривался в знакомые и незнакомые лица, это только с первого взгляда могло показаться, что все ветераны похожи друг на друга. На самом деле нет. Вот тихонько стоит группа, человек десять. Если приглядеться, у них и медали боевой ни одной нет, все юбилейные. Другая группа – более многочисленная, и тоже без особых наград. «Это, наверное, те, что воевали с японцами на Дальнем Востоке,» – подумал Иван Егорович. Подтверждением его догадки были доносившиеся до него слова Хинган, Мукдэн. Прибывали все новые и новые ветераны, от звона множества медалей исходил мягкий мелодичный звук. Особо шумной была группа, которая стояла ближе всех к крыльцу Дома культуры. Подойдя ближе, Жигалов увидел обилие орденов: Красной Звезды, Отечественной войны, Красного Знамени. «Это мужики серьезные» – мелькнуло в голове Жигалова. Вновь подошедшие определялись, куда им подойти, здоровались, обнимались. Были и такие, что просто стояли, по трое. Иван Егорович встретил своего соседа, дядю Сережу Андреева, скромнейшего человека с изуродованным лицом без одного глаза. Историю дяди Сережи Жигалов знал. Дело в том, что на фронте он не был, ушел добровольцем, направили его в артиллерийское минометное училище в Красноярск. Спустя три месяца при учебных стрельбах произошел несчастный случай: разорвало миномет, двое курсантов погибли, а Андреев почти год пролежал в госпиталях, потом его комиссовали. Иван Егорович каждый год видел, как сосед в День Победы сидел у себя в садке один, пил водку и плакал, сильно переживал непонятное положение. – Мы ведь там, в училище, как дистрофики ходили, у ребят голодные обмороки случались, – рассказывал Андреев, – кинули мину в ствол, она не сработала, осталась в стволе, а мы уши руками закрыли и не заметили, думали она улетела, и кинули туда вторую, произошел взрыв прямо в стволе, миномет разорвало…». Неизвестно, сколько бы таких праздников Победы было бы у дяди Сережи, но однажды к нему пришел один из самых уважаемых в городке фронтовиков, полковник Лукьянов, и сразу от калитки заявил: – Так, Серега, чтобы на девятое мая с нами был в общем, так сказать, строю! Андреев хотел что-то возразить, но полковник шутливо скомандовал: – Молчать! Ранение ты тяжелое получил? Получил. Год по госпиталям провалялся? Было? И друзей потерял! Вот и должен ты с нами за одним столом сидеть. – Да я немцев только пленных видел, – робко возразил Андреев. Полковник призадумался и произнес: – Друг у меня есть под Новосибирском, Герой Советского Союза, между прочим, так вот он тоже за всю войну ни одного фашиста не видел, а знаешь почему? В дальнобойной артиллерии воевал. В один прекрасный момент разведка доложила о большом скоплении немцев, им дали координаты, и они до дивизии врагов уничтожили. За что и были представлены к высоким правительственным наградам, – полковник раскатисто захохотал, потом опять сделался серьезным. – Или вот председатель районного Совета ветеранов войны Романец, знаешь такого? – Андреев кивнул. – Так вот он всю войну в Омске в учебном батальоне прослужил, – кадры готовил для своей дивизии. Дивизия-то боевой путь прошла от Москвы до Берлина, и номер этой дивизии у Романца в военном билете записан, не подкопаешься. Пригласил его как-то первый секретарь товарищ Ховченко и спросил, где он воевал, Романец соврать ему не посмел, рассказал все честно. Потом попросил освободить его от должности. Ховченко сказал, чтобы тот работал и дальше, но за стол с фронтовиками никогда не садился. Вот такие дела, Серега… И уже собравшись уходить, добавил: – Как старший по званию приказываю – праздник Великой Победы праздновать вместе с другими! Понял? А у кого вопросы будут, ко мне отправляй, объясню! Жигалов, находясь за живой изгородью из черемухи, слышал весь этот разговор и теперь смотрел на скромно стоящего у крыльца дядю Сережу. «И все равно он стесняется», – подумал Иван Егорович, подошел и нарочито громко сказал: – С праздником, с Днем Победы, товарищ артиллерист-минометчик Андреев. – Спасибо, Ваня, – сосед опустил голову. – У кого-то война медалями на груди написана, а у тебя она на лице расписалась, да таким почерком, что ни с чем не перепутаешь, – крепко пожимая руку Андрееву, закончил разговор Жигалов. И тут увидел Макарычева-Балатона, тот размеренно прохаживался среди ветеранов, в своем неизменном наряде, выцветшем темно-синем плаще и белой кепке. «Этот что здесь потерял?» – подумал участковый. Пригласили всех пройти в зал. Люди начали шумно рассаживаться, причем так же группами, как и стояли на улице. Хор грянул «Вставай, страна огромная…», звучали поздравительные речи и вот, наконец, стали вручать ордена, согласно списку, по алфавиту. Ведущий называл фамилию, ветеран выходил на сцену, военком вручал орден. Награжденные вели себя по-разному, кто-то привинчивал орден и рвался к микрофону со словами: «Наконец-то Родина оценила наши заслуги». Другие тихонько выходили, получали орден и быстро уходили, пряча его в карман. Обстановка в зале становилась нездоровой, люди шумели, о чем-то спорили друг с другом, раздались выкрики: – Что ж вы всех под одну гребенку-то? – Неправильно это! Страсти немного поутихли, когда на сцену стали приглашать орденоносцев и вручать им ордена первой степени «в золоте», тогда как всем остальным вручали ордена второй степени «в серебре». По алфавиту дошла очередь до Романца, ему как председателю Совета ветеранов военком также выхлопотал Орден Отечественной войны первой степени в золоте. Когда ведущий объявил об этом, в зале наступила гробовая тишина. «Вот сейчас кинь спичку, и зал взорвется», – успел подумать Жигалов. – И как ты, Романец, носить-то его будешь? – в тишине раздался голос старика Макарычева, который стоял у стены, держась за батарею. – Он же дырку у тебя на груди прожжет. Такими орденами посмертно награждали, – и повернувшись к выходу, напоследок крикнул: Устроили тут балаган! «А вот и спичка», – мелькнуло в голове Ивана. Ему и самому эта процедура не нравилась. Зал взорвался, загудел, даже слышен был отборный мат, человек пятнадцать встали и ушли вслед за Балатоном. Ушли, шумно ругаясь, кто-то из уже получивших награду, клал свой орден на край сцены, среди них Жигалов заметил и своего соседа Андреева. Дядю Сережу было искренне жаль. «Вот Балатон, вот сволочь! Праздник людям испортил! Ну ничего, я до тебя доберусь!» – негодовал Иван Егорович. Обстановку попытался разрядить небезызвестный Анашкин, который выскочил на сцену с баяном и резанул марш Семёна Чернецкого «Вступление Красной Армии в Будапешт». Романцу стало плохо, ему вызвали скорую, когда его выводили под руки, он, держась за сердце, все повторял: «Мне же положено, меня же государство наградило!» Пытались было продолжить награждение, но на сцену люди выходить не хотели. Поняв, что ничего не получится, военный комиссар района сделал заявление: «Всем остальным ордена будут вручены через сельские Советы и через военкомат» и тоже ушел. Потом начался концерт, но оставшиеся в зале, казалось, смотрели не на сцену, а себе под ноги и тихонько расходились. Утром следующего дня всех работников милиции, которые присутствовали на этом мероприятии, во главе с начальником, подполковником Гончаруком, вызвали в райком партии, где они получили такую взбучку, что Иван Егорович слег с температурой, а жена, ночью вытирая ему пот, слышала, как он во сне или в бреду говорил: «Убью гада!» Оправившись от болезни, Жигалов с головой погрузился в работу, которой становилось не меньше. Ведь не одним же Балатоном, в самом деле, заниматься! А тот куда-то исчез и появился только к осени. «У этого старика какое-то звериное чутье на приближающуюся опасность», – подумал Жигалов, вспоминая все свои провалившиеся засады и «операции». Вот и в этот раз он исчез перед опасностью, а она – эта опасность – была! Летом, через месяц после майских праздников, в городке появились двое симпатичных мужчин, с одинаковыми прическами, в одинаковых костюмах и галстуках. Они очень интересовались персоной Макарычева. – Кто такой? Откуда прибыл? Чем занимается? О чем говорит? Да и самого Жигалова как будто через стиральную машину пропустили. Выясняли, имея в виду сорванное награждение фронтовиков: – Почему допустили такое? Почему не пресекли вражеские нападки на заслуженных людей? «Это Романец донос настрочил», – подумал участковый, а вслух произнес: – Да не враг он, Макарычев этот, товарищи дорогие, а просто старый выпивоха, а с Романцом у них старые неприязненные отношения. Те двое переглянулись, записали объяснения Ивана Егоровича, он расписался, на прощание один сказал: – Вы не обижайтесь, работа у нас такая. – Ведь мы с вами почти коллеги, – добавил второй. Когда они исчезли из поля зрения, Жигалов еще долго сидел чернее тучи: «Вот еще с Комитетом неприятностей не хватало из-за этого Балатона, и так выговор по партийной линии схлопотал ни за что». Потом улыбнулся, даже хохотнул: «А ты тоже хорош гусь, грудью встал за Балатона, сдал бы его комитетчикам, и у самого проблем бы поубавилось. Взял бы да сказал, что тот недоволен советской властью!». Потом вновь сделался серьезным. «Нет, это уже подлость, не враг же он на самом деле, воюешь ты с ним и воюй дальше, но только по-честному, по закону, ведь ты же не подлец, Жигалов? А?» – спросил сам себя Иван Егорович. А старик Макарычев, как будто мысли его прочитал, в благодарность целый год почти никак себя не проявлял. Участковый видел его издалека несколько раз, даже как-то поздоровались, хотя Жигалов часто заходил в парк в надежде встретить там деда Балатона, но тот радости такой ему не предоставлял, или просто не судьба была встретиться. Когда участковый приходил, того уже не было, и наоборот. «Неужели это победа, и война с Балатоном окончена?» – подумал Жигалов, но добровольная помощница Матвеевна опустила его на грешную землю: – Туточки он, Иван Егорович, Макарыч-то, выпивает, ага, только он уходит минут за десять до того, как тебе прийти, как чует что ли. – Вот нечистая сила, – ругнулся Жигалов, – чертовщина какая-то, ладно ничего… Мы и с чертовщиной разберемся, вот сейчас сухой закон вышел, я всех на чистую воду выведу, и Балатона тоже. А вскоре на стол участкового легла бумага, которая повлияла на ход дальнейших событий. Этой бумагой было заявление от директора Дома пионеров Ларисы Ивановны Вороновой, в котором она излагала, что во время занятий авиамодельного кружка пионеры Сидоров и Сахно выражались нецензурной бранью. И когда она учинила им допрос, они рассказали, что, гуляя по парку, они увидели старика с шахматной доской, вежливо попросили у него шахматы, на что тот ответил: «Повторите за мной эти слова, тогда дам». Дети повторять не стали, но слова запомнили. Далее Лариса Ивановна просила принять меры и оградить детей от пьяного матерщинника. «Вот это уже документ, – подумал Жигалов, – теперь мы по-другому поговорим». Хотя, что делать с этим заявлением, он не знал, несмотря на большой стаж работы. Доказательств, что тот был пьян, нет, да и процедуру опроса детей, даже в присутствии родителей, он представлял себе слабо. «Вот встречаемся мы с детьми и заставляем их произносить нецензурную брань в присутствии родителей и работников милиции… Гмм, так и самому под статью о развращении малолетних загреметь нетрудно», – размышлял Иван Егорович. Поэтому при первой же возможности зашел он к начальнику милиции Гончаруку и изложил все свои опасения, а также честно рассказал о своей давней войне с Балатоном. Гончарук внимательно выслушал: – Это тот самый Макарычев, который год назад сорвал вручение орденов? – Так точно, – ответил Жигалов. Гончарук внимательно перечитывал заявление из Дома пионеров, даже зачем-то посмотрел его на свет, как будто пытаясь найти в нем что-то еще, чего не было на поверхности, поднял трубку: – Дежурный, соедини меня с Домом пионеров! Выждав несколько секунд, продолжил: – Алло, Лариса Ивановна, здравствуйте! Начальник милиции Гончарук беспокоит. Вот сидим с капитаном Жигаловым, изучаем ваше заявление, вы пишите, что Макарычев, или как вы его называете Балатон, был пьян. А у вас есть взрослые свидетели? Не надо кричать, я понимаю, что трезвому человеку такое в голову не придет. Значит, свидетелей нет. Понятно. А теперь наберитесь мужества и скажите, какие слова произносили пионеры? Лариса Ивановна, это нужно для пользы дела, мы же с вами взрослые люди. Итак, я записываю. «Секеш», «Фехер», – выдержал паузу, подумал, – это какая-то абракадабра. Где тут нецензурная брань? Понял, понял! – и положил трубку. – Сказала, если не примем меры, пойдет жаловаться в райком партии. Гончарук встал и, сверкая до блеска начищенными сапогами, поскрипывая портупеей, прошелся по кабинету, подошел к столу, еще раз перечитал заявление: – Пустышка, – открыв ящик стола, бросил бумагу туда. – Слушай, капитан, а давай-ка, мы твоего Балатона отправим в лечебно-трудовой профилакторий, в ЛТП значит, там алкоголиков принудительно лечат? Такого поворота событий Жигалов не ожидал: – Старый он, под семьдесят уже, я в собесе узнавал, он пенсию получает как участник войны. Начальника милиции эти слова нисколько не смутили: – Лечиться никогда не поздно, а насчет участника войны ты характеристику возьми у этого, как его, Романца. Я думаю, он его охарактеризует как надо. И сделай официальный запрос в военкомат, на всякий случай, – подумав, добавил: После войны у нас, говорят, все тюрьмы фронтовиками забиты были. – Есть! – ответил Жигалов. – Разрешите идти? – Постой, – Гончарук достал какой-то документ, – вот разнарядка пришла, в рамках «сухого закона», к концу месяца надо отправить на излечение в ЛТП десять человек. Подключайся. Два раза пьяного встречаешь, составляешь протоколы, на третий под белы рученьки и поехали трудом лечиться. Режим содержания лагерный. Все понял? – Так точно! – Я тут твое личное дело смотрел, – продолжал Гончарук. – У тебя отличный опыт в таких делах есть. Все. Свободен. Жигалов вышел в скверном настроении. «Опыт у тебя есть, – передразнил он начальника, – одно дело уголовщину на место определить, в лагеря, и совсем другое мужиков, работяг за пьянку в те же лагеря отправить». Что поделать, служба есть служба, и Иван Егорович начал работать. Протоколы, объяснения, показания. Старался в списки свои вносить людей возрастом постарше, которым в его понимании терять было уже нечего. Молодых тоже оформлял, но откладывал в отдельную папку, ведь после ЛТП человека на хорошую работу не возьмут. Это как «черная метка», алкоголик, даже излечившийся, никому не нужен. Поступая так, участковый думал, что он дает людям шанс, возможность исправиться. А старому выпивохе Балатону он, Жигалов Иван Егорович, такого шанса не даст. В сумке у него уже лежат два протокола за его нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Причем подписал их старик Макарычев, не читая, не проронив ни слова, как бы даже безучастно, вроде дело касалось не его – Алексея Егоровича Макарычева, а кого-то другого, совершенно незнакомого ему человека. До назначенного Гончаруком срока оставался один день. Документы были все оформлены должным образом. Работу свою участковый выполнил качественно, дела кандидатов на отправку в лечебно-трудовой профилакторий были прошиты и пронумерованы, кроме одного… Иван Егорович, войдя на территорию парка, поймал себя на мысли, что ему очень не хочется вновь встретиться с дедом Балатоном. «Хоть бы его тут не было, – душу терзали сомнения, – зачем это ему, старику, нужно, а с другой стороны, ты, Жигалов, выполняешь приказ начальника милиции Гончарука, – Иван Егорович остановился даже. – Опять же, кто Гончарука подвел к этому решению? Ты и подвел! Ладно, будь что будет, – и пошел дальше». Старик Макарычев сидел на своем, полюбившемся ему за многие годы, месте. Было видно, что он уже изрядно выпил: – Гражданин Макарычев, – начал было Иван Егорович. – А, это ты, капитан, – грубо оборвал его Балатон, – давай, где подписать! «Что ж, видать судьба», – подумал участковый и начал составлять третий за месяц, роковой для Макарычева протокол.

СТАРИК БАЛАТОН