Ирано-таджикская поэзия [Омар Хайям] (fb2) читать онлайн

- Ирано-таджикская поэзия (пер. Аделина Ефимовна Адалис, ...) (а.с. Антология поэзии -1974) (и.с. Библиотека всемирной литературы-21) 3.2 Мб, 395с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Омар Хайям - Абдуррахман Джами - Шамсиддин Мухаммад Хафиз - Абульхасан Рудаки - Джалаладдин Руми

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Ирано-таджикская поэзия

Вступительная статья, составление и примечания И. БрагинскогоПОЭЗИЯ МИРОВОГО ЗВУЧАНИЯ

Едва ли в кругу современных образованных читателей найдутся такие, которым не были бы знакомы имена Фирдоуси, Саади и Хафиза. Их поэзией не переставали восхищаться великие писатели мира. Н. Г. Чернышевский, выявляя причину бессмертия «Шах-наме», писал, что «главная сила и Мильтона, и Шекспира, и Боккаччо, и Данте, и Фирдоуси, и всех других первостепенных поэтов» состоит в том, что истоком их поэзии является народное творчество. В знаменитой строке «как Сади некогда сказал» запечатлел свое отношение к восточной мудрости далекого, но близкого ему по мироощущению предшественника, А. С. Пушкин. Гёте принадлежат знаменательные слова о Хафизе, ставшие широко известными в России благодаря переводу А. Фета:Девой слово назовем,

Новобрачным — дух:

С этим браком тот знаком,

Кто Гафизу друг.

Катясь, катясь, докатится до лунки он.

Поцелуй любви желанный — он с водой соленой схож:

Тем сильнее жаждешь влаги, чем неистовее пьешь.

Пришла… «Кто?» — «Милая». — «Когда?» — «Предутренней зарей».

Спасалась от врага… «Кто враг?» — «Ее отец родной».

И трижды я поцеловал… «Кого?» — «Уста ее».

«Уста?» — «Нет». — «Что ж?» — «Рубин». — «Какой?» —

«Багрово-огневой».

Все племя Адамово — тело одно,

Из праха единого сотворено.

Коль тела одна только ранена часть,

То телу всему в трепетание впасть.

Над горем людским ты не плакал вовек, —

Так скажут ли люди, что ты человек?

Царь справедливый — пусть не чтит Корана, —

Он выше богомольного тирана.

* * *

Если сопоставить творческие достижения классической поэзии на фарси с древнеиранской традицией, то станут очевидными как их преемственность, так и новаторский характер классики, ставшей, в свою очередь, традицией для последующих литературных поколений. Идея справедливого царя разрабатывалась почти всеми великими поэтами — от Рудаки до Джами, причем в более близком к народным массам понимании, будучи связана с темой социальных конфликтов; антидеспотическая тема, ярко выраженная в классической поэзии в своеобразном противопоставлении «поэт и царь», «царь и нищий» у Фирдоуси и Хафиза, была характерна для суфийской поэзии; социальная утопия нашла свое развитие у Фирдоуси, Ибн Сины, Фахриддина Гургани и особенно у Низами и Джами. Концепция человека в классической поэзии являет собой принципиально новую ступень развития в осмыслении достоинств а и самоценности личности. Вместе с тем классика сохранила и синтезировала образы героя-богатыря и человека-брата, разработанные в предшествующую литературную эпоху. Тема борьбы Света с Тьмой и Добра со Злом, лишившись своего первобытного примитивизма, стала содержанием всей этической системы классиков (у Низами, Ибн Ямина, Хафиза, Джами и др.). Тема похвалы разуму, не только в прямой форме, выражена была и у Рудаки и у Фирдоуси, но выросла в стройную идеологию рационализма, концепцию «власти разума», пронизывающую поэзию таких корифеев, как Ибн Сина, Хайям, Саади и др. Наряду с ней классики выдвинули универсально-философскую идею Любви как движущей силы общественного развития, концепцию «власти сердца» (Низами, Руми, Хафиз, Камол и Джами). Тема порицания приверженцев Зла и Лжи выросла и поднялась до высот социальной сатиры (Закани) и лирики социального протеста (Ибн Ямин, Хафиз и др.). Большое место в классике заняла тема высокой миссии и неограниченных потенций самой поэзии, тема вдохновенно изреченного слова и роли поэта-пророка (наиболее выразительно у Низами). То, что в античной традиции проявилось лишь в зародыше, приняло в классической поэзии развернутую форму. Это относится не только к идейно-тематическому содержанию, но и ко всем элементам художественной формы. Многие сюжеты и ведущие образы отлились в такие выдающиеся сочинения, как «Шах-наме» Фирдоуси, «Вис и Рамин» Гургани, рубаи Хайяма, «Маснави» Руми, «Гулистан» Саади, газели Хафиза и др. В поэзии определились два русла — реалистическое и романтическое, тесно переплетающиеся между собой. Полностью оформилось авторское индивидуальное творчество, которое в древности существовало лишь в зачатке. Стихотворение постепенно отделилось от песни: философские касыды уже были рассчитаны, видимо, не только на устное исполнение, но и на индивидуальное чтение. Все большие права приобретали вымышленный герой, персонажи, вводимые автором в свои произведения не только по традиции (Рустам, Искандар, Лейли и Меджнун и др.), но и согласно творческому замыслу. Особого развития и совершенства достигла поэтика, также сохранившая элементы античности. Сложилась «эстетика огромного» (например, героическое маснави типа «Шах-наме») и «эстетика малого» (не только рубаи, но самостоятельное двустишие, даже однострочие — «фард»). Поэтика вместе с тем канонизировалась, была разработана строгая системы по трем разделам: «аруз» — метрика; «кафийа» — рифма, «бади» — поэтические тропы и фигуры.* * *

При историко-типологическом сопоставлении классической поэзии на фарси с мировой становится очевидным, что классическая поэзия на фарси, развивавшаяся в течение шести столетий (X–XV вв.), — это не что иное, как поэзия иранского Ренессанса. Она вобрала в себя и своеобразно переработала художественные достижения иранской античной традиции, сложившиеся в ней поэтическое выражение идеи человеколюбия. Эпоха, когда формировалась классическая поэзия, была временем поступательного развития феодализма в Иране и Средней Азии, несмотря на разрушительные последствия различных завоеваний, особенно нашествия монгольских ханов. В этих условиях росли средневековые города, в которых возникали предпосылки нового уклада, не сумевшего, однако, развиться в систему буржуазных отношений из-за замедленности экономического развития. Ведущая роль в экономике X–XV веков государственной феодальной земельной собственности, этой основы относительно централизованного государственного управления, и рост городской культуры способствовали формированию своеобразного слоя интеллигенции, жившего преимущественно умственным трудом и создавшего классическую литературу. Литература иранского Ренессанса представляет по существу часть мирового литературного процесса, начавшегося на Дальнем Востоке в VII–VIII веках и достигшего своей вершины в западноевропейском Ренессансе — вплоть до XVII века. Классическая иранская поэзия в ее лучших образцах отличалась, как и все литературы Ренессанса, философичностью, вольнодумством, антиклерикальной направленностью. Конечно, эта поэзия никогда не представляла собой единого потока. В ней, как и во всех литературах мира, происходила непрекращавшаяся борьба двух тенденций — передовой, народной и феодально-аристократической, иногда — даже в творчестве одного и того же поэта. Но ведущая тенденция всегда художественно воплощала дальнейшую ступень развития гуманистической мысли. Основная идея — осознание человеческого достоинства; центральный образ — свободная, автономная человеческая личность. Большую роль в развитии классики, бесспорно, сыграла арабская поэзия. Она обогащала своим опытом иранскую литературу, но иранский Ренессанс, как и мировой, включал в себя возрождение, то есть не простое повторение, а именно возрождение родной античности, усиленное такими явлениями, как литературный синтез (Низами, Хафиз, Джами). При этом сила и размах этого возрождения были столь велики, что больше всего бросается в глаза самостоятельный, новаторский характер классики, ее способность чутко отзываться на современную ей действительность, отточенность художественной формы и глубина гуманистической сущности. Это обусловило превращение классики в одухотворяющую традицию для последующих веков и живучесть созданных поэтических ценностей. Классическая ирано-таджикская поэзия уже давно вошла в общечеловеческое художественное творчество, во всемирную литературу. Она продолжает каждый раз по-новому, в каждую эпоху своеобразными путями внедряться во всемирные поэтические владения человечества. Новая эпоха в истории человечества, начавшаяся с Великой Октябрьской социалистической революции, еще глубже воспринимает гуманистическую культуру классической ирано-таджикской поэзии. В том, что старинная поэзия была по-новому прочитана, она обязана прежде всего именно таджикскому народу, воскрешенному революцией и создавшему свою социалистическую республику, в которой зазвучал язык фарси, развившийся здесь влитературный таджикский язык. Что в наибольшей мере роднит нас, людей социалистической эпохи, с великими поэтами, отдаленными от нас пятью веками и более? Идея гуманизма, художественное изображение человеческой личности во всех ее проявлениях и воспроизведение ее всеми цветами неповторимо богатой поэтической палитры.И. Брагинский

РУДАКИ{1}

КАСЫДЫ[4]

СТИХИ О СТАРОСТИ[5]

Все зубы выпали мои, и понял я впервые,

Что были прежде у меня светильники живые.

То были слитки серебра, и перлы, и кораллы,

То были звезды на заре и капли дождевые.

Все зубы выпали мои. Откуда же злосчастье?

Быть может, мне нанес Кейван удары роковые?

О нет, не виноват Кейван. А кто? Тебе отвечу:

То сделал бог, и таковы законы вековые.

Так мир устроен, чей удел — вращенье и круженье,

Подвижно время, как родник, как струи водяные.

Что ныне снадобьем слывет, то завтра станет ядом.

И что ж? Лекарством этот яд опять сочтут больные.

Ты видишь: время старит все, что нам казалось новым,

Но время также молодит деяния былые.

Да, превратились цветники в безлюдные пустыни,

Но и пустыни расцвели, как цветники густые.

Ты знаешь ли, моя любовь, чьи кудри словно мускус,

О том, каким твой пленник был во времена иные?

Теперь его чаруешь ты прелестными кудрями, —

Ты кудри видела его в те годы молодые?

Прошли те дни, когда, как шелк, упруги были щеки,

Прошли, исчезли эти дни и кудри смоляные.

Прошли те дни, когда он был, как гость желанный, дорог;

Он, видно, слишком дорог был — взамен пришли другие.

Толпа красавиц на него смотрела с изумленьем,

И самого его влекли их чары колдовские.

Прошли те дни, когда он был беспечен, весел, счастлив.

Он радости большие знал, печали — небольшие.

Деньгами всюду он сорил, тюрчанке с нежной грудью

Он в этом городе дарил динары золотые.

Желали насладиться с ним прекрасные рабыни,

Спешили крадучись к нему тайком в часы ночные.

Затем что опасались днем являться на свиданье:

Хозяева страшили их, темницы городские!

Что было трудным для других, легко мне доставалось:

Прелестный лик, и стройный стан, и вина дорогие.

Я сердце превратил свое в сокровищницу песен,

Моя печать, мое тавро — мои стихи простые.

Я сердце превратил свое в ристалище веселья,

Не знал я, что такое грусть, томления пустые.

Я в мягкий шелк преображал горячими стихами

Окаменевшие сердца, холодные и злые.

Мой слух всегда был обращен к великим словотворцам,

Мой взор красавицы влекли, шалуньи озорные.

Забот не знал я о жене, о детях, о семействе,

Я вольно жил, я не слыхал про тяготы такие.

О, если б, Мадж, в числе повес меня б тогда ты видел,

А не теперь, когда я стар и дни пришли плохие,

О, если б видел, слышал ты, как соловьем звенел я,

В те дни, когда мой конь топтал просторы луговые.

Тогда я был слугой царям и многим — близким другом.

Теперь я растерял друзей, вокруг — одни чужие.

Теперь стихи мои живут во всех чертогах царских,

В моих стихах цари живут, дела их боевые.

Заслушивался Хорасан твореньями поэта,

Их переписывал весь мир, чужие и родные.

Куда бы я ни приходил в жилища благородных,

Я всюду яства находил и кошели тугие.

Я не служил другим царям, я только от Саманов

Обрел величье, и добро, и радости мирские.

Мне сорок тысяч подарил властитель Хорасана,

Пять тысяч дал эмир Макан — даренья недурные.

У слуг царя по мелочам набрал я восемь тысяч,

Счастливый, песни я слагал правдивые, прямые.

Лишь должное воздал эмир мне щедростью подобной,

А слуги, следуя царю, раскрыли кладовые.

Но изменились времена, и сам я изменился,

Дай посох: с посохом, с сумой должны брести седые.

НА СМЕРТЬ АБУЛХАСАНА МУРОДИ[6]

Скончался Муроди. Ты скажешь ли о нем:

«Он умер», — если он сиял для нас умом?

Но мать-земля взяла угаснувшую плоть,

А душу — небосвод: он был ему отцом.[7]

Что было ангельским, то к ангелам ушло:

Началом стало то, что ты назвал концом.

Пылинкой не был он, что ветром поднята,

Водою не был он, что застывает льдом,

Он не был зернышком, придавленным землей,

Он не был сломанным, беззубым гребешком,

Он золотом сверкал во прахе, для него

И тот и этот свет ячменным был зерном.

Свой прах он сбросил в прах, а душу, светлый ум

Унес на небеса, заботясь о благом.

С красою внутренней, сокрытой до поры,

Придав ей новый блеск, предстал он пред творцом.

Он с гущей смешанным отборным соком был,

От гущи отделясь, он чистым стал вином.

О друг, пойми меня: коль реец или курд,

Сын Мерва, Рума сын пойдут своим путем,[8]

То не смешаются дерюга и атлас,

У каждого из них есть свой особый дом.

Молчи: уже тебя в тетради бытия

Посол всевышнего перечеркнул пером…

НА СМЕРТЬ ШАХИДА БАЛХИ[9]

Он умер. Караван Шахида покинул этот бренный свет.

Смотри, и наши караваны увлек он за собою вслед.

Глаза, не размышляя, скажут: «Одним на свете меньше стало»,

Но разум горестно воскликнет: «Увы, сколь многих больше нет!»

Так береги от смерти силу духа, когда грозящая предстанет,

Чтобы сковать твои движенья, остановить теченье лет.

Не раздавай рукой небрежной ни то, что получил в подарок,

Ни то, что приобрел заботой и прилежаньем долгих лет.

Обуреваемый корыстью, чужим становится и родич,

Когда ему ты платишь мало, поберегись нежданных бед.

«Пугливый стриж и буйный сокол сравнятся ль яростью и силой,

Сравнится ль волк со львом могучим», — спроси и дай себе ответ.

«В БЛАГОУХАНИИ, В ЦВЕТАХ...»[10]

В благоухании, в цветах пришла желанная весна,

Сто тысяч радостей живых вселенной принесла она.

В такое время старику не трудно юношею стать, —

И снова молод старый мир, куда девалась седина!

Построил войско небосвод, где вождь — весенний ветерок,

Где тучи — всадникам равны, и мнится: началась война.

Здесь молний греческий огонь, здесь воин — барабанщик-гром.

Скажи, какая рать была, как это полчище, сильна?

Взгляни, как туча слезы льет. Так плачет в горе человек.

Гром на влюбленного похож, чья скорбная душа больна.

Порою солнце из-за туч покажет нам свое лицо,

Иль то над крепостной стеной нам голова бойца видна?

Земля на долгий, долгий срок была повергнута в печаль,

Лекарство ей принес жасмин: она теперь исцелена.

Все лился, лился, лился дождь, как мускус он благоухал,

А по ночам на тростнике лежала снега пелена.

Освобожденный от снегов, окрепший мир опять расцвел,

И снова в высохших ручьях шумит вода, всегда вольна.

Как ослепительный клинок, сверкнула молния меж туч,

И прокатился первый гром, и громом степь потрясена.

Тюльпаны, весело цветя, смеются в травах луговых,

Они похожи на невест, чьи пальцы выкрасила хна.

На ветке ивы соловей поет о счастье, о любви,

На тополе поет скворец от ранней зорьки дотемна.

Воркует голубь древний сказ на кипарисе молодом,

О розе песня соловья так упоительно звучна.

Живите весело теперь и пейте славное вино,

Пришла любовников пора, им радость встречи суждена.

Скворец на пашне, а в саду влюбленный стонет соловей,

Под звуки лютни пей вино, — налей же, кравчий, нам вина!

Седой мудрец приятней нам юнца-вельможи, что жесток,

Хотя на вид и хороша поры весенней новизна.

Твой взлет с паденьем сопряжен, в твоем паденье виден взлет,

Смотри, смутился род людской, пришла в смятение страна.

Среди красивых, молодых блаженно дни ты проводил,

Обрел желанное в весне — на радость нам она дана.

«Я ДУМАЮ О ТОМ, КТО СЛАВОЙ ОБЛАДАЕТ...»[11]

Я думаю о том, кто славой обладает.

Из-за его души моя душа страдает.

Всегда я трепещу за жизнь владыки, ибо

Подобных сыновей не часто мать рождает.

Как этот юноша, никто из властелинов

С такой отвагою врагов не побеждает.

Никто не ведает числа его достоинств,

С какой он щедростью дарит и награждает!

Осыпан золотом похвал и пожеланий,

Он не от слов пустых величья ожидает.

Из сердца своего изгнав любовь к богатству,

Он благодарности побеги насаждает.

Дела его любой толкует, как Авесту,

Как книгу Зенд, — добро и щедрость обсуждает.

Поэтов нынешних бессильны славословья —

Превыше всех речей хвалебных он блистает.

Из блага сотворен, все, что он сеет, — благо,

Признательность, как сад, кругом произрастает.

Вся жизнь его как свод законов благородства,

Страницы чистоты, что сам Хосров листает.

Вернее, жизнь его есть книга назиданий,

И внемлет жизнь ему, когда он назидает.

А кто не слушает владыки поученья,

Тот, к пиршествам влеком, в тенета попадает.

В чем сущность горести? Кто на земле несчастен?

Кто, зависти к царю исполнен, увядает.

Ты скажешь тем, кого гнетут его успехи:

«Смиритесь пред судьбой, — так мудрость утверждает!»

О ангел, счастлив будь, коль друг его ликует,

О, смейся, небосвод, коль враг его рыдает!

Я тем же кончу стих, чем начал: постоянно

Я думаю о том, кто славой обладает.

СТИХИ О ВИНЕ[12]

Нам надо мать вина сперва предать мученью,

Затем само дитя подвергнуть заключенью.

Отнять нельзя дитя, покуда мать жива, —

Так раздави ее и растопчи сперва!

Ребенка малого не позволяют люди

До времени отнять от материнской груди:

С весны до осени он должен целиком

Семь полных месяцев кормиться молоком.

Затем, кто чтит закон, творцу хвалы приносит,

Мать в жертву принесет, в тюрьму ребенка бросит.

Дитя, в тюрьму попав, тоскуя от невзгод,

Семь дней в беспамятстве, в смятенье проведет.

Затем оно придет в сознанье постепенно,

Забродит, забурлит — и заиграет пена.

То бурно прянет вверх, рассудку вопреки.

То буйно прыгнет вниз, исполнено тоски.

Я знаю, золото на пламени ты плавишь,

Но плакать, как вино, его ты не заставишь.

С верблюдом бешеным сравню дитя вина,

Из пены вздыбленной родится сатана.

Все дочиста собрать не должен страж лениться:

Сверканием вина озарена темница.

Вот успокоилось, как укрощенный зверь.

Приходит страж вина и запирает дверь.

Очистилось вино и сразу засверкало

Багрянцем яхонта и пурпуром коралла.

Йеменской яшмы в нем блистает красота.

В нем бадахшанского рубина краснота!

Понюхаешь вино — почуешь, как влюбленный,

И амбру с розами, и мускус благовонный.

Теперь закрой сосуд, не трогай ты вина,

Покуда не придет созревшая весна.

Тогда раскупоришь кувшин ты в час полночный,

И пред тобой родник блеснет зарей восточной.

Воскликнешь: «Это лал, ярка его краса,

Его в своей руке держал святой Муса!

Его отведав, трус в себе найдет отвагу,

И в щедрого оно преображает скрягу…

А если у тебя — бесцветный, бледный лик,

Он станет от вина пунцовым, как цветник.

Кто чашу малую испробует вначале,

Тот навсегда себя избавит от печали,

Прогонит за Танжер давнишней скорби гнет

И радость пылкую из Рея призовет».

Выдерживай вино! Пускай промчатся годы

И позабудутся тревоги и невзгоды.

Тогда средь ярких роз и лилий поутру

Ты собери гостей на царственном пиру.

Ты сделай свой приют блаженным садом рая,

Блестящей роскошью соседей поражая.

Ты свой приют укрась издельем мастеров,

И золотом одежд, и яркостью ковров,

Умельцев пригласи, певцов со всей округи,

Пусть флейта зазвенит возлюбленной подруги.

В ряду вельмож вазир воссядет — Балами,

А там — дихкан Салих с почтенными людьми.

На троне впереди, блистая несказанно,

Воссядет царь царей, властитель Хорасана.

Красавцев тысяча предстанут пред царем:

Сверкающей луной любого назовем!

Венками пестрыми те юноши увиты,

Как красное вино, пылают их ланиты.

Здесь кравчий — красоты волшебной образец,

Тюрчанка — мать его, хакан — его отец.

Поднялся — радостный, веселый — царь высокий.

Приблизился к нему красавец черноокий,

Чей стан что кипарис, чьи щеки ярче роз,

И чашу с пламенным напитком преподнес,

Чтоб насладился царь вином благоуханным

Во здравие того, кто правит Саджастаном.

Его сановники с ним выпьют заодно,

Они произнесут, когда возьмут вино:

«Абу Джафар Ахмад ибн Мухаммад! Со славой

Живи, благословен иранскою державой!

Ты — справедливый царь, ты — солнце наших лет,

Ты правосудие даруешь нам и свет!»

Тому царю никто не равен, скажем прямо,

Из тех, кто есть и кто родится от Адама!

Он — тень всевышнего, он господом избран,

Ему покорным быть нам повелел Коран.

Мы — воздух и вода, огонь и прах дрожащий,

Он — отпрыск солнечный, к Сасану восходящий.

Он царство мрачное к величию привел,

И потрясенный мир, как райский сад, расцвел.

Коль ты красноречив, прославь его стихами,

А если ты писец, хвали его словами,

А если ты мудрец, — чтоб знанья обрести,

Ты должен по его последовать пути.

Ты скажешь знатокам, поведаешь ученым:

«Для греков он Сократ, он стал вторым Платоном!»

А если шариат ты изучать готов.

То говори о нем: «Он главный богослов!»

Уста его — исток и мудрости и знаний,

И, выслушав его, ты вспомнишь о Лукмане.

Он разум знатоков умножит во сто крат,

Разумных знанием обогатить он рад.

Иди к нему, взглянуть на ангела желая:

Он — вестник радости, ниспосланный из рая.

На стройный стан взгляни, на лик его в цвету,

И сказанного мной увидишь правоту.

Пленяет он людей умом, и добротою,

И благородною душевной чистотою.

Когда б дошли его речения к тебе,

То стал бы и Кейван светить твоей судьбе.

Узрев его среди чертога золотого,

Ты скажешь: «Сулейман великий ожил снова!»

Такому всаднику, на скакуне таком

Мог позавидовать и славный Сам в былом.

А если в день борьбы, когда шумит сраженье,

Увидишь ты его в военном снаряженье,

Тебе покажется ничтожным ярый слон,

Хотя б он был свиреп и боем возбужден.

Когда б Исфандиар предстал пред царским взором,

Бежал бы от царя Исфандиар с позором.

Возносится горой он мирною порой,

Но то гора Сийам, ее удел — покой.

Дракона ввергнет в страх своим копьем разящим:

Тот будет словно воск перед огнем горящим.

Вступи с ним в битву Марс, чья гибельна вражда,

Погибель обретет небесная звезда.

Когда себе налить вина велит могучий,

Ты скажешь: «Вешний дождь из вешней льется тучи».

Из тучи только дождь пойдет на краткий срок,

А от него — шелков и золота поток.

С огромной щедростью лилась потока влага,

Но с большей щедростью дарит он людям благо.

Великодушием он славен, и в стране

Хвалы ему в цене, а злато не в цене.

К великому царю поэт приходит нищий —

Уходит с золотом, с большим запасом пищи.

В диване должности он роздал мудрецам,

И покровительство он оказал певцам.

Он справедлив для всех, он полон благодати,

И равных нет ему средь мусульман и знати.

Насилья ты с его не видишь стороны.

Перед его судом все жители равны.

Простерлись по земле его благодеянья,

Такого нет, кого лишил бы он даянья.

Покой при нем найдет уставший от забот,

Измученной душе лекарство он дает.

В пустынях и степях средь вечного вращенья

Он сам себя связал веревкой всепрощенья.

Прощает он грехи, виновных пожалев,

И милосердием он подавляет гнев.

Нимрузом правит он, и власть его безмерна,

А счастье — леопард, а враг дрожит, как серна.

Подобен Амру он, чья боевая рать,

Чье счастье бранное как бы живут опять.

Хотя и велика, светла Рустама слава,

Благодаря ему та слава величава.

О Рудаки! Восславь живущих вновь и вновь,

Восславь его: тебе дарует он любовь.

И если ты блеснуть умением захочешь,

И если ты свой ум напильником наточишь,

И если ангелов, и птиц могучих вдруг,

И духов превратишь в своих покорных слуг, —

То скажешь: «Я открыл достоинств лишь начало,

Я много слов сказал, но молвил слишком мало…»

Вот все, что я в душе взлелеял глубоко.

Чисты мои слова, их всем понять легко.

Будь златоустом я и самым звонким в мире,

Лишь правду говорить я мог бы об эмире.

Прославлю я того, кем славен род людской,

Отрада от него, величье и покой.

Своим смущением гордиться не устану,

Хоть в красноречии не уступлю Сахбану.

В умелых похвалах он шаха превознес

И, верно выбрав день, их шаху преподнес.

Есть похвале предел — скажу о всяком смело,

Начну хвалить его — хваленьям нет предела!

Не диво, что теперь перед царем держав

Смутится Рудаки, рассудок потеряв.

О, мне теперь нужна Абу Омара смелость,

С Аднаном сладостным сравниться мне б хотелось.

Ужель воспеть царя посмел бы я, старик,

Царя, для чьих утех всевышний мир воздвиг!

Когда б я не был слаб и не страдал жестоко,

Когда бы не приказ властителя Востока,

Я сам бы поскакал к эмиру, как гонец,

И, песню в зубы взяв, примчался б наконец!

Скачи, гонец, неси эмиру извиненья,

И он, ценитель слов, оценит, без сомненья,

Смущенье старика, что немощен и слаб:

Увы, не смог к царю приехать в гости раб!

Хочу я, чтоб царя отрада умножалась,

А счастье недругов всечасно уменьшалось.

Чтоб головой своей вознесся он к луне,

А недруги в земной сокрылись глубине.

Чтоб красотой своей обрел он в солнце брата,

Сахлана стал прочней, превыше Арарата.

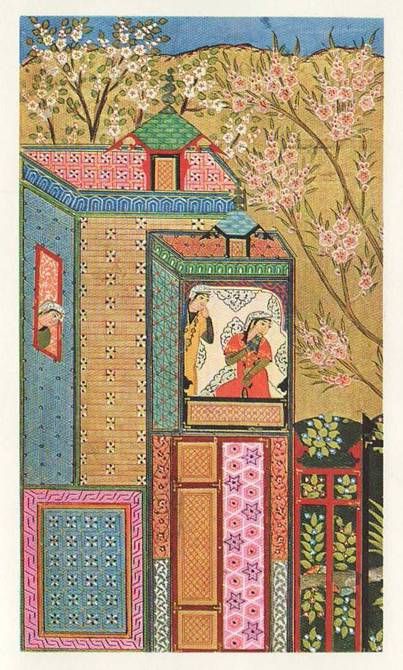

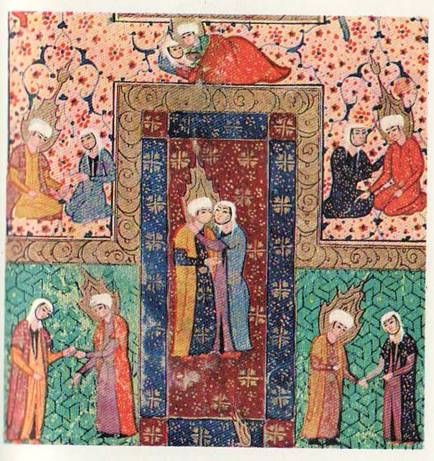

Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

ГАЗЕЛИ И ЛИРИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ[13]

Твоей красою мир украшен; я понял наконец,

Что кудри у тебя как мускус, как амбры образец!

Клянусь твоим железным сердцем, которое могло б

Изрезать надписями скалы, вонзаясь, как резец,

Что я твоей не верю дружбе, не верю и любви:

Никто не видел снисхожденья от каменных сердец!

Творца о милости молю я, но есть ли польза в том?

Что милость для тебя господня, что для тебя творец?

О, если б Рудаки взяла ты, мой друг, себе в рабы,

То стал бы ста владык счастливей невольник — твой певец!

* * *

Столепестковые цветы, и мирт зеленый,

И амбра, и жасмин, и нежных яблонь кроны

При виде идола от зависти поблекли…

Признали все цари, мой друг, твои законы!

«Та ночь, когда ты, сняв чадру, лицо являешь,

Есть Ночь могущества»,[14] — так говорит влюбленный,

Похож на яблочко, но с родинкою черной,

Твой подбородочек, прелестно округленный.

А если выйдешь днем без покрывала, — солнце

За полог спрячется, скрывая лик смущенный.

Все то, что мир творит, — подобье сна дурного,

Однако мир не спит, он действует сурово.

Там, где должно быть зло, свое он видит благо,

Он радуется там, где боль всего живого.

Так почему на мир взираешь ты спокойно?

В деяньях мира нет покоя никакого.

Лицо его светло, зато душа порочна,

Хотя он и красив, плоха его основа.

* * *

Не для насилья и убийств мечи в руках блестят:[15]

Господь не забывает зла и воздает стократ.

Не для насилья и убийств куется правый меч,

Не ради уксуса лежит в давильне виноград.

Убитого узрел Иса однажды на пути,

И палец прикусил пророк, унынием объят.

Сказал: «Кого же ты убил, когда ты сам убит?

Настанет час, и твоего убийцу умертвят».

Непрошеный, в чужую дверь ты пальцем не стучи,

Не то услышишь: в дверь твою всем кулаком стучат.

* * *

Придя в трехдневный мир[16] на краткое мгновенье,

К нему не должен ты почувствовать влеченье.

Пусть даже ты привык лежать на пышном ложе,

Ты все равно в земле найдешь успокоенье.

В могилу все равно сойдешь ты одиноко,

Не будешь средь людей, в блестящем окруженье.

В земле твои друзья — лишь муравьи да черви,

Взгляни же наконец на вечное вращенье.

Хоть каждый локон твой ценой дирхему равен,

Хоть смоляным кудрям нельзя найти сравненье,

Едва твой час пробьет — вокруг в сердцах горячих

Немедленно к тебе наступит охлажденье.

* * *

По струнам Рудаки провел рукой,

Запел он о подруге дорогой.

Рубин вина — расплавленный рубин.

Но и с губами схож рубин такой.

Одна первооснова им дана:

Тот затвердел, расплавился другой.

Едва коснулся — руку обожгло,

Едва пригубил — потерял покой.

* * *

Мне жизнь дала совет на мой вопрос в ответ,[17] —

Подумав, ты поймешь, что вся-то жизнь — совет:

«Чужому счастью ты завидовать не смей,

Не сам ли для других ты зависти предмет?»

Еще сказала жизнь: «Ты сдерживай свой гнев.

Кто развязал язык, тот связан цепью бед».

* * *

Девичья красота и музыка с вином

Низвергнут ангела, смутив его грехом.

Взгляну я на нее — нарциссы, не трава,

От взгляда моего вдруг вырастут кругом!

От самого себя готов отречься тот,

Кто силою любви к возлюбленной влеком.

В своем глазу и днем не видишь ты бревна,

А ночью ты сучок узрел в глазу чужом.

* * *

О, горе мне! Судьбины я не знавал страшней:

Быть мужем злой супруги, меняющей мужей.

Ей не внушу я страха, приди я к ней со львом;

А я боюсь и мухи, что села рядом с ней.

Хотя она со мною сварлива и груба,

Надеюсь, не умру я, спасу остаток дней.

* * *

Самум разлуки налетел — и нет тебя со мной!

С корнями вырвал жизнь мою он из земли родной.

Твой локон — смертоносный лук, твои ресницы — стрелы.

Моя любовь! Как без тебя свершу я путь земной!

И кто дерзнет тебя спросить: «Что поцелуй твой стоит?» —

Ста жизней мало за него, так как же быть с одной?

Ты солнцем гордой красоты мой разум ослепила.

Ты сердце опалила мне усладою хмельной.

* * *

Будь весел с черноокою вдвоем,

Затем что сходен мир с летучим сном.

Ты будущее радостно встречай,

Печалиться не стоит о былом.

Я и подруга нежная моя,

Я и она — для счастья мы живем.

Как счастлив тот, кто брал и кто давал,

Несчастен равнодушный скопидом.

Сей мир, увы, лишь вымысел и дым,

Так будь что будет, насладись вином!

Царь, месяц михр пришел, будь веселей, —

Ведь это праздник шахов и царей!

Прошла пора шатров, садов и рощ —

В меха закутаемся потеплей!

Нет больше лилий — зеленеет мирт,

Был красен аргаван — вино красней!

Прекрасно счастье новое твое,

Владыка, нового вина отпей!

* * *

Ушли великие, ушли навек отселе,

Ушли туда, где нет ни стонов, ни веселий.

Сошли под землю те, кто воздвигал чертоги,

И вот изо всего, чем на земле владели,

Из сотен тысяч благ и прелестей желанных

Лишь саван унесли, придя к конечной цели.

А блага в чем? Лишь в том, что на себе носили,

И в том, что дали нам, и в том, что сами съели.

* * *

Благородство твое обнаружит вино:

Тех, кто куплен за злато, чье имя темно,

От людей благородных оно отличит,

Много ценных достоинств напитку дано.

Пить вино хорошо в день любой, но когда

Слышишь запах жасмина — вкуснее оно!

Если выпьешь — строптивых коней укротишь,

Все твердыни возьмешь, как мечтал ты давно!

От вина станет щедрым презренный скупец:

Будет черствое сердце вином зажжено.

* * *

Доколе жить ты будешь, сердце, своей любовью и собой?

Зачем холодное железо ковать упорною рукой?

Зерну мое подобно сердце, а ты в любви горе подобна.

Зачем одно зерно громадной перетираешь ты горой?

Взгляни на Рудаки, прошу я, когда увидеть хочешь тело,

Что движется, живет и дышит, хотя разлучено с душой.

* * *

О трех рубашках, красавица, читал я в притче седой.[18]

Все три носил Иосиф, прославленный красотой.

Одну окровавила хитрость, обман разорвал другую,

От благоухания третьей прозрел Иаков слепой.

Лицо мое первой подобно, подобно второй мое сердце;

О, если бы третью найти мне начертано было судьбой!

* * *

Как долго ни живи, но, право слово,

Помимо смерти, нет конца иного.

Кончается петлей веревка жизни, —

Увы, таков удел всего земного.

Живи спокойно, в роскоши, в богатстве,

Иль в тяготах твой век пройдет сурово,

Владей землей от Рея до Тараза,

Иль малой долей уголка глухого, —

Все бытие твое лишь сон мгновенный,

А сон пройдет, не повторится снова.

В день смерти будет все тебе едино,

Не отличишь дурного от благого.

Пусть нега — лишь красавиц юных свойство,

У неги ты, и только ты, — основа!

* * *

Хозяин мерзок: берегись его еды хваленой,

В рот и крупицы не бери от пищи несоленой.

Не трогай ты его кебаб, он пропитался ядом,

Ты губы не мочи в воде, отравой напоенной.

Уйди с пылающей душой и пересохшим горлом,

Особенно теперь, когда опасен сад зеленый.

С ветвей стекает камфара, цветы напоминая,

Подобный ртути, каплет сок из дыни благовонной…

* * *

Мне возлюбленной коварство принесло одно мученье —

Так из-за Лейли Меджнуна[19] обуяло омраченье.

Хмурюсь я, душа тоскует, но от лекарей слыхал я:

Лепестки сладчайшей розы принесут мне облегченье.

Да, уста твои как роза, чья улыбка опьяняет,

У тебя как змеи кудри, их таинственно свеченье.

Очи у тебя подобны колдунам из Вавилона,

Чудеса Мусы ты в каждом нам являешь изреченье.

* * *

Для радостей низменных тела я дух оскорбить бы не мог,[20]

Позорно быть гуртоправом тому, кто саном высок.

В иссохшем ручье Эллады[21] не станет искать воды

Тот, кто носителем правды явился в мир как пророк.

Мой стих — Иосиф Прекрасный, я пленник его красоты.

Мой стих — соловьиная песня, к нему приковал меня рок.

Немало вельмож я видел и не в одном распознал

Притворную добродетель и затаенный порок.

Одно таил я желанье: явиться примером для них.

И вот… разочарованье послал мне в награду бог.

* * *

Налей вина мне, отрок стройный, багряного, как темный лал,[22]

Искристого, как засверкавший под солнечным лучом кинжал.

Оно хмельно так, что бессонный, испив, отрадный сон узнал,

Так чисто, что его бы всякий водою розовой назвал.

Вино — как слезы тучки летней, а тучка — полный твой фиал,

Испей — и разом возликуешь, все обретешь, чего желал.

Где нет вина — сердца разбиты, для них бальзам — вина кристалл.

Глотни мертвец его хоть каплю, он из могилы бы восстал.

И пребывать вино достойно в когтях орла, превыше скал,

Тогда — прославим справедливость! — его бы низкий не достал.

* * *

Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит.[23]

Чары яр моей желанной к нам доходят…

Что нам брод Аму шершавый? Нам такой,

Как дорожка златотканая, подходит.

Смело в воду! Белоснежным скакунам

По колена пена пьяная доходит.

Радуйся и возликуй, о Бухара:

Шах к тебе, венчанная, приходит.

Он как тополь! Ты как яблоневый сад!

Тополь в сад благоухания приходит.

Он как месяц! Ты как синий небосвод!

Ясный месяц в небо раннее восходит.

* * *

Печальный друг, достойный уваженья,

Ты, втайне льющий слезы униженья!

Умершего не назову я имя:

Боюсь, опять познаешь ты мученья.

Ушел ушедший, и пришел пришедший,

Кто был, тот был — к чему же огорченья?

Ты хочешь сделать этот мир спокойным,

А мир желает лишь круговращенья.

Не злись: ведь мир твоей не внемлет злости.

Не плачь: к слезам он полон отвращенья.

Рыдай, пока не грянет суд вселенский,

Но прошлому не будет возвращенья.

Не мучайся по поводу любому —

Ты худшие узнаешь злоключенья.

К кому бы ты ни привязался сердцем,

Умрут, наверно, все без исключенья.

Нет облаков и нет затменья в мире,

И не настал конец его свеченья.

Мне подчинишься иль не подчинишься —

Боюсь, мои отвергнешь возражения.

Не победил ты в сердце рать страданий?

Так пей вино: нет лучшего леченья!

Кто благороден, тот найдет и в горе

Источник стойкости и возвышенья.

* * *

Я всегда хочу дышать амброю твоих кудрей.[24]

Нежных губ твоих жасмин дай поцеловать скорей!

Всем песчинкам поклонюсь, по которым ты прошла,

Бью почтительно челом пыли под ногой твоей.

Если перстня твоего на печати вижу след,

Я целую то письмо: жизни мне оно милей!

Если в день хотя бы раз не дотронусь до тебя,

Пусть мне руку отсекут в самый горестный из дней!

Люди просят, чтобы я звонкий стих сложил для них.

Но могу я лишь тебя славить песнею моей!

* * *

Сегодня Бухара — Багдад: в ней столько смеха, ликований!

Там, где эмир, там торжество, он гордо правит в Хорасане!

Ты, кравчий, нам вино подай, ты, музыкант, ударь по струнам!

Сегодня буду пить вино: настало время пирований!

Есть райский сад, и есть вино, есть девушки — тюльпанов ярче,

Лишь горя нет! А если есть — ищи его во вражьем стане!

* * *

Лицо твое светло, как день из мертвых воскресенья,

А волосы черны, как ночь не знающих спасенья.

Тобою предпочтен, я стал среди влюбленных первым,

А ты красавиц всех стройней, а ты венец творенья.

Кааба — гордость мусульман, а Нил — сынов Египта,

А церкви — гордость христиан, есть разные ученья,

А я горжусь блистаньем глаз под покрывалом черным:

Увижу их — и для меня нет радостней мгновенья.

* * *

Зачем на друга обижаться? Пройдет обида вскоре.[25]

Жизнь такова: сегодня — радость, а завтра — боль и горе.

Обида друга — не обида, не стыд, не оскорбленье;

Когда тебя он приласкает, забудешь ты о ссоре.

Ужель одно плохое дело сильнее ста хороших?

Ужель из-за колючек розе прожить всю жизнь в позоре?

Ужель искать любимых новых должны мы ежедневно?

Друг сердится? Проси прощенья, нет смысла в этом споре!

* * *

В мире все идет, как должно, ты живешь среди отрад,

Нет причин для огорченья, так чему же ты не рад?

Отчего ты погрузился в думы долгие, в печаль?

Ты судьбе своей доверься, для нее ты — милый брат.

У судьбы — свои решенья, знает, что она творит;

Ей внимая, ты не слушай, что вазиры говорят.

Кто родил тебя, не сможет равного тебе родить;

Колеса судьбы не бойся, ты рожден не для утрат.

Пред тобою бог вовеки не закроет врат, пока

Не откроет пред тобою сто иных, прекрасных врат!

* * *

Лишь ветерок из Бухары ко мне примчится снова,

Жасмина запах оживет и мускуса ночного.

Воскликнут жены и мужья: «То ветер из Хотана,

Благоуханье он принес цветенья молодого!»

Нет, из Хотана никогда такой не веет ветер,

То от любимой ветерок, и нет милее зова!

Во сне мы близки, будто мы в одно одеты платье,

А наяву — ты далека, судьба моя сурова!

Мы знаем: свет звезды Сухейль исходит из Йемена;

Ищу тебя, звезда Сухейль, средь звездного покрова!

О мой кумир, я от людей твое скрываю имя,

Оно — не для толпы, оно — не для суда людского,

Но стоит слово мне сказать — хочу иль не хочу я, —

Заветным именем твоим становится то слово.

* * *

Только раз бывает праздник, раз в году его черед[26] —

Взор твой, пери, праздник вечный, вечный праздник в сердце льет.

Раз в году блистают розы, расцветают раз в году,

Для меня твой лик прекрасный вечно розами цветет.

Только раз в году срываю я фиалки в цветнике,

А твои лаская кудри, потерял фиалкам счет.

Только раз в году нарциссы украшают грудь земли,

А твоих очей нарциссы расцветают круглый год.

Эти черные нарциссы, чуть проснулись — вновь цветут,

А простой нарцисс, увянув, новой жизнью не блеснет.

Кипарис — красавец гордый, вечно строен, вечно свеж,

Но в сравнении с тобою он — горбун, кривой урод.

Есть в одних садах тюльпаны, розы, лилии — в других,

Ты — цветник, в котором блещут все цветы земных широт.

Ярче розы твой румянец, шея — лилии белей,

Зубы — жемчуг многоценный, два рубина — алый рот.

Вот из жилы меднорудной вдруг расцвел тюльпан багряный,

На багрянце тоном смуглым медный проступил налет.

Вьется кругом безупречным мускус локонов твоих,

В центре — киноварью губы, точно ярко-красный плод.

Ты в движенье — перепелка, ты в покое — кипарис,

Ты — луна, что затмевает всех красавиц хоровод.

Но ты гурия в кольчуге, ты луна с колчаном стрел,

Перепелка — с кубком хмельным, кипарис, что песнь поет.

Не цепями приковала ты влюбленные сердца —

Каждым словом ты умеешь в них метать огонь и лед…

* * *

Казалось, ночью на декабрь апрель обрушился с высот.

Покрыл ковром цветочным дол и влажной пылью — небосвод.

Омытые слезами туч, сады оделись в яркий шелк,

И пряной амбры аромат весенний ветер нам несет.

Под вечер заблистал в полях тюльпана пурпур огневой,

В лазури скрытое творцом явил нам облаков полет.

Цветок смеется мне вдали, — иль то зовет меня Лейли?

Рыдая, облако пройдет, — Меджнун, быть может, слезы льет?

И пахнет розами ручей, как будто милая моя

Омыла розы щек своих в голубизне прозрачных вод.

Ей стоит косу распустить — и сто сердец блаженство пьют,

Но двести кровью изойдут, лишь гневный взор она метнет.

Покуда розу от шипа глупец не в силах отличить,

Пока безумец, точно мед, дурман болезнетворный пьет,

Пусть будут розами шипы для всех поклонников твоих,

И, как дурман, твои враги пусть отвергают сладкий мед…

* * *

Тебе, чьи кудри точно мускус, в рабы я небесами дан.

Как твой благоуханный локон, изогнут мой согбенный стан.

Доколе мне ходить согбенным, в разлуке мне страдать доколе?

Как дни влачить в разлуке с другом, как жить под небом чуждых стран?

Не оттого ли плачут кровью мои глаза в ночи бессонной?

Не оттого ли кровь струится потоком из сердечных ран?

Но вот заволновалась тучка, как бы Лейли, узрев Меджнуна;

Как бы Узра перед Вамиком,[27] расцвел пылающий тюльпан.

И солончак благоухает, овеян севера дыханьем,

И камень источает воду, весенним ароматом пьян.

Венками из прозрачных перлов украсил ветви дождь весенний,

Дыханье благовонной амбры восходит от лесных полян.

И кажется, гранит покрылся зеленоблещущей лазурью

И в небесах алмазной нитью проходит тучек караван…

* * *

Я потерял покой и сон — душа разлукою больна,

Так не страдал еще никто во все века и времена.

Но вот свиданья час пришел, и вмиг развеялась печаль:

Тому, кто встречи долго ждал, стократно сладостна она.

Исполнен радости, я шел давно знакомою тропой,

И был свободен мой язык, моя душабыла ясна.

Как с обнаженной грудью раб, я шел знакомою тропой,

И вот навстречу мне она, как кипарис, тонка, стройна.

И мне, ласкаясь, говорит: «Ты истомился без меня?»

И мне, смущаясь, говорит: «Твоя душа любви верна?»

И я в ответ: «О ты, чей лик затмил бы гурий красотой!

О ты, кто розам красоты на посрамленье рождена!

Мой целый мир — в одном кольце твоих агатовых кудрей,

В човганы локонов твоих вся жизнь моя заключена.

Я сна лишился от тоски по завиткам душистых кос,

И от тоски по блеску глаз лишился я навеки сна.

Цветет ли роза без воды? Взойдет ли нива без дождя?

Бывает ли без солнца день, без ночи — полная луна?»

Целую лалы уст ее — и точно сахар на губах,

Вдыхаю гиацинты щек — и амброй грудь моя полна.

Она то просит: дай рубин[28] — и я рубин ей отдаю,

То словно чашу поднесет — и я пьянею от вина…

РУБАИ[29]

* * *

Две тысячи холмов кровавых встанут вдруг

На том пути, где ты пройдешь, мой скорбный друг.

Такие, как Лейли, не сострадают нам,

Лишь сам Меджнун поймет влюбленного недуг.

* * *

Хотя, с тобою разлучен, познал я горькое страданье,

Страданье — радость, если в нем таится встречи ожиданье.

Я размышляю по ночам, счастливый, я твержу: о боже!

Коль такова разлука с ней, то каково же с ней свиданье!

* * *

Дивлюсь я, что тебя судьба убила злая,

Стыда не ведая и жалости не зная.

Ужель не чувствует смущения убийца,

Такую красоту злодейски убивая?

* * *

Светильник ты держи на дальнем расстоянье:

Боюсь я, что его затмит твое сиянье.

О, сердце сожжено, повсюду — запах тленья…

Не слышишь? У тебя плохое обонянье.

* * *

Какой агат из-за тебя не просверлил мои глаза?

А тайны сердца моего блестят на розах, как роса.

Я тайны в сердце схоронил — о них не знают небеса,

Пусть их откроют слез моих, моих восторгов голоса.

* * *

Мой дух кудрями взят в полон, мой разум затуманен,

Индийским идолом сражен, я прямо в сердце ранен.

Мне проповеди ни к чему — замолкни, проповедник,

Разбитый дом перед тобой, он одинок и странен.

* * *

С твоею славой величавой победный стяг рассвета схож,

Луна твоей подобна чаше — ее напиток так хорош!

Судьба твоим шагам подобна, когда стремительно идешь,

А все дары судьбы подобны дарам, что бедным раздаешь!

* * *

Лишь у нее распустишь косы — падет на землю мгла,

Растреплешь их — увидишь когти могучего орла,

А если узелки развяжешь, развяжешь завитки,

То скажешь, что подруга мускус таразский разлила!

* * *

Я оживился, я услышал: тебя назвали в разговоре!

Твоим я счастьем осчастливлен, и жизнь в твоем я вижу взоре.

А если разговор я слышу не о тебе — о посторонней,

То мысли у меня метутся, рассеиваясь в тяжком горе.

* * *

В мирских садах не думай о плодах,

Одни лишь ивы плачут в тех садах.

Приблизился садовник. Берегись!

Пройди как ветер и пребудь как прах.

* * *

Пришла… «Кто?» — «Милая». — «Когда?» — «Предутренней зарей».

Спасалась от врага… «Кто враг?» — «Ее отец родной».

И дважды я поцеловал… «Кого?» — «Уста ее».

«Уста?» — «Нет». — «Что ж?» — «Рубин». — «Какой?» — «Багрово-огневой».

* * *

Если рухну бездыханный, страсти бешенством убит,[30]

И к тебе из губ раскрытых крик любви не излетит,

Дорогая, сядь на коврик и с улыбкою скажи:

«Как печально! Умер, бедный, не стерпев моих обид!»

* * *

Вослед красавице жестокой мы исходили все дороги,

Всю землю в поисках подруги прошли мы в смуте и тревоге

Отвыкли руки от работы, скитаньям ноги обучились,

По голове руками били, разбились о каменья ноги.

* * *

Мое терпенье истощилось, мой ум сгорел дотла,

Мне не нужны ни ум, ни сердце, когда она ушла.

Моя тоска с тоской не схожа: то Каф-гора стоит,

А сердце у нее не сердце: гранитная скала!

* * *

Я гибну: ты, подобно Юсуфу,[31] хороша!

Как руки египтянок, в крови моя душа!

Сперва в твоих лобзаньях я жизнь познал, греша.

Теперь меня терзаешь, моей тоской дыша.

* * *

Я знаю: щедрыми не все мы рождены,

Но все за щедрость мы благодарить должны.

Коль в недозволенном не виноват ходжа,

То пусть в дозволенном избегну я вины.

* * *

Те, перед кем ковер страданий постлало горе, — вот кто мы;

Те, кто скрывает в сердце пламень и скорбь во взоре, — вот кто мы;

Те, кто игрою сил враждебных впряжен в ярем судьбы жестокой,

Кто носится по воле рока в бурлящем море, — вот кто мы.

* * *

Едва, влюблен, я положу перед собой тетрадь,

Мне хочется глаза Плеяд слезами начертать.

Едва, чтоб написать тебе, перо возьму опять,

Мне сердце хочется свое с письмом тебе послать.

* * *

Как Рудаки, я стал влюбленным, я в жизни вижу лишь беду.

Мои ресницы покраснели: я плачу кровью, я — в бреду.

Короче: я с такой тоскою и страхом расставанья жду,

Что весь от ревности пылаю, хотя пылаю не в аду.

* * *

За право на нее смотреть я отдал сердце по дешевке.

Не дорог был и поцелуй: я жизнь мою вручил торговке.

Однако если торгашом стать суждено моей плутовке,

То жизнь мою за поцелуй тотчас торгаш отнимет ловкий!

* * *

О, лик твой — море красоты, где множество щедрот.

О, эти зубы — жемчуга и раковина — рот.

А брови черные — корабль, на лбу морщины — волны,

И омут — подбородок твой, глаза — водоворот!

* * *

Аромат и цвет похищен был тобой у красных роз:

Цвет взяла для щек румяных, аромат — для черных кос.

Станут розовыми воды, где омоешь ты лицо.

Пряным мускусом повеет от распущенных волос.

* * *

Прелесть смоляных, вьющихся кудрей

От багряных роз кажется нежней.

В каждом узелке — тысяча сердец,

В каждом завитке — тысяча скорбей.

* * *

Мы прятали кольцо, играя, — потеха для сердец.

Сменялся проигрыш удачей — таков удел колец.

А мне судьба не подарила ни одного кольца,

Но вот уж полночь миновала — и повести конец.

* * *

Мы пьем, потому что пылаем весельем,

Мы пламя веселья с подругами делим.

Безумными нас называют безумцы,

Но мы сражены не безумьем, а хмелем.

* * *

Мою Каабу превратила ты в христианский храм,[32]

Неверная, друзей лишила, зачем — не знаю сам.

А после тысячи поклонов кумиру моему,

Любовь, я стал навеки чуждым всем храмам и богам.

* * *

Твой дух жестокостью не может насытиться вполне.

Твои глаза не прослезятся, коль я сгорю в огне.

Как странно мне, что больше жизни люблю тебя, люблю,

Хотя ты хуже вражьих полчищ, грозящих смертью мне.

* * *

Судьбу свою благослови и справедливо ты живи,

Оковы горя разорви, вольнолюбиво ты живи.

Ты не горюй, когда себя среди богатых не найдешь, —

Найдя себя средь бедняков, легко, счастливо ты живи.

* * *

Мы сердце господу вручим с душевным нашим жаром,

Скажи: зачем стремиться нам к дирхемам и динарам?

Мы нашу душу посвятим единой, чистой вере,

А сами вступим в правый бой, чтоб жизнь прожить недаром.

* * *

Великодушием отмечен царь державы:

Он стрелы золотом украсит в день кровавый,

Чтоб саван для себя сумел добыть убитый,

А раненый — купить лекарственные травы.

* * *

Еще я не пустился в путь к тебе, мечта моей души,[33]

Еще свиданием с тобой не насладился я в тиши,

А между тем уже с небес приказ мне слышен: «Поспеши,

Кувшин разлуки пред тобой — скорее чашу осуши!»

* * *

Слепую прихоть подавляй — и будешь благороден![34]

Калек, слепых не оскорбляй — и будешь благороден!

Не благороден, кто на грудь упавшему наступит.

Нет! Ты упавших поднимай — и будешь благороден!

* * *

Тогда лишь требуют меня, когда встречаются с бедой.

Лишь лихорадка обо мне порою спросит с теплотой.

А если пить я захочу, то, кроме глаза моего,

Никто меня не напоит соленой, жаркою водой.

КЫТА И РАЗЛИЧНЫЕ ФРАГМЕНТЫ[35]

* * *

Мир удивителен, о милый друг!

Вот так вращается небесный свод:

То сделает тебя судьба царем,

Тебе державу даст, венец, почет,

То, слабенького, бросит под сошник,

Всего тебя изрежет, перетрет.

* * *

Вселенная! То мачеха, то мать,

Ты почему детьми огорчена?

К чему тебе подпорки или столб,

Стальная дверь, кирпичная стена?

* * *

Ты птицу видел ли, что вдруг птенца лишилась?

Как плачет жалобно, охвачена тоскою!

Скажи мне, сокола ты видел ли седого?

Все зубы выпали, спина сходна с клюкою.

* * *

Да, верно: к мудрецу наш мир несправедлив.

От мира благ не жди, а будь трудолюбив.

Бери и отдавай, затем что счастлив тот,

Кто брал и отдавал, богатства накопив.

* * *

Как тебе не надоело в каждом ближнем видеть скрягу,[36]

Быть слепым и равнодушным к человеческой судьбе!

Изгони из сердца жадность, ничего не жди от мира,

И тотчас безмерно щедрым мир покажется тебе.

* * *

Едва замыслит дерзкий враг вступить с тобой в сраженье.

Вдруг разорвутся у него от страха все суставы.

Из-за того, что правишь ты, день следует за ночью,

Стал сокол другом воробью, блюдя закон твой правый.

Скорее вырви у врага ты древо жизни с корнем,

Чтоб в нашей жизни ты продлил веселья и забавы!

Покуда существует жизнь, пока в круженье вечном

Небесный неизменен свод, высокий, величавый,

Пусть в мире, в радости живут твои друзья и братья,

Пусть плачут в горе и в беде враги твоей державы!

* * *

Я понял, что прелесть такую не выразить словом певучим,

Бессильны хвалы золотые и трогательные газели.

Сама ее суть — песнопенье, и даже сильней песнопенья,

В сравненье с ее красотою слова на земле потускнели!

* * *

Лишь утвердил ты справедливость — под лазурный небосвод

Сокрылись каверзы насилья от вниманья бытия.

Так, что расчесывает сокол, словно ветер — колоски,

Своими острыми когтями хохолок у воробья.

* * *

На рассвете слышу я звуки тихого стенанья…[37]

. . . .. . . . ..

Милый друг, мне грустный стон арфы лебедеподобной

Кажется на слух милей, чем Аллаху восхваленья.

Заунывный томный лад мне всегда напоминает

Лани раненой мольбы и предсмертные томленья.

Нет, не пронзено стрелой тело арфы, но как часто

Ранит стрелами она все сердца без сожаленья!

То рыдает, то зовет, то, притихнув, робко стонет,

Утром, ночью внемлем ей, не скрывая удивленья.

Бессловесна, но зато сладостно красноречива,

О влюбленных говорит и дрожит от умиленья.

То разумного она властно закует в оковы,

То безумца наградит кратким счастьем просветленья.

* * *

Когда мы в ярости, когда больны мы гневом,

Что может быть стихов целительней и краше?

Прохладный ветерок приносит нам отраду,

От пламени пиров светлеет сердце наше.

Рубиновым вином утешь меня, о кравчий,

Из жбана мне налей — найду забвенье в чаше.

* * *

Если туча над твоим гордым стягом проплывет,

Если волны твоего благородства забурлят, —

Хлынут на твоих друзей золото и жемчуга,

А на недругов твоих ниспадут песок и град!

* * *

Все, что видишь, все, что любишь, недостойно мудреца,

Зелень, и миндаль, и вина — нет им счета, нет конца!

Мир — змея, а честолюбец — это тот, кто ловит змей,

Но змея от века губит неудачного ловца.

* * *

О время! Юношей богатым, светлоречивым, ясноликим[38]

Сюда для службы он явился на гордом скакуне верхом.

Ну, а понравится ль он шаху, когда спустя десятилетья

Он возвратится нищий, старый, проделав дальний путь пешком?

* * *

Просителей иные не выносят,

Не выслушав, на полуслове бросят.

Ты слушаешь, но выслушать не в силах,

А каково же мне, который просит?

Когда цветет тюльпан — вино прекрасно,

Тюльпан расцвел — вино тебе подносят!

* * *

Ожесточась, изгнал я из дому тебя,[39]

И на тебя свои грехи я перенес.

Как только ты ушел из дома моего,

Я пролил кровь из глаз. Но знаешь, в чем вопрос?

Мне странно, я дивлюсь поступку своему,

Мне горько, мне смешно от этих жарких слез.

* * *

Ты — лев, который стал потомком дива,[40]

Ты — лань, ты чащи горные тревожишь.

Ты — солнце: быстрота твоя такая,

Что атома быстрей промчаться можешь.

* * *

Ты на доске, где моют мертвецов,[41]

Недвижная, лежишь ты на спине.

Смотрю, опали груди у тебя,

Не вьются кудри… Плачу в тишине:

Я старым был, я был уже седым,

Когда ты молодость вернула мне.

* * *

Все сыплет, сыплет град из черной тучи —

Слетают звезды на холодный прах.

Ты можешь поскользнуться, это верно,

Но все же устоишь ты на ногах.

* * *

О Мадж, мои стихи читай, ты их постиг:

Я — разум и душа, ты — тело и язык.

Мы будем пить вино и целовать подруг,

Для наслаждения мы изберем цветник.

* * *

Ты любишь стан подруги круглобедрой,

Пьянящие глаза шалуньи смуглой,

Ячменным хлебом ты пренебрегаешь,

Ты тянешься к лепешке пышной, круглой.

* * *

Сынок, для злого мира мы сделались добычей,

Смерть — ворон, мы же — пташки: нет хуже доли птичьей!

В непрочном этом мире все, что цветет, увянет,

Смерть в ступе истолчет нас: таков ее обычай.

* * *

Как жаль, что отпрыск неразумный

Рождается от мудреца:

Не получает сын в наследство

Талант и знания отца.

* * *

Для сада разума — ты осень,

Весна — для цветника любви.

Меня любовь зовет пророком —

Творцом любви себя зови.

* * *

Платан изогнулся, как лук хлопкочеса,

Снег на гору выпал, лежит на вершине.

Где было прелестно, теперь неприглядно,

Где было прекрасно, там мрачно отныне.

* * *

На мир взгляни разумным оком,[42]

Не так, как прежде ты глядел.

Мир — это море. Плыть желаешь?

Построй корабль из добрых дел.

* * *

Как ни ласкай змею, назвав любимым чадом,[43] —

Она, рассвирепев, тебя отравит ядом.

Кто мерзок — мерзостью змеиной обладает,

С мерзавцем не водись, не будь с презренным рядом.

* * *

О, сахарны ее уста, бесценный этот сахар сладок,

Из-за ее кудрей пришла торговля амброю в упадок.

К чему мне разговор пустой о знаньях, о вещах ученых?

О мой кумир, я откажусь от легкомысленных повадок!

Так, как алоэ, никогда тростник благоухать не может,

Но сладости в алоэ нет, как в сахаре, — таков порядок!

* * *

О сердце, снова ты в когтях орлиных, —

С ней по заслугам надо расплатиться!

Ей говорю: «Жить без тебя не буду,

Ты — солнце мира, я — твоя частица!»

* * *

Кудри струятся ее, как вода,

Если шумит над водой ветерок.

Стан её кажется нам волоском,

Если пред нами один волосок.

* * *

Времени одежда сделалась грязна,

Юноша, отныне в прачечной она,

Скомкана, узоры выцвели на ткани,

Вот и жду я: что же выйдет из лохани?

* * *

Время — конь, а ты — объездчик; мчись отважно на ветру!

Время — мяч: стань крепкой клюшкой, чтобы выиграть игру!

Музыкант весьма искусен, сила есть в его руках,

Но сильней рука поэта, что приучена к перу!

* * *

Мы знаем: только бог не схож ни с кем из смертных,

Ни с кем ты не сходна, а краше божества!

Кто скажет: «День встает!» — на солнце нам укажет,

Но только на тебя укажет он сперва.

Ты — все, что человек в былые дни прославил,

И ты — грядущего хвалебные слова!

* * *

В конце концов любой из нас на два способен дела:

Иль принимает он удар, иль ударяет смело.

Нет ничего, что до конца познало б разрушенье,

Нет никого, кто б сразу был разрушен до предела.

* * *

Покуда дикий лук поднялся из земли,

Цвет ржавчины везде поля приобрели.

И каждый обнажил окровавленный нож:

Из лука дикого теперь обед хорош.

* * *

Слышу два великих слова — и страдаю, оскорбленный;

Их впустую чернь склоняет, не постигнув их законы.

О красавице прекрасной говорят: «Она прекрасна!»

Кто влюблен, того влюбленным кличет голос изумленный.

Это больно мне, подруга, ибо только ты прекрасна,

Это больно мне, страдальцу, ибо только я — влюбленный.

ЗАГАДКА[44]

Он без ушей отлично слышит, он хром, а поступь так легка.

Лишенный глаз, весь мир он видит, красноречив без языка;

Как стан любовницы, он гибок, змее движеньями подобен;

Он наделен печали цветом и грозной остротой клинка.

* * *

Не для того свои седины я крашу в черный цвет,[45]

Чтоб молодым считаться снова, грешить на склоне лет:

Кто скорбно плачет об умершем, тот в черное одет,

Скорбя о юности, седины я крашу в черный цвет.

* * *

Разумного мы хвалим, когда он скажет слово,

Но мудрый не похвалит невежду записного.

Нам пользы не приносит сладкоречивый скряга,

Козел не станет жирным от ласкового зова.

* * *

Цветок мой желанный, кумир тонкостанный,

О, где долгожданный напиток твой пьяный?

Он веет прохладой. Меня ты обрадуй

Хмельною отрадой зимы несказанной.

* * *

Вещам не зная истинной цены,

Ужель ты создан богом для войны?

Послушай, обладатель жизни краткой,

Ужель тебе сражения нужны?

* * *

Сей бренный мир отринь, понять умея,

Что он похож на шутку чародея.

Его добро сравни с пустою сказкой,

К дорогам зла его не тяготея.

* * *

Всевышний спас меня от горя, четыре качества мне дав:

Прославленное имя, разум, здоровье и хороший нрав.

Любой, кому даны всевышним четыре качества такие,

Пройдет свой долгий путь без горя, людских печалей не узнав.

* * *

Налей того вина, что, если капнет в Нил,

То пьяным целый век пребудет крокодил,

А если выпьет лань, то станет грозным львом,

Тем львом, что и пантер и тигров устрашил.

* * *

Приди, утешь меня рубиновым вином,

На чанге заиграй, мы пить с тобой начнем.

Такого дай вина, чтоб яхонтом сверкнул

Тот камушек степной, что отразится в нем.

КАЛИЛА И ДИМНА[46] Строки из поэмы

* * *

Тех, кто, жизнь прожив, от жизни не научится уму,

Никакой учитель в мире не научит ничему.

* * *

Пред обезьяной, зябнувшей зимой,

Внезапно вспыхнул светлячок ночной.

«Огонь!» — она подумала с волненьем

И сразу поднесла его к поленьям.

* * *

Нет в этом мире радости сильней,

Чем лицезренье близких и друзей.

Нет на земле мучительнее муки,

Чем быть с друзьями славными в разлуке.

* * *

С тех пор как существует мирозданье,

Такого нет, кто б не нуждался в знанье.

Какой мы ни возьмем язык и век,

Всегда стремился к знанью человек.

А мудрые, чтоб каждый услыхал их,

Хваленья знанью высекли на скалах.

От знанья в сердце вспыхнет яркий свет,

Оно для тела — как броня от бед.

* * *

О ком-нибудь узнав, что он мне враг,

Что хочет он меня повергнуть в прах,

Я стану с ним дружить всегда и всюду,

С ним ласково беседовать я буду.

* * *

К тебе стремится прелесть красоты,

Как вниз поток стремится с высоты.

* * *

От слов своих бывал я огорченным,

Бывал я рад словам неизреченным.

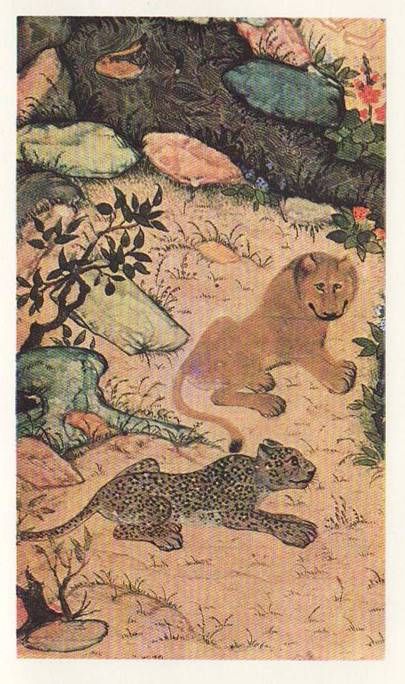

Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

РАЗРОЗНЕННЫЕ ДВУСТИШИЯ

* * *

Каждый день ты ловишь ухом сладких песен звоны,

Но услышать ты не хочешь угнетенных стоны.

* * *

Когда сочтут деянья твоей души и плоти,

Ты в Судный день застрянешь, как тот осел в болоте.

* * *

К добру и миру тянется мудрец,

К войне и распрям тянется глупец.

* * *

Закладывай крепко основы для зданий:[47]

Основа для зданья подобна охране.

* * *

Прекрасен день весны — пахучий, голубой,

Но мне милее ночь свидания с тобой.

* * *

Посмотри на лисью шкуру в мастерской у скорняка

И пойми, что хвост обычно выдает клеветника.

* * *

И чанга твоего, и песен звуки

Суть вопли умирающих от скуки.

* * *

Ты создан из праха, таков твой удел,

И прах — твоей жизни конечный предел.

* * *

Всегда восхваленья пишу от души,

Но лишь восхваленья тебе — хороши.

* * *

Можно ли подозревать в каверзах жену врача,

Если в колбе у тебя нехорошая моча?

* * *

Все знают, что грущу, томлюсь я не впустую:

Из-за твоих кудрей томлюсь я и тоскую.

* * *

Пусть одежда будет грязной — чистым должен быть я сам,[48]

Горе вам, сердцам нечистым, горе вам, дурным глазам.

* * *

Ко мне красавица из бани пришла, прелестна и томна,

От волшебства глаза играют, пылают щеки от вина.

* * *

Не обольщайся тем, что ты разбогател:

Увы, в глазах судьбы не нов такой удел.

* * *

Откажись от мира, спрячься от друзей и от врагов,

Двери дома запирая и на цепь и на засов.

* * *

Иди постигни опыт жизни — и малая его крупица

Тебе, чтоб одолеть преграды, всегда и всюду пригодится.

* * *

Живой в холодный склеп сойдет, мертвец вовек не оживет:

Так мир устроен с той поры, как движется небесный свод.

* * *

Мы — овцы, мир — загон, где есть один закон:

Едва наступит сон, сгоняют нас в загон.

* * *

Не упрекай меня, подруга, — с мое ты поживи,

К тебе, красавица, вернутся боль и тоска любви.

* * *

Нет, благородного отца нельзя безгрешным счесть,

Когда его ничтожный сын свою утратил честь.

* * *

Вот утка черная плывет, окружена водой,

Она подобна кораблю в оправе золотой.

* * *

Пока я жив, тебя хвалю я, труда не ведая иного:

То пахота моя, и жатва, и молотьба — и в поле снова!

* * *

Я весны люблю начало, мне мила ее краса,

Звоны лютни, щебет пташек, куропаток голоса.

* * *

У этих мясо на столе, из миндаля пирог отменный,

А эти впроголодь живут, добыть им трудно хлеб ячменный.

* * *

Мы идолам покорны деревянным,

Мир идолу подобен, мы — шаманам.

* * *

Где честный должен восседать, там восседает мерзкий плут,

Почетом окружен осел, в пренебрежении верблюд.

* * *

Не вздумай на себя принять вину друзей: к чему обуза?

Еще никто не поднимал одной рукою два арбуза.

* * *

Красавица, разящая сердца,

Ты — брешь в безгрешной вере мудреца.

* * *

Неверно, что мудрец великий в своих наследниках живет:

Увы, продлится род, но мудрость не перейдет из рода в род.

* * *

Дай сласти — соколу, а мне — лобзать подругу дорогую.

Орешек раскололся? Нет, подругу громко я целую!

* * *

Целый месяц мне тебя непрестанно б целовать:

По частям тебе мой долг не хочу я отдавать!

* * *

Красавица, я сознаюсь: перед тобой не устою —

Ведь лучше самого меня любовь ты поняла мою

* * *

Соткав себе саван, погиб шелкопряд,

Но шелк превратился в чудесный наряд.

* * *

Один только враг — это много, беда,[49]

А сотни друзей — это мало всегда.

* * *

От глаз твоих таинства мира сокрыты,

На мир лишь всевидящим сердцем смотри ты.

На явное зрением явным гляди,

На тайное — тайным, сокрытым в груди.

* * *

Любовь — мой труд и помыслы мои,

Мне мир не нужен, если нет любви!

* * *

Кто следует за вороном проклятым,[50]

На кладбище придет с таким вожатым!

* * *

Бог, найди меня и потеряй,

Укажи мне путь в пречистый рай.

* * *

И молодость прошла, и песнь ушла,

Мой нрав тяжел, и жизнь мне тяжела.

* * *

Ты одинок средь сотни тысяч лиц.

Ты одинок без сотни тысяч лиц.

* * *

Считает сытый наглецом голодного, что хлеба просит, —

Здоровый, он чужой недуг легко, как видно, переносит!

* * *

Так как создан ты из праха, в прах сойди, отбросив страх,[51]

Ибо прах — твое жилище, ты в жилище этом — прах.

* * *

Жестокий этот мир лишь мачехе подобен,

Он с пасынком свиреп и к падчерице злобен.

* * *

Злокозненного плод — его вражда.

Что пользы нам от этого плода?

* * *

Соблазны тела — деньги, угодья, отдых праздный;

Наука, званья, разум — души моей соблазны.

НОСИР ХИСРОУ{2}

ПОРИЦАНИЕ И ПОХВАЛА

В ПОРИЦАНИЕ СВЯТОШАМ

О ищущий! Дойди до сердца всех явлений

Без сердцевины нет ни знаний, ни умений.

Лишь истину познав, о правде говори!

Не знающий пути — не годен в главари.

О, не влагай руки в неведомую руку,

Чтобы, стремясь вперед, не колесить по кругу.

У истины святой есть полунощный тать:

Не вздумай же ему ты ноги лобызать.

На рынке бытия воров шныряет свора.

Так береги карман и в каждом бойся вора.

Пройдет ли тот слепец дорогой до конца,

Который вожаком берет себе слепца?

Скорбящий! Отыщи поводыря такого,

Чтоб для тебя нашел сочувственное слово.

Во всей подлунной нет обиднее обид,

Чем величать ханжу: «Священный Баязид!»

Послушаешь иных — аллахова порода!

А поразведаешь — ни племени, ни рода…

Как драгоценный клад в развалинах зарыт,

Так праведника дух под рубищем сокрыт.

Из пыли и шипов на свет выходит роза.

Не образ пред тобой: тут жизненная проза.

В ПОРИЦАНИЕ РОСТОВЩИКАМ

«Жалей» ростовщика: ведь из своих палат

Бедняга перейдет в неугасимый ад!

При взгляде на него презреньем насладимся:

Базарный пес — и тот почтенней лихоимца.

Одушевлен ли сей бездушный человек,

Который за дирхем нас душит целый век?

Который, окружен роскошеством и негой,

Способен бедняка лишить его ночлега?

Зато, когда скупец испустит бранный дух,

Сынок устроит пир с толпою потаскух.

Тот скряга целый век гонялся за наживой,

А этот спустит все, хоть юный да плешивый…

Сундук ростовщика — сам по себе порок!

И благо совершит — пойдет оно не впрок.

Не пей ты с ним вина — хоть умирай от жажды:

Кровавая слеза сокрыта в капле каждой.

Позорит ростовщик не только прах, но твердь!

С брезгливостью к нему притронется и смерть.

И хоть мильоны лет гореть в аду он будет,

Сам дьявол навсегда в котле его забудет.

В ПОРИЦАНИЕ ПОЭТАМ-ПАНЕГИРИСТАМ

Тупице подносить стихов святое зелье —

Что наряжать осла в шелка и ожерелье.

Стоишь и за стихом читаешь пышный стих,

А честь твоя меж тем стекает на пол с них…

Не стыдно ли тебе великое слагать

И славословье лить и в каждом слове лгать?

И вот надменный шах до облака раздут, —

А ты награды ждешь за этот рабский труд?

Не открывай же уст для пошлой суеты,

Не оскорбляй того, кто ищет красоты.

Ведь в шуме слов твоих стиха такого нет,

Чтоб заключались в нем раздумье и совет.

Они ведь рождены во имя серебра!

Так и не жди от них ни света, ни добра.

Ни трепета любви, ни скорби, ни веселья

Не сыщешь ничего в ослином ожерелье.

В ПОРИЦАНИЕ ЦАРЯМ И ВЛАСТЬ ИМУЩИМ

Как отвратительна властителя душа:

Изволь с ним говорить, почтительно дыша.

Самовлюбленный лев с когтями и клыками,

Обидчив, как цветок, дрожащий лепестками.

Когда объявит шах торжественный прием,

Не сами ль небеса сгибаются при нем?

И кажутся тогда почтенные мужчины

Кишеньем черноты, собраньем чертовщины.

Вот гадина юлит раздавленным хвостом,

Вон жаба перед ним дрожит с умильным ртом…

Когда он поутру подымется не в духе,

Просители бледны, как неземные духи.

Но если благостен и примет их гурьбой,

Как он на них глядит? Что видит пред собой?

Семь отроков пускай предстанут из Эфеса,

Явленью не придаст ни веры он, ни веса.

Да хоть бы сам мудрец о небо оперся —

Для шаха глас его не выше лая пса.

К воскрылиям души он полон неприязни,

Христа вторично он подверг бы лютой казни.

Зато к ослу Христа он нежностью согрет,

Копыто превратив в священный амулет.

ХВАЛА РЕМЕСЛЕННИКАМ

Ремесленником быть — нет в мире лучшей доли.

Не царь, но и не раб. Всегда на вольной воле.

Стучит он или шьет на трудовой скамье,

Но вечером поет, в родной своей семье.

Пускай не каждый день по горло сытым ходит,

Но умножает он все то, что производит.

Под молотом его златые искры мчатся…

И видят лишь добро жена и домочадцы.

Он в полночь сладко спит в куренье мирных снов,

А на заре опять среди своих обнов.

Тачает или шьет, варит или грохочет,

Он низменных страстей не знал и знать не хочет…

До смерти дни свои он знает наперед,

Доволен им господь. Доволен и народ.

Трудолюбив. Шутлив. Общительного нрава.

Осанна ремеслу! Ремесленнику слава!

Нет! Равного ему не сыщете нигде:

Ведь и самим царям нужда в его труде.

ХВАЛА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ

Но труд ремесленника миру не сгодится,

Когда у пахаря зерно не уродится.

Как славен труд его, Адама древний труд!

Что с земледелием сравниться может тут?

Он демонов зимы богатствами встречает,

Зверей и диких птиц в хозяйстве приручает.

Крестьянин что ни год, то открывает клад:

Здесь пашня у него, а там цветущий сад.

Кормилец добрый он создания любого,

Будь это человек, овца или корова.

И если только он на ремесло в обмен

Торгашески на хлеб не подымает цен,

То во вселенной нет и не было от века

Подобного ему святого человека.

Да будет всяк из нас велик своим трудом!

Здесь ключ от бытия. Здесь наш очаг и дом.

О ДОБРЕ И ЗЛЕ

ЗНАНИЕ

Под присмотром всегда держи свои владенья,

Ибо владенье ждет забот и наблюденья.

Два уха у тебя, два глаза у тебя —

Вот для твоих ворот надежнейшие звенья.

Учись и познавай! В превратностях судьбы

Познания твои — одно твое спасенье.

Кто знания щитом себя вооружил,

Тот в шуме бытия не знает треволненья.

Еще один совет: ты послухам не верь!

Молва всегда молва: шумит! Но тем не менье

Услышанным словам, услышанным вестям

С увиданным тобой — не может быть сравненья.

Поэтому слушков, как зайцев, не лови:

Всему, что услыхал, потребуй подтвержденья.

И наконец, еще: слова не есть дела.

Деянье — это плоть! Слова же — только тени…

Ты можешь сотни лет о жемчуге твердить,

Но если не нырнешь — он твой лишь в сновиденье.

РАЗУМ

Разумному внушает разум одно и то же — навсегда.

Остерегайся зла, запомни: зло — величайшая беда.

Ни хищникам, ни травоядным не уподобься — ты не зверь,

Но если зло творишь — от зверя чем отличаешься теперь?

Увы, подобна злая воля змее гюрзе! Сойди с тропы,

Не то ужалит, — ведь от страха к земле прикованы стопы!..

Но у души есть крылья: разум! Крылата разумом душа,

Взлетит из пропасти глубокой, освобождением дыша…

Взнесись на этих крыльях выше! Внизу, над разумом глумясь,

Тебя невежество поймает… Не поддавайся, — втопчет в грязь!

ДОБРОДЕТЕЛЬ

Да будет жизнь твоя для всех других отрадой.

Дари себя другим, как гроздья винограда.

Но если нет в тебе такой большой души —

То маленькая пусть сияет, как лампада.

Не огорчай людей ни делом, ни словцом,

К любой людской тоске прислушиваться надо!

Болящих — исцеляй! Страдающих — утешь!

Мучения земли порой жесточе ада.

Ты буйство юности, как зверя, укроти,

Отцу и матери всегда служи отрадой.

Не забывай о том, что мать вспоила нас,

Отец же воспитал свое родное чадо.

Поэтому страшись в беспечности своей

В их старые сердца пролить хоть каплю яда.

К тому же — минет час: ты старцем станешь сам,

Не нарушай же, брат, священного уклада.

Итак, живи для всех. Не думай о себе, —

И жребий твой блеснет, как высшая награда.

ДРУЖБА

Ты знаешь, сердце, что такое друг?

Он должен быть твоей судьбою — друг.

Для этого иди такой тропой,

Чтоб восхищался бы тобою друг.

Ищи такого, чтобы за него

Не жаль пожертвовать собою, друг!

Но в то же время, чтобы за тебя

Рискнул бы также головою друг.

Когда такого в жизни ты найдешь,

Не становись к нему спиною, друг.

В любой тоске, в томлении любом

Придет с улыбкою родною друг.

Два века надо жить, чтобы понять,

Чтобы осмыслить золотое — «друг»…

Не шутка это — хорошо дружить,

А дружба — дело непростое, друг.

Деяньем дружбу нужно доказать —

Не всякий друг тебе душою друг.

ДРУГ И НЕДРУГ

Ты должен различать, кто друг тебе, кто недруг,

Чтоб не пригреть врага в своих сердечных недрах.

Где неприятель тот, который в некий час

Приятностью своей не очарует нас?

Где в мире мы найдем тот корень единенья,

Который не покрыт корой и даже тенью?

Собака, что визжит и ластится, как друг,

Она своим друзьям не изменяет вдруг.

Собака — говорю! Но так ли ты уверен,

Что подлинный твой друг тебе до гроба верен?

И сердцевину тайн, доверенных ему,

Не обнажит вовек по слову своему?

Испытывай друзей и голодом и жаждой.

Любовью испытай! Но только раз — не дважды.

Кто дружбе изменил хотя бы только раз,

Тому уж веры нет, хоть пой он, как сааз.

И пусть перед тобой юлит гадючье тело,

Башку ей размозжить скорей — благое дело.

Поэтому-то я твержу одно и то ж:

Кто так тебя поймет, как сам себя поймешь?

Лишь те-то и друзья не на словах — на деле,

Кто нашикандалы и на себя б надели.

ЛИЦЕМЕРЫ И ДРУЗЬЯ

Мне дружба в обители этой отрады еще не дала,

Я сердца такого не знаю, в котором бы правда жила!

От кучки друзей лицемерных уж лучше бы стать в стороне,