Всеволод Большое Гнездо [Алексей Юрьевич Карпов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Всеволод Большое Гнездо

Часть первая БРЕМЯ СКИТАНИЙ 1154–1174

Полюдье на Яхроме

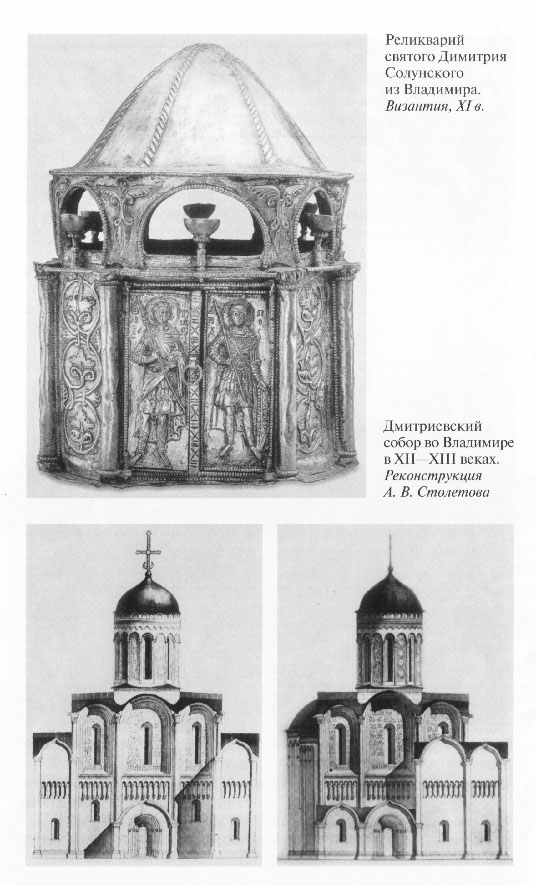

За прошедшие столетия подмосковная река Яхрома изменилась до неузнаваемости. Собственно говоря, от той Яхромы, что во времена Всеволода Большое Гнездо несла свои воды в реку Сестру и дальше в Дубну и Волгу, почти ничего не осталось. Канал имени Москвы спрямил её, поделил на части и оставил течь узким ручейком до одного из своих водохранилищ, превратив остальное главным образом в резервуар для сброса воды из шлюза. А ведь некогда река эта была судоходной! И в жизни героя нашей книги она сыграла, можно сказать, первостепенную роль. Поздней осенью 1154 года отец Всеволода, суздальский князь Юрий Владимирович, прозванный Долгоруким, выехал в полюдье — ежегодный объезд подвластных ему земель для сбора дани — «кормов», то есть пропитания, и «портов», то есть мехов и одежды. Это был давний обычай, восходящий ещё к незапамятным временам, и Юрий старался следовать ему — во всяком случае, в те годы, когда осень и зиму он проводил дома, а не в дальних военных походах. Как обычно, князя сопровождала жена. Ибо путешествие предстояло им хотя и не быстрое, но совсем не обременительное. Княжеское полюдье не походило ни на хищнический набег за данью, ни на ограбление сильным слабого. Не только князь, но и те люди, к которым он ехал, воспринимали его прежде всего как исполнение старинного, освящённого веками обычая, больше того — как знак некоего единения князя с подвластной ему землёй. Личное присутствие правителя сглаживало ту социальную пропасть, которая существовала между ним и его подданными. Ибо при князе, как это всегда бывает, его тиуны — управляющие — остерегались творить откровенное беззаконие, памятуя, что княжеская власть в равной степени защищает всех и голос обиженного сразу же будет услышан. Выехавшая с Юрием княгиня была «непраздна». В те времена это было обычное состояние женщины, находящейся в детородном возрасте: дети рождались у неё каждый год или даже чаще, хотя выживали далеко не все. По этой причине княжеский поезд и задержался на берегу Яхромы, в том месте, где река круто поворачивала на запад. Здесь 19 октября 1154 года, во вторник, княгиня разрешилась от бремени мальчиком. Неделю спустя, 26 октября, праздновали день святого Димитрия Солунского, а потому в крещении княжич получил имя Дмитрий — весьма популярное в княжеской среде. При рождении же его назвали Всеволодом. Это княжеское имя было также почитаемо в роду Рюриковичей. Младший сын Юрия Долгорукого получил его в память о прадеде — великом киевском князе Всеволоде Ярославиче (в крещении Андрее), общем предке князей Мономашичей, правивших тогда большей частью русских земель. А ещё князь повелел заложить город на месте рождения сына. Этот город также был наречён его крестильным именем — Дмитров. Место, выбранное князем для строительства, на первый взгляд казалось не слишком подходящим. Крепость предстояло ставить несколько в стороне от реки, в низине, окружённой болотистыми лугами и небольшой протокой, известной как Старая Яхрома. Надо полагать, что произошедшее здесь счастливое событие — рождение ещё одного, одиннадцатого сына — настолько впечатлило Юрия, что он не стал задумываться об удобстве или неудобстве расположения будущей крепости. Может быть, появлению Всеволода на свет предшествовали какие-то необычные обстоятельства; может быть, княгиня или новорождённый избежали серьёзной опасности или болезни и лишь молитва святому Димитрию помогла им — впрочем, об этом мы можем только гадать. Но Юрий, несомненно, должен был оценить и преимущества расположения нового города. Возникший на одном из старых торговых путей, в земле, давно обжитой славянами, а ещё до них — мерянами, одним из финно-угорских племён, (которые и дали название реке: Яхрома по-мерянски значит «озёрная река»), город должен был стать центром княжеского присутствия в этом земледельческом регионе, а заодно прикрывать Суздальское Залесье с запада, со стороны вечно враждебного суздальским князьям Черниговского княжества1. И надо сказать, что сын Юрия Всеволод, когда станет суздальским князем, сумеет оценить стратегическое значение Дмитрова, который сыграет немаловажную роль в ходе его войн с черниговскими князьями. Конечно, сам город начали строить позднее, уже в следующем, 1155 году. Но княжеское распоряжение прозвучало именно в те радостные дни, когда князь праздновал рождение и крестины младшего сына. Так и получилось, что существующий и ныне город Дмитров на реке Яхроме и князь Всеволод Большое Гнездо — ровесники и даже тёзки. Всеволод — единственный из одиннадцати сыновей Юрия Долгорукого, о чьём рождении сообщают летописи. «Того же лета родися Юрью сын Дмитрии, бе бо тогда на реце на Яхроме и со княгинею, — читаем под 1154 годом в так называемом Московском летописном своде конца XV века (а другие летописи прибавляют к этому: «…бе тогда в полюдии»). И далее: — И заложи град во имя его, и нарече и (его. — А. К.) Дмитров, а сына нарече Всеволодом»2. Точную же дату рождения младшего сына Юрия Долгорукого называет единственный источник — Тверской летописный сборник XVI века: «…и месяца октября 19 день родися ему сын Дмитрий, и нарече ему имя Всеволод… Сей есть Всеволод, — разъяснял далее тверской книжник, — всем рускым нынешним княземь отец, зовомый Великое Гнездо»3. Отцу Всеволода Юрию было тогда под шестьдесят — возраст весьма почтенный, если не сказать преклонный. Он уже давно похоронил свою первую супругу, половецкую княжну, на которой его женили совсем ещё мальчиком в 1108 году, в ознаменование русско-половецкого мира, заключённого его отцом Владимиром Мономахом. «Аепина дщерь» (как по имени её отца, половецкого князя Аепы Осенева, называли княгиню) родила ему пятерых или семерых сыновей — Ростислава, Ивана, Андрея (будущего Боголюбского), Бориса, Глеба и, вероятно, Ярослава и Святослава (о рождении двух последних в первом браке Юрия Долгорукого можно говорить лишь предположительно). Не позднее 1136/37 года Юрий женился во второй раз; во втором браке у него родилось по меньшей мере четверо сыновей: Мстислав, Василий (или Василько, как называет его летопись), Михаил (Михалко) и Всеволод. Упоминают летописи и двух или трёх дочерей Юрия Долгорукого: Ольгу (в монашестве Евфросинию) и ещё одну или двух, по имени неизвестных. Но появлению дочерей в княжеских семьях в те времена не придавали большого значения, так что в действительности сестёр у Всеволода наверняка было больше4. Кем была вторая жена Юрия Долгорукого, в точности неизвестно. А жаль, ибо речь идёт о матери князя Всеволода Юрьевича — женщине, оказавшей громадное влияние на всех своих сыновей и сильнее всего, наверное, на самого младшего из них. Неизвестно даже, как её звали[1]. Историки, как правило считают её гречанкой, притом близкой к правящему в Византии роду Комнинов. Это всего лишь предположение, хотя оно имеет достаточно веские основания. Мы ещё будем говорить о том, что в 1161/62 году, уже после смерти Юрия, его вдова будет изгнана вместе со своими родными детьми из Суздальской земли пасынком Андреем Боголюбским и отправится в Константинополь, где встретит радушный приём, а её сыновьям император Мануил I Комнин предоставит во владения обширные волости. Книжники прошлого видели в этом свидетельство того, что Мануил отнёсся к русской княгине как к своей близкой родственнице, чуть ли не дочери6. Это, конечно, совсем не обязательно: василевс мог оказывать почести сыновьям Юрия в знак уважения к их покойному отцу. И всё же греческое происхождение матери Всеволода остаётся наиболее вероятным. Старший из сыновей Юрия, Ростислав, умер за несколько лет до рождения Всеволода, в апреле 1151 года. Ещё раньше, в феврале 1147-го, умер другой их брат, Иван. Так что у Всеволода, когда он появился на свет, было восемь старших братьев, включая больного с детства и полностью недееспособного Святослава. Но особой дружбы между старшими и младшими братьями не было: во-первых, в силу слишком большой разницы в возрасте, а во-вторых, — и это, наверное, главное, — в силу того, что происходили они от разных матерей. Если верно, что второй женой Юрия была гречанка, то её сыновья — наполовину греки — должны были с некоторым высокомерием относиться к своим старшим братьям, в чьих жилах текла половецкая кровь. Старшие же, наверное, видели в них прежде всего соперников в борьбе за будущее отцовское наследство. По мере взросления младших сыновей отец и их, наравне со старшими, привлекал к участию в своих многочисленных войнах на юге. Война в то время считалась подлинным призванием князя, ремеслом, которому княжича обучали с детства. А войны Юрий вёл почти беспрерывно. Целью жизни он поставил овладение «златым» киевским престолом, который, как он считал, принадлежал ему по праву рождения — ведь киевскими князьями были его отец Владимир Мономах и дед Всеволод Ярославич. В ходе войн с племянниками, сыновьями своего старшего брата Мстислава, Юрий дважды занимал Киев — в 1149/50 и 1150/51 годах, но оба раза ненадолго. Летом 1151 года он потерпел жестокое поражение от племянника, киевского князя Изяслава Мстиславича, и вынужден был покинуть Южную Русь и вернуться в свой Суздаль. По условиям мира, заключённого в Городце на реке Остёр (в нынешней Черниговской области Украины), Юрий лишился почти всех своих владений на юге; за ним остался лишь Городец Остёрский, однако находиться в нём Юрий не имел права. Здесь позволено было княжить лишь его сыну Глебу (старший из оставшихся в живых Юрьевичей, Андрей, ещё прежде отца покинул Южную Русь, считая бессмысленным продолжение войны за неё). А спустя несколько месяцев, в начале весны 1152 года, последовал новый удар: воспользовавшись отсутствием Глеба Юрьевича, Изяслав Мстиславич и союзные ему черниговские князья полностью сожгли Городец. Огонь не пощадил даже церковь Архангела Михаила, выстроенную Владимиром Мономахом. Крепость сравняли с землёй, а жителей «развели», то есть переселили в качестве пленников на земли победителей. Юрий, конечно же, не смирился. За годы своего вынужденного пребывания в Суздальской земле (1152–1154) он дважды предпринимал попытки «вырваться» за пределы Залесского края, возобновить борьбу за преобладание на юге. Свои удары Юрий направлял против черниговских князей — союзников Изяслава Мстиславича. Но оба его похода на Чернигов закончились неудачей. Замыкаться в пределах Суздальского княжества казалось Юрию смерти подобным. В противном случае — и он хорошо понимал это — его потомков могла ждать участь рязанских или полоцких князей, вынужденных бесконечно дробить доставшиеся им уделы и жить в вечной вражде друг с другом, навсегда отказавшись от какой-либо самостоятельной роли в масштабах всего Древнерусского государства. На земли соседних рязанских князей сам Юрий смотрел едва ли не как на бесхозные, считая их чем-то вроде дармового придатка к своему собственному княжеству. В том же 1154 году Юрий изгнал из Рязани тамошнего князя Ростислава Ярославича и посадил на его место своего старшего сына Андрея. Другого своего сына, Глеба, Юрий отправил к половцам — за новыми отрядами, с помощью которых тот должен был добывать себе княжеский стол на юге. Глеб, несомненно, питал склонность к подобного рода авантюрным затеям. А вот Андрея едва ли могло устроить княжение в Рязани: он был слишком привязан к родной Суздальской земле, чтобы искать себе княжеский стол где-нибудь за её пределами. Да и история его недолгого княжения в Рязани закончилась жестоким конфузом. С помощью всё тех же половцев рязанский Ростислав вернул себе город. Андрей едва спасся, бежав из Рязани «об одном сапоге», а его дружина была почти полностью истреблена: по словам летописца, Ростислав «одних перебил, а других засунул в яму, а иные утопли в реке». История взаимоотношений суздальских и рязанских князей знала немало войн. На этот раз война, в которой было пролито столько крови, завершилась миром: Юрий даже породнился с Ростиславом Рязанским, выдав за его сына Глеба одну из своих внучек, дочь рано умершего старшего сына Ростислава; в свою очередь, рязанский князь признал «старейшинство» Юрия. Но вражда между Суздалем и Рязанью не могла исчезнуть. С её проявлениями князю Всеволоду Большое Гнездо придётся сталкиваться постоянно. Ситуация изменилась для Юрия в ноябре 1154 года, то есть всего через несколько недель после рождения Всеволода. 13 ноября умер главный враг Юрия — его племянник Изяслав Мстиславич. А примерно полтора месяца спустя, в самом конце декабря 1154-го — начале января 1155-го, вслед за Изяславом ушёл из жизни и его дядя и соправитель, старший брат Юрия престарелый и безвольный Вячеслав Владимирович, от имени которого Изяслав и правил Киевом. Киевский престол занял было младший брат Изяслава Мстиславича Ростислав Смоленский, но это отказались признать и старший из черниговских князей Изяслав Давыдович, и заключивший с ним союз сын Юрия Глеб, вернувшийся на Русь с ордами «диких» половцев. На реке Белоус, близ Чернигова, объединённая черниговско-половецкая рать разгромила войско Ростислава Мстиславича; сам князь бежал в Смоленск, Изяслав Давыдович занял Киев, а Глеб Юрьевич — уже из его рук — получил ю «отчий» Переяславль на реке Трубеж. Побоище на Белоусе имело тяжелейшие последствия для южнорусских земель. Особенно пострадали Переяславль и округа: половцы сожгли и разграбили все сёла близ города «и много зла сотворили». В те месяцы они бесчинствовали по всей Южной Руси, сея разрушение и смерть и уводя за собой толпы пленных и громадные обозы с награбленным добром. Половецкое нашествие затронуло и Киев, и другие города Южной Руси, которые ещё долго не могли оправиться от этого страшного разорения. Князь Юрий Владимирович в своём Суздальском Залесье узнавал о случившемся с большим опозданием. Но к новому повороту событий он оказался готов. Получив известие о смерти племянника, Юрий немедленно начал собирать войска для похода на Киев. Когда в конце декабря 1154 года он выступил из Суздаля, то ещё не знал ни о смерти брата Вячеслава, ни о поражении Ростислава Мстиславича, ни о том, что ставший теперь его союзником Изяслав Черниговский «мимо него» занял стольный город Руси. Но все эти известия не застигли его врасплох. На этот раз князь действовал безошибочно, точно выверяя каждый свой шаг. Как всегда, Юрия сопровождали в походе сыновья: и старшие — Андрей и Борис, и младшие — Мстислав и Василько — каждый со своей дружиной. Князья двигались к Киеву не прямым путём через Вятичские леса, а кружным — по Волге и далее по Днепру, мимо Смоленска. Не доходя Смоленска, Юрий встретился с новгородским посольством. Оставшиеся без князя после недавнего изгнания из города тринадцатилетнего сына Ростислава Мстиславича Давыда, новгородцы предложили княжеский стол одному из Юрьевых сыновей — по выбору князя. Юрий назвал имя Мстислава, и тот отправился на княжение в Новгород. Так старейший и знаменитейший город на Волхове — пускай и на время — перешёл под власть суздальского князя. Здесь же, недалеко от Смоленска, Юрий наконец-то узнал о тех драматических событиях, что произошли на юге. «Брат твой Вячеслав умер, — сообщили ему осведомлённые люди, — а Ростислав побеждён, а Изяслав Давыдович сидит в Киеве, а Глеб, сын твой, — в Переяславле». На этот раз в решающую минуту Юрий оказался именно там, где нужно. Судьба киевского престола по существу решалась под Смоленском. С Ростиславом Мстиславичем, приведшим сюда остатки своей рати, Юрию удалось договориться. Своим миролюбием Ростислав сильно отличался от брага Изяслава. Он признал права дяди на Киев и бил ему челом, обязуясь повиноваться во всём как отцу. Поспешили признать права Юрия и черниговские князья — двоюродный брат Изяслава Давыдовича Святослав Ольгович и племянник последнего Святослав Всеволодович. Заручившись их поддержкой, Юрий обратился к Изяславу Давыдовичу с грозным требованием убираться из Киева подобру-поздорову: «Мне отчина Киев, а не тебе!» Этого окрика оказалось довольно. «Отчиной» для Изяслава Киев действительно не был: отец его, Давыд Святославич, княжил только в Чернигове. Убедившись в твёрдом намерении Юрия отстаивать принадлежащее ему по праву, Изяслав пошёл на попятную и даже стал оправдываться (конечно же, не искренне, но лишь на словах), что, дескать, против воли занял Киев: «Посадили меня киевляне. А не створи мне пакости, а се твой Киев». До «пакости», то есть до войны, действительно не дошло. Изяслав Давыдович добровольно покинул Киев и вернулся в Чернигов. 20 марта 1155 года, в Вербное воскресенье — последнее перед Пасхой, Юрий Долгорукий в третий и последний раз победителем вступил в Киев. Своих сыновей он наделил ближними к Киеву городами: старший, Андрей, был посажен в Вышгороде, Глеб остался в Переяславле-Южном, Борис получил Туров, Василько — Поросье (земли по реке Рось, притоку Днепра, с центром в Юрьеве или Каневе — главном городе на границе со Степью). Что же касается самых младших его сыновей — Михалка и только что родившегося Всеволода, то отец оставил их вместе с матерью в Суздальской земле. Именно их Юрий видел в будущем преемниками здесь своей власти. Судя по позднейшему припоминанию летописца, перед самым уходом на юг князь привёл жителей Суздаля, Ростова, Переяславля-Залесского и других городов к крестному целованию в том, что после его смерти именно его младших сыновей примут они на княжение, и все эти города «и вся дружина» действительно целовали крест Юрию «на менших детех, на Михалце и на брате его»7. Точно так же Юрий поступил и раньше, в 1149 году, когда в первый раз стал киевским князем. Тогда он тоже наделил старших сыновей волостями в Южной Руси, а на княжении в Суздале оставил одного из младших, родившихся во втором браке, а именно Василька. И тогда, и теперь Юрий рассматривал Суздальское княжество лишь как базу для борьбы за юг, и прежде всего за Киев. Именно там, на юге, видел он будущее своих старших сыновей; Суздальская же земля представлялась ему чем-то второстепенным, не вполне достойным их. В этом была главная ошибка Юрия, его главная беда. Но вместе с тем забота о Суздальской земле — пускай всего лишь как о военной и экономической базе, как об источнике людских и финансовых ресурсов — стала его главной заслугой, в конечном счёте обессмертившей его имя.* * *

Михалко, десятый сын Юрия Долгорукого, был несколькими годами старше Всеволода8. Юрьева княгиня с двумя малолетними детьми на руках недолго оставалась в Суздальской земле. Вскоре после того, как муж её утвердился на киевском престоле, она отправилась на юг. Княгиня выбрала для себя и своих детей тот же маршрут, что и Юрий, — через Смоленск. Надо полагать, что возвращаться через владения черниговских князей — пускай теперь и союзников её мужа — княгиня посчитала для себя опасным. Летопись, как обычно, называет княгиню не её личным именем, а по имени мужа — Гюргевая (то есть Юрьева). «В то же время приде Гюргевая ис Суждаля Смоленьску и с детми своими к Ростиславу», — сообщает киевский летописец9. Смоленский князь Ростислав Мстиславич встретил «стрыиню», то есть тётку, с подобающими почестями и лично сопроводил её и её маленьких сыновей в Киев к мужу: «пойма стрыиню свою с собою и поиде к строеви (дяде. — А. К.) своему со всим полком своим. И приде к строеви своему Дюргеви (Юрию. — А. К.) в Киев, и тако обуястася с великою любовью и с великою честью, и тако пребыша у весельи». Так семья после короткой разлуки воссоединилась. Но «веселие» их не обещало быть долгим. Положение Юрия в Киеве только на первый взгляд казалось прочным. Удержать стольный город Руси он мог, лишь опираясь на союз с противостоящими друг другу княжескими группировками — прежде всего черниговскими князьями, с одной стороны, и князьями «Мстиславова племени», наследниками умершего Изяслава Мстиславича, — с другой. Однако князья, входившие в эти группировки, преследовали свои цели, отнюдь не совпадавшие с тем, что мог предложить им Юрий. Так, черниговский князь Изяслав Давыдович, однажды уже побывавший на «златом» киевском престоле, мечтал вернуться на него, считая себя ничуть не «младше» Юрия и не менее его достойным «старейшинства» среди русских князей; сыновья же Изяслава Мстиславича, Мстислав и Ярослав, не могли удовольствоваться на двоих доставшимся им Луцком, стремясь к большему, и главное — к возвращению себе Волыни, которую после смерти их отца занял их дядя, младший сын Мстислава Великого Владимир («Матешич», как его называли, — то есть сын второй жены Мстислава Великого, мачехи остальных Мстиславичей). Умиротворить их Юрий пытался за счёт князей Черниговского дома, а для того, чтобы заручиться поддержкой последних, ему приходилось ущемлять интересы племянников. Получался замкнутый круг, вырваться из которого Юрий так и не сможет. Действуя не слишком продуманно, он добьётся лишь того, что его противники — и черниговские князья, и братья Изяславичи, и даже миролюбивый Ростислав Смоленский — объединятся против него самого. Лучше других понимал расклад сил и бесперспективность и ненужность удержания Киева старший сын Юрия Долгорукого Андрей. Княжение в Вышгороде совершенно не устраивало его. Андрей добивался передачи ему удела в Северо-Восточной Руси, в исконных отцовских владениях, где он мог чувствовать себя полновластным хозяином, не отвлекаясь на постоянную изнурительную борьбу с другими князьями. Отец считал по-другому, и осенью 1155 года князь Андрей Юрьевич самовольно, «без отча повеления», покинул Вышгород и отправился на родной север. Там он обосновался недалеко от Владимира на Клязьме, в собственной резиденции — Боголюбове. Именно по названию этой княжеской резиденции он получил то имя, под которым вошёл в историю, — Андрей Боголюбский.

Андрей во многом оказался проницательнее отца и глубже, чем тот, понял суть происходивших на Руси изменений. Владение Киевом сулило внешний блеск и великолепие, но было сопряжено с огромными трудностями, экономическими и политическими потерями, далеко не всегда оправданными. Для того, чтобы удерживать этот город, требовались колоссальные средства, постоянная готовность к компромиссу, к отражению внезапного нападения того или иного князя, к удовлетворению чужих притязаний на тот или иной город. Ещё важнее было другое. За прошедшие десятилетия произошло значительное усиление новых княжеских центров — таких как Смоленск, Галич, Волынь, Рязань или Суздаль. В отличие от Киева, они развивались последовательно и динамично, не испытывая (или испытывая в меньшей степени) столь резкую смену князей и проводимого ими политического курса, не становясь ареной борьбы противоборствующих княжеских династий. И князь, поставивший на карту всё ради княжения в Киеве, оказывался заложником этой ситуации, проигрывал соперникам в возможности совершения манёвра, в возможности свободно распоряжаться ресурсами собственного княжества. Андрей, очевидно, хорошо понимал это — и тогда, когда звал отца уйти в Суздаль после поражения от Изяслава Мстиславича летом 1151 года, и теперь, когда отец его стал-таки киевским князем. По свидетельству одного новгородского источника XV века, инициаторами его ухода стали его шурья Кучковичи10 — братья его первой супруги (на которой его женил Юрий, убив, по преданию, за какую-то провинность отца невесты, некоего Кучку, или Кучка, первого владельца Москвы). Очевидно, Андрей сумел найти общий язык и с собственно суздальскими и ростовскими боярами, которые готовы были поддержать его. Местной знати едва ли могло прийтись по душе недавнее распоряжение Юрия о передаче княжения младшим сыновьям, ещё «пелёночникам», от лица которых править землёй должны были княжеские наместники и тиуны. Получалось, что Суздальская земля фактически оказывалась без князя (тем более после отъезда княгини с детьми в Киев), а это заметно ущемляло права местного боярства, ибо наличие собственного князя всегда повышало статус той или иной волости; отсутствие же оного, напротив, превращало её в неизбежный объект притязаний со стороны других князей. Утверждение Юрия Долгорукого в Киеве грозило восстановлением экономической и политической зависимости Северо-Восточной Руси от Киева, которую в своё время уничтожил сам Юрий. Если бы осуществился его замысел и в Суздале сели на княжение его младшие сыновья (или, тем более, его посадники), а в Киеве — кто-то из старших, поток «залесской» дани неизбежно вновь устремился бы на юг — как это и было во времена молодости Юрия Долгорукого. Это важное обстоятельство нам надо непременно учитывать, когда мы будем говорить о последующей судьбе младших братьев Андрея, и прежде всего героя нашей книги — Всеволода.

Без отца

Первые два года жизни — с весны 1155-го по май 1157-го — маленький Всеволод провёл с отцом и матерью в Киеве. Точнее, наверное, не в самом городе, а в пригородной резиденции отца на противоположном, левом берегу Днепра — Рае (или «само-Рае»), как с любовью и не без тщеславия называл свой загородный дворец Юрий. О заботах, которые обуревали отца и братьев, княжич-младенец, разумеется, ничего не ведал. Да и вообще то счастливое время он помнить не мог: обыкновенно дети начинают сознавать себя в более позднем возрасте — приблизительно лет с трёх. А вот внезапная смерть отца в мае 1157 года, вероятно, стала для него потрясением. Во всяком случае, жизнь его с этого момента круто переменилась. К весне 1157 года положение Юрия в Киеве сделалось угрожающим. Его недруги сумели объединиться — и именно на почве неприятия той политики, которую проводил Юрий, сделавшись киевским князем. Годом ранее Юрий предпринял неудачный поход на Волынь, против внучатого племянника Мстислава Изяславича, сумевшего-таки отвоевать свою «отчину». Осада Владимира-Волынского ничего не дала; более того, Мстислав отказался заключить мир с киевским князем. Юрий вынужден был ни с чем отступить к Киеву, и Мстислав со своей дружиной преследовал его до самой границы Киевской земли. Эта неудача киевского князя воодушевила его противников. Явно сочувствовал Изяславичам их дядя, смоленский князь Ростислав, признанный глава князей «Мстиславова племени». Сумел Юрий вскоре поссориться и со своим главным соперником в борьбе за киевский престол — черниговским князем Изяславом Давыдовичем. «Начал рать замышлять Изяслав Давыдович на Юрия и примирил к себе Ростислава Мстиславича и Мстислава Изяславича», — сообщает киевский летописец. К маю противники Юрия были готовы начать военные действия. Всё было согласовано, роли распределены, сроки обозначены. «И сложил Изяслав путь с Ростиславом и со Мстиславом на Юрия», — продолжает тот же летописец. Ростислав Мстиславич лично участвовать в военных действиях не пожелал, но отпустил к Киеву старшего сына Романа «с полком своим», а Мстислав Изяславич сам выступил из Владимира-Волынского. Однако до военных действий так и не дошло. Удивительно, но Юрий как будто и не готовился к войне. В те самые дни, когда враги его уже объединили усилия и выступили или готовились выступить в поход, он предавался пирам и развлечениям. Один из таких пиров — у «осмянника» (то есть сборщика княжеской подати, «осмничего») Петрилы — стал для него последним. Киевский летописец так пишет об этом: «Пил Юрий у осмянника у Петрила: в тот день на ночь разболелся, и бысть болезни его 5 дней…» Что случилось на этом пиру, неизвестно. Впоследствии историки не раз выказывали уверенность в том, что Юрий был отравлен. Однако для столь категоричного суждения у нас нет достаточных оснований. Киевский князь был далеко не молод; чрезмерные же возлияния и обильная пища на ночь вполне могли спровоцировать болезнь — например, острый сердечный приступ или инсульт. Тем более что Юрий был не первым из киевских князей, кто умер после пиршества, — так же, после «веселия» с дружиной, ушёл из жизни и его брат Вячеслав. В летописи мы не найдём ни малейших намёков на то, что Юрия отравили. Когда спустя четырнадцать лет, в январе 1171 года, в Киеве скончается сын Юрия Глеб, слухи о его насильственной смерти попадут на страницы летописи: князь Андрей Юрьевич потребует выдать ему на расправу тех киевлян, которые «суть уморили брата моего Глеба». Если бы Юрий действительно был отравлен, Андрей, наверное, не преминул бы вспомнить и об этом. Так или иначе, но болезнь князя оказалась смертельной. Вечером 15 мая 1157 года, «в среду на ночь», князь Юрий Владимирович скончался, а на утро следующего дня, 16 мая, его похоронили в Спасо-Преображенской церкви пригородного монастыря Святого Спаса на Берестовом. Сделано это было с явной поспешностью: тело князя торопились предать земле, дабы пресечь начавшиеся в Киеве беспорядки. «И много зла створилось в тот день, — пишет киевский летописец о событиях, разыгравшихся в самый день похорон князя, — разграбили двор его Красный, и другой двор его за Днепром разграбили, который звал он сам Раем, и Васильков двор, сына его, разграбили в городе, и избивали суздальцев по городам и по сёлам, а товар их грабили». Ну а ещё три дня спустя, 19 мая, в Киев вступил князь Изяслав Давыдович, который и стал новым киевским князем. Так часто случалось в истории. Суздальцы, пришедшие в Киев вместе с Юрием, воспринимались как чужаки, больше того — как насильники и грабители, а потому должны были принять на себя весь выплеснувшийся гнев киевлян, всю их слепую ярость. Князя уже не было в живых, и защитить его людей оказалось некому. Княгиня с двумя маленькими детьми на руках вынуждена была спешно бежать из города. Трудно даже представить себе, что должна была испытать она, видя, как рушится всё то, чем жила она предшествующие два года. Наверное, она даже не заезжала на княжеский двор и в самый день похорон выехала из Спасо-Берестовского монастыря в траурных одеяниях, налегке, оставив весь свой скарб на разграбление толпе. Да и те люди, которые были с ней в тот скорбный день, спасали не столько её жизнь и жизнь её сыновей, сколько свои собственные жизни. Конечно, смерть Юрия в какой-то степени защищала его вдову от прямых посягательств других князей. Теперь она становилась не женой врага, которую можно было захватить в плен, дабы продиктовать её мужу какие-то политические условия или выторговать какие-то волости, но жертвой обстоятельств, нуждавшейся в сочувствии и защите. И всё же как горек был для неё, чужестранки, этот путь в Суздаль по враждебным и неприветливым землям! Можно, наверное, предположить, что и для её сына, младенца Всеволода, эти трагические события — бегство с матерью и братом — стали первыми впечатавшимися в память. Такие смутные и неотчётливые детские воспоминания, как правило, оставляют неизгладимый след в душе и психике ребёнка. Тем более что этот путь по чужим и враждебным землям окажется для него далеко не последним. В Суздальскую землю пришлось бежать и одному из старших сыновей Юрия — Борису. Другой Юрьевич, единоутробный брат Всеволода Василько, чей двор был разграблен киевлянами, также должен был спешно покинуть Киев. На время он сумел удержаться на юге, а именно в Торческе — главном городе в области «чёрных клобуков», находившихся на службе у южнорусских князей. Но положение его оставалось крайне неустойчивым: он полностью зависел от других, более сильных князей, и в начале 1160-х годов ему тоже придётся вернуться в Суздаль. В довершение всех бед, постигших «Юрьево племя», в начале того же 1157 года, ещё до смерти отца, из Новгорода бежал князь Мстислав, изгнанный новгородцами. Ему не помогла даже женитьба на дочери видного новгородского боярина Петра Михалковича: «своим» в Новгороде князь так и не стал. Сохранить свои позиции за пределами Суздальской земли удалось лишь Глебу Юрьевичу, княжившиму в Переяславле. С новым киевским князем Изяславом Давыдовичем его связывали родственные отношения: ещё зимой 1155/56 года, вскоре после вокняжения отца в Киеве, Глеб вступил в брак с дочерью Изяслава. Переяславль на Трубеже (Переяславль-Южный, или Русский, как, в отличие от северного Переяславля-Залесского, называли этот город) на долгие годы стал главным оплотом Юрьевичей в Южной Руси.* * *

Вернувшись в Суздаль, вдова Юрия сразу же должна была почувствовать изменившиеся настроения горожан и дружины. О прежнем крестном целовании её сыновьям никто не вспоминал. В Суздальской земле полновластно распоряжался старший сын Юрия Долгорукого Андрей. Любые попытки мачехи напомнить о последней воле отца (если таковые вообще имели место) он пресекал решительно и жёстко. Андрей уже давно свыкся с родным краем. Здесь его тоже хорошо знали, и его вступление на отцовский княжеский стол казалось делом естественным, не вызывающим сомнений. Это и случилось по истечении сорокадневного траура по отцу, 4 июля 1157 года — в день святого Андрея Критского, небесного покровителя князя. Показательно, что вступление Андрея на «отний» стол произошло с одобрения жителей главных городов княжества — прежде всего, Ростова и Суздаля, в результате их волеизъявления на вече; показательно и то, что вспоминали при этом не только о «старейшинстве» Андрея и его несомненных правах на престол, но и о его христианских добродетелях и несравненных душевных качествах. Во всяком случае, так излагает ход событий летописец. «Того же лета, — читаем в Суздальской (Лаврентьевской) летописи, — ростовци и суждалци, здумавше вси, пояша Андрея, сына его старейшаго, и посадиша и в Ростове на отни столе и Суждали, занеже бе любим всеми за премногую его добродетель, юже имяше преже к Богу и ко всем сущим под ним»11. …Много позже, вспоминая о вокняжении Андрея Боголюбского в связи с трагическими событиями, последовавшими за его гибелью, летописец скажет и о другом: оказывается, ростовцы и суздальцы «посадиша» Андрея на княжеский стол, «преступивше хрестное целованье», которое ранее дали его отцу Юрию12. Но для того, чтобы осознать этот факт как действительно значимый в истории Владимиро-Суздальской Руси, понадобятся долгих семнадцать лет…В изгнании

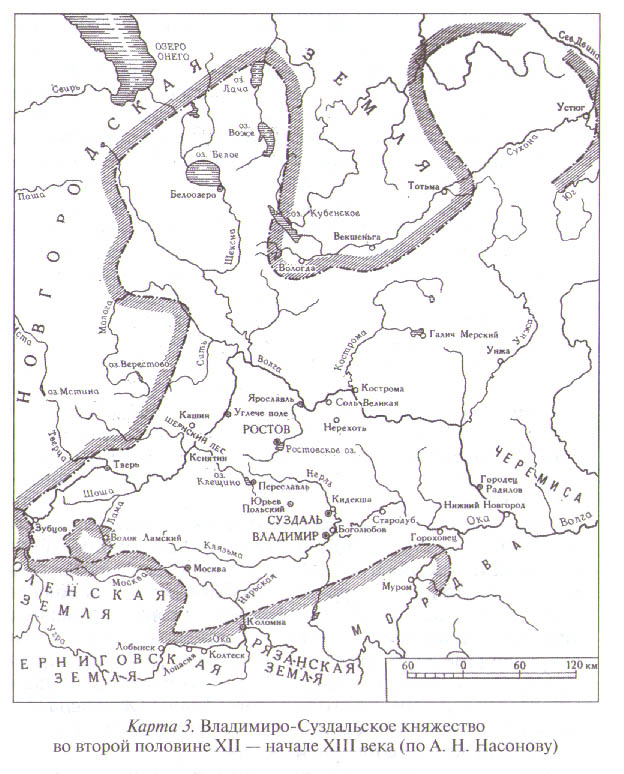

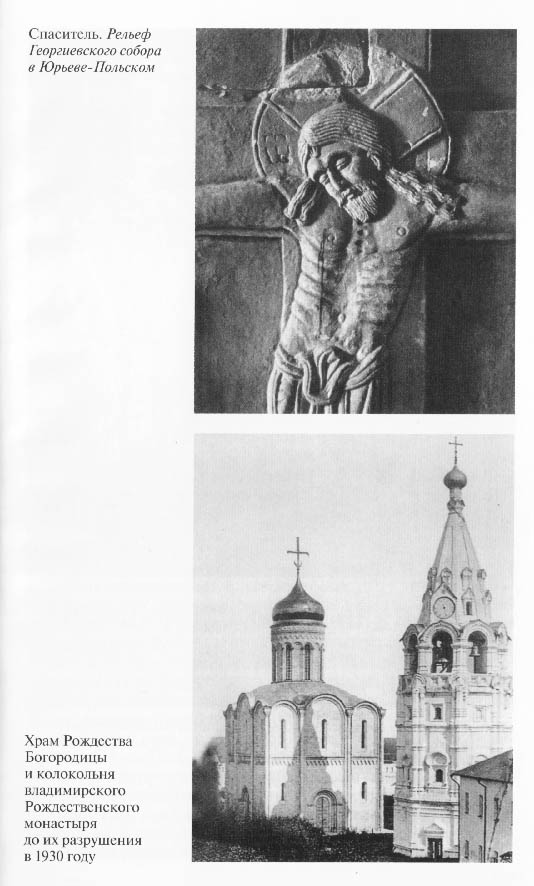

В историю России князь Андрей Юрьевич вошёл как подлинный создатель независимого Владимиро-Суздальского княжества — политического ядра будущей Великороссии. В отличие от отца, он не рвался в Киев, не мечтал о «златом» киевском престоле (тем более что не обладал пока династическим старейшинством среди русских князей) и — по крайней мере до времени — старался не вмешиваться в ход южнорусских дел или вмешивался в них лишь по необходимости и с большой осторожностью. Всё своё внимание Андрей сосредоточил на обустройстве собственного княжества, которое при нём превратилось в одно из самых сильных и динамично развивающихся среди всех русских княжеств. Своей столицей Андрей сделал Владимир на реке Клязьме — город, заложенный его дедом Владимиром Мономахом. В представлении людей того времени Владимир-Залесский был заведомо «младше» Ростова и Суздаля, главных городов княжества. Но это как раз и устраивало Андрея. Традиции веча, старинного народоправства были здесь гораздо слабее, нежели в старых городах княжества. Здесь Андрей мог чувствовать себя полновластным хозяином, мог поступать не «по старине», но так, как считал нужным. Вече, например, при Андрее совсем не собиралось — и не только во Владимире, но и в Ростове и Суздале, равно как и в других городах княжества. Уже на следующий год по вокняжении, в 1158 году, Андрей начал строительство во Владимире белокаменного собора во имя Успения Пресвятой Богородицы (закончен строительством и освящён в 1160 году). Своими размерами собор превосходил Киевскую Софию — главный храм Южной, Киевской, Руси; для его возведения и украшения князь привлёк мастеров «из всех земль» — не только русских, но и западноевропейских (историки архитектуры не сомневаются в том, что руководил русскими мастерами западноевропейский зодчий — возможно, из Северной Италии или Германии). Сюда же, в Успенский собор, Андрей поставил и привезённую им из Вышгорода чудотворную икону Божьей Матери, получившую с того времени название Владимирской и ставшую главной святыней, «палладиумом», Владимиро-Суздальской, а затем и Московской Руси. Правда, простоял построенный им собор очень недолго — менее четверти века: он был разрушен во время «великого» пожара во Владимире в апреле 1184 года; перестраивать собор, а по существу строить его почти заново придётся зодчим князя Всеволода Юрьевича, и об этом мы ещё будем говорить подробно. В том же 1158 году Андрей заложил новые крепостные сооружения Владимира, значительно превосходившие своими размерами и мощью прежние, поставленные за полвека до него Владимиром Мономахом. Золотые и Серебряные ворота «Нового города», надвратная церковь во имя Положения ризы Пресвятой Богородицы над главными, въездными воротами, прочие храмы и монастыри — всё это должно было сделать стольный город Андрея Боголюбского своего рода «новым Киевом». Но по замыслу князя Владимир должен был не просто повторять старую столицу Руси, но затмить её своим великолепием, а в итоге заменить в роли главного, стольного города всей Русской земли. Андрей задумывался и об учреждении во Владимире собственной отдельной епархии — причём сразу же в статусе митрополии. Правда, добиться этого ему не удалось. Нельзя сказать, что то бурное строительство, которое князь затеял в «младшем» городе княжества, а особенно его намерение перенести сюда княжеский стол пришлись по душе жителям старых княжеских городов. А ведь именно они приглашали Андрея на княжение к себе. «Ростов есть старой и болшей град и Суждаль; град же Владимерь пригород наш есть» — такие слова ростовцев и суздальцев приводит книжник XVI века13. Жители Ростова и Суздаля даже и после смерти Андрея будут смотреть на Владимир как на свой «пригород», а на обласканных князьями владимирцев — как на своих «холопов»: «каменосечцев, и древоделов, и оратаев» — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Андрею поначалу приходилось считаться с подобными настроениями. Но пройдёт всего несколько лет — и он подавит всяческие проявления какой-либо оппозиции своей власти. Спорить с ним не решится никто — ни во Владимире, ни где-либо ещё в пределах досягаемости его власти. Диктовать свою волю — причём властно, не допускающим возражений тоном, в форме приказа — Андрей будет даже князьям, таким же Рюриковичам, как он сам. Что уж говорить о его подданных или младшей братии! О том, к каким жестоким методам расправы над неугодными могли прибегать в те времена в Суздальской земле, свидетельствует летописный рассказ о преступлениях «лжеепископа» Феодора (или Федорца), ставленника Андрея, который иным «дорезывал» головы и бороды, иным «урезал» языки, а иных распинал на стенах и вообще мучил «немилостивне». И хотя его чудовищные преступления были исключением из правил, какое-то время князь закрывал на них глаза — видимо, считая жестокость своего епископа оправданной. Да и вообще, та идиллическая картина княжения Андрея Боголюбского, которую можно увидеть в рассказах Суздальской летописи, в Сказании о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери и других памятниках, вышедших из-под пера владимирских книжников той поры, несомненно, отражает лишь одну сторону взаимоотношений князя с его подданными. Как любой правитель авторитарного типа, Андрей не терпел прекословия и инакомыслия — и более всего в своём ближайшем окружении. Члены княжеского семейства, влиятельные бояре отца, церковные иерархи — всё это как раз и были те люди, которые могли иметь собственные взгляды на происходящее, отличные от взглядов самого Андрея, и к их слову могли прислушиваться другие. Подобное никак не устраивало владимирского «самовластца». Так, Андрей сильно не ладил с церковными иерархами, формально находившимися вне его власти. Он трижды (!) изгонял из княжества ростовского епископа грека Леона, поставленного на кафедру в 1158 году вместо изгнанного же из Суздальской земли епископа (и тоже грека) Нестора. Когда по настоянию церковных властей Киева и Константинополя Леон был возвращён в Суздальскую землю (уже во второй раз!), Андрей принял его, но велел пребывать в Ростове, «а в Суздале не дал ему сидеть» — и уж тем более не позволил находиться рядом с собой во Владимире, новой столице княжества. А всего четыре месяца спустя вновь прогнал его из своей земли, разойдясь с ним в толковании некоторых важных для себя церковных правил. Ставленник Андрея «лжеепископ» Феодор (тот самый, о зверствах которого поведал летописец) тоже не оправдал ожиданий князя. К тому же он не получил признания ни в Киеве, ни в Константинополе — а потому был отставлен Андреем и отправлен на церковный суд в Киев, где подвергнут мучительной казни («…тамо его осекоша, и языка урезаша, яко злодею еретику, и руку правую отсекоша, и очи ему выняша» — как видим, нравы в Киеве были ничуть не гуманнее, чем в Суздале или Владимире). Тем более могло достаться от князя тем из бояр, которые не одобряли новшества в его политике. А к их числу в первую очередь принадлежали «передние мужи» его отца — старые бояре князя Юрия Долгорукого, претендовавшие поначалу на главные роли и в окружении Юрьева сына. Особое беспокойство у Андрея должна была вызывать ситуация в его собственном, сильно разросшемся семействе. Конечно, Андрей обладал непререкаемым авторитетом и его слово было законом для любого из родичей. Но у Андрея подрастали сыновья, и об их будущей судьбе он должен был позаботиться заранее. Князь хорошо понимал: случись что с ним — и с его сыновьями считаться будут ещё меньше, чем ныне он считался с любым из братьев. Всего у Андрея было четверо сыновей. Старших, Изяслава и Мстислава, он рассматривал как прямых продолжателей своего дела, своих ближайших наследников. (Двое других были значительно младше. Третий сын, Юрий, появился на свет в годы владимирского княжения отца; когда Андрей умер, он оставался ещё ребёнком. Четвёртый же сын Андрея, Глеб, в летописях вообще не упоминается. Мы знаем о нём лишь то, что умер он раньше отца, но в каком возрасте, неизвестно. Впоследствии его мощи прославились чудотворением; было составлено его Житие, и ныне князь Глеб Владимирский почитается как святой.) Андрей очень рано стал привлекать своего первенца Изяслава к участию ввоенных предприятиях, стремясь, чтобы тот не только набрался военного опыта, но и, что называется, показал себя. Так, зимой 1159/60 года Андрей отправил его «со всим полком своим» к городу Вщижу на реке Десне, на помощь своему зятю Святославу Владимировичу (из рода черниговских князей Давыдовичей). До кровопролития тогда не дошло: известие о том, что сын Андрея «с силою многою ростовскою» движется к городу, заставило враждующих князей пойти на мировую. Вероятно, юный Изяслав лишь номинально возглавлял суздальское войско; у Андрея имелись опытные, проверенные воеводы, которым он вполне доверял и которые на деле могли руководить и войском, и юным княжичем. Но главное было не в этом: сын Андрея Боголюбского сумел заявить о себе как о полноправном князе, наделённом всеми атрибутами княжеской власти. Участвовал он и в самом масштабном военном предприятии отца за первый период его княжения — победоносном походе на волжских болгар в 1164 году. Однако спустя немного времени, 28 октября того же 1164 года (или, по-другому, следующего, 1165-го), княжич умер, и старшим стал второй сын Боголюбского Мстислав. Теперь отец должен был заботиться о его интересах и всемерно поддерживать его авторитет, особенно среди его дядьёв, то есть своих братьев. Как и Юрий Долгорукий, Андрей не собирался дробить княжество на уделы. Но тем труднее ему было удовлетворить амбиции братьев. Наиболее амбициозный и деятельный из них, Глеб, княжил в Южном Переяславле, и это вполне устраивало Андрея. Другой Юрьевич, Борис, также бывший соратником Андрея по многочисленным военным походам отца, как мы помним, бежал из Киева в Суздальскую землю. По всей вероятности, Андрей предоставил ему для жительства Кидекшу — город-замок, основанный Юрием Долгоруким на реке Нерли, близ впадения в неё речки Каменки, недалеко от Суздаля, — но предоставил не в качестве особого удела, а в качестве княжеской резиденции. Здесь Борис и умер 12 мая 1159 года и был похоронен с почестями в присутствии Андрея и других братьев; здесь же будут со временем погребены и его супруга и дочь. Ещё один — и, по-видимому, единоутробный — брат Андрея, Ярослав, по каким-то причинам в войнах отца участия не принимал и княжений на юге не удостаивался. Андрей, в отличие от отца, Ярослава приветил и по крайней мере однажды взял с собой на войну — в поход на Волжскую Болгарию в 1164 году. На самостоятельные роли Ярослав не претендовал и довольствовался тем, что жил возле брата. Он умер 12 апреля 1166 (или, по-другому, 1167-го) года и был похоронен во Владимирском соборе; «и плакася по нём брат Андрей», — свидетельствует летописец. Другой же Юрьевич, Святослав, занимал особое положение в княжеской семье. «Се же князь избраник Божий бе, — писал о нём суздальский летописец, — от рожества и до свершенья мужьства бысть ему болесть зла… не да бо ему Бог княжити на земли». Тем не менее несчастный прожил долгую жизнь; он умер в начале 1174 года, за полгода до самого Андрея, и был похоронен как князь, со всеми полагающимися почестями, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Суздале. Наибольшие же опасения Андрею должны были внушать его единокровные братья, родившиеся во втором браке отца. Правда, самые младшие из них, Михалко и Всеволод, были ещё совсем детьми. Однако Андрей никогда не забывал о том, что именно им отец передал Суздальскую землю незадолго до своей смерти. Андрей должен был с опаской размышлять о том времени, когда княжичи войдут в возраст: кто знает — не захотят ли они силой отнять принадлежащее им по отцовскому завещанию у него самого или у его сыновей? Ещё раньше, в период своего первого княжения в Киеве, Юрий Долгорукий передал Суздальскую землю сыну Васильку, и об этом, конечно, тоже не забыли — ни сам Василько, ни его мать, ни те люди в их окружении, которые распоряжались тогда княжеством. Имелись княжеские амбиции и у другого Андреева брата, Мстислава, бывшего ещё недавно новгородским князем, и у подраставших племянников Андрея, сыновей его рано умершего старшего брата Ростислава, — Мстислава и Ярополка. Нельзя сказать, что Андрей ничего не делал для того, чтобы обеспечить братьев княжениями за пределами Суздальской земли. Ещё весной 1160 года он вёл переговоры с новгородцами относительно возвращения в город брата Мстислава, однажды уже занимавшего новгородский стол. Соглашаясь принять князя «из руки» Андрея, новгородцы, однако, решительно отказались от Андреева брата — и именно потому, что успели узнать его («переже бо бяше княжил у них»). Тогда сошлись на племяннике Андрея, тоже Мстиславе, но Ростиславиче. Но и племянник Андрея лишь год без недели продержался в беспокойном и свободолюбивом Новгороде: 21 июня 1160 года он вступил в город, а в июне 1161-го был вынужден покинуть его — что на этот раз стало следствием мирного договора, заключённого Андреем Боголюбским с новым киевским князем — своим старшим двоюродным братом Ростиславом Мстиславичем. В том же 1161 году произошло событие ещё более неприятное для Андрея: в Суздальскую землю из Южной Руси вынужден был вернуться его брат Василько, человек, несомненно, также амбициозный, проявивший себя в недавней войне на юге, причём в качестве союзника великого князя Ростислава Мстиславича. После того как у Василька отобрали Торческ, он тоже остался без удела. Количество князей, оказавшихся на тот момент в Суздальской земле, достигло критической массы. Шестилетний Всеволод, конечно, не понимал сути происходящего. Но общее напряжение, царившее в княжеской семье, то чувство постоянной тревоги, которое испытывали его близкие, не могли не передаваться ему. Все ждали чего-то страшного, неизбежного — и это неизбежное произошло. Под 6670 (1161 /62) годом летописец сообщает о беспрецедентном шаге Андрея в качестве суздальского князя — изгнании им из Суздальской земли единокровных братьев, племянников, а также «передних», то есть первых, бояр отца. Андрей нашёл способ одним махом избавиться от тех, в ком видел опасность для себя и, в будущем, для своих сыновей. «…И братью свою погна, Мьстислава и Василка, — читаем в Ипатьевской (Киевской) летописи, — и два Ростиславича сыновца своя (то есть двух своих племянников Мстислава и Ярополка Ростиславичей. — А. К), [и] мужи отца своего передний. Се же створи, хотя самовластець быти всей Суждальской земли». А чуть ниже в числе изгнанных упоминается и юный Всеволод: братья отправились в изгнание и «…Всеволода молодого пояша со собою третьего брата»14. В летописях XV–XVI веков к рассказу об изгнании Андреевых братьев добавлены некоторые дополнительные подробности. В частности, сообщается об изгнании князем и четвёртого из его единокровных братьев, Михалка, а также о том, что Мстислав и Василий отправились в изгнание «с чады», то есть с детьми15. Если о детях Василька нам ничего не известно, то у Мстислава Юрьевича точно имелся сын; надо полагать, что его сопровождали и супруга-новгородка, и некоторые другие члены семейства. Наиболее же подробный рассказ читается в поздней Никоновской летописи XVI века. Произошедшее, как всегда в этой летописи, объяснено интригами «злых» людей в окружении князя, но событиям придан гораздо больший масштаб: «…Таже прельщён бысть от домашних своих злых, ненавидяху бо князя Андрея свои его суще домашний, и лстивно и лукавно глаголаше к нему, и тако совраждоваша и съсориша его з братьею: со князем Мьстиславом Юрьевичем, и со князем Василком Юрьевичем, и со князем Михалком Юрьевичем, и с предними мужи отца его». А далее говорится о разгроме всяческой оппозиции и едва ли не тотальном терроре, устроенном Андреем в княжестве: «И тако изгна братию свою, хотя един быти властель во всей Ростовъской и Суждальской земле; сице же и прежних мужей отца своего овех изгна, овех же ем (схватив. — А. К.), в темницах затвори, и бысть брань люта в Ростовьской и в Суждальской земли»16. Нарисованная здесь картина «лютой брани» остаётся, конечно же, на совести составителей летописи, книжников XVI века. Но и отрицать возможность развития событий по такому сценарию у нас нет оснований. Андрей действительно был крут с людьми, и мы только что говорили об этом. Более чем красноречивым надо признать тот факт, что в соответствующей части Лаврентьевской (Суздальской) летописи, освещающей события с точки зрения князя Андрея и его преемников на владимиро-суздальском престоле, об изгнании князем своей братии вообще не говорится ни слова. Мало того: сразу два года, а именно 1162-й и 1163-й, оставлены здесь пустыми (случай исключительный во владимиро-суздальском летописании!), а предыдущий, 1161-й, занят лишь кратким известием о росписи владимирского Успенского собора. Да и последующие летописные статьи, после 1164 года, в большинстве своём ограничиваются лишь констатацией, так сказать, сугубо «официальной» информации. Это молчание летописи о важнейших, драматичнейших событиях тех лет свидетельствует о том, что события эти — какими бы они ни были — казались составителям летописи настолько опасными, а быть может, и настолько компрометирующими княжескую власть, что они предпочли вовсе умолчать о них. Или иначе: возможно, при обработке летописного текста из летописи была вымарана уже имевшаяся в них неприглядная для князя информация. А ведь о том, что младшие братья Андрея были изгнаны из княжества, составители летописи знали. Позднее в рассказе о событиях, последовавших за гибелью Боголюбского, они вспомнят и об этом. Причём вина за изгнание князей будет возложена не на Андрея, но на жителей княжества: оказывается, это они «…посадиша Андрея (на княжеский стол. — А. К.), а меншая (младших сыновей Юрия, братьев Андрея. — А. К.) выгнаша»17. Что ж, подобное уже случалось в русской истории, хотя и не часто и не в таких масштабах. Так, прадед Андрея киевский князь Всеволод Ярославич добился того, что в Византию был выслан его племянник, князь Олег Святославич, проживший затем два года на греческом острове Родос в Эгейском море. Дядя Андрея Мстислав Великий, завоевав Полоцк, «поточил» всех полоцких князей и также выслал их в Византию вместе с жёнами и детьми. Правда, полоцкие князья давно уже обособились от остальных Рюриковичей и воспринимались ими как чужаки. Здесь же речь шла о родных братьях Андрея, таких же сыновьях Юрия Долгорукого, как и он сам. И всё же Андреевы братья хотя и были высланы за пределы княжества, но не заточены в темницу, как поступил, например, некогда Ярослав Мудрый со своим младшим братом Судиславом Псковским. Ярослав стал «самодержцем» (по-гречески «автократором», то есть правителем, ни с кем не делящим свою власть) во всей Русской земле. Он держал брата в заточении до самой своей смерти в 1054 году, и только его сыновья пять лет спустя освободили дядю — да и то лишь с условием немедленного пострижения в монахи. Андрей, выслав братьев, тоже стал «самодержцем» во Владимиро-Суздальской Руси — но добился этого более гуманными средствами, чем его далёкий предок. Более того, высылка братьев не означала полного разрыва с ними. Родственные, братские отношения в те далёкие времена (как, впрочем, и в любые другие) значили куда больше, чем политические разногласия, и впоследствии те из Юрьевичей, кому удастся пережить изгнание, будут действовать по большей части как подручные своего старшего брата.* * *

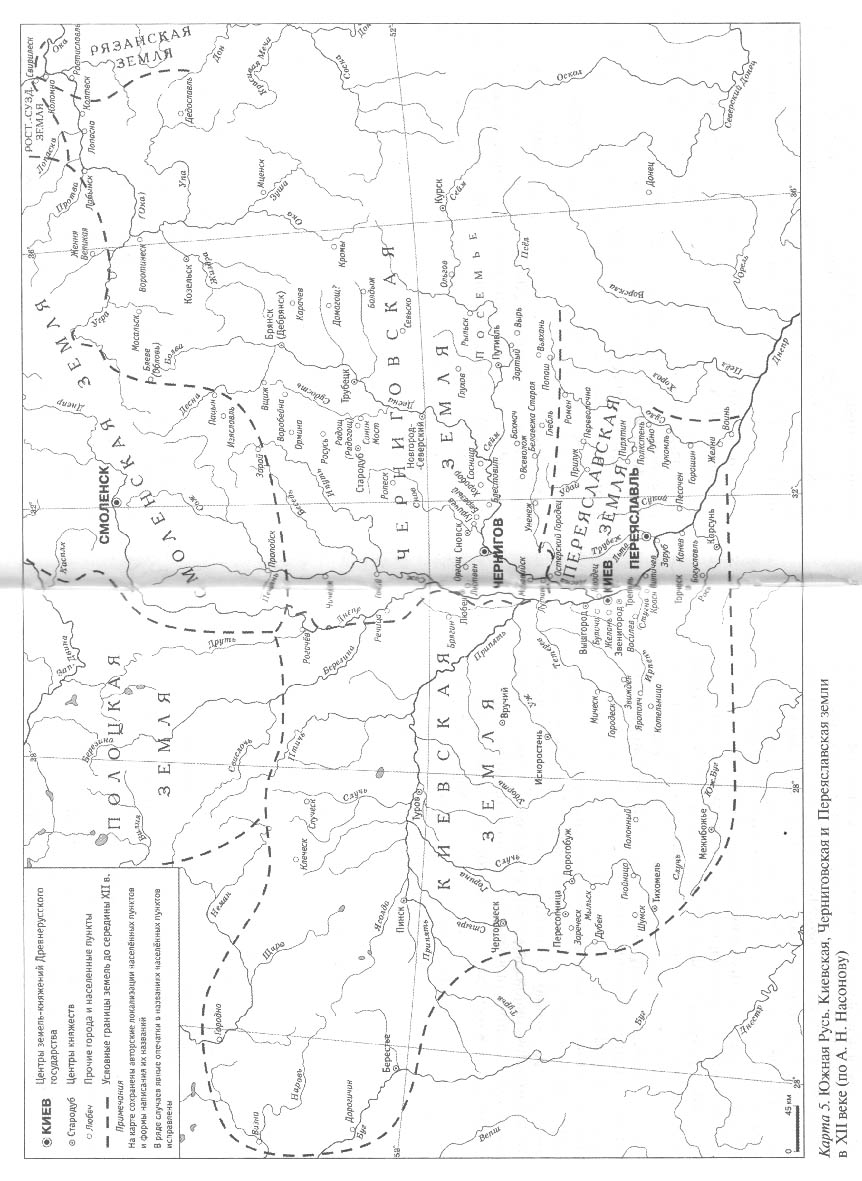

Так для юного Всеволода началась новая полоса испытаний. На этот раз путь его лежал за пределы Руси — в Греческую землю, на предполагаемую родину матери. Где-то в Приднепровье — возможно, в Переяславле на Трубеже, через который пролегал их путь, — братья разделились. По свидетельству киевского летописца, «в Греки» вместе с княгиней отправились лишь трое её сыновей: «…Том же лете (возможно, уже в начале 1162-го. — А. К.) идоста Гюргевича (двойственное число. — А. К.) Царюгороду: Мьстислав и Василко с матерью, и Всеволода молодого пояша со собою третьего брата». О судьбе Михалка летопись умалчивает. Скорее всего, он нашёл приют у брата Глеба Переяславского. Это должно было устраивать Андрея. Разделение братьев — и именно тех, кому ещё недавно целовали крест граждане его княжества, — давало ему некоторую свободу манёвра в будущем. В Империи ромеев (или Византии, как по-учёному стали называть это государство уже в Новое время) правил тогда император Мануил I Комнин (1143–1180), находившийся на вершине своего могущества. С суздальским князем Андреем Юрьевичем его связывали добрые отношения, подкреплявшиеся ещё и тем, что Андрей был сыном Юрия Долгорукого, верного союзника Мануила на протяжении многих предшествующих лет. «Мануилу цесарю мирно в любви и братолюбии живущю с благочестивым князем нашим Ондреем», — напишет чуть позже владимирский книжник18, и это будет безусловная правда. (Нелишне отметить, что позднее, через много лет после смерти Андрея Боголюбского, в Константинополе найдёт временное пристанище и его сын Юрий.) Но точно такими же сыновьями Юрия Долгорукого были новоприбывшие княжичи, братья Андрея. А потому не стоит удивляться, что в столице Империи им был оказан наилучший приём. Как сыновья давнего союзника императора Мануила (а может быть, и как родственники самого василевса!), они были вправе рассчитывать на достойное вспомоществование и даже на какие-то земли в своё управление — то есть как раз на то, чего были лишены на родине. И император Мануил действительно наделил их «волостями». «…И дал царь Васильку на Дунае (в оригинале: «в Дунай») 4 города, — продолжает киевский летописец, — а Мстиславу дал волость Отскалана»19. Свидетельство русской летописи находит подтверждение в авторитетном греческом источнике — правда, речь там идёт лишь об одном из братьев. Причём подтверждается не только сам факт отъезда, но и получение тех самых владений, которые названы в летописи. Об этом сообщает византийский автор XII века Иоанн Киннам, официальный историограф императора Мануила Комнина. Рассказывая о событиях чуть более позднего времени (около 1165 года), когда к императору Мануилу добровольно явился «с детьми, женой и всеми своими людьми» ещё один русский князь — некий Владислав (из русских источников неизвестный), Киннам прибавляет, что «ему была отдана земля у Истра (Дуная. — А. К.), которую некогда василевс дал пришедшему Василику, сыну Георгия, который (Георгий, то есть Юрий Долгорукий. — А. К.) среди филархов Тавроскифской страны (то есть среди русских князей. — А. К.) обладал старшинством»20. Земли на нижнем Дунае издавна были наиболее активной «контактной зоной» между Византией, Русью и кочевыми народами — сначала печенегами, а затем сменившими их половцами. Не случайно именно здесь видел «сердцевину» своей земли воинственный русский князь Святослав в середине X века. Да и позднее дед Боголюбского Владимир Мономах воевал с греками, добиваясь создания на Дунае зависимого от Киева государственного образования во главе со своим зятем, неким византийским авантюристом, выдававшим себя за сына свергнутого императора Романа Диогена. В середине XI века три «фурии» (крепости) получил здесь печенежский хан Кеген, перешедший под покровительство Византии. Уже в эпоху Боголюбского обосновался на Дунае и галицкий князь-изгой Иван Ростиславич Берладник, немало поскитавшийся как по русским землям, так и за их пределами и причинявший немалое беспокойство грекам со своими «берладниками» — вольными, беглыми людьми, предшественниками будущих казаков. Так что император Мануил вполне сознательно сажал в придунайские города одного за другим сразу двух лояльных ему русских князей. Создаваемая им на границах Империи «буферная зона» должна была смягчить возможные удары по собственно византийским землям со стороны тех же «берладников», половцев и прочего никому не подчинявшегося кочевого сброда. Полагают, что Василько получил от императора те же крепости, что за столетие до него печенежский хан Кеген, — на территории Северной Добруджи (ныне в Румынии). Только этих крепостей было уже не три, как у Кегена, а четыре21. Что же касается «волости» старшего из братьев — Мстислава, то под названием «Отскалана», или «Оскалана», как давно установили историки, надо понимать город Аскалон на юге Палестины (ныне Ашкелон в Израиле, у самой границы сектора Газа), который в августе 1153 года был завоёван иерусалимским королём-крестоносцем Балдуином III. Город этот, «большой и красивый», имел важное значение; как отмечал побывавший здесь как раз в 60-е — начале 70-х годов XII века еврейский путешественник из Кастилии раби Вениамин, «сюда стекаются для торговли со всех сторон, так как он (город. — А. К.) лежит на границе земли Египетской»22. В начале 1160-х годов, когда Юрьевичи прибыли в Византию, император Мануил успешно воевал в Палестине; результатом его наступления против сарацин стал «известного рода сюзеренитет», установленный им над Иерусалимским королевством23. Вероятно, русский князь мог быть отправлен императором в недавно отвоёванные у мусульман области Палестины — но, конечно же, не в роли владельца Аскалона (таковым в указанное время был родной брат короля Балдуина Амальрик), а скорее в роли представителя императора, наделённого какими-то не вполне ясными для нас, но вполне определёнными для него самого полномочиями24. Всеволод по малолетству никаких городов или «волостей», разумеется, не получил. Вероятно, он находился при брате Василии, на Дунае, поближе к русским границам (прямо об этом сообщают только отдельные поздние летописи, в частности два кратких летописца первой трети XVI века)25. Никакими иными сведениями о его пребывании в пределах Византийской империи мы не располагаем. Да и сколько оно продлилось, тоже неизвестно. Судя по тому, что владения князя Василька Юрьевича на Дунае около 1165 года были переданы какому-то Владиславу, сам Василько к тому времени скончался: во всяком случае, на Русь он не вернулся. По-видимому, не вернулся на Русь и другой их брат, Мстислав. (Иногда полагают, что именно его византийский историк Иоанн Киннам назвал Владиславом26; однако каких-либо серьёзных оснований для этого нет: мы знаем далеко не всех русских князей того времени, да и сходство между именами не слишком велико.) По всей вероятности, умерла в Византии и мать Всеволода, «княгиня Гюргевая». Так Всеволод оказался единственным из князей-изгнанников, кому удалось вернуться на родину. Но вернуться, потеряв самых близких ему людей, да ещё в таком юном, едва-едва отроческом возрасте! Конечно, он находился на попечении кого-то из своих «дядек», наставников — вероятно, из числа тех «передних мужей» своего отца, которые так же, как и он, были изгнаны из Суздальской земли Андреем Боголюбским. Но чувство сирости и одиночества, равно как и чувство беззащитности будут сопровождать княжича неотступно. Путь Всеволода из Подунавья на Русь, по всей вероятности, оказался непростым. Если принимать на веру указание новгородской статьи «А се князи русьстии» (читающейся в той же рукописи XV века, что и Новгородская Первая летопись младшего извода), то получается, что княжич побывал в Солуни (греческих Салониках, или Фессалониках) — довольно далеко от Дуная («…приде из замория из Селуня», — читаем в источнике)27. В этом городе был погребён святой Димитрий, небесный покровитель Всеволода Юрьевича, а потому княжич не мог не стремиться сюда. Правда, новгородский книжник путается в датах, и его упоминание Солуни может быть простой ошибкой. Опять же гипотетически истолковывая свидетельство другого источника — на этот раз западного, историки предположили, что княжичу пришлось пробираться домой через охваченную войной Венгрию, прибегнув к помощи сначала чешского короля Владислава II (между прочим, союзника прежнего киевского князя Изяслава Мстиславича), а затем германского императора Фридриха I Барбароссы. Дело в том, что летом 1165 года, «примерно на праздник святого Петра», то есть около 29 июня, где-то на Дунае король Владислав «представил пред очи» императора Фридриха «кого-то из мелких русских королей», который тогда же был приведён в подчинение императору28. Более об этом «русском короле» в источниках ничего не сообщается, имя его не названо. Может быть, речь идёт о десятилетнем Всеволоде? И не по причине ли своего юного возраста и зависимого от братьев положения он был тогда назван «мелким»? Находясь ещё при старшем брате, предполагают историки, Всеволод мог принимать участие в византийско-венгерской войне, а после заключения в 1164 году мира между двумя государствами — искать помощи для возвращения на родину у западных монархов29. Позднее, когда Всеволод Юрьевич станет великим князем Владимирским, император Фридрих будет поддерживать с ним самые добрые отношения — об этом мы ещё будем говорить в книге. Так может быть, их сотрудничество имело своим источником встречу на Дунае в далёком 1165 году? Впрочем, и это тоже не более чем догадка, с трудом претендующая на то, чтобы признать её фактом. Достоверно же нам известно лишь одно: зимой 1168/69 года четырнадцатилетний княжич определённо находился на Руси. Скорее всего, он пребывал в Южном Переяславле, у брата Глеба. Путь в Суздаль по-прежнему был для него закрыт. Однако Андрей приветил, наконец, младшего брата и включил его в свои политические расчёты.Дмитрок

К тому времени, когда Всеволод вернулся на Русь, ситуация здесь изменилась кардинально. 14 марта 1167 года умер князь Ростислав Мстиславич — едва ли не последний из киевских князей, чей авторитет признавался всеми и чьё старейшинство ни у кого не вызывало сомнений. Киевский стол занял его старший племянник, князь Мстислав Изяславич, сын прежнего киевского князя Изяслава Мстиславича. При жизни Ростислава Киевского Андрей неукоснительно соблюдал заключённый между ними договор. Теперь же он оказался свободен от прежних обязательств. А значит, мог смело вмешиваться в борьбу других князей, в том числе и на юге. Самому Андрею Киев по-прежнему был не нужен, и сам он не претендовал на него. Но он почувствовал, что может претендовать на роль верховного арбитра в княжеских спорах, больше того — на роль вершителя судеб прочих князей. Ибо теперь он оказывался старше большинства из них — и по возрасту, и по своей принадлежности к поколению внуков Владимира Мономаха, и по авторитету, который у него был. Споры же между князьями начались очень скоро. Это не удивительно. Смерть киевского князя всегда приводила к борьбе за киевский стол, к перераспределению волостей между князьями, и недовольных таким переделом всегда было больше, чем тех, кого устраивало новое положение дел. «Яблоком раздора» для князей в очередной раз послужил Новгород, в котором, по договорённости с Андреем, княжил сын Ростислава Мстиславича Святослав. Летом 1167 года в Новгороде начались беспорядки, Ростиславич бежал из города, и новгородцы решили просить себе в князья сына нового киевского князя, юного Романа Мстиславича (он вступит в город после долгих мытарств лишь в апреле следующего, 1168 года). Святослав Ростиславич обратился за помощью к Андрею Боголюбскому. Андрей считал себя гарантом договора, по которому Ростиславов сын сидел в Новгороде, а потому поспешил предоставить ему военную помощь. Так обозначился союз Андрея со смоленскими Ростиславичами — многочисленным и очень влиятельным княжеским кланом. Очевидно, Ростиславичи тогда же согласились признать Андрея «в место отца», и это стало одним из условий договора. Сделать это им было тем проще, что Андрей приходился им двоюродным дядей. Когда-то Ростислав Мстиславич точно так же согласился признать «в отца место» своего дядю, Юрия Долгорукого. Его сыновья должны были последовать этому примеру. Андрей умело использовал и внутренние противоречия между южнорусскими князьями. Весной 1168 года Мстислав Изяславич одержал самую громкую из своих побед — над половцами. В организованном им походе участвовали многие князья, в том числе брат Андрея Глеб Переяславский и сын Ростислава Мстиславича Рюрик. Однако при дележе добычи между князьями начались споры и обиды. К тому же Мстислав был крут — напоминая этим Андрея Боголюбского: он тоже изгнал из Киева старых бояр своего отца, а те сумели оклеветать его перед двоюродными братьями, наговорив, будто Мстислав хочет схватить Ростиславичей (хотя Мстислав «ни мысли таковой не имеяше в сердци своём» — свидетельствует киевский летописец). Всё это было на руку Андрею. Он внимательно следил за тем, что происходило на юге, и каждую размолвку Мстислава с князьями или боярами тут же использовал в своих целях, вступая в переговоры с недовольными. «В то же время бысть Андрей Гюргевичь в Суждали княжа, — читаем в летописи, — и тъ бе не имея любьви к Мьстиславу». Так против киевского князя — в который уже раз в истории Киевской Руси! — сложилась сильная коалиция: «…и начата ся снашивати речьми (ссылаться, вести переговоры. — А. К.) братья вси на Мьстислава, и тако утвердившеся крестом братья». Андрей сумел привлечь к союзу самых разных князей. Помимо Ростиславичей, ему целовал крест двоюродный брат Владимир Андреевич Дорогобужский, князь слабый, но весьма амбициозный, претендовавший на большее, чем имел и чем способен был владеть, а потому обиженный на нового киевского князя; примкнули к союзу против Мстислава и черниговские князья, всегда готовые использовать в своих интересах распри между князьями «Мономахова племени». Князья выступили в поход «той же зиме» — в феврале уже следующего, 1169 года (на исходе 6676 года от Сотворения мира по принятому в древней Руси мартовскому стилю). Всего коалиция, созданная Андреем, насчитывала одиннадцать князей. И в число этих одиннадцати вошёл и младший брат Андрея юный Всеволод. Это его первое упоминание в летописях после возвращения на Русь. Более того, в Суздальской (Лаврентьевской) летописи — которая в этой своей части представляет собой нечто вроде официальной летописи Андрея Боголюбского — это вообще его первое упоминание. Причём упомянут он оказался здесь не под своим княжеским, а под крестильным именем — Дмитр30. Или, как приведено это имя в других редакциях Суздальской летописи, — Дмитрок (так в Радзивиловской) или Дмитрько (в Московско-Академической)31. И только в Ипатьевской (Киевской) летописи имя князя читается в привычной для нас форме: Всеволод Юрьевич (Гюргевич)32. Летописцы явно путались с именем князя. А означает это, что князь был не слишком хорошо знаком им и не слишком заметен среди прочих участников похода. Особенно плохо знали его как раз в Суздальской Руси. Что и неудивительно: он и позднее, до самой смерти брата Андрея, не будет здесь появляться. Имя Дмитрок (Дмитрко) — из того же ряда, что и имя Всеволодова брата Михалка. Крестильные имена в древней Руси XI–XII веков порой использовались и как единственные для князя, как в полном смысле слова княжеские имена. Правда, выступали в этом качестве лишь некоторые, принадлежавшие к ограниченному кругу крестильных имён тех русских князей, которые особо почитались в роду Рюриковичей: прежде всего это христианские имена первых русских святых Бориса и Глеба — Роман и Давид (Давыд), а также имена великих князей Киевских: Владимира Святого и Владимира Мономаха — Василий; Ярослава Мудрого — Георгий; Всеволода Ярославича — Андрей; Изяслава Ярославича — Дмитрий; Святополка Изяславича — Михаил. И — видимо, дабы как-то выделить эти имена как княжеские, принадлежащие живым, действующим князьям — чаще всего их использовали в иной форме, нежели имена святых покровителей этих князей: не Василий, а Василько, не Георгий, а Юрий (Гюрги), не Михаил, а Михалко. И, соответственно, не Дмитрий, а Дмитрок, или Дмитрко. (Эта практика сохранилась и до настоящего времени. Мы и теперь отчётливо различаем светскую форму имени от церковной: Иван, а не Иоанн, Сергей, а не Сергий, и т. д.) Наверное, если бы князь Всеволод Юрьевич лишь случайно промелькнул в истории русского XII века, он мог бы так и остаться в летописи с этим именем. Но у Всеволода княжеское имя имелось. А его участие в походе на Киев, напротив, оказалось лишь кратким эпизодом в его долгой летописной биографии. Сам Андрей в поход не выступил, поставив во главе войска — в нарушение всех правил и обычаев — своего юного сына Мстислава. Надо полагать, что по недостатку опыта тот едва ли мог по-настоящему руководить полками. Но эту роль владимирский «самовластен» доверил другому — своему испытанному воеводе Борису Жидиславичу (или, как по-другому произносилось его отчество, Жирославичу) — потомственному полководцу, сыну и внуку воевод отца и деда Андрея Боголюбского. Остальным князьям пришлось смириться с таким выбором. А ведь среди участников похода были весьма сильные, энергичные князья; некоторые из них успели к тому времени прославиться военными подвигами. Летописи особо выделяют среди них младшего брата Андрея Глеба Переяславского, а также старшего из князей Ростиславичей Романа, пришедшего со смоленскими и полоцкими полками, его братьев Рюрика и Давыда, княживших, соответственно, во Вручем (Овруче, в Древлянской земле) и Вышгороде (близ Киева), того же Владимира Андреевича Дорогобужского и представителей младшей ветви черниговских Ольговичей — новгород-северского князя Олега и его брата Игоря Святославичей. Юный Всеволод упомянут среди тех князей, которые своих столов не имели, а значит, находились «под рукой» старших родичей; для Всеволода таким родичем был старший брат Глеб Переяславский. Вместе со Всеволодом в поход выступил и его старший племянник Мстислав Ростиславич, сын давно уже умершего князя Ростислава Юрьевича. Как мы помним, старшие внуки Юрия Долгорукого были изгнаны из Суздальской земли вместе с младшими Юрьевичами. Путь в Суздальскую землю для них тоже был закрыт, и надо полагать, что Мстислав, как и его дядя Всеволод (и, вероятно, как его родной брат Ярополк, в походе на Киев участия не принимавший), нашёл пристанище в Переяславле, у князя Глеба Юрьевича. А вот родной брат Всеволода Михалко оказался в этой войне на стороне противников Андрея Боголюбского. Михалко тоже пребывал в изгнании в Переяславле у брата Глеба. Они вместе участвовали в половецком походе Мстислава Киевского. Вероятно, Михалко чем-то отличился в походе, почему и обратил на себя внимание киевского князя. После похода Мстислав Изяславич приблизил его к себе, так что зимой 1168/69 года Михалко находился в Киеве. Когда войска союзных князей выступили на Киев, Мстислав отослал его к своему сыну Роману в Новгород с ковуями — «Бастеевой чадью», из числа «чёрных клобуков», — может быть, за помощью, а может быть, и просто подальше от места действия — дабы исключить его переход на сторону брата. Однако добраться до Новгорода Михалку не удалось. Где-то за Межимостьем, на пути к Мозырю (городу на реке Припяти, в нынешней Гомельской области Белоруссии), его схватили люди Рюрика и Давыда Ростиславичей; ковуи же Бастея немедленно перешли на их сторону, изменив и Михалку, и своему князю Мстиславу Изяславичу. В последующих событиях Киевской войны имя Михалка упоминаться не будет, а затем он, как и полагается, вновь окажется в распоряжении своего брата Глеба, который будет давать ему самые ответственные поручения. Едва ли можно думать, что Михалко по-доброму относился к Андрею, который изгнал его из Суздальской земли и не дал там волости. Его участие в военных действиях на стороне врагов Боголюбского свидетельствует именно об этом — и, как мы увидим, это будет не единственный случай такого рода. А вот с младшим братом Всеволодом у них никаких размолвок или противоречий не должно было возникнуть: в дальнейшем Всеволод будет действовать заодно с Михалком, во всём подчиняясь ему.12 марта 1169 года, после трёхдневной осады, Киев был взят и подвергнут неслыханному, жесточайшему разграблению. «И грабиша… весь град… и не бысть помилования никому же ни откуду же: церквам горящим, крестьяном убиваемом, другым вяжемым; жены ведоми быша в плен, разлучаеми нужею от мужий своих; младенци рыдаху, зряще материй своих, — не скрывает собственных рыданий киевский летописец. — И взяша именья множьство, и церкви обнажиша иконами, и книгами, и ризами, и колоколы изнесоша… и вся святыни взята бысть…»33 Имя Всеволода в этом скорбном рассказе не упомянуто: единственного из князей в связи с киевскими грабежами и погромами летопись называет по имени Олега Святославича: наверное, его люди бесчинствовали здесь больше других. Но и суздальцы, и смоляне, и прочие если и отставали от них, то ненамного. Спустя несколько месяцев после киевского разгрома, когда умер князь Владимир Андреевич Дорогобужский, его люди отказались везти тело в Киев, ожидая от жителей неминуемой расправы: «Сам ведаешь, — обратились они к князю Давыду Ростиславичу, также участнику тех страшных событий, — что есмы издеяли кияном. А не можем ехати, избьют ны (нас. — А. К.)». Но и люди Давыда ехать в Киев тоже не посмели… Вволю покуражились в Киеве и «чёрные клобуки» — торки, берендеи и прочие «поганые», приведённые сюда князьями: им достались окрестности города. Едва не был сожжён Печерский монастырь — колыбель русской святости, самая прославленная из всех русских обителей: «…Зажжён бысть и манастырь Печерьскый Святыя Богородица от поганых, но Бог молитвами Святыя Богородица съблюде и о[т] таковыя нужа», — продолжает летописец. И далее: «И бысть в Киеве на всих человецех стенание, и туга, и скорбь неутешимая, и слёзы непрестаньныя». Киевский разгром 1169 года знаменовал собой начало нового этапа русской истории. Киев терял роль общепризнанной столицы Руси. Наиболее зримо это выразилось в том, что, исполняя волю отца, юный сын Андрея Боголюбского посадил на киевский стол своего дядю, младшего брата Андрея Глеба Юрьевича. Так киевский стол занял князь, бывший заведомо младше владимирского. В глазах людей того времени это означало, что и Киев становился «младше» «нового» города Андрея Боголюбского, а сам Андрей — даже не покидая Владимира (или, точнее, Боголюбова, где он по-прежнему проводил большую часть времени), — становился новым великим князем — уже не киевским, а владимирским. Очень точно выразили суть произошедшего половецкие послы, явившиеся вскоре к Глебу Юрьевичу заключать мирный договор. «Бог посадил тя и князь Андрей на отчине своей и на дедине в Киеве» — так передаёт их слова летописец. На княжении в Южном Переяславле Глеб оставил своего сына, двенадцатилетнего Владимира. Другой же Юрьевич, Михалко, примирившийся наконец с братом, получил Торкский город, или Торческ, — главный город в земле «чёрных клобуков» (тот самый, которым некогда владел его родной брат Василько). Ещё один участник похода, племянник Михалка Мстислав Ростиславич, тогда же получил Треполь — небольшую крепость на Днепре, южнее Киева, никогда прежде центром отдельного княжества не бывшую. Всеволод же Юрьевич никакого княжеского стола не получил34. Вероятно, он вместе с братом отправился в Торческ. Правда, в летописном рассказе о бурных событиях первых месяцев киевского княжения Глеба Юрьевича имя Всеволода — в отличие от имени его брата Михаила — не упоминается. Но спустя полтора года, в конце 1170-го, мы определённо застаём Всеволода в Торческе, рядом с братом. Надо сказать, что этот город на реке Торчи, правом притоке реки Рось (являющейся, в свою очередь, правым притоком Днепра), в центре так называемого Поросья — области расселения «чёрных клобуков», — представлял собой необычное явление в древней Руси. Обитатели Поросья — торки, берендеи, печенеги, ковуи и прочие «свои поганые» — издавна были союзниками переяславских и киевских князей. Последние предоставили им значительную автономию и по возможности старались не вмешиваться в их внутренние дела, используя их как своих союзников во время войн. Незадолго до описываемых событий, в 1150 году, в землях «чёрных клобуков» побывал арабский путешественник и дипломат из Испании Абу Хамид ал-Гарнати, направлявшийся из Волжской Болгарии через Русь в Венгрию. На Руси его интересовали исключительно единоверцы, и он их действительно нашёл. «…Прибыл я в город страны славян… — рассказывал он. — А в нём тысячи “магрибинцев”, по виду тюрков, говорящих на тюркском языке и стрелы мечущих, как тюрки. И известны они в этой стране под именем беджн[ак] (печенегов. — А. К.)»35. Название «города страны славян» приведено в сочинении арабского автора в искажённой форме — как «Гур-куман». Но едва ли это может быть Киев, как чаще всего полагают36. Скорее речь должна идти о городе гузов, то есть тех же торков (возможно, следует читать: «Гуз-куман»?), ибо только здесь и могло находиться такое множество людей, «говорящих на тюркском языке и стрелы мечущих, как тюрки» (последних ал-Гарнати и называет в своём сочинении не вполне точным термином: «магрибинцы»). И, очевидно, — о главном их городе — Торческе37. Наверное, учёный араб сильно преувеличивал. Как известно, в большинстве своём «чёрные клобуки» оставались язычниками (отсюда их наименование — «свои поганые»). Но, как выясняется, были и те, кто исповедовал ислам — правда, в несколько испорченном виде («Они не знали пятничной молитвы», — сокрушался ал-Гарнати). Однако и язычники-торки, и «магрибинцы» («бесермене», как называют их русские источники) равно далеки были по вере от христиан. Да, эта область была совсем непохожа на остальные русские земли. Но зато «чёрные клобуки» представляли собой весьма внушительную и грозную в военном отношении силу, и тот из русских князей, кто правил ими и чью власть они признавали, мог пользоваться этой властью с большой выгодой для себя, а значит, мог пользоваться большим влиянием среди других русских князей. Правда, с «погаными» нужно было ещё найти общий язык. Совладать с ними оказывалось непросто, и у князя Михалка Юрьевича, как мы уже видели (и как увидим ещё), это не всегда получалось. Так Всеволод вновь оказался в чужой для себя среде. Чужой и в этническом, и в ментальном, и в религиозном отношении. И если бы не брат Михаил, распоряжавшийся если не во всём городе торков, то по крайней мере в той его части, где располагались храм и княжеский дворец и где селились представители княжеской администрации и их русское окружение, то жить здесь Всеволоду было бы совсем неуютно.