Испытание [Нисон Александрович Ходза] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Рисунки Н. Кочергина

ПИСЬМО

Юрась, как всегда, проснулся позже отца. Он открыл глаза и увидел на стене высвеченный лучами солнца портрет мамы. Утренний ветерок шевелил густую листву деревьев, росших под самым окном, солнечные зайчики то исчезали, то снова скользили по стене. От этой веселой игры лучей лицо мамы на портрете все время меняло выражение. Когда мама уезжала к бабушке в Хабаровск, Юрасю казалось, что он не очень будет скучать. Но прошло две недели, и теперь он частенько вспоминает о ней. Вспоминает даже о том, как мама ворчала на него, — и обидно, и весело: «Зубной порошок не опасен для здоровья», — говорила она перед сном. «Сегодня я разрешу тебе подмести пол. Битте![1]» — улыбалась она, протягивая Юрасю веник. А накануне отъезда сказала: «Лохматая голова тебя украшает. И черные ногти тебе к лицу!» Юрась вздохнул и снова взглянул на портрет. Вчера от мамы пришло первое письмо. Огорчительное. У бабушки воспаление легких, и мама вернется не раньше августа. А сейчас июнь. Значит, Юрась и отец будут два месяца жить вдвоем. Когда отец дома, — Юрасю скучать некогда. Только отец с утра до вечера пропадает в лесу. Потому что он лесник и следит, чтобы в лесу было все в порядке. Юрасю нравится, что они живут в лесу. Раньше они жили в Минске, в большом каменном доме, а год назад приехали сюда: у отца начался туберкулез. А при слабых легких надо как можно больше быть на воздухе. Мама, узнав, что придется уехать, огорчилась, а отец — ничуть. Он сказал: «Лучше в лесу быть живым, чем в городе мертвым!» И вот уже год, как они живут на опушке, в маленьком деревянном доме, — мама, папа и Юрась. Зимой Юрась ходит в школу на лыжах. Потому что школа находится в деревне Зоричи. До нее шесть километров. Мама преподает в школе немецкий язык и хочет, чтобы Юрась говорил «как настоящий немец, с берлинским акцентом». — Спасибо вам, товарищ Кручина, спасибо! — услышал вдруг Юрась голос отца. Он отдернул занавеску и увидел, что отец жмет руку старику почтальону. — То весточка от доброго дружка. Для меня его письмо — великая радость, на многие дни праздник! — Бывайте, товарищ Марченко, — сказал почтальон. Он сел на свой старый велосипед и, тяжело работая ногами, покатил в сторону колхозной пасеки. Юрась догадался сразу, — письмо от Ивана Васильевича Коробова. Юрась никогда не видел дядю Ивана, но столько слышал о нем от отца, что не сомневался: попадись ему навстречу отцовский друг юности, он сразу его узнает. Иван Васильевич писал редко, но никогда не забывал поздравить Тимофея Петровича с днем Красной Армии. Он был командиром артиллерийского полка. — От дяди Ивана! — сказал радостно отец. — Почитаем, сынку, что пишет мне друже… Он прислонился к окну, аккуратно надорвал конверт и вынул исписанный с двух сторон лист бумаги. — Куда я очки задевал? — Тимофей Петрович похлопал себя по карманам. — Никак не привыкну, все забываю… — Давай, батя, я прочту. — Читай, сынок. С очками я потом второй раз прочту. Почерк у Ивана Васильевича был такой размашистый, что на иной строчке умещалось всего четыре-пять слов. — «Дорогой браток! — читал Юрась. — Судьба улыбнулась мне: скоро мы увидимся. Четырнадцатого июня прикачу в ваши края. Буду наблюдать в одной деревушке за испытанием кое-каких артиллерийских приборов. А деревушка сия — в твоем районе. Я решил завернуть к тебе, посмотреть, как вы живете в избушке на курьих ножках, какие чудеса творятся в твоем дремучем царстве, скачут ли по лесным тропам серые волки, сидят ли на ветвях русалки. Заодно разрешу тебе полюбоваться моими усами. Об усах предупреждаю заранее — боюсь, опять вздумаешь придушить меня. Юлия торчит на заводе день и ночь, — завязла в своих химических опытах. Владлен (а попросту — Владька) перешел в пятый класс. Не знаю, что теперь с ним делать. Жаль держать его все лето в душном Ленинграде. Знаешь, о чем моя думка? Подбросить его месяца на полтора к тебе. Настало время моему Владику и твоему Юрасю познакомиться. Если нет возражений, — черкни телеграмму. И тогда четырнадцатого числа сего месяца полковник Красной Армии Иван Коробов в сопровождении своего единственного сына Владлена предстанет пред твоими карими очами. Понял ты меня, чудище лесное Тимофей Петрович? Знаю, что в лес тебя загнал Яшка Спивак. Буду у тебя — повидаюсь и с ним. Вспомянем, как вместе били Черного барона! Поклоны всем вам от меня и хорошо известной тебе Юлии. Не верится даже, что вот-вот обниму тебя после пятнадцати лет разлуки! Иван К.» Юрась кончил читать и взглянул на отца. Тимофей Петрович сиял. — Ах, Юрась, ах, сынку, какой праздник! Я увижу Ивана! Что ж ты стоишь? Дуй на почту! Сейчас же! — закричал он, точно Юрась находился в другом конце леса. — Садись на велосипед и кати в Зоричи. Сейчас напишу телеграмму! Чтобы сегодня же отправили! Тимофей Петрович вбежал в дом. Он торопился, перо царапало бумагу, он зачеркивал какие-то слова, вписывал новые, в конце концов телеграмма получилась таинственная: «Поручику с сыном явиться незамедлительно». Телеграмма озадачила Юрася: — Это дядя Иван поручик? — Он, он! Тащи на почту! — Но ведь поручики были при царе. Разве дядя Иван был царским офицером? — Иван — царским офицером? — Тимофей Петрович засмеялся. — А зачем ты так пишешь? — На это он не обидится, даже наоборот! Боюсь только, на почте придерутся: дескать, откуда у нас поручики появились? Знаешь что? Я сам поеду в Зоричи. Он выбежал из дому и крикнул на ходу: — Вернусь — расскажу! В ожидании отца Юрась занялся самым бессмысленным, по его мнению, делом: стал подметать пол. На это ушло не более пяти минут. Оставив веник, Юрась занялся прополкой клумбы перед окном, потом натаскал в кадушку воды из колодца, наколол дров для плиты, наладил поплавки на удочках, а отец все не возвращался. Юрась уже успел позавтракать, когда явился, наконец, Тимофей Петрович. — Отправил, приняли, — сказал он широко улыбаясь. — Будем теперь дни считать… — Спрашивали на почте, почему поручик? — Не обратили внимания… — А ты обещал рассказать. — Помню. Ладно, садись, слушай. История не короткая. Случилось это в родном моем городе Севастополе. В мае двадцатого года… — Когда белые были в Крыму… — Белые. Изверги! Всякий день на базарной площади висели трупы. На каждом — надпись: «Большевик». В те дни мы с Иваном на заводе слесарили. Оба были коммунистами, в подполье, конечно. И вот, помню, в мае, шел я на тайное совещание, тут меня и схватили на Историческом бульваре. В участке, как полагается, обыскали до ниточки, нашли американский браунинг с глушителем, четыре фальшивых паспорта на разные имена. Я их должен был передать представителю подпольного ревкома. Бросили меня в подвал, а ночью вызвали на допрос. Как меня допрашивали, рассказывать не буду. Скажу только, что с допроса в камеру своими ногами я дойти не мог. Два конвоира приволокли меня, словно барышню, под ручки и швырнули в угол. — Тебя били? Да? — хрипло спросил Юрась. — Коса от отбивки острее становится! Слушай дальше. Таскали меня на допросы каждую ночь. Хотели узнать адреса подпольных явок и кто в ревкоме состоит. На этих допросах мне и… повредили легкие. А как увидели, что от меня ничего не добиться, — испугались. Знаешь, чего испугались? Что я умру раньше, чем меня казнят. И решили повесить меня в первое же воскресенье!.. Побледневший Юрась смотрел на отца большими синими глазами. — О приказе этом подпольщики узнали в субботу утром. У нас в контрразведке у белых свой человек работал — комсомолка Юлька, то есть Юлия Марковна, — теперь она жена дяди Ивана. На машинке там стучала. Она и сообщила ревкому. Да-а… Вот так, значит… А в субботу в полночь к участку привели новых арестованных. Их было человек восемь. Конвой — три солдата и офицер с георгиевским крестом. Подвели арестованных к участку — там, конечно, часовой. Поручик на него с кулаками: «Спишь на часах! — и раз ему по уху! — Завтра же будешь в штрафной роте!» Солдат от испуга понять ничего не может, лепечет что-то. А поручик командует: «Ефрейтор Губин! Взять у негодяя винтовку! Останешься за него на часах. А ты, ворона, становись к арестованным, сейчас сдам тебя караульному начальнику». Ввели арестованных в участок — там, как полагается, сидит дежурный офицер. «Принимайте задержанных!» — командует поручик. Дежурный прямо подскочил: «Опять арестованные! У нас все камеры забиты! Откуда они?» «Задержаны в облавах. Надо проверить личности». Дежурный — свое: «Некуда их сажать. Ведите в другой участок. Там свободнее. Сейчас узнаю по телефону…» Не успел дежурный крутануть телефонную ручку, как увидел нацеленный в лоб наган.

«Руки вверх!» — командует поручик. И все арестованные выхватывают из карманов револьверы. В это самое время входит в дежурку штабс-капитан из контрразведки. Тот самый, что меня допрашивал, зверствовал надо мной. Вошел, шкура, остановился у дверей, понять ничего не может. Еще бы! У штатских в руках револьверы, а дежурный офицер стоит с поднятыми руками. «Эт-то что такое?» — спрашивает штабс-капитан и хватается за кобуру. «Ишь любопытный!» — говорит поручик да как хрястнет его кулаком по скуле, тот и грохнулся, что чугунный столб. Полный нокаут! А дальше было просто. Заперли беляков и начали выпускать арестованных. Я в тот час сидел уже в особой одиночке — для смертников. Спать, конечно, не спал. Какой тут сон — жить осталось до зорьки! Вдруг слышу в коридоре голоса… Ясно, за мной пришли! Потащут, думаю, меня, как телка на живодерню. Решил, — хоть одного гада прикончу перед смертью. Вот ключ в дверях заскрипел, дверь распахнулась, вваливается усатый офицер, в руках наган. Я на него — и за горло! Он даже не пошатнулся: ослабел я в тюрьме, совсем силенок не стало. Оттолкнул меня усатый поручик, сам командует: «Волоки его, ребята!» Схватили меня, потащили из камеры. В коридоре смотрю — тащут меня свои же товарищи-подпольщики. «Шагай быстро! — кричат. — Дел еще по горло». А поручик — раз! — и сорвал с себя усы. Бог ты мой, да это же Ваня Коробов! Дальше — как в кино! Освободили наши подпольщики двадцать большевиков. Ушли мы в горы, и много неприятностей имел потом от нас Черный барон Врангель. А Ваня Коробов получил с тех пор подпольную кличку — Поручик. — Тимофей Петрович глубоко вздохнул. — Давненько не видел я Ваню. Шестнадцатый год пошел, как расстались… — Значит, он спас тебя? От смерти? — Спас… И ты должен всегда об этом помнить. Потому что нет большего греха, чем неблагодарность.

Юрась был убежден, что дядя Иван — высокий, широкоплечий, с густыми черными усами. А Коробов оказался невысоким, светловолосым, быстрым в движениях, а что касается усов, то их у него не было. — Сбрил перед отъездом, — уверял он. — Боялся, что Тимофей набросится! Владлен на отца не походил. Темные густые волосы его вились мелкими завитками, большие черные глаза смотрели внимательно и как будто печально. — Вылитая Юлия! — восклицал Тимофей Петрович. — Твоего — ничего! — Он смотрел на ребят и удивлялся: — Какие хлопчики! Мы с тобой такими же были, когда встретились в школе. Помнишь, Иван? — Эва придумал, — «такими»! Куда нам до них. Они вон театры свои имеют, пионерские дворцы, лагери, газеты, видишь, у них имеются собственные, кружки разные. Мой Владька фехтованьем занимается. Подумай только! — То верно! Мы в их годы даже и не знали про такое. Фехтовали не рапирами, а кулаками больше. Помнишь наши драки?! Юрась и Владик сидели в соседней комнате, они слышали, как отцы их, предаваясь воспоминаниям, то и дело взрывались смехом. Мальчики никак не могли понять, что их так веселит. — Помнишь, — спрашивал Тимофей Петрович, — ты в чужой виноградник ночью залез, а сторож всадил тебе пониже спины заряд крупной соли? Ох и визжал ты! — Конечно, помню! — кричал полковник, и оба заливались смехом. — А помнишь, как ты с лодки нырял? — Это когда же? — Когда о камень головой трахнулся! — Я думал… я думал, — доносится сквозь смех голос Ивана Васильевича, — я думал, что у меня черепушка треснула! А помнишь, как ты схватил кол по русскому? — Это когда же? — Неужели не помнишь? На уроке чтения. Там в конце предложения стояли буквы: «и т. д. и т. п.». Учитель спрашивает: «Скажи, Марченко, что означают эти буквы — „и т. д. и т. п.“? Знаешь ли ты их значение?» Ты нахально отвечаешь: «Знаю. Это сокращенно означает: „И таскать дрова и топить печь!“ Он тебе и вляпал кол! На этот раз засмеялись и ребята… — Веселый у тебя батька! — сказал Юрась. Он еще не знал, о чем говорить с ленинградским гостем, но ему хотелось сказать Владику что-нибудь приятное, и он сказал: — Дядя Иван спас моего отца от смерти… — Знаю, папа рассказывал. Он говорит, что дядя Тима — герой. Белые его пытали, а он ничего не сказал им. Белые говорят: „Выдашь коммунистов — освободим. Не выдашь — повесим“. А он говорит: „Вешайте, только скорее, пока вас самих не повесили!“ — Про это батя мне не рассказывал… — О чем я не рассказывал? — Мальчики не заметили, как появились в комнате их отцы. В глазах Тимофея Петровича еще не угас веселый блеск. — О чем же я тебе не рассказывал? — снова спросил он. — Владик говорит, что ты герой! — выпалил Юрась. Тимофей Петрович рассмеялся. — Какой я герой? Герои, знаешь… Это люди особые… — Особые? — переспросил Иван Васильевич. — Ну, значит, 'ты особый. Тогда, в Крыму, ты вел себя геройски… — Обстоятельства так сложились, Ваня. Случайность… — Какая случайность? — Ты же знаешь, контрразведка схватила. Попал в переделку. При чем тут геройство? — Слушай, друг! — голос Ивана Васильевича звучал недовольно. — Такая скромность никому не нужна. Пусть дети знают, кто их отцы. С кого же им брать пример, как не с отцов? А? Разве я не прав? — Ну уж это ты того… Есть у нас, слава богу, с кого брать пример: Щорс, Чапаев, Фрунзе… — Не Щорс, а мы в ответе за наших детей. Если мой Владька окажется трусом, кто ж в этом будет виноват — Фрунзе? Чапаев? Ерунда! За детей отвечают отцы, в первую очередь отцы! — С этим я не спорю… — Тогда нечего скромничать. — Иван Васильевич посмотрел на Юрася: — Гордись своим батькой, старик! — Ах, Иван. Ну правда же… Тимофей Петрович был смущен и, чтобы скрыть смущение, сердито спросил ребят: — Что вам торчать в хате? Мало в лесу места? — И верно, — поддержал Иван Васильевич. — А ну, кругом марш! — Мы построим в лесу шалаш! — сказал Юрась. — И чтобы спать там!.. — Славная затея! Как ты считаешь, Иван? — Разрешить и одобрить! — Вот и ладно! Топор, лопата, пила — в сарае. Чтобы к вечеру все было готово! Мальчики бросились из дому. Тимофей Петрович посмотрел им вслед: — Обкатали мы им дорогу, хлебнули ради их счастья и горького и соленого! Зато избавили навсегда детей наших от нищеты и горя. — Хорошо, коли навсегда… Только боюсь я, Тима, что это… Ну, да ладно! Может, так и есть, как ты говоришь… И снова они вспоминали дни своей молодости и никак не могли наговориться. В лесу, как заводная, куковала кукушка, чуть слышно шелестели листья, сновали деловито золотые пчелы и воздух дрожал от тепла и света. Далеко за лесом наползали, громоздились высокие сизые тучи и неожиданно раскатился яростный летний гром. — Точно снаряд разорвался! — сказал Тимофей Петрович. На рассвете, когда мальчики спали в шалаше крепким сном, к дому лесника подъехала эмка. Молодой чубатый водитель дал короткий сигнал и вылез из кабины. В дверях появились Коробов и Марченко. — По приказанию секретаря райкома товарища Спивака явился в распоряженье полковника Коробова! — доложил шофер и козырнул. — Спасибо, товарищ, — сказал Иван Васильевич. — Сейчас двинемся. Прощай, Тима. — Езжай спокойно, — грустно проговорил Тимофей Петрович. — За Владиком я присмотрю… — За него не тревожусь. Знаю, пока ты дышишь, — ничего плохого с Владькой не случится… Прощай, дружище!

НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ

— Может, нам поробинзонить, хлопцы? — спросил как-то утром Тимофей Петрович. — Обязательно! — закричал Юрась. — Поедем на Тимуровский! Или нет, на Морозовский! На Морозовском дно лучше! — Ты не забыл, как управлять мотором? — Помню, конечно! Когда же поедем? Сегодня? — горячился Юрась. — Что скажет Владик? — Вы про что? — Хотим поробинзонить пару деньков… — Как это?.. — Ах, да! Ты же не знаешь! Юрась, расскажи. Я тороплюсь на вырубку. — Значит, мы сегодня не поедем? — у Юрася вытянулось лицо. — Почему не поедем? Сейчас начало восьмого. Я долго не задержусь. — Знаю, как не задержишься… Всегда так… — Не хнычь! Начинайте-ка собираться… Едва Тимофей Петрович скрылся за деревьями, как на Юрася посыпались вопросы: — Куда мы поедем? На чем? Дядя Тима говорил о моторе… — Мы с батей любим робинзонить. Садимся в моторную лодку, берем побольше хлеба и едем на необитаемый остров. У нас их четыре. Я им всем дал названия. Запомни: Корчагинский — в честь Павки Корчагина. Читал? — Два раза! — Морозовский — в честь Павлика Морозова. Тимуровский! А еще есть остров… он называется… он называется Юрьевский… — закончил скороговоркой Юрась. — А это в честь кого? В честь Юрия Милославского? Ты читал? — Не читал. Я не в честь назвал… Я просто так… Это случайно вышло, что меня зовут Юрий и остров Юрьевский… А то еще есть Красный остров. Там я не был. На других островах был, а на этом — нет. — А почему? — Он не на реке, он на Гиблом болоте. К Гиблому у нас никто не ходит. Один только почтальон Кручина не боится. Он там во время гражданской войны партизан прятал… — Как же они жили в болоте? — Они жили не в болоте, на Красном острове. В том-то и дело… — И враги не знали, что они там прячутся? — Знали! Только не могли напасть на этот остров. Он же среди болота. Никто, кроме Кручины, не знает к нему тропинки. Никто! — Вот бы нам туда!.. — Я просил батю. Он — ни за что! Говорит, что надо по кочкам прыгать, а оступишься — сразу с головой в болото уйдешь. Не спастись! Робинзонить там все равно нельзя… Ты червей насаживать умеешь? — Не знаю, — замялся Владик. — Как не знаешь? Умеешь или нет? — Дело в том, что я никогда их не насаживал. Но в руки брал… Прошлым летом… в пионерлагере. И ничего. Мне попался червяк… не особенно противный… — У-у-у! Ты и червяка не умеешь насаживать! Вот так Робинзон! Ну, бери лопату! Идем! В тени, у сарая, где буйствовали крапива и лопухи, они принялись копать червей. — Держи лопату наклонно! — командовал Юрась. — Так! Правильно! Вот он! Клади его в банку! Владик храбро схватил длинного извивающегося червяка и, стараясь не смотреть на него, бросил в банку из-под консервов. — На такого можно и щуку поймать, — одобрительно сказал Юрась. Очень скоро в банке, наполненной землей, копошились десятка три червей. — Теперь проверим лески, — распоряжался Юрась. — Ты удочки умеешь забрасывать? Нет? Так я и знал… А вот и батя пришел. Идем скорее! Тимофей Петрович стоял у крыльца и читал какую-то бумажку. — Срывается наше путешествие, хлопчики, — со вздохом сказал он. — Почему? Почему срывается?! — закричали одновременно Юрась и Владик. — Потому что меня вызывают в Гладов, на конференцию. Съедутся лесники со всего района. Вернусь только в среду к вечеру. — Вечно так… — дрожащим голосом сказал Юрась. — То тебе надо в райком, то в сельсовет, то в исполком, то на конференцию… — Что делать, хлопчики? Так уж получилось! Съездим через недельку… — Через недельку… Через недельку может и погода испортиться… — И червей таких, наверно, не будет, — грустно заметил Владик. Тимофей Петрович рассмеялся, потом пристально посмотрел на ребят и неожиданно сказал: — Поезжайте без меня… — Как без тебя? — А так. Что ты — маленький? Зимой четырнадцать годов стукнет! — Гайдар в шестнадцать лет полком командовал, — сказал Владик. — Вот видишь, полком командовал! Значит, под пулями ходил — не трусил! Плавать умеешь? — Умею. Я ходил в бассейн. — Ночью в темноте не испугаешься? — А мы костер разожжем. Огня даже волки боятся. Тимофей Петрович усмехнулся. — На этих островах заяц — самый страшный зверь! Боясь, что отец передумает, Юрась засуетился: — Владик, собирайся! Тащи из кладовки ведро и котелок! Кружки берем жестяные! Сало не забыть! Спички у меня в кармане. Оденешь мои старые сапоги! Рубашку с длинными рукавами! С короткими — гибель! Там комары — звери! Ватник возьмешь!.. — Поедете на Корчагинский. Он ближе. На моторке через полчаса будете, — сказал Тимофей Петрович. — На Юрьевском клюет лучше! — До Юрьевского далеко. Вдруг мотор забарахлит? Тогда вы против теченья из сил выбьетесь! И вообще, если хотите ехать, — поторапливайтесь! А то попадете в самый солнцепек……Через полчаса оба мальчика с набитыми заплечными мешками шли по тропинке к реке. Юрась шагал впереди. За поясом его торчал, поблескивая на солнце, топорик. Высокие резиновые сапоги намокли в росистой траве и сверкали точно лакированные. Лихо сдвинутая на левое ухо кепка была почему-то повернута козырьком назад. — Споем! — обернулся Юрась к Владику и затянул низким голосом:

Хворосту вокруг было много, Владик быстро натаскал его целую кучу. — Рогатины! Вбей рогатины! — покрикивал с берега Юрась. Когда Владик вбил рогатины, Юрась крикнул снова: — Зажигай огонь, Пятница! Подвешивай котелок с водой. — Сейчас! — С котелком в руке Владик спустился к реке. — А спички? — спросил он. — Где у нас спички? — Спички? — Юрась казался удивленным. — А у Робинзона были спички на острове? Спичками всякий разожжет! — А как же без спичек? — Вот! — Юрась вытащил из кармана увеличительное стекло. — Умеешь с этим управляться? Владика вопрос обидел. Ничего не ответив, он взял стекло и вернулся к костру. Вскоре едкий запах дымка пополз к реке. — Есть! — раздался торжествующий возглас Юрася. — Окунище! Громадина! — Покажи! Покажи! — Владик и сам не заметил, как оказался возле Юрася. — Какой большой! Теперь я буду ловить! — Ладно. Попробуй. А я пока этого вычищу. Едва Владик закинул удочку, как поплавок юркнул под воду, сразу же вынырнул наполовину и опять исчез. — Есть! Поймал! — заорал чужим голосом Владик. — Тяну! — Подсекай! — закричал Юрась. — Подсекай! Уйдет! — От меня не уйдет! — Владик дернул удочку на себя, туго натянутая леска вдруг обвисла, а на воде, точно издеваясь, снова заплясал веселый поплавок. — Раззява! — простонал Юрась. — Такой окунище! — Как же так? Как же так? — бормотал Владик дрожащим голосом… — Видно, червяк был неподходящий! — Червяк неподходящий? Рыбак неподходящий! Владик опустил голову. Юрасю стало жаль его. — Со всяким случается, Пятница, — сказал он утешительно. — У меня один раз такая щука сорвалась — килограмма на три! Ну да ладно! Один окунь у нас есть! Пойдем, научу варить уху. …Такой вкусной ухи "с дымком" Владик никогда не едал. Он не сомневался, что может один съесть целый котелок. Мальчиков не смущало, что в ухе плавали березовые листочки, сучок и несколько угольков, что картошка не успела свариться и хрустела на зубах. Они черпали уху из котелка деревянными ложками. — Я теперь всегда буду есть деревянной ложкой, — заявил Владик. — Просто не сравнить, до чего вкусней!.. День прошел незаметно. С первой звездой они забрались в шалаш и уснули, едва успев положить головы на свернутый ватник.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мальчики проснулись, точно по команде. Они выбежали из шалаша и задрали вверх головы. Небо было затянуто сизым маревом, и лишь на другом берегу, далеко над темной стеной леса, чуть мерцала предутренняя звезда. — Мне приснилось, что самолеты гудят, — сказал Юрась. — И мне тоже! Вот смешно! Едва он умолк, как вдали возник гул самолетов. — Это не приснилось, — догадался Юрась. — Это мы сквозь сон слышали. Молодцы летчики! Вовремя разбудили! Перед восходом клев — только снимай! Они подбросили в тлеющий костер охапку сухого хвороста, раздули огонь и, подвесив чайник с водой, спустились к реке. — Давай — в камыши, — решил Юрась. — Будем ловить с лодки. Предутренний клев оказался отличным. Скоро на дне лодки трепыхались несколько окуней. Каждый раз, когда поплавок уходил под воду, у Владика от волнения замирало сердце. Ни одна рыба больше не сорвалась с его крючка. Он и сам не понимал, как ему удалось перенять от Юрася это быстрое и точное движение, которым подсекается рыба. — Юрдоюрвольюрно! — распорядился Юрась. — Поехали завтракать. — "Юрдоюрвольюрно? А, понимаю! — обрадовался Владик. — На Юрьевском острове надо вставлять слог "юр"! — Владька, ты способный! Сразу четыре языка выучил. А я один немецкий учу восемь лет!.. Они пристали к берегу, солнце прорвало тонкую предрассветную пелену. Туман растаял, на травах засверкала роса, в зеленой листве деревьев загомонили птицы. — Как хорошо! — вырвалось у Владика. Но возглас его заглушил нарастающий, упругий гул самолетов. — Вот разлетались! — сказал Юрась. — Неси воду, я разведу костер. …Они прихлебывали маленькими глотками крепкий, почти черный чай, обжигая пальцы о горячие жестяные кружки. Солнце окончательно разогнало ночные тени. — Поедем вокруг острова, — сказал Юрась. — Помнишь, как Робинзон объезжал свой остров. Только у него ничего не получилось. А у нас получится! По дороге искупаемся! С лодки! Босые, в одних трусах, они прыгнули в лодку, оттолкнулись веслом от берега, а лодка, чуть покачиваясь, поплыла по течению. Юрась потянулся к мотору. — Не надо, — попросил Владик. — У Робинзона же мотора не было. От мотора шум… — Какой нежный! Шума испугался! Ты вот погреби против течения, попробуй! Он решительно дернул за шнур. Мотор взревел, но сразу же стих. Юрась снова дернул. Мотор затарахтел, сделал несколько оборотов и заглох. — Что это с ним? — в голосе Юрася звучала растерянность. — Надо дернуть сильнее… Все попытки запустить мотор кончились неудачей. Мотор стрелял, кашлял, чихал, но работать не хотел. — Вот и у нас ничего не получилось, — сказал Владик. — Робинзон не мог объехать остров, и мы не можем… — Не в этом дело, — сказал упавшим голосом Юрась. — Придется сейчас же возвращаться домой. — Возвращаться? Почему? — А ты знаешь, сколько времени мы теперь пойдем до дому? На одной паре весел против течения? — Сколько? — Больше двух дней, вот сколько! А в среду вернется батя. Если он вернется раньше нас, — знаешь как испугается? — Почему испугается? — Почему, почему?! Мы же обещали вернуться сегодня к вечеру. Так? — Так… — Сегодня воскресенье. А в среду он войдет в дом, а нас нет! И он решит, что мы утонули… — Как же быть? — теперь и у Владика был растерянный вид. — Немедленно ехать! Сейчас же!Вначале мальчики гребли поочередно, но вскоре гребки Владика стали короткими, неровными, лодка все время вихлялась из стороны в сторону. — Давай грести вместе, — предложил Юрась. — Садись на левое весло. Они держались ближе к берегу, где течение было слабее. Но все равно к полудню оба обессилели. Солнце пекло нещадно. — Может, пристанем?.. Отдохнем немного… в тени… Юрась кивнул головой и направил лодку к берегу. Но отдохнуть в прохладной тени им не удалось В жизни своей ребята не видели столько комаров. Они развели костер и, окутанные едким дымом, молча сидели у огня. Слезились глаза, першило в горле, и все же Владик готов был сидеть так еще и еще, только бы не грести против течения! — Поехали! — решительно сказал Юрась. — Залей костер, а я на всякий случай проверю мотор. С ним так бывает: не работает, не работает, а потом вдруг затарахтит, как ни в чем не бывало!.. Но мотор и на этот раз не завелся. — Значит, грести? — тоскливо спросил Владик. — Придется грести Покажи ладони, Пятница! Владик протянул руки ладонями вверх. — Эх, ты! Натер пузыри! Он обмотал ладонь Владика майкой, и они двинулись дальше. Время от времени мальчики приставали к берегу и отдыхали. Есть им не хотелось, но мучила жажда. Юрась зачерпывал воду пригоршнями и с наслаждением пил. Владик не решался пить воду из реки. На привале он кипятил чайник, но чай не утолял жажды. …Ночевали они на берегу, у костра, наскоро поужинав хлебом и куском сала. Хотя у Владика от гребли болело все тело, он сразу заснул. Юрась же, прежде чем уснуть, высчитал, какую часть пути они прошли. Выходило, что они едва-едва одолели треть. Значит, отец окажется дома раньше них… Мальчики поднялись перед самым восходом солнца. На этот раз весла показались Владику еще тяжелее, чем накануне. Кровоточили стертые ладони, болела спина, весло все время срывалось. — Слушай, — сказал Юрась, — попробуем как бурлаки. — И, видя, что Владик не понимает его, пояснил. — Сами пойдем берегом, а лодку потянем на веревке. — Здорово придумал! Давай! Они пристали к берегу и закрепили на носу лодки веревку. — Я буду тянуть за канат, ты подталкивай с кормы, — распорядился Юрась. Теперь стало легче. Каждые полчаса они менялись местами. Иногда, спасаясь от комаров, садились в лодку и шли на веслах… И все-таки к концу дня они так измотались, что у них едва хватило сил развести костер. Юрась снова занялся подсчетами и совсем расстроился: за два дня они прошли немного больше половины пути. Что будет с отцом, когда он не обнаружит их в среду? Он разбудил Владика до рассвета. В небе еще купался в легких облаках литой месяц, плотное покрывало тумана делало реку невидимой. — Надо двигаться, бурлак! — сказал притворно бодрым голосом Юрась. — Пусть хоть туман пройдет… Ничего же не видно… — Не заблудимся!.. Но тянуть в тумане лодку оказалось невозможно. Она натыкалась на торчавшие из воды коряги, застревала на отмелях. Пришлось снова идти на веслах, пока не растаяла на солнце пелена тумана. Этот день ничем не отличался от предыдущего. К вечеру они миновали Тимуровский остров. — Далеко еще! — В голосе Юрася слышалось отчаяние. — Батю мы не опередим! — У меня руки отваливаются! И чего мы зря бьемся? Сам же сказал, что все равно не успеем! У меня больше сил нету!.. — У меня тоже. Только я знаю один секрет… Давай воображать! — Как воображать? — Я воображу, что я Чапаев! А ты вообрази, что ты Павка Корчагин. Павка и Чапай стали бы жаловаться, что у них нет сил? Что они клинка держать не могут? — Никогда! — убежденно сказал Владик. — Тогда слушай мою команду. Пока не стемнеет — будем тянуть. Потом пойдем на веслах. Ночью поспим часа два и снова в путь! Может, тогда и успеем. Из последних сил мальчики продолжали тянуть. Иногда они останавливались, переводили дух, поправляли веревку. Когда стемнело, они сели в лодку. Ночь выдалась ясная, они плыли по лунной дорожке и гребли, пока хватило сил. Наконец Юрась сдался. — Пристанем к берегу… Отдохнем… — заявил он. Владик с радостью согласился. На берегу они бросили под голову ватник и растянулись на траве. — Полежим четверть часика и — полный вперед! — сказал Юрась. …Владик проснулся от приятного ощущения тепла. Солнечный луч бил ему прямо в лицо. Он приоткрыл глаза и сразу же зажмурился. Так не хотелось просыпаться! Но рядом зашевелился Юрась. — Проспали! — закричал Юрась. — Проспали! Смотри, где уже солнце! Ребята бросились к лодке. — Все пропало, все пропало! Теперь не попадем раньше бати! Все из-за этого чертова мотора! — Юрась яростно дернул шнур. И вдруг мотор застучал! Застучал и не заглох. Вспенилась, забурлила у кормы вода, и лодка рванулась к берегу, едва не сбив с ног Владика. — Заработал! Владька! Заработал! Слышишь! Скорее в лодку, пока работает! Владик, точно его кто подбросил, мгновенно оказался в лодке. — Отталкивайся веслом! Сильнее! Так! Ура! Через минуту они были на середине реки. — С нашим мотором уже так бывало! — объяснил возбужденно Юрась. — Шалый какой-то! Знаешь, через сколько мы будем теперь дома? Через сорок минут! Чуешь? А батя придет к вечеру. Ай да я, молодец! Как лягушка! Владик не понял, почему Юрась считает себя молодцом, но ему было неудобно спросить об этом, и он спросил о другом. — Почему как лягушка? — А ты не знаешь этой сказки? Две лягушки попали в кувшин со сметаной. Стали выбираться — ничего не выходит. Лапки по гладким стенкам скользят, срываются, не за что уцепиться. Тогда одна лягушка говорит: "Не выбраться нам отсюда. Нечего и биться зря!" Сложила лапки, пошла на дно и захлебнулась. А вторая лягушка все билась, билась, из последних сил билась… И вдруг видиг, сметана-то превратилась в комочек масла. Тогда эта лягушка вскочила на этот комочек и выпрыгнула, жива-здорова, из кувшина. Теперь понял, почему я лягушка? — спросил хитровато Юрась. Владик ничего не ответил, только виновато улыбнулся.

СТРАННАЯ ЗАПИСКА

Ребята подошли к дому веселые, довольные: в конце концов, все обошлось хорошо. Сбросив синий заплечный мешок, Юрась сунул руку под ступеньку. — Странно, — сказал он. — Нет ключа. Неужели батя унес?.. Никогда такого не бывало! — Ну и что! Поживем в шалаше. Он же скоро придет. — Никогда такого не бывало, — бормотал Юрась, продолжая шарить под ступенькой. — Может, завалился куда?.. Ага! Вот он! — Нашел? — Нашел не на месте! Торопился батя… Они вошли в дом. Юрась распахнул окно и сел на кровать. — Ох, и посплю я… — Он вдруг умолк и уставился на стену: — Куда девалось батино ружье? — И верно, исчезло, — удивился Владик. — А может, дядя Тима взял его с собой?.. — Тут были воры! — испуганно сказал Юрась. — Ясное дело! Вот и окурок валяется. Батя же не курит! Потому и ключ не на месте лежал. А это что? Только сейчас они заметили на столе конверт, на котором крупными буквами было написано: "ЮРАСЮ". — Батин почерк, — успокоенно сказал Юрась и разорвал конверт. "Хлопцы! — писал Тимофей Петрович. — Вы, конечно, все уже знаете. Неизвестно, когда я вернусь домой. Поезжайте с этим человеком к товарищу Спиваку. И во всем его слушайтесь. Не пугайтесь. Все будет хорошо. Посадим бешеных псов на цепь и снова заживем! Надеюсь на скорую встречу. Сегодня же напишу маме и Ивану Васильевичу, чтобы не волновались за вас. Верьте, все будет хорошо! Обнимаю и целую вас обоих. Т. М. 22 нюня 1941 г." — Ничего не понимаю, — растерянно сказал Юрась. — О каких-то собаках… А про ружье не пишет!.. С кем-то нам надо ехать к товарищу Спиваку… И почему-то не знает, когда он вернется… — Какая странная записка… Может быть, дядя Тима шутит?.. — голос Владика звучал неуверенно. — Нет, здесь что-то не так. — Юрась обвел комнату пытливым взглядом. У ножки стола он заметил листок бумаги. Должно быть, его сдуло со стола, когда Юрась открывал окно. На листке незнакомым почерком было выведено то же слово: "Юрасю". "Ждал вас цельный день, — писал неизвестный, — Больше ждать не могу. Приказано вернуться в двадцать ноль-ноль. Письмо от отца оставляю. Ружье взял в соответствии с приказанием. Сидите дома, не отлучайтесь. За вами, видно, еще приедут". Дальше стояла неразборчивая подпись. — Кто это? — спросил Владик. — Не знаю… Только ясно, с батей что-то случилось… Он, наверно, в больнице, и за нами приезжали… — А при чем тут бешеные псы и ружье? Он бы так и написал, что заболел… Юрась и сам понимал нелепость своей догадки, но обе записки были непонятны, тревожны, и найти им объяснения он не мог. — Что же нам делать? — Владик с надеждой смотрел на Юрася. — В записке сказано, чтоб мы ждали. К нам кто-то приедет… — Надо заняться чем-нибудь, чтобы время скорее прошло… Что случилось с батей?! — Если бы знать, кто приезжал за нами! — И что это за "бешеные псы"? Ничего не понять… А может, батя и вернется к вечеру. Сам пишет, что увидимся. Давай займемся приемником. Давно разобрал его, а собрать лень было. За работой время быстрее пройдет. — Давай. Мы во Дворце пионеров изучали разные схемы… Разложив на столе детали, они стали собирать приемник. Оба сейчас не говорили ни о письме Тимофея Петровича, ни о таинственной записке незнакомца. Но каждый думал только об этом. Они заканчивали работу, когда где-то вдали прокатился глухой раскат грома. — Гроза! — удивился Владик. — А когда шли, небо было синее, ни единого облачка. Снова раздался отдаленный раскат грома. Юрась выглянул в окно. — Что за день сегодня! Небо чистое, а гром гремит… — Где-то гроза. Только далеко. Вечерело, когда Юрась сказал: — Все. Наладили. Теперь должен работать… Только слушать не хочется… А батя все не идет… — Давай послушаем для проверки… Чтобы знать, как работает.

Юрась долго крутил рычажок, прежде чем поймал еле слышную, невнятную речь. Он перевел рычажок, и в комнату ворвался грохот медных труб. Где-то, за тридевять земель, музыканты, надувая щеки, дули в медные трубы, и звуки оглушительного марша бились о стены маленького домика, затерянного в лесах Белоруссии. — А Ленинград поймать можно? — спросил Владик. — Сколько угодно. И Ленинград, и Москву… "Ахтунг! Ахтунг!" — послышалось из приемника. — Германия! — сказал Юрась и снова перевел рычажок. — Откуда ты знаешь, что Германия? — Я немецкий хорошо знаю. Мама говорит, что у меня почти берлинский выговор… В эфире раздалось легкое потрескивание, потом чей-то голос на незнакомом языке заговорил так быстро, что все слова сливались в одно бесконечное слово. — Где же Ленинград? — нетерпеливо спросил Владик. — Сейчас… Юрась повернул рычажок: ".. солдат и офицеров", — произнес голос на русском языке и потерялся. Юрась долго настраивался на новую волну, наконец, ему удалось поймать какую-то передачу. Сейчас слова звучали ясно, отчетливо: "…противник стремился развить наступление по всему фронту от Балтики до Черного моря, направляя главные свои усилия на Шауляйском, Каунасском, Гродненско-Волковысском, Кобринском, Владимиро-Волынском, Рава-Русском и Бродском направлениях, но успеха не имел…" Треск и шум в эфире заглушили голос диктора. — Жаль, начала не слышали, — сказал Владик. — Кажется, интересная передача… — Про гражданскую войну, — сказал Юрась. — Я люблю про гражданскую войну, а ты? "…На Белостокском и Брестском направлениях, — продолжал тот же голос, — после ожесточенных боев противнику удалось потеснить наши части прикрытия и занять Ковно, Ломбу и Брест…" — Брест — это недалеко от нас, — заметил Юрась. Голос в приемнике не умолкал: "В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии в течение дня на нашей территории сбит пятьдесят один самолет противника и один самолет нашими истребителями посажен на аэродром в районе Минска…" Разряды в эфире снова заглушили голос диктора. — Сбили пятьдесят один самолет! Не понимаю. Когда же все это было? — сказал Владик. — Я догадался! Это фантастический рассказ. Про будущую войну… Непрерывные разряды в эфире почему-то вызывали у Владика беспокойство. — Слушай, Юрась, — сказал он нерешительно, — а что если… — он не договорил, стараясь разобрать слова в эфире. — Что "если"? — Если началась война… а мы ничего не знаем… — Вот лопух! — Юрась даже рассердился. — Ты что, не слышал, что передавали? Рассказ это! Фантастический! — По-твоему, войны не может быть? — Может! Только тогда будет все наоборот! — Как наоборот? — Ты слышал, что передавали? Противник нас потеснил, враги заняли крепость Брест. Слышал? — Слышал… — Значит, по-твоему, если будет война, то наша Красная Армия отступит? Да? Выходит, что капиталисты сильнее нас? Так, по-твоему? Владик покраснел. И верно, разве может Красная Армия отступить, пустить врага на нашу землю? Конечно, нет! Треск в эфире затих, теперь можно было разобрать слова: "За двадцать второе и двадцать третье июня нами взято в плен около пяти тысяч германских солдат и офицеров". После небольшой паузы диктор сказал: "Мы передавали сводку Главного командования Красной Армии". В приемнике что-то щелкнуло, голос умолк. Мальчики испуганно переглянулись. — Нет, это совсем не рассказ… — шепотом сказал Владик. — Ты слышал: "сводка командования Красной Армии"? — Сейчас поймаю еще раз Москву, — тоже шепотом сказал Юрась. На этот раз он быстро настроился на волну. Голос в приемнике звучал отчетливо и громко. "Передаем статью, напечатанную в газете "Правда", "Великая Отечественная война советского народа". Автор статьи — Емельян Ярославский. "День двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года войдет в историю, как начало Великой Отечественной войны советского народа против фашистской Германии, которая совершила разбойничье нападение на Советский Союз…" — Я говорил… я говорил… — голос Владика сорвался. — Как же так? Мы отступаем… Немцы взяли Брест… — Мой папа уже воюет… Папа уже три дня вою-вою-воюет… — Ты хоть знаешь, что твой отец на фронте, а про моего батю ничего не известно! — Он тоже пошел воевать. Ясно! Поэтому и не вернулся. — В записке он про это не пишет… — Вот увидишь, мы в два счета разобьем фашистов! Красная Армия любого врага разобьет! — Как же мы одни… без бати… в лесу? — Дядя Тима скоро придет. Его отпустят попрощаться с нами. И он скажет, что нам делать. Или пришлет за нами того человека, что оставил записку… который ружье унес. Юрась ничего не ответил, только тяжело вздохнул.

ЮРАСЬ ВИДИТ ОТЦА

Кремлевские куранты пробили полночь, а потрясенные известием о войне мальчики и не собирались ложиться. Они все еще надеялись на возвращение Тимофея Петровича. Несколько раз им чудились шаги. Они подбегали к окну, вглядывались в темноту, но потревоженные ветерком листья переставали шелестеть и наступала прежняя тишина… Так прошла бессонная ночь. Когда рассвело, Юрась сказал: — Пойду искать батю… — Куда? — В райцентр, в Гладов. Пойду к товарищу Спиваку в райком. Он меня знает… Он с батей еще в Крыму воевал… — Я тоже пойду. Туда далеко? — Не очень. Девятнадцать километров. — Человек проходит пять километров в час. Надо идти скорее, а то придется возвращаться ночью. — Надо, так и в темноте пойдем. Я не боюсь… — Я тоже не боюсь… Только днем… виднее… Через несколько минут они уже шагали в Гладов. Тропа вилась лесом. От гомона птиц звенела листва, гудели шмели, блестела на солнце роса. Мальчики прошли уже полпути, так никого и не встретив. Только рыжая лиса, распластавшись, перемахнула через тропу и скрылась в кустарнике. Солнце поднялось высоко над деревьями, в лесу становилось душно. — Пить хочется, — сказал Владик. — Сейчас напьемся. — Где? — Увидишь… Они прошли еще немного, и в привычные лесные шорохи вплелся какой-то новый звук. Это струился между деревьями напористый, прозрачный ручей. Было так приятно окунуть в холодную воду усталые ноги! Набрав пригоршню воды, Владик освежил разгоряченное лицо. Юрась стянул с себя рубаху, окунул ее, выжал и снова надел. "Надо и мне так сделать", — подумал Владик. Он хотел расстегнуть ворот, но вдруг заметил в траве маленькую изумрудную ящерицу. Юрась тоже увидел ее. — Не шевелись… — прошептал Юрась. — Вспугнешь… — Какая красивая!.. Где-то грохнул взрыв, дрогнула под ногами земля. — Что это? — испуганно спросил Владик. — Не знаю. — Голос Юрася дрожал. — Не знаю… Взорвалось что-то! Нарастающий гул заглушил щебет птиц. В синем чистом небе летел самолет. Он летел так низко, что ребятам казалось: сейчас летчик врежется в деревья. Владик не выдержал и закричал: — Выше! Выше! И тут мальчики увидели на хвосте самолета черную свастику. — Фашистский! Немец! Юрась не верил своим глазам. Это было невероятно! Фашист летит над лесом, над его родным лесом, — летит, ничего не боясь. А солнце светит, и так же весело бежит ручей, и жужжание золотистой пчелы сливается с удалявшимся гулом фашистского самолета. Да уж не почудилось ли им все это? И взрыв и свастика на хвосте самолета! — Смотри! Смотри! — испуганно закричал Владик. — Парашютисты! В небе распускались маленькие белые парашюты и застывали в воздухе. Нельзя было понять, откуда появляются эти белые купола. Вдруг они начали расплываться, превращаясь в бесформенные облачка, и вскоре исчезли совсем. — Это не парашютисты. Так рвутся зенитные снаряды. Я в кино смотрел. Идем скорее! Узкая лесная стежка привела их на большак. Скоро они увидели колокольню гладовского собора. — Сейчас будет стадион, потом хлебозавод, а там и город, — объяснял Юрась. — Стадион у нас новый. На пятьсот человек! Они подошли к окраине города. Юрась не сразу узнавал знакомые места. Стадион, где он с отцом смотрел первого мая футбольный матч, был разрушен. В центре поля зияла огромная воронка, трибуны снесло взрывной волной. — Гарью пахнет, — сказал Владик. В воздухе медленно плыли черные хлопья сажи и бесшумно опускались на землю. — Пойдем! Почти сразу за стадионом начинался город. По улицам тянулись люди. У всех за плечами были котомки. Многие женщины несли на руках малышей. Поскрипывали детские коляски, груженные узлами. Все шли молча, торопливо, точно боялись куда-то опоздать. — Куда они идут?.. Узлы тащат какие-то… Ребятам не приходило в голову, что жители Гладова спасаются от немцев. Юрась и Владик не сомневались: фашистов разобьют со дня на день. В центре города Юрася кто-то окликнул. Это был начальник гладовской милиции Гусаров. Он любил охоту и частенько приезжал в лес, к Тимофею Петровичу. Гусаров был неразговорчив, но с лица его никогда не сходила улыбка. Сейчас Гусаров шел такой же хмурый, как все. — Дядя Костя! — бросился к нему Юрась. — Вы папу видели? Гусаров скользнул по Юрасю странным взглядом. Были в том взгляде и жалость, и недоумение, и растерянность. Но он быстро отвел глаза в сторону и, следя за плавающей в воздухе сажей, сказал невпопад: — Смотри, сколько черных мух… документы жгут на всякий случай. И в райкоме жгут… и в райсовете… То, что Гусаров не ответил на его вопрос и сам ничего не спросил об отце, напугало Юрася. — Дядя Костя! — закричал он опять. — Что с папой? Вы знаете! Я вижу! По лицу вижу, знаете! Его бомбой убило, да? Говорите же! — Что ты, что ты! Жив, здоров. Здесь и бомбежки-то настоящей не было. Всего две бомбы швырнул… Чего ему нас бомбить. Мы от всего в стороне… военных объектов нет, железная дорога в стороне… Юрась понял, Гусаров не хочет говорить об отце. Он схватил его за гимнастерку и, дрожа всем телом, повторял: — Вы знаете, что с батей, вы знаете, знаете! — Погоди, успокойся! Сам-то я ничего не видел… Понимаешь, это самое… болтали тут разное… слышал я… — Что вы слышали? — Будто Тимофея Петровича… из партии исключили… Юрасю показалось, что Гусаров шутит. Но он тут же понял: так глупо, да еще в такое время, дядя Костя шутить не станет. — Как исключили? Моего отца нельзя исключить из партии! По пыльному лицу мальчика, оставляя светлые полосы, потекли слезы. — Где отец? Вы знаете, где он… Вы знаете?.. — твердил он тихо. — Откуда мне знать? — сердито сказал Гусаров. — Видишь, что делается… Тут и самого себя потерять можно… Юрась схватил Владика за руку и потащил за собой. — Нечего его слушать! Он все врет! Не могут батю исключить из партии. Идем скорее к товарищу Спиваку! Гусаров посмотрел им вслед и торопливо зашагал дальше… Одноэтажное каменное здание райкома выглядело как обычно, только из печных труб его густо валил дым да возле подъезда стояла не эмка, как всегда, а потрепанный мотоцикл с коляской. Мальчики вошли в коридор. У раскрытой топки голландской печи сидел на корточках чубатый парень и деловито набивал печь какими-то бумагами. На ребят он не обратил внимания. — Нам товарища Спивака, — сказал Юрась. — Не до вас ему, — отмахнулся чубатый, не отрывая взгляда от огня. — Он нам нужен, срочно… — У всех теперь срочно, — сказал парень и впервые взглянул на ребят. — Откуда вы такие срочные? — Мне про отца надо узнать… Он домой не пришел… — Он что, в райкоме работает? Как ему фамилия? — Марченко. Тимофей Петрович… Лесник… Чубатый вскочил на ноги. — Да я же за вами три раза ездил! Ждите здесь! — бросил парень на ходу и скрылся в конце коридора. — Сейчас узнаем, где дядя Тима, — сказал Владик. — Наврал Гусаров! Не могли батю исключить!.. Хлопнула дверь, и в коридоре появился Спивак. Юрась едва узнал его. Всегда румяный, веселоглазый, секретарь райкома был сейчас бледен, небрит, запавшие глаза с красными от бессонницы веками блестели неестественно ярко. Он бросился к Юрасю и крепко обнял его. — Куда ты исчез, микроб два уха?! Я себе места не находил! Думал, беда с вами какая! — Мы на островах робинзонили, а у нас мотор испортился. Яков Максимович, где батя? Вы мне правду скажите!.. — Правду? — Спивак пристально взглянул на Юрася. — А чего мне таить ту правду? Мобилизовали батьку твоего. Для особого задания. Срочно… — Значит, батя в армии? — Ясно! Я обещал ему позаботиться о вас. А это и есть сын Вани Коробова? В кого ты такой чернявый? Был у меня твой отец недавно… — Яков Максимович, а почему Гусаров… — Юрась замялся. — Значит, у бати не было… недоразумений?.. — О чем ты? — Спивак насторожился. — Значит, Гусаров все наврал? Я же говорил, что он врет! — Гусаров? Что он говорил? — Он сказал, что батю из партии исключили… — Вранье! — загрохотал Спивак. — Не верь никакой брехне! Понял, микроб два уха? — Да… — Тогда слушай меня. И ты слушай, — повернулся он к Владику. — Сегодня вы будете отправлены в тыл. Сейчас поедете домой. Захватите всю одежду и, какие есть, продукты. Главное — быстро! На сборы даю два часа. По-военному! Чтобы в полдень были здесь, у меня! Юрась почувствовал, как у него останавливается сердце. — Значит, сюда придут фашисты? Спивак опустил глаза. — Придут или не придут, это другой вопрос. А эвакуироваться вам надо… Потому что… война… Есть приказ — эвакуировать стариков и детей. А немцев мы разобьем… В общем, чтоб в полдень были здесь! — закончил Спивак. — Не успеть, — сказал Владик, — человек проходит в час пять километров… — Отставить разговоры! Гурко! — закричал он так громко, что сидевшая на окне кошка прыгнула со страху на занавеску и повисла на ней. Появился чубатый парень. — Сажай хлопцев на мотоцикл и дуй опять туда. Чтобы в двенадцать ноль-ноль был обратно. С мальчишками! Со всей их поклажей. Опоздаешь, — без головы останешься! Тебе ясны мои указания? — Ясны, товарищ секретарь! — Двигай! — Айда, голуби! — скомандовал Гурко. — Один в коляску, другой на запятки! Они пронеслись по главной улице, пересекли площадь и через несколько минут оказались на восточной окраине города. Впереди виднелось высокое каменное здание, обнесенное стеной. Мальчики разглядели в окнах черные решетки. Вдоль каменной стены вышагивал часовой, придерживая за ремень висевшую за спиной винтовку. — Тюрьма! — догадались ребята. Возле самой тюрьмы мотоциклу преградил дорогу воинский патруль. Не выключая мотора, Гурко протянул документы:

— Не задерживай, братцы! — сказал он нетерпеливо. — Тороплюсь по важному заданию! — Разрешение на мотоцикл имеется? — Будьте любезны! — Гурко стал шарить по карманам. Треск мотора привлек внимание заключенных. Они столпились у окон. — Смотри! — толкнул Владик Юрася. — Арестованные! Юрась рассеянно скользнул взглядом по зарешеченным окнам. Впервые в своей жизни он видел арестованных. Сейчас, разглядывая их лица, он заметил, что все они чем-то похожи друг на друга. И вдруг Юрась почувствовал, как застучала в висках кровь. Он с такой силой сжал плечо Владика, что тот вскрикнул. — Ты что? — Отец! — Юрась не отрывал глаз от окна. — Отец! — Где? Где? — Отец! Батя! Я видел его сейчас! Он в тюрьме!

— Ты обознался! Где он? Покажи! — Он был у окна! Только что! Я видел его, видел!.. Юрась соскочил с седла, сделал несколько шагов, не спуская глаз с окна, где минуту назад мелькнуло лицо отца. — Можете ехать — сказал патрульный. — Садись, поехали! — крикнул Гурко. Юрась не оглянулся. — В чем дело? — подлетел к нему Гурко. — Почему задержка? — Мне надо вернуться в Гладов, к товарищу Спиваку. Сейчас же! Едемте обратно… — Что-о-о? Я тебе покажу "обратно"! У меня приказ! Понял? Приказ: привезти вас с вещами в двенадцать ноль-ноль. А ну садись! — Мне нужно! Поймите! — закричал Юрась. — Нужно немедленно повидать товарища Спивака! — Отставить разговоры! Садись! — Хорошо, — покорился вдруг Юрась. Когда они подъехали к дому лесника, Гурко взглянул на часы. — Сейчас десять часов сорок семь минут. Даю вам, друзья-приятели, на все сборы-переборы тридцать три минуты. Выезд назначаю в одиннадцать часов двадцать минут. Усвоили? Собирайтесь! Я пока что подлечу "старика". Ребята вошли в дом, Гурко начал возиться с мотоциклом: что-то подвинчивать и смазывать. Юрась плотно прикрыл за собой дверь и сказал шепотом: — Ты собирайся, а я не поеду… — Как не поедешь? А приказ? — По-твоему, я оставлю батю в тюрьме, а сам уеду? Так? — А я тебе говорю, ты обознался! Товарищ Спивак лучше знает! — Он обманул меня! Обманул! — горестно воскликнул Юрась. У крыльца начал постреливать мотоцикл. — Поезжай, а я отца не брошу… Прощай! Прыжок — и Юрась оказался за окном. Владик рванулся за ним. Они бежали, удаляясь от дому все дальше и дальше, и, наконец, далеко за шалашом, остановились. — А ты почему убежал? — хмуро спросил Юрась. — Я тоже не поеду! — Тебе-то чего оставаться? Я из-за бати, а ты? — По-твоему, можно оставить человека в беде? Когда меня приняли в пионеры, я сочинил клятву… — Какую клятву? — Слушай. Владик положил правую руку на грудь, закрыл глаза и произнес: — Пусть звезды погаснут в небе и горы сдвинутся с места, если предам я друга, оставлю его в беде!..

В двенадцать ноль-ноль бледный Гурко докладывал секретарю райкома: — Сбежали они, товарищ Спивак! Через окно сбежали! — Как сбежали? Куда? — В лес, больше некуда! Я там поблизости все обшарил. А только в таком лесу разве найдешь?! Я их аукал-аукал! В ответ только листочки посмеиваются. — Посмеиваются? Ты у меня плакать будешь! Сейчас же обратно! Я найду их! На мой голос Юрась откликнется!

ОДНИ В ЛЕСУ

Они слышали, как долго и упорно звал их Спивак. Потом взвыл мотоцикл, и мальчики остались одни. В лесу все было таким обычным, мирным, знакомым, что события этого утра казались наваждением. — Что теперь делать? — начал осторожно Владик. — Не верю я про дядю Тиму. Тебе просто померещилось… издали. Товарищ Спивак врать не будет, — дядя Тима на фронте… — Как же мы станем жить в лесу? Еды у нас нет… денег нет. — Хлеба на несколько дней хватит. Сало есть… — А когда съедим хлеб и сало? Тогда что? — "Что, что"! К тому времени мы фашистов разобьем!.. — Это верно… Опасаясь возвращения Спивака, мальчики отсиживались в шалаше. Голодные, измученные, они перебрались в дом, когда уже стемнело. Пока Юрась разжигал примус, Владик возился с батарейным приемником. — Спорить буду! — сказал Владик. — Сейчас передадут, как наши бьют немцев! Сквозь хрип и свист прорвался знакомый голос московского диктора: "Сообщение Советского Информбюро. В течение двадцать четвертого июня противник продолжал развивать наступление…" Взгляды мальчиков встретились. — Выключи! — выкрикнул вдруг Юрась. — Выключи! Ему казалось, если диктор перестанет говорить о победах немцев, этих побед не будет. Он ненавидел сейчас диктора, ненавидел его тревожно-сдержанный глубокий голос. Красная Армия отступает! Значит, фашисты сильнее Красной Армии? Как же после этого жить? В полном отчаянии они долго не могли уснуть, напряженно прислушивались, вздрагивая при каждом шорохе. На рассвете мальчики проснулись от шума самолетов. Тяжелый гул наполнил все вокруг тревожной дрожью. Дрожали стены дома, дрожали листья деревьев, дрожал туман над травой, и, казалось, дрожит само небо. Они выбежали на крыльцо. — Наши! — неуверенно сказал Владик. Бомбардировщики шли на большей высоте, нельзя было понять, свои это или фашисты. — Наши! — повторил Владик, ожидая от Юрася подтверждения. Юрась промолчал. Они вернулись в дом. На ходиках было полпятого. Они улеглись снова, но уснуть не могли. "Где теперь папа? — думал Владик. — Его полк наверняка дерется с фашистами…" "За что, за что батю посадили в тюрьму? — терзался Юрась. — Почему Спивак обманул меня? Спивак, о котором батя всегда так хорошо говорил, называл его коммунистом-ленинцем! Но разве настоящий коммунист станет врать? — Внезапная догадка заставила Юрася вскочить с постели: — Яков Максимович не знает об аресте баги! Конечно, не знает! Отца по ошибке арестовали, а Спивак не знает!" Юрась схватил рубаху. — Рано еще, — сказал Владик. — Иду к Якову Максимовичу. Я догадался! Он не знает, что батя арестован! Понял? А как узнает, — сразу прикажет освободить. Теперь вскочил и Владик. — Я пойду с тобой! — Нет, оставайся. Вдруг батю выпустили, он придет, а дома никого нет. Он сунул в карман кусок хлеба. — К вечеру буду, жди… нас! Чем меньше оставалось до города, тем быстрее он шел. Скорее, скорее увидеть Якова Максимовича, рассказать ему обо всем Они поедут в тюрьму, освободят батю — и тогда уж пусть сам батя решает, что делать Юрасю: ехать к маме или идти добровольцем. Лесная тропинка становилась все шире и шире.

Скоро и развилка на шоссе, а там до Гладова — рукой подать. И вдруг Юрась услышал… смех. Смех был громкий, гулкий и отдавался в лесу долгим эхом. Мальчик остановился: как можно сейчас смеяться? Кто это? Смех внезапно смолк, и ветер донес до Юрася веселую музыку. Он стоял неподвижно, прислушиваясь и теряясь в догадках: кто эти люди на шоссе, которые могут веселиться в такое время?! Чем ближе подходил он к развилке, тем отчетливее звучала музыка. Вскоре сквозь просветы в кустарнике Юрась увидел отливающее сиреневатым блеском широкое шоссе. Тропинка обогнула заросли лозняка и врезалась в дорогу. Он взглянул вправо и мгновенно отпрянул. На развилке шоссе стоял фашистский танк с белым крестом на броне. Мальчик отполз в сторону и залег в неглубоком овражке. Что теперь делать? Путь в Гладов отрезан фашистским танком. Добраться до города лесом невозможно: кругом топкие непроходимые болота. "Это хорошо, что у нас такие болота, — подумал Юрась. — Через них фашистские танки не пройдут". И вдруг страшная мысль заставила его оцепенеть: если немецкий танк не мог пройти через эти леса, — значит, он попал сюда через Гладов. Значит, город занят немцами? А отец? В фашистском плену? Батя, его батя в плену у немцев! Грохот и лязг заставили Юрася снова выглянуть на шоссе. Со стороны Гладова шли немецкие танки, шли, никого не опасаясь. Он видел, как лениво и нагло ползли по дороге гигантские стальные черепахи, размалеванные крестами и свастикой. Из люков торчали головы фашистских стрелков. Немцы с любопытством рассматривали незнакомые места. Последний танк неожиданно свернул к обочине и двинулся к кустарнику, где затаился Юрась. "Заметили! Сейчас раздавят!" — мальчик в ужасе закрыл глаза, ему показалось, что сердце его бьется где-то в горле. Лязг гусениц оборвался совсем рядом. Он заставил себя приоткрыть глаза и увидел… солдатские сапоги. Они топтались совсем близко от его головы. Юрась хотел рвануться, бежать, но понял: если побежит, — немцы пристрелят его. Сапоги продолжали топтаться на одном месте. Теперь Юрась видел сквозь заросли кустарника оголенные до локтей руки фашиста. Видел, как жадные грубые пальцы рвали землянику, рвали вместе с корнями. Немцы громко чавкали, и пальцы их, измазанные ягодой, стали красными. — Генуг![2] — Это выкрикнул, очевидно, командир танка. Юрась увидел, как сапоги затопали к шоссе. Он слегка раздвинул кусты: два гитлеровца нырнули в люк и исчезли, а третий уселся на броню машины и закурил сигарету. Танк, взвыв, рванулся вперед и, оставляя за собой смрад, скрылся за поворотом. Несколько минут Юрась не шевелился. В наступившей тишине до него опять донеслись звуки музыки. Немцы на развилке загорланили песню. Кончив петь, гитлеровцы долго хохотали. А потом снова зазвучала нежная мелодия. Глупое, непонятное желание возникло вдруг у мальчика: узнать, на чем играет фашист. Ему было страшно, но он заставил себя пробраться сквозь заросли к самому шоссе. Фашистский танк по-прежнему стоял на развилке, рядом на обочине расположились танкисты. Они сидели голые до пояса, не боясь, что кто-то может напасть на них. Один из них, с красным, обгоревшим на солнце лицом, с рыжими усами, водил по губам блестящей пластинкой. Пластинка издавала нежные, жалобные звуки. Два других немца, надвинув на глаза шлемы, лениво подпевали музыканту. "Они не боятся! Они никого не боятся! — эта мысль вытеснила на мгновенье все остальные тревоги Юрася. — Где же наши красноармейцы! Где наши танки?" В лесу закуковала кукушка. Немец перестал играть, прислушался и заорал: — Сколько лет мне осталось жить? Отвечай, кукушка! Кукушка умолкла. — Отвечай же! Кукушка молчала…

Юрась вбежал в дом с таким лицом, что Владик сразу понял: случилась новая беда. — Ну, что ты узнал? Спивака видел? — Фашистов видел! Немецкие танки! Совсем близко! Он в изнеможении опустился на кровать. — Надо отсюда уходить!

В НЕМЕЦКОЙ КОМЕНДАТУРЕ

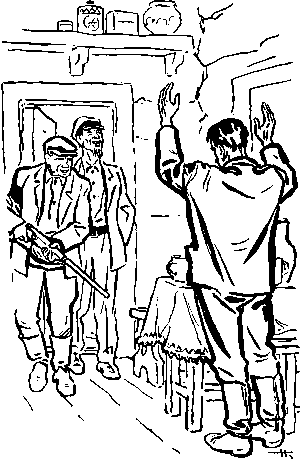

Дела преступников, выпущенных немцами из гладовской тюрьмы, были неинтересны. Два хулигана подрались на танцевальной площадке городского клуба… Продавец продовольственного магазина обвешивал покупателей… Пьяный ударил милиционера… Немецкий комендант города Гладова со скучающим видом слушал переводчика. Тот листал страницы захваченных следственных дел, просматривал протоколы допросов и кратко излагал суть преступлений. …Приемщик скупочного пункта принимал в продажу краденые вещи… Некий Гармаш осужден за кражу леса… Колхозница Окунь занималась самогоноварением… — Чем занималась? — переспросил комендант. — Самогоноварением, господин капитан. — Самогоно… варение? Что это значит? Переводчик задумался. Русскому языку он учился у матери — опереточной певички, бежавшей в девятнадцатом году от большевиков в Германию. — Самогоноварение… само-гоно-варенье… варенье… — повторял он про себя, стараясь докопаться до смысла слов. — Варенье. Это связано с вареньем, господин комендант, — убежденно сказал переводчик. — Надо полагать, что, в целях экономии сахара, большевики запретили населению варить варенье. А эта колхозница, очевидно, была уличена… — Неинтересно! Читайте дальше. — Дело лесника Марченко, Тимофея Петровича. Сейчас, господин комендант. Айн момент! …Ага! Это, господин комендант, довольно интересно… Это то, что нам нужно. Если вы позволите, я переведу вам первый допрос этого Марченко. — Я слушаю… Только без утомительных подробностей… Русские слишком многословны… — Совершенно верно, господин комендант. Если вы позволите, я постараюсь все изложить своими словами. Допрашивается лесник из деревни Зоричи. Фамилия лесника — Марченко. Он обвиняется в том, что, будучи арестованным в тысяча девятьсот двадцатом году в Крыму властями барона Врангеля, выдал на допросе участников большевистского подпольного ревкома и согласился быть секретным агентом белогвардейской контрразведки. Не подозревая о предательстве Марченко, севастопольские подпольщики-коммунисты напали на участок, где он содержался, освободили его и переправили в горы к партизанам. Вскоре Марченко удалось сообщить властям барона Врангеля о местонахождении штаба партизан, в результате чего были захвачены и расстреляны восемнадцать партизан. Деятельность Марченко в пользу белых продолжалась вплоть до занятия Красной Армией Крыма… — Прекрасно! Это ценный человек! — оживился комендант. — Он представляет для нас интерес. — Безусловно! И знаете, господин комендант, чем дальше я читаю этот протокол, тем он становится интереснее. Разрешите заключительную часть допроса прочесть вам полностью. — Читайте, только быстрее! — Слушаюсь. Допрашивает старший следователь Быховский. — Как фамилия следователя? — Быховский, господин капитан. — Еврей, конечно, — поморщился немец. — Читайте дальше. "Вопрос: Обвиняемый Марченко, в распоряжении следственных органов имеются доказательства, из которых явствует, что вы за последние месяцы вели контрреволюционную пропаганду среди колхозников. Вы утверждали, что наша доблестная Красная Армия, в случае войны, будет разгромлена фашистами в первую же неделю. Вы подтверждаете этот факт? Ответ: Я не говорил, что Красная Армия будет разбита в первую же неделю, а говорил, что она не в состоянии отразить натиск немецких механизированных войск". — Прекрасно! — воскликнул комендант. — Именно такие люди помогут нам ввести в России новый порядок. К чему приговорил его советский суд? — К расстрелу, господин комендант. — Великолепно! Значит, мы спасли его от смерти! Он будет служить нам, как преданная собака! Где он сейчас… этот… как его?.. — Марченко, Тимофей Марченко, господин комендант. Он здесь, в коридоре комендатуры. Там же находятся и все остальные выпущенные нами из тюрьмы. — Введите Марченко. — Слушаюсь! Переводчик распахнул двери и крикнул в коридор: — Марченко! Входи! Тимофей Петрович, комкая в руках измятую кепку, вошел в комнату и робко остановился v порога. — Подойди ближе! — приказал через переводчика комендант. Продолжая мять кепку. Тимофей Петрович подошел к столу. — Два шага назад! — крикнул комендант. — Я не хочу, чтобы его блохи прыгали на меня! Пусть отвечает на вопросы. Предупредите его: я церемониться не люблю. Будет врать — повешу! За что тебя арестовали большевики? Мордастый сын певички перевел вопрос коменданта. — Докопались до прошлого, господин офицер, — мрачно сказал Марченко. — До какого прошлого? — Узнали, что выдавал в гражданскую войну подпольщиков и партизан. — Когда тебя арестовали? — В ночь с двадцать второго на двадцать третье июня. А расстрелять должны были сегодня. Только не допустил господь… — Не господь, а Германия спасла тебя!.. — Так точно, господин офицер, Германия! — Значит, понимаешь, кому обязан жизнью? — Так точно, господин офицер. Германии! — Где ты живешь? — Поблизости. В деревне Зоричи, господин офицер. — Зоричи? — перед гитлеровцем на столе лежала карта района. — Зоричи? Нашел. Это близко. Разрешаю тебе вернуться домой. Будешь следить, чтобы в деревне выполнялись все указания немецких властей. — Можете не сомневаться, господин офицер! В Зоричах не знают, что я был арестован. Там меня считают коммунистом. Я, как вернусь, быстро выведаю, кто за новый порядок, а кто — за большевиков… Слова Марченко пришлись по душе коменданту. — Хорошо. Прежде всего выясни, кто из коммунистов остался в Зоричах. Нет ли там евреев или цыган. Вот тебе пачка сигарет Через час придешь в канцелярию, получишь надлежащие документы… Оставшись наедине с переводчиком, комендант сунул следственное дело Марченки в ящик стола и сказал, поворачивая ключ: — У этого типа есть все основания любить новый порядок. — Безусловно, господин комендант. — Впрочем, нам его любовь не нужна. Все равно он будет служить великой Германии, как собака хозяину! Вы думаете, собака служит хозяину, виляет перед ним хвостом, потому что она его любит? Вздор! Она служит ему, потому что хозяин ее кормит и может в любую минуту пристрелить. Вот и этот русский будет нам так же служить! Потому что я могу повесить его на первом же суку! Но все-таки его надо проверить. Никому нельзя доверять, особенно русским… — Господин комендант абсолютно прав, никому нельзя верить… — Вызовите следующего. Того, кто покупал краденые вещи. — Степана Щура? Слушаюсь! Щур вошел в комнату, широко и беззаботно улыбаясь. У Щура не было оснований бояться фашистов. Наоборот, бояться ему приходилось советскую власть. Он уже не раз сидел в тюрьме за воровские дела и разные жульничества. Щур уставился на немецкого коменданта, спокойно ожидая вопросов. Это спокойствие немец принял за наглость. И он произнес, глядя в упор на Щура: — Жуликов мы вешаем! И я не намерен делать исключение для такой наглой свиньи, как ты! Сегодня же, подобно маятнику, ты будешь раскачиваться на виселице! Услышав переводчика, Щур обомлел от страха, затрясся и завопил визгливо: — Пощадите, господин комендант! Я большевиков сам ненавижу. Я вам всех коммунистов назову, которые в нашем городе! Я всех знаю! Перед господом богом клянусь служить немцам до самой смерти! Уж вы поверьте мне, господин комендант! — Перестань вопить! Повторяю, тебя надо повесить. Но я подожду. Посмотрю, как ты будешь нам служить. Может быть, я и помилую тебя… если ты заслужишь. Садись за стол и пиши фамилии всех известных тебе коммунистов…В ЗОРИЧАХ

На возвращение Тимофея Петровича ребята больше не надеялись. Слушая по радио военные сводки, они приходили в отчаяние. Юрась вырвал из учебника географии карту и отмечал на ней крестиками города, занятые немцами. Получалось, что Зоричи уже несколько дней находятся в немецком тылу. Юрась не мог себе представить, что в деревне, всего в шести километрах от дома, хозяйничают фашисты. Его удивляло, что не было слышно ни выстрелов, ни взрывов. Значит, Зоричи немцы заняли без боя. На десятый день войны перестал работать приемник и кончились продукты. Оставаться дольше в лесу стало невозможно. — Давай собираться, — сказал Юрась. — Стемнеет, пойдем в Зоричи. — Ты же говоришь, там немцы! — Пойдем в темноте. Проберемся задами к тете Сане, у нее все узнаем. Может, в Зоричах и нет немцев. — Кто это — тетя Саня? — Школьная сторожиха. Зимой в пургу я у нее ночевать оставался… Вечером ребята вышли из дому. Как всегда, Юрась хотел положить ключ под ступеньку, но неожиданно вбежал обратно в дом. Он нашел школьную тетрадку, вырвал из нее страницу и поспешно написал: "Батя! Мы ушли в Тизотиритичи, к титетите Тисатине. Ю." Завернув ключ в записку, он спрятал его под крыльцо. — Пошли! — сказал Юрась шепотом, точно кто-то мог их подслушать. — Иди тихо, не разговаривай. Боюсь, чтобы в Зоричах собаки нас не облаяли… Всю дорогу они молчали. Моросил дождь, одежда ребят намокла, чавкала под ногами дорожная грязь. Деревня была словно вымершей — такая царила в ней тишина. Дома стояли слепые — в окнах не было света, казалось, там нет и людей. Они миновали узенькую кривую улочку и остановились возле небольшого дома. Юрась осторожно влез на завалинку и, стоя на коленях, приложил ухо к ставням. — Света нет… никого не слышно, — прошептал он. — Наверно, спит, — также шепотом сказал Владик. — Постучимся… Они поднялись на крыльцо. Юрась неуверенно стукнул в дверь. В доме было по-прежнему тихо. Юрась стукнул еще раз. Теперь ему почудился в сенях шорох. Забыв об осторожности, он ударил в дверь кулаком. Владик зажмурился и от страха втянул голову в плечи. Юрась отчетливо услышал скрип половицы в сенях и ощутил дыхание человека, стоящего по ту сторону двери. — Тетя Саня!.. — позвал он тихонько. — Кто тут? — послышался испуганный шепот. — Это мы, тетя Саня… Я… Юрась… — Господи! — дверь открылась так быстро, точно школьная сторожиха все время держала руку на крюке. — Господи! Откуда ты? Кто это с тобой? Входите скорее! Ребята вошли в сени. Тетя Саня поспешно захлопнула дверь, стало совсем темно. — Запретили нам немцы жечь огонь, — сказала она. — Придется тайком… Тетя Саня чиркнула спичку и сняла с полки медный подсвечник. В неярком, колеблющемся свете Владик увидел пожилую женщину с очень бледным лицом. Мерцающий свет свечи отражался в зрачках ее больших черных глаз, и от этого они казались еще больше. Мальчики вошли в кухню, и тетя Саня поспешно сунула свечу под стол. — Так с улицы не заметят, — объяснила она и вдруг, точно до нее только сейчас дошло, кто к ней пришел, всплеснула руками и тихо запричитала: — Да откуда же ты взялся, Юрась? Отец-то где? Как же это он не отправил тебя отсюда? Что кругом делается! Партийных расстреливают! Председателя сельсовета нашего арестовали. Батька-то твой где? Как же он тебя, дите беззащитное, оставил? — Значит, у вас немцы? — испуганно спросил Юрась. — Самих-то гадов нет! Вчера ушли. Заместо себя оставили старосту да полицая. Юрась не понял: — Староста, полицай? Это кто такие? — Полицай — вроде, значит, как полицейский при царе. А самый главный гад — староста. Сиволоб ему фамилия… Лютует! Все вынюхивает про партийных… А ты мне так и не сказал, где батька-то. — В тюрьме батя, — сказал Юрась, и голос его дрогнул. — В тюрьме? Значит, не удалось ему скрыться? Где же они поймали его, псы фашистские? — Его не фашисты в тюрьму посадили… — А кто же? Горло Юрася сжалось, губы его дрогнули, он не мог заставить себя ответить. Тогда Владик сказал: — Его по ошибке в тюрьму посадили… Еще до немцев. Мы теперь ничего не знаем… совсем не знаем, где дядя Тима… Забыв об осторожности, тетя Саня вдруг закричала: — Какая же змеюка подняла на него руку?! На такого человека! Он жизни своей, здоровья для советской власти не щадил! А его в тюрьму! Свои же! Ну, погоди! Погоди! Было непонятно, кому грозит тетя Саня. Черные глаза ее сверкали таким гневом, что Владик робко пробормотал: — Не надо так кричать… Могут услышать… — Молод меня учить! — вскинулась тетя Саня. — Я тебя и знать не знаю. Кто ты есть? — Это Владик, — сказал Юрась. — Его папа — полковник Красной Армии. — Выходит, и его отец партийный? — Конечно… — Да что же я буду с вами делать? Он же, ехидна, сразу вас схватит. Чтобы видели фашисты, что он им, как пес, служит! Иуда лысая! — Про кого вы, тетя Саня? — спросил Юрась. — Да все про него, про Сиволоба! Уж я-то его хорошо знаю! — Откуда же он взялся, тетя Саня? — Местный он. Его еще в тридцатом году судили. Он, косоротый бес, колхозный амбар с хлебом поджег. Там его и схватил муж мой покойный. Теперь он мне попомнит! — Его расстрелять надо было! — сказал Юрась. — И верно, промашку дали — в живых змею оставили. А теперь он вволю натешится. Как же мне уберечь-то вас? Он ведь, тарантул носатый, так по хатам и рыщет, так и вынюхивает… — А вы его не пускайте, вот и все! — сказал Юрась. — Как ты его не пустишь, коли он староста? Его к нам фашистский офицер на мотоцикле с пулеметом привез. Привез и речь нам сказал: "Вот вам, — говорит, — староста. Приказываю слушаться его. Если убьете этого доброго человека, ваша деревня будет сожжена, а все мужчины расстреляны!" Протявкал и уехал, а Сиволоб-то остался. Остался на горбу нашем. Теперь лютует! И полицай с ним. Партийных всё доискиваются. Да не только что самих коммунистов, а и жен и детей ихних. Объявление вывесили, — дескать, кто будет скрывать коммунистов и евреев, тому — расстрел. — У меня мама еврейка, — тихо сказал Владик. Тетя Саня охнула и всплеснула руками. Ее волнение Юрась понял по-своему. — Мы не знали, — виновато сказал он. — А то бы мы не пришли к вам… Вы не бойтесь, мы никому не скажем, что к вам заходили… Мы сейчас уйдем. Тетя Саня вскочила и, не заботясь о том, что ее могут услышать на улице, закричала: — Вот стукну по маковке, ты и поумнеешь! Забудешь меня учить! Берите по куску хлеба и лезьте на чердак. И чтоб до утра духу вашего не слыхала! А утром придумаю, что с вами делать, как вас сохранить… По шаткой скрипучей лесенке ребята взобрались на чердак. — Там в углу мешки лежат, подстелите, — напутствовала их тетя Саня. — О балку не стукнитесь! Они растянулись на мешках и оба тяжело вздохнули. "Что же делать дальше? Жить до конца войны на чердаке у тети Сани? А вдруг война протянется все лето? Не сидеть же безвылазно на чердаке два-три месяца!" Много тревожных мыслей одолевало мальчиков, но в конце концов они заснули так крепко, что не слыхали ни предутренней голосистой переклички петухов, ни возни тети Сани, которая брякала подойником, направляясь на рассвете доить Краснуху. Спросонья мальчики не сразу поняли, где они находятся. Но вот заскрипела чердачная лесенка — и в проеме показалась голова тети Сани. — Проснулись, сыночки? Слезайте потихоньку. Выпейте молочка парного с хлебушком… Мальчики спустились в кухню. Единственное оконце, выходящее во двор, было плотно завешено. — Покушайте молочка, небось давно не пили! — тетя Саня глядела на ребят, подперев голову широкой загорелой ладонью. Юрась придвинул к себе кружку, но, едва он поднес ее ко рту, стукнула калитка. — Сиволоб, наверно! — сказал испуганно Владик. Тетя Саня слегка приподняла занавеску и тут же отдернула ее целиком. — Вот он! — вскрикнула она, бросившись в сени. — Господи! А вы говорили!.. Юрась и Владик подбежали к окну и увидели торопливо шагавшего по двору… Тимофея Петровича. — Батя! — закричал Юрась и выскочил вслед за тетей Саней. Тетя Саня уже открыла дверь, и Юрась повис на шее отца. — Татусь! Татусь! — повторял он, целуя колючие впалые щеки отца. — А я думал… я думал!.. — Слезы застилали ему глаза. — Ты пришел… я знал, что ты придешь… Исхудавший, постаревший Тимофей Петрович, крепко прижимая к себе Юрася, гладил дрожащей рукой взлохмаченные волосы сына. — Иди, иди, Петрович, в комнату, — сказала тетя Саня. — Неосторожно ты… среди бела дня по деревне… Они вошли в кухню, и тут тетя Саня вдруг заплакала. — До чего же тебя довели… На себя не похож. Тут Юраська глупости разные говорил: будто тебя наши в тюрьму посадили. Как же это ты у немцев оказался? И ходишь среди бела дня, ровно несмышленыш. Ребята и те догадались ночью прийти, а ты… Не знаешь разве, что теперь с партийными делают? Бледное лицо Тимофея Петровича совсем побелело. — В тюрьме я действительно был, — проговорил он с трудом. — Об этом — потом. Не думал я, сынок, что так с тобой встречусь… И Владика не думал здесь увидеть… Как это получилось, что Спивак не эвакуировал вас? Он же мне слово дал… Перебивая друг друга, Юрась и Владик рассказывалиТимофею Петровичу о своих приключениях: как они добирались домой, как узнали о войне, как ходили в Гладов. — А потом, когда нас остановили у тюрьмы, — рассказывал Юрась, — я тебя увидел в окне… за решеткой… — Значит, ты меня тогда видел? — Видел… Кто тебя посадил в тюрьму? За что? — Об этом потом, сынок. Но почему же Спивак не эвакуировал вас? Как он мог забыть свое обещанье?! — Мы от него сбежали! — ребята поведали, что случилось с ними после возвращения из Гладова. Тимофей Петрович слушал, низко опустив голову. Когда он поднял глаза, Юрась увидел, что отец с трудом сдерживает гнев. — Как же ты посмел, — заговорил Тимофей Петрович, — как же ты посмел ослушаться Якова Максимыча? Ты знаешь, что значит ослушаться приказа во время войны? Отвечай! Молчишь? Нечего сказать? — Есть, есть что сказать! Есть… — слезы застилали глаза Юрася. Он никак не мог справиться с волнением. — Мне есть что сказать! Я не мог… не мог оставить тебя… — Грех тебе, Петрович, — вмешалась тетя Саня. — За что попрекаешь? За любовь сыновью?.. — Ну, хорошо, хорошо, — Тимофей Петрович старался говорить спокойно. — Потом разберемся. А тут еще Владик… С ним-то как быть? Ведь он… Стоит на него посмотреть… Немцы сразу догадаются, что он… Тетя Саня, которая все время не отрывала глаз от узкого просвета в оконной занавеске, прервала испуганным шепотом Тимофея Петровича: — Сиволоб! Староста! И полицай с ним! Не иначе, проследили тебя, Петрович! Теперь и мне конец!.. — Владик — на чердак! Живо! Замри там! — приказал Тимофей Петрович. — А ты, Юрась, пойди в горницу, посиди… — А тебя куда? — тетя Саня проворно откинула крышку подпола. — Не надо, Александра Ниловна, — сказал Тимофей Петрович. — Меня не тронут. Да, может, они и не к вам… — Как не тронут? Партийцев всех забирают! Так и есть, сюда повернули! — Ну и ладно. — Он придвинул к себе не допитую Юрасем кружку молока. Тимофей Петрович казался спокойным, но тетя Саня заметила, как дрожит в его длинных сильных пальцах горбушка хлеба. Распахнув дверь, староста без стука вошел в дом и остановился на пороге. За спиной его маячила голова полицая. — Здравствуйте, люди добрые! — приветствовала их Александра Ниловна. — Может, молочка желаете парного? — Здравствуйте и вам! — не глядя на нее, буркнул Сиволоб. — С молочком обожди! — он шагнул к Тимофею Петровичу, который продолжал сидеть, прихлебывая молоко. — Кто таков? Документы! — Без документов знаю, что краснопузый! — злобно сказал полицай. — Марченко это. Лесник! Известный коммунист! — Полицай снял с плеча охотничий карабин. Тимофей Петрович вспомнил: этого парня из соседней деревни он задержал зимой за кражу леса, и вора осудили на два года тюрьмы. — Собирайся! — приказал староста. — Пойдешь снами. И ты, старуха, собирайся. Мы тебе категорично объясним, как скрывать коммунистов! Тимофей Петрович встал и сунул руку в карман пиджака. — Руки вверх! — заорал полицай, наставляя карабин. Тимофей Петрович поднял руки и сказал покорно: — Зря, Панове, испугались. Хотел документы свои показать. Чтобы ясно все было, значит… — Каки таки документы? Где твои документы? — В пиджаке… — Скидывай пиджак и отходи в угол! — приказал староста. Стоя под прицелом полицая в углу, Тимофей Петрович наблюдал, как Сиволоб шарит по карманам его пиджака. — В левом, пан староста, — сказал он, — документы в левом кармане. — Молчать! — угрожающе крикнул полицай и сдвинул на затылок засаленную фуражку. Сиволоб нацепил на тонкий хрящеватый нос очки и положил бумаги на стол. Читал он долго, старательно, и бледные кривые губы его при этом все время шевелились. Наконец он прочел последнюю строчку, обнюхал печати, подписи и уставился на Тимофея Петровича так, точно перед ним был не человек, а призрак.