Нас ломала война… Из переписки с друзьями [Тамара Николаевна Лисициан] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Тамара Лисициан Нас ломала война… Из переписки с друзьями

© Лисициан Т.Н. текст, 2022 © Издательство «БОС» (дизайн, редактирование, печать), 2022Памяти моего сына Сандро посвящается

Тамара Лисициан с сыном Александром (Сандро) Лонго дома, 1975 г.

Тамара Лисициан с сыном Александром (Сандро) Лонго дома, 1975 г.

Кинорежиссер – особая профессия

Кинорежиссер – особая профессия в мире кино, которая кроме таланта и творческих сил требует огромной выдержки, умения не только организовать работу всего коллектива съемочной группы, но и добиться поставленных целей. Именно такими качествами обладала Тамара Николаевна Лисициан, чья жизнь сама может стать основой захватывающего фильма. Тамара Николаевна родилась в 1923 году в Тбилиси, в 1939–1940 гг. училась на актерском факультете Тбилисского театрального института, в 1941 году поступила в Московское городское театральное училище. Как только началась война, она решила уйти на фронт. Но так как Тамара была чемпионкой Грузии 1939 года по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, умела управлять мотоциклом и прекрасно знала немецкий язык, ее направили сначала в разведотдел 5-й армии, затем в разведывательно-диверсионную часть особого назначения при Западном фронте. Выполняя одно из боевых заданий в тылу врага в Белоруссии, Тамара Лисициан оказалась в плену и попала в концлагерь. Но она никогда не сдавалась, и, сумев организовать побег, 19-летняя девушка вместе с несколькими товарищами оказалась у партизан и участвовала во многих опасных операциях. После ранения Тамара Николаевна вернулась в Москву в театральное училище, которое закончила в 1946 году. Но ей был предопределен путь в кино. Выйдя замуж за сына одного из руководителей Итальянской коммунистической партии Луиджи Лонго, с которым познакомилась еще в Грузии, Тамара Лисициан уехала в Италию и работала там в представительстве «Совэкспортфильма», где начала заниматься монтажом и дублированием фильмов. В 1952 году она вернулась с семьей в СССР, закончила в 1959 году режиссерский факультет ВГИКа и пришла работать на киностудию «Мосфильм». Тамара Николаевна сняла несколько полнометражных художественных фильмов («Чиполлино», «На Гранатовых островах», «Тайна виллы “Грета”» и др.), делала научно-популярные, короткометражные и документальные ленты. Ее картины талантливы и самобытны, ей с равным успехом удавались разные жанры и темы. Кроме этого, Тамара Николаевна писала сценарии, занималась дубляжом иностранных кинокартин и восстановлением многих старых кинофильмов. Тамара Лисициан была бескомпромиссным и честным человеком, и это доказано всей ее жизнью и творчеством. Карен Георгиевич Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России, кинорежиссерЕе не сломали ни жизнь, ни война

Я познакомилась с Тамарой Николаевной Лисициан, когда мне только исполнилось 17 лет. Я заканчивала школу и, как многие другие девочки, мечтала стать актрисой. Меня к ней привела моя учительница, которая в свое время была первой учительницей сына Тамары Николаевны – Сандро. Спустя 10 лет мы случайно пересеклись с Тамарой Николаевной в коридоре «Мосфильма». Она узнала меня, обрадовалась и пригласила к себе в группу (в то время она приступила к съемкам фильма «Тайна виллы “Грета”»). Мы проговорили два часа и с тех пор стали общаться постоянно. Тамара Николаевна пригласила меня сняться в небольшой роли в этой картине. «Тайна виллы “Грета”» стала ее вторым политическим фильмом, который был посвящен расследованию деятельности масонской ложи «Пи-2». Я часто бывала у нее в гостях, мы беседовали подолгу и обсуждали самые разные темы: и моду, и работу, и политику, и даже кулинарию. Когда я вновь после длительного перерыва пришла к ней, то увидела на стене в большой комнате ее портрет военных времен, которого раньше не было. Тамара Николаевна рассказала мне невероятную историю этого портрета, написанного в январе 1944 года в морозной Москве художником Михаилом Ещенко. Он тогда решил написать галерею портретов молодых военных, чтобы оставить их лица потомкам. Его привлекла необычная девушка, с очень усталым и грустным лицом, одетая и по-военному, и нет. Ещенко уговорил ее попозировать, чтобы набросать портрет, и потом Тамара Николаевна увидела свой портрет на выставке в Центральном Доме работников искусств спустя 34 года, в 1978 году. С тех пор портрет юной партизанки был в ее квартире, а сегодня, после ее кончины, он висит в музее Победы на Поклонной горе. Еще Тамара Николаевна много рассказывала мне об Италии, о своей жизни в семье первого мужа Джузеппо Лонга, о своем знакомстве со знаменитыми итальянскими режиссерами: Федерико Феллини и Паоло Пазолинни, с замечательным итальянским писателем-сказочником Джанни Родари. Кстати, именно это знакомство дало ей возможность снять два своих лучших детских фильма: «Чиполлино» и «Волшебный голос Джельсомино». Джанни Родари дал лично ей разрешение на экранизацию своих сказок, и она сумела добиться их постановок. Ведь после дипломной работы «Сомбреро» по пьесе Сергея Михалкова она 10 лет на «Мосфильме» работала только на восстановлении старых фильмов и синхронных переводах итальянских картин, а два сценария: «Сказку о потерянном времени» и «Три толстяка», которые она разработала, отдали другим режиссерам. Тамара Николаевна рассказала мне, что Сергей Бондарчук, с которым у нее были добрые приятельские отношения, после просмотра «Чиполлино», смеясь, сказал, что сцена штурма замка принца Лимона – лучшая кинопародия на все батальные сцены мирового кинематографа. Тамара Николаевна была настоящим профессионалом, работала быстро и всегда знала, что и как будет снимать, очень хорошо относилась к актерам и коллегам, уважала чужое мнение, но никогда не поступалась своим. В ее картинах снимались самые лучшие советские актеры: Кирилл Лавров, Рина Зелёная, Владимир Басов, Людмила Чурсина, Юрий Соломин, Александр Збруев, Ирина Скобцева, Леонид Броневой и многие другие. Я рада, что в последнем своем игровом фильме «Загадочный наследник» Тамара Николаевна дала мне хорошую роль, и мне удалось сняться вместе с Иннокентием Смоктуновским. Когда она собралась пригласить его на одну из главных ролей, ее все стали отговаривать, говоря, что он не станет сниматься у малоизвестного режиссера и с ним вообще очень сложно. Но Тамара Николаевна не привыкла отступать, добилась с ним встречи и… вернулась в шоке. Он не просто согласился на съемки, но еще оказалось, что во время войны он, так же как она, после боя попал в плен, прошел пытки, был брошен в концлагерь, потом переведен в другой (тот же самый, где сидела и Тамара Николаевна, но раньше на год), потом бежал и попал, как и она, к партизанам. Последний фильм, на котором мы работали вместе с Тамарой Николаевной, – это документально-публицистическая картина «Встреча с духоборцами Канады». Наша небольшая съемочная группа, где я была помощником режиссера, поехала в Канаду, чтобы снять натуру к будущему игровому фильму по сценарию писателя Сергея Алексеева об истории духоборцев, которые первыми в мире совершили в 1895 году пацифистский акт сожжения оружия. Тамару Николаевну очень заинтересовала эта история. Мы проехали всю Канаду, снимали в тех местах, где жили и живут до сих пор русские духоборцы, но, когда вернулись, через несколько месяцев распался Советский Союз, все планы разрушились, но Тамара Николаевна, чтобы спасти тот интереснейший материал, который был снят в Канаде, смонтировала свой последний документальный фильм. Тамара Николаевна рассказывала мне очень много о себе и своей жизни, но никогда не касалась темы Великой Отечественной войны, потому что заставила себя забыть все ужасы, которые она перенесла в то время. Так было до конца 1990-х. Вернувшись в очередной раз из Италии, куда она ездила ежегодно к своей подруге графине Илиане де Сабато, Тамара Николаевна сообщила мне, что собирается написать свои военные воспоминания. Конечно, ей хотелось бы снять фильм, но, понимая, что в то время это уже было невозможно, она решила написать книгу. Она заставила себя вспомнить всё! По ее словам, беседуя с молодыми итальянцами и затронув тему Второй мировой войны, она была шокирована тем, что они были абсолютно уверены в том, что ту войну выиграли американцы и англичане, а СССР вроде тоже что-то там сделал. К ее ужасу, и в России одураченная и развращенная лихими 1990-ми молодежь всё меньше и меньше знала и хотела знать о войне. Вначале Тамара Николаевна написала книгу «Нас ломала война» на итальянском языке и с помощью друзей издала ее в Италии, а потом перевела эту книгу на русский язык и с помощью тех же друзей издала ее в России за свой счет. Всего 1000 экземпляров, они разошлись очень быстро, и те, кому удалось прочесть эти военные воспоминания, никогда не забудут, кто победил! Знакомство с Тамарой Николаевной Лисициан для меня стало подарком судьбы. Наша дружба длилась 25 лет до ее ухода из жизни. Особенно мы сблизились после смерти ее сына Сандро, которая стала для нее сильнейшим ударом, но и на этот раз она заставила себя жить дальше. Мы созванивались ежедневно, помогали друг другу, советовались во всём. Тамара Николаевна прожила очень трудную, но яркую жизнь. Военная молодость и ужасы, которые ей пришлось пережить, закалили ее характер. Тамара Николаевна всегда была сдержанна, бескомпромиссна и готова к бою за правду. Она была очень талантливым человеком, и всё, что хотела сказать людям, говорила своим творчеством. На ее очаровательных и одновременно глубоких детских фильмах выросло не одно поколение в нашей стране, а три политических картины: «На гранатовых островах», «Тайна виллы “Грета”» и «Загадочный наследник», снятых Тамарой Николаевной в конце 80-х годов прошлого века, настолько актуальны, что можно подумать – их сделали сегодня. Я очень рада, что к 100-летию Тамары Лисициан мы имеем возможность переиздать ее книгу «Нас ломала война». Сегодня эта книга – свидетельство прошлого – еще более актуальна, чем двадцать лет тому назад, когда была написана, как предупреждение для будущих поколений – нельзя забывать историю! Лидия Андреева-Куинджи, творческий руководитель проекта «Герои былых времен»От автора

Бывают воспоминания, которые не только всю жизнь причиняют боль, но и постепенно меняют мироощущение, мировоззрение и даже характер человека. Для меня такими воспоминаниями, такой болью стала память о пережитом на войне. В день Победы 9 мая 1945 года, под торжественные марши и радостные голоса, раздававшиеся по радио и с улицы, я весь день горько плакала. Пока шла война, все силы, все мысли были сосредоточены на Победе. И вот она добыта нечеловеческими усилиями! Счастье – да! Спало многолетнее напряжение, и сразу же встали перед глазами потери, о которых старались не думать в разгар сражений. Я плакала по моей полуразрушенной Родине, по погибшим, по искалеченным людям, по моей обгоревшей, омытой своей и чужой кровью юности. Пережитое на войне в дальнейшем изменило мое отношение к жизни, к людям, мой характер! Не всегда в лучшую сторону. Я это понимала и старалась забыть свое военное прошлое. Десятки лет вела борьбу с собственной памятью. Постепенно мне стало казаться, что я справилась и смогла забыть многое из пережитого тогда. Стала спокойнее, сильнее, уравновешеннее. И только изредка вспыхивала загнанная в глубину сознания боль, возникали болезненные ассоциации, неожиданные комплексы, уходящие корнями в военное время. Настали восьмидесятые годы. Я продолжала работать на киностудии «Мосфильм», снимала фильмы, много ездила по стране и за рубежом. Однажды получила одно из писем от своей давней подруги, итальянской киносценаристки Элианы де Сабата, которая снова приглашала провести у нее в Италии мой отпуск. И я стала ездить к ней почти каждый год в ее родовое поместье Таварно около города Бергамо. За эти годы мне довелось увидеть много интересного и нового в Италии. Это совсем иной, особый мир, иные люди. Как в каждой стране, много понятных и не очень обычаев и представлений о мире, о жизни, об истории. Одно меня печалило: люди в большинстве своем почти не читают книг и очень подвержены влиянию современных средств массовой информации. Телевидение, газеты, радио подчинили себе почти все население. Но что меня просто потрясло, так это удивительное незнание не таких уж далеких событий Второй мировой войны. С кем бы я ни говорила, все – особенно люди среднего и молодого поколения – уверены, что Вторую мировую войну выиграли американцы. Элиана де Сабата и Тамара Лисициан. Италия, Капарбио, 1997 г.

Элиана де Сабата и Тамара Лисициан. Италия, Капарбио, 1997 г.

– А русские? – спрашивала я с болью в сердце. – Русские?.. Да… Они тоже что-то там сделали. Но что именно, мне так никто и не смог объяснить. Я вспоминала, как наш известный кинорежиссер, ветеран войны Григорий Чухрай, снял документальный фильм-интервью, поразивший всех нас. Он проехал по Европе, обращаясь к многочисленным собеседникам с одним вопросом: – Что вы знаете о Второй мировой войне? Ответы были неутешительными. Никто не смог ответить ему ничего вразумительного. Для нас, ветеранов, это был шок. Теперь с этим удивительным незнанием столкнулась и я. Прошло всего пятьдесят лет после войны. Мы, участники сражений, еще живы, а два новых поколения уже не помнят, не знают, кто разгромил фашизм, кто принял на себя самые страшные удары гитлеровской военной машины. Какие потери понесли мы за четыре года отчаянных битв с напавшими на нас фашистами на нашей территории, потом на территории Восточной Европы и, наконец, самой Германии. Мне не только повторяли миф о единственных победителях фашизма – американцах, но и утверждали, что гитлеровцы уничтожали в лагерях смерти только евреев. Шесть миллионов евреев! Это знали все. Но никто понятия не имел о 18 миллионах погибших от рук фашистов мирных граждан Советского Союза, не считая 9 миллионов наших солдат и около 3 миллионов военнопленных![1]Я была потрясена и оскорблена таким открытием. Поделилась своими переживаниями с Элианой. – А я тебя давно просила, – сказала она, – написать книгу своих воспоминаний. Расскажи нашим людям, как это было. Хотя бы на примере твоей личной судьбы. Если вы, участники тех событий, будете молчать, то всегда найдутся люди, которые в своих интересах воспользуются этим. Еще раз прошу тебя: напиши. У меня ты свободна, отдыхаешь. Сядь и напиши. Действительно, она просила меня об этом еще в 1962 году, в Москве, вскоре после того, как мы познакомились, но я отказывалась, убеждая ее и себя в том, что мне не по силам снова вспоминать пережитые потрясения и боль. Но время шло, и я стала понимать, что Элиана права. Ее настойчивость и горечь от услышанного мной в Италии заставили меня собраться с силами и постепенно, не жалея себя, что называется, кровью, написать для моих итальянских друзей эту повесть. Недавно я перевела ее на русский язык, чтобы и наши послевоенные читатели узнали о том, как нас ломала война, как мы преодолевали ее. Как наши люди поддерживали друг друга в тех ужасных обстоятельствах и потом на всю жизнь сохранили дружбу, любовь и уважение друг к другу, скрепленные общими страданиями, борьбой и Победой. Тамара Лисицан 20 апреля 2001 г., Москва

Вместо предисловия

Письмо к итальянскому читателю киносценаристки Элианы де Сабата Эта история имеет два начала – в 1941 и в 1961 годах. 1941 год: октябрь, ноябрь, декабрь – для Москвы это было страшное время. Московское радио сообщало, что немцы все ближе и ближе подходят к столице, приблизились к окраинам города. Все, кто только мог, кинулись защищать Москву. Горожане рыли окопы, помогали солдатам. Молодежь уходила на фронт добровольцами. Немцам так и не удалось взять Москву. Оставалось всего 11 километров, но они не смогли их преодолеть. Мало кто из тех добровольцев, юношей и девушек, прервавших учебу и ушедших на фронт, вернулись с войны живыми. Рассказы о некоторых пережитых ими событиях, понесенных жертвах собраны в предлагаемой тут переписке с друзьями, принадлежащей Тамаре. 1961 год: я была в это время в Москве, принимала участие в съемках фильма о трагическом отступлении наших солдат из России. О трагедии этих Альпийских частей, гибнувших на морозе, преследуемых советскими частями, я знала, еще будучи девочкой. Моя мать отправляла посылки нашим «Альпийцам» из района Джулии. Среди них было много наших крестьян. Помню теплые вещи, лекарства и карандаши, которые им посылали. Мама объясняла мне, что чернила там замерзали, и писать домой они могли только карандашами. Теперь их фотографии бледнеют на небольшом памятнике павшим в Гаварно, в нашей деревушке, откуда они ушли на войну. В 1962 году известный кинорежиссер, великолепный мастер экрана Пепе Де Сантис воспроизводил ту страшную зиму на местах бывших сражений в Советском Союзе. На съемках итало-советского фильма «Новое на Востоке».

Слева направо: режиссер Тамара Лисициан, сценарист Элиана де Сабата, композитор Арам Хачатурян. Киностудия «Мосфильм», 1962 г.

На съемках итало-советского фильма «Новое на Востоке».

Слева направо: режиссер Тамара Лисициан, сценарист Элиана де Сабата, композитор Арам Хачатурян. Киностудия «Мосфильм», 1962 г.

В это же время я близко познакомилась с Тамарой Лисициан. Она была режиссером киностудии «Мосфильм». До этого мы с ней уже закончили работу над полнометражным фильмом о России «Новое на Востоке» и подружились. Она говорила на правильном и точном итальянском языке. После войны Тамара вышла замуж и несколько лет прожила в Риме. Она была красива, обаятельна и всегда спокойна. Кто бы мог подумать, что эта молодая женщина пережила ужасные обстоятельства, подвергалась пыткам и избиениям? Кто бы мог подумать, что она была в концлагере у немцев, у нацистов? И сумела убежать! Единственная девушка в группе трех мужчин-беглецов.

Джульета Мазина, Тамара Лисициан, Федерико Фелинни.

Москва, кинофестиваль, 1963 г.

Джульета Мазина, Тамара Лисициан, Федерико Фелинни.

Москва, кинофестиваль, 1963 г.

В один прекрасный день, совершенно случайно, я узнала, что Тамара не может встретиться со мной потому, что в этот день назначена встреча ветеранов ее воинской части. Каждый год они встречаются в Москве. В подробности она не хотела вдаваться. Но я, крайне заинтересованная, упрямо настаивала. Советский Союз, этот мир так мало нам известный с его проблемами, мировоззрением, особой системой… он восхищал меня. Там шла своя жизнь, это была сама История, и мы понимали, что присутствуем при событиях необъятных, огромной значимости… Тамара не хотела подробно рассказывать мне о той встрече. Похоже, она стеснялась, не хотела, чтобы ее считали героиней, какой-то особенной. Но все же ей пришлось кое-что мне рассказать. Их осталось в живых мало. Из 5000 добровольцев, которые входили в воинскую часть 9903, уцелело только около тысячи человек… Призналась, что ей было всего 18 лет, когда она добровольцем вошла в состав 5-й Армии, защищавшей Москву зимой 1941 года, а затем перешла в авиадесантную воинскую часть 9903 и была заброшена с товарищами в тыл к немцам в качестве диверсанта-разведчика для подрыва мостов и вражеских эшелонов. Глядя на Тамару, такую спокойную, ласковую, одетую со вкусом, невозможно было все это представить. Тем не менее выяснилось, что она, еще школьницей, была чемпионкой Грузии по стрельбе из винтовки ТОЗ-8, занималась борьбой самбо (так русские называли японскую борьбу джиу-джицу) и пользовалась этим знанием на войне, умела собрать из подручных средств взрывное устройство не хуже, чем испечь пирог.

Тамара Лисициан – чемпионка Грузии по стрельбе, 1939 г.

Тамара Лисициан – чемпионка Грузии по стрельбе, 1939 г.

Лициан Тамара Николаевна, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, кинорежиссер-постановщик, 1979 г.

Лициан Тамара Николаевна, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, кинорежиссер-постановщик, 1979 г.

Я была очарована. Восхищена. Мне хотелось знать больше. Я решила уговорить ее рассказать мне все, что ей удастся вспомнить. Однако для этого понадобилось тридцать лет. Тридцать лет дружбы. Только тогда Тамара согласилась кое-что рассказать, а также собрать и привести в порядок письма, которыми обменивались с ней все эти годы ее товарищи-ветераны. Все, что собрано в данной рукописи документально, ничего не придумано. Тут много писем и воспоминаний. Полагаю, что я была права, убеждая Тамару взяться за эту работу. Надо знать о ярких жизнях, о героических судьбах этих молодых людей. На страницах рукописи мы видим людей простых, мужественных, сильных, которые все вместе смогли выстоять, выжить, победить и в то же время остаться людьми – надежными, щедрыми, мечтателями, какими были прежде. Эти люди говорят друг с другом искренне и просто. Они не впадают в отчаяние и довольствуются малым. Так сложилась мозаика, составленная из дружеских бесед людей, опаленных одной трагической судьбой, связанных глубоким уважением друг к другу и общими воспоминаниями. Возникает неожиданный для нас образ советского человека, который нам рисовали совсем иначе. И это тот редкий случай, когда мы узнаем об этих удивительных людях без каких-либо посредников и почти без их ведома. Элиана де Сабата

Глава 1 Начало войны

«– Сколько тебе лет? – Восемнадцать, умею стрелять, ездить верхом, и еще на мотоцикле, немного знаю немецкий… – В разведку пойдешь?»Дорогая Тамара! Давно собираюсь тебе написать, но все не успеваю, а время летит. Много думаю о тебе и о наших встречах в Москве, о твоей жизни, о которой ты так неохотно рассказывала мне. И какой же это был рассказ, периодически смущенно прерываемый словами: «Да тут у всех такие судьбы, мы ведь отстаивали наше Отечество…» Помнишь? Я хорошо понимаю, как тебе больно вспоминать те страшные годы. Но я твердо верю в то, что ты должна собраться с силами, все вспомнить и обо всем рассказать. Я не раз говорила тебе об этом и не могу не повторить: «Кто там не был, кто не знает ничего о том, что было, – должен об этом узнать». Самоотречение и героизм свойственны всем матерям. Но героизм во имя идеи и великодушие, проявленное по отношению к тем, кого ты даже не знаешь, сила духа, не имеющая ничего общего с фанатизмом, сознание, что ты должен защищать свободу, ни с чем не сравнимы и дороже самой жизни. И такая отвага была свойственна и мужчинам. Я считаю, что это одно из самых важных обстоятельств во всем пережитом тобой. Судьба не пожелала твоей смерти, значит, ты должна обо всем рассказать. Рассказать о тех, кто остался там, но чья смерть не была напрасной, и кто продолжает жить в нашей благодарной памяти. Я прошу тебя, найди в себе силы, ты же уже проявила столько мужества! И не можешь сказать, что в тебе его больше не осталось. Я не поверю. Множество вопросов хотелось бы тебе задать. Уверена, мы встретимся и обо всем поговорим. А пока верю, что ты не откажешь своей сестричке – как ты всегда меня называла. Жду твоего письма и крепко-крепко тебя обнимаю, твоя Элиана. Гаварно, март 1995 г.

Дорогая Элиана! Я много думала над твоим предложением, возможно, ты и права. С годами судьбы и события забываются. Вижу, что молодые и не очень почти ничего не знают о Второй мировой войне. Особенно у тебя в Италии и вообще в Европе. А часто и не хотят знать. С грустью наблюдаю, как и у нас многие совсем не интересуются страшным временем, пережитым их отцами, матерями, дедами и бабушками. Они не хотят, чтобы их беспокоили трагическими рассказами о событиях тех лет. Большинство, кажется, думает сейчас лишь о том, как бы разбогатеть и повеселиться. Живут сегодняшним днем и знать не хотят о тех, кто страдал, часто погибая в муках, кто дал им возможность жить благополучно, легко и не думать о смерти, как будто ее не существует. В глубине души эта беспечность и безразличие меня всегда обижают, но я скрываю обиду от чужих глаз, чтобы не выглядеть старой ворчуньей, тоскующей о прошлом. Но должна признаться, ты меня начинаешь убеждать. Возможно, я не во всем права, и не далеки те времена, когда появятся поколения, которым будет интересно узнать о наших утратах и победах. Хочется надеяться, что наш опыт в будущем окажется для кого-то полезным. Но прежде, чем обратиться к дневникам и письмам моих боевых товарищей, думаю, нужно хотя бы коротко напомнить, что это было за время. Несколько страниц я хочу посвятить битве за Москву, добавив кое-что из воспоминаний немцев, напавших на нас. Эти страницы помогут представить трагическую ситуацию в России 1941 года. Из наших писем и рассказов станет яснее, почему мы, молодежь, пошли на войну добровольцами. Бросились на фронт, невзирая на возможную гибель, даже не думая о ней. Ведь на краю гибели была наша Родина! Полагаю, также станет понятнее, как возникло партизанское движение, и какую роль оно сыграло в Отечественной войне. Эти страницы не претендуют на исторический обзор. Мы лишь делимся своими воспоминаниями о той нечеловеческой обстановке, в которой оказались. Но все же мне думается, что и в них, как в осколке зеркала, ты увидишь то время. Надеюсь, что Бог даст мне силы воскресить в памяти кровавое прошлое, и с волнением надеюсь, что это поможет сегодняшнему поколению понять нашу неизбывную боль. Я попробую сделать это, прежде всего, ради тебя и нашей дружбы, моя итальянская названная сестричка. Ты права, я теперь уже не могу отказать твоим настойчивым просьбам. Хотя все эти годы старалась даже мысленно не возвращаться в тот ад. Обнимаю тебя крепко. Твоя Тамара.

* * *

Итак: 11 октября 1941 года. Немцы уже под Москвой. Их войска с авиацией и танками вступили на территорию Московской области. По плану «Тайфун» 22 июня 1941 года они двинули на Москву сразу 75 дивизий! Это значит, что на москвичей, кроме тысяч танков и самолетов, устремился 1 миллион 850 тысяч немецких солдат. Эти цифры мы узнали позже, а в разгар сражения все эти танки, самолеты, артиллерийские батареи, нескончаемые потоки солдат вырастали, как из-под земли. Как в страшном сне, казалось, им не будет конца. Шли они ночью и днем, уничтожая все на своем пути, как саранча. Совсем небольшой эпизод, описанный немцами в военном дневнике от 10 октября 1941 года, даст тебе ясное представление о том, с какой яростью и напором двигались они по нашей земле. «…Все вперед и вперед. Навстречу движется колонна противника. Мы полностью уничтожаем ее. И вот уже виден деревянный мост, у которого копошатся русские подрывники. На мосту поток беженцев. В любой момент может раздаться взрыв. Но фельдфебель Н. знает, как поступить. Не останавливаясь, он врезается в толпу: гусеницы давят людей, коров, лошадей. И так мы продвигаемся все дальше и дальше. …Во время этой атаки было уничтожено 4 противотанковых орудия, 5 полевых, огромное количество огнеметов, пулеметов, грузовых автомобилей, тягачей и повозок»[2]. Так кто же пользовался этой военной техникой? Кто так упорно сопротивлялся немцам? Обрати внимание, Элиана, тут, как и в других немецких дневниках, они лишь хвастливо перечисляют победоносные гитлеровские атаки, не удостаивая вниманием гибель гражданского населения и защитников своей Родины. Они не видят людей, они просто давят все живое! 18 октября 1941 года был захвачен город Можайск, в 100 км от Москвы. Перед этим, 7–14 октября 1941 года, четыре наши армии оказались в глухом немецком окружении в районе Вязьмы и Брянска без всякой возможности остановить вражеское наступление. Немцы уже посчитали путь к Москве свободным. Но оставшиеся разрозненные соединения Красной армии, упорно защищались, преграждая путь к столице. Немцы несли серьезные потери – в этих сражениях было уничтожено 135 тысяч немецких солдат, офицеров и большое количество военной техники, «…генералы Гадлер, Клюге и Рунштед предложили Ставке Гитлера перенести атаку на Москву, «ввиду наступающей зимы», на весну 1942 года. С ними не согласились…»[3]Началась отчаянная битва за Москву, в которой участвовало более миллиона немцев. В защите столицы приняли участие и партизаны. В первые же дни оккупации Московской области, по постановлению ЦК Компартии от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу Германских войск», за спиной у немцев оказалось более 40 партизанских отрядов – 17 тысяч наспех вооруженных людей, и далеко не все из них прошли военную подготовку, поскольку никто не ожидал увидеть фашистов на подступах к Москве. Все верили лозунгу, звучавшему в газетах, с трибун и по радио: «Бить врага на его территории»: «Мы войны не хотим, но себя защитим, Оборону крепим мы недаром, И на вражьей земле мы врага разгромим. Малой кровью, могучим ударом!» А тут немецкие танки немцев под Москвой, бомбы падают на столицу! Партизанам пришлось на ходу учиться сражаться с регулярными опытными немецкими армиями. Вспомни, ведь годом раньше, в 1940 году, немцы захватили Францию всего за 44 дня силами всего четырех дивизий. В Париж их войска вошли за 2 дня – 14 июня 1940 года. Бельгия защищалась 19 дней. Дания – 1 день. Норвегия – 2 месяца. На Италию за всю военную кампанию немцы бросили от 6 до 20 дивизий, и то только к концу войны. И нигде при этом не было таких кровопролитных боев, как в России. За все четыре года[4]. Русским пришлось отбиваться от всей Европы, захваченной и мобилизованной фашистами против нас. Европы со всей ее промышленностью, вооружением, солдатами. Тамара Лисициан, разведчик разведотдела 5-й армии.

Подмосковье, январь 1942 г.

Тамара Лисициан, разведчик разведотдела 5-й армии.

Подмосковье, январь 1942 г.

Я расскажу тебе больше о партизанах, а не о регулярных войсках потому, что вскоре сама присоединилась к ним. О партизанах писали и немцы – в частности, разгромленный под Москвой генерал-полковник Г. Гудериан: «Мы знали, что в 1941 г. предстояло вести боевые действия в стране с выносливым и любящим свою Родину населением… Во Второй мировой эта «малая война» за линией фронта приняла особые масштабы. Именно она в конечном итоге повлияла на исход многих сражений… Действия партизан к концу войны активизировались и охватили все районы боевых действий. Это заставило бросить на борьбу с ними целые соединения, которые были так необходимы на фронте. Физически крепкие и нетребовательные русские особенно подходили для ведения партизанской войны, чего нельзя сказать о немцах». В этих строчках генерал впервые признает превосходство русских, очевидно, имея в виду не только партизан. Бои за Москву, где был разгромлен «отец» германской танковой армии, генерал Г. Гудериан, стоили фашистам огромных потерь не только от действий партизан. Подоспевшие из других районов страны войска Красной армии разнесли немцев в пух и прах. С октября 1941 г. по 2 февраля 1942 г. были разгромлены 38 гитлеровских дивизий, из них 11 танковых, остальные с огромными потерями были вынуждены отступить. Над Москвой были сбиты 1300 самолетов. Немцы потеряли до 500 тысяч солдат и офицеров только убитыми, еще сотни тысяч были ранены. Остальные войска были отброшены на 150–250 км от Москвы. Тебе, конечно, трудно представить число сражавшихся, раненых и погибших в этом гигантском сражении. Но если ты мысленно прибавишь к 500 000 убитым под Москвой немцам столько же (а может быть, и больше) погибших советских людей, это будет равноценно тому, как если бы сразу погибло все население твоего родного Милана. Миллион! Подумать только – миллион замерзших на сорокаградусном морозе трупов, припорошенных снегом. На москвичей обрушилось не только горе потерь, но и страшная обязанность: похоронить всех этих людей на политой кровью подмосковной земле. Выдолбить могилы в мерзлой земле, положить одних подальше от других и засыпать кого-то с ненавистью, кого-то – со слезами и болью в сердце. Эта трагедия длится до сих пор, и не только потому, что мы помним о ней. Десятки, а может быть, и сотни тысяч раненых, ставших тогда инвалидами, все еще мучаются, доживая свой век, без рук или ног, с простреленными легкими, ослепшие и контуженные. Подумай над этим. В годы войны такие разрушения и людские потери были не только под Москвой. Ведь нам еще предстояли трехлетние сражения, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Ленинград. Годами на этих землях, разбитых взрывами, истерзанных осколками, покрытых тысячами подбитых танков и артиллерийских орудий, самолетов, на землях с невзорвавшимися снарядами, многократно пропитанных кровью, перекопанных под десятки, сотни тысяч могил, не росло ничего! Сеять пшеницу, как было до войны, стало невозможно. Земля не рожала по 3–4 года. 24 января 1942 года газеты сообщили, что Московская область, наконец, очищена от оккупантов. В этих боях, кроме сотен тысяч наших военных и ополченцев, погибло более 3000 партизан, многие пропали без вести. За все время сражений партизаны отвлекли на себя свыше 5 немецких дивизий из 75 атаковавших Москву, уничтожили около 50 000 солдат и офицеров из наступавших на город 1 850 000 немцев. Взбешенные народным восстанием у себя за спиной, немцы окончательно озверели: они вешали, расстреливали, заживо сжигали не только партизан, которых им удавалось захватить, но и мирных граждан. Взрывали города, жгли деревни, с особой яростью разрушали памятники старины и музеи. Был уничтожен Новоиерусалимский монастырь – гордость русского зодчества XVII века; предали огню дом в Клину, где жил и творил Петр Ильич Чайковский, Бородинский музей, посвященный битве русских войск с Наполеоном. Разгромили и обезобразили Музей-усадьбу Л.Н. Толстого в Ясной Поляне и многое другое. Зимой 41-го, отправляясь в разведку, я сама видела эти чудовищные разрушения. При разгроме штаба 512-го Пехотного полка Вермахта наши разведчики обнаружили приказ: «Всякий раз оставляемая нами местность должна представлять собой пустыню. Чтобы произвести основательные разрушения, надо жечь деревянные дома, взрывать каменные постройки, уничтожать подвалы. Мероприятия по опустошению территорий должны быть беспощадны, хорошо подготовлены и досконально выполнены». По этому приказу в Московской области были полностью уничтожены 640 сел, сожжены провинциальные города: Верея, Руза, Наро-Фоминск, Можайск, Истра. Около 1000 школ и 400 больниц. В Можайске немцы живьем сожгли в храме всех мужчин и подростков города! Да, вот еще один документ – приказ, найденный после разгрома немцев под Москвой: «…Все партизаны, независимо от пола, в форме или в гражданской одежде, должны быть публично повешены. Во всех селах, хуторах, где партизаны находят приют или снабжение продовольствием, дома сжигать, заложников расстреливать, пособников вешать. На всех входах в населенные пункты, занятые войсками, выставить усиленные караулы. Гражданские лица, не имеющие немецких пропусков, должны быть расстреляны на месте. Солдат обязан во всех случаях – во время службы, на отдыхе, на обеде – иметь при себе оружие. Командирам соединений представлять к награде лиц, особо отличившихся в борьбе с партизанами, равно как и лиц, отличившихся в боях…» Это были истеричные приказы немцев, оказавшихся на грани панической атаки. Маршал Г.К. Жуков дал высокую оценку деятельности партизан Подмосковья. Многие из них были награждены орденами и медалями, получили звания Героев Советского Союза. После боев под Москвой партизаны продолжали сражаться с немцами, продвигаясь в тыл нацистской армии теперь уже в других регионах страны. Мой однополчанин, Георгий Осипов, рассказывал, как в то время возникла разведывательно-диверсионная воинская часть 9903, в которой он начал воевать раньше меня: «Майора Артура Карловича Спрогиса вызвали к начальнику штаба Западного фронта генералу Василию Даниловичу Соколовскому. «Вам, профессионалам, хорошо известно положение на фронтах, – сказал генерал Соколовский. – Сейчас нам важно знать силы и планы противника в Белоруссии, ее магистрали и шоссейные дороги используются для переброски подкреплений на Восточный фронт. Следовательно, разведка должна сочетаться с активными диверсионными действиями на всех дорогах, подрывом эшелонов, мостов, нефтехранилищ, узлов связи, внезапными нападениями и уничтожением небольших гарнизонов, полицейских участков и т. д.». Для выполнения этих задач А.К. Спрогис возглавил воинскую часть 9903.

Артур Карлович Спрогис, командир разведывательно-диверсионной части 9903.

Москва, 1941 г.

Артур Карлович Спрогис, командир разведывательно-диверсионной части 9903.

Москва, 1941 г.

Часть была интернациональной. В ее составе сражались русские, украинцы, белорусы, армяне, латыши, татары, коми, евреи, литовцы и бойцы других национальностей, отобранные лично Спрогисом. В ряды были приняты и немцы-антифашисты: братья Альфред и Виктор Кенан, Курт Ремлинг. В те годы никому и в голову не приходило делить людей по национальному признаку и выяснять, «кто лучше». В стране, где проживало более 100 национальностей, людей ценили за их личные качества, а не за принадлежность к той или иной этнической группе. Мы все были равны. И это стало нашей силой. Самые важные и опасные задания проводил сам Спрогис. Бойцы воинской части 9903 в течение весны – начала лета 1942 года по 10–12 человек вылетали в тыл к немцам и приступали там к боевым действиям. Дорогая Элиана, теперь, когда мы немного рассказали о боях под Москвой, я посылаю тебе записи из блокнота недавно умершего журналиста Юрия Федоровича Соколова, дополненные воспоминаниями моих однополчан в нашей с ним переписке. Обнимаю, твоя Тамара! Юрий Федорович Соколов пишет:

Елена Павловна Гордеева, студентка Московского института транспорта, сражалась под Москвой в воинской части 9903. Москва, 1940 г.

Елена Павловна Гордеева, студентка Московского института транспорта, сражалась под Москвой в воинской части 9903. Москва, 1940 г.

«Темной июльской ночью 1942 года двухмоторный самолет "Дуглас" поднялся с аэродрома в Серпухове и взял курс на Запад за линию фронта в тыл врага. Там, в 27 км от Гомеля (Белоруссия), в лесу, на поляне, группа диверсантов-парашютистов должна была приземлиться, а затем незаметно пробраться в город для выполнения важного задания. На скамейках вдоль окон самолета расположились одиннадцать десантников. Рядышком сидели Тамара и Лена – неразлучные подруги. Студентка Елена Гордеева родилась в Москве в 1922 году. Она начала сражаться под Москвой в воинской части 9903 раньше Тамары. Тогда еще была жива ее однополчанка – знаменитая партизанка, Герой Советского Союза, Зоя Космодемьянская. Они еще ходили в тыл к немцам в Подмосковье пешком. В ноябре 1941 г. Елену тяжело ранили. Спасли ее в Сибири, в Омском госпитале; после выздоровления партизанка-доброволец Елена Павловна Гордеева вернулась в свою воинскую часть. Там-то они и подружились с Тамарой, которая перешла в воинскую часть 9903 из разведотдела 5-й Армии, сражавшейся с немцами под Москвой осенью и зимой 1941–1942 гг. Слева от девушек – Михаил Казаков из Ивановской области. Ему, как и Тамаре, восемнадцать лет, на год меньше, чем Елене. Успел перед войной закончить курсы трактористов и ушел добровольцем на фронт. В разное время, разными путями пришли все они в партизанскую разведывательно-диверсионную часть…»

* * *

«В октябре 1941 года, когда немцы подошли к Москве, – рассказывала мне позже Тамара Николаевна, – мы, московские комсомольцы, осознали, что все не относившееся непосредственно к обороне столицы теряет всякий смысл. Я училась в Московском городском театральном училище, но тревога в эти дни была так велика, что книги валились из рук. С 22 июля 1941 года по ночам Москву начали бомбить. Наши прожектора выхватывали самолеты из темноты ночного неба, грохотали зенитки… К сожалению, сбитых было не так много, как хотелось бы. Земля содрогалась от взрывов авиабомб. 10 октября 1941 года на Москву налетело сразу 70 немецких самолетов. Под тревожный вой сирен оставшиеся в городе москвичи укрывались в метро и бомбоубежищах. Горе было большое: разрушены десятки жилых домов, гибли люди. Фугасные бомбы попали также в здания Курского вокзала, театра им. Вахтангова, Большого театра, Книжной палаты, на Манежную площадь; горела Красная Пресня и другие районы. А ведь никаких войск в городе не было, и немцы это знали. И все же днем мы продолжали учебу. А ночью дежурили на крыше нашего училища, которое находилось в одном здании с Театром имени Революции (теперь он называется Театром имени Маяковского). Во время бомбежек мы скидывали с крыши немецкие зажигательные бомбы, стараясь не угодить под осколки. Однако в ночь на 16 октября нашим студентам было предложено уйти из города. Пешком, поскольку транспорта уже не оказалось, а немцы были близко. «Уходим? Значит, Москву сдадут?», – подумала я с ужасом. Все во мне протестовало против этого! А тут, чуть раньше, я слышала, что если гитлеровцы ворвутся в город, то защитники столицы, уходя, взорвут все мосты, метро и, может быть, даже Кремль, чтобы врагу ничего не досталось… Тогда много разных слухов ходило… Я не могла уйти из Москвы в такую пору. Я любила ее так же, как свой родной Тбилиси, привыкла гордиться этим замечательным городом. Любовалась его улицами, домами, парками, а Кремль олицетворял для меня всю нашу Родину. Проводив притихших студентов нашего училища с их рюкзаками и сумками, пожав руку директору училища Коробову, уходившему с ними, я шла подавленная по пустынным улицам Москвы без всякой цели. Временами издали была слышна артиллерийская канонада, фронт был рядом. В воздухе летали кусочки жженой бумаги, иногда пахло гарью. В разных местах, даже в домоуправлениях, жгли документы, чтобы они не попали в руки к немцам, если те возьмут столицу. День был серый, холодный, город казался безлюдным. Большинство мужчин сражались на фронтах с гитлеровцами: кто в Красной армии, а те, кого не брали в армию по состоянию здоровья или по возрасту, ушли в ополчение защищать Москву с оружием в руках. Большинство оставшихся горожан: женщины, старики, подростки, рыли окопы вокруг города, становились донорами, сдавая кровь для раненых бойцов, помогали в госпиталях. Многих эвакуировали на восток страны с промышленными предприятиями. Пустые улицы казались широченными, изредка проезжала какая-нибудь автомашина. После нее пустота и тишина были еще тревожней. Неожиданно я оказалась на Крымском мосту. Как он был красив! «Значит, и его взорвут», – подумала я с горечью. Сняла перчатку и погладила ледяные перила… попрощалась… «Всей этой красоты не будет?! Войдут фашисты?!» От этих мыслей становилось страшно. И тут окончательно созрело решение. Почти побежала к зданию Московского Комитета ВЛКСМ. Здание ЦК Комсомола после гитлеровских бомбежек стояло в руинах. Пройдя мимо них в тишине пустых улиц, я свернула в Колпачный переулок, где находился Городской Комитет Комсомола и… ахнула! Сотни, если не тысячи,мальчишек и девчонок комсомольского возраста молча сбились в стайки перед зданием. Стояла напряженная тишина… Все они пришли за направлением на фронт, чтобы защищать родной город…»Продолжает рассказывать в своем письме Ю. Соколов: «Тамара присоединилась к этим девушкам и юношам. Простояв на улице в толпе комсомольцев несколько часов, она попала, наконец, к молодому военному инструктору Горкома Комсомола Александру Шелепину, измученному бессонницей и круглосуточным притоком добровольцев[5]. Он сидел на письменном столе рядом со стаканом чая и доедал бутерброд с колбасой. Спросил ее устало: – Сколько тебе лет? Что умеешь делать? – Восемнадцать, умею стрелять, ездить верхом, и еще на мотоцикле, немного знаю немецкий… – В разведку пойдешь? – не то спросил, не то определил ее судьбу Шелепин и стал выписывать документ-направление. Многих ребят «домашних», не спортивных, несмотря на протесты, Шелепин отправлял домой… Под монотонный гул мотора вспоминались Тамаре заваленное снегом, заледеневшее декабрьское Подмосковье, 5-я Армия, днем и ночью отбивавшая атаки немцев под грохот орудий и бомбежек, прифронтовая разведка, где она начала свою солдатскую службу в конце 1941 года.

Группа девушек-бойцов разведывательно-диверсионной части 9903 перед вылетом в тыл врага. В центре: Герой Советского Союза Елена (Леля) Колесова, 1942 г.

Группа девушек-бойцов разведывательно-диверсионной части 9903 перед вылетом в тыл врага. В центре: Герой Советского Союза Елена (Леля) Колесова, 1942 г.

Боец разведывательно-диверсионной части 9903 Овидий Горчаков, 1942 г.

Боец разведывательно-диверсионной части 9903 Овидий Горчаков, 1942 г.

Что они, девчонки-разведчицы, видели за линией фронта под огнем артобстрелов и вой авиабомб? Наступавших, а потом отступавших немцев… Замерзшие на сорокаградусном морозе тела наших убитых солдат и множество трупов гитлеровцев… Подбитые танки, артиллерийские орудия, сгоревшие обломки самолетов и другой военной техники – своей и чужой… Сожженные избы, разрушенные дома разоренных сел и пригородов, слезы беженцев… Видели повешенных и расстрелянных жителей, погибших красноармейцев и ополченцев, защищавших Москву, сотни немцев, окаменевших на морозе, в самых нелепых позах торчавших среди почерневших от гари, развороченных взрывами сугробов… Зима 1941 года была лютой, морозы минус 40–41 градус. Сердце кровью обливалось от всего увиденного. Руки тянулись к оружию, которое тогда ей еще не полагалось. После настойчивых требований она добилась от Шелепина в марте 1942 года перевода к разведчикам-диверсантам, в воинскую часть 9903, находившуюся под командованием штаба Западного фронта. Командир Артур Карлович Спрогис пользовался непререкаемым авторитетом. В части бойцы знали, что в 1918 году во время Гражданской войны он был юным разведчиком, потом служил в погранвойсках. В Испании в 1936–1938 годах за дерзкие действия в тылу франкистских войск и подрыв патронно-порохового завода в неприступном тогда городе Толедо; получил высокую награду – орден Ленина. Знали молодые добровольцы и о том, что с самого начала войны их командир обезвредил несколько шпионских групп, засланных к нам в тыл гитлеровцами по земле и по воздуху. Опытный разведчик, умный наставник, он за короткий срок вместе со своими помощниками, офицерами разведки, обучил сотни добровольцев воинской части 9903 подрывному делу, основам разведки, диверсионным приемам, обращению с парашютом. Физически и морально закалил их. Внезапная вспышка осветила лица десантников… за ней вторая, еще и еще…»

Журналист Ю. Соколов (справа) с бывшими военнопленными у колодца, в который во время войны гитлеровцы сбрасывали раненых красноармейцев.

Славута, 1985 г.

Журналист Ю. Соколов (справа) с бывшими военнопленными у колодца, в который во время войны гитлеровцы сбрасывали раненых красноармейцев.

Славута, 1985 г.

Елена Павловна Гордеева, разведчица-подрывник вспоминает в своем письме: «Самолет был обнаружен врагом, и мы попали под обстрел. Я смотрела в окно и видела, как за бортом самолета, совсем рядом, разрываются снаряды и вспыхивают зеленые и красные огоньки трассирующих очередей, слышала сквозь гул моторов грохот разрывов… А внизу была видна полыхающая линия фронта, почти прямая, уходящая за горизонт. Горели деревни, рвались снаряды, летели трассирующие пули, зависли над землей осветительные ракеты. Действительно – линия огня. Самолет стало бросать и трясти, как на булыжной мостовой. Ослепляющие лучи прожекторов то освещали лица десантников, наш комсомольский «спецназ», то шарили по ночному небу… “Дуглас” забирал все выше и выше, и куда-то вбок от линии фронта. И вскоре после того, как летчику удалось ускользнуть из-под огня противника, сквозь напряженный гул моторов в темноте послышались звуки зуммера, и сопровождающий подал команду: “Приготовиться!“ Мы выстроились у двух боковых, противоположных друг другу, дверей самолета в порядке, определенном еще на земле. Я прыгала первой из правой двери, за мной – Тамара. Дверь открыли, и светлой летней ночью мне было видно, как мы пролетали над лесами, полями, темными пятнами селений. Вся панорама, чуть серая, покачивалась и уходила из-под ног. В разных местах на большом расстоянии друг от друга виднелись зарева пожарищ. Это каратели жгли деревни. Я стояла у самой двери и из-за шума моторов команда до меня долетела неясно. Но тут же раздался отчетливый голос нашего командира группы Корнеева: “Пошел!“ – с добавлением крепкого солдатского словечка, и я прыгнула за борт…» Тамара продолжает рассказ: «Не мешкая, я двинулась сразу же за Лелей, грудью подалась вперед, и, прежде чем ноги оторвались от пола, ветер вырвал меня из двери. Секунды свободного полета; в наступившей тишине был слышен сразу ослабевший гул самолета – и вдруг по лицу больно ударило прикладом винтовки, которая висела на моем плече: раскрылся парашют, натянулись стропы. Падение резко прекратилось, и я, плавно раскачиваясь, стала приближаться к земле. Недалеко от себя я увидела серые в ночных сумерках купола парашютов моих товарищей. Далеко-далеко все еще слышался гул нашего самолета. Парашют под свежим ветерком развернуло раз-другой, и он понес меня прямо на лес. «Не зависнуть бы на дереве», – только успела подумать я, и тут же с облегчением увидела под собой поляну. По сапогам прошелестел тростник и я… плюхнулась по пояс в лесное болото. Услышав снова над головой самолет, нашарила фонарик и, как было велено, помигала им вверх, и только потом потерла рукавом ватника лицо, сплошь облепленное комарами. Торопливо подтянув парашют, стала выбираться из болота в сторону высоких деревьев, черневших неподалеку на фоне более светлого неба. Чуть в стороне послышался тихий свист, затем хрустнула сухая ветка. Сердце замерло. – Кто там? – спросила я вполголоса. – Мы, – ответил знакомый голос. Подошли Алексеев с Кравцовым – подрывники нашей группы. Молча помогли отцепить и утопить в болоте парашют. Вглядываясь в темноту леса, помигали фонариками, снова тихо посвистели, но ответных сигналов не было. Я вылила воду из сапог, сняла мокрые ватные брюки, надела юбку, выжала портянки, отгоняя ими комаров. Решили продолжить поиски. Пока пробирались вдоль болота, я заметила, что Кравцов прихрамывает. – Что с ним? – спросила Алексеева. – Перед самым вылетом у него в кармане сдетонировал взрыватель. Спасли ватные брюки. Никому не сказал, боялся, что его оставят в госпитале и он не полетит с нами. А теперь, после прыжка, разбередил рану. – Ничего, – буркнул Кравцов. – До свадьбы заживет! Прислушиваясь и оглядываясь по сторонам, в надежде заметить свет фонариков остальных десантников, мы взяли немного в сторону от болота, где нас нещадно ели комары. Теперь сапоги увязали в глубоком песке, цеплялись за невидимые сучки и корни деревьев. Постепенно лес стал оживать. Зачирикали, затрещали птичьи голоса. В рассветном сумраке просматривались сосны, березы, а мы все еще брели по лесу, надеясь выйти к поляне, на место встречи, как договорились в Москве, ориентируясь по карте. Среди высоких сосен увидели островки кустов. В них можно было укрыться. Я предложила остановиться в этом месте. Кравцов еле шел. – Подождите меня тут, а я посмотрю, куда мы попали, может, и остальных ребят найду. Нечего с такой ногой шататься по лесу. Я распаковала свой вещмешок, достала летнее платье, туфли, переоделась и, оставив винтовку с вещмешком ребятам, ушла на разведку».

Из письма Елены Гордеевой-Фоминой: «Наша группа, в которой были мы с Тамарой, состояла из 11 человек. Как было сказано командиром перед вылетом, мы должны были собраться на лесной поляне. Следуя этим указаниям, после приземления я отправилась на ее поиски. Еще при раскрытии парашюта меня дернуло с такой силой, что слетели сапоги, вещмешок и винтовка. Теперь без сапог, почти безоружная (у меня остались только гранаты, прикрепленные к поясу), я босиком, осторожно, пробиралась между деревьев. Поляны никакой не нашла. Кругом лес да болото, в котором я утопила свой парашют. Стала посвистывать. В стороне послышался ответный двойной свист. Сомнений не было: кто-то из своих. Так, пересвистываясь, мы вышли навстречу друг другу. И когда оказались совсем близко, я спросила: «Кто это?» – «Это я, Иван Атякин, Лельк, это ты, что ль?». Мы были рады встрече. Я взяла у него питание к рации, которое тянуло килограммов на десять, Иван оставил себе рацию и вещмешок, и мы отправились на поиски других членов нашей группы. Ходили, посвистывали, сигналили фонариками, но так никого больше и не нашли. После напряженной ночи мы устали и, когда рассвело, залезли в небольшой кустарник, решив в нем отдохнуть…»

Продолжает рассказывать Тамара: «Лес, к моему удивлению, как-то внезапно кончился, высокие сосны поредели. По краю леса шла проселочная дорога, за ней – небольшая луговина, чуть дальше по кустарнику угадывался ручей, а еще дальше колосилось ржаное поле. Возле ручья, который оказался небольшой речушкой, росли кряжистые лохматые сосны и светлые густые березы. Я взобралась на одну из них и увидела вдалеке деревушки, а за полем ржи – необработанный луг. Лес, из которого я вышла, такой темный, густой и мрачный, теперь под лучами солнца казался прозрачным и даже каким-то радостным. Как будто и не было войны. Солнце пригревало, летали пчелы, посвистывали птицы… Вдруг в нескольких километрах справа от меня показался разрушенный железнодорожный мост. Хорошо были видны упавшие в воду пролеты. Судя по длине моста, река должна была быть широкой… То, что я увидела, удивило и встревожило. Глухое, недоброе предчувствие поднялось в груди… Быть этого не может! Я сползла с дерева. На нашей карте, которую мы выучили назубок, не было ни реки, ни железнодорожного моста, ни деревушек. Я шла вдоль речушки, пробираясь кустами, обогнула холм, поросший елочками, и вышла к полоскам огородов. На одной из них копошилась старая женщина. Я подошла к ней. – Здравствуйте, бабушка! Куда ведет эта дорога? В то село? Как оно называется? – Комарин, Комарин, касатка. – А во-он та деревня? – Лужаки, – старушка разглядывала меня, мое белое платье в красный и черный горошек, туфли со шнурками. – А немцы там есть? – спрашиваю неожиданно для самой себя. – Есть-есть. И там немец, и там… Не ходи туда, дочка… – Спасибо, бабушка. Беженка я, к родным добираюсь. Спасибо. Возвращалась я прежним путем. Обогнула холм, прошла кустами вдоль речки и осторожно юркнула в лес. Отыскала своих товарищей. – Во-первых, лес кончается тут же рядом, – рассказала им. – Справа – железнодорожный мост, какая-то большая река, и названия деревень совсем не те. Давайте переберемся поглубже в лес. Они удивились: откуда какое-то село Комарин, мост? Не было этого в районе приземления, все хорошо помнят ту карту местности. И немцев не должно было быть. Странная история: уж про мост-то предупредили бы – заметный ориентир… Мы собрали свои мешки и углубились в лес, ближе к болоту. И никому из нас тогда не пришло в голову, что после внезапного обстрела самолет сбился с курса и высадил группу в другом месте. Отдохнули, пожевали копченую колбасу с сухарями из Н3, обсудили обстановку и решили дождаться темноты, а на день затаиться, чтобы не обнаружить себя. Однако я не могла справиться с тревогой. Не могла в этой непонятной ситуации сидеть сложа руки. Надо было хотя бы узнать, как далеко тянется этот лес. Закрепила компас на руке, взяла свои документы на имя Гванцеладзе и сказала ребятам: «Оставайтесь тут, а я все же пойду посмотрю другую сторону леса. Ночью тут ничего не поймешь». Винтовку и вещмешок опять оставила им. В мешке лежал и пистолет, который мне вручил перед отлетом Спрогис: «Если попадешься, то лучше застрелись. Ты слишком хороша, чтобы они просто так тебя повесили», – сказал он мне на прощание. Я вновь шла вдоль речки-ручья, но уже в другую сторону леса. И подумать только, что он казался мне ночью почти непроходимым!.. Довольно скоро лес кончился и с этой стороны. Прикинула, что по площади он, пожалуй, километр на километр, а в глубину, может, чуть больше. А вокруг опять поля и деревни вдали. Спрятаться негде. Искать своих надо только в глубине леса. Тем же путем, по берегу речушки, пошла обратно. Жарко, пахнет травами, изредка прощебечет какая-то птаха… И вдруг раздался собачий лай. Лаяло несколько собак впереди меня. Я прибавила шаг. Стал слышен невнятный говор. Осторожно раздвинув ветки, застыла: вдоль дороги, метрах в пятидесяти, не дальше, спиной ко мне, развернувшись цепью, в сторону леса шли десятка два вооруженных полицаев и шесть немцев с собаками на поводках. На самой дороге почти напротив того места, где прятались Алексеев и Кравцов, стояли подводы с лошадьми. Облава! Лес небольшой, теперь я это знала – прочешут еще до темноты! Кравцов с раненой ногой далеко не уйдет. Алексеев его не бросит. Завяжется перестрелка. Ну, сколько они там смогут отстреливаться… А остальные, Леля? Перебьют же поодиночке! Нельзя было терять ни минуты – отвлечь, остановить! И я вышла из кустов на луговину».

Вспоминает Елена Павловна Гордеева: «Проснулись мы от собачьего лая. Этот лай не был похож на беспорядочный брех дворовых собак. Солнце еще высоко. Откуда-то со стороны донесся шум мотоцикла. Мы с Иваном быстренько собрали свои немногочисленные вещички и отправились в противоположную сторону от лая, решив держаться подальше. Лес, который ночью нам казался густым и непроходимым, оказался довольно-таки редким: кругом высокие деревья и почти нет кустарника, в котором можно было бы укрыться в случае опасности. А тут еще и собаки… “Если это немецкие ищейки, то на болоте они нас не найдут”, – сказала я Ивану. Чахлое деревце среди болота стало нашим ориентиром. По зыбучей трясине через камыши мы перебрались к нему и спрятались в низеньких кустах у его корней, на крохотном островке».

Глава 2 Плен

«…полицаи побежали ко мне с криками и матерной бранью. Надо отвести от леса, надо напугать… но как?! Вот и немцы стали приближаться со своими лающими псами».Продолжает рассказ Тамара: «Меня заметили сразу. Первым, кажется, закричал немолодой полицай. Как потом выяснилось – староста села Комарин: – Партизанка! Все повернулись на его крик, и полицаи побежали ко мне с криками и матерной бранью. Разного возраста, с белыми повязками на рукавах, одетые в обычные крестьянские куртки, пиджаки и картузы, все с немецкими автоматами. Я медленно шла им навстречу и старалась улыбаться. «Предатели! Гады! – думала я с ненавистью. – Только бы не застрелили сразу. Надо отвести от леса, надо напугать… но как?!» Ноги одеревенели и едва слушались. Вот и немцы стали приближаться со своими лающими псами. – Партизанка, б… шпионка! – орали полицаи, срывая компас с моей руки. Тут же обыскали, выхватили из-за пазухи мои документы с вложенной в них фотографией «Ганса»[6], передали подбежавшему немцу. – Юден? – спросил он, глядя мне в лицо. – Нет, грузинка, – ответила я по-немецки и улыбнулась ему. Вот это номер! Принял за еврейку! «Ну конечно: глаза карие, волосы темно-каштановые, да еще вьются… На фоне светлоголовых голубоглазых белорусов моя армянская внешность вполне отвечала его представлениям о евреях», – думала я. Он рассматривал мои документы. Хорошо, что в Москве в штабе меня спросили, говорю ли я по-армянски – видимо, предвидели такой оборот дела. А когда я сказала, что армянского не знаю, но с детства говорю по-грузински, так как росла среди грузин в Тбилиси, то в немецких документах написали «грузинка» и имя мы вместе подобрали грузинское – Этери Гванцеладзе. Полицаи продолжали ругать меня. Так и сыпалось: «Жидовская морда! Сталинская курва, бандитское отродье! Небось комсомолка, жидовка!» Фельдфебель оторвался от документов: – Партизанка? – Медицинская сестра, – спокойно ответила я. Чего мне стоил мой спокойный голос и улыбка! Она просто застыла на моем лице, как судорога. А в голове лихорадочно складывалась новая версия моей легенды… – Это ваши документы? – спросил фельдфебель и прикрикнул на полицаев по-русски: – Тишина! – Мои, – подтвердила я по-немецки. – Рассказывайте. – Только без этих вот… – презрительно скривилась я, кивнув на полицаев. Те двинулись было на меня с руганью, но немец их остановил. – И потом мне нужен переводчик, для большого разговора, я плохо знаю немецкий, – тянула я время. Из группы полицаев выдвинулся какой-то прилизанный тип, говоривший по-немецки. «Вероятно, школьный учитель», – почему-то подумала я. Немцы с переводчиком отошли со мной в сторону за одиноко стоявший на луговине куст. – Я слушаю, – сказал фельдфебель. Тут один из немцев, который был рядом со мной, спокойно расстегнул штаны и стал мочиться в кусты. Никто никак не отреагировал. Я была потрясена! Это что же за скоты такие? Или собираются меня тут же прикончить, и я для них уже не существую?! Но я взяла себя в руки и прежним спокойным тоном стала рассказывать: – Я весь день ищу вас и очень рада, что, наконец, мы встретились… – медленно, выжидая, пока переводчик закончит перевод, я говорила о том, как отступала с немецкими войсками из Можайска, как ранее, взяв город, немцы мне выдали этот паспорт. Как я познакомилась с Гансом, и что у нас была любовь, и мы собирались пожениться. Как в суматохе отступления Ганс велел мне вернуться в Можайск и ждать его там, так как, по его словам, их часть уходит временно и скоро вернется. Но они не вернулись. – А меня с приходом русских, как бывшую студентку медицинского училища, мобилизовали… Я сама напросилась в десантную часть, – всхлипнула я и стала вытирать слезы. – Я хочу найти Ганса… Эта была единственная возможность вырваться к вам и найти его. Я знаю, что в германской армии замечательный порядок, и мне помогут найти Ганса, помогут, я уверена, найти нам друг друга… Я рассказывала, вытирая слезы, переводчик переводил. Немцы слушали. А время шло… – Яверювам, фройляйн, – сказал, наконец, фельдфебель. – Но вы должны доказать нам свою лояльность, время военное, сами понимаете. Тогда и мы вам поможем. Расскажите, что это за парашютисты, с которыми вы прибыли, сколько их, где они, какое у них задание? Мы слышали ночью рокот самолета… Я ждала, пока переводчик все это переведет, хотя прекрасно поняла, о чем меня спрашивают. Только бы потянуть время, только бы поверили! Сейчас самое главное… – Я рада вам помочь. Только самолет был не один, – объявила я. – Как не один? Мы слышали один. – Вы ошиблись, их было два. «Как медленно спускается солнце к закату, – думала я. – Как нам нужна темнота!» – и продолжила отпугивать немцев от леса. – Парашютистов, не считая меня и еще одной медсестры, сорок восемь человек. В эту ночь они все собрались и заняли круговую оборону. Я еле выползла от них в поле. Вооружены пулеметами, минометами, у всех автоматы. Какое задание? Громить мелкие гарнизоны немецкой армии и полицаев. Я уверенно описывала грозную для фельдфебеля и его команды ситуацию и с удовольствием наблюдала их тревогу. Радость моя увеличивалась еще и оттого, что солнце близилось к горизонту. Лес уже начал темнеть. Еще немного – и наступят сумерки. – Так где же они? – спросил немец, озираясь. – Вся группа в обороне во-он там, в конце леса, в елочках, – показала я вдаль на границу леса и поля. Переводчик заметно волновался, поглядывая по сторонам. Собаки мирно лежали на траве у ног немцев, но хозяева явно нервничали: кто курил, кто беспокойно прохаживался взад-вперед, всматриваясь в лес. – Могу вас туда проводить, – не унималась я, понимая, что план мой срабатывает. Фельдфебель молча подвел меня к подводе, стоявшей на дороге. Остальные поплелись за ним. На подводе лежал наш грузовой вещмешок с боеприпасами, минами, аптечкой. – Что это за мешок? Он упал ночью возле села, – немцы уставились на меня. Вот оно в чем дело! У меня сжалось сердце. Как же теперь обойтись без всего того, что так нам необходимо, что так аккуратно мы складывали еще вчера перед отлетом… Теперь ясно, почему облава: всполошились бесы, найдя мешок… – Понятия не имею. – Не имеете понятия? – фельдфебель недоверчиво покосился на меня. – Это не из нашего самолета. Это, наверное, со второго. Все наши мешки были оранжевые, а этот зеленый, – доказывала я наличие двух самолетов. Дождевое облако заслонило заходящее солнце. Фельдфебель посмотрел на почерневший лес, задумался, оглядел группу полицаев на луговине и… приказал всем садиться на подводы. Я не верила своим ушам! Неужели убираются? Неужели победа! – Век, век, век[7]! – поторапливал фельдфебель. – Как «век»? Вы не пойдете туда? – «обеспокоено» спросила я, кивая на дальний край леса. – Нет, завтра. Едва скрывая свою радость, видя, как торопятся солдаты, я все увереннее настаивала: – Имейте в виду, они вас ждать не будут. Завтра, нет, сегодня же ночью, они уйдут. Чтоб потом ко мне не было претензий! Ну, почему вы уезжаете? – Не твое собачье дело! – буркнул переводчик, усаживаясь на край телеги… Фельдфебель достал блестящие наручники. – Извините, фройляйн, я должен… на всякий случай. У нас так положено, – и сковал мне руки. Затем указал на свой мотоцикл. Так мы и поехали, как потом выяснилось, в Комарин: он – за рулем мотоцикла, я – на багажнике. Сзади нас пылили телеги с остальными немцами, собаками и полицаями. Наручники и немцы меня мало беспокоили. Ехала я с чувством исполненного долга. Главное, выиграно время. Лес небольшой, ночью ребята соберутся и уйдут, таков был приказ: собравшись, сразу уходить с места приземления. То, что мы попали в незнакомый район, я успела передать ребятам. Теперь можно и о себе подумать… Как освободиться самой? Но это подождет до завтра. Как-нибудь сбегу, думалось мне. А пока настроение было приподнятое. Редкие прохожие на пустынной улице села с удивлением смотрели на мотоцикл фельдфебеля и телеги с остальными солдатами. «Девичка» в городском платье, нездешняя, в наручниках, вызывала и любопытство, и сочувствие. Возле одного крыльца я заметила старушку, с которой говорила утром в поле на огородной грядке. Она что-то шептала и украдкой издали перекрестила меня…

Вспоминает в своем письме Елена Павловна Гордеева-Фомина: «На островке мы сидели до тех пор, пока все не стихло. А затем, выбравшись из болота, снова отправились на поиски ребят. Неожиданно вышли на край леса, увидели на песке следы немецких сапог. Нам показалось это странным. Нам говорили, что немцы на захваченной территории в одиночку в лес не ходят. Пошли дальше, и опять обнаружили те же следы. Снова углубились в лес и, когда стало темнеть, продолжили поиски. Они оказались безрезультатными.

Елена Павловна Гордеева, боец разведывательно-диверсионной части 9903. Подмосковье, 1941–1942 гг.

Елена Павловна Гордеева, боец разведывательно-диверсионной части 9903. Подмосковье, 1941–1942 гг.

На рассвете решили запросить Центр, какое они дадут распоряжение. Мы находились в лесу, рядом с болотом, ужасно донимали комары, лица и руки у нас сильно распухли и были в царапинах от беспрестанного расчесывания. Тогда я решила из своего черного берета сделать защитную маску. Вырезала финским ножом дырки для глаз и рта и надела берет на лицо. В таком виде, едва держа карандаш в опухших руках, составила текст радиограммы и отдала Ивану шифровать. Дождавшись времени выхода в эфир, Иван развернул рацию, забросил повыше на дерево антенну и начал вызывать Центр. Я, замаскировавшись в кустах с наганом Ивана в руке и гранатой за поясом, все в той же маске-берете, стала наблюдать, чтобы враг не застал нас врасплох. В полутьме рассвета стал накрапывать дождь. Иван никак не мог связаться с Большой землей. И вдруг вижу: среди деревьев мелькают две фигуры. Впереди высокий, с немецким автоматом, висящим на груди, в пилотке, форму в утреннем сумраке не разглядишь, второй поменьше ростом, идет за ним и почти не виден. Первое, что пришло в голову, – фашисты! Быстро говорю Ивану: «Сматывай рацию: немцы!». Иван стал быстро стягивать антенну с дерева. Я прицелилась в идущих прямо на нас солдат. Начинаю взвешивать возможности. Из нагана на учениях я попадала в цель прилично. Но при большом расстоянии решила, что промажу. Надо ждать, когда подойдут поближе. Вдруг идущий впереди нагнулся, что-то поднял с земли, и за ним я увидела Второго. Какова же была моя радость, когда в нем я узнала заместителя командира группы Граховского. А рыжеватый, вооруженный немецким трофейным автоматом и издали похожий на фрица, был наш командир Леша Корнеев. Я выскочила из своей засады и бросилась на шею Корнееву. Он оторопел от неожиданности. Да и видок у меня был далеко не элегантный: на лице маска, без сапог, ноги завернуты в разорванную на портянки рубаху. – Лелька Гордеева, ты ли это? – первое, что спросил Корнеев. – Где остальные? Веди скорее к ним! И когда я ему сказала, что здесь нас только двое с Атякиным, и никого больше с нами нет, он одновременно огорчился и обрадовался. Группа вся еще не собралась, но хоть радист нашелся. Иван к этому времени сложил рацию и, тоже радостный, вышел из кустов. Пошли рассказы, кто как приземлился и кто как провел время до встречи. Леша Корнеев, разглядев мои пораненные ноги, сказал: – Надо доставать тебе, Лелька, обувь. Что за боец босиком? Затем, прочитав текст радиограммы, Лешка решил: – Хорошо, что вы не вышли на связь. Надо вообще подождать связываться с Центром, пока не найдем остальных. И снова, но уже вчетвером, мы отправились на поиски. Вскоре, рыская по лесу, в березнячке увидели женщину, собиравшую ранним утром грибы, подошли к ней, заговорили. Прежде всего спросили, что за местность. Стало ясно, что летчик, выходя из-под обстрела, сбился с курса и выбросил нас не там, где надо было (на 120 км дальше). Поэтому-то и поляны, обусловленной для сбора, никто не нашел. Женщина рассказала, где поблизости находятся немцы, предупредила, что вчера они приезжали в лес, но зачем – она не знает. Корнеев, показав на мои босые ноги, попросил женщину принести какую-нибудь обувку для меня, так как нам срочно надо было уходить с этого места. Она показала нам безопасный путь из леса, по которому мы двинулись вместе, а вскоре женщина отошла от нас ненадолго и принесла парусиновые полуботинки сорок второго размера. Хотя я носила тридцать шестой, была им очень рада. Еще через двое суток, в стороне от леса, в березовой роще у речушки, нашлись Димка Канач и Миша Казаков, которые поделились своими наблюдениями…»

Продолжает рассказ Тамара: «…В центре села мотоцикл въехал во двор двухэтажного кирпичного здания старинной кладки с зарешеченными окнами первого этажа. По длинному коридору меня провели в маленькую пустую комнату с каменным полом и небольшим зарешеченным окошком под потолком. В углу на полу лежала охапка сена. Наручники сняли. – Тут вы побудете только эту ночь. Завтра, как только мы найдем парашютистов, вас освободят, – сказал фельдфебель. Железная дверь с грохотом закрылась. «Черта с два вы их найдете!» – злорадно подумала я. Слабый свет из окошка. Побелка на стенах вся испещрена какими-то надписями и царапинами. С трудом разбираю написанные вкривь и вкось строчки. Где химическим карандашом, где выцарапано чем-то острым, гвоздем, что ли? Где коричневатой жидкостью – уж не запекшаяся ли кровь? «Мама, прощай! Завтра меня расстреляют. Юра», «Будь проклят фашист, скоро и тебя повесят!», «Счастье – отдать жизнь за Родину!», «Да здравствует Сталин!», «Родина будет свободна!», «Всех не убьете, палачи!». Стало совсем темно. Невозможно прочесть, что там еще написано. Навернулись горькие слезы. «Ненавижу немцев, ненавижу полицаев, ненавижу! Скорей бы вырваться… Завтра – тяжелый день». С такими мыслями легла на охапку сена на полу, засыпаю. Почему-то ни разу не мелькнуло опасение, что могла разделить участь этих патриотов, оставивших тут свои последние слова-призывы. Проснулась от грохота открывающейся железной двери… Утром меня вывели из камеры во двор полицейского участка. Обрадовала неожиданная перемена погоды. После вчерашнего яркого солнца небо затянули темно-серые тучи, моросящий дождь поливал всех и все. «Теперь ни вы, ни ваши овчарки вообще ничего не найдете. Даже следов», – думала я, спокойно оглядываясь вокруг. Во дворе толпились вооруженные автоматами немцы и полицаи. Повизгивали собаки. Было много телег. На них под плащ-палатками лежало, видимо, еще какое-то оружие. Народа было много. За ночь, а может, и рано утром собрали, очевидно, подкрепление со всего района. Меня это не тревожило. Я была уверена, что наша группа собралась в эту ночь и теперь далеко ушла от этих мест. – Итак, едем на поиски, – подошел ко мне фельдфебель с какими-то вновь прибывшими немцами. – Вы должны показать нам то место, где они находятся. Я нахмурилась и сказала обиженно: – Их теперь там нет. Я предупреждала, что они не будут вас ждать, особенно после моего исчезновения. Надо было брать их вчера, как я вам предлагала… вы не захотели, а теперь я ни за что не отвечаю. Мои слова перевели громко, и от этого они прозвучали вызывающе. Я впервые подумала, что мне следует говорить по-немецки хоть кое-как, но самой. А так можно нарваться на неприятности от одного только нахального тона переводчика. Фельдфебель злобно посмотрел, надел на меня наручники и стал отдавать команды на отъезд, провозились до полудня. Меня посадили на первую телегу. Лошадьми правил полицай. Переводчик сел рядом, подсели и несколько немецких солдат. Дождь почти прекратился, и мы выехали из села. Телеги остановились перед лесом на том же месте, где были и вчера. Меня повели в лес, сзади рассыпались цепью полицаи и немцы с собаками. Мокрые деревья и кусты осыпали всех брызгами, ноги утопали в сыром песке. Я вела их подальше от болота, к краю леса у самого поля. Болото отделяло это место от остального лесного участка. – Ну, где же они? – фельдфебель злился. – Я же говорила… – заныла я, в душе потешаясь. Солдаты и полицаи без особого рвения шарили по лесу. Осторожно обходили болото. Конечно, никому не хотелось нарваться на вооруженную до зубов засаду. Нашли один изрезанный парашют и берет нашего командира Корнеева. Все. На лицах видно было не столько разочарование, сколько облегчение. Молчаливые с утра солдаты и полицаи загомонили, каждые на свой лад. Закинули оружие за спину, стали собираться к телегам… В душе я ликовала! Подул ветер. Стало холодно в мокром платье и с мокрой головой. – Я не могу вас освободить. Мы не нашли никого, – подошел ко мне фельдфебель. – Поедете к моему начальству в Брагин. Там пусть и решают. Неожиданно выглянуло солнце. Все вокруг засверкало, заблестело. Я насторожилась. Далеко ли этот Брагин. Может, меня в пути увидят наши ребята? Помогут? Или самой повезет? – Но вы должны сообщить вашему начальству, что я добровольно к вам явилась и была готова показать вам место, где собрались парашютисты! – продолжала я гнуть свою линию. – Да-да. Все уже написано, – сухо перебил меня фельдфебель. – Там все устроится, и Ганса найдут… Так начался мой путь в неизвестное. Телега катилась под ярким солнцем по мокрому песку, по лужам. Наручники заменили тугой веревкой. Платье на мне высохло, волосы тоже. Сопровождали меня, кроме возницы на телеге, еще двое вооруженных ружьями полицаев. Один из них держал под курткой мои документы, – видела, как он их прятал. Я смотрела то на мокрый лес, то на сверкающее каплями недавнего дождя поле, усыпанное цветами, то на рожь возле дороги, и мысленно перебирала в памяти события этих суток, пытаясь угадать, что меня ждет в ближайшие часы». Тут, моя дорогая Элиана, я прерву наши с Соколовым и Лелей воспоминания и покажу тебе письмо нашего товарища Михаила. (Кстати, недавно мы с Еленой и Шурой, нашей однополчанкой, были у него в гостях в Краснодаре.) Он написал это письмо Елене Гордеевой-Фоминой вскоре после того, как нашел ее адрес. Ведь к концу войны нас так разбросало, что мы с трудом находили друг друга. Письмо Михаила, думаю, дополнит эпизод, о котором я рассказала Юрию Федоровичу.

Отрывок из письма бывшего партизана, разведчика-диверсанта Михаила Казакова.

Михаил Казаков, боец разведывательно-диверсионной части 9903. Подмосковье, 1940 г.

Михаил Казаков, боец разведывательно-диверсионной части 9903. Подмосковье, 1940 г.

«…Всякий раз, когда вспоминаю то утро 23 июля 1942 года, меня мучает совесть. Тишина. Вижу ржаное поле и дорогу посреди него. Солнце. На дороге появилась подвода-одноколка. С белыми повязками на рукавах и с винтовками за плечами шагают двое полицаев. Еще один, на вожжах, управляет. Едут шагом. На противоположной от нас с Карначиком стороне и к нам спиной сидит на подводе темноволосая девушка. Одинокое дерево на дороге против нас, в метрах пятидесяти от опушки, где мы лежим в кустах. Поравнялись с нами и начинают удаляться, никто не повернул голову. Мелькнула мысль, шепчу Димке: «Вроде наша Тамара?». Подвода удаляется медленно. Что делать? Стрелять? У меня была винтовка для бесшумной стрельбы. До сих пор не могу понять, почему не стрелял. Потом нахожу своей совести оправдание, ведь инструкция гласила: никаких действий не предпринимать, пока вся группа не соберется. А если бы выстрелил? Одного убил, а остальные двое открыли бы ответный огонь. Поднялся бы шум, лошадь испугалась бы, рванула. Нас только двое. Местность незнакомая. Лес мог быть окружен врагом. А если бы лошадь галопом увезла Тамару и возницу-полицая? А в него опасно было стрелять, он сидел рядом с ней, можно было промахнуться. Чем бы все в таком случае закончилось? Вот ведь какие вопросы возникают спустя десятилетия. Что это было – растерянность, трусость или решение на основе здравого смысла? …Сейчас, уже с высоты прожитых лет, все полнее осознаешь величие подвига, стойкости и мужества Тамары, оказавшейся в сложнейшей ситуации, которая могла бы выпасть на долю каждого из нас, – разведчику со всеми уликами в руках у такого изощренного, жестокого и хитрого врага. И такие враги поверили ей! Это ж надо было так их убедить! …А ведь все могло бы оказаться совсем иначе – и не было бы сейчас ни нас, ни наших детей, ни наших внуков. Мы продолжали борьбу, и в течение полутора лет после этого нанесли ощутимый урон врагу, выполнили задачу командования фронта. В этом большая заслуга нашей боевой подруги и товарища Тамары Николаевны Лисициан, с честью и твердостью духа прошедшей сквозь муки фашистского ада, а потом снова с оружием в руках сражавшейся с врагом. Леля, от меня лично и от моей семьи передай Тамаре наш низкий поклон и самые добрые пожелания крепкого здоровья, новых творческих успехов в ее благородном и нужном людям труде и долгих лет жизни. Михаил». Елена подарила мне это письмо на память. Как видишь, моя дорогая Элиана, сестричка милая, я могла быть спасена и избавлена от стольких страданий! Но судьба мне готовила новое испытание, совсем другой удел…

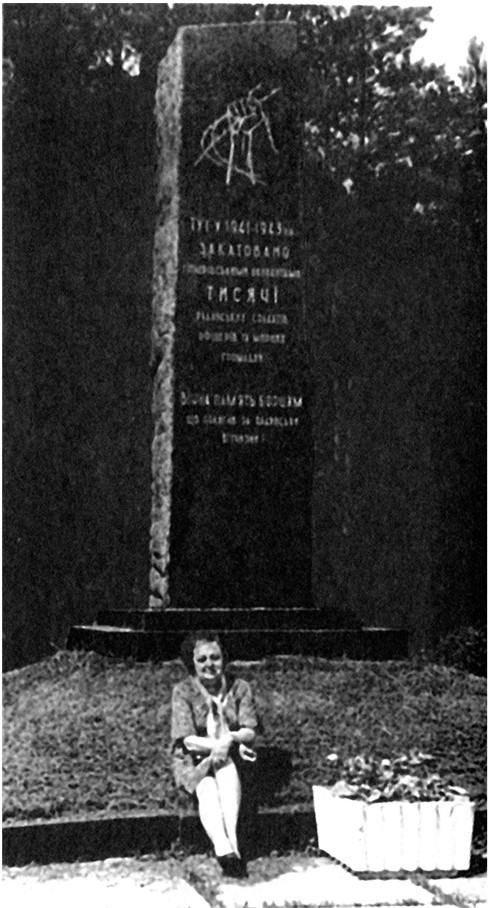

Памятник на могиле погибших советских воинов и местных жителей. г. Брагин, Гомельская область

Памятник на могиле погибших советских воинов и местных жителей. г. Брагин, Гомельская область

Глава 3 Тюрьма Брагин, Гомельская область