Могучий русский динозавр. №3 2023 г. [Литературно-художественный журнал] (fb2) читать онлайн

- Могучий русский динозавр. №3 2023 г. 2.69 Мб, 94с. скачать: (fb2) читать: (полностью) - (постранично) - Литературно-художественный журнал

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Могучий Русский Динозавр № 3 2022 г

Пройдёмте Павел Тюлькин

Ночью мы с друзьями возвращались домой кое с чем, и нас вдруг окликнули полицейские. Они вели под руки пьяного мужика средних лет. Тот плакал и кричал, что ни в чём не виноват. Шёл снег.

Сотрудники дружелюбно подозвали нас: «Ребят, не поможете?»

Несмотря на всё уважение к государству, мне не очень хотелось в это вмешиваться. Тем более сейчас. Поэтому я ответил: «Извините, но мы торопимся». Тогда один полицейский резко огрубел и вдруг крикнул: «Так, пройдёмте! Это ненадолго».

Я повторил, но уже тихонько: «Извините, мы очень торопимся», а мои приятели неожиданно оказались более сознательными гражданами и шагнули навстречу Российскому правопорядку. Сказали мне: «Да давай, недолго». Так мы и наше кое-что оказались в полицейской будке. Внутри было довольно уютно. Из-за решётки слышались хриплые крики возмущения.

Задержали мужика за то, что он помочился в неположенном месте. Нас просили подписать бумаги о том, что он сильно пьян и находится в неадекватном состоянии. Мужик в это время кричал, что если мы хоть одну закорючку поставим, то это будет означать, что мы мусорнулись. Слышать это было очень неприятно, ведь мы понимали, что он прав, но страх перед российской полицией – чувство более сильное.

Мы оставили свои подписи, и тут полицейский-главарь сказал: «Ну что, ребята, так просто я вас не отпущу».

Оказалось, в будку нас позвали вовсе не в качестве понятых, а потому, что одного из нас – моего приятеля Рому – подозревают в хищении трёх тонн железа. Всё дело в его зелёной куртке. Полицейскому показалось, что она очень похожа на куртку грабителя. В целом согласен, но не садить же за это в тюрьму.

Мы попросили разъяснений. Полицейский ответил: «Ну вот, смотрите», – и показал нам с телефона видео, где трое парней, перекинув через плечо верёвки, медленно волокли что-то по снегу вдоль железной дороги. Никто из них не был в куртке зелёного цвета.

Нам объяснили, что через полчаса приедет машина, которая отвезёт нас в отделение. Она приехала через три часа, но для начала нас нужно было обыскать.

Обыскивали не сказать чтобы тщательно (кое-что не нашли), но у второго моего приятеля обнаружили колюще-режущее оружие – циркуль. Его тут же изъяли, и больше мы его не видели. Чем Андрюхе теперь рисовать окружности – непонятно.

Коп, который обманом заманил нас в своё логово, попрощался. Я этому был только рад. Мы поехали в отделение.

Лампочки излучали тусклый свет. Мимо решёток, за которыми мирно похрапывали задержанные, нас повели в комнатку для снятия отпечатков пальцев, а потом сопроводили в кабинет на втором этаже.

В кабинете был один шкаф, один календарь за 2016 год, один стол, на нём компьютер, рядом со столом кресло и стул, на которых разместилось по полицейскому, а напротив, у стены, ещё пять стульев, на три из которых присели мы – подозреваемые в хищении трёх тонн железа.

Полицейские включили то видео, на котором была запечатлена кража, и стали смотреть то на экран, то на нас, то на экран, то на нас… Так продолжалось минуты две. Потом они переглянулись. Тот, что сидел в кресле, сказал: «Ну-ка пройдитесь от стены до стены». Мы встали, прошлись, сели. Полицейский хихикнул и сказал: «Учитесь где-то, ребят? Скоро не будете».

Мои друзья начали паниковать. Есть, конечно, вероятность, что мой мозг дорисовал это воспоминание, но кажется, Рома тогда даже воскликнул: «Да ладно?!» Я же в это время был довольно спокоен, потому что не верил в происходящее, и в итоге неожиданно сам для себя сказал: «Да он прикалывается!»

Повисла тишина, которая длилась на самом деле две секунды, но для меня в тот момент эти две секунды растянулись на три (я всё ещё не очень волновался).

Один из полицейских нарушил молчание: «Ну что он, придурок совсем?..» Тут я уже начал переживать больше, но коп вовремя продолжил: «Видно, что не они, сколько можно?»

С нами ещё мило поболтали о том, откуда мы родом и на кого учимся, оформили какие-то бумаги, и в шесть утра мы и наше кое-что были на свободе.

Ночью мы с друзьями возвращались домой кое с чем, и нас вдруг окликнули полицейские. Они вели под руки пьяного мужика средних лет. Тот плакал и кричал, что ни в чём не виноват. Шёл снег.

Сотрудники дружелюбно подозвали нас: «Ребят, не поможете?»

Несмотря на всё уважение к государству, мне не очень хотелось в это вмешиваться. Тем более сейчас. Поэтому я ответил: «Извините, но мы торопимся». Тогда один полицейский резко огрубел и вдруг крикнул: «Так, пройдёмте! Это ненадолго».

Я повторил, но уже тихонько: «Извините, мы очень торопимся», а мои приятели неожиданно оказались более сознательными гражданами и шагнули навстречу Российскому правопорядку. Сказали мне: «Да давай, недолго». Так мы и наше кое-что оказались в полицейской будке. Внутри было довольно уютно. Из-за решётки слышались хриплые крики возмущения.

Задержали мужика за то, что он помочился в неположенном месте. Нас просили подписать бумаги о том, что он сильно пьян и находится в неадекватном состоянии. Мужик в это время кричал, что если мы хоть одну закорючку поставим, то это будет означать, что мы мусорнулись. Слышать это было очень неприятно, ведь мы понимали, что он прав, но страх перед российской полицией – чувство более сильное.

Мы оставили свои подписи, и тут полицейский-главарь сказал: «Ну что, ребята, так просто я вас не отпущу».

Оказалось, в будку нас позвали вовсе не в качестве понятых, а потому, что одного из нас – моего приятеля Рому – подозревают в хищении трёх тонн железа. Всё дело в его зелёной куртке. Полицейскому показалось, что она очень похожа на куртку грабителя. В целом согласен, но не садить же за это в тюрьму.

Мы попросили разъяснений. Полицейский ответил: «Ну вот, смотрите», – и показал нам с телефона видео, где трое парней, перекинув через плечо верёвки, медленно волокли что-то по снегу вдоль железной дороги. Никто из них не был в куртке зелёного цвета.

Нам объяснили, что через полчаса приедет машина, которая отвезёт нас в отделение. Она приехала через три часа, но для начала нас нужно было обыскать.

Обыскивали не сказать чтобы тщательно (кое-что не нашли), но у второго моего приятеля обнаружили колюще-режущее оружие – циркуль. Его тут же изъяли, и больше мы его не видели. Чем Андрюхе теперь рисовать окружности – непонятно.

Коп, который обманом заманил нас в своё логово, попрощался. Я этому был только рад. Мы поехали в отделение.

Лампочки излучали тусклый свет. Мимо решёток, за которыми мирно похрапывали задержанные, нас повели в комнатку для снятия отпечатков пальцев, а потом сопроводили в кабинет на втором этаже.

В кабинете был один шкаф, один календарь за 2016 год, один стол, на нём компьютер, рядом со столом кресло и стул, на которых разместилось по полицейскому, а напротив, у стены, ещё пять стульев, на три из которых присели мы – подозреваемые в хищении трёх тонн железа.

Полицейские включили то видео, на котором была запечатлена кража, и стали смотреть то на экран, то на нас, то на экран, то на нас… Так продолжалось минуты две. Потом они переглянулись. Тот, что сидел в кресле, сказал: «Ну-ка пройдитесь от стены до стены». Мы встали, прошлись, сели. Полицейский хихикнул и сказал: «Учитесь где-то, ребят? Скоро не будете».

Мои друзья начали паниковать. Есть, конечно, вероятность, что мой мозг дорисовал это воспоминание, но кажется, Рома тогда даже воскликнул: «Да ладно?!» Я же в это время был довольно спокоен, потому что не верил в происходящее, и в итоге неожиданно сам для себя сказал: «Да он прикалывается!»

Повисла тишина, которая длилась на самом деле две секунды, но для меня в тот момент эти две секунды растянулись на три (я всё ещё не очень волновался).

Один из полицейских нарушил молчание: «Ну что он, придурок совсем?..» Тут я уже начал переживать больше, но коп вовремя продолжил: «Видно, что не они, сколько можно?»

С нами ещё мило поболтали о том, откуда мы родом и на кого учимся, оформили какие-то бумаги, и в шесть утра мы и наше кое-что были на свободе.

Баб Вер Валерий Андронов

Электричка из Девяткино отходила в 12:10, и у Сергея было время зайти в рюмочную и выпить водки. Жена его этого не одобряла, но теперь это не имело ровно никакого значения. Заказал сто граммов водки, бутерброд с килькой и кружку пива – малый джентльменский набор. Уселся среди таких же страждущих, как и он сам, за длинный и липкий деревянный стол, молча кивнув головой: мол, привет, ребята. Никто не обратил на него внимания: делом люди были заняты – похмелялись. Сергей не похмелялся: это была ежедневная процедура – приём горького, но необходимого лекарства, после которого душевная боль, с которой он жил последнее время, хоть немного отступала и притуплялась. Но не исчезала до конца, не пропадала – сидела в нём крепко и терзала, терзала и днём, и ночью.

В электричке Сергей заснул, и ему приснилась жена. Они ехали на велосипедах с дачи на озеро снова вместе – по песчаной, плотно утрамбованной машинами жёлтой дороге. Жена впереди, он – чуть отставая и правее. Яркое полуденное солнце золотило стволы сосен, полутени ложились на глаза, велосипеды мягко пружинили на песке и поскрипывали. Съехали с горки к озеру и, распугав уток, через песчаный пляж поехали прямо по воде, сине-серо-зелёной, к дальнему берегу, заросшему осокой и высоченными соснами. Из-под передних колёс расходились буруны, брызги летели во все стороны, и радуги вспыхивали и гасли между спиц. А потом он заметил, что невидимая глазу дорога, по которой ехала его жена, пошла как бы под горку, и её велосипед стал медленно уходить в воду, очень медленно и плавно. Жена обернулась к нему и улыбнулась, а он закричал ей, чтобы она прыгала с велосипеда, но она продолжала крутить педали, всё глубже и глубже погружаясь в воду. Он попытался соскочить со своего велосипеда, но не смог – и от бессилия только продолжал бешено жать на педали, пытаясь догнать уходившую от него жену, и кричал, кричал, кричал…

– Мужчина! Мужчина! – кто-то настойчиво теребил его за плечо. – Проснитесь, мужчина!

Сергей открыл глаза и увидел встревоженное лицо женщины, сидевшей напротив него. Это она его разбудила.

– Вам, наверное, что-то приснилось – что-то нехорошее: вы так… – женщина запнулась, подбирая слова, – страшно мычали.

– Да, спасибо! – он ещё не отошёл ото сна и водил очумелыми глазами по полупустому вагону. – Приснилось…

Посмотрел на проносившиеся за окном пейзажи: сосны, светло-коричневым забором выстроившиеся вдоль железной дороги, берёзы и осины, встроившиеся в этот забор, и высоченные зонтики ядовитого борщевика. Лужицы озёр, полустанки с опущенными журавлями шлагбаумов, дома, домики и домищи дач, и снова сосны. Оно и неудивительно – это же Сосновское направление. Сколько раз они вместе с женой ездили этой дорогой, а вот теперь он едет один, и ничего не изменилось.

Сергей сказал женщине ещё раз «спасибо», встал и, закинув на плечо рюкзак, пошёл к выходу – приближалась его станция. В тамбуре достал из куртки пачку сигарет и зажигалку и, как только двери разошлись, сошёл на потрескавшийся, выщербленный асфальт перрона и с наслаждением закурил. Электричка тоскливо и пронзительно вскрикнула у него за спиной, захлопнула двери и ушла по своим железнодорожным делам. А он так и остался стоять в одиночестве на краю перрона, вдыхая запах леса, загородного воздуха и табака. Решал, как ему идти к даче – лесом или через посёлок? Докурил, растёр окурок ногой и пошёл вдоль железной дороги, постепенно забирая влево: через подлесок к хлипкому мостку через безымянный ручеёк, по тропинке, вьющейся между невысокими ещё деревцами. Поднялся в горку и вышел на одну из многочисленных улиц дачного посёлка, от магазина повернул налево и через пять минут оказался у своей дачи. Постоял у калитки, тупо глядя на древний кодовый замок, заботливо накрытый пластмассовым горлышком бутылки из-под чего-то минерального. Кода Сергей не знал – замок всегда закрывала жена, а он всегда смеялся над этим и говорил, что вора этим не остановить. Снял рюкзак, протиснулся в щель между забором и калиткой, замаскированную лапами росшей у забора ели, и пошёл к дому.

Этот дом начинал строить дед Сергея ещё в прошлом веке. Сначала это был маленький домик в одну комнатку с маленькой же верандой. Потом повзрослевший отец Сергея пристроил ещё две комнаты и расширил веранду. Позже старший брат Сергея надстроил второй этаж. Дом как будто бы сам по себе рос вместе с его обитателями, вместе с ними взрослел и старился. Когда одни уходили, вместо них появлялись другие: дом знал минуты скорби и радости, звучали в нём детские голоса и старческое брюзжание, собачий лай и мяуканье кошек. По утрам он просыпался под пение птиц и засыпал вечерами под бормотание телевизора. И всем без исключения дарил покой, уют и своё тепло. Сейчас дом был зелёного цвета, когда-то – синим, а одно время даже радостно-жёлтым. Сергей на ходу достал ключи, отпер входную дверь, и аура дома – хоть и родного, но пустого – прокралась к нему в сердце. Дом молчал, словно затаился в ожидании гостей: наверное, ему тоже было одиноко, и он скучал. Сергей сразу же развил бурную деятельность: сбросил рюкзак на диван, включил газ и поставил чайник греться на плиту, прошёлся по первому этажу и везде раздёрнул шторы. По скрипучей лестнице, стараясь не наступить на сломанную третью ступеньку, поднялся на второй этаж и здесь тоже распахнул все окна. Вставил в магнитолу диск Deep Purple, и, когда зазвучали пронзительные аккорды знаменитого рифа из ‘Smoke On The Water’, дом вздрогнул – открыл глаза и стал просыпаться после долгого забытья…

Чайник закипел и громко свистнул, как заблудившаяся в ночи электричка. Сергей ещё немного постоял у окна на втором этаже, глядя на соседний участок, – похоже, что и там тоже кто-то появился (из трубы дома шёл дым), – и спустился вниз. Нашёл в старом и обшарпанном буфете банку кофе, кружку и сахар. Заглянул и в холодильник на всякий случай – пусто, как в колхозном амбаре. С кружкой в одной руке и пачкой сигарет в другой вышел на улицу и присел на скамеечку, примостившуюся справа от крыльца. Короткими глотками пил горячий кофе и смотрел на высоченную старую берёзу, росшую напротив дома. Скворечники, которые вешал на дерево ещё отец Сергея, совсем развалились, и скоро, судя по всему, осыплются трухой на землю. Отец рассказывал ему, что раньше, когда дед только получил этот участок, на нём росло очень много берёз. По мере строительства дома дед валил берёзы на дрова, и сейчас их осталось всего лишь две.

Сергей закурил, откинулся спиной на стену дома, и это будничное движение неожиданно напомнило ему одну так до конца и не понятую историю.

Они с женой частенько сиживали на этой скамеечке: Сергей обычно обнимал жену за плечи, она прижималась к нему – так и сидели, греясь на солнышке. И однажды прилетела птица, да где там птица, так – птичка. Маленькая, серенькая. И зависла в воздухе примерно в метре, прямо напротив их лиц. Поражённые этим дивом, они с женой замерли, а птичка висела в воздухе, трепеща крыльями, и внимательно разглядывала их, как-то механически поворачивая малюсенькую головку то в одну, то в другую сторону. Как бы спрашивая: «Вы кто? Вы здесь зачем?» Потом сорвалась и упорхнула в сторону, но тут же вернулась и снова зависла, рассматривая их по очереди то одним, то другим глазом. Повисела, посмотрела, и они на неё успели налюбоваться, а потом полетела куда-то дальше. То, что колибри умеют так делать, Сергей с женой знали, но чтобы местные птицы были способны на подобное… чудеса!

Сергей вернулся в дом, поставил пустую кружку на стол и пошёл в комнату жены, хотя и знал, что делать этого ему не надо бы. Не стоило ворошить былое, зачем тревожить больное, и так истерзанное сердце? Но всё равно пошёл, потащился, как на Голгофу. Вошёл и застыл в дверях: здесь тоже ничего не изменилось – ну почему, почему ничего не изменилось?! Это неправильно, так не должно быть! Раскрыл платяной шкаф, и запах – запах его жены, её духов, её тела, – как сладкий яд, проник в него. Схватил первое попавшееся под руку платье, прижал его к лицу, вцепился в ткань зубами и завыл совсем уже по-собачьи, присев возле шкафа на корточки. Безумие накрыло Сергея: вцепилось в кадык, выдавило из глаз слёзы и прибавило решительности – он швырнул платье обратно в шкаф и выскочил из комнаты. В узком коридорчике ногой отбросил в сторону разноцветный коврик, поднял три половицы, под ними обнаружились две бетонные плитки, – вытащил их и по крутой лестнице полез в подпол.

Нащупал выключатель, и неяркая лампочка вспыхнула под потолком. Справа от лестницы шли полки, на которых стояли пыльные бутылки с яблочным вином – результат многолетних винодельческих усилий отца Сергея, – банки с вареньем, маринованными огурцами и помидорами; а вот слева в стену был вмурован сейф. Не новомодный, с электронным замком и кучей разных прибамбасов, а старый, ещё советский, несгораемый и весом, наверное, с полтонны. Где его достал дед, как он умудрился притащить сюда это чудовище – один Аллах знал! Вообще-то, по этому подполу видно было, что война, которую дед прошёл от начала и до самого конца, так и не отпустила его. Потому что получился у него не подпол, не подвал, а чуть ли не полноценное бомбоубежище – с бетонными стенами, полом и потолком, с вентиляцией и водопроводом. А в сейфе с незапамятных времён хранился НЗ, собранный дедом. Ключ мягко вошёл в скважину: Сергей три раза провернул его в замке сейфа, опустил вниз здоровенную ручку и потянул на себя дверцу толщиной, наверное, сантиметров десять. Всё было на месте: пятилитровая канистра чистого спирта, пачки соли в полиэтиленовых пакетах, большие коробки спичек (тоже в полиэтилене) и ещё один пакет, за которым Сергей сюда и залез. С пакетом в руке выбрался из подпола, прошёл на веранду, сел за стол и положил пакет перед собой. Последний раз он держал его в руках лет десять назад: из первого пакета вытащил второй, а уже из него достал нечто, завёрнутое в промасленную тряпку. Положил на один из пакетов и аккуратно раскрыл: на тряпке лежал наградной дедовский ТТ с двумя полными обоймами, во всей своей хищной красоте.

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. Сергей помнил, как в детстве бабушка давала ему играться этими медалями, а вот куда все награды делись потом – этого Сергей не знал. Дед умер в девяносто четвёртом году, и пистолет должны были изъять. Но не изъяли, что и неудивительно, если вспомнить тот бардак, что творился в те годы в стране. А сдавать его добровольно никто и не собирался, опять же учитывая всё тот же бардак. И факт остаётся фактом: все медали и ордена деда пропали, а пистолет – вот он, лежал перед ним. Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок. Мягко щёлкнул курок – пистолет был хорошо смазан и, несмотря на возраст, работал вполне надёжно. Сергей ещё раз передёрнул затвор и прицелился в зеркало, вставленное в дверку буфета. А мысленно вставил обойму, передёрнул затвор, засунул ствол пистолета себе в рот и нажал на спуск. И всё – боли больше нет! И всё?! Да если бы знать – всё или не всё?! Это конец его мучений или только их начало? Нет ответа…

Какие-то непонятные звуки с соседнего участка вывели его из состояния ступора: то ли кто-то рубил дрова, то ли ломал их через колено. Сергей завернул ТТ в тряпку, засунул в пакет и отнёс его в свою комнату. Посмотрел в окно и выругался вполголоса: на соседнем участке баба Вера пыталась рубить дрова, а годов ей было, если Сергей не ошибался, где-то за девяносто. Что и говорить: удивительные вещи порой творит Создатель с людьми, награждая (или карая?) их долгой жизнью…

Торопливым шагом пересёк лужайку позади его дома, заросшую травой, мимо общего с бабой Верой колодца, вдоль недостроенной беседки – прямо к бабе Вере, неловко орудовавшей топором. Перехватил в воздухе занесённое топорище:

– Здравствуй, баба Вера! Давай-ка помогу!

– Ой! – испугалась старуха. – Хто ето?

Пригляделась подслеповато через смешные круглые очки: одна дужка у очков отсутствовала, и вместо неё была привязана чёрная верёвочка.

– Серёжка! Ты, што ли?

– Я, баб Вер, я! – Сергей уже держал в руках её топор. – Давай лучше я дров нарублю…

– А давай! – радостно согласилась баба Вера. – А я тебе потом рюмовку налью!

Сергей внимательно осмотрел топор бабы Веры и решил не рисковать, а сбегал за своим топором. Потом вытащил из сваленных в кучу дров чурбак потолще и установил его на колоду – баба Вера присела на другой чурбак в сторонке и приготовилась поговорить: любила она это дело. Сергей хакнул и с первого же удара развалил чурбак пополам – дело пошло.

– А твоя-то где? – с любопытством спросила баба Вера. – На работе, иль поругались, можа?

– Работает… – не стал откровенничать Сергей. Он с наслаждением махал топором: дрова были хорошие, берёзовые и кололись легко, с приятным хрустом.

– Ну-ну… – не поверила баба Вера.

– Ну а твой где? – просто чтобы поддержать разговор, спросил Сергей.

– Которай?

– А у тебя что – много их? – иронично спросил Сергей. И десять, и двадцать, и тридцать лет назад баба Вера называла его просто Серёжкой, а он её бабой Верой. А вот как зовут её мужа, он не знал; даже помнил его плохо – пересекались они с ним нечасто.

– Трое было! – гордо ответила старуха. Причём умудрилась это сказать так, что сразу же стало понятно: это только мужей было трое. Подумала недолго и, скорбно поджав губы, добавила: – Всех похоронила.

И опять какая-то двусмысленность послышалась в голосе бабы Веры – как продолжение недоговорённой фразы:

– Никто живым не ушёл!

Это было неожиданно. Сергей аж воткнул топор в колоду и с интересом посмотрел на бабу Веру.

– Уж я с имя ругалась – страсть! Бывало, дрались даж! Я по молодости-то шустрая была, – вошла во вкус старая и с радостью делилась опытом. – А к вечору – ничё, спать легли и помирились. Потому што спать надо вместе – тады и будет всё миром!

Сергей снова рубил дрова и слушал журчанье бабы Веры о том, как первый её муж пил сильно, отчего и помер, как второго мужа она сама пить отучила и что третий был шибко работящий – вот и надорвался. Сергей чувствовал, как от этого неторопливого рассказа уходит его боль: растворяется в неспешном говорке бабы Веры, в её простых словах и житейской мудрости – без остатка и, что самое удивительное, без водки…

– А можа ты мне ишо и веровку натяниш? – вкрадчиво спросила старуха, когда, на её взгляд, наколотых дров было уже достаточно.

– Какую верёвку? – уточнил Сергей, вытирая со лба выступивший пот.

– Да бельеву – каку ишо-то? А то вишь: бельишко постираю, а повесить и негде – всё ветром пообдирало.

– Инструмент-то у тебя есть – молоток, гвозди – или за своим сходить?

– Всё есть, Серёжка! – опять обрадовалась баба Вера и посеменила в дом. Вынесла кривой молоток, ржавую банку с гнутыми гвоздями, моток верёвки и показала всё это Сергею: – Вот!

Он с сомнением посмотрел на «инструмент» и пошёл к себе на участок за молотком и гвоздями…

Уже под вечер, когда Сергей дров нарубил, воды наносил, верёвку приладил и переделал ещё много чего, что требовалось по хозяйству, они с бабой Верой сидели на крылечке её дома. Он покуривал, с наслаждением ощущая лёгкую усталость в натруженных мышцах, и слушал вполуха очередную life story от бабы Веры. В голове у Сергея было пусто, а на сердце легко и свободно – чёрные вороны над ним уже не вились. Закатное солнце приглушило сочную зелень берёз, росших во дворе, и обмыло стволы сосен красным золотом.

– Ничо, Серёжка! – говорила баба Вера. – Жисть она така: сёдни – бела, завтри – чёрна, а ить жить-то всё одно надо!

– Да! – согласился со старухой Сергей. – Наверное, надо.

И добавил:

– Спасибо тебе, баб Вер!

– Осспади! – изумилась старуха. – Мне-то за што?

Электричка из Девяткино отходила в 12:10, и у Сергея было время зайти в рюмочную и выпить водки. Жена его этого не одобряла, но теперь это не имело ровно никакого значения. Заказал сто граммов водки, бутерброд с килькой и кружку пива – малый джентльменский набор. Уселся среди таких же страждущих, как и он сам, за длинный и липкий деревянный стол, молча кивнув головой: мол, привет, ребята. Никто не обратил на него внимания: делом люди были заняты – похмелялись. Сергей не похмелялся: это была ежедневная процедура – приём горького, но необходимого лекарства, после которого душевная боль, с которой он жил последнее время, хоть немного отступала и притуплялась. Но не исчезала до конца, не пропадала – сидела в нём крепко и терзала, терзала и днём, и ночью.

В электричке Сергей заснул, и ему приснилась жена. Они ехали на велосипедах с дачи на озеро снова вместе – по песчаной, плотно утрамбованной машинами жёлтой дороге. Жена впереди, он – чуть отставая и правее. Яркое полуденное солнце золотило стволы сосен, полутени ложились на глаза, велосипеды мягко пружинили на песке и поскрипывали. Съехали с горки к озеру и, распугав уток, через песчаный пляж поехали прямо по воде, сине-серо-зелёной, к дальнему берегу, заросшему осокой и высоченными соснами. Из-под передних колёс расходились буруны, брызги летели во все стороны, и радуги вспыхивали и гасли между спиц. А потом он заметил, что невидимая глазу дорога, по которой ехала его жена, пошла как бы под горку, и её велосипед стал медленно уходить в воду, очень медленно и плавно. Жена обернулась к нему и улыбнулась, а он закричал ей, чтобы она прыгала с велосипеда, но она продолжала крутить педали, всё глубже и глубже погружаясь в воду. Он попытался соскочить со своего велосипеда, но не смог – и от бессилия только продолжал бешено жать на педали, пытаясь догнать уходившую от него жену, и кричал, кричал, кричал…

– Мужчина! Мужчина! – кто-то настойчиво теребил его за плечо. – Проснитесь, мужчина!

Сергей открыл глаза и увидел встревоженное лицо женщины, сидевшей напротив него. Это она его разбудила.

– Вам, наверное, что-то приснилось – что-то нехорошее: вы так… – женщина запнулась, подбирая слова, – страшно мычали.

– Да, спасибо! – он ещё не отошёл ото сна и водил очумелыми глазами по полупустому вагону. – Приснилось…

Посмотрел на проносившиеся за окном пейзажи: сосны, светло-коричневым забором выстроившиеся вдоль железной дороги, берёзы и осины, встроившиеся в этот забор, и высоченные зонтики ядовитого борщевика. Лужицы озёр, полустанки с опущенными журавлями шлагбаумов, дома, домики и домищи дач, и снова сосны. Оно и неудивительно – это же Сосновское направление. Сколько раз они вместе с женой ездили этой дорогой, а вот теперь он едет один, и ничего не изменилось.

Сергей сказал женщине ещё раз «спасибо», встал и, закинув на плечо рюкзак, пошёл к выходу – приближалась его станция. В тамбуре достал из куртки пачку сигарет и зажигалку и, как только двери разошлись, сошёл на потрескавшийся, выщербленный асфальт перрона и с наслаждением закурил. Электричка тоскливо и пронзительно вскрикнула у него за спиной, захлопнула двери и ушла по своим железнодорожным делам. А он так и остался стоять в одиночестве на краю перрона, вдыхая запах леса, загородного воздуха и табака. Решал, как ему идти к даче – лесом или через посёлок? Докурил, растёр окурок ногой и пошёл вдоль железной дороги, постепенно забирая влево: через подлесок к хлипкому мостку через безымянный ручеёк, по тропинке, вьющейся между невысокими ещё деревцами. Поднялся в горку и вышел на одну из многочисленных улиц дачного посёлка, от магазина повернул налево и через пять минут оказался у своей дачи. Постоял у калитки, тупо глядя на древний кодовый замок, заботливо накрытый пластмассовым горлышком бутылки из-под чего-то минерального. Кода Сергей не знал – замок всегда закрывала жена, а он всегда смеялся над этим и говорил, что вора этим не остановить. Снял рюкзак, протиснулся в щель между забором и калиткой, замаскированную лапами росшей у забора ели, и пошёл к дому.

Этот дом начинал строить дед Сергея ещё в прошлом веке. Сначала это был маленький домик в одну комнатку с маленькой же верандой. Потом повзрослевший отец Сергея пристроил ещё две комнаты и расширил веранду. Позже старший брат Сергея надстроил второй этаж. Дом как будто бы сам по себе рос вместе с его обитателями, вместе с ними взрослел и старился. Когда одни уходили, вместо них появлялись другие: дом знал минуты скорби и радости, звучали в нём детские голоса и старческое брюзжание, собачий лай и мяуканье кошек. По утрам он просыпался под пение птиц и засыпал вечерами под бормотание телевизора. И всем без исключения дарил покой, уют и своё тепло. Сейчас дом был зелёного цвета, когда-то – синим, а одно время даже радостно-жёлтым. Сергей на ходу достал ключи, отпер входную дверь, и аура дома – хоть и родного, но пустого – прокралась к нему в сердце. Дом молчал, словно затаился в ожидании гостей: наверное, ему тоже было одиноко, и он скучал. Сергей сразу же развил бурную деятельность: сбросил рюкзак на диван, включил газ и поставил чайник греться на плиту, прошёлся по первому этажу и везде раздёрнул шторы. По скрипучей лестнице, стараясь не наступить на сломанную третью ступеньку, поднялся на второй этаж и здесь тоже распахнул все окна. Вставил в магнитолу диск Deep Purple, и, когда зазвучали пронзительные аккорды знаменитого рифа из ‘Smoke On The Water’, дом вздрогнул – открыл глаза и стал просыпаться после долгого забытья…

Чайник закипел и громко свистнул, как заблудившаяся в ночи электричка. Сергей ещё немного постоял у окна на втором этаже, глядя на соседний участок, – похоже, что и там тоже кто-то появился (из трубы дома шёл дым), – и спустился вниз. Нашёл в старом и обшарпанном буфете банку кофе, кружку и сахар. Заглянул и в холодильник на всякий случай – пусто, как в колхозном амбаре. С кружкой в одной руке и пачкой сигарет в другой вышел на улицу и присел на скамеечку, примостившуюся справа от крыльца. Короткими глотками пил горячий кофе и смотрел на высоченную старую берёзу, росшую напротив дома. Скворечники, которые вешал на дерево ещё отец Сергея, совсем развалились, и скоро, судя по всему, осыплются трухой на землю. Отец рассказывал ему, что раньше, когда дед только получил этот участок, на нём росло очень много берёз. По мере строительства дома дед валил берёзы на дрова, и сейчас их осталось всего лишь две.

Сергей закурил, откинулся спиной на стену дома, и это будничное движение неожиданно напомнило ему одну так до конца и не понятую историю.

Они с женой частенько сиживали на этой скамеечке: Сергей обычно обнимал жену за плечи, она прижималась к нему – так и сидели, греясь на солнышке. И однажды прилетела птица, да где там птица, так – птичка. Маленькая, серенькая. И зависла в воздухе примерно в метре, прямо напротив их лиц. Поражённые этим дивом, они с женой замерли, а птичка висела в воздухе, трепеща крыльями, и внимательно разглядывала их, как-то механически поворачивая малюсенькую головку то в одну, то в другую сторону. Как бы спрашивая: «Вы кто? Вы здесь зачем?» Потом сорвалась и упорхнула в сторону, но тут же вернулась и снова зависла, рассматривая их по очереди то одним, то другим глазом. Повисела, посмотрела, и они на неё успели налюбоваться, а потом полетела куда-то дальше. То, что колибри умеют так делать, Сергей с женой знали, но чтобы местные птицы были способны на подобное… чудеса!

Сергей вернулся в дом, поставил пустую кружку на стол и пошёл в комнату жены, хотя и знал, что делать этого ему не надо бы. Не стоило ворошить былое, зачем тревожить больное, и так истерзанное сердце? Но всё равно пошёл, потащился, как на Голгофу. Вошёл и застыл в дверях: здесь тоже ничего не изменилось – ну почему, почему ничего не изменилось?! Это неправильно, так не должно быть! Раскрыл платяной шкаф, и запах – запах его жены, её духов, её тела, – как сладкий яд, проник в него. Схватил первое попавшееся под руку платье, прижал его к лицу, вцепился в ткань зубами и завыл совсем уже по-собачьи, присев возле шкафа на корточки. Безумие накрыло Сергея: вцепилось в кадык, выдавило из глаз слёзы и прибавило решительности – он швырнул платье обратно в шкаф и выскочил из комнаты. В узком коридорчике ногой отбросил в сторону разноцветный коврик, поднял три половицы, под ними обнаружились две бетонные плитки, – вытащил их и по крутой лестнице полез в подпол.

Нащупал выключатель, и неяркая лампочка вспыхнула под потолком. Справа от лестницы шли полки, на которых стояли пыльные бутылки с яблочным вином – результат многолетних винодельческих усилий отца Сергея, – банки с вареньем, маринованными огурцами и помидорами; а вот слева в стену был вмурован сейф. Не новомодный, с электронным замком и кучей разных прибамбасов, а старый, ещё советский, несгораемый и весом, наверное, с полтонны. Где его достал дед, как он умудрился притащить сюда это чудовище – один Аллах знал! Вообще-то, по этому подполу видно было, что война, которую дед прошёл от начала и до самого конца, так и не отпустила его. Потому что получился у него не подпол, не подвал, а чуть ли не полноценное бомбоубежище – с бетонными стенами, полом и потолком, с вентиляцией и водопроводом. А в сейфе с незапамятных времён хранился НЗ, собранный дедом. Ключ мягко вошёл в скважину: Сергей три раза провернул его в замке сейфа, опустил вниз здоровенную ручку и потянул на себя дверцу толщиной, наверное, сантиметров десять. Всё было на месте: пятилитровая канистра чистого спирта, пачки соли в полиэтиленовых пакетах, большие коробки спичек (тоже в полиэтилене) и ещё один пакет, за которым Сергей сюда и залез. С пакетом в руке выбрался из подпола, прошёл на веранду, сел за стол и положил пакет перед собой. Последний раз он держал его в руках лет десять назад: из первого пакета вытащил второй, а уже из него достал нечто, завёрнутое в промасленную тряпку. Положил на один из пакетов и аккуратно раскрыл: на тряпке лежал наградной дедовский ТТ с двумя полными обоймами, во всей своей хищной красоте.

Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. Сергей помнил, как в детстве бабушка давала ему играться этими медалями, а вот куда все награды делись потом – этого Сергей не знал. Дед умер в девяносто четвёртом году, и пистолет должны были изъять. Но не изъяли, что и неудивительно, если вспомнить тот бардак, что творился в те годы в стране. А сдавать его добровольно никто и не собирался, опять же учитывая всё тот же бардак. И факт остаётся фактом: все медали и ордена деда пропали, а пистолет – вот он, лежал перед ним. Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок. Мягко щёлкнул курок – пистолет был хорошо смазан и, несмотря на возраст, работал вполне надёжно. Сергей ещё раз передёрнул затвор и прицелился в зеркало, вставленное в дверку буфета. А мысленно вставил обойму, передёрнул затвор, засунул ствол пистолета себе в рот и нажал на спуск. И всё – боли больше нет! И всё?! Да если бы знать – всё или не всё?! Это конец его мучений или только их начало? Нет ответа…

Какие-то непонятные звуки с соседнего участка вывели его из состояния ступора: то ли кто-то рубил дрова, то ли ломал их через колено. Сергей завернул ТТ в тряпку, засунул в пакет и отнёс его в свою комнату. Посмотрел в окно и выругался вполголоса: на соседнем участке баба Вера пыталась рубить дрова, а годов ей было, если Сергей не ошибался, где-то за девяносто. Что и говорить: удивительные вещи порой творит Создатель с людьми, награждая (или карая?) их долгой жизнью…

Торопливым шагом пересёк лужайку позади его дома, заросшую травой, мимо общего с бабой Верой колодца, вдоль недостроенной беседки – прямо к бабе Вере, неловко орудовавшей топором. Перехватил в воздухе занесённое топорище:

– Здравствуй, баба Вера! Давай-ка помогу!

– Ой! – испугалась старуха. – Хто ето?

Пригляделась подслеповато через смешные круглые очки: одна дужка у очков отсутствовала, и вместо неё была привязана чёрная верёвочка.

– Серёжка! Ты, што ли?

– Я, баб Вер, я! – Сергей уже держал в руках её топор. – Давай лучше я дров нарублю…

– А давай! – радостно согласилась баба Вера. – А я тебе потом рюмовку налью!

Сергей внимательно осмотрел топор бабы Веры и решил не рисковать, а сбегал за своим топором. Потом вытащил из сваленных в кучу дров чурбак потолще и установил его на колоду – баба Вера присела на другой чурбак в сторонке и приготовилась поговорить: любила она это дело. Сергей хакнул и с первого же удара развалил чурбак пополам – дело пошло.

– А твоя-то где? – с любопытством спросила баба Вера. – На работе, иль поругались, можа?

– Работает… – не стал откровенничать Сергей. Он с наслаждением махал топором: дрова были хорошие, берёзовые и кололись легко, с приятным хрустом.

– Ну-ну… – не поверила баба Вера.

– Ну а твой где? – просто чтобы поддержать разговор, спросил Сергей.

– Которай?

– А у тебя что – много их? – иронично спросил Сергей. И десять, и двадцать, и тридцать лет назад баба Вера называла его просто Серёжкой, а он её бабой Верой. А вот как зовут её мужа, он не знал; даже помнил его плохо – пересекались они с ним нечасто.

– Трое было! – гордо ответила старуха. Причём умудрилась это сказать так, что сразу же стало понятно: это только мужей было трое. Подумала недолго и, скорбно поджав губы, добавила: – Всех похоронила.

И опять какая-то двусмысленность послышалась в голосе бабы Веры – как продолжение недоговорённой фразы:

– Никто живым не ушёл!

Это было неожиданно. Сергей аж воткнул топор в колоду и с интересом посмотрел на бабу Веру.

– Уж я с имя ругалась – страсть! Бывало, дрались даж! Я по молодости-то шустрая была, – вошла во вкус старая и с радостью делилась опытом. – А к вечору – ничё, спать легли и помирились. Потому што спать надо вместе – тады и будет всё миром!

Сергей снова рубил дрова и слушал журчанье бабы Веры о том, как первый её муж пил сильно, отчего и помер, как второго мужа она сама пить отучила и что третий был шибко работящий – вот и надорвался. Сергей чувствовал, как от этого неторопливого рассказа уходит его боль: растворяется в неспешном говорке бабы Веры, в её простых словах и житейской мудрости – без остатка и, что самое удивительное, без водки…

– А можа ты мне ишо и веровку натяниш? – вкрадчиво спросила старуха, когда, на её взгляд, наколотых дров было уже достаточно.

– Какую верёвку? – уточнил Сергей, вытирая со лба выступивший пот.

– Да бельеву – каку ишо-то? А то вишь: бельишко постираю, а повесить и негде – всё ветром пообдирало.

– Инструмент-то у тебя есть – молоток, гвозди – или за своим сходить?

– Всё есть, Серёжка! – опять обрадовалась баба Вера и посеменила в дом. Вынесла кривой молоток, ржавую банку с гнутыми гвоздями, моток верёвки и показала всё это Сергею: – Вот!

Он с сомнением посмотрел на «инструмент» и пошёл к себе на участок за молотком и гвоздями…

Уже под вечер, когда Сергей дров нарубил, воды наносил, верёвку приладил и переделал ещё много чего, что требовалось по хозяйству, они с бабой Верой сидели на крылечке её дома. Он покуривал, с наслаждением ощущая лёгкую усталость в натруженных мышцах, и слушал вполуха очередную life story от бабы Веры. В голове у Сергея было пусто, а на сердце легко и свободно – чёрные вороны над ним уже не вились. Закатное солнце приглушило сочную зелень берёз, росших во дворе, и обмыло стволы сосен красным золотом.

– Ничо, Серёжка! – говорила баба Вера. – Жисть она така: сёдни – бела, завтри – чёрна, а ить жить-то всё одно надо!

– Да! – согласился со старухой Сергей. – Наверное, надо.

И добавил:

– Спасибо тебе, баб Вер!

– Осспади! – изумилась старуха. – Мне-то за што?

Дверной глазок Александр Олексюк

I

Я проснулся в половине третьего ночи и от нечего делать рассматривал вензеля на обоях. Стену слабо освещал уличный фонарь, мерно тикали часы с кукушкой, гудел увлажнитель воздуха. За окном с грохотом пролетел грузовик, и его тень, размытая, как пятно Роршаха, чёрной тучей накрыла обойные узоры. Машина секунд десять дребезжала по улице, а потом снова стало тихо, до новой порции криков. – Бедняги, – жена тоже проснулась, когда вновь закричали. – Может, тебе беруши сделать? Из ваты. Мне-то нормально, орут и орут. – Не надо беруши. Пошумят и успокоятся, – я взбил подушку и накрылся одеялом до подбородка. – Поубивают друг друга и успокоятся, – с сожалением вздохнула супруга и, чмокнув меня в щёку, повернулась на другой бок. Я не спал, ворочался и гонял в голове пустые, глупые мысли, словно бильярдные шары. Они отскакивали от бортиков сознания и не залетали в лузы, не додумывались, как бы обрывались на середине и прятались. Это раздражало. Я изо всех сил пытался провалиться в сон, но каждый раз, когда это почти получалось, откуда-то из недр нашего железобетонного муравейника вырывалась порция отчаянной ругани – злой и визгливой, будто ошпаренной кипятком. Дрянные стены панельного дома не выдерживали соседского отчаяния и пропускали его через мелкие поры, как радиацию. Ссора началась около восьми вечера и сперва огрызалась отдельными выкриками, которые я назвал «всполохами». К одиннадцати она уже пылала вовсю, ненадолго смолкала, потом перегруппировывалась и начинала стрекотать с новой силой. Ближе к утру у соседей всё-таки наступило затишье, и я задремал. Мне приснилось огромное картофельное поле, до горизонта заросшее чертополохом. Его следовало прополоть от края до края, а я потерял хозяйственные перчатки, поэтому хватал сорняки голыми руками, вгоняя в ладони тонкие, бледные жала. «Они ядовитые!» – мелькнуло на периферии ума, и я снова проснулся. Голову сверлил такой же шипастый, колючий крик, чуть приглушённый бетонными стенами. Чтобы не связываться с мыслями-оборванцами, я решил разобрать крик на части и прислушался. Но составных частей не было: усердствовала одна-единственная женщина. У неё был немного хриплый и истерический голос, но вместе с тем – сильный и зычный; казалось, он принадлежит великанше или оперной певице. Ни баса, ни баритона, ни даже раздражённого тенора за этим волевым, оглушительным меццо-сопрано услышать не удалось. В причинах конфликта я не разобрался: слышались только осколки ругательств, какие-то проклятья и причитания, иногда вырывались надрывные вопли, иногда – ровный крик: «А-А-А-А-ГРХ-А!» «Чтоб тебя», – сказал я и заходил по комнате. В углу, у стеллажа с книгами, лежали маленькие килограммовые гантели – жена занималась с ними гимнастикой. Я решил постучать ими по батарее, всё равно ведь весь подъезд, наверное, не спит. Несколько раз мне таким образом удавалось прекратить соседскую пьянку. Деликатно постучал по батарее. Почему-то три раза. Жена встрепенулась. – Что ты делаешь? – она приподнялась на локтях и включила светильник. Я с красными ошалевшими глазами стоял в трусах и держал в руке розовую гантель. – Надо ж их как-то утихомирить. – Пять утра уже, – жена зевнула и посмотрела на часы. – Ложись, вроде потише сейчас. Гантель сработала. Шум действительно прекратился. Я лёг и через пару часов проснулся – разбитый и помятый, как после туманных застолий. – Они что, всю ночь кричали? – спросила жена. – Всю ночь, – ответил я, а потом добавил: – кричала. Слышно было только женский голос, дородный такой, с переливами. – Сколько это уже у них? – Дней семь или пять, – я хлебнул из кружки и пошёл одеваться на работу. Скандальные соседи появились из ниоткуда. Никто не видел, как они въехали, хотя обычно при переезде «добро», нажитое годами, торжественно сваливается в бесформенную кучу у подъезда и таким образом сигнализирует о появлении новых жильцов. Кочующая куча редко вызывает симпатию и выглядит немного бесстыже. Выжженные треугольники на гладильных досках, тёмные разводы матрасов, заляпанные жиром холодильники с магнитами из Турции и Египта. Зрелище нагромождения случайных предметов как бы задирает юбку семейству, показывает быт без ретуши. Мебельно-вещевую груду хочется превратить в сугроб – накрыть саваном или клеёнкой, спрятать от чужих глаз. Но люди, как правило, просто смиряются со смущением и разве что немного краснеют. А скарб меж тем громоздится и сально, самодовольно блестит от прожитых дней. И в этом блеске есть что-то концентрированно страшное и печальное. Мне кажется, что на лакированных полочках, трюмо и тумбочках из ДСП отпечатывается жизнь, как в дактилоскопическом узоре. Улыбки, детские ладошки и простые житейские радости бледнеют едва заметными кляксами. Зато семейные драмы проецируются жирно – все эти слёзы, обиды, недоговорённые слова и резкие, злые фразы о деньгах или разводе. Я много раз видел такие кляксы и эти мещанские груды-сугробы, однако у наших новых соседей ничего подобного не было. Никто не видел, как они приехали, как разгружали бортовую «Газель», как толпились у лифта с коробками, торшерами и рогаликами ковров. Сначала мне казалось, будто они сделали это очень быстро, по-партизански, в рабочий полдень или ночью, но я внимательно посмотрел видеоархив с камеры домофона и никого не увидел. Ни бытовой кучи, ни «Газели», ни намёка на переезд. Туда-сюда шмыгали курьеры в разноцветных плащах, в подъезд забегали дети, одни и те же люди уходили на работу и возвращались домой. Дом жил по сценарию, но каждую ночь кто-то кричал.II

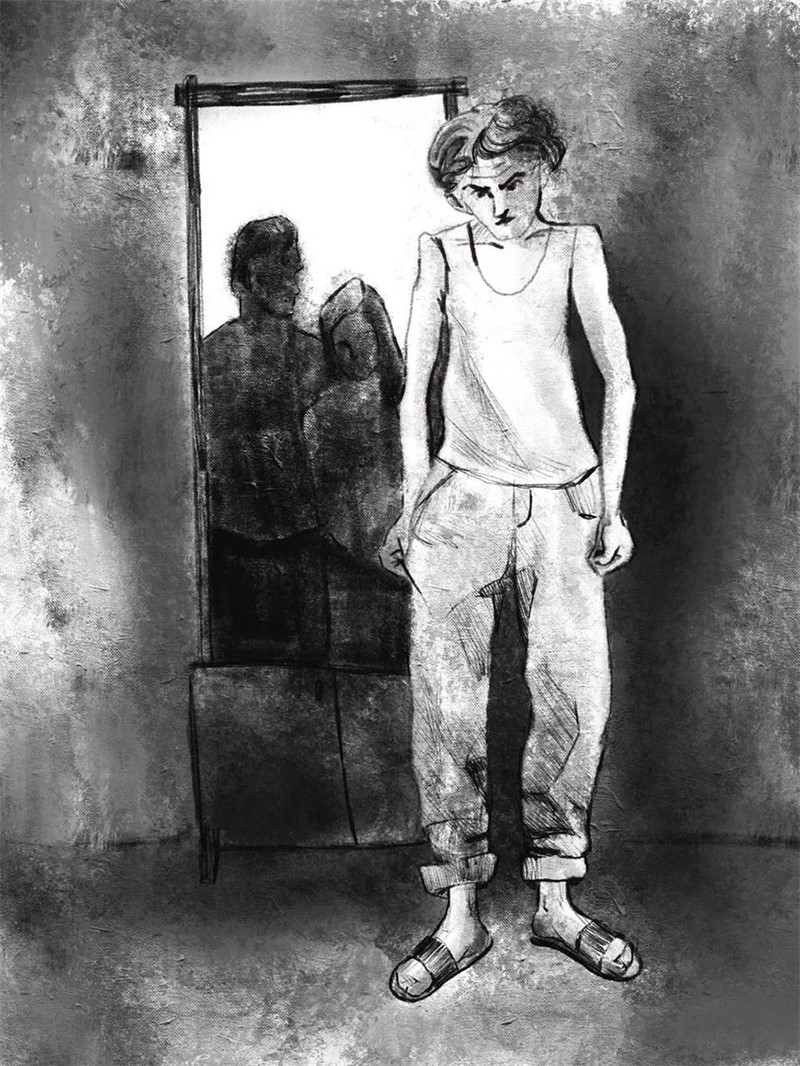

Весь день я провёл как сомнамбула: ходил, клевал носом, ничего толком не сделал и несколько раз больно ударился о дверной косяк. Поздно вечером вернулся домой, наспех проглотил кружку «Принцессы Явы» и отправился спать. Проснулся около часа ночи – снова кричали, и снова безумствовал тот тяжёлый, оперный голос. Крик лился ледяным, непроницаемым водопадом. В какой-то момент мне показалось, что его на бреющем полете перехватывает визг потоньше, детский или скорее даже младенческий, но потом я понял, что надрывается не ребёнок, а один-единственный сварливый голос, просто на более высоких нотах. Я резко вскочил с кровати и, не включая свет, нащупал тренировочные штаны. «Надоело! Надоело! Надоело!» – пульсировало в голове какими-то синими вспышками. Быстро оделся, ноги сунул в тапочки жены. Мои широкие ступни не помещались в узких тапках, и пятки неприятно елозили по полу. В таком виде я и выскочил в подъезд, успев подумать, что выгляжу наверняка очень глупо. Оказавшись на лестничной клетке, прислушался. Очень странно, но громкость крика не увеличилась, но и не уменьшилась – он стрелял ровными очередями, с перерывами на перезарядку. С площадки второго этажа, где мы жили, я крадучись спустился вниз. Там чернели две двери вместо трёх – одна была замурована, а проём выровнен вровень с зелёно-белой стеной. За ней находился офис местного ЖЭКа, вход туда шёл с улицы, поэтому дверь из подъезда заложили кирпичами и аккуратно закрасили. Однако почему-то оставили звонок. Много раз я проходил мимо и мне очень хотелось позвонить в этот звонок, но не решался. В голове гудело, крики, ругательства и причитания лились как из ведра. Но откуда? Я приложил ухо к замурованной двери – мало ли, может быть, в ЖЭКе кто-то ночует и каждую ночь устраивает «концерты». Точно! Поэтому домофон и не показал никаких незнакомцев. В ЖЭК зашли с улицы! Мне почудилось, будто источник крика найден, всё решено, наступит утро, и мы обязательно со всем разберёмся, в дом наконец вернутся тихие, спокойные ночи. Но это была ошибка. После перезарядки закричали, как мне послышалось, откуда-то сверху. Я в несколько прыжков преодолел пролёт второго и третьего этажей, оказался на четвёртом – там жили пенсионеры Мартынюки, семейство узбеков Вахидовых и мать-одиночка с сыном-подростком. Они приехали недавно, и мальчик выглядел забитым и всегда грустным. «Ты сошёл с ума, – пробормотал я, когда начал поочерёдно прикладывать то одно, то другое ухо к холодным дверям соседей. – Ты выглядишь как сумасшедший – в тапках жены, старых трениках, слушаешь соседские двери». Я не только выглядел как сумасшедший, но и вёл себя соответственно: одно ухо затыкал указательным пальцем, другим елозил по двери, сгибая и разгибая шею, словно слушал биение чужого сердца или шумы в чьих-то лёгких. Вдруг затылок что-то кольнуло, внутри неприятно похолодело: мне почудилось, будто чей-то взгляд буравит меня через один из дверных глазков. Только чей? Старого Мартынюка? Узбека Вахидова? Его жены в пёстром платье? Печального парнишки, измученного и бледного? Я как раз слушал именно их дверь. Внизу, на уровне ног, на тёмном металле виднелись грязные отметины подошв, наверное, мальчик или его мама периодически стучали в дверь ногами. Мне стало жутко, но не за себя, а за ребёнка, который притаился и, вероятно, с ужасом наблюдал за мной через круглый окуляр дверного глазка. Дверь в квартиру отделяет пространство тёплого и уютного мира, где всё до боли знакомо и безопасно от хаоса, не поддающегося контролю. По одну сторону – ты, твои любимые книги, твои сны и взбитые подушки, твой понятный, изученный вдоль и поперёк космос, по другую сторону – холодная тишина подъезда, общественное место, где действуют свои законы, где может быть всякое и где ты почти ничего не решаешь и не знаешь, кто завтра будет подниматься по лестнице, стоять на площадке, курить, помалкивать. Глазок в данном случае – своеобразное окно, выходящее в чистилище, это ещё не полноценный ад, не внешний мир с его лихими людьми и вьюгами, но его пролог, лимб, пропахший табаком и запахами из квартир. Когда в детстве я просыпался глубокой ночью и шёл на кухню попить воды, мой путь пролегал мимо входной двери. «Не смотри в глазок, не смотри в глазок, не смотри в глазок», – шептал я себе, на цыпочках пробираясь по коридору. Я был уверен, что если всё-таки взгляну в него – то непременно увижу одинокую фигуру человека. Тот будет молчать, не двигаться и тихо смотреть на нашу дверь, обтянутую дерматином с разноцветными заклёпками. Маленькое дверное окошко позволяет видеть лестничную клетку как бы слегка в отдалении, выпукло. Но даже первоклассником я понимал, что дверной глазок обманет, и фигура незнакомца в реальности будет гораздо ближе, чем я увижу, и что если прислушаться, то можно услыхать его зловещее дыхание или зубовный скрип. Между тем крик рваным ветром налетал со всех сторон: снизу, сверху, справа и слева! Я испугался, что вот-вот тронусь умом, отпрянул от двери и начал медленно возвращаться обратно, шаркая голыми пятками по ступенькам. Между третьим и вторым этажами на всякий случай приложил ухо к кладовке, уткнувшейся в углу. Это была каморка, которая пряталась за чёрной железной дверью. Там проходила труба мусоропровода, но им не пользовались. Десять лет назад это пространство решили захватить наши соседи по площадке – бойкие и наглые Ряхины. Они подделали протокол общего собрания жильцов, уладили вопрос в том самом ЖЭКе на первом этаже и справили кладовку вокруг тоннеля. Старшая Ряхина, гремя ключами, доставала оттуда картошку и пыльные банки солёных огурцов в мутном рассоле. Из ряхинских закромов тоже не доносилось ни звука, крик яркими всполохами гулял по подъезду. Я спустился к себе. Когда за мной захлопнулась дверь, крик прекратился так же внезапно, как и появился. Я постоял какое-то время в тёмном коридоре, а потом, дрожа всем телом, задержал дыхание и посмотрел в дверной глазок. В подъезде никого не было. – Неужели ты ничего не слышала? – спросил я у жены, когда наступило утро. Она, в отличие от меня, выглядела свежо и бодро. – Опять кричали? – как бы между прочим уточнила жена. – Ты знаешь, что-то смутно помню, но как в тумане. Кстати, ты не брал мои тапки? Прошёл день, наступила новая ночь. Я даже не думал ложиться, а прошёл на кухню, прямо в кружке заварил дешёвый кофе «Жокей» и стал ждать. Как я и предполагал, после полуночи крик вернулся. Поначалу он словно лаял, но потом перешёл в обычный, сводящий с ума ор, ругань, обрывки матерной брани. Я только этого и ждал, и сразу же позвонил в полицию. Чтобы экипаж приехал, пришлось соврать, будто где-то за стенкой не просто кричат, но и истошно зовут на помощь. – Мне кажется, там кого-то режут, – сказал я дежурному. – Из какой вы квартиры? – уточнил металлический голос лейтенанта. – Из девяносто пятой, я вас дождусь. – Честно говоря, мне не верилось, что полиция обнаружит источник крика, но очень хотелось услышать их мнение. Раскрыть какую-то паскудную тайну и тем самым переложить проблему с собственных плеч на чужие – государственные, в строгих прямоугольниках погон. В уме мелькнуло страшное предчувствие. А вдруг они приедут и совсем ничего не услышат, а я в это время буду глохнуть от крика? Что тогда? Психиатрическая лечебница? Инвалидность? С другой стороны, жена-то, Алёнка, тоже слышала крики, или нет? Я вспомнил, что в девяносто седьмом году одна моя дальняя родственница – тётя Зина – сошла с ума, насмотревшись рекламы. В тот летний вечер они сидели с мужем перед телевизором и пили чай. Тётя Зина дождалась, когда закончится реклама прокладок, медленно встала с кресла и, не говоря ни слова, вышла на балкон. Её супруг – Степан Николаевич – решил, что она захотела подышать, в квартире было душно, но женщина, как была – в тапочках и лёгком, ситцевом халате, – забралась на ограждение и выбросилась с десятого этажа.III

Воспоминания о несчастной тётке, так буднично и нелепо прекратившей свою жизнь, прогнала тревожная мысль. Я заметил, что опустил в кружку уже седьмой кубик рафинада, а кофе всё равно был горьким. Кучка сахара не растворилась и смешалась с гущей. Семь кубиков… Маниакальное поглощение сладкого – верный признак шизофрении, я где-то читал об этом или от кого-то слышал. А что, если я и вправду болен? Всё мне казалось тревожным и странным, будущее виделось размытым и серым, словно я смотрел на него через закопчённое стёклышко. В этих размышлениях я не сразу обратил внимание, что крик закончился. Он будто бы стал частью меня, как зубная боль, к которой привыкаешь и не сразу замечаешь облегчение. Спустя минуту в дверь деликатно постучали, хотя могли и позвонить. Два усталых человека в тёмно-синих форменных куртках стояли на пороге и измученно смотрели мне в лицо. От них пахло смесью снега, табака и приторно-сладкого автомобильного освежителя воздуха. Какие-то клубнично-сливочные нотки, которые не вязались с образом полицейских. – Что у вас случилось? – спросил, по-видимому, старший в группе, офицер с погонами старлея. Он носил старомодные пепельные усы, но на вид ему было лет двадцать семь, не больше, форма на его фигуре сидела безразмерным мешком и казалась нелепой. – Знаете, уже которую ночь в доме кричат. Спать невозможно, – я скорчил жалобную гримасу. – Такое ощущение, что там кого-то каждый день мучают! Я немного стушевался при виде полицейских и говорил чуть-чуть заикаясь. – В какой квартире? – строго поинтересовался старлей. – В том-то и дело, что не могу уловить. Прошлой ночью, когда началось, я даже в подъезд вышел проверить и ничего не понял, кричат как бы отовсюду разом. У нас шесть этажей в доме, я дошел до четвертого и на первый спускался, и везде слышал крик. – А-а-а, отовсюду кричат. Хм, вот как, – с нескрываемым облегчением сказал офицер, а потом, слегка улыбаясь в усы, обратился в коллеге: – Серёж, запиши там в протоколе про «отовсюду». Ещё кто-то, кроме вас, слышал крики? – Ну, жена говорит, что слышала, хотя я и не уверен, что она именно этот крик имела в виду, а с соседями я ещё не общался. – Мои слова мелким, бисерным почерком заносил в лист протокола сержант Серёжа. – Давайте так. Коллективную жалобу пишите. То есть со всех соседей возьмите подписи под заявлением, мол, в такой-то квартире – выясните, кстати, в какой именно, – регулярно нарушают режим тишины. А потом документ своему участковому принесите. Он в соседнем доме, двадцать первом. Будем разбираться. Распишитесь здесь, – полицейский протянул ручку и планшет с протоколом. Я заметил, что с колпачка ручки свисал спиралевидный розовый проводок, такие ручки – на привязи – бывают в МФЦ и ведомствах, где посетители часто расписываются. Украли они её, что ли? Не глядя поставил автограф и закрыл дверь. Когда полицейские спустились, я нерешительно, сквозь страх и тремор, посмотрел в глазок. В подъезде никого не было. На следующий день после работы начал обход соседей. Кого-то не застал дома, кто-то не открыл, Ряхины и Мартынюки весьма грубо сказали, что ничего не слышали, а вот мальчик – тот грустный подросток, дверь которого я слушал, – на вопрос о криках покраснел и отрывисто заявил, что мама на смене. – А сам-то слыхал что-нибудь? – спросил я. Парень стоял в шортах, носках крупной вязки и детской футболке, из которой он давно вырос, она стягивала его живот, как барабан, отчего полнота и нескладность мальчишки ещё сильнее бросались в глаза. – Да нет, не слыхал. Правда, мама часто плачет, но негромко, – внезапно сказал мой сосед. – А чего она плачет? – поинтересовался я. Отрок резко обернулся и бросил короткий взгляд куда-то стену, которую покрывали выцветшие, старые обои. В некоторых местах, под самым потолком, они отошли и готовились безвольно сползти вниз. Школьник вдохнул, ещё больше покраснел и тихо, но уверенно зашептал: – Не знаю, может, из-за папки. Когда мы вместе жили, она прямо громко кричала, я ещё маленький был, но хорошо помню. А сейчас уже негромко кричит, даже не кричит, а, знаете, как бы воет немного, но вряд ли вы слышите, она тихо это делает, в своей комнате. Наверное, даже думает, что и я не знаю, – ребёнок высказался и зачем-то пробормотал «извините». Мне стало жалко мальчика и его маму. – Как тебя зовут? – спросил я. – Виталик, – ответил сосед. – А меня дядя Саша, – сказал я и протянул руку мальчику. Его ладонь была слабая и холодная. Я подумал, что человеку с такими руками будет очень непросто жить, и вручил ему бумагу и ручку. – Распишись здесь, пожалуйста, и номер своей квартиры подпиши. Мы когда выясним, откуда кричат, там сверху впишем номер квартиры нарушителей тишины. Школьник с опаской начал медленно выводить свою подпись – закорючку, похожую на букву «Ж». – Виталик, а приходите как-нибудь к нам в гости со своей мамой. Вечерком. Я в сорок четвёртой квартире живу, на втором этаже. Чаю попьем, жена моя испечёт пирог. Придёте? – Не знаю, я маме обязательно передам, – ответил мальчик и стал уже совершенно багровым. – Спасибо. – Не за что. В тот день мне открыл ещё один сосед – Михаил Юрьевич с пятого этажа. Это был высокий, внимательный человек лет пятидесяти, с длинными, собранными в косичку волосами. Он носил густую седеющую бороду и напоминал не то барда, не то священника, не то философа. Собственно, кем-то вроде философа, священника и барда он и являлся: преподавал Закон Божий в воскресной школе, а на жизнь зарабатывал «мужем на час». По всему району он расклеил рукописные объявления с предложением своих услуг и ходил по квартирам делать мелкий ремонт: чинил капающие краны, вешал люстры, собирал мебель. Михаил Юрьевич был единственным человеком в подъезде, с которым мы хотя бы немного общались и несколько лет назад даже оставили ему ключи от своей квартиры, когда уезжали отдыхать в Геленджик. Попросили кормить кошку и поливать цветы. Сосед с радостью согласился. Жена как-то говорила, что он окончил философский факультет МГУ, а потом хотел стать священником, но вместо этого поехал жить и работать в Сибирь, там из каких-то соображений женился на дочке шамана, а дальше история обрывается. Вернулся к нам он уже один и в семинарию поступать не стал, как, впрочем, и снова жениться. Михаил Юрьевич обрадовался, когда меня увидел, но не пригласил зайти, а взял за локоть и провёл вниз, на площадку между этажами. – Покурим тут в окошко тихонечко, не против? – виновато спросил сосед и достал из-за трубы мусоропровода смятую баночку «Нескафе», полную рыжих окурков. – Да нет, конечно, курите, пожалуйста, – сказал я. – Эх, грехи, грехи, – печально произнёс мужчина и смачно затянулся. – Курить – значит бесу кадить, – добавил он уже более уверенно, выпустил дым в форточку, а потом заметил: – Вы даже не догадываетесь, Саша, сколько раз я намеревался бросить, но меня, не поверите, духовник не благословляет! Говорит, ты, Миша, как эту гадкую привычку оставишь, обязательно возгордишься, а гордыня – мать всех грехов. Вот я и курю. Михаил Юрьевич замолчал и задумчиво дымил, делая большие затяжки. Молчание с ним рядом не напрягало, но я всё равно спросил: – Скажите, а вы случайно не слышали криков? Ругань какая-то, брань. Уже неделю как. – Честно говоря, не слышал. Я, понимаете, как прихожу домой, в наушниках засыпаю под лекции о философии, богословии, это у меня со студенчества остался такой условный рефлекс, – сосед засмеялся, – слышу монотонный голос лектора и сразу засыпаю, как убитый. – Кричит кто-то в подъезде, а я и не знаю кто. – А вы здесь сколько живете? Лет пятнадцать, наверное? – спросил Михаил Юрьевич. – Даже, пожалуй, семнадцать, – сказал я. – Вот и я примерно семнадцать лет обитаю здесь, и притом половину наших соседей не знаю, а ведь там, как вы говорите, могут люди и кричать, и страдать, и мучиться, и им, может быть, помощь нужна. Мы живём в страшное время, Саша, – сосед-философ аккуратно затушил сигарету в банке и прикурил новую. – Вселенная человека сузилась до размеров его квартиры, понимаете, бетонного кубика с обоями и вензелями, где он сидит себе и чаи гоняет, а в это время за стенкой – другая вселенная со своими квазарами, сверхновыми и чёрными дырами, и тоже чаи гоняет, или пиво пьёт, или доедает пельмень, или кричит от ужаса и тоски. И никому ни до кого нет дела. Я часто лежу, когда свои лекции слушаю, и перед тем, как заснуть, размышляю, что же, интересно, творится у меня за стенкой? Вроде семья какая-то поселилась, въехали года два назад, живут тихо, словно мыши, но что там в этом тихом омуте водится, я и подумать боюсь. И вот лежу я, лбом к стене прижавшись, а за ней, думаю, другой лоб и тоже сопит человек, и наши лбы отделяет друг от друга всего лишь кирпичная кладка. Полметра максимум. Это страшно. Мне всегда казалось, что Михаил Юрьевич сонный, застенчивый человек – Диоген из бочки, – но в этот раз он говорил напористо и жарко, активно жестикулируя одной рукой, вторую – с сигаретой – держал возле форточки. – Я же тут по всему району бегаюуже который год. И вот, значит, недавно в 36-м доме – я там ламинат стелил – рассказали мне историю. Соседка моих клиентов – одинокая старушка – умерла и мумифицировалась, оттого и не пахла, – так и сидела за столом со щербатой кружкой три года, а они всё это время спокойно жили. Праздновали дни рождения, представляете, и Новый год, говорили: «С новым счастьем» и: «Возьмите, пожалуйста, кусок фаршированной щуки», или: «Передайте голубец, Геннадий Андреевич»… А в это время за тонкой стеной, дом-то панельный, стены ерундовые, сидела бабушка и «чай пила» три года в одной позе. И никто её не хватился, никто даже не заметил, что она куда-то исчезла. Тело нашли случайно, когда техники из «Горгаза» приехали устранять неполадки в системе, и им нужно было, кровь из носу, попасть в квартиру старушки. Там её и нашли. – И что соседи? Которым вы ламинат стелили, что они сказали? – спросил я. – Жаловались, искали виноватых, мол, бабулей никто не занимался, а я по глазам и по их интонации понял, что им просто теперь брезгливо жить. Поди ж ты – три года с трупом по соседству обитали. Впрочем, виноватых в итоге нашли – на соцслужбу пеняют, дескать, они бабкой не занимались. Люди вечно всем недовольны и всегда кого-то обвиняют, кроме себя. Вы говорите, кричит кто-то? Так вот, я думаю, что вселенные соприкасаются, только если кто-то начинает кричать или, уж простите, дурно пахнуть, хотя тогда уже поздно. Это как бы выводит из морока. Кричат – значит, оказывается, есть и другие бетонные кубики, и другие вселенные там живут. И они, скорее всего, несчастны, потому что сейчас много несчастных и грустных людей, – последние слова Михаил Юрьевич произнёс медленно и задумчиво, он курил уже третью сигарету. Я дал ему расписаться в бумаге. – Михаил Юрьевич, а вы не знаете, вот если человек много сахара в чай кладёт, то это может свидетельствовать о развитии шизофрении? – спросил я. – По-моему, какой-то бред. Я и сам ложек пять кладу, – засмеялся сосед и пожал мне руку. В тот вечер, на удивление, не кричали. Я впервые за последние дни хорошо выспался. Утром пошёл на работу, а вернувшись, плотно поужинал и лёг спать. Однако по уже заведённой привычке проснулся около трёх часов ночи: тикали часы, медленно и глубоко дышала жена, за окном с грохотом проехал грузовик. Крика не было. Неужели всё закончилось? Мне захотелось отметить это событие глотком холодной воды. Чтобы не тратить время на поиски своих тапок, они вечно терялись, я сунул ноги в тапочки жены и засеменил на кухню. Оказавшись в коридоре, вдруг остановился и замер. Сознание охватила навязчивая, липкая мысль, как в детстве: «Не смотри в глазок, не смотри в глазок, не смотри в глазок!» Я начал медленно подходить ко входной двери, пятки вновь неприятно елозили по полу, в голове пульсировала кровь, где-то у крестца появилось неприятное тянущее ощущение. Спустя мгновение прильнул щекой к двери, прищурился и посмотрел в глазок. В подъезде, примерно в метре от нашей двери, неподвижно стояла одинокая фигура, как статуя или манекен. Одетая в длинное чёрное пальто и красный берет, лица я не разглядел. Как ни странно, я не испытал ужаса. Он снежным комом нарастал по мере приближения к двери, но мгновенно растаял, как только я увидел фигуру в подъезде. Спокойно и медленно, чтобы не спугнуть незнакомку, открыл дверь. – Здравствуйте, – сказал я фигуре. – Доброй ночи, – ответила фигура поставленным оперным голосом, который я сразу узнал. Сначала женщина не двигалась и стояла ко мне боком, но потом медленно повернулась и внимательно посмотрела на меня. У неё было вытянутое, болезненно-бледное лицо и глубоко посаженные глаза. Очень печальные, словно с бельмом концентрированного горя. Из-под красного берета, слегка поношенного, в мелких катышках, на плечи падали тонкие светлые волосы, безжизненные, как у утопленницы. Странная женщина, на вид – около сорока лет, высокая и худая. В принципе, она могла бы быть даже красивой, если бы не эта странная вытянутость, делавшая голову незнакомки похожей на запятую. Впрочем, облик женщины не отталкивал, а вызывал какое-то неясное сочувствие: казалось, что она очень несчастна и на её фоне любые наши горести и проблемы кажутся пустыми и несущественными. – Вы кого-то ждёте? – спросил я как можно более вежливо. Я испугался, что он ответит: «Вас». – Нет, я иду домой, – сказала женщина ровным, безэмоциональным голосом. В нём было нечто наигранное, так могла говорить карнавальная маска. – Это вы кричали всё это время? – я решил спросить в лоб. – Да, это я кричала, – таким же пустым, нулевым голосом проговорила женщина. Я ждал, что она что-то добавит, но она молчала. – А почему вы кричали? – Мне было плохо. – Плохо… Знаете, а приходите к нам в гости! – Я позабыл свою злость, раздражение и страх. Мне вдруг очень захотелось помочь этой несчастной разрушить кирпичную кладку, о которой говорил Михаил Юрьевич, протянуть руку. – Приходите! Да хоть завтра вечером. Чаю попьем, моя жена приготовит пирог. А ещё, знаете, наши соседи сверху, там мальчик Виталик и его мама, тоже придут. Посидим. – Хорошо, я приду, – всё так же безэмоционально ответила женщина и стала медленно подниматься по ступенькам, хотя у нас имелся старый, ещё довоенный лифт. – Спасибо. – Постойте, а на каком этаже вы живёте? – На седьмом, – ответила незнакомка, когда её фигура уже скрылась из виду. Я вернулся в постель и долго не мог заснуть. «Она не придёт, ведь в нашем доме нет седьмого этажа», – с этой мыслью я провалился в сон. Мне снились лестницы, которые никуда не ведут.Ничьё дитя Андрей Иванов

Правдивая история из нашей реальности