Меч для кольского щита

В Основных направлениях развития нашей страны изучение строения, состава и эволюции Земли выделено как одна из важнейших научно-технических программ, в рамках которой планируется бурение серии сверхглубоких скважин.

В Основных направлениях развития нашей страны изучение строения, состава и эволюции Земли выделено как одна из важнейших научно-технических программ, в рамках которой планируется бурение серии сверхглубоких скважин.

Усилиями многих поколении ученых — геофизиков, географов, геологов — человек уверенно опустился на горизонты в несколько километров — там нефть, уголь, руда. И ныне у нас все, кроме, пожалуй, пищи и одежды, от земных глубин.

А что там, глубже? Практика подгоняла любознательность. Тонкая кожура земного «яблока» оказалась не беспредельной по запасам полезных ископаемых. Наконец, там, в глубинах, разгадка причин, быть может, самого страшного по сей день стихийного бедствия — землетрясений... Так формировалась идея сверхглубокого бурения. Практика же начиналась с дискуссий — время ли бурить? Готовы ли мы технически к этому? И если нет — пока «собирать камни» с поверхности и глубин реальных, а о желанных сверхглубинах ограничиться до поры информацией опосредованной, той, что давали методы геофизического зондирования.

То были шестидесятые годы. Время выдающееся в истории цивилизации. Стремительного выхода земной науки в космос. И выхода идеи сверхглубоких скважин из тишины академических кабинетов. Как ни покажется странным, первое ускорило общественное «созревание» второго события.

Мы начали терять счет эпохальным космическим достижениям. Восхищенно умолкали перед фотографиями Венеры и Марса, в земные лаборатории доставлялись лунные камни и метровые керны подповерхностных пород ближайшей соседки Земли, автоматы за десятки миллионов километров сообщали характеристики слагающих планеты веществ. А у нас под ногами через считанные километры начиналось неведомое.

Видный советский геолог В. В. Белоусов писал, что создалось положение, когда далекое космическое пространство оказалось известным в некоторых отношениях даже лучше, чем собственная планета. И чем основательнее мы знакомились с околосолнечным пространством, тем чаще начинали задумываться о загадках и проблемах Земли. Почему она порой столь щедра на богатства, порой скупа? Почему неспокойна? То были вопросы общественно актуальные; и они не могли, разумеется, не ускорить практическое созревание идеи сверхглубоких.

Бурильный бум открыл американский проект «Мохол» в начале 60-х годов. Скважина прошла пять километров у берегов Калифорнии. Затем в Оклахоме заложили «Берту Роджерс». На отметке 9583 метра из-за прорыва расплавленной серы бурение пришлось остановить, и этот результат долгое время оставался рекордным, а для скептиков еще и аргументом в пользу бесполезности самой идеи. Но 6 июня 1979 года этот результат и «аргумент» перечеркнул коллектив рабочих и ученых на Кольской сверхглубокой.

В тот день родился, если применительна к состязанию с природой спортивная терминология, новый мировой рекорд — 9584 метра. И уже более двух лет советская наука и буровая техника торят дорогу в неведомое.

За несколько километров сопки открывают архитектурно безупречную белую громадину вышки, откуда ведется штурм Земли. Она появляется неожиданно в распадке безымянных сопок и в ожерелье таких же безымянных бесчисленных озерков и озер Кольской заполярной тундры. Похожих мест на нашем Севере много.

Это я замечаю вслух. И мой попутчик от Заполярного, где расположилась дирекция сверхглубокой, до самой буровой, ее бессменный начальник Давид Миронович Губерман не без усердия записывает что-то на листе бумаги и протягивает мне. Затем с улыбкой поясняет, что из этих двадцати трех букв состоит название озера, на берегу которого пятнадцать лет назад было окончательно выбрано место для скважины.

— Это я к тому,— добавляет Давид Миронович,— что, по сути, вы правы. Озера эти все близнецы. Букву изменил, а новое такое же. Но геологически выбор места для сверхглубокой вообще и, в частности, для нашей именно здесь, в Печенгском районе Мурманской области, очень важен.

— Об этом стоит сказать подробнее!

— Что ж, историю выбора, пожалуй, можно сравнить с искусно проведенной шахматной партией. Победили не просто знания и расчет. И интуиция, и оправданный риск в принятии решения. Доводы тех, кто стеной стоял за Кольскую, ныне подтвердились по всем статьям.

Научная цель проектов сверхглубоких — как можно ближе подойти к границе раздела гранитного и базальтового слоев в земной коре. Из этой зоны в верхнюю кору поступает рудное вещество. В ней сокрыты ключи к познанию механизма и закономерностей вулканизма и землетрясений.

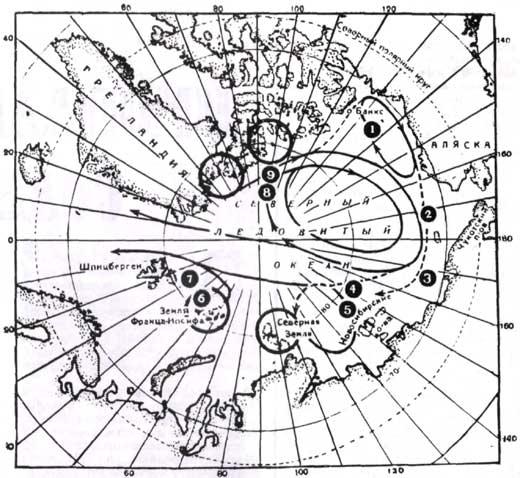

Гранитный слой отделен от базальтового резкой сейсмической границей — здесь скачкообразно изменяются свойства среды (возрастают скорости сейсмических волн, плотность вещества и т. д.). Эта граница раздела называется границей Конрада, а удалена она от поверхности неравномерно. Под океанами, с учетом толщи воды, подходит к поверхности дна, а на континентах располагается значительно глубже. Наша земная кора большей частью покрыта еще слоем так называемых осадочных пород, геологически самых молодых образований. Но на планете имеются места, лишенные этого покрова. Они наиболее удобны для достижения базальтовых глубин. Таков наш Кольский, точнее, некоторые его районы, где на поверхность выходит древняя кристаллическая кора, под которой, как предполагали ученые, на глубине 1—1,5 километра можно «вскрыть» базальтовый слой. Породы здесь древнейшие, докембрийские, и камешки возрастом в полтора миллиарда лет то и дело попадают под ноги.

Так Кольский щит оказался главным претендентом для будущей отечественной сверхглубокой. Спорным оказался вопрос, где именно на Кольском ставить направленный к центру Земли исследовательский «меч»?

Кола — одно из богатейших мест в мире по запасам минерального сырья. В россыпи его минералов отразилась всеми гранями фантазия природы. В громадной и такой геологически разной нашей стране за годы Советской власти найдено 150 новых видов минералов, и почти половина приходится на Кольский Север. А сколько еще таят Кольские недра! Здесь ценна любая разведочная скважина. Почему бы в таком случае не совместить интересы большой науки с интересами практической геологии? Скажем, выбрать для сверхглубокой район пересечения выхода самых древних архейских пород со знаменитым цветным поясом Ферсмана, в котором обнаружены медно-никелевые руды. А если ошибка и граница с базальтами расположена на недоступной глубине? Потратишь время, силы, но не достигнешь ее — задача-то ведь не поисковая, а фундаментальная!

Непросто было принять окончательное решение. Согласились в конце концов со сторонниками первого предложения — назову лишь две фамилии: академика Владимира Ивановича Смирнова и члена-корреспондента АН СССР Григория Ивановича Горбунова,— и не ошиблись. Поэтому, прежде чем рассказать о чисто научных результатах, упомяну и о другом — о народнохозяйственном аспекте бурения: одной-единственной скважиной на глубине около 1,7 километра удалось «подсечь» значительные месторождения сульфидных медно-никелевых руд.

— Событие это, прямо скажем, редкое,— говорит кандидат геолого-минералогических наук Ю. П. Яковлев.— Именно в нем и проявились точный прогноз и интуиция при выборе места бурения.

Для специалистов главная неожиданность не в этом. А в том, что даже на больших глубинах образование руд, по-видимому, происходит так же, как и в приповерхностных слоях. Такие же процессы наблюдались учеными до глубины семи километров.

С сотрудником Геологического института Кольского филиала АН СССР Ю. Н. Яковлевым я беседовал уже в Апатитах, столице Кольской науки. Местные представители академической школы — одни из активных участников эксперимента на сверхглубокой. Кроме геологов, минералогов, получаемые результаты анализируют и практики-горняки из Кольского филиала АН СССР.

— Истощение месторождений, расположенных практически на всей земной поверхности,— рассказывает кандидат технических наук, сотрудник Горного института Кольского филиала АН СССР Ф. Ф. Горбацевич,— вызывает общую тенденцию понижения разрабатываемого горизонта горных пород. И в этом смысле невозможно переоценить данные, получаемые с нашей сверхглубокой. Сегодня предельные глубины, на которых ведет работы человек, уже перешагнули три с половиной километра. Пока эти работы, опасные и тяжелые (с глубиной растут горное давление, температура, возможны выбросы газов), ведутся на золотодобывающих рудниках Индии и ЮАР, но завтра и другим странам придется идти на эти горизонты. И создать безопасные условия добычи полезных ископаемых на подобных глубинах позволят данные, получаемые на сверхглубокой.

Беседы с местными учеными были позднее, после встреч на буровой. Это уже в Апатитах я почувствовал, сколь практична работа по своим результатам на самой сверхглубокой. А тогда, в первые дни знакомства с нею, жил я в непередаваемом ощущении нереальности виденного. И когда хаживал вдоль длиннющего склада со штабелями бурильных труб. И когда осматривал и поглаживал бесчисленные керны, поднятые с разных глубин. И все силился представить себе, что же там, в глубине?

Вспомнилось, как нас, журналистов, пригласили в Институт геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского АН СССР на осмотр только что вскрытого керна с лунным грунтом, доставленного очередной нашей «Луной». Он лежал на лотке под колпаком в нейтральной атмосфере. Колдовали над ним прямо-таки не геохимики, а «хирурги». Все стерильно, не дай бог, молекула кислорода попадет! Да и к самому защитному колпаку, помнится, подошел, затаив дыхание. А здесь на любой вкус — и по цвету, по рисунку — тысячи кернов с глубин не менее тяжелых. Клад!

Я все это говорю не к тому, что важнее. Разумеется, и то и то. Но еще раз хочется сказать: «Впервые в истории! 9584 метра. Затем 10 тысяч. Сейчас 11 тысяч!» Пожалуй, этот научный подвит не менее значителен, чем подвиг космический.

Бесспорно, сродни камню лунному керны с Кольской сверхглубокой. Особо рады им сами бурильщики. А ученые гордятся надежностью бурильной установки, созданной машиностроителями «Уралмаша». Постепенно начинаешь понимать, почему эти невзрачные на вид, диаметром чуть больше металлического рубля каменные диски, поднятые с недоступных ранее глубин, дороже самого дорогого минерала, пусть и редкого, но сформированного вблизи земной поверхности. В этом одна из принципиальных сложностей для коллектива «измеренцев» — специалистов, обеспечивающих точными измерениями ход эксперимента. Ученым важно знать истинные условия в земных глубинах, и в первую очередь величины давлений, температур, концентрацию газовых фракций, наконец, саму структуру пород в естественном залегании. На поверхности же керн, подобно глубоководной рыбе, безнадежно деформируется внутренним гигантским давлением. И одной из принципиальных удач отечественной измерительной техники можно считать решение этой проблемы.

Измерения непосредственно в ходе бурения обеспечиваются 26 геофизическими и 6 геохимическими методами. У геофизиков измерение непосредственно в условиях естественного залегания обозначается латинским in situ

(Изнутри, в естественном состоянии)

. С просьбой подробно рассказать об этом я обратился к руководителю измерительной программы на Кольской сверхглубокой, генеральному директору объединения Нефтегеофизика Министерства геологии СССР, доктору физико-математических наук Е. В. Карусу.

— Более всего меня поражает тот факт, что с глубиной устойчиво наблюдается... разуплотнение пород. На глубине 4,5 километра приборы зафиксировали скачкообразное уменьшение плотности, скоростей упругих волн в породе, и при этом увеличилась их пористость, проницаемость, неоднородность. Подобная картина отмечена и на границе с древнейшим архейским слоем — 6800 метров. Причем ожидалось, что ниже границы резкого изменения скоростей распространения сейсмических волн, под так называемой поверхностью Конрада, базальт сменит гранит. Ничего подобного. Пока конца гранитному слою не видно.

С глубиной, естественно, растут давление и температура. Изменения последней детально прослежены вплоть до отметки 10,6 километра. Приборы засекли существенно больший, чем ожидалось, градиент (изменение) температуры с глубиной. До трех километров согласно прогнозу она росла на один градус на каждые 100 метров. Глубже — в 2,5 раза интенсивнее. И на глубине 10 километров вместо ожидавшихся 100 градусов датчики зафиксировали 180. Такого рода аномалия для древних кристаллических щитов обнаруживается впервые.

Такая она ныне, земная кора, лишь на глубине первого десятка километров. Температура под 200 градусов и давление в 300 атмосфер! Немудрено, что она считалась до недавнего времени мертвой. Или почти мертвой. При ее возрасте в 2,8 миллиарда лет (такова датировка пород на глубине в 10781 метр) в ней оказалось много окаменевших остатков живых организмов прошлых эпох...

Уже с первых шагов бурения стало ясно, что возраст совсем не помеха для геохимической жизни земного вещества. Скопления различных газов и потоки вод, циркулирующих по мощным разломам, встречаются почти на каждом пройденном горизонте. Причем эти, так сказать, трещинные воды высокоминерализованы солями брома, йода, тяжелых металлов. А на глубине шесть километров бур буквально «плюхнулся» в родник рассола. В воду, последний раз «видевшую» солнце два миллиарда лет назад! Не та ли это «правода», породившая жизнь? Ответить однозначно пока трудно. Но вот другой, не менее поразительный факт. Известно, что древнюю землю Колы сложили извержения мощного и длительного по действию вулкана. Так вот, оказалось, что сами эти наслоения не только вулканической, но и... морской природы. В них обнаружены микроорганизмы, существовавшие в эпоху протерозоя! Десятки видов, древнейший из которых специалисты датируют возрастом свыше двух миллиардов лет. А ведь до сих пор господствовало мнение, что жизнь на Земле зародилась не ранее 1,5 миллиарда лет назад...

— К нам в руки попал бесценный материал, во многом проясняющий таинственный процесс эволюции живой материи на планете,— комментирует это открытие доктор геолого-минералогических наук Б. В. Тимофеев из Института геологии и геохронологии докембрия АН СССР.— Исследовались керны, поднятые с различных глубин, вплоть до семи километров. Возраст их старше двух миллиардов лет, в них встречаются остатки простейших микроорганизмов — микрофоссилий. Они лишь оболочки, «шкурки» из углерода и азота, известного науке и ныне здравствующего фитопланктона. Но сами оболочки этих первых «жителей» планеты обладают удивительным свойством не подвергаться минерализации, не изменять своей первичной структуры под действием времени, чудовищных давлений, высоких температур. Найдены сотни форм микрофоссилий 24 видов, 12 родов. Естественно, чем глубже древнее заложение, тем проще, беднее сама организация живых существ. Добытые результаты вместе с другими данными последнего времени позволяют уверенно опустить границу начала жизни на Земле «глубже» двух миллиардов лет.

Представим себе... Покрытая вулканическими «порами» планета то в одном, то в другом месте успокаивается от своего огненного безумства, покрывается водной гладью первого «праморя», и тут же в нем зарождается «пражизнь». Оно не успевает набрать силу, как вновь оживают вулканы и хоронят ее. И так раз за разом идет борьба огня и жизни, и ныне эта картина наконец открывается нам.

Прошел по плесу от морей Археозоя.

Постиг вулканов рев и магмы лавопад,

Нашел комки белковых тел в воде Протерозоя,

Отверг ненайденный таинственный Конрад.

Вдохновенно, со знанием дела написана старшим геологом Кольской геологоразведочной экспедиции, кандидатом геолого-минералогических наук Юрием Смирновым эта маленькая ода. И посвящена она первому свидетелю глубокоземных таинств — турбобуру, участнику грандиозной эстафеты в глубь Земли.

Он неповторим, наш турбобур, и по замыслу, и по исполнению. Вращается при бурении не вся громадина из бурильных труб с долотом на конце, а лишь несколько метров самого бурильного механизма. А как трудно даются крошечные, 5—6-метровые «этапы», видно по стесанным до основания шарошкам каждого отработавшего долота. Будто это не сверхкрепкие сплавы, а легкий и податливый алюминий. Впрочем, велика доля в общем успехе и специального алюминиевого сплава, из которого изготавливаются сами бурильные трубы.

Так случилось, что последним моим гидом на сверхглубокой оказался ее главный геолог В. С. Ланев. Со своим по-настоящему бесценным хозяйством — образцами кернов с разных глубин — он знакомил, как показалось, более сдержанно, чем с техническими особенностями самой установки.

— Прекрасная техника, не правда ли? А какие мастера работают на ней! — Я еле успевал за ним по цехам и переходам этого бурильного завода.— Уверен, с таким коллективом мы непременно одолеем проектные пятнадцать километров. Что потом? Так вы посмотрите, какие дела развертываются в стране по сверхглубоким...

Действительно, Кольская лишь первенец серии отечественных сверхглубоких, активная работа над которыми ведется под руководством специального Межведомственного научного совета ГКНТ, возглавляемого министром геологии СССР, профессором Е. А. Козловским.

Уже пошла наверх научная «продукция» Саатлинской сверхглубокой (Азербайджанская ССР). Готовится техника для скважин в Западной Сибири и на Урале. На очереди Украина, Тянь-Шань и другие районы страны. Усилия, разумеется, нужны немалые, но ведь и дело, еще по убеждению Михаила Васильевича Ломоносова, «велико есть... во глубину земную разумом»!

Немалая пища для разума уже добыта, а сколько еще ждет неведомого и парадоксального, подтверждающего идеи ученых и опровергающего их, там, на новых глубинах! Что же они таят, эти новые горизонты?

Александр Малинов

п-ов Кольский — Мурманск

(обратно)

Фотографии не сохранились…

Несколько лет назад я оказался в Благоевграде и узнал об Иване Валчуке — советском офицере, национальном герое Болгарии, павшем в бою с фашистами. Время шло, но бегущие в прошлое годы как-то не позволяли рассказать об услышанном: хотелось собрать недостающие сведения, узнать новые факты. Со временем факты появились. И вот я возвращаюсь к памятной теме...

Отель «Бор» стоит высоко над Благоевградом — в хвойном лесу. Гостиница словно вырастает из крутого склона горы и поднимается над вершинами деревьев. Из каждого окна виден город, лежащий внизу, в долине реки Бистрицы. Когда восходит солнце, на улицах лежит густая тень, и лишь зубцы новостроек — многоэтажных белоснежных башен — выхвачены первыми лучами зари. Сверху кажется, что высоченные дома заряжены солнечной энергией и испускают свет сами по себе, разгоняя последний ночной мрак...

Встреча была назначена на восемь часов утра в небольшом кафе в центре Благоевграда. Узкий длинный стол стоял в глубокой нише, отгороженной от зала панелями из темного полированного дерева. В кафе сумеречно и прохладно, а за столом, озаренные теплым оранжевым сиянием чугунных светильников, сидели трое пожилых мужчин. Их лица были строги и торжественны, как на групповой фотографии многолетней давности.

Завидев нас, мужчины заулыбались и долго пожимали руки. Затем все чинно рассаживались, словно и порядок, кто как сидит, был тоже важен: казалось, сейчас должен явиться деловитый фотограф и, зафиксировав сидящих, щелкнуть затвором.

Может быть, то, о чем я хочу рассказать, и есть групповая фотография, только внешность человека, который должен быть помещен в центре, человека, из-за которого мы и собрались, мне трудно описать. Внешность эту хранят в памяти трое пожилых мужчин, с которыми я встречался в Благоевграде. Они, трое, помнили Ванюшу живым...

Рассказ Дончо Лисейского

Во время войны наша компартия была, разумеется, в подполье, но организации ее существовали почти во всех районных центрах Болгарии. Я тогда состоял членом областного комитета комсомола. Трудно отделить подпольное движение от партизанского; фашисты были повсюду. Разница в том, что мы оставались в городе, а партизаны действовали в горах — пять отрядов насчитывалось в нашем Горно-Джумайском крае.

В 1943 году стали появляться у нас группы советских военнопленных, которых гнали с собой проходящие на юг и на запад немецкие части. В конце сентября сорок третьего мы прознали, что в Горну Джумаю — так тогда назывался Благоевград — доставили 11 советских военнопленных. Немедленно решили помочь им бежать. Этот шанс нам, городским подпольщикам, никак нельзя было упустить. Военнопленные и сами искали контактов с партизанами. Связь установили через нашего подпольщика Иордана Ичкова, в его же доме организовали явку. Там мы и познакомились с Иваном Валчуком — Ванюшей, как впоследствии звали его партизаны.

Отправились как-то к Иордану несколько комсомольцев... Вошли в дом и... обомлели: сидит Ичков за столом и беседует с какими-то личностями в немецком обмундировании. Прислушались, а разговор-то на русском языке идет, точнее, на смешанном русско-болгарском.

Разговорились. Лучше всего беседа с Валчуком пошла — он очень быстро болгарский язык усваивал. Оказалось, Ванюша был круглым сиротой — родители умерли рано. Воспитывался у тетки, закончил техникум, учился в офицерской школе. Попал он в плен где-то на Дону. Его контузило при взрыве снаряда, а очнулся уже у немцев. Комсомольский билет удалось спрятать. Попал в Берлин, затем его увезли с группой пленных в Варшаву, дальше Румыния, а потом у нас оказался.

Но как же организовать побег? Разумеется, делать это надо с наступлением темноты, после проверки: пленных немного было, и каждый день их по нескольку раз пересчитывали.

Наступил назначенный день. Шел дождь, и это было на руку. Когда мы добрались до дома, где размещались пленные, на условный сигнал первым вышел Ванюша — повезло: охрана то ли менялась, то ли отлучилась куда-то, спасаясь от ливня. А вот остальным уйти не удалось: считанные минуты длилось наше везение. В бой же вступать было неразумно — силы неравные, да и пленных под удар подставлять нельзя.

Под утро часть комсомольцев вернулась в город, а я проводил Ванюшу в горы.

Пока мы шли к партизанам в ту самую первую ночь, а для меня это была и последняя ночь, когда я видел Валчука, я все расспрашивал его о жизни. Говорил он мало. Запомнилось: было Ванюше то ли двадцать, то ли двадцать три года, а родом он откуда-то из-под Житомира. Несколько лет назад мы обращались в Житомирский краеведческий музей, но никаких следов Валчука не нашли...

Дончо Лисейский смягчал русское имя, и выходило — «Ванюща», что было не искажением имени, а какой-то ласковой его формой. Как будто отец вспоминал давно умершего сына. По возрасту Лисейского — нынешнему — и возрасту Валчука — военному — так все и получалось, но в октябре сорок третьего они встретились ровесниками, расстались братьями. Не старшинство одного и молодость другого разделяли их сейчас, а временная пропасть, и жестокой «машиной времени», определившей эту участь, была война...

Официантка давно уже принесла нам кофе в облитых глазурью керамических чашечках. Человек, сидевший по соседству с седовласым Лисейским, крепкий смуглолицый мужчина с внимательными быстрыми глазами, сделал несколько маленьких неторопливых глотков и заговорил.

Рассказ Васила Крекманского

В нашем партизанском отряде почти у всех бойцов были клички. Меня, например, звали то Васко, то Пугачев, уж забылось, откуда последнее прозвище пошло, в шутку, наверное, придумали. Командир звался Кочо, Асен Дерменжиев, руководитель второй группы отряда,— Юли. А вот у Ивана клички не было. С первого дня — Ванюша и только Ванюша. Иные и фамилии-то его не знали: зачем?

Прекрасно помню, как Валчук пришел в отряд. Мы тогда разбили лагерь на левом берегу реки Славово. День был яркий, солнечный. Партизаны собрались вокруг костра, где в большом котле варилось мясо к обеду. Вдруг сигнал караульного. Смотрим: поднимается к нам Асен Дерменджиев — он ходил на связь с городскими комсомольцами — да не один. Ведет с собой «языка» — пленного немца в форме. Все всполошились — не каждый день в лагерь фашистов доставляли. И лишь командир наш угадал в «немце» своего: подбежал к нему, обнял и расцеловал. Не подвело командира чутье. Оказалось — советский офицер, бежавший из плена, Ванюша Валчук. Среднего роста, русый, лицо круглое, синие глаза, плотная коренастая фигура. По земле шагал твердо, чуть враскачку, как матрос, хотя моряком никогда не был. Даже что-то медвежье проступало а нем — в хорошем смысле: добродушие, основательность и сила.

В деятельность отряда Валчук включился сразу. Чем бы мы ни занимались, он везде был в первых рядах — в боях, в любых рейдах. По горам быстро распространилась весть: у партизан «живой» русский. Преданные нам крестьяне сами приходили в лагерь. Расспрашивали Ванюшу, как в Советском Союзе живут люди, как воюют советские солдаты. То же он рассказывал и на наших собраниях, и рассказы его поднимали боевой дух, сплачивали партизан. К тому времени в отряде числилось пятьдесят бойцов. Люди разные, а действовать должны как один человек.

Ванюшу любили все: и местные жители, и партизаны. Отношение к нему было особое: понимали бойцы, что воюет этот парень на чужой земле, берегли его, пытались отстранить от опасных рейдов. Но куда там! Ванюша в ответ: «Здесь, сражаясь бок о бок с болгарскими партизанами, я воюю за свою Родину!» — и точка. Это его подлинные слова.

Двадцать пятого ноября наш отряд разделился. Часть должна была идти на запад, к хребту Влахина, и попытаться создать там новый отряд. Валчука поначалу в ударную группу не взяли: риск большой. Ваня настоял на своем, а командир Арсо Пандурский не смог ему отказать.

Выбрали двенадцать человек (впоследствии к ним присоединились еще двое). Тяжелым было прощание. Построились лицом друг к другу две шеренги: базовый отряд и ударная группа. Постояли молча и разошлись. Больше я Ванюшу не видел...

На следующий день я побывал в музее революционной истории Благоевграда. На стенах залов висели диаграммы, схемы и карты, показывающие передвижения партизанских отрядов, места и даты сражений. По музею меня водил уже знакомый мне Васко Крекманский — добрейший и теплый душой человек, хотя, когда разговор заходил о сражениях, становилось ясно: он так и не смог растопить в себе лед войны. От него узнал я, что в Болгарии в те времена было 12 оперативных партизанских, или повстанческих, зон. Горно-Джумайская шла под четвертым номером, командовал ею Никола Парапунов — легендарная личность. Изображения Парапунова сохранились, я видел их в музее и, слушая пояснения Васила Крекманского, разглядывал многочисленные документальные фотографии, развешанные на стенах,— все надеялся отыскать прижизненный снимок Ивана Валчука. Увы, снимка не было. Фотографий Ванюши вообще не сохранилось — не полагалось отряду ни фотографа, ни фотографической техники. Документы же бойцы, разумеется, с собой не носили: партизанская война строится на конспирации, и личность удостоверяют не бумажные корочки, а поведение в бою.

И все-таки два документа, относящиеся к Валчуку, я увидел в городском музее. Один горестный и мучительный: полицейский снимок обезображенного трупа Ванюши, что был доставлен в Горну Джумаю после последнего боя маленького отряда. Второй — фотография рисованного портрета Валчука, сделанного после войны по воспоминаниям партизан.

...Пришла пора вступить в разговор третьему из сидевших за столиком кафе мужчин. Выглядел он молодо, пожилым совсем не казался, про таких говорят: «Человек средних лет». Если бы я не знал точно, что Борису Манову под шестьдесят, а молодость его пришлась как раз на военные годы, ни за что бы этому не поверил.

Рассказ Бориса Макова

Мы двинулись к селу Градево на реке Предел на выполнение боевого задания. По нашим сведениям, в селе было всего четыре полицейских, а кметом — старостой — там состоял пренеприятнейший тип, завербованный фашистами. От нас требовалось ликвидировать полицейских, сжечь сельский архив, кмету же сделать последнее предупреждение: еще один проступок, и расправа будет короткой — партизанская казнь.

К Градеву вышли в пять утра. Расположились на крутом склоне и принялись наблюдать за селом. Что такое? Не верим глазам. Суета, полиции намного больше, чем мы предполагали. Насчитали человек тридцать — все на мотоциклах, с пулеметами. Стали думать-гадать: как поступить? Мы с Валчуком настаивали, что в любом случае надо давать бой. С одной стороны, маловато нас, а с другой — если учесть внезапность нападения, риск оправдан. Но командир принял другое решение: в бой не ввязываться, подождать до вечера. Вечером же он вовсе отменил приказ: полиция осталась в селе, а временем — ждать, пока она уберется,— мы не располагали.

Дальнейший маршрут наш был такой: от Градева до Поповой Горы, далее село Струмско на реке Бистрица. Затем следовало переправиться через полноводную ледяную Струму и идти дальше на запад. Трудный это был поход: постоянное напряжение, нехватка продуктов, горы — вверх-вниз, вверх-вниз. А Ванюше хуже всех приходилось: равнинный он человек, к горам не приученный.

Месяца два всего-то и были мы знакомы с Ванюшей. Скажете, мало, чтобы человека узнать? На мой взгляд, вполне достаточно. Он был весь как на ладони — открытый, душевный. И песни пел — заслушаешься!..

Словом, через Струму мы переправились, и вот там, на правом берегу, в деревне Покровник, пришлось мне с ребятами проститься: захворал.

Оставили меня на лечение местным жителям, и мы расстались. Конечно же, планы строили, рассчитывали встретиться ранней весной, но... не дано было этому случиться. Из оставшихся тринадцати человек только один выжил — Славе Чимев. Он умер уже в мирное время, не так давно. Чимев до самой смерти вспоминал, как во время одного из боев выручил его Ванюша. Славе промочил ноги, и Валчук отдал ему свои шерстяные носки — джурабы, толстой вязки, теплые, подарок крестьянки. А сам Ванюша ходил в ботинках на босу ногу. Ведь есть выражение: «Последнюю рубашку отдать» — так? Я скажу, что отдать последние носки — зимой в горах! — это та же «рубашка».

21 января 1944 года полиция раскрыла лагерь группы. Партизанам пришлось сниматься с места, но куда денешься: весь район оцеплен, повсюду каратели, население напугано, хлеба и того порой не найдешь. Палатки ставили, где застанет ночь, чем выше в горах, тем лучше, спали на снегу.

Первый тяжелый бой состоялся близ деревни Дреново. Группа в тот день разделилась: шестеро искали пропитание, а семь человек, в том числе и Ванюша, вынуждены были схватиться с шестью десятками полицейских. Выстояли. Даже раненых у партизан не было, хотя полицаев полегло немало.

Через неделю второй бой. Погибли трое. И командир отдал приказ пробиваться к своим, искать базовый отряд. Но на пути снова та же Струма — горная сноровистая река. Все мосты и переправы тщательнейшим образом охраняются. Единственное «слабое» место там, где в Струму вливается речка Рилска, у деревни Лисия. Добрались девять изможденных бойцов до деревни (Чимева с ними уже не было, тоже больной лежал у крестьян) и решили ночь переждать, а уж на следующий день со свежими силами перебираться на левый берег реки. Хотя какие там «свежие силы» — название одно!

И надо же, нашлась темная душа, подлый человек в Лисий. Успел за ночь обернуться предатель, сообщил фашистам, и наутро каратели взяли деревню в кольцо. Собралось их там 600 человек — немцы, полицейские верхами и на мотоциклах. Шестьсот человек против девяти оборванных, измученных, полуобмороженных партизан.

Бой длился два часа. Долгие, кроваво долгие сто двадцать минут (а может, сто или сто пятьдесят, кто считал?) оборонялись наши бойцы до последнего патрона. Первым погиб Ванюша. Потом убили остальных. Фашисты долго еще измывались над телами: протыкали штыками лицо, грудь, живот. Неприкрытые трупы повезли для устрашения непокорных в Горну Джумаю. Было это 29 января 1944 года, и до освобождения, до 9 сентября, оставалось лишь семь с небольшим месяцев.

В отряде не сразу узнали о гибели героев — весть шла от селения к селению, пока не добралась до зимнего лагеря партизан. Страшная это была весть: пали испытанные бойцы, пал русский, одно лишь присутствие которого в отряде было событием для всего края. И на торжественном траурном собрании партизаны дали клятву: бороться до конца. Отомстить...

Борис Манов замолк. Переглянулся с товарищами, посмотрел на часы и заторопился. Мы вышли на яркую, солнечную улицу. Шагали молча. На перекрестке Манов остановился и добавил:

— Весть о гибели наших принес в отряд дядо Чилю. Был такой старик в помощниках у командира — простой честный человек, немало доброго сделавший для партизан. Спустился в землянку и долгое время не мог произнести ни слова. Даже «Доброе утро!» вымолвить язык не поворачивался. Наконец разжал губы. «Братья погибли...» — сказал. И заплакал...

...Прошло время. Я не забывал об этой встрече в Благоевграде и собирал новые сведения об Иване Валчуке — факты, может быть, и не добавляли нового, но это были факты памяти о герое. 22 августа 1979 года в бюллетене Болгарского телеграфного агентства (БТА) появился материал, посвященный боевому содружеству советских воинов и болгарских партизан в годы второй мировой войны. Там были такие строки: «Не дождался свободы советский лейтенант Ванюша Валчук, партизан из Горно-Джумайского отряда. Его имя высечено на белом мраморе памятника в Благоевградском парке». Памятник погибшему отряду поставлен и около деревни Лисия — в том месте, где горстка партизан приняла свой последний бой.

А совсем недавно я узнал, что в Софии живет и работает известный скульптор Крум Дерменджиев — брат того самого Асена Дерменджиева, который был одним из руководителей партизанского отряда, принявшего Ванюшу Валчука. В семье Дерменджиевых три брата — в том числе и Асен — погибли, сражаясь в рядах партизан. А Крум — ныне пожилой заслуженный человек — еще в 30-х годах был в числе политзаключенных, содержавшихся в Стара-Загорской тюрьме, и принимал участие в движении «корчагинцев». Тогда в тюрьму попала книга Николая Островского «Как закалялась сталь», и узники, переведя ее, от руки переписывали текст, тайком отправляли рукописи друзьям и родственникам на волю, и бессмертная книга распространялась по Болгарии.

Крум Дерменджиев верно хранит память о Ванюше Валчуке. Он мечтает изваять монумент, где были бы запечатлены два героя — названые братья Иван Валчук и Асен Дерменджиев. Есть и еще один замысел: поставить памятник самому Ванюше на месте его гибели. Так, наверное, в скором времени и будет...

Виталий Бабенко

(обратно)

Лоа служат «леопардам»

Сначала появились черные вершины, а потом из моря выросла «Страна высоких гор». На языках индейцев сибонеев и таино, населявших остров до прихода испанцев, это название звучало как «Хаити», «Гаити». Так и ныне именуется страна, которая делит вместе с Доминиканской Республикой остров Гаити в группе Больших Антил.

Громада горы Кенскофф возвышается над Порт-о-Пренсом. Столица расположилась у подковообразного подножия так, что с моря из-за прибрежных пальм и кустарников города и не видно. На рейде наш корабль встречают лодки-плоскодонки. Гребцы изо всех сил работают веслами, словно того, кто первым приблизится к судну, ожидает большой приз. Может быть, это торговцы сувенирами, спешащие продать туристам кораллы, ракушки, циновки из пальмовых листьев? Нет. Лодки гаитян пусты. В глазах гребцов — мольба и отчаяние. Жестами и криками они просят бросить монету или что-нибудь из съестного и ловко подхватывают все, что летит вниз с пассажирских палуб. Если монета падает в воду, лодочники ныряют и достают ее с глубины. Западные туристы специально кидают «серебро» подальше от плоскодонок, превращая акт подаяния в безжалостный аттракцион.

Наконец нам разрешено спуститься на берег. На набережной лавируют между машинами впряженные в тяжелые тележки рикши. На черных лицах блестят струйки пота. Тощий старик в дырявой соломенной шляпе застрял на мостовой с тележкой, груженной ящиками и мешками: пытается освободить колесо, попавшее в трещину на асфальте. Под чахлой пальмой на обочине — мусорная куча. В ней роются дети, рядом грызутся собаки. Калека выставил трясущуюся культю, на которую нанизаны ярко-красные ожерелья. В тени пальм и невысоких зданий застыли фигуры упитанных полицейских.

В центре площади на набережной возвышается статуя Христофора Колумба, открывшего в декабре 1492 года «Страну высоких гор» и назвавшего ее Эспаньолой. «Здешние люди так приветливы, так кротки и миролюбивы, что, поверьте, ваше величество, во всем мире нет лучшего народа, лучшей страны... а деревья здесь достигают до небес, и не может быть под солнцем земли плодороднее с обилием хорошей и чистой воды...» — отчитывался мореплаватель перед королем Испании.

«Ветры либерализации»

Тех «кротких и миролюбивых» людей давно истребили конкистадоры, остров заселили неграми-невольниками из Африки. Триста лет длилась эпоха рабства на Эспаньоле. Наконец невольники объединились, свергли колонизаторов, провозгласили в 1804 году независимость страны и восстановили индейское название острова.

Деревьев, «достигающих до небес», в окрестностях Порт-о-Пренса я что-то не заметил. Горы лысые. Зелень буйствует в лощинах, на пустынных склонах лишь кое-где видны рощицы.

— Еще четверть века назад деревья росли повсюду,— пояснил мне гаитянский лоцман, когда мы шли к столице проливом Гонав.— Голой земли почти не было. Недавно я вел судно, где были американцы из компании «Уэнделл Филипс ойл», получившей концессию на разведку и добычу нефти на трети нашей страны. Оказывается, эксперты компании уже обследовали территорию Гаити и пришли к выводу, что сейчас она покрыта лесами лишь на девять процентов. Дерево ушло в огонь. У большинства наших крестьян другого топлива нет...

— Но ведь не крестьяне же все сожгли! — оторвавшись от бинокля, возразил пассажир из Мексики Хосе Диего.

Лоцман пожал плечами, извинился и покинул нас, сославшись на необходимость срочной корректировки курса корабля.

— Я понимаю его,— сказал мне Хосе Диего.— Ни один гаитянин на государственной службе не станет говорить то, что думает, если дорожит своим местом. Но я и так знаю, почему Гаити превратилась в полупустыню...

Хосе Диего — молодой креол с живыми умными глазами, смоляными курчавыми волосами — сел на теплоход в Кингстоне на Ямайке и разместился в соседней каюте. Хосе — специалист по гаитянскому фольклору. Он давно изучает культ воду, и интерес этот не случаен. Его отец — эмигрант из Гаити, мать — мексиканка.

— Власти Порт-о-Пренса не знают, что в моих жилах течет гаитянская кровь,— продолжал Хосе Диего,— и не препятствуют ездить по стране. То, что я видел, дает мне право сказать, что в исчезновении лесов виновны не столько крестьяне, сколько американцы. Компании по добыче бокситов принадлежит 150 тысяч гектаров земли. Во владениях американо-канадского меднодобывающего консорциума 115 тысяч гектаров. А если учесть все те огромные территории, которые отхватили себе еще полтораста американских компаний, обосновавшихся на Гаити за последние десять лет, то станет ясно, почему редеют гаитянские леса. Их пилят, конечно, не на дрова. Высокие, стройные сосны — отличный строительный материал. Помню, еще лет пять назад близ города Шардоньера был прекрасный сосновый бор. В прошлом году вместо сосен я увидел там одни пни.

А крестьяне... Что ж, несколько лет назад именно крестьяне протестовали против решения «Гаитиэн-америкэн дивелопмент компани» свести густые заросли лиственных деревьев, чтобы расчистить земли под плантации агавы для производства сизаля. Вы думаете, в Порт-о-Пренсе к ним прислушались? Ничего подобного!..

Стоя на набережной возле статуи Христофора Колумба, я думал о том, как не соответствуют нынешней действительности слова великого мореплавателя о лесных богатствах, плодородии почв и обилии чистой воды на острове.

Сведение лесов повлекло за собой катастрофическую эрозию некогда плодородных почв. Не случайно Гаити — сельскохозяйственная страна — давно уже импортирует продовольствие. В 1980 году на ввоз продуктов питания, включая рис, сахар и даже маис, истратили 40 миллионов долларов — это треть расходов по импорту...

Тропическое солнце припекает все сильнее. Я ищу какую-нибудь тень, где можно сесть, развернуть только что купленные местные газеты и познакомиться с новостями. Увы, это мне не удается. Зловонным запахом пронизаны все близлежащие кварталы. Ни фонтана, ни питьевой колонки. С водой в городе плохо, ее не бывает месяцами, да и исправный водопровод здесь редкость. Поблизости расположены два рынка — продовольственный и ремесленный — Фуд Маркет и Айрон Маркет. Кучи отбросов — кажется, их не убирают годами, вьются мириады мух и насекомых — разносчиков заразы...

Семьдесят процентов территории Гаити объявлены малярийной зоной, свирепствуют туберкулез, квашиоркор, ришта, лейшманиозы. Средняя продолжительность жизни около пятидесяти лет, из тысячи новорожденных 170 умирают сразу.

Впрочем, любого побывавшего на Фуд Маркете эти цифры не удивят. Удивляет другая статистика: в подобных условиях на каждые 15 тысяч жителей приходится... всего один медработник. Да что цифры — достаточно взглянуть на крестьян, пришедших из деревень, облаченных в лохмотья мальчишек, подрабатывающих на рынке, на их темные лица, руки и ноги с тяжелыми трофическими язвами. У некоторых раны кровоточат и гноятся, но люди не обращают внимания. Лечить некому...

Что же это за район, в котором я оказался? Не найду ни скверика, ни парка, ни даже прохладного переулка. Куда ни глянь, полуразрушенные, словно после воздушного налета, дома. Тротуары разбиты, сточные колодцы засорены, оконные проемы без стекол, во дворах сушатся застиранные лохмотья. На скамейке негритянка кормит грудью малыша, мальчишки жуют кусочки сахарного тростника, старуха с иссеченным морщинами лицом развешивает белье. Уличные торговки, сидящие на тротуаре на корточках, предлагают прохожим сладости, лепешки, порцию маисовой каши...

Мое внимание привлекает зеленая лужайка перед старым домом в

викторианском стиле с мансардами, слуховыми окнами, причудливыми башенками. На лужайке большая толпа — парни в выцветших красных и синих рубахах. Здесь идут петушиные бои. Одна группа поставила несколько гурдов на роскошного красно-бело-золотого кочета. Другая — числом поменьше — на потрепанного черного петуха, но именно он, кажется, и побеждал.

— Сэр, не хотите ли поставить доллар на черного? — обратился ко мне один из болельщиков.

Мы вместе дождались исхода боя, завершившегося позорным поражением царственного златоперого петуха.

— Символическая победа, не правда ли?! — торжествуя, воскликнул гаитянин.— Нищий богатого побил!

— А что, у вас уже не опасны высказывания такого рода? — поинтересовался я.

— Опасны, но вас мне бояться нечего. Во-первых, вы не гаитянин. Во-вторых, не американец, потому что пеший, да и акцент выдает — вы, очевидно, из Европы. В-третьих, я уже больше двух лет в списках неблагонадежных — с тех пор, как запретили нашу газету...

— Так вы журналист?

— Да. Учился журналистике во Франции, но здесь служил корректором. Это меня и спасло. А репортеров из моей газеты «Жён пресс» посадили за решетку...

— Что же случилось с вашей газетой?

— Не только с ней. Последние два года власти идут войной на печать. То та, то другая газета становятся жертвой «либерализации». Поверив в обещанную президентом свободу слова, они нет-нет да опубликуют критический материал. Сперва президент пригрозил: «Ветры либерализации создаю я, и пусть никто не воображает, будто может дуть сильнее!» Затем издал указ: за критику в газете на автора налагается штраф от 600 до 1000 долларов. Нашу газету, например, погубили выборы...

— Вы имеете в виду выборы в Национальное собрание в феврале 1979 года?

— Так вы об этом знаете? — удивился мой собеседник.

О фарсе с выборами писала вся пресса мира, даже правые английские и французские газеты высмеяли их как политический спектакль, устроенный в угоду американцам. Затея «поиграть в демократию» лопнула, как мыльный пузырь. Еще до выборов гаитянские журналисты узнали, что все 58 кандидатов в высший законодательный орган подобраны президентом из числа своих приближенных и лично им утверждены. Министр информации вызвал к себе редакторов газет и запретил публикацию подобных сведений. Редактор «Жён пресс» отнесся к словам министра как к пожеланию и выпустил газету с неугодным правительству сообщением. Его вместе с группой журналистов бросили в тюрьму, газету закрыли. Той же участи подверглись редакторы некоторых других печатных изданий. А в декабре 1980 года опять аресты журналистов, новые конфискации и закрытия газет.

— Как же в этих условиях продолжает издаваться «Ле Пти Самди Суар?» — Я показал безработному журналисту свежий номер еженедельника.

— О, его редактор держит ухо востро. Он тоже был вызван к министру, но спас свое издание и себя тем, что самолично сжег, все девять тысяч экземпляров газеты...

Мы пролистали еженедельник. Радужные перспективы. На каждой странице — «сенсация»! Сообщения о том, что страна вышла на первое место в мире по производству бейсбольных мячей. Решение президента построить сахарный завод стоимостью 45 миллионов долларов. Проект закупки рыболовецких судов на 10 миллионов долларов. Статистика: всего лишь за два года — с 1975-го по 1977-й — в стране построено 60 новых фабрик: на 10 объектов больше, чем за 25 лет правления Франсуа Дювалье.

— Выглядит как хорошие новости! — воскликнул я.

— Грустные новости! — возразил мой собеседник.— Фабрики-то не гаитянские, а американские: по сборке электронного оборудования, производству игрушек, спортивных товаров... Только рабочие руки наши: они стоят американским монополистам около 600 долларов в год, почти даровой труд. Сырье и полуфабрикаты тоже американские, почти вся продукция беспошлинно вывозится в США. За возможность беззастенчиво эксплуатировать рабочий класс Гаити Жан Клод Дювалье получает от Вашингтона именные подарки, «помощь», которая оседает в «президентском фонде», идет на личное обогащение диктатора и его семейства.

Фабрика по производству бейсбольных мячей, которая «оказывает честь» Гаити, тоже американская. Из 230 промышленных предприятий 150 полностью принадлежат американцам, а в остальных вместе с американским участвуют канадский, западногерманский, английский, французский капиталы. Национальной буржуазии принадлежит лишь небольшое число предприятий, да и те постепенно переходят в руки американцев. Совсем недавно и галантерейные фабрики оказались под контролем компании по производству бейсбольных мячей, американцы прибрали национальную спичечную фабрику «Шада».

Что касается сахарного завода, то газеты пытались в свое время поместить статью гаитянских экономистов о нецелесообразности его постройки. Разумеется, цензура не пропустила «крамольный» материал. Суть дела в том, что все производство сахара в стране контролирует «Гаитиэн-америкэн шугар компани». Рано или поздно завод полностью перейдет к американцам, тем более что все удобные для произрастания сахарного тростника земли уже закуплены монополиями США...

Петьонвиль и Ла-Салина

С бывшим корректором «Жён пресс» — по понятным причинам он не назвал мне своего имени — мы выпили по чашке очень крепкого гаитянского кофе в лавке под навесом, прошли еще с полкилометра вместе по улицам Порто-Пренса, затем я поймал свободное такси, и мы расстались.

Вез меня негр лет пятидесяти, угрюмый и на первый взгляд замкнутый человек. Пока машина колесит по лабиринту однообразных узких улочек, я заглядываю в свежий номер газеты «Ле Мати». На первой полосе — портрет мулатки с ниспадающими на плечи волосами. Подпись: «Дар Первой леди республики жителям Петьонвиля». В заметке говорится об открытии школы в этом пригороде Порт-о-Пренса, где живет гаитянская буржуазия. Школа считается даром супруги диктатора.

— Мишель Дювалье настолько щедра, что может строить и дарить школы? — спросил я таксиста, заметив, что он покосился на фотографию в газете.

Мариус Жюмель — так я назову водителя — бросил взгляд на снимок, усмехнулся и вместо ответа осведомился:

— Вы из Америки?

— Из Европы.

Жюмель помолчал немного, выруливая на асфальтированную дорогу, обсаженную пальмами и цветущими бугенвиллеями, и переспросил:

Крестьяне из внутренних районов страны вынуждены совершать многокилометровые пешие переходы, чтобы продать плоды своего труда на рынке. Многие жители деревень бегут в города, но и там крайне трудно найти работу. Эта семья, забредшая в поисках лучшей доли в приморский городок Сен-Марк, осталась без гроша в кармане и без крова над головой.

Крестьяне из внутренних районов страны вынуждены совершать многокилометровые пешие переходы, чтобы продать плоды своего труда на рынке. Многие жители деревень бегут в города, но и там крайне трудно найти работу. Эта семья, забредшая в поисках лучшей доли в приморский городок Сен-Марк, осталась без гроша в кармане и без крова над головой.

— Мишель Дювалье? Богатая? Конечно...— Он махнул рукой в сторону разбросанных по склонам особняков:

— Тут все богатые...

На холмах, в ложбинах и седловинах из густой зелени выглядывают виллы богачей, стилизованные под негритянские хижины. Это Петьонвиль. Тут живут политики, землевладельцы, промышленники, торговцы, спекулянты — опора диктатуры Дювалье. Они составляют меньше одного процента населения Гаити, но присваивают себе почти половину национального дохода.

Самый верхний этаж имущественной пирамиды занимает семейство Дювалье. Состояние диктатора оценивается в 200 миллионов долларов, не меньше и у его сестры Мари-Дениз, и у вдовы Франсуа Дювалье, «мамаши Симон»: огромные вклады в швейцарских банках, виллы в Европе, яхты, самолеты, автомобили... Семейство переводит на личные счета около 40 процентов всех государственных поступлений, плюс половину из ежегодных 150 миллионов долларов, «впрыскиваемых» в Гаити странами Запада, плюс доходы от продажи гаитянских рабочих в соседнюю Доминиканскую Республику по 800 долларов за «голову».

Так формируется «президентский фонд», или, как его именуют заглазно, «королевская казна», из которой Дювалье раздает милости своим приближенным. А если в кои-то веки из этих денег и выделяется сумма на строительство школы или больницы для богатых, то Дювалье спешат объявить это своим «даром» народу.

...Асфальтированная дорога оборвалась, и машина снова затряслась на ухабах. Исчезла за поворотом последняя вилла, машина круто пошла вниз — туда, где распростерлось лоскутное покрывало пальмовых крыш бедняцкого района Ла-Салина. Вновь потянуло гнилью и дымом.

На последней странице газеты — рубрика «Полицейская хроника». «В минувшее воскресенье в районе Ла-Салина полиция нашла задушенного ребенка. Мать призналась, что умертвила его из жалости, чтобы избавить от страданий в жизни. У нее семь детей...»

Еще в Петьонвиле после обмена короткими замечаниями исчезла настороженность Жюмеля, водитель окончательно убедился, что его пассажир не «янки».

Мариус без удивления воспринял «полицейскую хронику»:

— Такие случаи у нас каждый день — то мертвые новорожденные, то задушенные подростки... Найденные ночью трупы — обычное явление. Вы думаете, газета сообщила об этом из жалости? Ничего подобного! Из стремления похвалить полицейских... А власти, кажется, вполне удовлетворены, что люди мрут как мухи: население растет, а кормить его нечем.

— Я читал,— говорю водителю,— что через двадцать лет население Гаити удвоится и составит 12 миллионов, а производство сельскохозяйственной продукции падает. Но ведь не случайно же американское агентство по международному развитию помогает Гаити осуществлять контроль за рождаемостью?..

— Да? Вы так думаете? Зачем же им бороться с рождаемостью? — зло спросил таксист.— Одни и так дохнут от голода, другие бегут из страны, третьи прощаются с жизнью, не выдержав пыток...

— Три месяца назад,— помолчав, добавил Жюмель,— две семьи из деревни, где я родился, решили бежать на лодках. В трех километрах от берега их настиг морской патруль. Одну лодку со взрослыми и детьми потопили, другую вернули, пятерых беглецов бросили в тюрьму, пожалели только восьмилетнего мальчика. На той неделе двух арестованных выпустили, что бывает редко, а вчера оба скончались от побоев. Они успели рассказать родным, как их пытали электричеством и били дубинками...

Паутина воду

Мы снова в плену узких улочек — глинобитные стены, лачуги из фанеры, картона, железа... Жюмель сворачивает на вытоптанную лужайку, обнесенную низкой оградой из ржавых железных прутьев. В центре шалаш, крытый пальмовыми листьями, перед ним навес. Это «умфро», водуистский храм,— цель моей поездки. Через полчаса здесь начнется религиозный обряд. Люди уже подходят, есть и европейцы. К нам направляется группа гаитян, среди них знакомые Жюмеля. С меня берут доллар и выдают бумажку с каким-то сложным орнаментом — входной билет.

В ожидании зрелища я беседую с молодыми людьми. Лишь один из них — Гийом, бывший студент юридического факультета, исключенный из университета Порт-о-Пренса после ареста брата в прошлом году,— знает английский язык.

— Ваш водитель сказал, что вы были на Кубе, расскажите о жизни наших соседей,— тихо просит он.

На Кубе мне приходилось бывать не раз, и я с удовольствием рассказываю о революционных преобразованиях в стране, расположенной лишь в ста километрах от Гаити, о горах Сьерра-Маэстра, где разгоралось пламя народной борьбы.

Глаза креола вспыхивают, но огонек тут же гаснет, и Гийом с тоскливой безысходностью говорит:

— У нас тоже есть высокие горы, но нет лесов. Вы понимаете, о чем я говорю? Да и таких вот умфро,— он кивнул в сторону шалаша,— у нас тысячи, настоящая паутина. Вы не можете представить, как воду тормозит социальный прогресс! Этот умфро да еще несколько в Порт-о-Пренсе — зрелище для туристов, остальные же «работают» на тех, кто живет в Петьонвиле...

Само слово «воду» означает «дух», «божество». Оно пришло на Гаити вместе с черными невольниками из Дагомеи, и боги древней Африки стали богами гаитянской земли. Ныне девять десятых населения страны — водуисты, несмотря на господствующую католическую религию. Они верят в черную магию, колдовство и злых духов. У них множество богов — «лоа», которые, по поверью, могут вселяться в людей и руководить их поступками. В каждом умфро есть центральный столб — «митан» — канал входа и выхода лоа. Возле митана приносят в жертву коз, быков или петухов. Если жертва достаточна, то лоа через митан вселяется в одного из участников обряда, и тот начинает биться в конвульсиях, показывая, что дух обуял его. Окружающие в это время плясками и песнопением просят у бога милости.

— ...Внешне культ воду экзотический и красочный,— говорил мне еще на корабле знаток гаитянской религии Хосе Диего,— но главный его порок в том, что водуисты считают, будто добро и зло — дело рук лоа, а не людей. Любое зло — нищета, болезни, войны, преступления, казни — это месть лоа людям за их грехи. Только обильные жертвы богам, только воздаяния священникам — «унганам» или колдунам — «бокарам» могут избавить от зла. Вот в чем страшная сила воду.

Помню, я возразил Хосе Диего:

— Но ведь когда-то вера в лоа поднимала народ и на борьбу. Вспомним восстание рабов, которое возглавил Туссен-Лувертюр, а в книге гаитянского писателя Жака Стефена Алексиса «Деревья-музыканты» показана сила воду в деле сплочения народа...

— С помощью лоа,— с жаром прервал мои рассуждения Хосе Диего,— гаитяне объединялись и восставали только против белых. К сожалению, древние дагомейские духи оказались бессильны в борьбе с предателями гаитянского народа. Когда я думаю о Франсуа Дювалье,— продолжал мексиканец,— то меня не покидает ощущение какого-то страшного и подлого обмана, уникального в истории. Этот преступник использовал главный догмат воду: веру, что лоа могут вселяться в людей и руководить их поступками. Он объявил, будто в него вселился сам глава богов мертвых Папа Геде, и назвал себя Папа Док. Что только он не вытворял, чтобы «обожествить» себя! В присутствии верующих носил черный смокинг, ходил медленно, вытянув трубкой губы и закатив глаза. С застывшей, зловещей полуулыбкой на лице он и впрямь казался богом царства мертвецов. Заставил всех унганов во всех умфро повесить на митаны свои портреты. Колдуна Захари Делву назначил своим апостолом, шефом «тонтон-макутов» — оборотней. Облаченные в черные одеяния, в черных очках, они наводили ужас на людей.

Да, лоа сегодня не поднимают народ на борьбу, как было когда-то, они держат его в узде. Именно это имел в виду и Гийом, называя культ воду «тормозом социального прогресса».

Хосе Диего закончил нашу беседу о воду так:

— Если гаитяне научатся читать и писать, если в деревнях загорится электричество, то мрак невежества уйдет из хижин и лоа умрут. Только тогда свободный от предрассудков народ увидит подлинных виновников своих страданий — династию Дювалье, американский капитал. Это хорошо знал Франсуа, и это хорошо знает его сын Жан Клод. Именно поэтому и тот и другой предпочитают держать народ в невежестве...

Барабанный бой возвестил о начале обряда. К шалашу медленно направился высокий бритоголовый негр в ярко-красной рубахе и в клетчатых штанах. Он держал живого петуха, размахивая им словно кадилом. Метрах в двух от навеса негр остановился.

Гийом провел меня в умфро. Вместе с другими зрителями мы разместились на скамейках вдоль стен шалаша.

Вокруг столба-митана низкий жертвенник из камня. На нем свечи в бутылках, глиняные сосуды, тыква, увешанная бусами. На циновках разместились три барабанщика.

— Центральный шест, украшенный змеевидным орнаментом,— шептал мне Гийом,— посвящен Папе Дамбалле, величайшему и влиятельнейшему лоа. Его символ — змея.

В умфро вошел бритоголовый негр с петухом.

— Это унган,— пояснил Гийом.— Тыква на жертвеннике — символ его власти.

С тыквой в одной руке и петухом в другой унган обходит умфро и освящает его углы. Затем, пританцовывая в такт барабанам, начинает заклинание.

— Он должен епеть три священные песни,— сказал Гийом,— первая посвящена Папе Легбе, вторая — Папе Дамбалле, третья — тому лоа, которого унган вызывает в данный момент...

Снова застучали барабаны. В умфро вошла группа женщин в длинных белых платьях. Они начали раскачиваться, затем пустились в пляс, к ним присоединились парни.

Один из танцоров вдруг рухнул на землю и забился в конвульсиях. Барабаны зазвучали сильнее, водуисты призывно и громко запели, танец возобновился...

Оборотни переодеваются...

Пляска продолжалась, песнопенье набирало новую силу, когда мы с Жюмелем выбирались из узких улочек Ла-Салины. Все меньше прохожих, машина медленно плывет вдоль трех-четырехэтажных домов. Таксист нервозен, опасливо озирается, заглядывая в переулки.

На пустынной площади несколько женщин с кувшинами и корзинами на головах, согнувшись, призрачно скользят вдоль высокой железной ограды. За нею белое здание: президентский дворец. Из-за кустов роз на лужайке торчат стволы пулеметов. Справа от дворца — тоже за железной оградой — приземистое дискообразное сооружение — мавзолей Франсуа Дювалье. Вот уже более десяти лет, как умер диктатор, но страх суеверных гаитян перед ним не исчезает: бесноватый Франсуа за годы своей тирании постоянно внушал водуистам, будто он «нематериален» и «вездесущ», будто после его физической смерти дух останется жить, он перейдет к сыну.

Жана Клода Дювалье приближенные величают «беби Доком», утверждая его «божественное» происхождение. И недоучившегося юриста это вполне устраивает:

— Воля отца — легальная основа моего правления. Ему власть дал бог, бог и волен отнять ее у меня. Не понимаю, зачем нужны выборы.

Английских журналистов он сражает «железным» аргументом:

— Ведь ваш народ не избирает королеву Англии! Я очень хорошо натаскан в политике лучшим профессором в этом деле — моим отцом.

Он брал у Папы Дока уроки в подвалах белого дворца, где истязали политзаключенных. В 14 лет отпрыск сдал первый экзамен на жестокость, застрелив в упор офицера президентской гвардии. Он и сейчас не расстается с пистолетом, число загубленных им душ растет. Каждый год в канун 22 сентября, когда династия Дювалье отмечает годовщину прихода к власти, Жан Клод Дювалье отдает в руки тайной полиции список с фамилиями неугодных и резолюцией: «От них я хотел бы избавиться». В 1979 году список включал 400 фамилий.

Дювалье-младший не только душит соотечественников руками тайной полиции, но и давит их колесами своих «роллс-ройсов» и «ягуаров», когда вихрем проносится по улицам Порт-о-Прен-са.

...Из-за стальной ограды за мной (Жюмель не рискнул выйти из машины) внимательно наблюдают здоровяки в пятнистой униформе цвета хаки с огромными пистолетами на бедрах. Я делаю несколько снимков. И спешу в машину. Жюмель облегченно вздыхает. За этой оградой здание корпуса сил безопасности. Это те же «тонтон-макуты», оборотни, с теми же карательными функциями, только их переодели из черного в зеленое и назвали «леопардами». Вид у них теперь не столь демонический, но они лучше вооружены. Жан Клод Дювалье повысил «леопардам» жалованье.

— Вы — рычаг моего правительства, главная сила, на которую я опираюсь,— говорит диктатор, благословляя охрану на «подвиги».

Но опирается он не только и не столько на «леопардов», сколько на американских покровителей. Напуганный брожением умов в народе, активизацией борьбы гаитянской эмиграции за освобождение родины, диктатор поспешил заключить в июне 1980 года соглашение с США о возможном вводе на Гаити иностранных войск. В тексте соглашения говорится: «Гаитянское и американское правительства предлагают правительству и вооруженным силам Доминиканской Республики в случае возникновения на Гаити реального партизанского фронта осуществить прямое вмешательство на Гаити, чтобы стать главной боевой, силой в борьбе против гаитянских партизан».

Соглашение тут же стало претворяться в жизнь. Командующий вооруженными силами Доминиканской Республики генерал-лейтенант Марио Имберт Макгрегор объявил о создании еще 12 военных лагерей вдоль границы с Гаити. Отдано распоряжение о строительстве новых казарм для воинских частей, увеличении гарнизонов в Элиас-Пинья и других пограничных городах. Вслед за этим по указке из Вашингтона армия Доминиканской Республики провела учение под кодовым названием «Пограничное братство». А летом прошлого года стало известна о решении Жана Клода Дювалье продать США остров Тортю под военную базу для Пентагона. США хотят приблизить свои корабли и самолеты к территории Гаити...

Нелегкая, очень нелегкая борьба за свободу предстоит гаитянскому народу. Но силы борцов растут. В стране все чаще протестуют крестьяне и студенты, бастуют рабочие, ассоциации художников, писателей и учителей выступают за просвещение своего народа, доходят сообщения о вооруженных столкновениях между «леопардами» и партизанскими группами. Объединяет свои силы гаитянская эмиграция, растёт влияние Объединенной партии гаитянских коммунистов (ОПГК) и организации Молодежь ОПГК. Работа коммунистов в Гаити чрезвычайно «ложна и опасна, ибо по закону 1969 года в стране введена смертная казнь «за коммунистические убеждения и пропаганду марксистских идей».

...День угасал. Небо покрылось позолоченными по краям свинцовыми тучами. Вершины, обведенные оранжевой каймой, потемнели. И снова за кормой чайки. Уходит в море черная гора Кенскофф...

Рано или поздно борьба гаитянского народа увенчается успехом. Но нужно, чтобы мир знал о трагедии Гаити, ибо то, что делают династия Дювалье и американцы в «Стране высоких гор»,— преступление против человечества.

Р. Гладких

Порт-о-Пренс — Москва

(обратно)

Вся закарпатская вода...

Дорога спускалась с перевала. На повороте к кемпингу, перед мостом, в русле реки ворочался ярко-оранжевый бульдозер. Глухо рыча, он скатывался в воду с правого берега и, утопая по капот, грыз ложе стремительного потока стальным ножом. Натужно воя, вылезал на левый берег, толкал перед собой груду булыжников и громоздил их к каменной подпорной стенке. Не разворачиваясь, задним ходом пятился в реку, перебредал ее, карабкался на правый берег, снова двигался вперед и с каждым разом утопал все глубже... Мы посмотрели и невольно улыбнулись: бульдозер словно купался в речке и даже вроде бы пофыркивал от удовольствия. Но в общем-то ничего забавного в этом не было: шла обыденная pat.юта. Бульдозер расчищал и углублял речное русло, чтобы талые и ливневые воды не скапливались у моста, а проносились вниз свободно, не выходя из берегов, не заливая стоящих в пойме зданий кемпинга.

Потом мы видели, как одинокий экскаватор в поле копал траншею, уходившую за горизонт,— строился новый оросительный или, возможно, осушительный канал.

На гребне земляного вала, отгородившего мутную Тису от окраины города Тячева, работал автокран. Монтажники в защитных касках укладывали на откос квадратные железобетонные плиты, каждая из которых весила добрую сотню килограммов. Строилась новая водозащитная дамба — облицованный участок ее, сужаясь в перспективе, напоминал накренившееся шоссе. Полоса берега от подножия дамбы до кромки воды выстилалась габионными тюфяками: чехлом такому тюфяку служит стальная оцинкованная сетка, а набивкой — бутовый камень из горных карьеров.

По дороге на озеро Синевир мы задержались в верховьях Теребли, возле устья одного из ее притоков. Здесь стучали, поблескивая на солнце, гуцульские топоры, белела россыпью смолистая щепа. Бригада» плотников рубила подпорную бревенчатую стенку для укрепления участка берега, подмытого стремительным течением.

В пойме Латорицы высаживали молодые ивовые деревца — создавались водозащитные лесные полосы: корни деревьев, прошивая почву, предохраняют берега от разрушения буйными водами, берущими разбег с Карпатских гор...

Негромкое, но непрерывное строительство шло в Закарпатье повсеместно. Водохозяйственники строили везде, где текут реки, а в Закарпатье трудно найти место, где не течет река или ручей. В области 9421 река — около двадцати тысяч километров голубых артерий, и на каждый квадратный километр территории приходится полтора километра речного русла.

В Закарпатье на редкость плодородная земля, много воды и много солнца. На взгляд приезжего, у здешних земледельцев нет никаких проблем. Ведь про такие земли говорят: воткни оглоблю— вырастет телега... А между тем проблемы есть — и весьма серьезные.

Начнем с земли. Земля, конечно, плодородна. Но, к сожалению, ее не так уж много: четыре пятых территории области вздыблены горными хребтами и предгорьями. И лишь около двух с половиной тысяч квадратных километров занимает всхолмленная местами равнина, пригодная под пашни и плантации, бахчи и огороды. Поэтому к земле здесь отношение особое — ее лелеют и оберегают неусыпно. И главным образом, как это ни парадоксально, от воды. Впрочем, парадоксально, может быть, для Средней Азии. Для Закарпатья же вполне естественно. Ибо излишнее обилие воды столь же пагубно, как и ее нехватка.

Горный рельеф издревле вынуждал закарпатцев осваивать долины рек и заселять их берега. Этот процесс привел к тому, что в наше время почти все сельскохозяйственные угодья области расположены на пойменных землях, то есть в зоне возможного затопления паводковыми водами.

Паводки, бурные и скоротечные, повторяющиеся в иные годы до десяти-двенадцати раз и поднимающие уровень воды в Тисе и некоторых ее притоках на восемь-десять метров,— извечная беда закарпатских земледельцев, причина многих неприятностей, забот, тревог и горестных утрат. Это посевы, гибнущие на затопленных полях, размытые дороги и снесенные мосты, разрушенные дома и хозяйственные постройки, избыточное переувлажнение и заболачивание плодороднейших земель.

Разливы закарпатских рек не приурочены к определенному сезону и не желают следовать календарю. Самые грозные из них приходят не весной, когда их ждут во всеоружии, а когда люди, техника и транспорт заняты на работах, с паводком не связанных, когда в долинах пашут землю, сеют хлеб или готовятся к уборке урожая. Паводок, вызванный ливнями в верховьях рек, может накатить в разгар лета, может прийти с унылыми осенними дождями. Даже зимой, если наступит неожиданная оттепель и разразится редкая, но все-таки возможная зимняя гроза.

Вода, текущая с Карпатских гор, несет с собой не только жизнь, не только радость и цветение... Здесь за водой приходится присматривать, бороться с ней и защищаться от нее.

— Прежде всего договоримся о терминологии,— предложил заместитель начальника Закарпатского управления мелиорации и водного хозяйства Николай Дмитриевич Литвинов, в кабинете которого мы вели разговор.— Борьба с паводками и защита от паводков — вещи разные. О чем мы будем говорить?

— Ну... о борьбе.— Я предпочел более динамичный, на мой взгляд, аспект проблемы.

Литвинов выдвинул ящик стола, достал газету:

— Вот очень коротко самая суть понятия «борьбы».

Это был номер «Закарпатской правды» двенадцатилетней давности — за 28 мая 1970 года. Я пробежал глазами обведенную карандашом заметку:

«Несколько дней не прекращались дожди... Разбушевавшаяся вода на перегоне Королево — Рокосово размыла железнодорожное полотно протяженностью до 200 метров; на этом месте образовалась пятиметровая воронка. Несколько суток не уходили отсюда люди. Они отстаивали путь от размыва, а когда вода отошла, начали восстанавливать железнодорожное полотно...»

— Дело, как видите, нелегкое, а зачастую и опасное,— сказал Литвинов.— Легче всю жизнь защищаться от паводков, чем один день бороться с ними.

— А что конкретно называется защитой?

— То, что мы делаем изо дня в день и круглый год... А конкретно — строительство и эксплуатация водозащитных и противопаводковых сооружений.

— Вы не могли бы рассказать подробнее?

— Я вам, пожалуй, лучше покажу. Каким вы временем располагаете?

Вопрос, как выяснилось тут же, не был праздным. Ибо в хозяйстве управления — весь грандиозный лабиринт больших и малых рек бассейна Тисы и десятки озер, среди которых знаменитый памятник природы Синевир. И еще сеть каналов протяженностью почти в пять тысяч километров, и одиннадцать искусственных водохранилищ... То есть практически вся закарпатская вода — наземная, подземная и даже та, что в облаках, клубящихся над горными вершинами, поскольку может хлынуть ливнями и вызвать паводок.

Есть и земля, ее сравнительно немного, но труд в нее вложен большой — около ста пятидесяти тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий на осушенных и орошаемых площадях.

И наконец, инженерные сооружения: сотни километров водозащитных дамб, береговых и русловых укреплений, десять мощных насосных станций, которые во время паводка перекачивают полую воду с затопленных полей обратно в реки, несколько тысяч самых разных гидротехнических устройств — шлюзов, плотин, водозаборов и т. д.

— Времени, думаю, достаточно,— неосторожно сказал я.— Целая неделя.

— Тогда поехали.— Литвинов встал из-за стола.

И мы поехали. Ехали день, ехали два, останавливались, шли пешком по песку и траве, поднимались по лестницам и карабкались по откосам, продирались сквозь заросли прибрежных кустарников, прыгали по болотным кочкам и балансировали на скользких валунах, омываемых прозрачными струями... Литвинов, судя по всему, задался целью показать все существующие в Закарпатье устройства и приспособления для управления водой и укрощения ее во время паводков. Замысел вряд ли был осуществим. Но для Литвинова вполне логичен. Как же иначе мог он показать размах работ людей своей профессии и результаты вековых трудов, начатых еще в те времена, когда какой-то закарпатский пахарь провел сохой первую борозду в пойме реки, засеял ниву и понял, что она нуждается не столь в поливе, сколь в защите от воды?

Словом, Литвинов знал, что делал. Однако неспециалисту не так-то просто было правильно оценить все то, что ему показывали...

Да, он видел насосные станции, сверкавшие на солнце стеклянными сквозными стенами, словно огромные аквариумы. Видел бетонные и каменные шлюзы. Видел железные заслонки-водовыпуски, многие из которых установлены еще в прошлом столетии.

Но голубые длинные каналы с оплывшими травянистыми берегами отличались от речек лишь прямизной, а водохранилища походили на озера. Дамбы казались прибрежными валами, намытыми рекой и поросшими цветистым разнотравьем. Береговые лесонасаждения выглядели обычными рощицами и перелесками.

Береговые укрепления, собранные из бревен, отшлифованных водой, подпорные стенки, выложенные из «рваного» карпатского камня, откосы, облицованные бетонными плитами и разлинованные в клетку строчками травы, пробивающейся через стыки,— все это было очень красиво и напоминало не инженерные сооружения, а декоративные элементы, врезанные в пейзаж талантливыми архитекторами.

Секрет такого восприятия кроется, видимо, в высокой производственной квалификации здешних водохозяйственников и мелиораторов, в их искренней любви к природе. Их работа не искажает естественного ландшафта. А посему не только не бросается в глаза, но зачастую вовсе незаметна — неопытному взгляду, разумеется.

Масштабность деятельности закарпатских водохозяйственников и, что самое главное, жизненную необходимость ее можно по-настоящему прочувствовать и осознать лишь в тех местах, где работа еще не сделана и где разрушительная сила воды проявляет себя беспрепятственно. Проезжая по Закарпатью, мы видели эти места: заболоченные паводками и еще не осушенные поля, на которых растут бурьян да осока, а могла бы колоситься пшеница; подмытый и обрушившийся берег горной речки; язва ветвистого оврага, разъедающего голый склон; оползень, как ножом обрезавший дорогу; покинутый хозяевами домик, к крыльцу которого вплотную подошла вода...

Литвинов был неутомимым и эрудированным гидом. Он знал всю область как свою квартиру. Но видел все, что проносилось мимо нас в окне машины, сквозь призму профессиональных интересов. Казалось, его оставляли равнодушным зеленые шпалеры виноградников под полыхающим в зените солнцем и полумрак горных лесов, переливы радуги над водопадами, петли дорог на уходящих в небо склонах и стены древних крепостей...

— Изящная церквушка,— замечал я иногда.

— Да-да,— подхватывал Литвинов и тут же добавлял: — Этой весной ее по паперть затопило.

И так он комментировал все окружающее. Мы подъезжали, например, к автодорожному мосту, легко и плавно вознесшемуся над рекой. Литвинов тронул меня за плечо:

— Смотрите, это новый мост. Старый в прошлом году снесло паводком...

На деревенской улице, похожей на музей сельской архитектуры, Литвинов говорил:

— Эту деревню в семьдесят четвертом залило по окна. Тогда в области пришлось эвакуировать четыре тысячи двести человек...

На полпути из Хуста в Тячев он неожиданно сказал шоферу:

— Тормозни! — выскочил из машины и показал на асфальт перед бампером: — Вот тут, на этом самом месте, во время паводка семидесятого года мы взорвали шоссе. Оно работало как дамба и подпирало воду. А не взорвали бы, вода пошла бы в село Вышково. Вон оно, видите?

Но вдруг Литвинов приоткрылся с иной стороны:

— Смотрите, слева Черный Мочар. По-русски — Черное Болото.

Я взглянул и увидел: на «болоте» зелеными волнами до горизонта переливались под ветром колосящиеся зерновые.

— Двадцать лет назад здесь действительно было болото,— сказал Литвинов.

Для Закарпатья это был большой массив — десять с половиной тысяч гектаров. Росла на нем болотная трава да водились лягушки, которыми кормились аисты, слетавшиеся из окрестных деревень.

В шестидесятых годах Закарпатское управление мелиорации и водного хозяйства, где тогда еще молодым инженером работал Литвинов, руководило осушением Черного Мочара. После того как часть земель была осушена, вспахана и засеяна, Литвинов, часто здесь бывавший, нашел неподалеку от межи трех мертвых аистов. Птицы, как выяснилось, отравились минеральными удобрениями, которые еще до них отведали лягушки. Вернувшись в Ужгород, Литвинов побеседовал с председателем областного общества охраны природы, профессором биологического факультета Ужгородского университета Василием Ивановичем Комендаром. И в то же лето экспедиция студентов-биологов обследовала места кормежки аистов на Черном Мочаре.

Предстоял еще один разговор — самый трудный, как казалось Литвинову. Но председатель колхоза «Пограничник» Петр Иванович Кляп понял его без долгих объяснений. Вскоре правление колхоза вынесло решение: не осушать сорок гектаров Черного Мочара, оставить аистам их кормовую базу.

Малозначительный, казалось бы, но интересный, по сути, факт. Специалист-мелиоратор, целью профессии которого было сделать всю землю, сколько ее есть, пригодной для сельскохозяйственных угодий, и колхозники, для которых при закарпатском малоземелье лишние сорок гектаров пашни были отнюдь не лишними,— а между тем никого не понадобилось убеждать в том, что аисты — равноправные члены биологического сообщества Земли и что им, как и людям, нужно есть, строить гнезда и выращивать детей.

...В городе Тячеве Литвинов попросил остановить машину у небольшого сквера, где в тени густых крон темнел памятник в форме угла обвалившегося дома. На черном камне тусклым золотом светилась надпись. Борис Семенович Косенко и Куно Рейнгольдович Шеля награждены орденами «Знак Почета» за спасение людей при наводнении. Награждены посмертно.

Это был паводок 1970 года — один из тех, что по теории должны случаться раз в сто лет. Воды Тисы, протекающей рядом с Тячевом, размыли дамбу, ворвались в город и понеслись по улицам грозными мутными потоками. Два тракториста, Косенко и Шеля, на колесном тракторе «Беларусь» вывозили в безопасное место людей, забиравшихся от воды на деревья и крыши. Два рейса сделали они по превратившейся в бурную реку Киевской улице и двадцати двум людям спасли жизнь. В третий рейс им не следовало бы отправляться — поднимавшаяся вода уже заливала кабину и подбиралась к двигателю, трактор качало на волне и разворачивало боком к бешеному течению. Но там, на улице, кричали: «Помогите!..»

Вечерами мы возвращались из разъездов по области в Ужгород. И в тихом номере гостиницы вновь начинались разговоры о защите и борьбе. Увлекшийся Литвинов выкладывал на стол вороха всевозможных брошюр, газетных вырезок, машинописных документов и засиживался до полуночи.

Он говорил о том, что борьба с паводками в Закарпатье имеет давние традиции — в архивах сохранились описания катастрофических паводков прошлого столетия, а в фольклоре бытуют легенды о наводнениях-потопах, когда приходилось спасаться на горных вершинах.

— Но о какой борьбе, если всерьез, могли думать водохозяйственники в те годы?—горячился Литвинов.— Что тогда можно было противопоставить паводку? Лопату и телегу? Нет, старики мыслили правильно, делая основной упор на защитные сооружения. И работали, надо сказать, на совесть. Шлюз на канале Чаронда видели? Ему почти сто лет и простоит еще двести...

В наши дни борьба с паводками в Закарпатье начинается задолго до возможного бедствия. И речь идет не о защитных мерах — строительстве противопаводковых сооружений, а именно о борьбе. Точнее, о подготовке к ней. В области создана противопаводковая комиссия, и такие же комиссии есть в каждом районе — на них лежит ответственность за организованную встречу стихийного бедствия.

В один из вечеров Литвинов вынул из портфеля документ, на титульном листе которого было написано: «План мероприятий по безаварийному пропуску через гидротехнические сооружения паводков 1981 года».