Товарищ Павлик: Взлет и падение советского мальчика-героя [Катриона Келли] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Катриона Келли ТОВАРИЩ ПАВЛИК Взлет и падение советского мальчика-героя

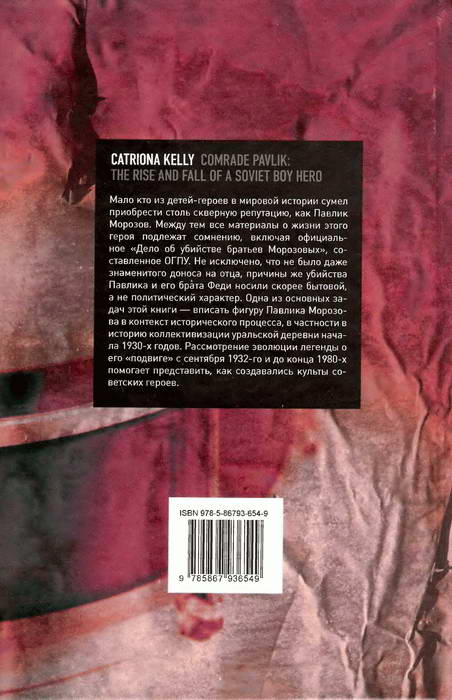

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Мало кто из детей-героев в мировой истории сумел приобрести столь скверную репутацию, как Павлик Морозов, и уж точно никто не подвергался таким поношениям, как он. Заголовки некоторых рецензий на английское издание этой книги вполне красноречивы: «Что за маленькая сволочь!» (Sheila Fitzpatrick, «Little Swine» в «London Review of Books») или «Жуткий маленький герой» (Michael Binyon «A Horrid Little Него» в «Times»). За вычетом Китая и Северной Кореи весь коммунистический мир уже распрощался со своей идеологией, и семейные ценности в нем успешно противостоят политическому догматизму, так что для большинства людей легенда о мальчике, который из преданности коммунистическим идеалам донес на собственного отца, выглядит дико. Зачем же тогда писать книгу о культе, угасшем более десяти лет тому назад и уже, по-видимому, не имеющем к сегодняшнему дню никакого отношения? Во время моего пребывания в России я часто слышала этот вопрос. Люди не могли понять, зачем иностранка, наверняка не столкнувшаяся в школе с насаждением культа Павлика, занимается такой неприятной историей. Взяться за эту тему меня побудило, среди прочего, желание раскрыть западному читателю русские (и в том числе советские) культурные коды, как их понимают и переживают сами носители этой культуры. В советское время многие исследователи на Западе считали, что феномен малолетнего героя Павлика Морозова присущ исключительно коммунистической системе и совершенно невозможен в демократическом обществе. Характерно, что в романе Оруэлла «1984» именно дети оказываются самыми горячими приверженцами Большого брата:«— Кто о вас сообщил? — спросил Уинстон. — Дочурка, — со скорбной гордостью ответил Парсонс. — Подслушивала в замочную скважину. Услышала, что я говорю, и на другой же день — шасть к патрулям. Недурно для семилетней пигалицы, а? Я на нее не в обиде. Наоборот, горжусь. Это показывает, что я воспитал ее в правильном духе»{1}.Оказалось, однако, что имя Павлика вполне применимо и в западном мире, например, для выражения протеста против давления со стороны государства и его ретивых адептов. После того как «Товарищ Павлик» был опубликован по-английски, я получила письмо от сотрудника крупной международной компании. В нем говорилось, что автор письма и его коллеги прочли книгу с большим интересом и теперь называют между собой конъюнктурщиков и подхалимов, докладывающих начальству о недочетах в работе, «павликами». Так, выдернутый из контекста, Павлик стал означать просто «стукача», готового пожертвовать чем угодно ради преданности мнимым идеалам или авторитарной правящей системе в целом. Однако история Павлика выглядит значительно более сложной, если вписать ее в проблему детства как таковую. Степень автономности детей всегда была больным вопросом, и в любом современном обществе он вызывает живой интерес. Занимаясь последние десять лет исследованиями детства в России (начиная с 1890 года), я обнаружила, что рьяное разоблачение Павликом своего отца вызывало отторжение у людей не только в посткоммунистическое, но и в советское время{2}. Даже в начале 1930-х, когда раннесоветский коллективизм находился еще в полном расцвете, этим юным героем восхищались далеко не все. В следующих поколениях многие и вовсе открещивались от Павлика (на том основании, что он принадлежит совсем другой эпохе), а его поступок находили подлым. Более того, характерное для «культурной революции» прямолинейное изображение конфликта отцов и детей, воплотившееся в легенде о Павлике и в других сочинениях раннего советского периода, противоречит немногочисленным свидетельствам современников, зафиксированным устной историей и документами того времени. Случалось, что мои информанты вспоминали о конфликте отцов и детей в своей семье, но это были, как правило, не вполне обычные семьи[1]. Например, одна женщина рассказала, как она — будучи дочерью красного командира в Ленинграде — упрекала своих родителей в мещанстве (в советское время — ужасное обвинение) и как мечтала о том, чтобы они оказались рабочими и семья жила бы в заводском общежитии. Но такие случаи нетипичны, и те, кто сполна вкусили прелести общежитского быта, естественным образом ответили бы на подобное заявление словами «с жиру бесится». Все-таки для большинства людей, чье детство пришлось на 1930-е годы, семья была надежным пристанищем с любящими родителями, а не отсталым институтом, требующим вмешательства извне для своего усовершенствования. Информанты вспоминают Павлика Морозова, о котором они читали в принудительном порядке, с куда меньшим энтузиазмом, чем героев Дюма, Жюля Верна или, не в последнюю очередь, Аркадия Гайдара, сочинявшего свои книги в одно время с зарождением легенды о первом пионере-герое. Одна из основных задач моей книги — вписать Павлика Морозова в контекст исторического процесса. По значимости я бы поместила его на заднем или, скорее, на среднем плане сталинизма. Не думаю, что в мифе о нем можно найти объяснение всему Большому террору[2]. Возникновение культа Павлика стало результатом попыток советских партийных аппаратчиков, как высшего, так и среднего и низового уровней, утвердить в обществе доносительство как гражданскую доблесть и принятую политическую практику. Однако в жизни едва ли кто-нибудь доносил на своих соседей, коллег, друзей, одноклассников или родственников, вдохновившись примером Павлика Морозова. Эта легенда была задумана как дидактическая сказка для школьников, но даже в среде советских идеологов не существовало единодушного мнения относительно роли, которую она играла. «Известия» и «Правда» так и не напечатали ни одного отчета об убийстве братьев Морозовых — эта история осталась достоянием местной и пионерской прессы. Тем не менее, развитие легенды с сентября 1932 и до июня 1936 года помогает составить представление о том, как создавались культы советских героев. Герой романа Оруэлла «1984» Уинстон Смит пишет о вымышленном «товарище Огилви». Советская пропаганда — может быть, в силу материалистических корней марксизма-ленинизма — все же не строилась на абсолютных выдумках. Сочиняя своих героев, она опиралась на факты из жизни реальных исторических лиц: Павлик Морозов, Зоя и Александр Космодемьянские действительно существовали[3]. Но по ходу эволюции мифа имевшаяся толика правды подверглась разнообразной пропагандистской обработке. Манипуляции с мифом о Павлике привели к тому, что его биография утратила конкретные черты личного характера и редуцировалась до анкетных данных: имя, место рождения, возраст, социальное положение. Менялись также его роли в нарративе, составленном из таких разнородных сюжетных мотивов, как предательство отца; самоутверждение молодежи по отношению к старшему поколению; отстаивание, вплоть до самопожертвования, гражданских добродетелей; жестокое обращение взрослых с детьми; героизм советского школьника; упорная учеба как средство построения нового общества. В этой книге предпринята попытка рассказать, что именно происходило с мифом о Павлике Морозове. Моя работа — не первое исследование на русском языке, посвященное этой теме. В 1988 году журналист Юрий Дружников, который собирал необходимые материалы, будучи корреспондентом одной московской газеты, опубликовал книгу «Вознесение Павлика Морозова» — полномасштабное опровержение официальной легенды. Позже она в более или менее неизменном виде была издана под заглавием «Доносчик 001». Работа Дружникова основана как на обширных опубликованных материалах (официальные биографии, брошюры, газетные репортажи, высказывания знаменитых писателей), так и на беседах с жителями Герасимовки, родной деревни Павлика Морозова. Написание неофициальной биографии пионера-героя на закате советской эпохи требовало немалого мужества, и, учитывая трудности, с которыми автору неизбежно приходилось сталкиваться, этот труд внушает уважение. Однако Дружников писал свою книгу в то время, когда многие архивы оставались недоступными, так что целый ряд авторских выводов, не опирающихся на архивные материалы, вызывает серьезные сомнения, о чем я пишу ниже. Для создания новой истории легенды о Павлике мне пришлось работать в архивах Екатеринбурга (Свердловска) и Герасимовки, Москвы и Петербурга. Уже на завершающем этапе я получила доступ к материалам «Дела об убийстве братьев Морозовых», хранящегося под номером Н—7825 в Центральном архиве ФСБ, незадолго до этого открытом для исследователей[4]. Об этих документах, вероятно, имеет смысл сказать специально. Дело в том, что публикация английского издания моей книги вызвала невероятные домыслы относительно того, каким образом мне удалось получить доступ к материалам дела[5]. Меня изображали простодушной жертвой коварных спецслужб — по словам одного британского рецензента, «Красной шапочкой, наивно и доверчиво вошедшей в волчье логово». (Хочется напомнить этому автору, что во всех канонических вариантах сказки о Красной Шапочке и Сером Волке в конце концов побеждает все-таки Красная Шапочка.) Переубедить фантазеров, конечно, невозможно, но здравомыслящие люди знают: получить доступ к тем или иным документам архива ФСБ удавалось многим специалистам — при условии, что необходимость познакомиться с конкретным делом обоснована и исследователю известен его номер по описи[6]. Кроме того, архив ФСБ открыл — с определенными ограничениями — материалы для родственников репрессированных. Существует стандартная процедура получения доступа, согласно которой необходимо предъявить отношение на имя директора архива Василия Христофорова в приемной ФСБ на Кузнецком мосту. После этого, примерно через месяц ожидания, заявителю сообщают о решении, которое в моем случае оказалось положительным. Нет никаких оснований полагать, будто архивные документы, с которыми я работала, были поддельными. Просмотрев другие расследования ОГПУ этого же периода (1932—1933), я могу сказать, что материалы «Дела об убийстве братьев Морозовых» схожи с ними (по использованным формам, заголовкам официальных документов, характеру применявшихся процедур и проч.)[7]. Следует также задаться вопросом qui bono: кому могла быть выгодна подделка документов и что заставило в таком случае работников ОГПУ или его преемников тратить усилия на изготовление фальшивых бумаг? Предположение, будто к фальсификации прибегли, чтобы выставить чекистов в благоприятном свете, не оправдывается, так как ОГПУ предстает в этих документах в крайне неприглядном виде. Неясно также, когда можно было осуществить подобную подделку. В советское время делались попытки убедить архив КГБ разрешить копирование некоторых материалов дела братьев Морозовых. В результате несколько дубликатов оказалось в музее Павлика Морозова в Герасимовке, но это всего лишь несколько страниц — из более чем 700, образующих два пухлых тома. Большая же часть материалов по-прежнему оставалась недоступной. Очевидно, что подделывать документы, не предназначенные к обнародованию, — занятие совершенно бессмысленное. Столь же невероятным представляется предположение сторонников «теории подделки», будто сотрудники ФСБ трудились над изготовлением липовых документов в постсоветский период: писали несколькими различными почерками и подвергали бумагу искусственному старению. Да и так ли важно сейчас, с точки зрения ФСБ, дело Павлика Морозова, чтобы занимать ради его фальсификации сотрудников этого учреждения, призванных следить за безопасностью современной России? Куда естественнее допустить, что оно, наряду с протоколами допросов Мейерхольда, Бабеля, Д.С. Мирского и других знаменитых и менее знаменитых людей, является подлинным. Дело Павлика — не единственное, следственные материалы которого были засекречены. Несмотря на то что речь шла о советском герое, предание их гласности могло стать нежелательным прецедентом в сложившейся практике и нарушило бы общую политику допуска к документам. Другими словами, история «Дела об убийстве братьев Морозовых» определялась установленными процедурами в той же мере, что и политическими соображениями. Как бы то ни было, доступ к архивным материалам не дал нам ответа на вопрос, кто на самом деле убил братьев Морозовых, потому что показания свидетелей в любом случае недостоверны. На этом обстоятельстве стоит остановиться. В советское время зачастую пренебрегали правовыми процедурами ради достижения нужного политического результата. В известной мере это наследие живо и по сей день. Отказ соответствующих инстанций отменить приговор, вынесенный «убийцам» братьев Морозовых в ноябре 1932 года (и это притом, что материалы обвинения очевидным образом не выдерживают никакой критики), демонстрирует, насколько далека еще постсоветская Россия от идеала правового государства. Нарушения юридических процедур и прав подозреваемого и сегодня еще довольно широко распространены[8]. Разумеется, не во всех демократических странах исходят исключительно из принципа «невиновен, пока вина не доказана», но это не может служить оправданием пренебрежительного отношения к правам подозреваемых. Наследие дела Морозовых сохраняет свою значимость и в других аспектах. Многие люди, выросшие при Сталине, воспитывались в убеждении, что советская мораль превосходит любую другую в мире. Теперь они глубоко травмированы многочисленными разоблачениями советской системы, которые начиная с 1987 года обрушивают на их головы журналисты, мемуаристы и политические обозреватели. «Ведь не все было плохо!» — возражают представители старшего поколения. Если мои более молодые собеседники (из тех, кто вообще понимал, о чем шла речь) чаще всего воспринимали намерение иностранки написать книгу о Павлике Морозове с изумлением и недоверием, то те, кому за шестьдесят, нередко поначалу занимали оборонительную позицию. При этом они обычно достаточно точно характеризовали Павлика как «противоречивую» фигуру. Выяснив, что моя цель вовсе не в том, чтобы осмеивать их молодость с позиции самодовольного исторического всезнайства, информанты старшего возраста приободрялись и охотно рассказывали, что значила для них эта легенда. Никто из них не сказал мне, что считал доносительство на своего отца (при любых обстоятельствах) хорошим делом. Но очень многие признавались, что для них Павлик Морозов — идеал бескорыстного самопожертвования, и что им неприятен дух своекорыстия, который, с их точки зрения (не совсем безосновательной), охватил Россию с наступлением «дикого капитализма». Так на каждом повороте советской и постсоветской истории имя Павлика обретало новый смысл. Образ реального мальчика растворился в сотнях разнообразных повествований. Их передавали запуганные односельчане, следователи, ведшие его дело, журналисты и биографы, чью продукцию перемалывали для детей учителя и пионервожатые, а также сами дети, пересказывавшие эту историю друг другу. Когда речь идет о политической системе, в которой право на существование имеет только идеологически приемлемая реальность, установить объективные факты чаще всего невозможно[9]. Иногда живая действительность просвечивает из-за трафаретного образа Павлика: в зазорах между опубликованными и архивными документами видятся страдания крестьян времен коллективизации и сломленный дух русской деревни, жестокие преступления против «врагов» советской власти, отчаянные усилия новых интеллигентов рабоче-крестьянского происхождения поверить в советские идеалы. Официальная пропаганда создавала легенду о Павлике Морозове, чтобы представить советское общество таким, каким оно должно выглядеть в чужих и собственных глазах, поэтому, исследуя процесс ее созидания, можно узнать многое из того, в чем властям не хотелось признаваться. В заключение я хочу выразить сердечную благодарность всем, кто помогал мне в этой исследовательской работе, и особенно Елене Главацкой (Екатеринбург), Ирине Евдокимовой (Тавда), Татьяне Кузнецовой (Герасимова), Евгению Добренко (Шеффильд), Виталию Безрогову (Москва) и Альберту Байбурину (С.-Петербург). За предоставление отдельных материалов из периодики и копий нескольких архивных документов выражаю признательность Полли Джоунс, Анди Байфорду, Денису Козлову, Тимофи Филлипсу. За проведение интервью благодарю Александру Пиир, Светлану Сиротинину, Оксану Филичеву, Екатерину Мельникову, Веронику Макарову, Юлию Рыбину, Юрия Рыжова и Любовь Терехову. С новыми источниками, цитированными в русской версии «Товарища Павлика», меня любезно ознакомили Нэнси Конди и Владимир Падунов, Сергей Козлов, Дина Хапаева, Николай Копосов и Александр Костин. Я глубоко признательна Ирине Смиренской за перевод книги на русский язык, а также Андрею Зорину и Ирине Прохоровой — за их горячую поддержку идеи публикации «Товарища Павлика» на русском языке. Сердечное спасибо также сотрудникам архивов, библиотек и музеев в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где я работала, а также Британской Академии, Фонду Леверхалма, Нью-Колледжу (Оксфорд) и филологическому факультету Оксфордского университета за поддержку моих исследований, результатом которых стала эта книга.

Вступление. СМЕРТЬ В ТАЙГЕ

1

В октябре 1932 года «Пионерская правда» сообщила, что в районном центре Тавда, расположенном в лесистой местности в 350 км к востоку от Свердловска (сейчас Екатеринбург), состоится сенсационный суд. Неподалеку от деревни Герасимовка были убиты двое детей: пятнадцатилетний мальчик, убежденный пионер-активист, и его девятилетний брат. «Тайга до сих пор хранит следы этого зверского преступления», — сообщала газета. В «густом кустарнике», где убили мальчиков, «были рассыпаны ягоды клюквы», а на вмятых в землю осиновых и березовых листьях видны следы крови. У одного мальчика было четыре глубоких ножевых ранения, у другого — три. Убийцами оказались восемнадцатилетний двоюродный брат мальчиков и один из их приятелей. Причиной убийства послужила самоотверженная преданность одной из жертв делу коммунизма: «Пионер Павел ставил интересы партии и рабочего класса выше своих личных интересов». В частности, он донес властям на своего отца, разоблачив его в коррупции, и в отместку был убит двумя обвиняемыми. Газета процитировала слова матери, которая с гордостью говорила о мужестве своего сына. Даже побои отца не могли принудить мальчика попросить пощады, а когда отца судили, сын бесстрашно заявил: «Я, дяденька судья, выступаю не как сын, а как пионер!»{3} Шесть недель спустя, 3 декабря 1932 года, «Пионерская правда» сообщила своим читателям о последствиях этого нашумевшего убийства. Пять человек предстали перед судом. Среди них, помимо двоюродного брата жертв, оказались их дедушка с бабушкой и два дяди. Дяди были привлечены к суду как основные подстрекатели убийства, двоюродный брат мальчиков и дед — как исполнители. Бабушка также была разоблачена в причастности к заговору: она заманила мальчиков в лес, а потом попыталась отстирать окровавленную одежду преступников, чтобы скрыть следы преступления. После четырех дней слушаний (с 25 по 28 ноября) четверо из пяти обвиняемых были приговорены к «высшей мере наказания» — расстрелу. Дело превратили в настоящий «показательный суд», придав ему максимальную гласность. Негодующий народ выражал свою поддержку суду в письмах, петициях и т.д., а рядом с судьями сидели два «общественных обвинителя», идеологи события, готовые представить улики и внести свой вклад в следствие и решение суда. «Пионерская правда» целиком опубликовала заключительную речь одного из этих двух «общественных обвинителей» — Елизара Смирнова, молодого журналиста газеты. Он с мелодраматическим накалом описывал Герасимовку: «…заброшенная в лесу среди болот и озер. Темная деревня с проклятыми старыми традициями». Столь же красочно написан портрет старшей жертвы преступления: «Он не только хороший школьник, хороший пионер, не только прекрасный общественник, но он в семье — без отца — хороший хозяин, лучший помощник матери, лучший друг своим младшим братишкам»{4}. В центре этого панегирика — Павел, или Павлик Морозов, первый мальчик-герой в советской истории. Канонизированный в Книге почета московского Дворца пионеров как «Пионер номер один»{5} в 1955 году, Павлик превратился в легенду задолго до этого и в Советском Союзе, и на Западе, являя собой пример безоговорочной преданности политической морали. Он стал героем песен, пьес, симфонической поэмы и даже целой (очень плохой) оперы, а также шести объемных биографий, нескольких поэм и бесчисленных мемориальных статей в прессе для детей. Его именем назвали улицы, парки, Дома культуры, самолеты и корабли, не говоря уже о пионерских отрядах и школьных «уголках». По всему Советскому Союзу и далеко за его пределами (например, в Коломбо, Шри-Ланка{6}) были воздвигнуты памятники. Более того, эта история вдохновила гениального Сергея Эйзенштейна на создание фильма «Бежин луг», в котором фанатичный светловолосый мальчик прокладывает своим односельчанам дорогу в будущее, руководя разгромом местной церкви (кульминационным моментом становится низвержение золотого иконостаса). В 1960-х годах каждый вступающий в Пионерскую организацию должен был знать биографию Павлика, входила она и в список обязательного внеклассного чтения в школах того времени. Статья в «Пионерской правде» не была первой публикацией о Павлике[10]. Но она оказалась первым заметным откликом на это убийство и суд в национальной, или, если пользоваться советской терминологией, «центральной», прессе. Таким образом, эта статья обозначила важную отправную точку в процессе превращения Павлика в советского героя. Темноволосый крестьянский мальчик из отдаленной, или, выражаясь «советским языком», «глухой», деревни превратился в пример для подражания: светловолосого пионера-активиста с пристальным и твердым взглядом[11].2

С середины 1930-х до конца 1980-х годов большинство советских детей в возрасте от десяти до четырнадцати лет были членами пионерского движения. Будучи советским эквивалентом скаутам, пионеры использовали похожий девиз «Будь готов! — Всегда готов!», а также присягу, правда, в пионерской организации дети клялись в верности не короне и своей стране, но «делу рабочего класса», а с 1937 года — «делу Ленина и Сталина». Как и скауты, пионеры носили галстуки, только в их случае он был красным, и назывались они «красногалстучниками» и «юными ленинцами». У пионерской организации были свои обряды и церемонии: парады под звуки горна и барабана, поднятие флага в летних пионерских лагерях и «беседы у костра», во время которых детей знакомили с историей пионерского движения. В советской пропаганде Павлик был безоговорочным героем, однако интерпретация его поступка как подвига не является единственной. В 1970 году Юрий Дружников, писатель и журналист, в то время живший в Москве, начал частное и, разумеется, тайное расследование реальных обстоятельств убийства Павлика и Федора. Из бесед с дожившими до того времени очевидцами и внимательного изучения материалов, которые ему удалось найти (доступа к материалам ОГПУ по этому делу он не получил), Дружников пришел к заключению, что жизнь и смерть настоящего Павлика Морозова сильно отличается от жизни и смерти, описанных в многочисленных официальных биографиях. Первое издание книги Дружникова на русском языке, напечатанное в 1995 году, называлось «Доносчик № 001»[12]; в ней автор попытался очистить историю от мишуры официального мифа. Павлик предстает перед читателем грязным, жалким и, видимо, умственно отсталым подростком, который, вероятнее всего, вообще не был пионером и уж точно не был героем. Его убийство совершили не «враги народа» и тем более не члены его семьи, а ОГПУ — чтобы спровоцировать скандал и заклеймить позором врагов Советского государства. Дружников опубликовал ценные показания жителей Герасимовки, которые знали Павлика лично, повествовательная канва книги захватывает — она читается как детективный роман. Однако предложенная трактовка дела не представляется нам правдоподобной. Умозаключения автора основаны на довольно скудном корпусе документов дела ОГПУ: из четырех листов документальных записей вырастает повествование на 250 страниц. Замысловатая аргументация, построенная на вырванных из контекста фактах, при более глубоком исследовании архивных материалов теряет свою убедительность. Дружниковым собрана большая часть (но не все) существующих печатных источников, в частности публикации в советской прессе и официальные биографии пионера-героя. Однако, сыграв значительную роль в развенчании официального мифа о Павлике Морозове, книга эта, по сути дела, сама носит мифографический характер и представляет собой инверсию официальной легенды, сочетающую жанровые характеристики «антижития» и советского триллера. Как только я начала заниматься этой темой, гипотеза Дружникова вызвала у меня сомнение, которое лишь усиливалось по мере продвижения моей исследовательской работы в местном архиве: вырисовывалось совершенно иное состояние политического контроля начала 1930-х годов. Наконец, когда я получила возможность изучить дело в полном объеме, гипотеза Дружникова была напрочь отвергнута. В той же мере меня не устраивала и официальная версия, согласно которой убийцы действовали по наущению кулаков, объединенных в тайную сеть. Как показали мои исследования, это убийство абсолютно другого характера: жестокое, оно не имело, тем не менее, никакого отношения к заговорщическим теориям, его породило общество, искалеченное тремя годами насильственной коллективизации. При этом необходимо отметить, что докопаться до правды о Павлике Морозове и его гибели, видимо, уже невозможно. В третьей главе своей книги я подробно разбираю записи свидетельских показаний, которые представляют собой клубок взаимных обвинений, злоумышленных наветов, противоречащих самим себе свидетельств и признаний, полученных под принуждением (в том числе физическим). У каждого, кто имел отношение к расследованию этого убийства, — от деревенского жителя до начальника из ОГПУ, — были свои предубеждения, а у многих — и основания скрывать правду. Показания зачастую представляют собой не правдивые свидетельства, а искусную ложь или, в некоторых случаях, беспомощную нелепицу. Особенное же недоверие вызывают прямые признания в причастности к убийству: очевидно, что они сфабрикованы, получены у подследственных обманным или насильственным путем и зачастую сформулированы явно с чужих слов[13]. Устная история также не может служить критерием исторической правды. В данном случае прежде всего потому, что большинство людей, которые могли помнить Павлика Морозова, давно умерли. К тому же, приехав в Герасимовку в сентябре 2003 года, я обнаружила — как и предполагала, — что ее жители пересказывают стереотипные варианты этой легенды. Дело Павлика Морозова столь интенсивно использовалось в пропагандистских целях, что теперь очевидцам трудно вспомнить реальные события 1932 года. Старожилы Герасимовки сплошь и рядом вовсе не хотели вспоминать подробности прошлого. «Ох, плохо, плохо, плохо было; сейчас лучше стало», — сказала мне Ульяния, двоюродная сестра Павлика, поразительно похожая на его изображение, помещенное на обложке этой книги[14]. Мария Сакова, умная женщина с правильными чертами лица, которая в конце концов одарила меня очень живыми воспоминаниями и об убийстве Павлика, и о своем детстве в конце 1920-х — начале 1930-х, сначала вообще отказалась беседовать. «Что там сказать? — заявила она, сидя на скамеечке возле своего дома у бетонной дороги (местные называют ее “Павликова дорога”). — Какое там детство? Мне ли весело было? Это какое было детство?! Я все только работала да работала…»{7}3

Убийство Павлика произошло, когда страна, в которой он жил, стояла на пороге больших испытаний. В Советском Союзе завершались первая пятилетка и так называемая «культурная революция». В это время «революционные» и «большевистские» ценности — неотъемлемая часть радикальной трансформации общества — ставились превыше всего. С 1933 года в советской культуре начинается продолжительный период превознесения и празднования собственных достижений, о которых всенародно объявляли вожди народа и прежде всего, конечно, диктатор Иосиф Сталин. Создается целая индустрия по производству героев. Описание их подвигов вовсе не предполагало правдивого отображения действительности: подобно святым из легенд, распространявшихся католической церковью в средние века, эти герои должны были вызывать чувство восхищения, внушать благоговение перед их безоговорочной преданностью идеалам. Из публикаций безжалостно вымарывались любые подробности, не соответствующие героическому поведению, и заменялись чем-либо подобающим. Так, отпетые пьяницы и распутники представали образцовыми семьянинами, а неграмотные крестьяне — мудрыми приверженцами идей Ленина[15]. Создание настоящих героев — объектов поклонения советского народа во всех уголках страны — было сопряжено с большими интеллектуальными и временными затратами. Их образы должны были своевременно отражать изменения в линии партии, а потому требовали постоянной переделки. Подобно тому как Троцкий и другие «враги народа» исчезали в новых редакциях фотографий, сделанных во время публичных выступлений Ленина, некоторые черты героев тоже терялись с течением времени, а взамен появлялись новые. В этом смысле работа над образом Павлика Морозова происходила особенно интенсивно. Легенда о нем, с момента первых газетных репортажей в 1932 году и до новых жизнеописаний 1960-х и 1970-х годов, претерпела множество преобразований, в зависимости от того, что должны были знать дети об этических нормах в свете революционной политики. Традиция обеспечения молодого поколения ролевыми моделями уходит в глубину веков, в древнегреческую культуру. Тем не менее, в начале XX столетия возникло еще одно направление в этой области: изучение реакции детей на предлагаемые ролевые модели; интерес к данной теме возрастал по мере распространения новой дисциплины — педологии. В России, так же как в Британии, Америке, Германии и Франции, ученые-педологи проводили опросы, позволявшие установить, кого дети считают своими героями. Результаты обескураживали: это была эклектическая смесь, включавшая в себя полный набор моделей, от исторических фигур и литературных персонажей до членов королевских семей, современных политиков и людей из близкого окружения («моя мать», «мой учитель»){8}. В эпоху «диктатуры пролетариата» партийные вожди попытались узурпировать детскую потребность в поклонении кумирам и поставить ее под контроль, предложив альтернативный ряд «политически корректных» ролевых моделей, соблюдая при этом субординацию по отношению к высшей власти и тем самым надежно оберегая первенство славы главного героя — самого диктатора. Легенду о Павлике придумали в тот исторический момент, когда пионерам отводилась роль активной молодой элиты, которая должна была агрессивно насаждать новые законы и на общественных собраниях убеждать людей старшего поколения в добродетельности чисток и вреде набожности. К середине 1930-х годов пионерская организация превратилась в массовую, автоматически включавшую в себя практически всех школьников. И по мере того как «рациональный досуг» детей приобретал не меньшую важность, чем политическая грамота, образ Павлика получал новые черты: у него появились любимые занятия в свободное время, друзья, интерес к школьной общественной жизни — и одновременно его роль семейного бунтаря становилась все менее значимой. Таким образом, идеологическая подоплека этой легенды отнюдь не была однозначной. Тем не менее, часто ролевая модель Павлика Морозова рассматривается однобоко. Сам факт доноса на собственного отца настолько ошеломителен, что для многих комментаторов он затмевает все остальное. Каждый, кто обладает пусть даже поверхностным знакомством с теорией психоанализа, подвержен соблазну приклеить к этой истории ярлык, который напрашивается сам собой. Как написала русско-американский теоретик культуры Светлана Бойм, «это советский вариант мифа об Эдипе par excellence — не хватает только загадок, слепоты и метафизического разговора со Сфинксом»{9}.[16] Следуя далее, можно представить миф о Павлике как зеркальное отражение «Гамлета» (любимая пьеса русской интеллигенции со времен эпохи романтизма): сын по тайному сговору с «дяденькой»-судьей вливает словесный яд в ухо своего отца, совершая тем самым символическое убийство последнего. Как в случае с Гамлетом и Эдипом, ценой сыновнего бунта становится уничтожение самого Павлика: таким образом, миф не только предупреждает о том, как опасно разжигать конфликт поколений, но — даже более того и главным образом — подтверждает эту опасность. И все же миф о Павлике Морозове существенно отличается от «Царя Эдипа» и «Гамлета». Начну с того, что обычно отношениям между Павликом и его матерью не придается большого значения. Официальные репортажи представляют ее как невиновную, но беспомощную, сочувствующую сыну, но неспособную оказать ему какую-либо помощь в борьбе с отцом. Во-вторых, в чувствах Павлика к отцу нет никакой амбивалентности, свойственной как Эдипу, так и Гамлету. Мужчина, совершивший определенные действия и тем самым надругавшийся над отцовством, как бы перестает быть отцом. Павлик прямо, без всякого сожаления отрекается от него. Другими словами, этот миф лишь отчасти можно назвать семейной драмой{10}. Архетип истории лежит скорее в сфере политики и этики, нежели в сфере психосексуальных отношений. История Павлика вынесла на передний план конфликт между семейными узами и законом, подняв вопрос, занимавший европейских моралистов в течение по крайней мере двух тысячелетий: какие обстоятельства дают моральное право доносить на близких? На первый взгляд попытка вписать историю Павлика в мировой контекст может показаться неправомерной. Обычно мальчик представляется типичным героем только для того места и того времени, где и когда родился его культ, то есть для Советского Союза в эпоху сталинизма. По словам Шостаковича, «героем этой эры был маленький Павлик Морозов, донесший на своего отца. Павлик был воспет в поэзии, прозе и музыке. Эйзенштейн тоже присоединил свой голос к этому панегирику, он долго и кропотливо работал над большим художественным фильмом “Бежин луг”, прославляющим маленького доносчика»[17]. В этом же духе антисоветские историки комсомола говорят о Павлике как о вершине преданности советской системе и как о примере, на котором воспитывалось двурушничество: «Сознательное оклеветывание и политическое разоблачение — вот методы подавления, используемые властями против personae поп grata. Власти культивировали такие черты с равным усердием как среди комсомольцев, так и среди младших школьников. Вспомните историю Павлика Морозова»{11}. Для Юрия Дружникова нет «другого героя, который бы точнее выражал сущность строя с однопартийной идеологией»{12}. Знаменательно, что в другом тоталитарном, однопартийном государстве, Третьем рейхе, чествовался герой, похожий на Павлика, — юный гитлеровец Квекс{13}. Не следует, однако, рассматривать два эти основные нарратива в однопартийных государствах в отрыве от остального мира. Разоблачение членов семьи не подвергается повсеместному осуждению даже в тех обществах, в которых к автономии семьи относятся с уважением и чтят индивидуалистские моральные ценности, как, например, в западных странах конца XX века. И хотя Юрий Дружников настаивает на том, что «в семье и, так сказать, из семьи аморальны любые виды доноса»{14}, ответ на вопрос, при каких обстоятельствах правомерно сокрытие преступления, совершенного близким родственником, обычно звучит не так категорично, как это заявление. В западной демократической традиции существуют канонические тексты, ставящие под вопрос добродетельность «внутреннего доносчика». В диалоге Платона «Евтифрон», например, Сократ ставит на место возомнившего о себе афинянина, предлагающего осудить его отца, по вине которого погиб слуга. Самонадеянные рассуждения бдительного человека о собственной добродетельности разобраны самым доскональным образом и по всем правилам логики представлены ложными. Будучи уверен в своей правоте, афинянин путается в обвинениях и в конце концов попадает в ловушку. Теперь мотивы его поведения оборачиваются для искушенного наблюдателя (с сократическим складом ума) попыткой примитивной мести — но никак не стремлением определить справедливое наказание. Таким образом, в традиции основных западных философских учений явно прослеживается антипатия к доносительству на членов семьи. В продолжение этой линии Достоевский старательно обходит в своих произведениях тему «кровное родство vs вина», избегая постановки вопроса о правомерности доносительства на членов семьи. Так, например, родственники Раскольникова не знают о том, что он причастен к убийству двух женщин, а Иван Карамазов, оказавшийся невольным духовником Смердякова, очень кстати сходит с ума и поэтому лишается возможности разоблачить своего сводного брата — даже если бы такая идея пришла ему в голову. Однако западная культура предлагает и другие примеры[18]. Среди мифов об основании Рима есть знаменитая легенда, в которой долг ставится выше семейных связей: рассказ Ливия о Бруте Старшем, который приговорил собственных сыновей к смерти за предательство республики[19]. Мэр Линч в средневековом городе Голуэй своими руками повесил сына и, поставив тем самым правосудие выше семейных уз, дал жизнь новому глаголу. Бытовая западная мораль с сочувствием относится к тем, кто ради всеобщего блага попирает личные чувства перед лицом серьезной опасности. В современном мире к детям, которые разоблачили родителей или других родственников, совершивших определенные экономические преступления (такие как организация торговли детьми с целью сексуальной эксплуатации, рэкет или торговля наркотиками в крупном масштабе), а также некоторые политические преступления (как, скажем, причастность к мафии или террористической деятельности), не говоря уже о преступлениях против личности (прежде всего о насилии над детьми), относятся скорее с сочувствием и пониманием, а не с отвращением. Когда Сорха Маккенна, дочь председателя североирландского движения за права человека, обличала своего отца в насилии над детьми, она произнесла почти те же слова, которые были вложены в уста легендарного Павлика: «Я больше не считаю его своим отцом». Она заявила, что посчитала необходимым так поступить, ибо ее отец — общественная фигура{15}. При этом общество не сомневалось в оправданности ее действий. Будет справедливым сказать: идеализация тех, кто ставит гражданский долг выше семейных ценностей, означает нечто большее, чем просто подавление личностной автономии, свойственное тоталитарному государству. Особенность советского варианта гражданского патриотизма не ограничивается идеей, что следует разоблачать даже отцов, если они совершили правонарушение. На исключительном случае Павлика Морозова, намеренно превращенном в сенсацию, советский гражданский патриотизм экстраполируется в плоскость общего принципа, провозглашающего доносительство добродетелью при любых обстоятельствах. Он определяет судьбу разоблаченных, оставляя им только одно право — смириться с несправедливостью суда и безропотно принимать пытки. По этому принципу признания, полученные под принуждением, считаются свидетельскими показаниями, а скоропалительно вынесенный приговор к смертной казни и его незамедлительное исполнение или заключение в ужасные советские тюрьмы и трудовые лагеря — правомерными.4

Миф о Павлике Морозове связан не только с разоблачением внутри одной семьи. Похоже, большинство тех, кто до сих пор писал об этой истории, забыли, что речь шла об убийстве детей. А между тем в первые месяцы после преступления именно факт убийства детей вызывал главный интерес общественности. Письма, которые потоком лились в местную и всесоюзную пионерскую прессу, часто содержали лозунги о продолжении борьбы за правое дело и уверения, что «врагам народа» не удастся запугать граждан своими дьявольскими происками. Но в основном авторы писем требовали отмщенья зверям, совершившим такое чудовищное преступление. О приоритетах свидетельствует письмо, написанное группой детей из Московской области в октябре 1932 года.«ПРОТЕСТ.Понятно, что письма такого рода не возникали сами по себе. И «мы прочитали статью…» следует понимать как «наша учительница задала нам на дом прочитать выдержки из газеты и предложиланаписать в газету письмо». Конечно, возмущение убийцами детей всячески подогревалось властями, но все же нельзя сказать, что оно целиком и полностью спровоцировано. Акт столь жестокого насилия — обоим мальчикам были нанесены многочисленные раны в шею, грудь и живот — в любом обществе вызвал бы негодование. В других странах убийство детей тоже расценивается как особое, сверхъестественное зло. Считается, что оно чаще всего произрастает в отвергнутых обществом социальных слоях (обычно подозрение в совершении подобных преступлений падает на такие социальные группы, как этнические меньшинства или педофилы). По общему представлению, такие преступления обычно совершаются группами маргиналов[20]. Когда в сентябре 2001 года в Темзе обнаружили обезглавленный и расчлененный труп африканского ребенка, общественность пришла к выводам, которые могут послужить классическим примером реакции общества на подобные происшествия: «Сначала следователи предположили, что преступление было совершено в результате семейной ссоры или на сексуальной почве, а труп был расчленен, чтобы затруднить опознание жертвы. Однако позже в Челси, в двух милях вверх по течению реки, были найдены следы африканского ритуального действа: на листе бумаги и на семи полусгоревших свечах было вырезано нигерийское имя. Так может быть, мы имеем дело с ритуальным убийством?»{17} Если размышления подобного рода могут возникнуть в стране, которая гордится своей культурой просвещенного правосудия, то нет ничего удивительного в том, что в Советском Союзе, где юридическая система была открыто подчинена нуждам «классовой борьбы», процветали дикие идеи. Противники коллективизации объявлялись нечистью, способной на любое зверство. В свою очередь, жестокое убийство служило доказательством звериной природы врагов советского общественного строя. Советское законодательство того времени не расценивало убийство ребенка как уголовное преступление, за совершение которого преступник приговаривался к смертной казни. Уголовный кодекс Российской Федерации 1926 года вообще не рассматривал убийство ребенка как особо тяжкое преступление. Строгость наказания по статьям от 136 до 140 зависела оттого, было ли преступление преднамеренным. Наказание варьировалось от трех лет заключения в тюрьме за «убийство по неосторожности» до максимальных десяти лет заключения: в особых случаях преднамеренного убийства, когда преступление совершено из корысти, ревности или других низменных побуждений; если преступление совершено рецидивистом или в целях сокрытия другого убийства; в случае, когда преступником оказывался опекун жертвы, использовавший последнюю в своих интересах; а также в случае, когда убийству предшествовали пытки или преступление совершилось против беременной женщины. Примечательно, что детям был посвящен особый раздел Уголовного кодекса: в статье 12 говорится, что «меры социальной защиты судебно-исправительного характера не подлежат применению к малолетним до четырнадцати лет, в отношении которых могут быть применяемы лишь меры социальной защиты медико-педагогического характера». На практике это означало, что дети младше четырнадцати лет не подлежали суду, тюремному заключению или казни, а их дела рассматривались «комсонесами» (комитетами по делам несовершеннолетних, состоящими из врача, юриста и представителя Наркомпроса), и самое большее, что им грозило, — это надзор или направление в специальные дома для «трудных детей». Подростки в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет тоже, как правило, подлежали «медико-педагогическим» мерам воздействия. Те же меры могли применяться и к шестнадцати-восемнадцатилетним, если суд считал это целесообразным. Статья 22 запрещала применение смертного приговора к личностям моложе восемнадцати лет{18}. Таким образом, Уголовный кодекс выделял в специальную категорию малолетних преступников, включая убийц, но не малолетних жертв преступлений. Радикально новый подход к детскому вопросу стал осуществляться после 1917 года — это видно из декларации Троцкого: «Революция — не революция, если она не проявляет величайшего участия к детям: они-то и есть то будущее, во имя которого революция творится»{19}. И, тем не менее, убийство ребенка не всегда расценивалось как преступление особой тяжести. Так, например, в 1928 году в Нижнем Новгороде одна женщина пришла в ярость, когда подружка ее маленькой дочери назвала эту женщину «женой сумасшедшего», и нанесла девочке многочисленные ножевые раны в грудь и живот. Полученный за это приговор — год принудительного труда — соизмерим с максимальным наказанием за нелегальное религиозное воспитание ребенка, за которое в те времена также полагался год принудительных работ[21]. Однако в случае дела Морозова к убийцам не были применены обычные в таких случаях статьи 136—140 Уголовного кодекса 1926 года. Вместо этого обвиняемым предъявили пресловутую 58-ю статью — преступление против государства. Пункт 8 данной статьи включает в себя «совершение террористических актов, направленных против представителей Советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации». К «террористическим актам» относились убийство, попытка убийства и нанесение серьезных телесных повреждений «представителю Советской власти» или «активисту революционной рабочей и крестьянской организации». Высшей мерой наказания по статье 58.8, так же как и по большинству пунктов этой статьи, был расстрел{20}. Как только подозреваемых по делу Морозова привлекли к суду по статье 58.8, расследование приняло новый оборот. Главным в деле теперь стал собственно обвинительный акт, а виновных выбрали еще до начала следствия. Следователи компоновали показания очевидцев для показательного суда, которого не интересовала объективность свидетельских показаний с обеих сторон: требовалось доказать, что «обвинительный акт» верен и справедлив. Другими словами, суд представлял собой ритуал, демонстрирующий государственную власть, способную уничтожить или наказать тех, кто не вписывается в строй{21}. Из всего этого следует, что материалы следствия и записи судебных заседаний, подобно многочисленным жизнеописаниям Павлика Морозова и газетным статьям, являются политическими документами.

Мы, пионеры и школьники Костеревской школы ФЗС при фабрике “Коминтерн”, прочитав в “Пионерской правде” об убийстве кулаками пионера Павла Морозова, требуем убийцам высшей меры наказания, расстрела. Мы обязуемся, со своей стороны, [усилить] борьбу за знания и трудовую дисциплину в школе. Спи, дорогой товарищ Павлуша! Мы твое дело доведем до конца. И лучший венок и памятник будет тебе наша борьба за овладение наук.

Пионеры отр. № 8 и школьники Костеревской ФЗС при фабрике “Коминтерн”»{16}.

5

Основное внимание в своей книге я уделяю разбору идеологии и мифа, не забывая при этом об их главном адресате — о собственно советских детях. Миф о Павлике неоднозначен. Он вытекает из разных, а в некоторых отношениях и противоречащих друг другу предпосылок: традиции христианского мученичества, веры в ритуальные убийства, народных волнений в связи с «большевистским насилием» — убийством детей Николая II, в ответ на которое власти должны были предъявить народу пример антибольшевистского насилия. Раскручивая этот миф на основе иррационального, советская пропаганда вела опасную игру, и последствия пропаганды этого мифа не поддавалось контролю. Это утверждение особенно справедливо, когда речь идет о детской аудитории, поведением которой легко управлять только на первый взгляд, на самом же деле оно непредсказуемо. Советские дети росли в высшей степени политизированной культуре, однако результатом этого совсем необязательно становилось пробуждение у них интереса к политике. Пропагандируя учение о Павлике, пионерское движение и советская школа рисковали, как и при внушении любой идеи, спровоцировать реакцию, противоположную ожидаемой. Настойчивость, с которой насаждался герой, мог превратить Павлика в антигероя — простого ябедника. Восприятие Павлика как героя в значительной мере притупилось после Второй мировой войны, когда патриотическая пропаганда стала поднимать на пьедестал другого героя, молчащего даже под пыткой. И все же, несмотря ни на что, миф о Павлике продолжал жить — как абстрактная модель высшей жертвенности, отказа от себя ради народного блага. Люди, у которых я брала интервью в Екатеринбурге, сравнивали Павлика с Данко, героем ранней повести Максима Горького «Старуха Изергиль», который не пожалел себя ради того, чтобы вывести свой народ из темного леса, куда его загнали враги: «И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой….Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, измученные, стали как камни… Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям»{22}. В свете легенды о счастье самопожертвования миф о Павлике дает нам образец ценностей, которые в течение семидесяти с лишним лет предохраняли от распада советское общество и поддерживали жизнеспособность абсолютно искусственной, лживой политической системы. В то же время сам факт того, что беспримерный подвиг Павлика состоял в доносительстве, все же смущал даже советских патриотов. Думаю, не будет преувеличением сказать: моральная энтропия советского общества, при которой поднятые на щит идеалы утверждались посредством этически сомнительных поступков, приводивших в конечном счете к развенчанию самих идеалов, в миниатюре отображена в истории легенды о Павлике. А его следственное дело, в свою очередь, дает нам образец пристрастного, лживого советского судебного разбирательства начала 1930-х годов, обнажая один из многочисленных ножей гигантской «мясорубки» в данном случае судебную систему{23}.6

Утверждение, что легенда о Павлике Морозове является ключом к пониманию советской системы, на первый взгляд может показаться странным. Идеологическая пропаганда, раздутая вокруг этой истории, была нацелена на детей — превозносимую, но политически малозначимую социальную группу. Распространением легенды по всей стране занимались политические деятели среднего звена — политработники и журналисты от комсомола, многие из которых были провинциального происхождения. Поначалу и в данном случае следствие осуществлялось под контролем местных властей, главным образом советских функционеров низшего звена, и лишь на самой последней стадии к делу подключились чиновники из местного руководства Свердловской области. Суд над обвиняемыми в убийстве Павлика был организован в Тавде на улице Сталина, в Доме культуры имени Сталина, но на сотнях страниц неопубликованных материалов, имеющих отношение к этому делу, нет ни одного упоминания имени Сталина или кого-нибудь другого, принадлежащего к высшим эшелонам Советской власти. Сталин — насколько я могу судить — не играл непосредственной роли в распространении культа Павлика. Ему скорее не понравилась история о мальчике, восставшем против авторитета отца. Ходили слухи, что на предпремьерном показе «Бежина луга» Эйзенштейна Сталин пренебрежительно заметил: «Мы не можем допустить, чтобы всякий мальчик действовал как Советская власть»{24}. Архивные материалы убеждают в том, что легенда о Павлике Морозове не была придумана в верхах советского общества. Сохранившиеся телеграммы и инструкции, спущенные высшими инстанциями, с указаниями типа «Сообщите результаты следствия делу…», «Направьте материал…» или замечаниями вроде «это произошло благодаря усыплению классовой бдительности Райкома и бюро ДКО», свидетельствуют: дело, которому поначалу придавалось лишь местное значение, постепенно приобретало все больший масштаб и в конце концов из короткого судебного разбирательства в зале сельсовета, заполненным местными жителями, превратилось в обширное пятиуровневое следствие, кульминацией которого стал показательный суд в районном центре с привлечением центральной прессы. Иными словами, механизм восхождения культа Павлика Морозова подобен механизму разрастания славы местночтимых святых и в итоге признания их высшими церковными властями, с последующей канонизацией и «переводом» мощей в более престижное и важное, с точки зрения церкви, место упокоения. Мифы не рождаются сами по себе, они создаются живыми людьми. Так что меня интересуют не только изменения в содержании мифа о Павлике на протяжении нескольких десятилетий, но и сами люди, создававшие этот миф. Некоторые из них хорошо известны, скажем, Максим Горький, один из самых влиятельных писателей раннесталинского периода, а вероятнее всего, и самый влиятельный писатель всей советской эпохи. Некоторые же были низовыми аппаратчиками, как, например, районный уполномоченный ОГПУ и его подчиненные, члены местной партийной организации, а также ретивые журналисты из местной тавдинской газеты. Остальные — это просто деревенские соседи Павлика из Герасимовки, которые мало что понимали в политике, но, тем не менее, с готовностью снабжали аппаратчиков обрывками разнообразных сплетен и фантастических слухов. Эта информация «украсила» дело и была использована в качестве доказательств виновности реальных и мнимых врагов государства. В результате эта книга представляет собой целенаправленное исследование советской истории от самых ее истоков, «истории сталинизма без Сталина» — в противовес наивной точке зрения, распространенной в западной историографии, будто страна находилась под постоянным контролем всевидящего ока зловещего диктатора (эта теория на удивление близка советской идеологии, с той только разницей, что советская пропаганда, конечно, представляла Сталина, великодушным и мудрым{25}). Дело Павлика Морозова показывает, насколько трудно было многим людям понять, чего хотело от них партийное руководство, как приспособиться к новым, не очень понятным идеям и найти для себя ролевые модели, чтобы идти в ногу с руководством страны. Кроме того, оно прекрасно иллюстрирует ужасы проводящейся на местах коллективизации: уничтожение традиционной крестьянской культуры; доведенное до крайности сообщество, где все готовы перегрызть друг другу глотку; трагические судьбы детей-активистов, деятельность которых по отстаиванию своих прав была сопряжена с опасностью для их жизни[22]. В традиционной иерархии русской деревни дети должны были полностью подчиняться воле старших в доме, особенно мужчин. За первые десять лет (или около того) своего существования пионерское движение перевернуло эту иерархию с ног на голову, активно призывая детей поучать старших. Так что неудивительно, что зачастую в адрес молодого поколения шла ответная агрессия. Поэтому, когда в середине 1930-х годов официальная идеология стала постепенно проводить идею не конфронтации, а, напротив, большего доверия между взрослыми и детьми, некоторые дети (как и взрослые) с готовностью восприняли ее и не считали, что это попрание их, с трудом завоеванных, прав. Непримиримая деятельность детей-активистов стала угасать, она и в самом деле была им не по плечу: пугала, была трудновыполнимой и часто вовсе безрезультатной. Но в то же время миф о Павлике отражал потенциал детской активности раннесоветской эпохи, который проявился не только во время коллективизации, но и в Гражданскую войну в активном участии в общественный жизни и, что немаловажно, способствовал сплочению семьи на работе и в быту, в частности во времена изнурительных хлебных очередей и ужасного голода[23].Глава 1. МИР ПАВЛИКА

Когда в 1932 году произошло убийство братьев Морозовых, в российской деревне de facto еще бушевала Гражданская война. На одной стороне выступало советское правительство в лице своих представителей на местах, на другой — миллионы крестьян, большинство из которых не хотели вступать в колхозы и терять так трудно доставшуюся им независимость. Как известно, коллективизация преследовала не только экономические задачи: ее целью было полное разрушение автономии деревни и уничтожение ее вековых традиций, расцененные как «отсталость». Уговорами или силой крестьян вынуждали вступать в кооперативные хозяйства и таким образом становиться сельским пролетариатом, работающим на общественной, а не на собственной земле. В период коллективизации миллионы людей умерли от голода в деревнях, погибли в тюрьмах, ссылках или на этапе{26}. Масштаб катастрофы, вызванной коллективизацией, сравним, в общеевропейском контексте, лишь с последствиями «clearances» — чисток Северо-Шотландского нагорья (когда местных жителей силой выселяли из своих домов, а их земли отдавали под разведение овец) вкупе с ирландским картофельным голодом, унесшим чуть ли не половину населения Ирландии. Похожим было и общее настроение, царившее во время двух этих исторических экспериментов. Британское правительство и так называемые просвещенные землевладельцы конца XVIII — начала XIX века рассматривали выселение крестьян (или терпимое к нему отношение) без выдачи им хотя бы продуктового пособия, а также подстрекательство к эмиграции ради сокращения численности населения — как единственно возможный способ обращения с невежественной и бесполезной частью населения, с которой им приходилось иметь дело. Схожим образом советские власти депортировали противников коллективизации. И подобно тому как рассудительные, трезвомыслящие, склонные к филантропии государственные мужи в Лондоне или Эдинбурге считали, что фермеры-арендаторы не заслуживают иного к себе отношения, советские патриоты в Москве, Ленинграде, Киеве и других больших городах относились к полумертвым от голода крестьянам, просящим подаяния на улицах, как к неизбежным издержкам исторического прогресса[24]. В стране царил железный закон «внутренней колонизации». Каждая «кулацкая» семья, испытавшая репрессии, понесла ужасные человеческие потери. Семья Ивана Твардовского с тремя маленькими детьми была выселена из своего дома в Смоленской области в марте 1931 года. Взять с собой разрешили только самое необходимое: топор, некоторую кухонную утварь, мыло и спальные принадлежности. «Плакали и прижимались к матери наши младшие — Павлик, Маша, Василек: “Мама! Куда нас? Мама-а! Куда мы?” — Они запрокидывали головы и тянулись к лицу матери, обхватывая и цепляясь за ее одежду, просили ответа, просили защиты. Мать сама была не своя. Она металась, собирала всякие вещички, из рук все падало, в отчаянии, роняя слезы, обнимала детей. И тут же, не своим уже голосом, пробовала еще и успокаивать их: “Детки мои! Ну что же вы?? Ну ладно, не плачьте же, дорогие мои, деточки мои!”»{27} Твардовским, можно сказать, повезло: им удалось взять с собой немного вещей, а так как представители власти, ответственные за раскулачивание их семьи, стыдились того, что делали, выселение обошлось без дополнительных унижений, угроз и насмешек, как это обычно происходило в подобных случаях. Официальная доктрина «классовой борьбы» требовала безжалостного отношения к «врагам», но их уничтожение служило не единственным мотивом коллективизации. Поборники реформ считали такие меры необходимыми для искоренения «всеобщей отсталости» русской деревни. В рассказе 1926 года Евгения Замятина описывается типичный для того времени случай. В последние годы Первой мировой войны простодушный Степка, которому отец не разрешил уйти в монастырь, а отправил в город работать на фабрике, пишет домой письма об удивительных для себя открытиях: оказывается, Бог — всего лишь выдумка, а вместо Библии нужно читать какого-то Маркса. Тем временем в селе, откуда Степка родом, внимание активистов-общественников привлек местный помещик и его коллекция заграничных скульптур, изображавших неведомых языческих богов. В конце концов в далекое Степкино село просочились известия о том, что в городе происходит какая-то революция, с демонстрациями и флагами. Сельские жители решают присоединиться к революции посредством штурма помещичьей усадьбы. Вдохновленные неожиданно вернувшимся в родные края Степкой, взбунтовавшиеся крестьяне собираются убить помещика и перебить его коллекцию. Однако, узнав, что одна из скульптур — это статуя «Маркса», крестьяне оставляют ее в целости и сохранности. Скульптуру грузят на телегу, и она возглавляет триумфальное шествие по деревне. Ошибка обнаруживается намного позже, когда из города приезжает «настоящий оратор» и объясняет темным крестьянам разницу между римским богом войны и автором «Капитала». В замятинском рассказе бессвязные воспоминания человека из села Куймань Воронежской губернии («вся природа у нас там расположена в сплошном лесу») схвачены и переданы некоторые особенности революционной атмосферы, царившей в глубинке. Страстное желание крестьян свести счеты со своими помещиками стало одной из основных причин коллапса центральной власти. Но в то же время политическая мотивация крестьянского бунта недооценивается. Революция в провинции — вовсе не цепь комических недоразумений, вызванных наивностью деревенских дурачков, это вполне осознанная, основанная на корыстном интересе попытка завладеть самым ценным для крестьянина — землей. Отсюда и массовая поддержка партии социал-революционеров, обещавших отдать землю в прямую собственность крестьянам. В то время как национализация экономических ресурсов, сторонниками которой выступали большевики, апеллировала к рабочим, обещая увеличение их влияния на рабочих местах, ожидания крестьян, жаждущих земли, оказались обманутыми. Как и Е. Замятин в рассказе «Слово предоставляется товарищу Чурыгину», большевики, не вдаваясь в локальные различия, представляли русскую деревню экономически и интеллектуально отсталым, закоснелым институтом. После победы в Гражданской войне (1921), во время которой огромные сектора сельского населения поддерживали их оппонентов, большевики поставили перед собой колоссальную задачу: утвердить центральную власть в русской глубинке. При этом в своих действиях они руководствовались не только убеждением, что русское крестьянство представляет собой непримиримого политического противника, но также и патернализмом и культурным миссионерством, унаследованным от дореволюционной русской интеллигенции. В их представлении, крестьяне, с одной стороны, должны оставаться покорной массой, пусть даже для этого придется применить насилие, а с другой — стать достаточно цивилизованной социальной группой, чтобы соответствовать культурному уровню городского населения.Твердая линия