Бекболат [Суюн Иман-Алиевич Капаев] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Суюн Капаев БЕКБОЛАТ ПОВЕСТЬ

С ногайского перевел А. ВолковИзвестный ногайский писатель Суюн Капаев родился в 1927 году в ауле Эрки́н-Юрт. С детских лет С. Капаев хорошо знал богатый фольклор родного народа (до революции ногайцы не имели своей письменности). Героические образы эпических сказаний, афористичность и мудрость ногайских пословиц, философская глубина произведений народного творчества оказали заметное влияние на формирование творческого почерка С. Капаева. По окончании Ставропольского пединститута С. Капаев работал учителем в аульской школе, редактором ногайской областной газеты, редактором в книжном издательстве. Произведения С. Капаева — стихи, рассказы, романы — печатаются на родном и в переводе на русский язык. В 1969 году в Ставропольском издательстве вышел на ногайском языке его роман для взрослого читателя «Бекболат». Книга рассказывает о пробуждении революционного сознания ногайского народа, о борьбе за установление Советской власти в ногайских аулах. Предлагаемая юным читателям повесть «Бекболат» является авторской переработкой одноименного романа.

Рисунки М. Соколова

НУРЫШ-АКАЙ

Я иду по степи. Высоко в небе хрустально звенит песнь жаворонка. Тропинка, извиваясь, то спускается в лощину, то взбегает на холм. Впереди виднеется цепь гор, и среди них величаво возвышается двуглавый Эльбрус, или, как называем его мы, ногайцы, Карлы́-та́у, то есть Снежная гора.

День чудесный, солнечный. Солнечно и у меня на душе. Я гляжу на Эльбрус и тихонько напеваю немудреную песенку:

Я иду по степи. Высоко в небе хрустально звенит песнь жаворонка. Тропинка, извиваясь, то спускается в лощину, то взбегает на холм. Впереди виднеется цепь гор, и среди них величаво возвышается двуглавый Эльбрус, или, как называем его мы, ногайцы, Карлы́-та́у, то есть Снежная гора.

День чудесный, солнечный. Солнечно и у меня на душе. Я гляжу на Эльбрус и тихонько напеваю немудреную песенку:

Три ночи я провел на кошаре у костра под звездным небом. Три ночи рассказывал мне аксакал о бесстрашном батыре и его подвиге. Вот эта история.

Часть первая

Часть первая

КЛЯТВА

Прошли теплые грозовые дожди, и за какие-нибудь два-три дня все неузнаваемо преобразилось. Горы, долины, балки, ущелья затуманились дымкой от распустившейся листвы. Буйными травами покрылись предгорные луга. Зацвела белая полынь на склонах холмов. Широко и привольно пасся табун чистокровок мурзы Батоки́ в долине предгорья. Молодой табунщик Бекбола́т — смуглый, черноглазый, с бровями, почти сросшимися у переносья, — легко выпрыгнул из седла, разнуздал коня, привязал за луку повод и потрепал по холке своего любимца. Конь повернул голову, как бы спрашивая: «Можно?» — Иди, иди! — кивнул парень. И Елепте́с легкой рысцой побежал к табуну. Бекболат взобрался на холм, сел на пригретый солнцем камень. Внизу по лугу рассы́пался табун. Вдали виднелся аул. Бекболат видел свою саклю: она стояла третьей с края. Ему всего лишь шестнадцать, а мурза считает его лучшим табунщиком и доверил пасти чистокровок — знаменитых кабардинских лошадей. А давно ли он, Бекболат, носился босоногим мальчишкой по задворкам с дружками Батырбе́ком, Амурби́, Исо́й? Играли в альчики[1], а во время уразы́, когда старшие постились и ели лишь только на заре и вечером, ходили по саклям и славили хозяев. Те давали им кто монету, кто чурек. Помнит Бекболат себя и совсем еще маленьким — лет пяти. Вот он долго-долго смотрит в окно и, наконец увидев вдали всадника на рослой гнедой кобыле, со всех ног бросается на улицу и, вздымая босыми ногами дорожную пыль, бежит навстречу отцу. Тот подхватывает сына, сажает впереди себя, и так они едут к дому. Шагом. Но мальчику хочется прокатиться вскачь. — Быстрее, ака́й, быстрее! — просит он. — А не упадешь? — Нет. Я хочу быть джигитом! — Ну тогда можно: джигит должен быть смелым, — пряча в усы улыбку, говорит отец и пускает кобылицу рысью. Восторгу мальчика нет предела. А ночью ему снится, как он несется во весь дух на чистокровном кабардинце, обгоняя дружков, Батырбека и Амурби. Утром он провожает отца. Перед тем как уехать на пастбище, Али́м сажает сына на коня, делает круг-другой по двору и уж потом отправляется в предгорье. Бекболат смотрит ему вслед до тех пор, пока отец не скрывается в балке. Тогда малыш с ловкостью кошки взбирается на акацию и еще долго провожает взглядом отца. Иногда Алим возвращался в аул рано и разрешал сыну вести коня на водопой к Кубани. Гнедая терпеливо выносила удары пяток мальчика, лишь прядала ушами. У реки Бекболат часто встречался со своим ровесником Арсланбе́ком, сыном мурзы Батоки. — Эй, ты! Смотри, как твоя кляча взмутила воду! А ну убирайся отсюда, ишак! — кричал Арсланбек, толстячок на коротких ножках, с бусинками черных острых глазок. — Сам убирайся, жирный кабан! — отвечал Бекболат. — Ах, так! Арсланбек сжимал кулаки и шел на своего недруга, тот — навстречу. Сцепившись, они катались по берегу до тех пор, пока кто-либо из взрослых не разнимал их или оба не выбивались из сил и не становились мокрыми как мыши… Давно то было, но до сих пор Бекболат и Арсланбек остались непримиримыми врагами. Отец Бекболата был искусным табунщиком, и, когда мальчику исполнилось десять лет, Алим стал брать сына с собой, учил понимать коня, знать его повадки. И перед мальчиком постепенно раскрывались все секреты мастерства табунщика. Наблюдая, как Бекболат поворачивает в холодную погоду лошадей головой по ветру, Алим восклицал: — Машалла! Машалла[2]! Вырастет, отменным табунщиком станет. И он не ошибся. После гибели Алима мурза Батока сделал табунщиком пятнадцатилетнего Бекболата. Много отменных скакунов вырастил Алим для мурзы. А сам почти до самой смерти оставался без коня. Счастье пришло нежданно-негаданно. Однажды через аул проезжал купец-армянин. Лошадь его сильно хромала. Армянин купил себе нового коня у мурзы, а обезноженную кобылу оставил даром Алиму. Опытный табунщик вскоре выходил лошадь, а через год кобылица принесла рыжего жеребенка. — Машалла, хороший конь будет, сынок. Расти. Твой будет! И Бекболат заботливо ухаживал за своим питомцем. Жеребенок и в самом деле оказался необычайно резвым. Играя как огненная искра, описывал он круги возле матери. — Машалла! — одобрительно говорил Алим. — Вырастет и ветру не даст себя обогнать. Так и назовем его: Елептес — Обгоняющий ветер. Елептес вырос в стройного огненно-рыжего коня, с красивой головой, точеными чашками копыт, тонкими, легкими бабками. Бекболат сидит на камне, вырезает узоры на кизиловой палке. Точно такие, как на вышивке Салима́т. И вот она сама встает перед его глазами — тоненькая, гибкая, а косы такие длинные, что ими можно опоясаться. Каждое утро, когда он выгоняет табун, она выходит к калитке и машет ему рукой, улыбается… Бекболат вдруг спохватывается, бросает тревожный взгляд на луг. Елептес мирно пасется среди табуна. Вот он поднял голову и глядит на хозяина: все в порядке! Как только буду нужен, свистни, и я примчусь как ветер. Это отец приучил его прибегать на свист… Ах, отец, отец, как ты поддался негодяям? Прошло уже больше года, а Бекболат все еще видит его как живого. Кажется, вот-вот появится он сейчас из-за холма на гнедой кобыле. Подъедет, устало спустится с седла, ласково спросит: «Ну как, сынок? Все ли ладно?» Но стоит прикрыть глаза, как перед ним встает та ужасная ночь, когда он, Бекболат, возвратился домой и при тусклом свете маленькой керосиновой лампы увидел на тахтамете[3] окровавленного отца… Бекболат вскакивает с камня, сжимает кулаки: — Кто, кто убил тебя, акай? Клянусь именем матери: как только узнаю, я всажу ему каму[4] в грудь по самую рукоятку! Он посмотрел на луг: кони пасутся спокойно, лишь вожак, жеребец Жире́н, вскидывая голову, оглядывает табун, окрестности. Но вот и он уткнулся мордой в траву: значит, все кругом спокойно. Бекболат с ловкостью барса в несколько прыжков взбирается на скалу, находит плоский, отполированный горными ручьями камень, выхватывает из ножен каму и точит ее о гранитный бок. С того дня как похоронили отца, Бекболат не расстается с кинжалом. Ложится спать — кладет под подушку, встает — берет с собой. Ж-жик, ж-жик! — скользит металл по камню. «Кто, кто убил отца?» — неотступно думает Бекболат. По аулу прошел слух, будто бы Алима убили казаки из соседней станицы. А потом кто-то намекнул, что это дело рук Кабанбе́ка, зятя мурзы Батоки… Ах, если бы точно узнать!.. Ж-жик, ж-жик! — скользит кинжал по камню. Вдруг снизу послышался голос: — Ва, ва, ва!.. Хорошо служишь, джигит, достопочтенному князю Батоке! Вай, вай, как хорошо! Бекболат глянул вниз: у подножия скалы остановился всадник в коричневой черкеске с серебряными газырями, на голове дорогая мерлушковая шапка. Бекболат сразу узнал старшего муртазака[5] Кабанбека. — Где твой табун, собачий сын? — заорал муртазак. Бекболат вскинул голову: на лугу одиноко пасся лишь его Елептес. Значит, Жирен увел табун в степь. А там посевы. Но может случиться и более страшное: налетят абреки[6], уведут лучших коней… У Бекболата замерло сердце. Потом оно забилось гулко и часто. «Ах, гривастый дурень, чтоб волки тебя покусали!» — досадовал он на Жирена. Но в глубине души он любил этого умного, хотя и строптивого жеребца. Стоит лишь какой-нибудь лошади отойти от табуна, как Жирен несется к ней, и та тотчас же поворачивает назад. Не потерпит он и того, когда какая-нибудь нерадивая мамаша вдруг да забудет про своего малыша, отойдет далеко от него, и тот тоненько, жалобно ржет. Тогда Жирен бежит к кобылице, хватает ее за холку и ведет к сосунку… Нет, добрый вожак! Но вот, бывает, иногда задурит. Трава теперь хорошая, сочная, бодрит. Конечно же, гривастый черт заржал во всю мочь и понесся вскачь — за ним весь табун. Только Елептес, верный, неизменный друг, не покинул его… — А ну, быстро ко мне! — орал внизу Кабанбек. Бекболат ненавидел этого верного пса мурзы. Если бы наверняка узнать, что отца убил он, Кабанбек! Кровь за кровь — таков святой закон предков, и он, Бекболат, не будет достоин своей матери, если не отомстит за отца! Он еще раз взглянул на опустевший луг и начал неторопливо спускаться со скалы. — Быстрее! — снова заорал муртазак. — Кому говорят? Но Бекболат словно и не слышал, продолжал медленно спускаться по каменистым уступам. Наконец он слез, отряхнул штаны, оправил рубаху и так же неторопливо направился к муртазаку. Кабанбек, сдерживая разгоряченного коня, злобно смотрел, как не спеша идет к нему табунщик, будто бы этого нищего батрака позвал не он, старший муртазак, а какой-нибудь аульский шалопай. Кабанбек судорожно сжал рукоятку треххвостой плети, удар которой, как кама, вспарывает рубаху и рассекает кожу. Дернул коня, и тот рванулся, вихрем налетел на Бекболата. Кабанбек вскинул плеть, чтобы опустить ее на спину табунщика. Но, встретившись взглядом с Бекболатом, он увидел в глазах парня такую отчаянную решимость постоять за себя, что рука с плетью помедлила и не хлестнула. Несколько секунд они в упор смотрели друг на друга, пока Кабанбек не отвел глаза в сторону. — Ну хорошо, шакалий выродок, я поговорю с тобой в ауле! — процедил он сквозь зубы, хватил плеткой коня и поскакал. …До самого вечера как ветер носился Бекболат по степи на своем Елептесе в поисках табуна. Но напрасно. А может, Жирен увел лошадей домой? Бекболат поворачивает коня к аулу. Вон и его сакля с камышовой крышей, низкая, словно вросшая в землю. Из трубы, сплетенной из толстой лозы, поднимается жидкий кизячный дымок. Наверное, мать готовит ему похлебку на ужин… А вон она и сама вышла на крыльцо. Каждый день, как только табун покажется на улице, Кани́ выходит к калитке и ждет сына, держа в руках ковш с айраном[7]. Он подъезжает, Кани спрашивает, как прошел день. «Хорошо, аба́й!» — обычно весело отвечает сын, не слезая с коня. Кани дает ему отпить айрана, и Бекболат скачет вслед за табуном. Так было прежде. А сегодня сын чем-то озабочен, хотел, как всегда, улыбнуться ей, но улыбки не получилось. И вернулся из степи без табуна. — Что случилось, Болат? — с тревогой спросила Кани. Ему не хотелось беспокоить мать, и он сказал: — Ничего особенного, абай… Приду домой, расскажу… — Он дернул повод и поскакал к усадьбе мурзы. Нет, он не обманулся: как и предполагал, Жирен привел табун домой. Вон они стоят в загоне, насытившиеся и какие-то по-человечески добродушные: одни дремлют, другие от нечего делать треплют друг друга за холки. И, поблагодарив в душе вожака табуна, он смело вошел в ворота обширного двора мурзы Батоки.ТРЕВОГА КАНИ

Необоримая тревога овладела Кани: случилось что-то плохое, но Болат скрывает, не хочет огорчать ее. Расстроенная, она чуть не обварилась, когда наливала кипящую воду из казана. Руки ее дрожали, из них падало то одно, то другое. Она то и дело выходила на крыльцо — не возвращается ли Болат? — и бранила себя, что не пошла вслед за ним на усадьбу мурзы. Она еще больше забеспокоилась, когда вспомнила, как вскоре после полудня проехал на взмыленном коне Кабанбек и злобно посмотрел на нее. По всему видно, он возвращался с пастбища Эги́з-тюбе́, где паслись кони мурзы… Нет, нет, сердце не обманывает ее: что-то случилось! Случилось с конями. А муртазак Кабанбек — настоящий зверь. Хитрый, коварный, алчный. Сам мужчина представительный — высокий, широкоплечий, усы черные, длинные… Словом, джигит! А взял себе в жены некрасивую дочь мурзы. Не по любви — за деньги, за богатство взял! Не хотелось быть узденем[8], вошел в дом Батоки и скоро стал его правой рукой — главным муртазаком. И теперь весь аул в их руках. А кто ослушается, жди беды… Пред глазами Кани встают высокий, здоровенный Кабанбек и маленький, кругленький мурза Батока, старшина аула. Что они теперь сделают с ее сыном? О всемогущий аллах, не дай надругаться этим злодеям над ее мальчиком! Кани опускается на коврик из козьей шкуры и начинает молиться. А тем временем Бекболат вошел во двор мурзы, огороженный высоким каменным забором. Справа стоял дом самого мурзы Батоки — на фундаменте, под железной крышей, с подвалом, где хранятся айран, буза, различные копчения. Слева — дом его зятя Кабанбека. Поменьше, крытый черепицей, с простым низким крыльцом. В глубине двора расположились различные службы — амбары, сараи, кладовые, навесы. А еще дальше — скотные дворы, кошара, загон для животных. Когда Бекболат вошел во двор, мурза Батока сидел на крыльце и курил длинную трубку. Тотчас же из дома вышел Кабанбек. Без черкески, в одной рубашке с засученными рукавами, он был воплощение грозы. — Ну что, негодяй, пришел? — крикнул Кабанбек, играя плетью. — Где табун?.. Кто пригнал его в загон? А если бы… а если бы… — Муртазак задохнулся от гнева, — если бы абреки увели, заарканили Жирена, что тогда?.. А кто будет платить за вытоптанную кукурузу, а? — Кабанбек широко расставил ноги, вскинул плеть. — А ну поди сюда, собачий сын! Бекболат секунду-другую стоял в замешательстве. Потом твердым шагом направился к Кабанбеку. Подошел, остановился. Кабанбек, держа в правой руке плеть, левой разглаживал усы, ждал. Он полагал, что во дворе старшины аула парень повинно опустит голову. А может быть, и будет слезно просить прощения. Но тот смотрел дерзко и вызывающе, как и там, на пастбище Эгиз-тюбе. — Ах ты шакалий сын! — взорвался Кабанбек. И плетка со свистом опустилась на спину паренька. Будто огнем обожгло все тело. Чтобы не вскрикнуть, Бекболат судорожно сцепил зубы. Когда плеть взвилась во второй раз, он с ловкостью барса отпрянул в сторону. Схватил ярлыгу, оставленную каким-то пастухом. — Кабанбек! Если ты еще раз ударишь меня плетью, я размозжу тебе голову, как бешеному псу! Это была неслыханная дерзость! Сказать так ему, Кабанбеку, главному муртазаку и зятю самого старшины аула, мурзы Батоки! Да и кто сказал — нищий, оборванец! Кабанбек побагровел, выпуклые рачьи глаза его налились кровью, на висках и шее узлами вздулись жилы. — Эй, люди! — крикнул он в сторону служб. — Взять его! Связать! Стегать, пока не лишится чувств! От конюшен к пареньку бросились три здоровенных верзилы. Бекболат отбросил палку и выхватил каму: — А ну подходи, кто соскучился по могиле! Верзилы попятились назад. — Ха-ха-ха! — хохотал на высоком крыльце мурза Батока. Он видел, как трое здоровенных мужчин испугались зеленого парнишки и как растерянно дергал ус сам Кабанбек. В последнее время мурза был недоволен старшим муртазаком и зятем: уж слишком дешево продал тот отару овец. И сейчас мурза был рад, что паренек посрамил этого усача. А тем временем Бекболат неторопливым шагом вышел со двора мурзы и повернул на тропинку, что вела к реке. Елептес, ждавший его у ворот, последовал за ним. Кубань текла с шумом. Она вечно куда-то спешит! Бекболат позавидовал реке: хорошо ей, бежит себе, бежит, никто над ней не властен! Он мысленно следовал за потоком. Где-то там далеко-далеко город Белоярск, куда три года назад ушел его дядя Маметали́. Брат матери. Может, и ему, Бекболату, уйти куда? Но как оставить маму? И к тому же какой он джигит, коль не отомстит за гибель отца? Им снова овладела яростная ненависть к кровнику. «Клянусь именем матери, я никуда не уйду, отец, пока не отомщу за тебя!» Судя по тому, как хохотал Батока, мурза не очень прогневан на него за то, что прозевал табун, и завтра он снова погонит коней на пастбище… Бекболат шагал по тропинке к аулу. Было что-то непреклонное во всей его фигуре: мохнатая баранья шапка сдвинута на лоб, через плечо — черкеска. Широкие, сшитые из грубой домотканой материи штаны и рубашка, перехваченная в талии узким сыромятным ремешком, не могли скрыть его сильной, стройной фигуры. Над аулом поднимались в вечернее небо столбы дыма. Пахло горелым кизяком: аульчане готовились к ужину. Во дворах мычали коровы, там и тут раздавался собачий лай. С минарета Юма́-мечети Кара́-мулла́ оповещал о вечерней молитве. Кани возилась под навесом у летнего очага. Завидев сына, бросилась к нему: — Свет мой, Болат, что случилось? Почему так долго? — и тотчас заметила вспоротую плетью рубаху и проступившие на ней кровяные пятна. — Что это, Болат? Неужели… неужели… — Она не могла вымолвить страшного слова: она хорошо знала, что такое удар плети Кабанбека. Бекболат улыбнулся: — Ну что ты, абай! Разве я поддался бы… Дал себя бить? Это я сорвался со скалы. Кани отвернула край рассеченной материи и увидела кроваво-багровую полосу на теле сына. Теперь у нее не было никакого сомнения, что Кабанбек ударил его плетью. Но ничего не сказала Бекболату: она щадила самолюбие сына и гордилась, что Болат растет таким сильным и смелым, как горный орел. Они вошли в дом. Мать достала гусиного жира и смазала ему спину. — Спасибо, абай! — сказал Бекболат. — Какой же джигит, если он ни разу не падал с коня и не срывался со скалы? — добавил он шутливо. За ужином Бекболат рассказал матери, что он прозевал коней… Просто задумался, замечтался о чем-то, и Жирен увел табун в степь. Кажется, лошади потоптали кукурузу Кабанбека. — Ой, Болат, как бы беды тебе не нажить! Не человек он — зверь! — Ничего он мне не сделает, абай! — решительно сказал Бекболат. Они помолчали, каждый думая о своем. — Абай! А почему так долго нет никаких вестей от дяди Маметали? — вдруг спросил Бекболат. Кани встрепенулась: «Что он задумал?» — А почему ты вдруг спросил о нем? — Да так… Ведь он все-таки дядя мне! — уклончиво ответил Бекболат. Кани вздохнула, сказала с упреком: — Ходит, как дикий конь, отбившийся от своего табуна. Говорили однажды, будто бы видели его где-то недалеко от Белоярска: не то в станице, не то в каком-то ауле. А после этого как в воду канул, никаких вестей. Наверное, среди русских как русский стал. Забыл обычаи и заветы предков. Как будто у него нет ни родного аула, ни своего очага. Хотя давно ушел из аула Маметали, но Бекболат как наяву видит его. Вот будто и сейчас стоит он перед глазами — высокий, плечистый, с камой на поясе, в черкеске, ладно обхватывающей талию. С маленькими красивыми усиками. Шапка чуть заломлена назад… Настоящий джигит! В ауле поговаривают, что будто бы он ушел из родного селения, опасаясь мести Кабанбека… Однажды на глазах у людей Кабанбек ударил плетью дядю Нуры́ша. Стоявший тут же Маметали выхватил каму. — Если ты, дракон, не попросишь прощения у Нурыша, я снесу тебе голову! Кабанбек понял, что это не простая угроза: Маметали сделает то, о чем сказал. Муртазак попросил прощения у бедняка. Конечно, Кабанбек и его тесть мурза Батока не могли простить Маметали этого позора, и все же Бекболат ни за что не поверит, чтобы дядя покинул аул из-за страха. Такой джигит ни на шаг не отступит и перед самой смертью! Ясно, дядя ушел из Кобанлы по какой-то другой причине. А по какой, не знает никто.НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

Ночь. Тускло пламенеет в очаге огонь. В сакле пахнет кизячным дымком. Возле очага Кани прядет шерсть на штаны Бекболату: те, что он носит теперь, совсем уж истрепались, заплатка на заплатке, а парень уж большой. Кани то поглядывает на веретено, то бросает взгляд на сына, богатырски растянувшегося на старой деревянной кровати. Как-то сложится его судьба!.. Не дай бог, как у нее с Алимом! Вся жизнь прошла в заботах, тревоге. Бывало ложишься спать, не знаешь, чем кормить завтра семью. Думалось: ладно, этот год перетерпим, а на следующий, глядишь, будет полегче. Так и прошла вся жизнь в ожиданиях. И вот отец уже в могиле, а она, Кани, высохла, как старая яблоня… Но о себе теперь Кани не думает, вся забота ее о сыне, о Болате. Был бы жив отец, все полегче было бы… Пусть великий аллах покарает того мерзавца, который занес руку с камой над отцом ее сына! Трудно, очень трудно им сейчас без Алима, и все же наперекор злой судьбе сын растет, мужает. Вон уж как вытянулся, кровать скоро мала будет. Отец-то был небольшого роста. А сын раздался и в плечах. Растет настоящий мужчина. С камой не расстается… И тут Кани снова охватывает тревога: нет, не оставит Болат без отмщения отца, не оставит! А потом и ему мстить будут. И она просит всемогущего аллаха отвести руку ее сына от страшного, кровавого дела. Кани проводит ладонями по лицу и страстно шепчет: — Сделай так, аллах, чтобы единственный, мой свет, мое солнце, мой Болат жил столько, сколько будет лежать земля на могиле его отца!.. Мало-помалу она успокаивается. На дворе уже глубокая ночь. Кани клонит ко сну. Ах, как хорошо, что есть на свете сон! Что было бы с бедным человеком, если бы он хоть на час, на два не мог забыться? А иногда бывает и совсем хорошо: бедный человек увидит светлый, добрый сон, будто бы у него всего много, всего достаток. Увидев такой сон, и несчастный человек немного отдохнет, поживет той жизнью, какой наяву живут богатые. Но в эту ночь добрый сон Кани не приснился. Зато наяву пришла добрая весть от Маметали. На другой день поздно вечером постучали в окно. — Кто там?.. Коль добрый человек — заходи. Кани засветила лампу. Неизвестный ступил на порог. — Кани, сестра Маметали, здесь живет? — спросил он на ломаном ногайском языке. — Аллах мой, неужели от брата! — радостно воскликнула Кани. — Заходи, заходи, добрый человек. Это был кумык-лудильщик, в брезентовой куртке, в сапогах, на голове войлочная шляпа, за плечами мешок. — Проходи сюда. — Кани показала на передний угол, где стоял небольшой, о трех ножках столик — сыпыра́, на котором угощают в ногайских семьях. Гость присел на низенькую скамеечку, развязал мешок, достал из него сверток. — Подарок прислал вам Маметали. Он раскинул на руках большой платок. Даже при тусклом свете маленькой керосиновой лампы платок сиял яркими цветами, а по краям свисали длинные шелковые кисти. Кани так вся и замлела в радостной растерянности. Даже когда она была невестой, у нее не было такого платка. Она робко приняла подарок и, приложив руку к сердцу, низко поклонилась доброму пришельцу. В саклю вошел Бекболат. Увидев незнакомого человека, смутился: — Салам алейкум, агай! — Это сын мой — Бекболат, — пояснила Кани. — О, какой джигит!.. Алейкум салам, Бекболат! А меня Сулейма́ном зовут. Будем знакомы. Кани захлопотала у очага: надо угостить кунака хотя бы ногайским чаем, сдобренным перцем и сметаной. Да, к счастью, остался еще кусочек домашнего сыра, который принесла вчера ее сестра Кеуса́р. Чай пили долго. Гость подробно расспрашивал, как живут аульчане, много ли у них земли, какие наделы у бедняков, кто в ауле старшина и как он относится к народу, не бесчинствуют ли муртазаки. Бекболат, как и положено у ногайцев молодому человеку, больше молчал. Отвечал лишь тогда, когда кунак обращался непосредственно к нему. Больше рассказывала Кани. — Житья от них нет бедному человеку, — говорила она о мурзе Батоке и его зяте Кабанбеке. — Лютуют, как звери. Слова против не скажи! Гость отпил несколько глотков чая из пиалы, задумчиво произнес: — Да-а… Трудно, очень трудно жить на свете бедному человеку. Все им помыкают: и мурза, и бай, и мулла. Ну да, как говорят у нас, кумыков, придет время, и для бедняка взойдет солнце. Взойдет! — Сулейман решительно хлопнул желтой от кислоты и ржавчины рукою по коленке. — Дай бог! Но только дождемся ли мы? — Кани горестно вздохнула. — В прошлую пятницу перед вечерней молитвой Кара-мулла говорил: плохие времена наступают. Страшные. Того и гляди, появится тажел[9] со своим несметным войском. Хоть сейчас он еще в седьмом подземелье, но рать его днем и ночью пробивается наверх. И как появится, все погубит, конец света наступит. Кара-мулла говорит, надо больше молиться, просить аллаха, чтобы не выпустил тажела на свет. В уголках губ Сулеймана затаилась улыбка. Но он молчит, неторопливо потягивая из пиалы чай. Кани некоторое время мучительно раздумывает, говорить ли дальше или не надо. Наконец решается. — А еще Кара-мулла плохое говорил о нашем Маметали. Мол, гяур[10] он. Продал свою веру и душу, спознался с какими-то большевиками. Эти нечестивцы не признают ни бога, ни властей, несут мусульманам погибель. Бекболат, не сводивший глаз с гостя, заметил, как при этих словах матери кунак нахмурился. Поставил на стол пиалу, сказал: — Неправда это, Кания. Не плохой человек твой брат Маметали. Никому он не продавался. И свой народ не забыл. — Да, да, — соглашается Кани, — не такой он человек, Маметали, чтоб пойти против своего народа. — И о большевиках неправду сказал мулла, — продолжал гость. — Не погибель они несут мусульманам, а хотят избавить их от баев и мурз. От таких, как ваш Батока и Кабанбек. Гость рассказал, что Маметали работает на шерстомойной фабрике, и они с ним большие друзья. И еще долго сидели все трое за низеньким столиком. Гость все расспрашивал, не берут ли из аула коней и джигитов для русского царя, который ведет сейчас войну с царем германским. Бывает ли в ауле атаман отдела. Дружат ли ногайцы с казаками… Спать легли чуть ли не за полночь. Гость заснул скоро, а Бекболат ворочался с боку на бок, думал: кто этот человек? Всем интересуется, обо всем расспрашивает, словно он жить собирается у них в ауле. Нет, не простой он лудильщик!.. Уж не абрек ли? Пришел все узнать, выведать, а потом как налетят всей шайкой!.. Нет, не может быть: разве дядя Маметали будет путаться с разбойниками? Утром гость поднялся рано. Запаял Кани ведро, вылудил кумган[11], попил на дорогу айрана и стал прощаться. Он взвалил на плечо мешок с инструментами и шагнул за порог. И тотчас на улице раздался его высокий голос: — Кому кумган лудить, тазы, ведра паять!.. Стал собираться в дорогу и Бекболат: сегодня он погонит табун на дальние пастбища, в глубь предгорий. Пока Бекболат седлал Елептеса, прилаживал вьючную сумку, Кани заштопала черкеску, приготовила башлык, бурку. Хоть бурка совсем ветхая, осталась еще от Алима, но без нее в горах никак нельзя. Она защищает и от палящих лучей солнца, и от ледяных горных ветров. Вошел Бекболат. — Все готово, сынок. Бекболат надел черкеску, опоясался камой. Взял бурку. — До свиданья, абай! — Да хранит тебя аллах, мое солнце! Она поцеловала сына в голову. Вышли во двор. Елептес нетерпеливо перебирал ногами. — Едем, едем, дружок! — Бекболат по-молодецки легко вскочил в седло и едва взял повод, как Елептес стремительно вынес его за ворота. Кани долго смотрела ему вслед, радовалась: настоящий джигит! Алим всю жизнь провел на коне, а сын уже теперь держится в седле лучше его. Вместе с радостью в душу закрадывалась и тревога: опасно на дальних пастбищах — и волки могут напасть на табун, и абреки. Хорошо, если поблизости будут другие табунщики. Кани вернулась в саклю, когда Бекболат скрылся за поворотом. К усадьбе мурзы надо было ехать прямо, а он свернул налево, где жила Салимат. Ему очень хотелось попрощаться с ней. Конечно, в саклю он не пойдет. Может, увидит ее во дворе. С замиранием сердца подъезжал он к дому Салимат. Вот и низенький глиняный забор, калитка. Но увы! Во дворе никого нет. Что же делать? Он поворачивает коня и снова проезжает мимо дома. И вдруг на крыльцо выбегает она, бросается к калитке. — Болат! — Здравствуй, Салимат! Как хорошо, что ты увидела меня. Я уезжаю на дальние пастбища. Она опустила глаза, затеребила косу. — Мне скучно будет без тебя, Болат. — Мне тоже. Но я, может быть, приеду повидаться. Конь у меня добрый… — Салимат! — послышался из дома сердитый оклик отца. — Я жду тебя, Болат! — шепнула она и побежала в саклю. Бекболат рванул повод и поскакал на усадьбу мурзы.ДРУЗЬЯ

По широкому току с тяжелым скрипом катится каменный каток. Его тянут два вола — рыжий и бурый. Их ведет молодой парень. На нем залатанная черкеска, такая же ветхая рубашка, домотканые, из грубой шерсти штаны. На ногах чувяки из воловьей кожи. Они так истрепаны, что из правого, как суслик из норы, выглядывает большой палец. Поля старой войлочной шляпы нависают над загорелым до черноты лицом. Волы идут лениво, сонно, и парень часто замахивается на них кнутом: — Соп-сабы, соп-сабы! Работа однообразная, нудная, и парень напевает себе под нос:Недалеко от аула, на взгорье, старое кладбище с низким полуразрушенным забором. Все тут уныло и печально, мертвая тишина. Возле одной могилы с нетесаным каменным надмогильником сидит, сжавшись, женщина. Это Кани. Ее голова и плечи покрыты большим черным платком. Законы адата запрещают женщинам ходить на кладбище. Кани неподвижна, как эти могильные камни. Голова ее полна горьких дум… Вот уже около двух лет Алим лежит здесь в земле, а Кани, когда надо решить что-то важное, приходит к нему и советуется. Сегодня, хотя ей совсем нездоровится, она пришла поговорить с Алимом о Бекболате. Сын задумал что-то страшное. Она сердцем чует, что он собирается мстить за отца. Да, она хочет, чтобы муж был отомщен, но в кровной вражде может погибнуть и ее единственный, ее солнышко, ее Болат. Как тут быть? — Слышишь ты, Алим? — шепчут обветренные губы женщины. — Что мне делать? Молчит могила. Кани берет дрожащими руками с холмика горсть гальки, припадает к ней губами, целует. — Прости, отец Бекболата, что тревожу твой покой. Но я не могу без тебя… Кани замолкает. И хоть ничего не услышала она, но ей кажется, что Алим подсказал, что делать и как поступить. И она облегченно вздыхает, читает молитву. Поднимается, но еще долго, долго молча смотрит на могильный холм и только тогда идет к выходу. «Нет, нет, великодушный Алим не хочет мести за себя, не хочет подвергать смертельной опасности сына, — шепчет она. — Только надо выведать у Болата и вовремя остановить его руку с камой!» Как только он вернется с дальнего пастбища, она, как всегда, поставит на стол две деревянные чашки с айраном, положит кукурузные чуреки, они сядут ужинать, и тогда она попытается поговорить с Болатом. Сколько же у нее было радости, когда, подходя к сакле, она увидела сына во дворе! — Абай! — вскричал Бекболат и бросился к матери, легонько обнял ее за плечи. — А мне сказали, ты больна… Как твое здоровье? — Получше стало, мое солнышко… Давно приехал? Поди, есть хочешь? Сейчас приготовлю ужин. — Я помогу тебе, мама. …Они сидели за низеньким столиком. Бекболат уплетал вкусную мамалыгу и рассказывал, как на табун напали волки и как он верхом на Елептесе вместе с вожаком Жиреном отбивался от хищников. А Кани и на этот раз так и не решилась спросить его о мести за отца.

САЛИМАТ

Как только Бекболат проснулся, первым человеком, о ком он вспомнил, была Салимат. Салимат! Ах, как он соскучился по ней за эти одинокие дни на дальних пастбищах! Завтра он снова уедет в предгорья. Сумеет ли он увидеть ее? Самому ему пойти к ней нельзя. Послать кого-нибудь сказать, что он,Бекболат, будет ждать ее в балке у родника? Но кого? Можно было бы попросить Батырбека, да он чуть свет уехал в горы за дровами. Как же быть? Салимат ходит на родник по воду. Там, у родника, они и познакомились… В то утро он гнал табун в степь. В балке возле родника он увидел девушку. Она уже наполнила кувшин и шла ему навстречу, стройная, гибкая, как лань. Он остановил коня, спросил с улыбкой: «Девушка, может, дашь мне напиться?» «Пей, джигит, в роднике воды много!» Она поставила на землю кувшин. Бекболат выпрыгнул из седла, припал к сосуду и долго пил. Девушка ласково глядела на него. Она хорошо понимала, что вода лишь предлог. Бекболат ей нравился. Она не раз видела его на скачках. В прошлом году он пришел вторым, лишь немного отстал от Арсланбека, сына мурзы Батоки. А как джигитует! «Спасибо! — поблагодарил Бекболат девушку и с улыбкой добавил: — Ни у кого еще не пил такой вкусной воды!» Она рассмеялась: «Коль так, запомни, джигит: я и вечером прихожу сюда по воду». «Да?.. А как тебя зовут?» «Салимат». «Не забуду, Салимат!» Он стегнул коня и поскакал за ушедшим табуном… А что, если сейчас пойти к роднику: не может быть, чтобы Салимат не пришла по воду!Бекболат сидит на кромке балки, поросшей кустарником. Кругом тихо. Только доносится иногда оклик пастуха: «Райт! Райт!» — да шумит на дне балки ручей. Бекболат смотрит в сторону аула. Нет, девушки все не видно! Уже вечереет. Небо становится на горизонте розовым. Летят, торопятся на ночлег птицы. А вон у скалы Яма́н-кая́ кружит орел. Ах, как завидует ему Бекболат, вольному джигиту неба! Были бы у него крылья, облетал бы весь свет, а потом вернулся бы в родной аул и долго-долго рассказывал бы Салимат… Да, но что с ней? Почему за целый день она ни разу не вышла по воду? А не заметили ли ее родители, Кама́й и Рахиме́, как он шел сюда?..

Камай считался узденем — середняком. Имел пару быков, корову и небольшой надел земли. Ее давали только на мужчин, а у них в доме мужчина один — он сам. Это порою очень огорчало Камая: дал бы аллах сына, и он бы, Камай, имел больше земли. Но тут же он спохватывался: «Нет, нет, гневить великого аллаха не надо, он лучше знает, что нужно бедному человеку. Он дал мне дочку, значит, я должен благодарить его. К тому же Салимат и умница, и красавица. Вот еще немного подрастет, и возьму за нее хороший калым. За нее любой бай посватается». И теперь все свои надежды Камай возлагал на Салимат и оберегал ее как сокровище… Нет, нет, великий аллах знал, кого ему послать. Салимат — это богатство! Камай делился сокровенными мыслями с женой. Но спокойная, рассудительная Рахиме думала по-другому: счастье женщины не в богатстве, а в любви. Выйдет за доброго да умного человека — вот и самое большое богатство. Камай сердито обрывал ее: «Я вижу, ум у тебя что хвост у зайца. Такую красавицу отдам только человеку из богатого рода». И вот случилось, что Салимат подружилась с пастухом, работником мурзы Батоки. Не знал этого Камай. Не знала точно и Рахиме. Но догадывалась. И хотя она готова была к тому, что дочь может выйти за узденя или даже за бедняка, но чтобы войти в дом Кани, с этим Рахиме не может примириться. Уж такой бедности, пожалуй, нет ни в одном доме во всем Кобанлы! Как только взошло солнце, Рахиме разбудила Салимат: — Вставай, милая. — Так рано, абай? — Нет, радость моя, не рано, сегодня мы с тобой пойдем просо толочь. А то ступку Нурыша захватят другие, и мы на праздник останемся без пшена, не из чего будет готовить сюк. Но Салимат, кажется, не слышит, о чем говорит мать. И вообще за последнее время дочь стала какой-то рассеянной. Рахиме догадывалась о причине такой перемены. Правду говорят: сердце матери живет в дочери, а сердце дочери — в джигите. После завтрака они идут к дому Нурыша. У него во дворе под навесом стоит кели́ — ножная ступка. Салимат будет толочь просо, а Рахиме веять. На крыльце их встречает Нурыш, приветливо улыбается. — А-а, Рахиме! Заходите, заходите! — кивает он в сторону навеса, где стоит ступка. — Ну и дочь у тебя, Рахиме! Что цветок в долине. И когда только выросла! Помню ее вот такой козочкой. — Нурыш показывает рукой не выше четверти от земли. — А сейчас вон какой красавицей стала! За такую самый смелый джигит посватается… Нет еще на примете? — Пока еще нет, — отвечает Рахиме. Салимат смущенно опускает глаза и идет к ступке, засыпает просо и начинает толочь. А Рахиме и Нурыш еще долго разговаривают между собой.

БАБУШКА КАРТАБАЙ

Наступали холода. Вершины гор уже засеребрились первым снежком. Бекболат возвращался со своим табуном с далекого пастбища. Солнце еще стояло высоко, когда верхом на Елептесе подъезжал он к аулу. В это время мать обычно возится во дворе, укладывает на зиму кукурузные стебли. Но сегодня почему-то ее не видно. У него защемило сердце: что-то случилось! Он отогнал коней в загон и галопом помчался обратно. Скорее, скорее, с мамой, наверное, плохо! Он почти на скаку выпрыгнул из седла и бросился в саклю. Мать лежала в углу на старой деревянной кровати. — Болат, солнце мое! — хрипло воскликнула она. — Вернулся? Быстрыми шагами он подошел к матери. — Что с тобой, абай? — Голова кружится… Слабость… Он присел на краешек кровати, приложил руку ко лбу матери: — Да у тебя жар! Простудилась, наверное. — Ничего, сынок, пройдет. Я сейчас встану, поесть тебе соберу, солнце мое. — Что ты, абай, лежи! Я же не маленький, сам сделаю. Но, охваченный беспокойством, продолжал сидеть около матери. — Не тревожься, сынок, поправлюсь… Иди, иди, ешь. Ты же с дороги, проголодался. Бекболат знал, пока он не сядет за стол, мать не успокоится. Он взял чашку с кислым молоком, чурек и стал есть. И хотя он, верно, очень проголодался, но с трудом глотал кусочки лепешки: с мамой плохо, очень плохо… А Кани не сводила с него глаз. Провела отяжелевшими руками по своему исхудалому лицу, прошептала: — Слава тебе, всемогущий аллах, что послал мне такого сына. Теперь бы мне увидеть его невесту в своем доме, и тогда можно спокойно умереть. Пообедав, Бекболат убрал посуду, вытер тряпкой столик. Подошел к матери: — Абай, может, чаю приготовить? Попьешь горячего, простуда скорее пройдет. — Ну если не устал, приготовь, солнце мое. Бекболат быстро вскипятил казан, заварил чай, сделал его густым, приправил черным перцем, налил в пиалу. — Выпей, абай. Пропотеешь, и простуду как рукой снимет! — Верно, сынок. После чая Бекболат закутал мать в теплое одеяло, сверху накрыл черкеской и отправился во двор нарубить дров. — Осторожно, солнце мое, смотри ногу не порань! — сказала мать ему вслед. — Все хорошо будет, абай! — отозвался Бекболат и шагнул за порог. Кани прислушивается к ударам топора и думает: «Ах, как бы я была рада, если бы попалась ему девушка с душой! Салимат хорошая, славная. Да разве Камай отдаст ее в наш дом! В бедность такую. А девушке цены нет — и собой статна, и добра, и рукодельница, и по хозяйству все может. Сколько она помогала мне в эти дни! И все украдкой, чтобы отец и мать не видели. Говорит: «Они за меня хотят богатый калым получить. Чуть ли не от князя сватов ждут! А я скорее умру, чем пойду за постылого!..» Славная, славная голубка, да не быть ей в нашем гнезде, на все воля аллаха!»Кани совсем стало плохо: металась в жару, бредила. Бекболат заготовлял в ущелье на зиму дрова, а у постели больной неотступно сидела ее родная сестра Кеусар. Тревожась за мать, Бекболат несколько раз в день прибегал в аул: — Абай, ну как ты себя чувствуешь? — Лучше, солнце мое, лучше. Еще недельку-другую — и поправлюсь. — Она ласково гладила бритую голову сына, склоненную над её подушкой. — Болат, что я хочу тебе сказать… Будь послушным, не гневи аллаха. Не мсти за отца. Пусть убийцу накажет сам аллах. Он велик, он видит все и накажет злодея. — Пусть будет так, абай, — сказал Бекболат, чтобы успокоить мать. Но он ни за что не откажется отомстить за кровь отца кровью. А сейчас пусть абай успокоится: ей плохо, очень плохо, хотя она и говорит, что стало лучше. Он видит, как ей трудно дышать и даже говорить. В лице ни кровинки, глаза ввалились… Он взял ее руку, начал гладить. Кани забылась. — Болат! — сказала шепотом Кеусар. — Ты видишь, как ей тяжко? — Да, аптей[13]. — Надо позвать бабушку Картаба́й. — Хорошо, аптей. Я сейчас схожу к ней. Бабушка Картабай жила одна. В ветхом домишке на восточной стороне аула. Маленькая, горбатенькая, необыкновенно подвижная, она с раннего утра до позднего вечера сновала, как челнок, из одного конца аула в другой. Она была знахаркой, гадалкой, а кое-кто поговаривал — еще и колдуньей. Лечила она ото всех болезней, заговаривала от всех бед и несчастий. «Дел у меня больше, чем моих седых волос!» — любила говорить бабушка Картабай. Как и ожидал, Бекболат старушку дома не застал. Но вечером после захода солнца, постукивая длинной кривой палкой, бабушка Картабай пришла сама. И еще с порога запричитала: — Знаю, знаю, что Болат ко мне приходил. Да дел-то у меня больше, чем седых волос на голове. Но коль зовут, как не помочь правоверной мусульманке! С этими словами она подошла к кровати и стала читать над Кани молитву. Потом осмолила на огне пучок шерсти, дала понюхать больной. Закончив свое дело, бабушка Картабай облегченно вздохнула: — Ну вот, смилостивится аллах, завтра ей будет полегче! — Пусть тебе, бабушка Картабай, масло само в рот попадает, — благодарно сказала Кеусар. — Сейчас попьем чаю с сыром, а потом я тебе курицу поймаю… Однако Кани не стало лучше, всю ночь ее лихорадило. Бекболат не отходил от матери, только лишь перед самым утром вздремнул.

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

До Маметали дошла весть, что очень плоха его старшая сестра Кани, и Маметали в тот же день отправился в дорогу. …В сакле тускло горела небольшая лампа. Когда Маметали вошел, его никто не заметил. И он сам не сразу разглядел сидевших на низких табуретках женщин. В сакле стояла тишина. Лица сидевших были скорбными. Одна из женщин, словно очнувшись, вздрогнула и посмотрела на тахтамет. Маметали разом все понял. Он шагнул к топчану, откинул черное покрывало и припал губами к холодному лбу сестры. — Маметали, брат! — раздалось за его спиной, и тотчас он увидел младшую сестру Кеусар, с лицом, залитым слезами. — Сестрица… опоздал я, виноват, — тихо сказал он. — А где же Болат? — К Нурыш-агаю пошел, чтоб помог похоронить. Маметали присел у порога на скамеечку. В сакле снова установилась тишина. Бабушка Картабай, сидевшая у изголовья покойной, заглядывая в Коран, начала читать молитву. Одна из женщин запричитала:На другой день после похорон Маметали пригласил племянника побродить в предгорьях. Бекболат охотно согласился. Он чувствовал такую опустошенность после смерти матери, что не находил места. Они вышли за аул и спустились в балку. Бекболат то и дело бросал взгляд на дядю. Маметали сильно изменился: было в нем сейчас что-то мудрое и спокойное. Хотя он еще не старый — лет около сорока, — но голова уже седая, тронуты сединой и черные усы. Зато его богатырская фигура, кажется, стала еще шире в плечах, выше в груди. Маметали также, в свою очередь, приглядывался к племяннику. Когда он, Маметали, уходил из аула, Болат был совсем мальчишкой. А теперь и ростом вытянулся, и в плечах крепок. Словом, Маметали видел в племяннике свою породу. Надо полагать, и характером пойдет в их род. И он с удовольствием повторял про себя: «Машалла, машалла!» — Да-а, вот и похоронили Кани, — в раздумье́ сказал он. — Я потерял сестру, ты — мать. Что делать! Жизнь есть жизнь: одни уходят, другие приходят. Так что будем мужчинами, и рук не опускать, носа не вешать! Бекболат слушал дядю, соглашался, но ему все не верилось, что матери уж нет, что вот вернутся они из предгорья домой и их не встретит абай, не усадит за сыпыра, не подаст айрана, чтобы утолить жажду. Да и как сразу поверить! Кажется, только вчера она стояла у калитки, встречала его с кружкой прохладного напитка. Только теперь он понял, как беспредельна была ее любовь к нему. Казалось, она умерла потому, что вынула свое сердце и отдала сыну: «На, солнце мое, возьми его себе, чтобы твое сердце было большим, сильным, смелым. У тебя впереди большая и трудная дорога. И мое сердце поможет твоему одолеть ее». А в это время Маметали думал о племяннике: «Кроме меня, у него никого не осталось. Сестра Кеусар? Но что она может сделать? Она сама нуждается в поддержке и помощи. Да и Болат уже джигит: ему нужно сейчас наставление аксакала, а не нянька». Маметали вспомнил себя, когда он был совсем молодым. Тогда ему казалось, что достаточно убить мурзу Батоку, как все в ауле изменится. Как же он был наивен! Там, в городе, Василий Семенович Северов и его друзья открыли ему глаза на мир. Теперь-то он, Маметали, хорошо знает, что надо делать и как, чтобы раз и навсегда избавиться от мурз и муртазаков, от баев и мулл. Теперь надо открыть глаза Бекболату… Они шли по берегу неглубокой речушки. На той ее стороне бродил скот. Бекболат узнал стадо Кабанбека, и в нем снова все закипело. От внимательного взгляда Маметали не ускользнуло то, как сурово сдвинулись брови племянника, как сжались кулаки. И он понял причину этого гнева. Сестра Кеусар говорила ему, что Бекболат собирается мстить Кабанбеку за оскорбление. И Маметали был уверен: племянник сделает это, если оставить его одного. Но, убив Кабанбека, погибнет и сам. — Болат!.. Слышишь, Болат? — Что, дядя Маметали? — Давай присядем и поговорим, как быть дальше. Они сели под деревом. Высоко в небе парил орел. Маметали долго наблюдал за его полетом, потом сказал: — Гордая, смелая птица… Могучие крылья… Вот так высоко взлетает и человек, если обретет крылья… Вот и мне хочется, чтобы у тебя выросли крылья. Я думаю взять тебя с собой в город. — Да?! — удивленно воскликнул Бекболат. — А что, хорошо там, дядя Маметали? — как-то по-мальчишески растерянно спросил он. — Трудовому человеку всюду нелегко живется. И в го́роде есть такие, как мурза Батока и Кабанбек, а может, и похлеще. Но там много и хороших людей. Среди них чувствуешь себя человеком — равным среди равных. Тут, я боюсь, пропадешь ты. А там научишься ремеслу, станешь рабочим человеком. А потом… — Что «потом», дядя Маметали? — нетерпеливо спросил Бекболат. Маметали многозначительно улыбнулся: — А потом посмотрим. Много у нас дел впереди… Маметали рассказал о шерстомойной фабрике, где он работает. О своих друзьях-рабочих. Они помогут найти дело и Бекболату. — Ну так как, едем? — спросил он. Бекболат задумался. Он понимал: без матери ему будет нелегко. Но тут друзья — Батырбек, Амурби, Иса. Тут Салимат. А там люди незнакомые. Да и, признаться, город его пугал: он привык к родному аулу, к степным просторам, предгорьям. Тут у него Елептес, его верный друг. На кого оставить коня, кому доверить? — Нет, дядя, пока я поживу у тети Кеусар, — наконец сказал он. — А там будет видно. Маметали огорчился. И в то же время почувствовал удовлетворение: племянник становится человеком уже самостоятельным. На другой день, распрощавшись с сестрой и племянником, Маметали уехал.

ОБГОНЯЮЩИЙ ВЕТЕР

Любят в ауле Кобанлы, как и во всех ногайских селениях, конные состязания. Любит скачки и Бекболат. Сольешься с конем и несешься, как птица, лишь ветер свистит в ушах да гулко, со сладостным замиранием стучит сердце. Впереди твой соперник. Его во что бы то ни стало надо догнать и обойти. Вырваться вперед и потом под неистовый рев собравшихся пересечь заветную черту. Друзья почти подхватывают тебя на руки, хлопают по плечам, по спине, одобрительно кивают степенные, седобородые старцы. А где-то среди толпы стоит та, для которой победа твоя всего дороже. Счастливая и радостная, она украдкой поглядывает на тебя… Да, чудо эти скачки! Накануне состязания взволнованный Бекболат никак не мог уснуть. Ему все время представлялось, как он несется на Елептесе рядом с главным соперником Арсланбеком. Удастся ли обойти? Арсланбек ловкий наездник, Акмангла́й — Белолобый — отличный конь. И все же Бекболат надеется, что его Елептес не подведет. Шаг у него легкий, галоп стремительный. Преодолевая преграды, конь обнаруживает необыкновенную сметливость. И собою красавец. Все завидовали Бекболату, и больше всех Арсланбек. При виде Елептеса у Арсланбека хищно загорались глаза.На скачки собрались все жители аула. Было необыкновенно шумно. Спорили о достоинствах и недостатках скакунов, о наездниках, заключали пари, чей конь победит. Трасса скачек была трудной: три круга вокруг аула, и каждый раз всадники должны будут переплыть один из рукавов Кубани. Строгие судьи, почтенные седобородые аксакалы, как всегда, будут бдительно следить за порядком и решительно пресекать малейшие нарушения и вольности. Все с нетерпением ожидали начала. Вот в первых рядах всадников появились аульские баи. В дорогой каракулевой шапке набекрень, в тончайшей черкеске с серебряными газырями, Арсланбек держался в седле уверенно и горделиво. Позади двигались всадники из узденей и бедняков. Среди них и Бекболат на Елептесе. Бекболат казался спокойным. Однако изрядно волновался. И пожалуй, думал сейчас не столько о сопернике, сколько о Салимат, искал ее глазами в толпе. И вдруг он увидел ее с подругами. Взгляды их встретились, и сердце его забилось тревожно и радостно. Теперь он не спускал глаз с Арсланбека. А тот всем своим видом показывал, что не уступит первенства никому. Настала последняя минута. Всадники выстроились в шеренгу, готовые в любое мгновение сорваться с места и птицей лететь вперед. Бекболат почувствовал, как волнуется его Елептес, нервно прядает ушами, переступает точеными чашками копыт. Бекболат, не выпуская повода, гладил коня по шее, трепал по холке… И вот главный судья подал сигнал. Как ни готовился к этому Бекболат, на какое-то мгновение он помедлил. Но Елептес сам рванулся вперед, и, когда ветер ударил в лицо, в грудь, Бекболат припал к гриве коня и легонько натянул повод. Елептес шел, чуть приподняв голову, стремясь наверстать упущенное по вине всадника время. Батырбек, Амурби, Иса всем сердцем желали победы своему другу. Когда Болат отставал, Батырбек злился: такой ловкий и на таком коне, а никак не вырвется вперед! Он чуть не плакал от досады. — Айда! Нажми! Нажми! — кричали из толпы каждый своему любимцу. — Бекбола-ат! — Батырбек вопил так, что у него на висках и шее вздувались вены. — Не отстава-ай! Но Бекболат не погонял Елептеса: пусть конь разогреется. И лишь в конце второго круга рванул повод. Он почувствовал, как Елептес с каждым мгновением ускоряет бег. И вот уже он летит вихрем, оставляя позади одного соперника за другим. — Так! Молодец! Прибавь чуть еще! — кричал Батырбек. Елептес, казалось, уже не бежал, а летел. Впереди шли только Арсланбек и еще один всадник. Кони у того и другого рвались из последних сил, а Елептес, как чувствовал Бекболат, еще имел запас. И когда дошли до средины последнего круга, Бекболат поравнялся с Арсланбеком. Тот оглянулся: лицо его побагровело от напряжения, черные раскосые глаза налиты кровью. По правилам, всадник, скачущий впереди, несет почетное знамя. Сейчас его держал Арсланбек. Сын мурзы был уверен, что донесет его до судей-аксакалов как победитель. И вдруг этот шакалий выродок! Некоторое время их кони шли ухо в ухо. Но вот Елептес вышел на полкорпуса вперед. Бекболат протянул руку за знаменем, но Арсланбек, будто не замечая, нахлестывал изо всех сил Белолобого. — Ну, отдавай же! Видишь, я иду впереди! — закричал Бекболат и, изловчившись, вырвал из рук Арсланбека знамя и помчался вперед.

Когда Бекболат пришел в балку, Салимат уже ждала его у родника.

Толпа неистовствовала — кричала, улюлюкала, хлопала в ладоши, свистела. Большинство были рады, что спесивый отпрыск мурзы Батоки наконец-то посрамлен. — Молодец, Бекболат! Вот это наездник! Вот это джигит! А конь и в самом деле быстрее ветра! — кричали Батырбек, Иса и Амурби. Батырбек чуть не приплясывал, то и дело бросал торжествующий взгляд в сторону Салимат: смотри, мол, каков джигит наш друг! А девушка, вся оцепенев от счастья, стояла опустив глаза. И только один Нурыш не радовался победе Бекболата. Он знал, что такого позора мурза Батока не простит сыну Али́ма. А тем временем Бекболат уже осадил коня перед аксакалами, и старший из них принял знамя из рук юноши. Подбежали Батырбек, Амурби, Иса, подхватили на руки Бекболата, подбросили. Когда опустили, Батырбек еще и обнял, расцеловал друга. А Бекболат успел шепнуть ему: — Скажи Салимат, что вечером я жду ее у родника. Бекболат знал, что она обязательно придет, как бы ни следил за ней отец. Он понял это по ее взгляду, когда скакал почти позади всех: сколько ободряющего, сколько горячего желания, чтобы победил он, было тогда в ее глазах!

Когда Бекболат пришел в балку, Салимат уже ждала его у родника. Она шагнула ему навстречу: — Болат!.. Болат!.. Глотая слезы, девушка рассказала, что по дороге со скачек она слышала, как Арсланбек похвалялся: «Завтра мы с ним посчитаемся! Будет знать голодранец, из чьих рук вырывать знамя!» — Я боюсь за тебя, Болат! Они засекут тебя плетьми! Она уткнулась лицом в ладони. — Не надо, не плачь, Салимат. Так просто я им не поддамся! Он сжал рукоятку камы. Салимат взглянула на него. — Нет, нет, Болат! — вскричала она. — Ты не посмеешь этого сделать! Не связывайся с ними: они убьют тебя! Лучше попроси прощения у мурзы и больше не выезжай на скачки. Она смотрела на него такими страдальческими глазами, что он пообещал: — Ладно, Салимат, попрошу. Слезы ее тотчас высохли, она стала веселой и даже озорной. Забежала сзади, закрыла ему глаза, потом легонько оттолкнула от себя, крикнула: «Догоняй!» — и бросилась бежать. С ловкостью горной козочки перепрыгнула ручей и стала проворно карабкаться в гору. Бекболат поднимался вслед за ней. — Салимат! Ты цепкая, как кошка, разве тебя догонишь! — А джигит должен быть ловким, как леопард. Догоняй! Они взобрались на вершину горы. — Посидим, — сказала Салимат. Они сели на камень. Вдали виднелась горная цепь. Возвышался двуглавый Эльбрус. — Вот бы взобраться на Карлы-тау, — сказала Салимат. — Наверное, оттуда весь свет можно увидеть… А ты знаешь, Болат, мне часто снится, как я летаю. Взберусь на скалу, взмахну руками и лечу. Вот бы на самом деле нам с тобой крылья, да? Мы бы сейчас полетели с тобой на Карлы-тау… Солнце уже садилось за горы, как послышался голос Рахиме: — Салимат, дочка, где ты? Салимат встрепенулась: — Абай!.. Ты завтра где будешь пасти табун? Далеко? — Нет. У курганов, в лощине. — Я, может, прибегу к тебе. Отец уедет в станицу. — А мать? — Абай я не боюсь! Она у нас добрая… Салимат побежала домой, а он остался, вспоминая каждую подробность встречи: и как и о чем говорили, и как сидели плечом к плечу на камне, еще не успевшем остыть от жаркого дневного солнца… И угрозу Арсланбека: «Завтра мы с ним посчитаемся!» Он долго думал, как быть… Нет, он окажется трусом, если не явится завтра во двор Батоки. И конечно, никакого прощения просить у мурзы не будет…

СХВАТКА

Когда на другой день утром, ведя в поводу Елептеса, Бекболат вошел на усадьбу мурзы, Батока позвал его на крыльцо своего дома. К удивлению Бекболата, мурза был не только не сердит, казался даже ласковым. — Послушай меня, сын Алима. Зачем тебе такой конь? — Батока кивнул на Елептеса. — Правда, скакун он отменный. Сам я вчера на скачках не был, ездил по неотложному делу в атаманский отдел. Но сын мне говорил, что твой Елептес обошел всех. Ну, да ведь скачками сыт не будешь! А ты бедняк, тебе нужны волы или рабочая лошадь. Так вот возьми у меня пару рабочих лошадей, а Елептеса оставь мне. — Елептеса?! — Бекболат задохнулся. Отдать своего верного друга? И кому? Арсланбеку, его непримиримому врагу! Бекболат не сомневался, что мурза хочет подарить коня сыну. Нет, нет, ни за что! Елептеса вырастил отец. Бекболат так привязался к коню, что не представляет себе жизни без Елептеса. — Мурза! — горячо воскликнул он. — Ты можешь просить у меня чего угодно, только не коня! Батока побагровел. Яростно стукнул позолоченной тростью о крыльцо: — Ты, сын нищего и сам нищий, смеешь отказывать мне, князю и старшине аула? На крик из дома выскочил Арсланбек. Прибежал Кабанбек с муртазаком Жамбаем. — Как ты, нищая голь, посмел позорить сына князя? Кто позволил тебе вырывать у него знамя? Кормил, поил тебя, щенка, работу давал, а ты, неблагодарный, камни бросать в ноги князю! Неужели ты думаешь, что я дам теперь тебе работу? Собачьей бурды и той не дам! Бекболат гордо вскинул голову: — А я и сам не попрошу! Я не собака! Мурза чуть не задохнулся от этих дерзких слов. Закричал на сына и зятя: — Вы слышали, что он сказал? — Слышали, отец, — ответил Арсланбек. — Так чего же вы стоите? Надо научить его, как разговаривать с почтенными людьми! Арсланбек выхватил каму. — Я распорю тебе живот, грязный шакал! Сверкая по-кошачьи злыми маленькими глазками, он шагнул к Бекболату. — Убери свою каму, Арсланбек! — воскликнул Бекболат. — Я не сказал вам ничего плохого. А в том, что ты проиграл скачки, вини себя. Упоминание о скачках взбесило Арсланбека. — Ты еще хочешь спорить, негодяй! С занесенным кинжалом Арсланбек бросился на Бекболата. Он ловко увернулся, соскочил с крыльца, выхватил каму. — Арсланбек! Если ты не уберешь кинжал, я буду драться с тобой! Увидев в руке Бекболата каму, Арсланбек остановился. Бекболат не спускал с него глаз. Он не заметил, как Батока подал знак Кабанбеку и Жамбаю, и те налетели на него сзади. На помощь им подбежал Арсланбек. Отбиваясь, Бекболат задел камой сына мурзы и поранил ему руку. — Ах, собака! — Арсланбек занес кинжал, чтобы всадить его в обидчика. — Не сметь! — закричал с крыльца мурза. — Я сошлю его в Сибирь! Пусть сдохнет там, а в княжеском дворе — слишком много чести! Сейчас же заберите у него Елептеса и поставьте в конюшню. А его, негодяя, отстегайте и выбросьте за ворота! При этих словах отца глаза Арсланбека радостно заблестели: наконец-то Елептес — конь, обгоняющий ветер, — будет стоять в отцовской конюшне! Забыв о раненой руке и даже о самом обидчике, Арсланбек бросился к Елептесу: — Не тронь коня! Бекболат рванулся, но Кабанбек и муртазак Жамбай держали его железной хваткой. Тогда он изловчился и вцепился зубами в руку Кабанбека. Кабанбек взревел и ударил рукояткой камы Бекболата под ложечку. Земля покачнулась, и Бекболат провалился в какую-то душную, темную яму…Он очнулся в ущелье, недалеко от Яман-скалы. Он не сразу сообразил, как он здесь очутился. И только мало-помалу вспомнил, как Арсланбек бросился к Елептесу, как держали его, Бекболата, Кабанбек и Жамбай, как он вцепился зубами в руку старшего муртазака, как тот ударил его рукояткой камы. И очевидно, когда он потерял сознание, Кабанбек и Жамбай приволокли его сюда… Во рту было сухо, тошнило. Он спустился к ручью и, черпая пригоршнями воду, долго пил крупными глотками. Студеная вода освежила его. Он вышел к Кубани и пошел по берегу. Вот и Яман-кая. Она почти неприступная: с трех сторон отвесная, а с четвертой на нее ведет крутая, порожистая тропа. Тут можно одному выстоять против целого отряда. Мальчишкой Бекболат со своими дружками играл здесь в абреки, «громил» мурз и баев. Он поднялся на вершину скалы. Сел на плоский камень. Кругом тишина. Лишь где-то внизу, у подножия скалы, шумит Кубань. Вдали виднеется аул. Усадьба мурзы Батоки… И в нем все заклокотало от гнева и ненависти. Машинально схватился за ножны, но кама, видимо, осталась во дворе мурзы. Тогда он вскинул кулаки и потряс ими: — Будь я проклят небом, если не отомщу за все и не верну Елептеса! В горах Карачая, в ауле Карт-Джурт живут родичи матери. Он уйдет к ним, а потом в горы, к абрекам. И уж тогда-то он посчитается со всем родом Батоки — и Арсланбеком, и Каванбеком, и с верным псом мурзы Жамбаем… Но об этом пусть знает лишь этот камень и эта скала. Тете Кеусар он скажет, что хочет погостить у родичей…

ДО СВИДАНИЯ, САЛИМАТ!

Нелегко было Бекболату покинуть родной аул. Здесь находились не только могилы отца и матери, здесь была Салимат, которая стала ему теперь самым дорогим человеком на свете… В эту ночь он не сомкнул глаз: прощаясь, почти до рассвета просидел с друзьями. А проводив их, не мог заснуть — перед глазами все время стояла Салимат. Он поднялся с восходом солнца, умылся, вышел на крыльцо. Отсюда аул виден как на ладони. Улочки кривые, пыльные. Все сакли под камышовыми и соломенными крышами. Только дом мурзы под железом. Да у Кабанбека под ярко-красной черепицей… А вон домик Салимат. Как с ней проститься? Самому пойти к ней нельзя: Салимат говорила, что отец, кажется, догадывается, почему задерживается дочь, когда идет по воду. «Чего ты там делаешь, у родника? Разве долго воды набрать? Смотри, как бы беды тебе не нажить!» «Какая же может быть беда, акай, если постояла с подружкой Айша́т?» — возражала Салимат. Бекболат решил сходить к Батырбеку, попросить его передать Салимат, что он, Бекболат, будет ждать ее в ущелье. У Верблюжьего камня. — Конечно, для друга все можно сделать, — сказал Батырбек. — Но если узнает Камай, он убьет меня. Ты же знаешь, какой он бешеный. Бекболат сердито уставился на него. — Что ты так на меня смотришь? — смущенно пробурчал Батырбек. — Любуюсь твоим курносым носом! — вспылил Бекболат. В мальчишках Батырбека дразнили «Курносиком». Нос и в самом деле был у него словно для потехи — короткий, вздернутый. Зато глаза умные, добрые, правдивые. Бекболат любил друга за справедливость и верность дружбе и сейчас уже жалел, что обидел товарища. Но Батырбек, кажется, и не думал сердиться, Увидев, как приуныл Бекболат, сказал: — Что-нибудь надо придумать. Он прикрыл глаза, на переносице собрались складочки — это значит, Батырбек серьезно задумался. — Вот что! — воскликнул он. — Пойду попрошу у Камая быков съездить за дровами. Он весело подмигнул Бекболату: мол, не горюй, все будет в порядке!Бекболат еще издали увидел девушку. Она шла торопливо, почти бежала. Он бросился ей навстречу. — Здравствуй, Салимат! Как хорошо, что ты пришла! — Ты уезжаешь, Болат? — Да, Салимат… Жесткий комок подкатил к горлу: она не могла вымолвить слова. И тогда он заговорил сбивчиво, горячо, что ему необходимо на время уйти из аула. Но он непременно вернется. Их ничто не может разлучить, никакая даль, никакие люди, никакие степи и горы, ни пропасти, ни ущелья. Он, как орел, на крыльях прилетит к ней. Бекболат умолк и ждал, что скажет она, а она молчала, и он чувствовал, как отчаяние овладевает им. — Салимат, — вскричал он, — да скажи что-нибудь! Хоть одно слово! — Он взял ее за плечи и легонько встряхнул. — Я жду! Она посмотрела ему в глаза долгим взглядом: — Я верю тебе, Болат. Но сердце подсказывает: я потеряю тебя… Судьба пошлет нам большое горе, беду… Но я верю, верю тебе! Он благодарно сжал ее руку. — Это лето поживу в горах, а на другое — вернусь. Ты только жди меня. Договорились? — Нет, Болат, надо сказать так: я обязательно вернусь, если на то будет воля аллаха. Он знал, что она очень верит во всемогущество великого аллаха, и потому тотчас повторил: — Если на то будет воля аллаха. Она порывисто припала головой к его груди. — Да будет добрым твой путь и не оставит тебя в беде аллах! — горячо прошептала она. — До свидания! Мне пора домой. Когда ее шаги стихли, Бекболат подошел к ручью. Вода журчала, и в этих звуках слышался ему наказ: «Смотри не забывай родной край! Тут для тебя каждый простой камень — золото, каждый ручей — медовая вода, каждая былинка — хлеб. Нет ничего более дорогого и святого, чем отчий дом и родной край». Да, да, он понимает это и клянется могилой отцов — не забудет!

ВСАДНИК НА СЕРОМ КОНЕ

Со вторыми петухами поднялся Бекболат. Тетя Кеусар уже хлопотала у очага. Над казаном вился парок. Вкусно пахло чаем. — Умывайся, Болат. Завтрак готов. Поешь — и в добрый путь. Когда все уже было готово в дорогу, Кеусар позвала племянника: — Болат, поди сюда… Наступи на очаг. Бекболат недоуменно смотрел на тетку. — Зачем, аптей? — Иди, иди, слушай старших! Бекболат подошел к очагу. Несколько раз наступил сыромятными чувяками на золу. — Вот так, — одобрительно сказала Кеусар. — Затем, чтоб твои ноги опять ступили на порог родительского дома. И где бы ни был, чтоб не забыл родного очага… Бекболат взял сумку, повесил ее на палку, вскинул на плечо: — Ну, прощай, аптей! Кеусар прослезилась. Утирая кончиком платка слезы, сказала: — Счастливой дороги, мой родной. Да не оставит тебя в пути аллах. Бекболат вышел в степь, поднялся на взгорье. Утро вставало в плотном тумане. Аул, домик Салимат — все было затянуто белесой завесой. И Бекболату стало грустно: вот так же в тумане было все, что ожидало его впереди. Чтобы рассеять грустные мысли, он тихонько запел:Уже много верст трудной горной дороги отделяло Бекболата от родного аула. Но до карачаевского селения Карт-Джурт, куда он держит путь, было еще далеко. Бекболат решил передохнуть. Он свернул на обочину, уселся возле каменной глыбы, достал из сумки овечий сыр, кукурузную лепешку… Было необыкновенно тихо; кругом ни единой живой души, лишь где-то в вышине клекотал орел да свистел ветер в расселинах скал. Но вот послышался конский топот. Бекболат насторожился. Стук копыт становился все явственнее. Бекболат встал. На дороге показался всадник на взмыленном сером коне, держа в поводу гнедого. Увидев Бекболата, он повернул к нему: — Куда путь держишь, джигит? Бекболат взглянул на всадника. Лицо его, темное от ветров и загара, было все в шрамах и казалось суровым. — Случайно, не в Карачай? — спросил всадник. В голосе его не чувствовалось враждебности, а небольшие карие глаза смотрели приветливо, и Бекболат сказал доверительно: — Туда, агай. В аул Карт-Джурт. — К родичам в гости? — В гости, агай. Бекболат кивнул на сыр и лепешку, разложенные на сумке: — Садитесь вместе со мной. Всадник молодецки выпрыгнул из седла. На нем была довольно хорошая бурка, под ней почти новая черкеска, опоясанная широким ремнем, на котором висел большой горский кинжал. Когда поели и напились из ручья, незнакомец сказал: — Садись на гнедого, немного подвезу. — Большое спасибо, агай! Обрадованный Бекболат вскочил на коня, и они тронулись. Всадник на сером коне ехал впереди, Бекболат за ним. «Кто этот человек? Откуда и куда едет? — думал он. — На вид сердитый, а так очень добрый». Расспрашивать старших не принято, да и незачем. Мало ли встречается путников на горных дорогах! Стало темнеть. У глубокого, густо поросшего лесом ущелья незнакомец остановился. — Мне надо сюда. — Он кивнул на ущелье. — Заезжай в наш аул. Переночуешь, отдохнешь, а завтра доберешься до родичей. «И верно, — подумал Бекболат. — Дорога незнакомая, а скоро будет совсем темно…» Сначала ехали по узкой каменистой тропе вдоль реки. Потом начали подниматься в горы. Местами слезали с коней и карабкались вверх по крутым склонам… Только в полночь добрались до места ночлега. — Вот и наш аул! — сказал незнакомец. Посреди поляны, окруженной густым лесом и скалами, стояли два коша[15]. Горел большой костер. Бекболат не верил своим глазам. Сам аллах ему помогал! Привел прямо к абрекам! Он был и несказанно обрадован, и в то же время растерян: очень неожиданно все случилось! Когда отправлялся в путь, он рассчитывал некоторое время пожить у родичей, познакомиться с каким-нибудь абреком и уйти с ним в горы. И вдруг он уже в самом стане абреков! Они подъехали к костру, спешились. Тотчас из коша вышли двое. Один высокий, в дорогой черкеске, на голове шапка из золотистого каракуля, на ногах чары́ки. Широкий пояс весь в серебряных украшениях. Другой низкорослый, кривоногий, в рваном черном шепкене. — Тамада[16],— обратился к высокому попутчик Бекболата, — принимай кунака! Парень устал и есть хочет. Тамада усадил Бекболата возле костра, сказал низкорослому: — Азама́т, накорми парня! А ты, Мухажи́р, иди со мной. Тамада и попутчик Бекболата ушли в кош. Азамат поставил перед Бекболатом полную чашку мамалыги, подал шашлык, кукурузные лепешки. Пока Бекболат ужинал, в стан возвращались абреки. Расседлывали коней, уводили их к коновязи и шли в кош тамады. Потом выходили к костру, ужинали. Недоверчиво, исподлобья посматривали на Бекболата, тихо переговаривались. Тут были и ногайцы, и черкесы, и карачаевцы. Из коша снова вышли тамада и Мухажир: видимо, он был помощником тамады. Они подошли к костру, сели среди абреков. Тотчас завязался веселый хаба́р — беседа. То и дело слышался хохот: словно они были не скитальцы гор и сидели не у ночного костра, а собрались на пирушку к другу. Тамада посмотрел на небо. — Ну, пора отдыхать, молодцы! Мухажир, — обратился он к своему помощнику, — дай кунаку новую бурку, чтоб спалось тепло! — Будет сделано, тамада! — ответил тот. Мухажир отвел Бекболата в кош, разостлал на сене черкеску. — А буркой накроешься, — сказал он. — Ложись, джигит, да спи крепко. Перед дорогой путнику надо хорошо отдохнуть! Бекболат с головой укрылся буркой — мягко, тепло, но заснуть долго не мог. Он слышал, как в кош один за другим входили абреки, валились на сено и тотчас начинали храпеть. Утром его позвал к себе тамада. Он расспросил Бекболата, куда и зачем идет, почему ушел от родного очага.

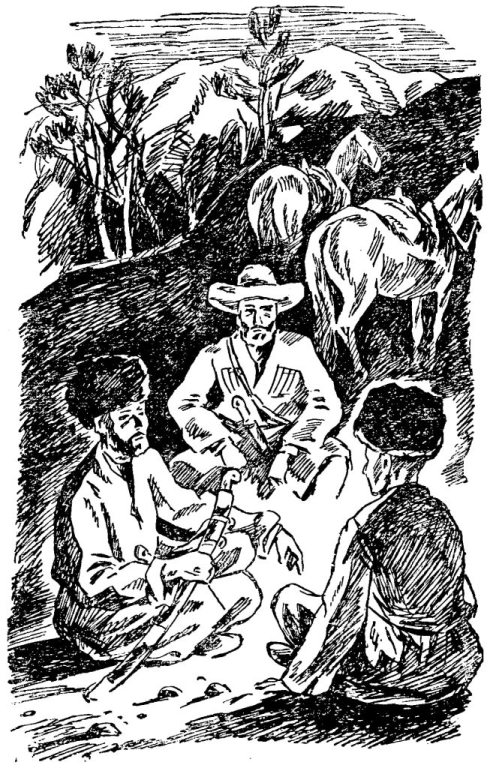

Тамада усадил Бекболата возле костра.

Выслушав Бекболата, тамада сказал: — Вот что, джигит, мы покинули свои родные аулы тоже не для легкой жизни. Скитаться в горах — незавидный удел. Стать абреками нас заставили баи и мурзы. И у меня, и у Мухажира, что привел тебя сюда, и у казанши[17] Азамата — у всех свои счеты с ними. Доро́га наша не легкая. Приходится и грабить и насильничать. Но и твоя тропинка, джигит, не лучше. Если хочешь, оставайся с нами. Дадим тебе доброго коня, и будешь вместе с моими молодцами ходить на дело. Люди они смелые, отчаянные. И дружные — один за всех и все за одного. Так что в обиду не дадут! Бекболат того и ждал. — Спасибо, агай! Я остаюсь с вами! Ему уже чудилось, как они налетают на усадьбу мурзы Батоки, как он выводит из конюшни Елептеса, садится на него и птицей летит по ночной степи… В нем горела и трепетала сейчас каждая жилка. Ему хотелось в нынешнюю же ночьпойти на дело. Но тамада сказал: — Пока отдыхай. Осмотрись, коня себе подбери… — Хорошо, тамада! — воскликнул благодарно Бекболат.

Весь день Бекболат бродил по стану. Тамада, видать, человек с головой: местечко выбрал такое, что сам шайтан не увидит, не подберется — кругом отвесные скалы, густой лес. И коши сделаны так добротно, что в них и зимой можно жить. Неподалеку от кошей стояли на привязи кони. И Бекболат, конечно, прежде всего направился к ним. Опытным глазом табунщика он с первого взгляда определил: скакуны все отличные — резвые, выносливые. И понятно: абреки плохих лошадей держать не будут. На плохом коне головой поплатишься!.. Особенно хорош вон тот, белокопытый. Ноги, как у Елептеса, длинные, стройные, легкие. Вот если бы тамада разрешил взять его! Он подошел к коню, потрепал его по холке, расчесал рукой гриву, поправил челку, погладил по морде. Белокопытый тихонько заржал, словно приветствуя джигита. — Салам, салам! — рассмеялся Бекболат. — Эй, парень! — окликнул его казанши Азамат. — Иди поверти шашлыки, пока я мамалыгу готовлю. Солнце садится: ребята должны скоро возвращаться. Мне достанется от тамады, если ужин не будет готов. — А куда они уехали, агай? — спросил Бекболат. — За барашками. Мясо уже кончается. — А где они их возьмут? — Э, джигит найдет! Мало ли в горах отар. И тут послышался конский топот, веселые возбужденные голоса. — Вон едут наши орлы! — сказал Азамат. На поляну въезжали всадники. На запасных вьючных лошадях — связанные бараны. — Эй, казанши! Принимай шашлыки! Да только смотри, живьем не подавай, как в прошлый раз! — кричали приехавшие, подтрунивая над Азаматом. Казанши сердился. — Изжарю так, чтоб ты язык свой поганый проглотил вместе с шашлыком и не болтал чего не следует! — отвечал Азамат, мешая лопаткой мамалыгу. И снова в горы пришла ночь. Поужинав, абреки разостлали у костра бурки и опять ведут хаба́р — беседу, веселые, беспечные. А Бекболату не дает покоя одна и та же дума: как сказать тамаде об Елептесе? И не возьмет ли он потом себе скакуна? Ведь во всем стане нет коня, равного Елептесу!.. Перед глазами Бекболата встает картина скачек. Выезжают на своих конях аульчане. А вот появляется в белой черкеске с позолоченной камой Арсланбек на Елептесе… Нет, нет, пусть лучше ездит тамада, чем этот жирный кабан Арсланбек! Только как сказать тамаде? И вдруг случай выпадает. Беседа заходит о конях. Оказывается, в прошлом набеге у тамады подстрелили замечательного скакуна, и теперь он ищет себе нового коня. Но какого ни приведут абреки, не нравится тамаде! Скажи ему сейчас, что есть хороший конь, тамада немедля пошлет своих верных людей, а то и сам поедет! Бекболат некоторое время колеблется. Наконец решается: — Тамада-агай! В ауле Кобанлы у мурзы Батоки есть такой конь, какого во всем предгорье не сыщешь. Елептес! Тамада пронзительным взглядом окинул Бекболата: — В табуне пасется? — Нет, агай, отдельно. Разве можно держать в табуне такого коня! Но я вам помогу увести его. Я знаю все ходы и выходы во дворе мурзы как свои пять пальцев. Тамада, нахмурив густые, нависшие над глазами брови, долго думал. Потом одобрительно хлопнул по плечу Бекболата: — Машалла, джигит! Пойдем-ка со мной в кош… Мухажир! Азиз! И вы тоже… Долго за полночь слышался приглушенный разговор в коше тамады. А на другой день три всадника, оседлав самых резвых коней, выехали из стана и направились на север, к предгорьям…

СЛЕД ВЕДЕТ В ГЛУБИНУ ГОР

Уход из аула табунщика мурзы Бекболата вызвал много всяких разговоров. Куда исчез парень, никто толком не знал. Одни говорили, ушел к родичам, другие — подался к абрекам. Все знали, что он поранил камой сына Батоки — Арсланбека. За это мурза отобрал у него коня, а самого хотел сослать в Сибирь. Парень, мол, испугался и ушёл в горы. И понятно: кому хочется погибать в той проклятой Сибири, где вместо лошадей запрягают собак. Одни осуждали молодого табунщика: как можно поднять руку на человека из такого знатного рода! Другие сочувствовали и желали ему доброй дороги и удачи. И только Салимат да верный друг Батырбек знали, куда и зачем ушел Бекболат. Батырбек был уверен: друг его не пропадет — не такой он парень, чтоб кому-то поддаться! А Салимат очень тревожилась за судьбу Болата. Но особенно много говорили об исчезновении табунщика в доме мурзы. Сегодня Батока и его зять Кабанбек засиделись допоздна. Опять речь зашла о сыне Алима. Когда Бекболат поранил Арсланбека, можно было совсем прикончить табунщика — за кровь платят кровью! — но они хорошо понимали, какое сейчас время. Одна за другой доходят и сюда, до предгорий, вести из России. Там голытьба налетает на усадьбы русских баев и князей. Мутят народ какие-то большевики. Да и в предгорьях немало развелось всяких смутьянов. И Маметали, дядя этого щенка, говорят, один из их главарей. Кабанбек очень хорошо помнит, как Маметали заставил его просить прощения у голодранца Нурыша. А за родного племянника он снесет голову. Потому-то Кабанбек и не решился тогда ударить табунщика камой. — Надо было посадить его в подвал, — сказал он Батоке, — или прямо везти в атаманский отдел… — «Надо, надо»! Задним умом все крепки. А где ты был тогда? Батока сердито уставился на зятя. Кабанбек потупился. Буркнул: — Ничего, поймаем! Куда уйдет этот голодранец? Где-нибудь в соседних аулах прячется… — Смотри, как бы он тебя не поймал! — вспылил Батока. Кабанбек боялся гнева тестя и благоразумно решил убраться восвояси. Над усадьбой, над аулом стояла непроглядная темь. Ни звездочки на небе, ни огонька на земле. Дул злой восточный ветер. Кабанбека окружили сторожевые собаки. Он ласково потрепал по шее своего любимца, огромного кобеля Алага́за: «Смотри, ухо востро держи! Видишь, какая ночь!» И, запахивая раздуваемые ветром полы черкески, зашагал к своему дому.Сквозь сон Кабанбек услышал лай собак. Встал, подошел к окну. Во дворе стояла кромешная темь, ничего не было видно. А выходить из дому не захотелось: холодно! Да и на псов он надеялся. Сунься чужой — в клочья разорвут! Он снова лег, накрылся с головой и тотчас уснул. Его разбудил шум во дворе. Бросился к окну: посреди усадьбы толпа людей — работники, муртазаки и сам Батока. Мурза, яростно стуча позолоченной тростью о землю, кричал: — Плетьми всех засеку, собачье племя!.. Кабанбек в одной нательной рубашке выскочил во двор. Увидев его, Батока притворно-ласково спросил: — Ну что, дорогой зятек, сладко поспал? — И вдруг взорвался: — Где… где Акманглай? — Батока задыхался. — Говорил… говорил тебе, поставь на эти ночи муртазака у конюшен. Нет, псы будут стеречь! И только теперь Кабанбек понял: увели Акманглая, лучшего коня Батоки, если не считать Елептеса, которого мурза подарил сыну. Кабанбек не сомневался, что кража Акманглая дело рук того шакальего выродка — Бекболата. Собаки его знают и потому, лишь тявкнув, смолкли. Табунщику известны все конюшни мурзы. Пришел за Елептесом, а, не найдя его, увел Акманглая. К счастью, Арсланбек еще вчера уехал на Елептесе к своему другу в горный аул. Чувствуя свою вину, Кабанбек не смел взглянуть на тестя. — Ну что стоишь как истукан? — рявкнул на него Батока. — Хоть из-под земли достань мне коня! Вернешься без Акманглая — голову снесу! Кабанбек бросился в дом, облачился в черкеску, опоясался камой, схватил карабин. Через несколько минут отряд конных муртазаков галопом выскочил со двора. Они объехали все соседние аулы, направились в горные селения. Там к ним присоединился Арсланбек. Но куда бы они ни приезжали, в каком бы ауле ни спрашивали о таком-то всаднике и таком-то коне, никто ничего утешительного сказать не мог. Было очевидно: похититель, минуя аулы, ушел в глубину гор.

НАБЕГ