Воспоминания о моем отце [Евгений Михайлович Сидоров] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

Евгений Сидоров Воспоминания о моем отце

Я давно хотел написать о своем отце, да как-то все откладывал на потом. Откладывал не случайно. В эти годы (Перестройка) хлынул поток информации как раз о том времени, которое я собирался освещать. Эта информация начала менять мое представление о смысле происходившего и я заколебался: стоит ли писать вообще? Ведь я в своих воспоминаниях могу сбиться на иллюстрирование сегодняшних представлений о том времени. А ценна лишь та хронология, которая увидена глазами современника. Хотелось также показать мировоззренческие позиции действующих лиц тех времен, а это сделать с ходом времени становится все труднее и труднее. Ведь собственное мировоззрение не стоит на месте, оно постоянно меняется. Прошла жизнь и сейчас все стало не таким понятным и объяснимым, как в молодости. А что-то, наоборот, прояснилось только сейчас. Но я чувствую потребность, хотя бы своим неумелым пером, донести образ моего папы до его потомков. Буду стараться писать только то, что сам видел или слышал от очевидцев. Часто это не совпадает с появившимися в прессе материалами, но, как говорится, за что купил, за то и продаю.

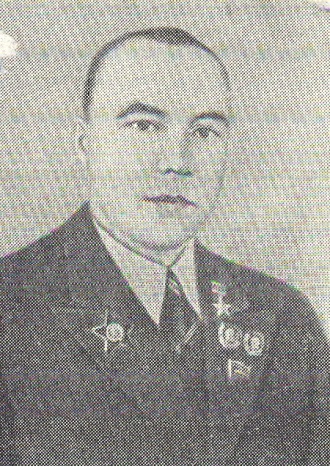

Михаил Дмитриевич Сидоров Папа мне чаще вспоминается таким, каким он был в довоенное время: высоким, поджарым, с загорелым и обветренным на аэродромных ветрах лицом, с серыми, внимательными глазами, густыми черными волосами, зачесанными вверх и слегка вьющимися, с неповторимым басом. Папа был всегда спокоен, уверен в себе, любил пошутить, хорошо пел, улыбался мягкой и доброй улыбкой. От него никогда никому не было зла. Товарищи называли его «Мишенька» или «Митрич». Плохих людей он сторонился, а с друзьями ему было хорошо. Надо сказать, что его отличала самостоятельность, он ни перед кем не заискивал, не искал знакомств, а люди сами тянулись к нему. Мой отец, Михаил Дмитриевич Сидоров, родился 22 ноября 1902 года в селе Алексеевском казанской губернии. Село расположено на левом берегу Камы на одинаковом расстоянии от Казани и от Чистополя, но более тяготело к Чистополю, так как через Каму не было моста. Мост у местных жителей всегда был вожделенной мечтой, но его до сих пор так и не построили. Село было русским. Среди соседних поселений встречались татарские, чувашские и черемисовские (так тогда называли марийцев), с которыми русские крестьяне жили в ладу. Ни каких-либо межнациональных конфликтов, ни напряженностей в тех краях не бывало. Самым большим озорством для мальчишек было показать татарину зажатый в кулак угол рубашки, который напоминал свой формой свиное ухо. (Татарам шариат запрещает есть свинину). За такой поступок русские родители обычно сурово карали свое не в меру расшалившееся чадо. Жители села занимались хлебопашеством, и это было главным источником их существования. Сейчас бывшее село Алексеевское преобразовано в поселок городского типа, районный центр. После образования Куйбышевского моря Кама залила пойму, где крестьяне пасли коров и гусей, сажали капусту и рубили на дрова кустарник. Это окончательно отрезало народ от сельского хозяйства, и теперь все работают или на заводе сухого молока, или в многочисленных конторах и предприятиях службы быта, таких как: промкооперация, почта, парикмахерские, магазины, учреждения районной власти, гаражи и т.д. Однако настала пора перейти от этнических и экологических проблем к жизнеописанию моих предков. Прадед мой Ефим Сидоров жил в Алексеевском во время крепостного права. Семейные предания доносят о нем скупые сведения. Говорили, будто бы он был силачом и отличался крутым нравом. Спартакиад в те времена не было, но какие-то состязания, где люди мерились силой, существовали. Так вот, прадед мой Ефим перетягивал лошадь и перебрасывал через сарай гирю, да не какую-нибудь, а двухпудовую. Если вникнуть в цифры, то это получается, что перебрасывал через сарай легендарный Ефим Сидоров тридцать два килограмма, а это намного превышает ныне существующие рекорды в толкании ядра. Видимо, эта легенда о переброшенной гире, как рассказы рыбаков о мифических уловах, с каждым новым пересказом набавляла килограммчик другой, пока не остановилась на совсем уже запредельной цифре, 32 кг! Однако Ефим Сидоров был не просто силачом, он еще был поборником справедливости, и как-то раз, возмущенный ущемлением своих прав, он в сердцах поднял руку на самого урядника! Да не просто руку, а руку крепко сжимавшую молотильный цеп. Удар молотильным цепом по эффективности можно сравнить с ударом бейсбольной битой. За этот свой акт вандализма и непослушания Ефим был наказан трудовой повинностью. Были в царское время и такие наказания. Трудовая повинность состояла в том, что он должен был отвести барину в Петербург коней. Сейчас это задание трудно осмыслить как наказание. Человека посылают в командировку в столицу. Что ж тут такого плохого? Сейчас любой бы сам вызвался съездить в Петербург по делам. Почему люди воспринимали это как наказание? Оказывается, в ту пору для крепостного крестьянина такая поездка могла обернуться гибелью всей семьи. Ведь он был главным кормильцем, а его надолго отрывали от сельскохозяйственных работ, а в крестьянском хозяйстве в сезон полевых работ или сбора урожая один день год кормит. Так что строптивость Ефима чуть не прервала весь его род. Но бог миловал. Мой дедушка Дмитрий Ефимович Сидоров был крестьянином-середняком. У него был дом, лошадь, корова и прочая живность, полагающаяся крестьянскому хозяйству. Он был грамотен, и, в отличие от многих односельчан, немного знал татарский язык. В силу этого его знания при возникновении споров или при заключении сделок между селами или между отдельными жителями этих сел и русские, и татары приходили к дедушке на поклон как к толмачу. К сожалению, дедушку я не видел, так как он умер еще до моего рождения в 1921 году, когда на Поволжье всех косил страшный голод. А вот бабушку, Аграфену Ильиничну, я хорошо помню. Это была крупная, но не толстая, женщина с очень добрым лицом. Она постоянно что-нибудь делала по хозяйству. Она по справедливости разрешала большие и маленькие проблемы, постоянно возникавшие в ее большой семье. Папа внешностью походил на свою мать. Бабушка по теперешним меркам побила все мыслимые и немыслимые рекорды. Она родила 19(девятнадцать) детей!!! Из них дожили до совершеннолетия пятеро: первенец – дочь Наталья и четверо сыновей – Алексей, Василий, Михаил и Иван. Однажды на семейном совете дедушка сказал, что есть возможность одного из сыновей обучить грамоте и освободить от крестьянского труда. Иными словами, появилась возможность кому-то одному выйти в люди. Единогласно самым достойным был признан мой будущий папа, поскольку все подметили за ним необыкновенную сообразительность и прилежность. Папа не забывал об этом до самых своих последних дней. Ежемесячно он посылал деньги матери, а после смерти ее в 1944 году старшей сестре, тете Тале. Старшему же брату Алексею он регулярно посылал посылки. Дом, в котором родился папа, стоял в узеньком переулке, сейчас он переименован и называется улицей генерала Сидорова. О детстве папы я знаю мало. Учился он в церковно-приходской школе, пел в церковном хоре, куда брали, естественно, не всех и каждого, а только обладателей хорошего голоса и слуха, да и хулигана какого-нибудь в церковный хор не взяли бы. Благодаря этому, он отлично знал наизусть всю церковную службу и позже, уже будучи офицером, мог мастерски спеть, например, партию протодиакона «Миром Господу помолимся». После школы папа поступил в высшее начальное училище, которое окончил в 1917 году. От аббревиатурного названия этого училища, ВНУ, всех его учеников звали «внучками». Но тут начались лихие времена – революция и гражданская война. В апреле 1919 шестнадцатилетним мальчишкой он был мобилизован на фронт воевать против Колчака. Колчак тогда уже подошел почти к самому Чистополю. Мобилизованным обмундирования не давали, выдали только винтовки и без всякого обучения ввели в состав действующей армии. Через три месяца, когда армию Колчака отогнали, мобилизованных отпустили по домам. О своем участии в гражданской войне папа рассказывал лишь один эпизод. Их полк тогда наступал вдоль левого берега Камы вверх по течению, как вдруг со стороны реки им во фланг крепко ударил противник. Папа рассказывал, что они кинулись бежать и бежали, что было сил, до полного изнеможения, а когда силы иссякли, и они рухнули на землю, чтобы перевести дух, выяснилось, что ударили по ним свои же матросы, которые что-то там перепутали и приняли их за противника. В эти же голодные годы по Поволжью гуляли эпидемии, и папа переболел оспой. Во время болезни ему связывали за спиной руки, чтобы он не расчесывал кожу и не срывал оспины, но несколько ямочек от сорванных оспин на лице все же осталось.. В 1921 году папа был мобилизован и направлен на Нижегородские высшие курсы артиллерийских командиров. Но вскоре эти курсы расформировали и его перевели в Оружейную школу в Ижевск. На этом кончается деревенский период папиной жизни, и наступает самое время рассказать о его сестре и братьях. Старшая сестра, Наталья Дмитриевна, вынянчила всех своих братьев, и они ласково называли ее няней. Родившись первой, умерла она последней – такое завидное здоровье досталось ей от природы. Тетю Талю я знаю хорошо, поскольку она несколько раз приезжала к нам погостить. Она была очень проста, добра и богомольна.

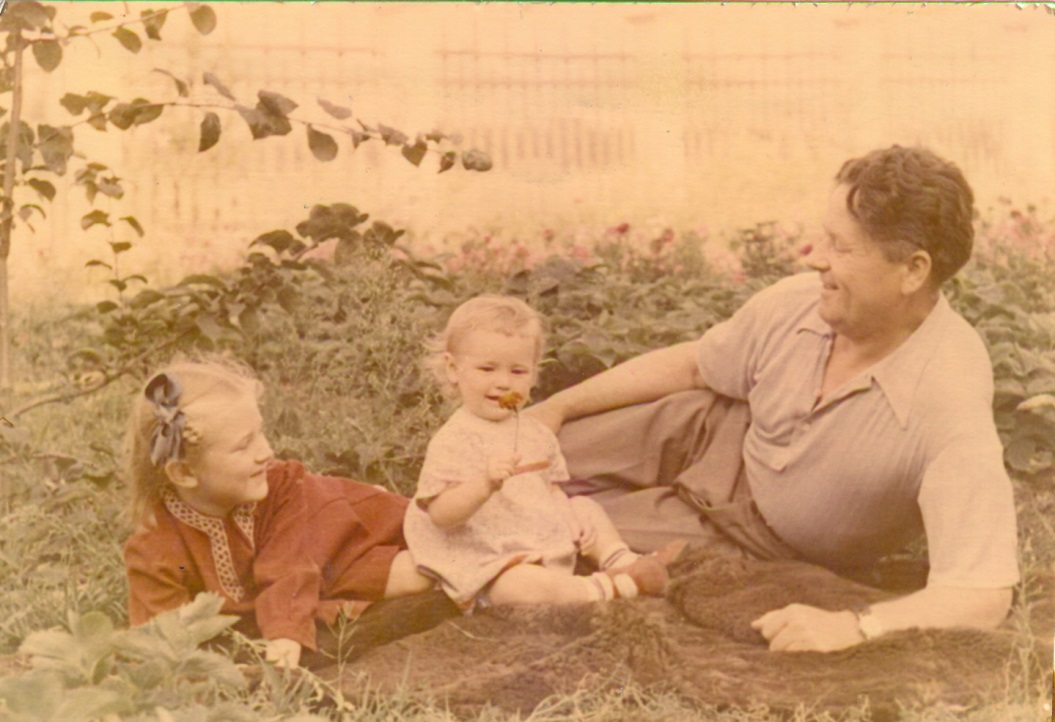

Тетя Таля со Светой и Таней Замуж она вышла за односельчанина, Степана Васильевича Поповнина. Муж ее был энергичным человеком, был привержен земледелию, хорошо в нем разбирался и старался при существовавших возможностях, а они были весьма ограничены, добиться большего. Он был крайне не воздержан на язык, и любил похвастаться. В Алексеевском таких называли «хвальбишками». Во время первой мировой войны он был унтер-офицером. В одном из боев он лишился глаза. Под старость, играя с детьми, он любил их шокировать извлечением глаза из орбиты. Эту процедуру он проделал и для нашей Светочки, однако никакого впечатления на нее не произвел. Она ему сказала, что вынуть один глаз это ерунда, вот попробовал бы он вынуть все зубы, как это делает старенькая бабушка из Ленинграда. Стремясь к совершенствованию своего хозяйства, Степан Васильевич поднатужился и купил молотилку, отказав себе и семье в самом необходимом. Этим приобретением он очень гордился и хвастался. Но именно это приобретение его и погубило. За молотилку он попал под раскулачивание, хотя батраков не имел, а из тягла у него была одна лошаденка. Побыв немного в ссылке, он вернулся, но уже не в Алексеевское, а в Казань, где работал большей частью в торговле. При этом он тосковал по земле. Сельскохозяйственная тема не сходила у него с языка. Правда папа запрещал ему ругать колхозы, когда он жил у нас, тем не менее, его разговоры находились около запретной черты, частенько ее пересекая. Степан Васильевич умер, когда гостил у нас в Москве, отпевали его в церкви на Шереметьевкой улице, это была одна из немногих церквей, где шли богослужения при советской власти. У Поповниных был сын Александр, которого все попросту звали Санька. Это был простой веселый парень, да к тому же гармонист. Ему по наследству от папы досталась невоздержанность на язык. Однажды он был арестован за частушки. Отсидев год, он приехал к нам поправлять здоровье. Во время Великой Отечественной войны он был тяжело ранен и остался инвалидом. Алексея Дмитриевича я никогда не видел. По рассказам это был человек с легким характером, певун и весельчак. Говорят, когда они с папой пели дуэтом «Липу вековую», это был номер, какого не услышишь с подмостков большой эстрады. Дядя Алексей воевал в Первой мировой войне, а во время Второй мировой войны он тоже был мобилизован и служил где-то в тылу на охране складов, потому что тогда ему было уже за пятьдесят. У Алексея было две жены ( первая умерла). От двух жен у него было пятеро детей: Евгений, Петр, Капитолина, Надежда и Вера. Все это мои двоюродные братья и живут они в Алексеевском. Василий Дмитриевич, по рассказам был очень молчалив. За весь вечер мог не проронить ни слова, хотя внимательно слушал все, что говорилось вокруг. Во время Первой мировой войны он попал под газовую атаку немцев на реке Стоход в Западной Украине. После отравления он лечился в госпитале и был демобилизован. В конце двадцатых готов он работал строительным рабочим в Свердловске, упал с лесов и разбился насмерть. Младший брат, Иван Дмитриевич, был исключительно здоров и силен. Однако по натуре он был исключительно простодушным человеком. Когда старшие шутили, он начинал смеяться еще до того, как реплика была произнесена. Он жил в Алексеевском с матерью, работал в колхозе, потом женился. Где-то в начале 30-х годов он был арестован за кражу двух мешков колхозной муки. После суда в качестве заключенного его послали на строительство канала Москва-Волга. Папа в это время учился в академии Жуковского. Узнав о судьбе Ивана, он разыскал его в Икше. Иван упал папе в ноги и поклялся, что не виноват. По его словам дело было так: он ехал на телеге, а кто-то из родни жены попросил его попутно подвезти эти мешки с мукой. Мешки оказались ворованными. Иван был взят с поличным. Среди родственников Ивана бытовало мнение, что это было обыкновенная подстава, и организовала ее жена Ивана со своим полюбовником, дабы избавиться от простодушного супруга. Уж больно все гладко вышло. Только ворованные мешки попали на телегу Ивана, как тут же вознице была устроена проверка, и он был взят с поличным. В разговоре с папой лагерное начальство хвалило Ивана, называло его ударником и обещало освободить досрочно. Но именно за ударничество он вскоре был убит уголовниками, которым не понравился ударный труд Ивана. Хотя это могло быть всего лишь официальной версией со стороны лагерного начальства. Что там произошло на самом деле, мы уже не узнаем никогда. У Ивана остался сын Юрий, который жил и работал в Можайском учхозе. Теперь возвратимся к нашему главному действующему лицу, Михаилу Дмитриевичу Сидорову. Итак, он в Ижевске. Ижевск входил в состав Вятской губернии и, хотя по численности населения превосходил саму Вятку (Киров), статуса города не имел. В царской России такие населенные пункты, где преобладала промышленность и основное население составляли рабочие, городами не считались. Например, в Иваново-Вознесенске было сто двадцать тысяч (120000) жителей, но он городом не считался, а Кологрив с населением всего восемьсот (800) человек был официально утвержден городом. В Ижевске протекала река Иж, она была запружена плотиной и водяные турбины дали энергию заводу, а образовавшийся пруд украсил город. (Правда в начале 21-ого века этот пруд превратился в общегородскую свалку отходов, что вынудило городские власти было обратиться за помощью почему-то к немецким специалистам. По их мнению, у отечественных специалистов по очистке вод квалификации было не достаточно, чтобы очистить этот природный резервуар с водой от присутствия таблицы Менделеева в полном составе. Комментарий С.Е.Сидоровой.) Завод быстро разрастался. Он был казенным, поэтому получал заказы от государства на изготовление оружия. Такой статус предприятия позволял ему не беспокоиться о наличии заказов, простои ему не грозили, экономические кризисы, бушевавшие в Европе и Америке, обходили его стороной. На заводе выпускали известные винтовки-трехлинейки, берданки, пулеметы и прочее огнестрельное оружие. На заводе образовались высококвалифицированные кадры рабочих и инженеров. Вот почему Оружейная школа была сформирована в этом городе. Город был при заводе. Как теперь говорят, завод стал градообразующим предприятием. В застройке города преобладали дома, принадлежащие мещанам и заводским работникам. Это были одно-двухэтажные деревянные дома. Среди них возвышались церкви, гимназия, вокзал, пожарные каланчи и другие сооружения общественного назначения. Коренное население, вотяки, которых теперь называют удмуртами, из окрестных деревень привозили в город дрова, сено, что позволяло решить топливную и фуражную проблемы города. В Оружейной школе курсанты проходили довольно обширный теоретический курс, подкрепленный очень хорошей практикой. Пожалуй, даже практика была на первом месте, но не хотелось бы принижать значения теоретического курса. Ведь большинство курсантов не имело среднего образования. Преподаватели школы, в основном это были выходцы с завода, отличались глубоким знанием дела. Они умели не только преподавать, скажем, тригонометрию, но и конструировать новые виды оружия, налаживать технологические процессы. А главное, они не были заражены бациллой занаучивания простых вещей, как это сейчас делают соискатели ученых степеней для маскировки своего убогого научного потенциала. Курс обучения в школе был рассчитан на четыре года. Для расширения кругозора курсанты последних курсов уезжали в Ленинград и в Тулу, что позволяло им освоить все виды стрелкового оружия, выпускаемого в нашей стране. Большое значение для становления будущего командира имела обстановка в курсантском коллективе. Курсантами были неиспорченные молодые люди, близкие к природе. Их психика не была еще надломлена потоком информации и постоянной угрозой атомной войны. Об алкоголизме и наркомании они и слыхом не слыхали. Этот исходный материал попал на почву революционного энтузиазма и воинской дисциплины, что дало замечательные всходы. Вспоминая курсантские годы, папа чаще всего обращался к теме художественной самодеятельности, в которой с неимоверным азартом участвовали все курсанты: духовой и струнный оркестры, хор, декламация, драмкружок, синяя блуза, частушки под гармонь- все эти жанры находили горячих участников и воспринимались зрителями с неподдельным интересом. Курсантами выпускалась стенгазета «Отражатель» (имелась в виду деталь винтовки). В этой газете была такая острота, какой сейчас нигде в прессе не увидишь. Нынче остро критикуются только посторонние ведомства, да правительство, критики же внутри коллектива все боятся как огня.

Отличники учебы. Второй справа Сидоров Михаил. На концерты самодеятельности приходила ижевская молодежь, в основном девушки, в глазах которых курсанты-оружейники выглядели не хуже, чем гусары в глазах тамбовских казначейш. На этих концертах папа пел соло и в дуэте. Репертуар его был неисчерпаем, но я запомнил только «У вагона я ждал», «Не шуми ты рожь», «О, кари глазки» и «Нелюдимо наше море». Последнюю вещь я слышал в тридцатые годы в исполнении папы и его друга Алеши Галкина, тоже выпускника Оружейной школы. Впечатление было незабываемое. Позже я слышал эту песню в исполнении дуэта – Михаила Дормидонтовича Михайлова и Ивана Сергеевича Козловского, так вот у папы бас был гуще, чем у Михайлова, и партия в дуэте выглядела гораздо активнее. Ну, а Козловский неповторим. На эти концерты самодеятельности приходили старшие сестры Медведевы, Ольга и Мария. После концертов обычно затевались танцы. На девушек обращали внимание курсанты. Папе приглянулась Мария, но чувствуя себя все еще деревенским, недостаточно отесанным парнем, он оценивал свои шансы не очень высоко. Но папа был человеком изобретательным, и он придумал свою собственную тактику ухаживания. Как раз в это время их отправили для продолжения учебы в Петроград, и он завел оттуда переписку, которая продолжалась больше года. В одном из писем он сделал Марусе предложение и в ответ получил согласие. В Петрограде курсанты располагались в здании артиллерийского училища, которое находилось в конце Литейного проспекта. В Петрограде папины вокальные данные были замечены и оценены по достоинству. Его даже пригласили учиться в консерватории, но обстановка в стране, да и личные устремления не позволили ему принять это предложение. В Петрограде курсанты пробыли недолго, вскоре их перевели в Тулу. Революцию мой отец принял всей душой. В Ижевске в 1922 году он был принят кандидатом в члены ВКП(б). В 1923 году прием в партию был прекращен. Мне на глаза не попадались какие-либо партийные решения на этот счет, но это, действительно, так. Об этом факте я много раз слышал упоминания самых разных людей, в том числе об этом говорил экскурсовод в ленинградском музее Ленина. Могу только предположить, что в это время обстановка в партии и в стране была крайне неясной, и никто в ней толком не мог разобраться. Лозунги о земле и мире на практике оказались фальшивыми, так как продразверстка и гражданская война с ними никак не корреспондировались. Лозунг о мировой революции угас, ибо во всех странах торжествовала реакция. Решение партии о переходе к НЭПу не соответствовало марксистским догмам, и наиболее правоверные большевики, которые исходили из текстов «писания», а не из жизни русского народа, восприняли сложившуюся ситуацию как политический крах. Многие стрелялись. В партии оказалось много перерожденцев, которые рассматривали партбилет как ключ к карьере. Тогда говорили «как хлебную карточку». Начались дискуссии, «платформы», оппозиции. К этому надо добавить разруху, голод в Поволжье, безработицу, бандитизм и т.д. Видимо, все вместе взятое и определило решение о прекращении приема в партию. Но тут в начале 1924 года умирает В.И.Ленин. Его смерть была воспринята народом как всеобщее горе, и это объединило народ всей страны и вызвало в его недрах небывалый подъем, который надо было направить в нужное русло. Был объявлен Ленинский призыв в партию, дабы усилить ее притоком свежих сил из народа и повести общество и страну к выполнению заветов Ильича. По этому призыву в 1924 году вступил в партию и мой папа. В 1925 году он закончил Оружейную школу. По успеваемости он оказался вторым, поэтому имел право на выбор должности при распределении. (Первым по успеваемости закончил школу папин друг, курсант Лопатин). Папа выбрал себе должность оружейника в эскадрилье им. Ильича в Харькове. Нацепив на петлицы два кубика – первые свои командирские знаки различия, он поехал в Ижевск, где 25 апреля 1925 года они расписались с моей будущей мамой. Моя мама, урожденная Медведева Мария Васильевна, родилась в Ижевске 26 июня 1905 года. К этому времени ей было девятнадцать лет. Она уже окончила школу второй ступени и работала учительницей в ликбезе (ликвидация безграмотности). Ее учениками были рабочие всех возрастов. Эти ученики не знали даже букв. Маруся была девушкой с русыми косами. У нее был, как тогда говорили, мечтательный характер. При этом все ее мечты простирались скорее в духовную сферу нежели в материальную. Ее отец, Василий Николаевич, работал на оружейном заводе и имел чрезвычайно высокую квалификацию. Одно время он работал браковщиком. Потом перешел в поправщики бракованных стволов, так как на прежней работе товарищи на него обижались. Он хорошо зарабатывал. Не знаю, сколько точно он получал, но хорошим заработком до Первой мировой войны считался один рубль в день. Во время войны он был забронирован от мобилизации и даже получал какой-то паек. Это был брюнет с кучерявой бородкой и черными, тревожными глазами. Он был грамотен, любил читать художественную литературу. У него были проблемы с легкими, он пытался их лечить, ездил в степь на кумыс, но избежать туберкулеза ему не удалось и умер он достаточно молодым. Возможно, из-за болезни он ко всему был настроен критически, не умел скрывать свою раздражительность, а в высказываниях порой бывал даже желчен.

Василий Николаевич Медведев Моя бабушка, Александра Ивановна, была хозяйкой дома. Она все успевала сделать: воспитывала шестерых детей, содержала дом, огород, корову. И другую живность. Почти все продукты питания она создавала сама. Во всяком случае, овощи и молочные продукты покупать не приходилось. И еще она очень вкусно готовила. Главной ее отличительной чертой была высокая нравственность. Дети ее обожали, считали лучшими мгновениями жизни те моменты, когда мама собирала их вместе, ласкала и начинала рассказывать сказки и «страхи» – страшные истории с присутствием нечистой силы. Александра Ивановна родилась в семье мясника, Ивана Васильевича Соколова. Этого моего прадеда дети и внуки величали «папашка». Он был деловой человек, а его жена, моя прабабушка, которую все звали «маменька», отличалась ангельским характером. К сожалению, она рано умерла. Александра Ивановна вышла замуж за рабочего, Василия Медведева, по любви. Папашка не рад был этому браку, но поворчал-поворчал, да и смирился. Он купил молодым дом и корову, после чего всякую помощь со своей стороны прекратил. Умер папашка в девяностолетнем возрасте в кутузке, куда его засадили в двадцатые годы большевики, требуя сдать золото, которого у него отродясь не было. У Медведевых было шестеро детей: Николай, Ольга, Мария, Лидия, Борис и Зинаида. Старшего сына звали Колюнька. Он учился в гимназии, относился к девчонкам покровительственно. Сестры признавали его автоитет, тем более, что он заботился о его поддержании и мог, при случае, больно щелкнуть. Колюнька был любимцем семьи, все-таки мальчик и первенец. По окончании гимназии он пошел работать на завод, а в стране уже во всю шла гражданская война. Ижевск, как стратегический пункт, переходил из рук в руки, за него шла ожесточенная борьба. Во время этих боев Николай сгинул безвозвратно, и никогда о нем не было даже весточки. ( Тут надо отметить, что вопреки сказкам о триумфальном шествии советской власти, которые нам рассказывали на уроках истории, ижевские рабочие революцию не приняли, и на заводе вспыхнул мятеж против новой советской власти. Мятеж был подавлен. Как повел себя Николай в эту непростую пору мы не знаем. Его сестры, видимо опасаясь того, что тень от биографии брата может пасть на их семьи, твердили одну заученную фразу: «Колюнька сгинул в гражданскую». Комментарий С.Е.Сидоровой) Ольга Васильевна, или тетя Лёля, как старшая сестра, после смерти родителей взяла на себя заботу о младших сестрах. Она вышла замуж после моей мамы тоже за курсанта Оружейной школы, Марка Макаровича Шидловского, который был моложе ее. Подробно о судьбе Шидловских я расскажу несколько позже.

Шидловские Лидия Васильевна окончила школу, поступила в Московский педагогический институт, где познакомилась с Иосифом Евстафьевичем Валюкевичем, и вышла за него замуж. К моменту получения дипломов у них уже была дочь Женя. После распределения они все вместе поехали в Омск.

Валюкевичи Зинаида Васильевна была еще совсем девочкой, когда осиротела. Ей материально помогали сестры. Каким-то образом она закончила школу и вышла замуж за удмурта Андриана Кузнецова, которого родные звали Ляно. О дальнейшей ее судьбе я тоже расскажу чуть позже. В семье был еще младший сын Борис. Он был совсем маленьким, когда опрокинул на себя кипящий самовар, после чего умер. Бабушка не смогла пережить это горе, она несколько месяцев пролежала в коматозном состоянии, а потом угасла. Ей было 33 года. Возраст Иисуса Христа. Итак, четыре сестры осиротели. Леля взяла на себя лидерство, и дети не пропали в это лихое время. Они сажали картошку в огороде, пускали жильцов и, хотя тянули на нижнем пределе, все же вытянули. Революцию девчонки сначала не понимали, потом увлеклись всеобщим подъемом духа, не осознавая до конца политической и экономической сущности происходящего. Но одно дело они сделали совершенно осознано и решительно – они отказались от религии. Они заявили: «Нам не нужен такой бог, который забрал у нас родителей!» Девочки сняли со стен иконы и вынесли их в сарай. После свадьбы папа увез маму в Харьков. На этом закончился ижевский этап его биографии.

Сидоровы В Харькове началась папина служба в авиации. Эскадрилья им. Ильича была самостоятельной частью, и командовал ею Нусберг, толстый немец. Первоначально мои родители жили в гостинице «Версаль», где им дали крохотную комнатку. Там я и родился. Из рассказов о том времени знаю только, что моей первой детской кроваткой был чемодан. Папина должность называлась старший арттехник. В его заведовании находилось вооружение самолетов: пулеметы, бомбы, фотоаппараты. Самолеты были иностранной постройки, представляли они собой бипланы, у которых верхние и нижние крылья скреплялись металлическими лентами-растяжками. Эти самолеты фирм «Ньюпор» и «Фарман» летчики называли этажерками.

В эскадрильи им. Ильича. Папа верхний, облокотился на крыло самолета. Когда мне исполнился год, папу перевели на ту же должность в 7 авиабригаду, дислоцировавшуюся в городе Зиновьевске. Это бывший Елисаветград, ныне Кировоград. Этот город я, хоть и смутно, но помню. Он находится в Правобережной Украине на полпути между Харьковом и Одессой. Во времена моего детства это был город средней величины, довольно благоустроенный. Главные улицы были вымощены булыжником и застроены двух- и четырехэтажными домами с претензией на архитектурную ценность. По городу ездили извозчики и ломовики. Навоз от лошадей моментально подбирался еврейскими мальчиками, поскольку им их родители топили печь. Был разгар НЭПа, который в этом, населенным в большей части евреями, городе, процветал. На каждом шагу были кондитерские, кафе и перукарни (парикмахерские). Украшало город здание театра, рядом с которым мы и жили. Город стоял на берегу реки Ингул. Река это не очень большая, но вполне подходящая для такого города. Помню еще плац, оставшийся от воинских частей, размещавшихся в городе до революции. Возле плаца были старинные казармы. В Зиновьевске был большой завод «Червона Зiрка» («Красная Звезда»). Завод этот выпускал сельскохозяйственные машины. По вечерам можно было наблюдать, как по улицам города маршировали длинные колонны рабочих, одетых в темные одежды. Это были части особого назначения (ЧОН) для борьбы с контрреволюцией. Рабочие пели песню: За пятiрiчку мы усi повiнни. Да сбудуватi новi машiни. Як буде тяжко, переможемо. Хай живе комуна и свобода! В городе было много военных: летчиков и кавалеристов. Кавалеристы, привыкшие к тому, что их преимущество перед пехотой у девушек обеспечено, в Зиновьевске попали в непривычную ситуацию. Местные еврейские невесты предпочитали летчиков и женили на себе не только холостых, но и женатых. Еще помню, что по городу ходила сумасшедшая старушка Софочка, ведя на поводке собачку Бобика. Говорили, что она была когда-то учительницей и сошла с ума от несчастной любви. Я Софочку боялся, а она, как на зло, все время попадалась на пути. Однажды мы были с мамой в театре и сидели на задних местах. Первые же три ряда пустовали. Мама мне предложила сесть туда, чтобы было виднее. Только я скромно присел на крайний стул, как раздался из темноты зала голос: «Мальчик! Ты мне мешаешь!» С воплем «Мама! Здесь Софочка!» я побежал на свое место, а весь зал долго хохотал. Жили мы сначала в гостинице «Рига», и я немного помню ее длинные коридоры. Потом мы переехали в дом, который назывался «Авербух» по фамилии его дореволюционного хозяина-богача. У нас было две хороших комнаты на первом этаже.

Зиновьевск. 1929 год. Автор этих строк. Из соседей помню Рутковских. Дядя Федя носил ромб и, кажется, был комэском (командиром эскадрильи). Его жена Мина Карловна была немкой из Поволжья. Это была барыня. Она спала до полудня, принимала в постели кофе и после этого, лежа в постели, начинала петь под гитару: «Летчик, я тебя люблю, Сделай мертвую петлю…» или «Никто любви не знает цыганки молодой…». Ее мать называли бабушкой Рутковской, хотя фамилия ее была Аб. Во всех списках по алфавиту она была бы первой. С их дочкой Мусей я дружил, хотя она была на четыре года старше меня. У Рутковских был доберман-пинчер по кличке Дукс. Его поили кофе и кормили бутербродами с маслом. Позже мы еще встретимся с Рутковскими. Бригада имела на вооружении те же бипланы, но среди них уже преобладали отечественные Р-5 и Р-Z. Командиром бригады был Бергольц. Его я не помню, зато врезалась в память Бергольчиха (так местные дамы прозвали его жену). Бергольчиха была законодательницей мод в Зиновьевске. О судьбе Бергольца я совсем недавно прочитал в газете. Там появилась заметка об истории одного экспоната из Музея Революции. В запаснике музея лежал платиновый с серебром знак почетного летчика Испании. История его была неизвестна. Оказывается, этим знаком был награжден Бергольц, принимавший участие в войне в Испании. При аресте Бергольца в 1937 году этот знак был конфискован и оказался в музее. В момент написания статьи его жена была еще жива, она предъявила на него свои права и получила за него хорошую компенсацию.

В центре командир бригады Бергольц. бывший офицером царской армии. Его сын Волик был старше меня на четыре года. Мы жили в одном доме, Волик заболел скарлатиной и заразил меня. Мы с ним вместе оказались в больнице. В детском зале больницы оказалось несколько десятков детей с разными болезнями от перелома ноги до брюшного тифа. Отболев скарлатиной, мы с Воликом переключились на корь, а затем на ветряную оспу. Чтобы порвать эту цепочку, Веселов выделил нам в штабе комнату, и мы там выздоравливали. Выхаживала нас мама Волика, которая во время войны была сестрой милосердия, а харч нам приносила моя мама. Часто к нам заходил сам Веселов, вот почему я его помню. Волик учился в первом классе, и мать с ним занималась. В комнате стояла классная доска. У меня при выздоровлении было хорошее настроение, и, незаметно для себя, я в четырехлетнем возрасте научился читать вместе с Воликом. В дальнейшем Веселов преподавал в Академии им. Жуковского. При введении новых званий он разменял свои ромбы на полковничьи шпалы. Волик пошел по стопам отца, во время войны он стал офицером. Через некоторое время он женился. Правда жена от него скоро ушла. Волик сильно переживал ее уход и покончил с собой. Из папиных друзей помню Чанкотадзе, Пельца, Ермакова, Кузина. Чанкотадзе после войны стал крупным руководителем гражданского воздушного флота, и, что греха таить, мы в экстренных случаях пользовались его помощью. Папа служил оружейным техником эскадрильи. Одновременно он преподавал в школе младших авиаспециалистов, где обучал оружейных мастеров.

Выпуск оружейных мастеров. Папа во втором ряду третий справа. Вскоре папа сдал экстерном экзамены за курс школы летчиков- наблюдателей (летнабов), и был назначен младшим летнабом на самолет. Теперь летнабов называют по-морскому штурманами. О том, как папа справлялся со своими обязанностями, говорит тот факт, что в бытность его летнабом, он завоевывал все первые призы по Украинскому военному округу, а именно: за бомбометание, фотографирование с воздуха и за стрельбу из пулемета. Из пистолета и винтовки он тоже стрелял лучше всех – такова была подготовка Оружейной школы. А призы были неплохие: велосипед, фотоаппарат, малокалиберная винтовка, часы, пистолет Коровина и бесчисленное количество берданок, которые папа загонял на базаре, не донося их домой. Правда полеты были очень рискованным делом. Многие знакомые тетеньки быстро превращались из жен летчиков в их вдов. У папы тоже было несколько катастроф. Однажды в Севастополе во время ночных учений они попали в луч прожектора, от которого никак не могли уйти. Будучи ослепленными, они врезались в гору. К счастью летчик и папа остались живы. На маневрах в Коростени в присутствии наркома Ворошилова они взлетали с аэродрома отрядом, то есть в девять самолетов. Два самолета столкнулись в воздухе на взлете. В одном из них был папа. Самолеты рухнули на аэродром. Соседний самолет загорелся. Пилот самолета, в котором находился папа, Массен, погиб, а папу спасла каска. У него была кожаная каска, в которой было два толстых слоя из пробки, а между ними слой стальной стружки. Один слой пробки был пробит, а остальные слои защитили голову. У папы было сильно повреждено лицо, на нем осталось семь шрамов. Голова его оказалась в бензобаке, и папа наглотался бензина. Пришел он в чувство только тогда, когда с него хотели снять сапоги. Он очнулся и крикнул: «Ну, нет. Они мне еще пригодятся!» И все обрадовались, что он жив. На соседнем самолете сгорел летнаб, а летчик Щёгликов остался жив, но лицо его на всю жизнь осталось красным от полученных ожогов. Папа выздоровел быстро. Он удрал из госпиталя через окно и приехал домой. Первое время, пока не зарубцевались шрамы, он не брился. Этот эпизод, с столкновением самолетов на взлете, лишний раз подтверждает не раз уже высказывавшееся суждение о том, что маневры 20-30-х годов, руководство которыми приписывается Уборевичу и Якиру, носили показушный характер. На них отрабатывалась не боевая выучка, а слаженность действий на параде. Никогда во время войны девятки не взлетали одновременно. Гораздо легче построиться в нужную фигуру в воздухе, чем тратить на это время на земле, да еще и рисковать при взлете. Такие групповые взлеты делались с одной лишь целью: произвести впечатление на полуграмотное начальство.

8 октября 1929 года перед вылетом в Киев на окружные состязания. В первом ряду третий слева папа, на него облокотился его друг Пельц.

В 1931 году папа был назначен начальником штаба эскадрильи, и в этом же году он поступил в Военно-воздушную Академию им. Жуковского на эксплуатационный факультет. Помню, что в Зиновьевске папа много занимался со мной. В выходные дни мы уезжали на велосипеде за город и целый день проводили на природе. Этот велосипед я хорошо помню, поскольку позже сам учился кататься именно на нем. Уже на Дальнем Востоке я ездил на нем с ребятами на рыбалку за много километров в тайгу. Велосипед был заграничным, так как произведен был в Риге, а Латвия тогда была зарубежной страной. В начале войны велосипед был сдан нами в фонд обороны. Когда папа, к своему удивлению, обнаружил, что я умею читать, он стал покупать мне детские книжки. Он я уже успел освоить его «Вестник воздушного флота» и «Красноармейское чтение». В «Красноармейском чтении» были помещены портреты всех тогдашних вождей, и я до сих пор всех их помню. Это были Сталин, Молотов, Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе, Чубарь, Косиор, Рудзутак, Киров, Куйбышев и Каганович. Зиновьев, Каменев и Бухарин в этой книжке в качестве вождей не значились.

* * * Однажды я пришел домой заплаканный, меня обидели во дворе, и я хотел пожаловаться. Папа меня одернул, и не велел ни реветь, ни жаловаться. Он строго сказал мне, что я должен давать сдачи. «Не хватает сил кулаками, бейся ногами, грызи зубами, но не уступай. Тогда тебя никто обижать не будет.» Вскоре я последовал этим рекомендациям. Мы тогда отдыхали в Евпатории. Я играл на пляже в песочек с одной хромой девочкой. Ведь Евпатория – это известный детский курорт, где лечат костный туберкулез. Вдруг к нам подбежало несколько взрослых девочек, тоже из Зиновьевска, более того, из нашего дома. Они отняли у моей подруги совок, а все наши сооружения растоптали. От обиды мне захотелось реветь, но вспомнив папин наказ, я выбрал девочку покрупнее и впился зубами ей в спину. Противников как ветром сдуло, и мы продолжили наши игры. Мое уважение к папе было беспредельным. Мама ко мне была снисходительна, но когда моя самостоятельность заходила слишком далеко, она мне деликатно намекала на то, что папа не одобрил бы этот мой поступок. Для меня такого предупреждения было достаточно. Уехав в Москву, папа оставил нас в Зиновьевске, так как не ясно было, примут ли его в академию. Да и жить нам в Москве негде было. Помню, что в Москву мы ехали зимой в переполненном вагоне. На станции Поныри папа купил мне моченое яблоко. Это лакомство я отведал впервые, а следующий раз моченое яблоко я попробовал лет через тридцать. Может быть. Поэтому мне это событие запомнилось, как нечто значительное и прекрасное. В Москве мы остановились у папиного сослуживца Славы Крылова, который имел комнату в Люблино. Такое гостеприимство было характерно для москвичей того времени, оно было в порядке вещей. Это говорит о том, насколько был силен дух товарищества и сплоченности общества. Сейчас, когда все рассредоточились по отдельным квартирам и не хотят знать соседей по подъезду, от этого духа не осталось и следа. Крылов, насколько я помню, до Академии был партийным работником, партия послала его в авиацию, и это придало ему вес в глазах товарищей. Следующий раз после академии я увидел Крылова в 1943 году в Ташкенте. Он приходил к нам в гости. Был он военпредом, по званию всего лишь майором, вид имел несколько пришибленный. Оживился он только после того, как они с отцом распили «Ликер шасси», смесь спирта с глицерином, которую заправляют в систему гидравлики самолета. Только после этого возлияния он немного разговорился. Он сказал, что ему, с его активным партийным прошлым, с большим трудом удалось избежать репрессий, но морально он надломился и запил. А тогда в 1932 году он был молодым жизнерадостным курносым человеком. Вскоре папа получил жилье в Москве. Это была крохотная комнатка в деревянном одноэтажном бараке в районе Всехсвятского. Теперь здесь проходит улица Чапаева, а недалеко находится станция метро «Сокол». В этой комнате было очень холодно, деревянная стена изнутри покрывалась льдом, поэтому на нее приходилось вешать одеяло. Больше об этом жилище я ничего не помню. Через короткое время мы переехали в другой дом на Лагерный участок. Этот второй дом тоже был деревянный, но уже двухэтажный. У нас была большая комната в трехкомнатной квартире. Соседями были семьи папиных соучеников, Левандины и Анохины. Лагерный участок находился на краю Ходынского поля. Сейчас на этом месте находятся Песчаные улицы. Быт был тяжелым: дрова привозили на лошадях, воду тоже. Ходынское поле описано Львом Толстым, как место, где происходило народное гулянье по поводу восшествия на престол царя, Николая II. Во время гулянья была запланирована раздача бесплатного угощения и спиртного. Среди жаждущих выпить на дармовщину возникла давка, много людей погибло, за что царя прозвали Николаем Кровавым. Представляю, что было бы сейчас в подобной ситуации, если народ совсем озверел и готов давиться за водку по очень высокой цене. В описываемое время Ходынка была занята летними лагерями различных военных учебных заведений. Здесь конники рубили лозу, ползали по полю ромбовидныетанки системы «Рено», сновали танкетки, преодолевала препятствия и бегала в цепях в атаку пехота. Иногда перед военными выступали вожди с бородками. Они забирались на грузовик, используемый в качестве трибуны, и толкали речи, яростно жестикулируя, сверкая очками и тряся своими бородками. Однажды в одном из таких ораторов я опознал Михаила Ивановича Калинина, всесоюзного старосту. Призывали эти вожди обычно к мировой революции и ратовали за международную классовую солидарность. В 1933 году мы переехали в общежитие Академии на Красноармейской улице. Он возвышался над соседствующими старенькими деревянными домиками и голубятнями. Этот дом казался прообразом будущей Москвы. Но это снаружи. А внутри это было помещение с коридорной системой. В коридор выходили двери двухкомнатных квартир. В каждой квартире жило по две семьи, а вот кухня была одна общая на сорок квартир, она была заставлена примусами и керосинками. Это очень сплачивало коллектив жен командиров. Коллектив был именно сплоченным, а не дружным. Каждая из дам очень много о себе воображала, что вступало в противоречие с унизительными условиями существования, а уж об интеллигенции и говорить не приходилось, с этим было слабовато. От нашего дома начинался чудесный Петровский парк, простиравшийся до стадиона «Динамо». В то время в парке росли дубы и лиственницы. Все они погибли в суровую зиму 1939-40 годов во время советско-финской войны. Сейчас парк еще жив, но уже засажен чем попало, весь изрезан автомагистралями и затоптан сильно разросшимся населением. Наш район тогда назывался Ленинградским шоссе, которое начиналось у Триумфальной арки, стоявшей у Белорусского вокзала. Позже эту арку снесли как, якобы, мешавшую дорожному движению. А лет через двадцать ее снова восстановили, но уже около Бородинской панорамы. Это всего лишь один из примеров безжалостного отношения к нашей истории. А может быть, это говорит о том, что нашу историю и культуру кто-то хочет уничтожить? Вдоль Ленинградского шоссе ходил только один трамвай, это был маршрут №6. Его кольцо было во Всехсвятском. Он проходил под Триумфальной аркой, шел через всю Тверскую улицу, через центр города, каким-то образом оказывался на Разгуляе и уже оттуда шел к своему кольцу в Сокольниках. В трамвае пассажиров обычно было не густо. Считалось, что десять копеек – это дорого. К тому же обычно все работали недалеко от своего местожительства. Окружающие улицы, в том числе и Ленинградское шоссе (теперь это Ленинградский проспект), были застроены почти по-деревенски. Тротуары и проезжая часть были вымощены булыжником. На этом малоэтажном фоне самым ярким пятном был Петровский дворец, в котором как раз и размещалась папина Академия. Из других значительных сооружений можно отметить стадионы «Динамо» и «Юных пионеров», центральный аэропорт, кондитерскую фабрику «Большевик», фабрику-кухню, ресторан «Яр», впоследствии переименованный в гостиницу «Советская», а также клуб Академии им. Жуковского. В 1933 году я пошел в школу, которая находилась чуть подальше теперешнего метро «Аэропорт». Школа была деревянная, двухэтажная. Во дворе находилась двухэтажная уборная: верх для мальчиков, низ для девочек. В школе был цыганский класс, в котором учились цыганята всех возрастов. Говорят, что в энциклопедии, изданной в Германии, было написано, что в районе Ленинградского шоссе живут летчики и цыгане. В начале тридцатых годов в Москве был очень сильно развит частный промысел. На улице лотошники торговали пугачами и пробками к ним, раскидаями на резиночке, «уди-уди», свистульками, петушками на палочке и прочей дребеденью. По дворам ходили старьевщики-татары и громко возвещали: «Старье берем!», с ними перекликались точильщики: «Ножи-ножницы точим!». Повсюду рыскали цыгане с профессионально острыми взглядами. Среди детей и подростков было много шпаны, звучала речь на воровском жаргоне, слышалась и матерщина, но меньше чем сейчас и не такая примитивная. Иногда трудно было пройти в школу или вернуться домой, поскольку мы постоянно воевали то с масловскими, то с зыковскими, то с башиловскими ребятами. На наших глазах Москва в 1933-36 годах преображалась. Большие изменения происходили на Тверской, которая расширялась и застраивалась красивыми зданиями. Параллельно со строительством новых зданий шел снос старины. Были снесены остатки Белого города, Страстной монастырь и многое другое. Напротив Моссовета стояла статуя Свободы. Представляла она собой фигуру женщины, свободной от одежд. Ее тоже снесли. Свобода становилась очень немодной. Недалеко от нашего дома была построена четырехэтажная кирпичная школа, и в 1935 году весь наш третий класс был туда переведен. Теперь об Академии. Она называлась Военно-Воздушной Академией (ВВА) им. Жуковского. Начальником Академии был Тодорский. Он был родом из Тверской губернии, написал в 1918 году брошюру «Год с винтовкой и плугом». Брошюру эту положительно воспринял В.И. Ленин, после чего Тодорский стал знаменитым военным деятелем. До академии он с авиацией никаких контактов не имел. В 1937 году он был арестован и репрессирован, но выжил, а в восьмидесятые годы он написал статью, в которой провел градацию по рангам репрессированных высших военачальников, которую цитируют и поныне. Комиссаром Академии был Смоленский. В Академии было три факультета: командный, эксплуатационный и вооружения. Папа учился на экфаке в тринадцатом приеме. Начальником факультета был Быстров, носивший орден Бухарской звезды. Академия располагала приличными научными кадрами. Читая литературу об Академии, я часто наталкиваюсь на фамилии академиков Чаплыгина, Ветчинкина, Стечкина, Юрьева и других. Когда папа учился, этих фамилий вовсе не упоминали. С большим почтением произносились фамилии Пышнова и Курина. Тот курс экфака, на котором учился папа (почему-то курсы у них назывались приемами, был сведен в роту. Командиром роты назначили папу. В роте было более ста человек. Среди них были уже зрелые командиры с двумя шпалами на петлицах и совсем молодые, не служившие ранее в армии и носившие голубые петлицы без знаков различия. У папы на петлицах было четыре кубика. Национальный состав роты был очень пестрым, достаточно сказать, что у них был даже кореец Ким. Учились с ними также две женщины, Коровина и Бразинская. Правда Коровину в середине учебы отчислили. Успеваемость была разная. У папы, как у командира роты, сосредотачивались сведения о сдаче зачетов и экзаменов. Круглым отличником был Водяной, к нему подтягивались Гершгорн и Молотов. Плохи дела были у Когана, Бразинской и Муховикова. Папин средний балл был порядка 4,5.

Курсанты Военно-Воздушной Академии им. Жуковского. В первом ряду: Балашкан. Гершгорн, Соколов, Винский, Уралов, Воробьев, Заморин, Молотов, Сидоров, Скоробогатов. Во втором ряду: Румянцев, Невинный, Гульник, Алексеев, Крылов, Белинский. Вся рота была очень дружным коллективом. Спайка происходила по линии общественной работы, в которую входили спорт, самодеятельность, кружки, стенгазета и вылазки на природу. В подражание Кукрыниксам у них образовалось трио Бодропетус, куда входили Бодров, Петухов и Усаченко. Эти ребята «продергивали» в газете товарищей стихами и шаржами. Никто не смог избежать этого продергивания. Кое-что я запомнил. Например, Коган участвовал в автопробеге по Каракуму и заработал за это такие стихи. Ему ни пафос нашей стройки, Учеба тоже не нужна. Пусть на зачетах будут двойки, Поймать бы только ордена. В Академии велась и большая партийная работа. Парторгом был Степан Хадеев. В то время партийная деятельность была очень сложной. С одной стороны, то есть сверху, поступали жесткие установки, с другой стороны, то есть снизу, существовала еще внутрипартийная демократия, различие мнений и стремление отстоять свою собственную позицию. Среди слушателей были и такие, которые в свое время побывали и в меньшевиках и в оппозиционерах. Этих оппозиций в двадцатые годы не счесть было по пальцам обеих рук. Как раз в ту пору, когда папа учился в Академии, в партии начались чистки рядов. Эти собрания проводились в клубе Академии, доступ в зал был свободный, и мама ходила на те три чистки, которые касались папы. Чистки проходили так. Вызывался на сцену коммунист, там он рассказывал о себе, а затем отвечал на вопросы слушателей. Вопросы большей частью касались классового происхождения, родственных связей, участия в оппозициях, группировках и блоках. После ответа на вопросы начинались выступления всех желающих, в том числе и беспартийных. Ответчику давалась оценка. Не пропускались мимо никакие пьянки или другие аморальные поступки. Иногда звучали и такие обвинения: « Мы видели, как он заходил в торгсин, значит, у него водится золото, и он хочет поддержать мировую буржуазию». Трудно было доказать, что человек просто зашел поглазеть на настоящие товары. Впрочем, и это осуждалось, как, в лучшем случае, проявление мещанства. Некоторым эти чистки стоили партбилета, другие с большим трудом отбивались, истрачивая массу нервного потенциала. Папе же на всех чистках не давали дойти до сцены и криками «знаем» и «надежен» возвращали его на место. Не последнюю роль в жизни папы занимал спорт. Папа брал первые призы по стрельбе, а на лыжах здорово отставал. Тогда они заключили гласный договор с Замориным, который здорово бегал на лыжах, но плохо стрелял. Договор этот был о взаимном подтягивании, как тогда говорили. Я тоже участвовал в лыжных гонках на аллеях Ленинградского шоссе и обгонял добрую половину слушателей. Все они меня знали. Любил я смотреть и на строевые занятия, которые проходили в Петровском парке. Мне очень нравилось смотреть, как летчики в нарядной форме маршируют и перестраиваются. Синие френчи, белые сорочки, черные галстуки, редкие в то время синие пилотки, начищенные хромовые сапоги – все это двигалось четким шагом в стройных шеренгах. Всем этим движением управлял мой папа. Я был горд до умопомраченья. Главное, конечно, была учеба. К сожалению, об этой стороне я ничего припомнить не могу. Что я мог в свои девять лет понимать в аэродинамике или диамате? Со всеми слушателями у папы были дружеские отношения, но больше других я помню Заморина, Невинного и Молотова. Петр Геннадиевич Заморин пришел в авиацию с флота. Это был человек огромной силы, благодушный здоровяк. Он всегда улыбался, очень метко острил, и все, кто находился рядом с ним, всегда заражались его весельем. Его жена, Муська, не сводила с него влюбленных глаз. Иногда он приглашал к себе особо доверенных лиц, в том числе папу, и они в глубокой конспирации раздавливали бутылочку. По окончании Академии все выпускники были приглашены в Кремль на банкет. Заморин получил назначение в Севастополь и от этого находился в приподнятом настроении. После банкета он крепче других держался на ногах. Будучи преисполненным энтузиазма, он взялся развозить по домам сильно захмелевших товарищей. Видимо, дома у благополучно доставленных выпускников празднование продолжалось. Когда Петр Геннадьевич возвращался к себе домой глубокой ночью, он выпал из трамвая, и ему отрезало обе ноги. Жена Муська его сразу же бросила. Но он не сдался. Он освоил протезы, остался служить в Академии, где заведовал лабораторией. Петро Данилович Невинный обладал очень сильным характером. С его мнением все считались. Он давал самую верную оценку людей и их поступков. Однако сам Невинный не всегда был безгрешен, и не всегда оправдывал свою фамилию. Не желая укрощать свою гордыню, он нет-нет да и устраивал дома скандалы. Во время войны Невинный был главным инженером армии, дослужился до генерала. Молотов был одним из самых старших по возрасту, наиболее умным и интеллигентным из всех слушателей. К своему несчастью он в юные годы имел какое-то отношение к троцкизму. На партийных чистках ему здорово доставалось, но он всегда находил аргументы в свою защиту. Немало значила и поддержка товарищей. Все же, по слухам, в 1937 году он был репрессирован. Уже однажды упомянутый парторг Степан Хадеев по окончании учебы остался в Академии и во время войны. В эвакуации на Урале несколько месяцев он исполнял обязанности начальника Академии. Но эта должность оказалась ему не под силу, и его перевели в Сталинобад (ныне Душанбе) начальником авиаучилища. Несколько раз он бывал у нас в гостях в Ташкенте. Из его рассказов я запомнил, что у него вышел конфликт с академиком Юрьевым. Юрьев подал в международный суд иск на какого-то американского ученого, отстаивая свой приоритет в области вертолетостроения (до войны вертолеты называли автожирами). Хадеев, будучи скорее политработником, чем ученым, пытался доказать Юрьеву, что судиться с союзником грешно, а Юрьев, в свою очередь, организовал его изгнание из Академии. Позже Хадеев возглавил харьковское высшее авиационно-инженерное училище, стал генерал-лейтенантом. Но больше всего папа дружил с Алешей Галкиным, с которым вместе служил в Ижевске и Зиновьевске. Мы часто ходили в гости друг к другу. Играли в домино, пили чай. После чая папа с Алешей пели. Первой песней, которую запевал Алеша, была «Ой, да ты, калинушка». Их дуэт неизменно имел успех на концертах художественной самодеятельности. Сначала они пели a capella. Со временем они стали петь под аккомпанемент: папа взял в клубе казенный баян и выучился на нем играть. Алеша учился на вооруженческом факультете и после Академии попал на полигон в Ногинск, где и прослужил всю оставшуюся жизнь.

Папа. 1934 г. Алеша Галкин

* * * Жили мы очень скромно. Папа получал 375 рублей. Для сравнения скажу, что машинистка в учреждении получала 500 рублей. Помню, что в день рождения мне мама пекла пышки и покупала стакан клюквы. На это пиршество приходили дети и дарили кто ластик, кто карандаш. Продукты были по карточкам, магазины назывались закрытыми, так как там могли делать покупки только прикрепленные люди. Промтоваров практически не было. Скудная одежонка распределялась по талонам. Мама достался хлопчатобумажный джемпер, и он стал ее выходным нарядом. Летом меня отправляли в колонию. Так тогда назывались лагеря для детей, не достигших еще пионерского возраста. Однажды мама сняла на лето комнату в Серпухове, куда в лагеря выехала папина рота. Мы жили рядом со старинным монастырем. Неподалеку протекала черная на цвет река Нара с совершенно ледяной водой. Купаться мы ходили на Оку – широкую и мелкую реку с теплой водой и песчаными берегами. По берегам Оки росли сосны, а в сосновом бору в изобилии росла земляника. Питались мы в командирской столовой. Однажды мы пришли в столовую с опозданием. Все столы были заставлены грязной посудой, и мы с мамой приютились со своими тарелками среди этого хаоса. Неожиданно в столовую вошел высокий военный с орденами и ромбами и гневно спросил: «А здесь что за свиньи обедали?» Ему почтительно ответили: «Семьи комсостава». Высокий военный разразился тирадой в адрес «этих свиней», и с тех пор нам запретили там питаться. Это был начальник ВВС страны Алкснис. В какое-то лето папа возил меня в сестрорецкий детский санаторий. Целый день он мне показывал Ленинград, и я на всю жизнь запомнил Петропавловскую крепость, Неву и Исаакий. В санатории со мной в палате жил мальчик Фельдман. Однажды я ему с утра разбил нос, а был родительский день, и к нему из Ленинграда на машине прикатили родители. Его отец был членом Военного Совета Ленинградского военного округа. Большая шишка. Руководство санатория извинялось за разбитый нос мальчика и бросало на меня испепеляющие взгляды. После этого меня все время наказывали и не пускали купаться в Финский залив. В 1937 году фамилия Фельдмана фигурировала в одном списке с Тухачевским, и я сразу его вспомнил. В это время происходила индустриализация страны. Где-то возводились домны, рылись каналы, строились заводы. Среди рабочих появилось стахановское движение, призванное заставить рабочих стремиться к перевыполнению норм. Многое в этом движении носило показушный характер. Развитие авиации, например, проходившее довольно высокими темпами, но на достаточно низком техническом уровне, сопровождалось пропагандистской шумихой вокруг рекордных полетов. Это и перелет Чкалова через Северный полюс в Америку, и рекордный перелет на дальность женского экипажа – Гризодубова, Раскова, Осипенко. Этот явный пиар создавал видимость благополучия в развитии отечественной авиации. Над Москвой летал огромный самолет «Максим Горький». У него на крыльях размещалось шесть моторов, а над фюзеляжем было еще два мотора системы «тяни-толкай». Этот самолет медленно летал над Москвой в сопровождении двух маленьких самолетиков. По округе с него разливалась музыка. Как правило, это был фокстрот «Китайская серенада». На самолете катались в порядке поощрения ударники труда. В конце концов, показуха закончилась катастрофой. Внезапно один из сопровождающих самолетов с пилотом Михеевым стал крутить фигуры высшего пилотажа и врезался в крыло «Максима Горького». Ударники стали выпадать из развалившегося самолета прямо в креслах. Самолет рухнул на поселок Сокол и придавил старушку, копавшуюся в огороде. На центральном аэродроме один за другим готовились к полету стратостаты. Их надували газом несколько дней, потом надутые оболочки ждали погоды прямо напротив нашей школы. Помню, что их верхушки скрывались в тумане. После запуска они поднимались очень быстро и на большой высоте казались клочками белой бумаги, пока совсем не исчезали из вида. Стратонавты, Годунов и Прокофьев, поднялись на высоту 19 километров и установили мировой рекорд. Федосенко, Васенко и Усыскин поднялись на 22 километра, а там гондола оторвалась от оболочки и полет окончился трагедией. Стратонавтов похоронили у кремлевской стены. Эти катастрофы говорят об истинном уровне тогдашней техники, а также об организаторских способностях авиационного начальства. К этой же серии можно отнести поход ледокольного парохода «Челюскин», который при попытке преодолеть Северный морской путь за одну навигацию, был в конце пути затерт льдами и утонул. На пароходе оказалось полно женщин, одна даже родила в Карском море девочку, названную по такому случаю Кариной. Утонул завхоз экспедиции Могилевский. Остальные высадились на льдину, дрожа от холода и страха. Оттуда их вывезли на самолетах полярные и военные летчики. Вокруг этого события был устроен настоящий бум: сыпались награды, переименовывались улицы, станции, гостиницы, устраивались торжественные шествия. Но народ не обманешь. Народ распевал песенку на мотив «Мурки»: Капитан Воронин «Челюскин» проворонил. Далее шел не совсем печатный текст. «Трудовой подвиг» Стаханова тоже носил показушный характер. К рекордной добыче угля длительное время готовилась вся шахта, и потом во время ударной трудовой вахты все службы работали исключительно на Стаханова. Такой ритм труда и шахта, и сам Стаханов смогли выдержать только одну смену. И до сих пор об этой смене до нас доходят отголоски, хотя специалисты еще тогда оценили эту акцию как блеф. Другим характерным явлением того времени была смена вождей. Одни вдруг стали гибнуть под пулями врагов и умирать от болезней. (Киров, Куйбышев, Орджоникидзе, Горький). Другие оказались оппозиционерами. (Бухарин, Рыков, Томский, Пятаков и др.) Третьи же, наоборот, безудержно расхваливались. (Каганович, Ворошилов, Буденный). Сталин отстоял от всех на большом расстоянии и уже начал обретать ореол святости. Все очень жалели Кирова и Куйбышева, негодовали по поводу происков троцкистского охвостья и старались выявить вредителей в своей среде, не понимая, что самым большим вредительством были неестесственно быстрые темпы ради самих же темпов. Темпы – это не показатель роста благосостояния народа или экономического потенциала страны, а способ саморекламы, способ «поймать ордена». Индустриализация, конечно, была нужна и нужна безотлагательно. За нее голосовали все, поскольку все понимали неизбежность второй мировой войны. К усилению темпов призывала старая гвардия большевиков, которой нетерпелось все срочно привести в соответствие с догмами, совершать скачок за скачком, пренебрегая экономическими законами, наплевательски относясь к людям и природе. В результате этого достижения в области индустриализации сопровождались разрушением товарно-денежных отношений, ломкой человеческих судеб и расхищением богатств родной земли. Тут я невольно сбился на рассуждения, доступные мне сегодня, тогда же, в 1933 – 1936 годах, я слышал все время фразу «надо, во что бы то ни стало», и это отразилось на становлении моего характера. Кое-что вызывало недоверие и в моем детском мозгу. Например, читая материалы процессов, на которых бывшие вожди оговаривали себя, признавались в шпионской деятельности и экстремистских намерениях в отношении Сталина и Молотова, я удивлялся неправдоподобности этих признаний и той легкости, с которой они произносились. Но уже тогда всеми было усвоено, что о таких вещах надо держать язык за зубами. Но вернемся к папиной учебе в Академии. В 1935 году были впервые введены воинские звания. До этого знаки различия меняли с изменением должности, никаким званиям они не соответствовали. Тодорский стал комкором, Смоленский – дивизионным комиссаром, Быстров полковником, папа старшим лейтенантом с тремя кубиками в петлицах и шевронами на рукавах. Почти у всех при переаттестации ранги были понижены. Наш сосед по Зиновьевску, Рутковский, жил в нашем доме на Красноармейской улице и преподавал в Академии. Так вот ему при переаттестации дали звание майора, и он ромб сменил на две шпалы. Это понижение он тяжело переносил, несколько раз он приходил к нам домой и плакал. Видимо, он почувствовал, что близится закат его жизни. Во время войны его жена и теща, как немки, были сосланы в Казахстан, а его самого арестовали в Оренбурге в 1942 году по смехотворному обвинению. Его обвинили в том, что в его учебнике по бомбометанию были умышленно допущены ошибки, из-за которых наши бомбардировщики плохо попадали в цель. Мина Карловна была реабилитирована в конце 50-х годов, приехала в Москву и получила квартиру в Марьиной Роще. Она часто наведывалась к нам, и своим громким голосом, с большой долей юмора, рассказывала, как она пасла коз в ссылке. Муся жила с ней. Она работала помощником режиссера в театре им. Ермоловой, но пила по-черному. Сначала ее переводили из театра в театр, потом стали понижать в должности, пока не понизили до уборщицы. После смерти Мины Карловны, у которой развился рак гортани, она срочно разменяла квартиру. Несколько раз она забегала к нам занять десяточку, но поскольку долг она не возвращала, то скоро перестала заходить и исчезла с горизонта совсем. В 1936 году у слушателей было дипломное проектирование и защита проектов. Папа проектировал самолет «Р-зет». Наступили ответственные времена – защита дипломных проектов и получение назначений. Выпускникам Академии присваивалось звание военинженер 3 ранга (1 шпала). В нашей семье к этим событиям прибавилось еще одно – мама ждала ребенка. И вот дипломные проекты защищены, на занятия идти не надо, слушатели собирались в группы, обсуждали свои перспективы, делились воспоминаниями. Заморин зубоскалил про Даниельянца. Говорил, что тот перед госкомиссией плясал «Шамиля» с указкой вместо кинжала, темпераментно перебегая от чертежа к чертежу. Мама легла в родильный дом, но никак не могла разрешиться. Папа гулял со мной по Москве и носил маме передачи. Наконец-то, папа получил назначение в Хабаровск инженером бригады. Должность после окончания Академии максимальная, но всем присвоили звание военинженера 3 ранга, а папа остался старлейтом. Он никак этого не комментировал, молчал, а мы с мамой его не тревожили вопросами. 1 июля 1936 года у меня родился братик. Мне предложили дать ему имя, и я назвал его Альбертом в честь своего друга Алика Бондаренко, с которым мы сначала дрались, а потом стали неразлейвода. Братик был упитанным и медно-рыжим. Папа говорил, что это в его деда. Отъезд задерживался, т.к. новорожденному надо было дать окрепнуть, да и роженице тоже. Числа двадцатого июля мы поехали в дальний путь. Вагон был купейным. Мы занимали три полки, а четвертая принадлежала очень деликатному военврачу, которого мама величала «Лазарь Моисеевич», как Кагановича, так как не могла выговорить его более сложного имени. Он улыбался и не возражал. По расписанию поезд должен был прибыть в Хабаровск на седьмые сутки, но расписание соблюдалось только до Иркутска. В Забайкалье начались стоянки в истом поле и у светофоров. За время поездки все в вагоне перезнакомились. У нас даже сложился какой-то своеобразный быт. Большая часть пассажиров преодолевала этот маршрут не впервые, поэтому им было заранее известно, чем знаменита следующая станция. Киров славился деревянной игрушкой, Кунгур – изделиями из горного хрусталя, Новосибирск – десятками сортов хлеба, Ачинск – пивом, Иркутск – омулем и т.п. На станции Байкал мы с папой побежал на озеро, чтобы зачерпнуть воды из славного моря. Уровень воды оказался низким, папа взял меня за ноги, опустил вниз, и я зачерпнул в бутылку холодной байкальской воды. Вначале мне многие пассажиры казались буржуями, потому что они были пузатыми и лысыми. Ни в Зиновьевске, ни в Москве в нашем окружении таких не было. Одного «буржуя» я даже побаивался, пока он, возвращаясь из вагона-ресторана навеселе, не запел «Наш паровоз, вперед лети!». Другой «Буржуй» ехал с сыном и молодой женой, которая была чуть постарше этого сына. Нам было ехать довольно трудно: нужно было стирать и сушить пеленки. В поезде было жарко, от паровоза было много сажи, однако мы приспособились. Мы с папой обедали в вагоне-ресторане. Там «буржуи» пили пиво, а выглядело это так, как показано в кинофильме «Девушка с характером». Однажды там произошел случай, который я запомнил надолго. За одним из столов пировала с водкой группа пассажиров пролетарского вида. Вдруг один из пирующих встал и заплетающимся языком, но достаточно громко объявил: «Товарищи! С нами едет Алексей Стаханов!». Стаханов, который действительно в этот момент находился в вагоне-ресторане, почему-то сильно стушевался и убежал с глаз долой под аплодисменты всех присутствовавших. Очень долго ехали вдоль реки Шилки. Из окна открывались виды один другого краше. Река в окружении сопок, дремучая тайга с буреломом – вот названия тех пейзажей, которые написала сама природа. Состав часто стоял на перегонах в ожидании чего-то. Народ вылезал из вагонов и собирал голубику. По гудку все быстро занимали свои места. Буржуй-молодожен наломал себе банных веников. К концу пути он обнаружил, что его молодая жена ухитрилась ему изменить, пока он попивал свое пиво. Тогда он устроил ей экзекуцию банным веником. На десятые сутки мы приехали в Хабаровск. Гарнизон оказался в нескольких километрах от города и назывался Большой аэродром, в отличие от Малого, находившегося южнее, около Красной речки. Городок разместился на бывшем болоте, о чем свидетельствовали там и сям торчавшие кочки, а также ямы, служившие убежищем для лягушек. Городок состоял из четырех рядов восьмиэтажных деревянных домов, Дома Красной армии, одноэтажной начальной школы, стадиона, красноармейских казарм и столовой. Нас ждала квартира, которую занимал прежний инженер бригады. Это были две комнаты в трехкомнатной квартире. В маленькой комнатке жили бездетные супруги Суричаны, большие любители кошек. Суричаниха была татаркой и работала библиотекарем в Доме Красной армии, а Суричан был физруком бригады, местным паном спортсменом. Отопление в доме было печное, вода в колонке, довольно далеко от дома расположенной. Напротив дома стоял сарай с отсеками для каждой семьи. В сарае хранился уголь и содержались куры. Куры были у всех, а Мушатиха с первого этажа развела целую птичью индустрию – у нее были гуси, утки и около ста кур. Перед домом были палисадники и клумбы с цветами – результат самодеятельности жителей. В день нашего приезда цветы со всех клумб срезали, потому что на наш аэродром прилетел Чкалов с острова Удд.

Герой Советского Союза летчик В.Чкалов Пока мы ехали в поезде, он сделал перелет на Дальний Восток, но заблудился и сделал вынужденную посадку на острове в Охотском море. Его оттуда уже на другом самолете привезли в Хабаровск. Там он получил первую порцию причитающихся почестей. Женщины были в экстазе, а летчики делали вид, что не заметили его неудачи. Чкаловский самолет чинил папа, а красноармейцы строили для него деревянную взлетную площадку. Чкалов полетел в Москву, но это перелет тоже был неудачным. Первую посадку он должен был сделать в Чите, но вернулся из-за непогоды. Чкалов не полетел за показывающим ему дорогу Н.И.Цыбиным, местным летчиком. Цыбин вернулся из Читы после Чкалова, а когда погода улучшилась, вновь повел его туда, передав эстафету Чите. Наш городок находился в окружении заводов. Западнее, за Волочаевским оврагом, находился авторемонтный завод им. Горького. Ныне это завод по изготовлению парогенераторов для атомных подводных лодок. Южнее – депо Хабаровск-II, лесопилка и Малый аэродром. Севернее – кирпичный заводишко, в песчаных грядах которого мы находили много янтарей. Правее Малого аэродрома текла река Уссури, широкая, голубая, теплая и ласковая. Позади депо в отдалении виднелись синие горы. Это был хребет Хехцыр, окруженный девственной тайгой. В эту тайгу наши летчики ходили на добычу белок и кедровых орехов. А наш сосед по этажу, комэск Харитонов, однажды заколол там кинжалом медведя. Амур от нас был далековато, и я увидел его не сразу, а лишь спустя некоторое время. Авиабригада была смешанной. В нее входило три эскадрильи: бомбардировочная, истребительная и разведывательная, а также парашютно-десантный полк. Эскадрильи подразделялись на три отряда, отряд на три звена, а в звене было три самолета. Командиром бригады был комбриг Сергей Кондратьевич Горюнов. Во время войны генерал-полковник авиации Горюнов командовал воздушной армией. Комиссаром бригады был полковой комиссар Вахнов. Жили они в особняке около нашей школы. Начальником штаба был полковник Везломцев, начальником тыла – полковник Балашов, командиром парашютно-десантного полка – полковник Латышев. Все они жили в нашем доме. Когда мы приехали, самолеты в бригаде были старые: ТБ-3, «чайки» и Р-5. В конце лета в бригаду должно было поступить пополнение: группа самолетов ТБ-3. Эта группа летела из Монино и в районе Байкала попала в циклон. Пять самолетов разбилось. Один из самолетов сел на воду озера, и летчиков спасли рыбаки. Часть летчиков вышла из тайги на железную дорогу, что спасло им жизнь. Однако пять человек погибло. Комиссар группы Селютин благополучно прилетел в Хабаровск, Комэск Виноградов плутал по тайге больше месяца. Осенью состоялись похороны. В огромную братскую могилу под звуки оркестра погрузили пять гробов. Первый гроб нес прославленный полководец, герой гражданской войны Маршал Советского Союза Василий Константинович Блюхер. Все внимание собравшихся было приковано к нему. Все буквально пожирали его глазами, а сами похороны отошли как бы на второй план. У папы было много работы. Самолеты были старые, условия эксплуатации тяжелые, технический состав был укомплектован людьми с умелыми руками, но без образования. Климат в Хабаровске был резко-континентальным: летом +40, а зимой -40 градусов. Осень дождливая, весна с морозами ночью и распутицей днем. Морозы доставляли много хлопот при эксплуатации самолетов. Смазочное масло загустевало, водяное охлаждение моторов замерзало, в полете обледеневали винты, крылья, фюзеляжи. Все это требовало энергичных и грамотных действий. Папин предшественник был большой барин, любил находиться поближе к начальству, и ничему людей не научил. Папа пропадал на аэродроме сутками напролет, знал болячки каждого самолета, учил техников и мотористов. В бригадной многотиражке он вел отдельную рубрику, где постоянно помещались его короткие статьи, посвященные эксплуатации самолетов, моторов и оружия в климатических условиях Хабаровского края. Самолет довольно часто шли на вынужденную посаду или привозили из полета неисправности. Первым у такого самолета всегда был папа. Один раз вынужденная посадка произошла по вине его службы. Он приехал к самолету первым, быстренько устранил дефект и, когда прибыла комиссия, ей не к чему было придраться.

Большой аэродром 1937 г.

Такая предосторожность была отнюдь не излишней. Кто жил в те годы, тот помнит, что все огрехи наших конструкторов и машиностроителей, которые обнаруживались в практической эксплуатации, прикрывали тезисом о вредительстве эксплуатационников. А от вредителя до «врага народа» – один шаг. Таким образом, папа спас жизни и техника, и моториста. Тут нужно осветить еще одну сторону дела. После полетов Чкалова, Громова и Коккинаки пресса стала превозносить пилотов. Появился устойчивый эпитет «сталинский сокол». Многие недалекие летчики стали здорово задирать нос, возомнили себя особой кастой. Рожденный ползать летать не может. Лейтенантик, который всего лишь научился взлетать и садиться, разговаривал со своим мотористом как плантатор с чернокожим рабом, мог нахамить сухопутчику с двумя шпалами. Интеллект такого с позволения сказать «сокола» ограничивался суждениями о выпивке и бабах. Такие неумехи всегда горазды переложить ответственность за провал с себя на другого. Охотней всего использовался этот маневр, если можно было свалить свою вину на интеллигента. Все командиры, окончившие разного рода курсы и не получившие настоящего военного образования, ненавидели более или менее интеллигентных военнослужащих. Шибко образованный – значит, не наш. Здесь была бы уместна хоккейная терминология. В хоккее одни мастера «работают на шайбу», а другие «на игрока». Большой мастер стремится овладеть шайбой и завязать комбинацию – он работает на шайбу. Другой шайбу у мастера отобрать не может и начинает работать на игрока, то есть: оттирает спортсмена от шайбы, прижимает к борту, цепляет клюшкой, ставит подножки и т.п. Мастер всю игру то перепрыгивает через подножки, то вскакивает после зацепа и, не выдержав, в конце концов, откровенно дает противнику в зубы, за что и удаляется с поля. В описываемое время в авиации было много любителей работать на игрока, поскольку «шайба», то есть самолет, им был не по зубам. Почти все комиссары пришли в авиацию из конницы, немало крупных начальников пришло в авиацию из пехоты или кавалерии. Их работой было приглядываться к людям и проводить силовые приемы. Они с утра читали передовицы газет и считали, что для своего дела этими передовицами вооружены до зубов. К счастью для страны, в авиации было немало и мастеров, играющих на шайбу. Например, лучшим летчиком бригады был инструктор высшего пилотажа, уже упомянутый Николай Иванович Цыбин. В летную погоду над нашими головами разыгрывались воздушные бои. На красном «ястребке» летал Цыбин, на белом – Смирнов, на голубом – третий ас, фамилию которого я не помню. Остальные самолеты были окрашены под аэродромную траву в зеленый цвет. Зрелище воздушного боя в таком великолепном исполнении захватывало наши ребячьи сердца. Восторгу не было предела, шеи наши болели от постоянного поворачивания головы вслед мелькающим самолетам. Были и другие мастера своего дела, на которых и держалась боеготовность бригады. К лету 1937 года в бригаде уже все истребители были заменены на И-16, маленькие монопланчики со скоростью около 400км/ час и пулеметным вооружением. Эти самолеты конструкции Поликарпова летчикам очень нравились, и их любовно называли «ястребками» В 1941 году эти самолеты все еще были основой нашей истребительной авиации, но за отставание от «Мессершмидтов» по скорости их уже стали называть «ишачками».

Авиационный конструктор Герой социалистического труда Н.Н.Поликарпов