Армянские мотивы [Коллектив авторов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Армянские мотивы (Составитель Елена Шуваева-Петросян)

© Авторы, 2021 © Художники, 2021 © Елена Шуваева-Петросян, 2021 © РЦНК в Ереване, 2021* * *

Сборник рассказов, мемуаров и статей по итогам международного литературного конкурса «Армянские мотивы»-2019 и проекта «Единый крест: Россия и Армения»-2020Сборник дружбы

Дорогой читатель! Перед тобой сборник избранных произведений участников двух проектов – Пятого международного литературного конкурса «Армянские мотивы» и проекта «Единый крест: Россия и Армения», реализованных Российским центром науки и культуры в Ереване в 2019 и в 2020 гг. Конкурс «Армянские мотивы» проводится с целью привлечения интереса к культуре, истории и традициям Армении, выявления и продвижения талантливых авторов, пишущих на армянскую тематику на русском языке. Тематика проекта – это Армения, истории и легенды, связанные со страной, путешествия, взаимосвязь культур и литератур, образ Армении в мировой литературе и в личном авторском восприятии. На Пятый международный конкурс «Армянские мотивы» поступило 70 заявок из России, Армении, Казахстана, Абхазии, Белоруссии, Грузии, Украины, Литвы, Израиля, США и Канады. Авторы из разных стран, как профессиональные писатели, так и те, для кого писательство является увлечением, с большой любовью пишут на русском языке об Армении, в которой побывали в разное время. Основные задачи творческого проекта «Единый крест: Россия и Армения» заключаются в популяризация страниц истории, посвящённых многовековой дружбе между Россией и Арменией, а также патриотическое воспитание молодого поколения в духе уважения к истории и культуре народов. Во всех работах необходимо было показать единство двух братских государств – России и Армении, которые прошли долгий исторический путь плечом к плечу, отразить свой взгляд на их прошлое, настоящее и будущее, рассказать о духовном и культурном диалоге. Оба проекта призваны вдохновлять дружественные народы в сложное, с политической точки зрения, время. Также стоит отметить, что в оформлении сборника приняли участие 18 художников из Армении, России, Белоруссии, Украины, Израиля и других стран, которые в своих полотнах постарались рассказать об Армении, ее традициях, культуре, истории и выразить любовь. Андрей Битов в книге «Уроки Армении» пишет: «Я влюбляюсь в слова: в армянские благодаря русским и в русские благодаря армянским…» Наверно, вот так кратко и ёмко можно охарактеризовать сборник «Армянские мотивы», под обложкой которого собраны произведения о дружбе и любви авторов разных национальностей, из разных стран.Летний пейзаж с хачкаром

(рассказ) Александр Жданов. Россия, Калиниградская область, г. Советск

Александр Жданов. Россия, Калиниградская область, г. Советск

Поэт, прозаик, художник, искусствовед. Член Союза российских писателей и Творческого союза художников России. Родился в Баку. По окончании средней школы работал, служил в Армии. В 1982 году окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Преподавал в школе, работал в газете, где прошёл все этапы: корреспондент, заведующий отделом, ответственный секретарь, главный редактор. Публиковался в журналах, в том числе «Нева», «Запад России», «Балтика», «Берега», «Литературная Армения», в интернет-журнале «Твоя глава», в альманахах «Российский колокол», «Литера К», «Эхо». Автор трёх сборников стихов, трёх книг прозы, альбома живописи и графики и трёх учебных пособий по истории изобразительного искусства. Призёр Международного литературного фестиваля-конкурса «Русский Гофман» – 2018, «Русский Гофман» – 2019 и международного конкурса «Созвездие духовности – 2018». Победитель международного литературного конкурса «Армянские мотивы» (2019).

1

…И ведь красавицей Нину назвать нельзя, а вот не шла из ума. А особенно её глаза – разные: правый глаз был серо-зелёным с карими крапинками, а левый почти фиолетовым. И это почему-то заставляло мужские сердца биться сильнее. А ещё веки у Нины были немного припухшие, и глаза всегда поблёскивали, словно они полны слёз, словно хозяйка их либо вот-вот заплачет, либо уже отплакала. И вся она удивительно была похожа на скрипку: прямая, стройная, с небольшой головой, гордо посаженной на длинную шею. Поэтому, когда Михаил узнал, что Нина скрипачка, нисколько не удивился. Нина добровольно взяла на себя роль экскурсовода. Тогда собралась группа молодых художников и музыкантов из России, приехавших на молодёжный фестиваль. Гостям предложили обычный туристический маршрут – Гарни, Эребуни, Эчмиадзин. Свозили их и в более отдалённые места. Михаила поразила старая, полуразрушенная часовня с тремя ступеньками. К ней вела узкая тропинка, ограниченная с обеих сторон развалинами когда-то мощных стен. И вокруг только скалы, отливающие фиолетовым цветом, небо и небогатая, но яркая растительность. Зелёный, голубой и фиолетовый – всего три цвета, но как богато играли они! Художник Рубен Арутчьян

Художник Рубен Арутчьян

Только после этого, только после того, как новые её знакомые немного прикоснулись к Армении, Нина посчитала возможным отвести гостей к главному мемориалу – Цицернакаберду. И тут Михаил удивил многих. Увидев склонённые над вечным огнём двенадцать пилонов, он спросил: – А можно, я не пойду туда? И тут же поправился: – Вместе со всеми не пойду. Можно мне одному? Видя недоумение во взгляде Нины, он стал сбивчиво рассказывать. Он уже был здесь, приезжал с родителями подростком, лет пятнадцати. К мемориалу они подошли уже вечером. Темнело. Они стояли у вечного огня под нависающими плитами, мальчик поднял голову. На фоне тёмного неба плиты просматривались уже плохо, но подсвеченные снизу отблесками вечного огня, они, казалось, медленно опускаются на него. И тогда подросток понял всё – он представил себя на дне рва, в который сбрасывают тела убитых и раненых. Он почувствовал себя тем раненым, но ещё живым ребёнком, которого, возможно, тогда, в 1915 году, сбросили в ров и живьём закопали. Он испытал потрясение.

Художник Рубен Арутчьян

Художник Рубен Арутчьян

Всю эту историю он сейчас рассказал быстро, торопясь, опасаясь, что не поймут. Но его поняли. Нина несколько раз кивнула и сказала очень тихо: – Да-да, конечно, можно. Пойдёте один. И он пошёл, и стоял в молчании перед огнём, и вся группа терпеливо ждала его. А в отношениях с Ниной после этого что-то изменилось. Они незаметно и легко перешли на «ты», словно породнились, и, вспоминая его поведение на мемориале, Нина ещё сказала: – Ты так почувствовал армянскую трагедию, словно сам связан кровно. – Возможно, и связан, – ответил он. – У меня мама армянка, хотя живём мы в России. Нина понимающе кивнула. Вечером, прощаясь со всеми у дверей гостиницы, она задержала свою руку в руке Михаила и сказала: – Завтра у всех свободный день, нет никаких мероприятий. Мы с нашими студентами едем в одно место. Если хочешь, заедем за тобой, заодно познакомишься с моими однокурсниками. Только вставать придётся рано. Михаил согласно кивнул.

2

Наверное, Нина успела рассказать друзьям о Михаиле, о его вчерашнем поступке. Во всяком случае, когда рано утром он, плохо выспавшийся, вползал в ПАЗик, его встретили не настороженными, а, скорее, заинтересованными взглядами. Перезнакомились быстро, и Михаил сел на свободное место. Он хотел было усесться рядом с Ниной, которую знал лучше других, но уловил её предупреждающий взгляд и понял, скорее даже почувствовал: не стоит этого делать, не в местных традициях сесть рядом с девушкой, с которой познакомился только вчера и у которой, возможно, есть жених. Поэтому он разместился рядом с Эдиком, чернобородым парнем в свитере. Первым делом Эдик поинтересовался: – Мишик-джан, почему ты только в рубашке? Куртка-свитер – что-нибудь есть? Куда мы едем, холодно будет. – Есть-есть. Куртка, – похлопал по сумке Миша. – Нина предупредила. А куда мы едем? – Там увидишь. Одно скажу – к дедушке Месропу едем. Михаил откинулся на спинку неудобного автобусного сидения. Он планировал подремать в дороге, но за окном мелькали такие удивительные виды, что он достал из сумки небольшой альбомчик, карандаш, примостился, пытаясь на ходу делать наброски. – Э, зачем не сказал, что ты художник?! Садись сюда, здесь лучше видно, – Эдик пересадил его к окну, а сам занял его место. И это было кстати. Миша увидел то, чего не мог видеть у себя дома: в небольшой речушке разлеглись буйволы. Из воды торчали лишь их головы и спины. Птицы по-свойски садились на них, буйволы никак не реагировали на эту бесцеремонность, очевидно, считая это ниже своего достоинства, и только изредка величаво поворачивали головы, обозревая округу. ПАЗик немилосердно трясло: не то что рисовать, усидеть было трудно, но Миша ухитрялся в перерывах между встрясками делать зарисовки. Эдик время от времени заинтересованно заглядывал в альбом. Автобус тем временем стал подниматься по горному серпантину, и вскоре Михаил ощутил смену климатических зон и понял, насколько прав был Эдик – в салоне становилось свежее. Миша извлёк из сумки куртку и напялил её. Автобус остановился у сложенного из камня дома. Михаил отметил, что поведение его новых друзей изменилось. Только что в пути они шутили, рассказывали анекдоты, смеялись, а тут тихо вышли и встали на почтительном от дома расстоянии. Хозяин вышел не сразу. Он медленно приближался, опираясь на массивную, вырезанную из какого-то твёрдого дерева, палку. – А-а, приехали, детки? – сказал он, добродушно улыбаясь. – И ты, сорванец, здесь, – обратился он уже к Эдику. Все подходили к старику, здоровались, целовали в щёку. – Нина, детка, иди сюда. Давно тебя не видел, – хозяин был рад каждому. Когда Нина подошла к нему, он тихо спросил, кивая на Мишу: – Это кто? – Наш новый друг. Художник. Дедушка Месроп, он хочет вас нарисовать. – Э! Я кто? Министр? Или знаменитость? Зачем меня рисовать?! – сказал он, сохраняя равнодушие, но чувствовалось, что ему это приятно. Обрывки фраз долетали до Михаила. Хозяин разговаривал с гостями по-армянски. Вообще-то Михаил считал, что он знает армянский. И мать, и бабушка часто разговаривали с ним, но то был другой язык. Сейчас же он почти не ничего понимал. Нина пришла на выручку: – Не переживай, я буду твоим переводчиком. Кстати, я сказала, что ты нарисуешь дедушку. Сумеешь? – Конечно. Постепенно ему стала понятна сущность всей этой поездки. В группе были студенты консерватории, в основном композиторского и музыковедческого отделений. И поездка была своего рода фольклорной экспедицией. Дедушка Месроп был виртуозом игры на дудуке и мастером, который эти дудуки делает. Будущие композиторы и музыковеды надеялись записать его игру на магнитофон, поговорить с ним. Но брать инструмент в руки хозяин не спешил. Для начала он подозвал двух парней. – Эдик и ты, Вагик, приблизьтесь. Знаете, что надо делать? – сказал он, протягивая им удочки. Те понимающе кивнули и побежали к горной речке. – Девочки, – поманил он пальцем девушек, – помогайте моей Ануш. Стол накрыть надо. Вскоре он раздал поручения всем, кроме Михаила. – А ты ещё первый раз, ещё ничего здесь не знаешь. Пока походи, посмотри, – всё это он сказал по-русски. Миша пошёл вглубь двора, надеясь найти какой-нибудь интересный мотив. Сзади подошла Нина: – У нас есть минут двадцать. Пойдём, кое-что покажу. Некоторое время они молча поднимались по каменистой тропинке, пока не вышли на небольшое плато, даже холмик, напоминающий перевёрнутую миску с плоским дном. С непривычки Миша тяжело дышал, но сверху открылся такой изумительный вид, что он уже собрался делать зарисовки, но Нина остановила его: – Нет-нет, я не это хотела показать. Вот смотри. Она подошла к вертикально стоящему прямоугольному камню, сплошь украшенному изысканной резьбой, но в тончайшей этой вязи легко угадывалось изображение креста. Нина встала рядом с ним. – Мой любимый, – очень тихо сказала она, осторожно прикасаясь к камню. – Мой любимый хачкар. Хачкары – это наша традиция, наша память, наша боль. В Армении многое – боль. Если хочешь понять Армению, ты должен понять хачкары. Нина отошла, давая возможность Михаилу увидеть и почувствовать. Ей очень хотелось, чтобы он понял, что именно можно и нужно почувствовать. А Михаила пока больше занимало другое: голубое небо, как и прежде, уходящие вдаль фиолетовые скалы и Нина. Он снова подумал, что Нина очень похожа на скрипку. – Ну, ладно, – вдруг сказала она, – нам пора, мы слишком надолго уединились Неудобно.* * *

Во двор дедушки Месропа они с Ниной подоспели вовремя: подготовка к застолью была в полном разгаре. Парни жарили шашлык и форель, пойманную Эдиком и Ваганом, девушки раскладывали на столе помидоры, зелень, хлеб-матнакаш, абрикосы. Сам Месроп сидел в стороне и наблюдал за происходящим, как режиссёр на съёмочной площадке. Миша пристроился неподалёку и делал быстрые зарисовки. На одной он изобразил дедушку Месропа за столом. Из-за плеча заглянул Эдик. – Рисуешь? А это что, – ткнул он пальцем в набросок. – Гранаты. Хочу на столе гранаты нарисовать. Колоритный старик – колоритные плоды. Эдик слегка замялся: – Колорит – да. Гранаты красивые. Но они больше не для нас, а для наших соседей. Армянский плод – тиран, абрикос. У нас даже дудук делают из абрикосовых черенков. Ты слышал дудук? – Нет, – честно признался Михаил. – Завидую тебе. Ты сейчас впервые услышишь, ты откроешь для себя чудо. А потом было застолье. Немного не таким представлял его себе Михаил по фильмам и книгам. Здесь веселье перемежалось грустью и тоской, а тосты о предках – редкими песнями. Но и песни большей частью были грустными. А потом хозяин дома извлёк из кожаного футляра дудук, бережно протёр его бархатным лоскутком, осторожно продул и заиграл. И только теперь, слушая эту мелодию, которая вливалась в него не через слух, а сверху, Михаил, как ему показалось, догадался, что имела в виду Нина у хачкара. И другие слова её вспомнил: «Мы можем казаться обидчивыми, высокомерными, спесивыми, но, поверь, это всё внешнее. Слишком часто нам приходилось скрывать свои мысли и чувства». В гостинице он успел сделать две работы тушью. Обе протянул Нине при расставании, когда участники фестиваля разъезжались. Нина посмотрела на одну, вытянула руку вперёд, ещё раз посмотрела. – Это дедушка Месроп? Как хорошо ты его нарисовал. Я передам. Ему будет приятно. Она взяла в руки второй лист. Посмотрела на рисунок, затем на Мишу, потом снова на рисунок. – Это ты, – Миша почувствовал, что во рту у него пересохло. – Догадалась. То ли я, то ли скрипка. Оригинально. Но, Миша, так не пойдёт. Я прошу тебя не влюбляться. – А что, заметно? – Немного. Вот и прошу не влюбляться. К тому же у меня есть парень, даже жених. Он тоже должен был ехать с нами, но простудился – купался в Севане. А портрет мне нравится. Я заберу его, можно? – Он твой.3

Арам позвонил внезапно: – Приезжай. Ашот мне барана проспорил. Шашлык сделаем, посидим, поговорим… Давай, приезжай. Приглашение ломало все планы Михаила Аркадьевича, и он попытался отшутиться: – Баран? Зачем тебе баран? У тебя самого целая отара. Для тебя такой выигрыш не повод… Но Арам перебил: – Тут дело принципа. Проспорил – пусть привозит. А ты что – приехать не хочешь? – Михаил уловил в голосе друга зарождающуюся обиду. – Не так часто видимся. – Нет-нет, о чём ты говоришь? Конечно, приеду, – поспешил заверить его Михаил. В конце концов, не такие уж срочные у него дела, а виделись они с Арамом и его друзьями, действительно нечасто, хотя жили в каких-нибудь двадцати километрах друг от друга. Однако прийти с пустыми руками было нельзя. Михаил Аркадьевич давно знал: каким бы широким и гостеприимным ни было любое закавказское застолье, заявляться без чего-нибудь к столу считалось неприличным. В другой ситуации он, наверное, долго размышлял бы, что именно взять, с чем не стыдно будет прийти. Лучше всего принести бутылку спиртного. Можно, конечно, взять к армянскому столу вина и ли коньяк, но несколько лет назад, когда Михаил познакомился с Арамом и его друзьями, его просветил Ашот, тот самый, что проспорил барана. – Ты когда-нибудь обращал внимание, как ведут себя наши армяне в ресторане? – спросил он тогда. – Будут долго обсуждать меню, громко читать названия блюд, причём, с особенной значимостью прочтут какое-нибудь экзотическое название. А потом дружно сойдутся на привычном: закажут шашлык, много зелени и водку. Поэтому, бросив на заднее сидение своего автомобиля бутылку водки, Михаил спокойно поехал к Араму. Он ехал хорошо знакомой дорогой, обозревал окрестности и вспоминал, как здесь, на одном из этих холмов, он с Арамом и познакомился. Лет десять назад это было. Михаил писал этюд и вдруг услышал за спиной голос. Человек говорил по телефону. До Михаила долетали даже не слова, а тембр голоса, интонация, но он всё понял и, когда человек, подойдя, поздоровался, Михаил неожиданного для самого себя ответил: – Барев.[1] Он совсем не удивился, встретив в российской провинции армянина. После внезапного и вынужденного переселения народов, начавшегося в девяностые годы, то здесь, то там в России появлялись национальные диаспоры. Не удивился, похоже, и незнакомец. – Знаешь язык? Откуда сам? – спросил он по-армянски. Михаилу пришлось отвечать по-русски, мол, сам-то он из России, только вот мама была армянкой, потому и язык знает, но немного. Незнакомец протянул руку: – Арам Аркадьевич. Но можно просто Арам. Ведь мы, похоже, ровесники. – Правда? – улыбаясь, протянул руку и Михаил. – Я тоже Аркадьевич. Но можно Миша. – Договорились. А, знаешь, давай пошли со мной. С друзьями познакомлю. Дорисуешь потом. И, не дав Михаилу опомниться, стал помогать ему собрать этюдник, краски… В этот же день произошло то, что, наверное, и сблизило их окончательно. Арам пригласил нового знакомого в дом. Со вкусом обставленная комната, на стенах гравюры. Внезапно Михаил остановился перед графическим портретом тушью – то ли девушка, то ли скрипка. Такого быть не могло: портрет, нарисованный им в молодости, вдруг встретил его. – Что ты так смотришь? – услышал он голос Арама. – Нина… Арам заметно помрачнел: – Откуда ты её знаешь? – Познакомились на молодёжном фестивале. С ней и со студентами консерватории. Мы еще к одному замечательному старику заезжали. – Месропу? – Месропу. – Значит, ты тот самый художник? А Нина моя жена. Я тоже должен был поехать с вами, но простудился. – А как Нина? Где она? Арам не ответил и перевёл разговор на другую тему. Гораздо позже всё объяснил Михаилу Ашот, но при этом предупредил: – Только ты не показывай ему вид, что знаешь, и не говори, что это я тебе сказал. Из рассказа Ашота следовало, что Нина погибла. Тогда боевые стычки не прекращались. Никто не знал, почему Нина оказалась в приграничном районе, кажется, к родственникам приехала. Она гуляла, и вдруг… Взрыв услышали в деревне все. Прибежали на место. Но что тут можно было сделать? Скорее всего, это была мина, причём, неизвестно, своя или чужая. Арам тогда был в Ереване, когда приехал, гроб был уже закрыт – открывать не стали. Похоронив Нину, Арам перебрался в Россию. Здесь занялся тем, что до него никто не делал: он стал разводить овец.* * *

У двора Арама Михаил приостановил автомобиль и посигналил. Всё было почти готово: стол накрыт, от мангала идёт ароматный дым. Ашот открыл ворота, Михаил въехал, поставил машину под навес. – А-а-а! Здравствуй, брат, – Ашот широко улыбался. – Здравствуй, Ашот-джан. Вот держи, – Михаил протянул ему бутылку. – Это что? Водка? Э, зачем?! Смотри: в холодильнике полно! – воскликнул он, но бутылку забрал и отнёс в тот самый полный холодильник. Все словно ждали именно Михаила, и быстро расселись за столом. Последним подошёл Арам, принёс ещё один стул, поставил рядом со своим. На этот стул никто не сел. Все понимали: это стул Нины. Обычная неловкость начала любого застолья быстро прошла, и всё потекло так, как и должно было быть. Поднимали тосты, выпивали, аппетитно закусывали, говорили, смеялись. А Михаил, по обыкновению наблюдал. Армянская речь – хороший индикатор образованности, интеллигентности и культуры. Она может звучать грубо, отрывисто, гортанно; говорящий может искажать слова настолько, что звучат они пошло. И такую речь не раз слышал Михаил в детстве. Но, чем образованнее, утончённее человек, тем речь его мягче, плавней, тембр голоса становится бархатным, а гортанность превращается в округлость. Так именно разговаривал Арам. При этом он умеренно жестикулировал. И эти жесты тоже были изящны. Михаил смотрел на его длинные тонкие пальцы – пальцы музыканта, художника, во всяком случае, человека, не занимающегося тяжёлым физическим трудом. Михаил помнил, как он был поражён, узнав, что Арам разводит овец, и сказал о своём изумлении Араму. – А кому нужен сегодня музыковед?! – с горечью ответил тот. – Кому сегодня нужны все мои изыскания в области музыки для духовых народных инструментов?! За такие исследования сегодня не только платить не будут, их читать никто не будет. Вот если бы я вывел на сцену голых девок и каждой дал бы в руки дудук, тут заинтересовались бы. Ты же сам всё понимаешь. Потом Арам улыбнулся и сказал: – Но ты сильно не переживай. Сам я руками ничего не делаю. Я просто сумел организовать дело. Сейчас у нас хорошая ферма. Мы регулярно продаём шерсть и мясо. И я тебе скажу: люди здесь замечательные. Нас хорошо приняли, нам никто не мешает, никто не попытался устроить пожар на ферме, люди работают у нас. Нас понимают. И мы с тобой друг друга понимаем. Не можем не понимать. И тут Арам привёл неожиданный довод: – Мы оба Аркадьевичи. Наших отцов звали одним именем, значит, мы должны хорошо понимать друг друга. Это было десять лет назад. А сейчас Михаил смотрел на Ашота, на его друзей, видел, как многое изменилось за эти годы. Ашот, как всегда, плохо брит, а щетина на лице стала совсем седой, а морщины на лбу и щеках ещё глубже. У Арама в растительности – аристократическая разномастность. Совершенно седая – в голубизну – голова, а усы и борода пёстрые, почти чёрные, с небольшими вкраплениями седины. Изменились и двор, и дом. Дом стал добротнее, во дворе больше построек всё каменное, качественное, не сиюминутное. Там дальше, в стороне от двора сама ферма, дела идут неплохо. Неизменным осталось одно – вечная тоска во взгляде Арама. Размышления Михаила прервал автомобильный сигнал. Племянник Ашота специально приехал за подвыпившими гостями Арама. Вскоре все уехали, а Михаил остался. Выпил он немного, но решил не рисковать и не садиться за руль, тем более, что Арам сам предложил ему остаться до утра. Они сидели за опустевшим неприбранным столом, Арам сосредоточенно курил, а потом заговорил, будто продолжил прерванный разговор: – Есть по-армянски слово такое. Хорошее слово. Для армянина, наверное, самое главное – хишатак, память. Мы многое должны помнить. Иначе нас не будет. Вот смотри: во всей Армении населения в несколько раз меньше, чем в одной Москве, а в самой стране армян меньше, чем по всему миру. Пока у нас есть память, мы связаны друг с другом. Поэтому мы так много говорим о предках, о столетнем нашем горе, поэтому мы можем ставить перед столом стулья, на которые никто не сядет. Всё это хишатак. Михаил невольно взглянул на пустой стул – стул Нины, Арам перехватил взгляд: – Хочешь спросить, почему я перебрался сюда, почему не остался, не мстил за Нину? – Не хочу. Христианин не должен мстить. – При чём тут христианство? Хотя я человек верующий. Я не видел её мёртвой. Я даже не видел, что было в гробу. Гроб был закрыт, заколочен – у нас так не принято, но я пошёл на это. А раз нарушил один адат, почему бы не нарушить другой. Ты пойми, мстить можно за убитого, а Нина живая для меня. Арам докурил сигарету. Притушил её в пепельнице и шумно поднялся: – Пойдём – покажу. За домом на небольшом возвышении Михаил Аркадьевич увидел вертикально стоящий серый камень, украшенный резным узором. Он сразу узнал этот камень. – Это же хачкар Нины! – воскликнул он. – Как ты его перевёз? – Это Ашот. Он сделал по фотографии точную копию. Знаешь, какой он хороший каменщик?! Это сейчас он вынужден просто строить, а на самом деле он каменщик-реставратор. Но кому это сейчас надо?! Хорошо, что хоть иногда бывает у него настоящая работа. Когда в областном центре диаспора ставила церковь, его пригласили, или вот этот хачкар. А как ему тяжело было работать. Камни здесь не такие, как у нас. Здесь очень твёрдые, почти гранит, но Ашот справился. Арам обошёл камень погладил его рукой. – Подожди немного. Я сейчас, – вдруг сказал он и быстрым шагом пошёл к дому. Очень быстро он вернулся с продолговатым футляром. Он извлек из него скрипку и стал осторожно настраивать. – Не знал, что ты играешь, – удивился Михаил. – Ты никогда не говорил. – Повода не было. Конечно, играю. Это я в консерватории учился на теоретическом отделении, а музучилище я по классу скрипки окончил. Но это особенная скрипка – скрипка Нины. Всё, что у меня от неё осталось, портрет, который ты нарисовал, этот хачкар и скрипка. И хишатак. Арам заиграл. Это было переложение нескольких народных мелодий, сродни тем, что тридцать лет назад играл студентам дедушка Месроп. Михаил Аркадьевич слушал игру друга и уже точно знал, что он сделает, когда приедет домой. Дома он достанет из чуланчика, где стоят готовые работы, небольшой старый-старый холст, который он никогда не показывал на выставках, но с которым никогда бы не расстался. Он поставит этот действительно небольшой холст на стул и будет долго смотреть на пейзаж. Он снова увидит звонкое голубое небо, уходящие вдаль фиолетовые скалы, увидит небольшую возвышенность, похожую на перевёрнутую миску, увидит хачкар, а рядом с хачкаром – фигурку девушки. Девушка удивительно похожа на скрипку.Спасатель

Мариам Оганян. Армения, г. Ереван

Мариам Оганян. Армения, г. Ереван

Режиссёр, писатель. Родилась в Ереване. В 1987 году закончила Ереванский государственный университет факультет «Прикладной математики», затем аспирантуру по специальности «Социология». Параллельно учёбе в университете закончила Факультет общественных профессий по кинорежиссуре. С 2000 года снимает документальные фильмы в качестве автора сценария и режиссёра. В данный момент работает преподавателем в ЕрГТИ, является основателем и директором международного женского кинофестиваля «КИН». Составитель книги «Современная армянская женская литература» на русском языке. Победитель международного литературного конкурса «Армянские мотивы» (2019).

1

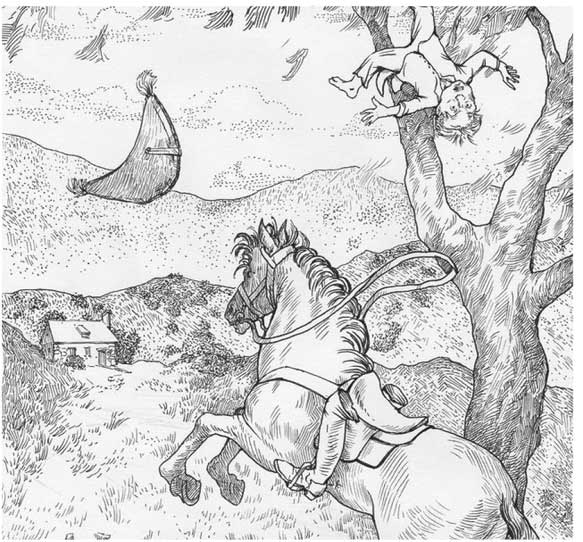

Был полдень. Волны Севана, мерно плескаясь, бились о берег. Вдруг на безмятежной водной глади появилась воронка, которая с огромной скоростью и гулом начала заглатывать воду. Это открылись шлюзы гидроэлектростанции. Потоки сине-зелёной воды, превращаясь в мертвенно-серый, с оглушающим грохотом устремились в канал, где обрушивались на огромные турбины и заставляли их вращаться, хотя казалось, что не вода вращает турбины, а турбины разбивают воду на мелкие капли, превращая её в пыль. У самых турбин была протянута сетка, на которой оседали водоросли и мусор, выброшенный туристами в озеро: пластиковые бутылки, консервные банки, целлофановые мешки… В мешанине всего этого показалось нечто белое, похожее на человеческую руку, затем плечо и лицо… – это был труп молодого человека. Художник Вера Аверьянова

Художник Вера Аверьянова

Акоп был невысокий крепко сложенный загорелый мужчина. Для своих пятидесяти лет он был ещё достаточно силён и привлекателен. Всю жизнь он провёл рядом с Севаном, вначале мальчишкой каждый день бегал сюда с друзьями купаться, позже, после армии, немного проработав в разных учреждениях, вернулся к озеру, и так как он хорошо плавал, нанялся спасателем. Хотя он дослужился до начальника спасательного пункта, зарплата оставалась мизерной, её едва хватало на то, чтобы сводить концы с концами. А когда совсем становилось невмоготу, он выплывал на середину озера и ловил рыбу. Местные полицейские его хорошо знали и на его ловлю закрывали глаза, так как он был незаменимым человеком в случае необходимости найти и вынести труп. Дело это было сложное, не каждый желал связываться с утопленниками, тем более что после этого ещё долго снились ночные кошмары. Но Акоп не смущался и брался за любую работу, лишь бы платили. Его рабочий день начинался в офисе, здесь он подписывал бумаги, просматривал почту, после чего шёл проверять технику, работников. В дверь кабинета постучались. Вошёл полицейский Дереник с немолодыми мужчиной и женщиной. За долгие годы совместной работы Акоп научился безошибочно определять, по какому делу тот пришёл. По посеревшим от горя и беспокойства лицам его спутников, одетых во всё чёрное, и по фотографии, которую женщина держала в руках и нервно теребила вместе с помятым и повлажневшим платочком, можно было догадаться, что речь идёт о несчастном случае. Женщина положила фотографию на стол и стала сбивчиво рассказывать. Они поехали на Севан купаться… Дереник тихо вышел и затворил за собой дверь.

2

Молодой человек в солдатской форме, с сумкой, переброшенной через плечо, весело насвистывая себе что-то под нос, шёл по улице. Палящее солнце, пыль, ничто не смущало его – он был счастлив. Армия была позади, а впереди открывалась полная сладостных предвкушений жизнь. «Теперь я заживу по-человечески – думал он, – буду просыпаться и ложиться, когда захочу, кушать и одеваться, во что захочу, я свободен, боже мой, какое счастье! Я свободен!» Легко поднявшись по лестницам, он постучал в дверь, открыла мать. На какой-то миг она онемела: затем, придя в себя, обняла его и заплакала. – Армен, сыночек! Что же ты не предупредил?! Мы подготовились бы, встретили. – Я хотел сделать сюрприз, – сказал он. – Ты не голоден? Я сейчас обед разогрею. Хочешь, приготовлю что-нибудь вкусненькое. Может быть, переодеться хочешь? А хочешь, я тебе кофе приготовлю? – Да успокойся же ты, иди посиди, расскажи, как вы тут живёте? Но мать никак не могла успокоиться, она суетливо бегала по квартире, от навалившегося счастья у неё закружилась голова. – Дай-ка я фруктов помою, – наконец определилась она. Армен оглядел комнату. После долгого отсутствия всё виделось иным. В доме появились новые вещи – телевизор, видеомагнитофон, не говоря уже о всяких безделушках: вазочках, подсвечниках. Мать вошла с фруктами. – А у нас новый телевизор! Вот здорово! – по-детски обрадовался Армен и сел на диван. – Да, – сказала мать, – в последнее время у папы много работы… Ты знаешь, очень много несчастных случаев… Говорят, это дело рук человеческих, наверно, маньяк какой-нибудь… Ой, обед, – вскрикнула мать и выбежала на кухню. Армен подошёл к окну. Из окна открывался вид во двор, где были протянуты верёвки, на которых, раскачиваясь на ветру, висело бельё. Внизу девочки играли в классики, мальчики гоняли футбольный мяч, на скамеечке у подъезда сидели и переговаривались молодые мамы и бабушки с непоседливыми ребятишками, которые то и дело пытались убежать или попробовать всё на вкус. Армен улыбнулся – ничего не изменилось, всё по-прежнему. Мать зашла в комнату, заметив его улыбку, она сказала: – Небось, соскучился по двору, друзьям? – спросила, а сама подумала, что пора уже сына женить, и тогда она тоже будет нянчить внука. – Не знаю, в армии больше всего скучал по дому и по Севану. А отец скоро вернётся? – Раньше девяти он не приходит. – Ты знаешь, я не хочу кушать, пойду искупаюсь, заодно папе сделаю сюрприз… Как мой мотоцикл? Работает? – Да, отец его постоянно заводит и бензин исправно заливает. Ждёт тебя мотоцикл. – Вот здорово! А где моя одежда, я уже всё подзабыл. – Сейчас, я принесу. Мать принесла из комнаты голубые джинсы, жёлтую майку, махровое полотенце и красные плавки. – Посмотри, как тебе, не малы? Армен примерил майку. – Да нет вроде, – ответил он, разглядывая себя в зеркале. Он надел штаны, закинул в спортивную сумку полотенце и красные плавки, взял ключи. – Мам! – прокричал он в кухню, – я пошёл! – Подожди, – сказала мать, поспешно вытирая руки и подходя к нему, – дай-ка, я тебя ещё раз обниму. Она прижалась к сыну. – Ты так вырос, так возмужал… Он был такой большой, такой тёплый, и, несмотря на возмужавшие черты лица и небритую щетину, в глубине его глаз ещё сохранялось что-то детское от того маленького мальчика, каким он был когда-то. В процессе взросления всегда есть нечто фантастическое. Для неё оставалось загадкой, как маленький нежный мальчик, который плачет, когда мама выходит из дома, прячется за мамину юбку, когда видит чужого дядю, превращается в мужчину с низким голосом, колючим лицом и сильными руками. Мальчик, который в какой-то момент замыкается в себе и уходит от неё в мир взрослых. Какие мысли теперь роятся в его голове? Знает ли она? Нет… Собственно говоря, и в детстве она не очень-то разбиралась в его мыслях, это только кажется, что если ребёнок растёт у тебя на глазах, то это значит, что ты его знаешь… Художник Арина Макарян

Художник Арина Макарян

3

Солнце припекало. Армен мчался по просёлочной дороге на своём потрёпанном мотоцикле сквозь прохладный ветер высокогорья. Вдали появилась тонкая полоска Севана, который, переливаясь и маня, в эту жару был особенно желанным. Он ехал мимо обмелевших берегов, зелёных елей и выжженной травы к берегу. Вдали виднелись палатки туристов, предпочитающих дикий отдых, а затем показался пляж с жёлтым песком и большим скоплением отдыхающих. Армен притормозил: привязал мотоцикл к дереву, разделся и направился к воде. Отовсюду раздавались голоса отдыхающих – разговоры, смех, детский плач, где-то рядом загорелые молодые парни и девушки играли в волейбол – слышны были глухие удары по мячу и возгласы играющих. Из-за постоянного ветра звуки перемешивались, и порой можно было очень явственно услышать звук издалека и не расслышать слова говорящего рядом. И от этой удивительной музыки прибрежного отдыха его сердце переполнялось окрыляющей радостью. У самого берега молодая мама отчитывала посиневшего от холода малыша, который капризничал и никак не хотел вылезать из воды. Пройдя прибрежную полоску воды, где отдыхающие толпились, как в час пик, он нырнул в холодную воду. Температура воды в Севане даже в самую жаркую погоду едва достигает 20 градусов по Цельсию. Вынырнув, он увидел лицо изумлённого подростка. – Дядя, вы за буйки не заплывайте, – сказал он. – Почему? – удивился Армен. – Говорят, там чудовище прячется и топит непослушных. – Кто это тебе сказал? – усмехнулся Армен. – Мама… – Тогда всё ясно, – рассмеялся Армен, – ну, пока, до встречи. Армен заплыл далеко за буйки, туда, куда уже не доносились голоса с берега, а слышны были только крики чаек и мерный всплеск воды. Повернувшись на спину, он лежал в сладостной дрёме, когда вдруг совсем рядом услышал звук, словно кто-то большой и тяжёлый шлёпнулся об воду. Он оглянулся вокруг и увидел лодку спасателя: «Да ведь это же лодка отца», – подумал он и поплыл по направлению к ней.4

Акоп, уставший, в дурном расположении духа, позвонил в дверь. Открыла Анаит. Её лицо светилось от радости. – Проходи, обед уже готов. Из кухни доносились умопомрачительные запахи летней долмы. – У нас что, гости? – спросил Акоп, заглядывая в столовую, где был накрыт праздничный стол. – Нет, но скоро будут, – прокричала она из кухни. – Я голоден, так что ждать не собираюсь, неси обед. – Сейчас. Анаит внесла блюдо с долмой и, положив на стол, села рядом с мужем, ожидая, что он вот-вот скажет что-то очень важное. Акоп ел сосредоточенно, насупив брови. – Что за странный народ, – наконец сказал он, – плавать не умеют, а заплывают чёрт знает куда… Хотя иногда хорошие пловцы тоже попадаются… Анаит была несколько разочарована услышанным. – Акоп, ты на пляже никого не встретил? – осторожно спросила она. – Кого я должен был встретить? – произнёс явно рассерженный муж. – Армен вернулся из армии, он за тобой пошёл… Я подумала, что вы меня разыгрывает. Ты что не видел его? – Нет… – А где же он тогда?! Он пошёл поплавать, потом зайти за тобой. – Что же ты мне раньше не сказала? – Я думала, ты знаешь… – Если бы я знал, сидел бы вот так спокойно?! – Но куда он мог подеваться? – Откуда мне знать, может, по бабам пошёл, – рассерженно ответил Акоп. – Нет, он пошёл поплавать, а затем должен был зайти за тобой… – Может, он встретил кого-то из друзей и отправился с ними отмечать? – Нет, он пошёл поплавать, а затем зайти за тобой, – продолжала настаивать Анаит. – Может, он подрался с кем-нибудь? – Нет, он пошёл поплавать, а затем зайти за тобой, – чем настойчивее повторяла она эту фразу, тем сильнее становилось ощущение того, что случилось нечто страшное, непоправимое, рядом с которым «подрался», «напился», «пошёл по девочкам» были детской шалостью. – А какого цвета были у него плавки? – неожиданно спросил отец. – Не знаю, – замешкалась она, пытаясь вспомнить, – красного… да, красного цвета, его любимые. А почему ты спрашиваешь? – тревожно вглядываясь в лицо мужа, спросила Анаит. – Просто так, – перед его глазами появились ноги плывущего молодого человека в красных плавках. Он схватил его за ноги, но тот отчаянно сопротивлялся, и если бы не его профессионализм, то вряд ли бы он смог с ним совладать. Убедившись, что молодой человек более не сопротивляется, Акоп вынырнул. Его силы были на исходе… – Я не могу так сидеть, надо что-то делать, надо его искать, а то я сойду с ума от ожидания, – сказала Анаит. – Но где? – У озера, он пошёл туда… он пошёл к тебе.5

Ночью озеро было страшным. Лунные блики отражались в беспокойно бьющихся о берег волнах. Было холодно. Мать с фонариком в руках, ёжась от холодного ветра, бессмысленно бродила по берегу. Вдруг она наткнулась на полотенце. – Это его полотенце! Армен, сыночек! – она завыла безумным, нечеловеческим голосом. Подбежал муж. – Прекрати, замолчи, это не его. – Нет, я знаю, это его, я же сама ему положила! – её безумный крик разносился по берегу, бился о скалы, уходил вглубь озера и возвращался голосами детей и взрослых, женщин и мужчин, мальчиков и девочек, всех, когда-то потерявшихся, утонувших, не вернувшихся домой: «Мама, мамочка…» – Ты сведёшь нас всех с ума, давай дождёмся утра, ведь тела нет, может, он ещё найдётся… – Может, – сказала Анаит, – но пока его не найдут, я отсюда никуда не уйду. – Утром, на рассвете, я выйду на поиски, слышишь? А теперь замолчи хотя бы на минутку. Ты ведь не хочешь, чтобы я тоже утонул? – спросил Акоп. Она посмотрела на него: «Оказывается, для него уже ясно, что он утонул», – подумала она. – Нет, – сказала она, – не хочу. – Я сейчас разведу огонь, и мы дождёмся рассвета, хорошо? – он говорил с ней заботливо, ласково, как с маленькой девочкой, и это ещё раз доказывало, что случилось непоправимое. Акоп развёл огонь, дав Анаит хлебнуть водки из фляги, бережно укутал её в спальный мешок и уложил рядом. Она безропотно подчинилась и затихла, от чего стало ещё страшней. Безучастно, не мигая, она смотрела на язычки пламени, которые трещали, искрились и плясали на ветру, дующем с озера. «Я не хочу, чтобы приходило завтра, – думала она, – Боже милостивый, сделай так, чтобы завтра наступило вчера». Невольная слезинка скатилась по щеке. Женщина ещё крепче прижала к себе полотенце и закрыла глаза. Начало светать. Над горной грядой прорезалась тонкая полоска света. Озеро казалось хмурым и недовольным, как человек, которому не дали выспаться. У самой поверхности воды стоял туман. Костёр потух. Анаит лежала в прежней позе, и только ветер колыхал её покрывшиеся пеплом волосы. Акоп сел в лодку и погрёб к центру озера, прямо к облакам. В какой-то момент он ощутил, что больше не видит берега и что сам окутан туманом, как белой ватой, заглатывающей даже звуки. Он остановился. Зеркальная гладь озера была неподвижна. Вода была настолько прозрачна, что можно было увидеть дно. В такие минуты, говорят, особенно хорошо видны драгоценности, которые начинают блестеть со дна озера, ведь вода так любит их. Но, заглянув вглубь озера, Акоп не увидел ничего, кроме облаков, и от ощущения высоты у него закружилась голова, ему показалось, что он плывёт по небу. Он выпустил весло, которое вместо того, чтобы плюхнуться в воду и начать тонуть, медленно поплыло через облака. Акоп замер в оцепенении, его сердце горестно сжалось: «Что же я скажу богу?».Чобан-Газар. Легенда Зангезура

Сусанна Давидян. Канада, г. Монреаль

Сусанна Давидян. Канада, г. Монреаль

Член Союза писателей Северной Америки. Работает в канадских русскоязычных газетах и журналах. Её рассказы публиковались в двухтомной Антологии русскоязычных писателей Северной Америки. Сусанна является победителем литературных конкурсов «ЛитЭлит», «Книжная полка», «Армения Туристическая», вошла в «короткий список» международного открытого евразийского литературного фестиваля и книжного форума OEBF-2017 и Евразийский Литсборник «Нить»-2018 год. Призёр Международного литературного конкурса «Армянские мотивы»-2019.

Имя Чобан-Газара было известно всему Зангезуру. Да разве только в этом чудесном живописном горном крае знали его? Через все сёла и деревеньки Армении слава о нём, как о народном целителе, передавалась из уст в уста. К нему обращались, когда была нужна срочная помощь, когда человеческая жизнь висела на волоске, когда от отчаяния опускались руки. Едва у подножия гор начинали таять многометровые грязно-серые ледники, а в расщелинах каменистых гор Зангезура из-под снега появлялись первые цветы, едва от прогретой солнцем чёрной, сочной и богатой природными минералами земли начинал подниматься тёплый пар, как Чобан-Газар, высокий, костистый, с хурджином[2] через плечо, поднимался ранним утром в горы, завернув в чистую тряпку лаваш, немного зелени, кусок бараньего сыра, отдающего терпким, специфическим запахом, и сухофрукты. Воды в горах было вдоволь. Родники с чистой и прозрачной студёной водой были повсюду, но только человеку, рождённому здесь, среди вековых лесов, нетоптаных троп и каменных круч, было известно, где и как пройти, по каким дорогам и в какое время. Может, поэтому настырные турки так и не смогли завоевать этот девственно чистый край, в котором небо опрокинулось в глубину озёр, а чёрнаяземля рождала немыслимо богатые урожаи, словно платила труженикам стократную дань за их трудолюбие, пролитый пот и веру в свою землю и своё предначертание – жить на замшелых камнях, разбросанных повсюду. Из этих камней они научились строить добротные дома для жизни, куполообразные церкви для души и веры и ажурные резные хачкары[3] для вечного успокоения. В доме Чобан-Газара на полках соструганного вручную деревянного шкафа в глиняной посуде и карасах[4] на полу он хранил свои травяные сборы – пастушью сумку и кору ивы, которой сбивали высокую температуру, листья крапивы и высохшие соцветия ромашки, помогающие при бессоннице, а ещё мать-и-мачеху, подорожник, пустырник и много других снадобий, о предназначении которых было известно только ему. На подоконниках подсыхали листья, в глиняных мисках лежали перевязанные корешки, в стеклянных тёмно-зелёных толстых бутылях с закрытым горлышком хранились настойки. Сколько раз домочадцы говорили ему: «Не ходи один в горы, мало ли что может случиться. Где потом тебя искать?» «А что случится? – искренне удивляясь, как ребёнок, возражал он. – С кем я плохого обошёлся, чтобы меня обидели? Волки, и те меня не трогают, понимают, что не со злым сердцем я по горам хожу. Да и татары все меня знают, а те, кто не видел, так слышал. Я их всех лечу – и детей и стариков. Зачем меня обижать? От меня только польза всем. Кто не помнил, как однажды русский губернатор послал к нему на арбе одного из своих солдат: его ноги распухли и почернели и были похожи на ствол старого, сгнившего дерева. Тамошние доктора хотели ампутировать конечности, но кто-то предложил отвезти солдатика в Горис. Чобан-Газар вытащил нож, предупредив сопровождавшего, что если гной будет горький на вкус, то он не сможет ничем помочь. Быстрым движением провёл ножом по ране и, попробовав его, бросил извозчику: – Расседлай быстрее коня. Лечить будем! Азариц, дорогой, – обратился к своему помощнику, – хаш[5] вари, снадобья вытаскивай! Лечить, кормить надо солдата нашего.

Художник Рубен Оганесян

Художник Рубен Оганесян

Однажды ему привезли женщину, которая уже третий день мучилась в родовых муках. Газар ножом разрезал ребёнку темечко, зацепил его двумя пальцами и тихо-тихо вытащил малыша, а затем зашил шёлковой ниткой новорождённому головку. Больных, привозимых к нему, обычно устраивали на ночлег в задней части дома. Азариц перевязывал им раны, давал настойки, а главное, кормил вкусно и сытно. Для этого костоправ Газар не жалел своих многочисленных баранов. Все помнили и то, как Чобан-Газар спас родного брата пристава Гориса. Татары напали на него в горах, ограбили, избили до полусмерти и напоследок исполосовали голову острыми кинжалами, бросив на съедение кабанам и медведям. Когда умирающего нашли и привезли в больницу, то врачи только руками развели, мол, помочь невозможно, а родственники уже и не думали «Нарек»[6] ему в изголовье класть – всем было ясно, что не жилец он на этом свете. Запричитали женщины, стали бить себя по коленям, рвать волосы, понимая, что жить ему осталось считанные дни. Так, наверное, и случилось бы, если бы не спустился с гор Чобан-Газар. Посмотрел внимательно глазное яблоко, пощупал пульс, а затем велел снять волосы с головы больного и послал за коровьей лепешкой, но предупредил, что нужна ему только такая, на которой есть плесень старая. Все армяне, у кого ноги-руки целы были, побежали по дорогам в поисках коровьей лепёшки. Ни одной на дороге не оставили. Спорили, пока несли, у кого из них самая старая, перекладывали с рук на руки, боясь, однако, трогать плесень – святое лекарство, о котором говорил Чобан-Газар. На неё вся надежда и была. Столько коровьего «добра» ему нанесли в больницу, что на горных дорогах чисто стало. Газар эту самую плесень и положил на рану своего больного. – Вот и всё пока, – сказал он. – Не трогайте его, пусть лежит. А там уж, что Господь Бог пожелает. Всё, что в моих силах было, я сделал. Через пару дней больной открыл глаза и увидев возле себя Газара. Тихим дрожащим голосом сказал: – Ты здесь, Газар? Тогда я могу быть спокоен. Значит выживу… После этого собрались горожане и вместе с врачами местной городской больницы написали письмо русскому царю Николаю Второму, чтобы тот своим высочайшим императорским указом наградил Чобан-Газара и представил к царской награде.

Художник Рубен Оганесян

Художник Рубен Оганесян

Не каждый может людям столько добра делать, но, видно, род Ханзадьянов особенный, раз Господь наградил Газара способностью продлевать жизнь человека, да только не успел он получить награду – грянула революция, как продажная девка, приползла и в эти края, а вскоре ушёл из жизни и сам лекарь. Вылечил холеру, что косила людей в одном татарском селе, а они в благодарность принесли ему казан плова, бросив туда немного отравы. На похоронах лекаря многие со слезами на глазах вспоминали исцелённых им людей, но особенной была история о том, как он спас единственного сына Салим-бея, который жил неподалеку от Гориса. В зелёной ложбинке гор под чистым синим небом уютно разместилось небольшое татарское село. Дым поднимался от крыш, блеяли овцы в загонах, хорошо ли, плохо ли, жизнь в каждом доме шла своим чередом. У Салим-бея был полный достаток в семье, купеческие дела шли успешно, здоровьем его бог не обидел, жена детей рожала через год, как и положено. Всё было хорошо, только долго не было у него наследника, и когда жена родила, наконец, крепкого и здорового мальчика, радости в доме было немерено. Сколько овец тогда зарезал счастливый отец, никто не считал. Всё село собралось поздравить Салим-бея с такой радостью – каждый нёс в руках подарок для него, жены и маленького ребёнка, которого назвали Али. Несколько дней гуляли, пили, ели. После всех торжеств в дом пришёл ещё один гость – Чобан-Газар. Он в горах траву собирал и только когда спустился вниз, родные рассказали ему, какая радость случилась в доме Салим-бея. Друзьями они были с давних пор. Газар приходил к Салим-бею и приносил женщинам цветные платки, мужчинам – крепкий табак, а на телеге привозил своих знаменитых чёрных баранов с волнистой шерстью. А уж если Салим-бей к нему в гости пожаловал, то невестки и дочери Газара бегом собирали на стол, чтобы достойно встретить. Гость в этом доме был от бога. – Ты хоть и хороший врачеватель, мой дорогой Газар, только лучше, если твоя помощь мне никогда не понадобится, – говорил Салим. – Пусть мои травы и настойки пойдут на лечение твоих врагов, – соглашался Газар, кивая головой. Шли годы. Салим-бей жил в достатке. Ароматом роз веяло в саду, наклонялись до земли от созревших груш и яблок тяжёлые ветки деревьев, главное, сын рос на загляденье крепким и смышлёным. Отец с детства приучал его к лошадям, верблюдам, часто возил с собой, чтобы сын научился разбираться в людях, ведь жизни учатся, путешествуя и общаясь с народом. Когда мальчику исполнилось девять лет, отец подарил ему молоденького верблюжонка – неуклюжего и тонконогого, с большими глазами. Салим-бей по-особенному почитал это животное. На верблюде, согласно Корану, ездил сам Мухаммед. Али из рук кормил и поил своего верблюжонка, гулял с ним по горам, они вместе пили студёную воду из родника, вместе бегали по тропинкам, а когда ребёнок уставал, то забирался на спину своего друга, которому дал кличку Шахур. Верблюд всегда прибегал на голос Али, стоило ему только позвать. Все смеялись, когда подрастающий Шахур, у которого на горбу всегда лежала красивая бархатная попона с колокольчиками, шёл за мальчиком, словно несмышлёный ребёнок за своей матерью. Только однажды дромадер не послушался своего молодого хозяина – он жевал сочную траву и не откликнулся на зов. Али, разозлившись, привязал Шахура к дереву и избил палкой. Не посмотрел он в круглые полуприкрытые мохнатыми ресницами глаза своего провинившегося друга, иначе увидел бы там не боль или раскаяние, а только злость дикого животного. Белки глаз верблюжонка налились кровью и готовы были лопнуть. Три дня не подходил мальчик к верблюду. Три дня не давал ему пить и есть. Никто не смел ослушаться приказа, несмотря на то, что Али был самым младшим в семье, но единовластие родилось раньше тела, раньше души. Даже мать родная обращалась к нему, как к взрослому мужчине. Ещё три долгих дня прошло, прежде чем в глазах верблюда растворился, наконец, гнев и остыла вскипевшая ненависть. Отвязывая от дерева, мальчик ещё раз пнул верблюда, чтобы показать свою силу и власть над ним. Рядом стояли отец, дяди и, смеясь, наблюдали, как он усмиряет непокорное животное. Глаза у верблюда были опущены в землю, казалось, дух его был сломлен, но вскоре толстые губы уже жевали сочную траву и пили студёную воду. Со временем эта история усмирения духа непокорности забылась всеми. Снова мальчик и животное были вместе, снова верблюд прибегал, как и раньше, на знакомый голос, несмотря на то, что вымахал и превратился в большое сильное животное, но на Востоке хорошо известен злобной нрав и цепкая память дромадеров. Однажды Али поехал на верблюде в соседнее село, где жила его замужняя старшая сестра. Он хорошо знал эти места, не раз ездил с отцом, да и кого ему было бояться – с ним был его Шахур. В полдень пошёл сильный дождь, и они, чтобы переждать непогоду, свернули с тропинки. После дождя решили идти дальше, но скользкая дорога была ими выбрана неправильно… они заблудились. Долго петляли и только к вечеру подошли к тутовым садам возле Гориса. Лето было в самом разгаре. Воздух после дождя был чистым, аромат цветов щекотал ноздри. Али срывал крупные чёрные ягоды тута и запихивал в рот, чтобы хоть немного унять голод. Сладкий фиолетовый сок капал на одежду. Когда мальчик наелся, то потянул верблюда, который поодаль жевал сочную траву. Надо было торопиться, чтобы найти дорогу и до темноты добраться до дома. Не сразу понял Али, почему верблюд стал фыркать и трясти головой, заартачился, не подчиняясь хозяину, а покорность в глазах как-то быстро сменилась лютой ненавистью, покраснели белки, как в тот день, когда мальчик избил своего друга за непослушание. Вспомнил Шахур, сохранил в извилинах своего мозга преподанный ему когда-то жестокий урок. Наклонил он голову, чтобы дотянуться до мальчика шершавыми толстыми губами, оскалились в злобной ухмылке жёлтые зубы, чтобы укусить, отомстить за боль и унижение. Это Али уже забыл о том, как избил однажды верблюда, но ничего не забыл Шахур, все эти годы он держал в уголках памяти свои злые мысли и ждал своего часа, долго ждал. Али бросил поводья и, едва сообразив, куда бы спрятаться, рванул за большой камень, за которым, на его счастье, оказалась большая дыра. Она вела в узкую пещеру, каких в этих краях было множество. Только-только Али перевёл дух и собрался ползком пролезть вглубь пещеры, как увидел два жёлтых огонька, вперившихся него, не мигая. Ядовитых змей в горах Кавказа водилось несметное множество. Али, на своё несчастье, оказался между двух огней, и такой страх сковал его, что камень бы лопнул от напряжения. Кричать? Но кто услышит голос из этого подземелья? Верблюд тем временем подошёл к дыре и попытался просунуть свою морду, чтобы ухватить за одежду обидчика, вытащить из укрытия, укусить и растоптать сильными ногами. Шахур в одночасье превратился в злейшего врага, жаждущего мести. Его длинный тёмный язык уже подкрадывался к ноге мальчика. В небольшое пространство между камнем и стеной пещеры втиснулась злобная морда, обнажив сильные, похожие на ржавчину, крупные зубы. Вот уже шершавый язык верблюда коснулся ноги мальчика. В страхе сжался Али, стал шептать все молитвы, которым его учил мулла, путая слова и проглатывая их от липкого страха. Шурша, между камнями рядом с ним проползла змея. Солнце в пещеру почти не проникало, постоянная влажность сделала её местом обитания всяких тварей и гадов, которые не переносили дневного света. Али скосил глаза, сжался от испуга, не зная, откуда ему ждать опасности в первую очередь, но тут внезапно змея сделала резкий выпад головой и на доли секунды коснулась языка верблюда. Мальчик от увиденного потерял сознание. Когда пришёл в себя, было уже темно. Боясь сдвинуться с места, он просидел на одном месте до утра. Когда первые любопытные лучи солнца ударились о камень, закрывающий вход в пещеру, Али оглянулся. Змеи нигде не было видно, только извилистые полосы на земле напоминали о ней. Он прислушался, но кроме пения птиц да стрекотания кузнечиков, ничего не было слышно. Мальчик медленно и осторожно прополз через ту самую расщелину, в которой вчера ему удалось спастись от злобного верблюда, и вылез из пещеры. Мёртвый верблюд лежал на дороге. От его вздутого живота шёл неприятный тошнотворный запах. Али, сам того не осознавая, в порыве ярости и злости, стукнул ногой изо всех сил прямо по животу верблюда. Крепкая кожа верблюда лопнула от удара, а нога мальчика провалилась в вонючие внутренности, разрывая набухшие гнилые ткани. Зловонная жёлто-зелёная слизь брызнула во все стороны, мальчик внезапно почувствовал резкую боль, словно наступил голой пяткой на острую палку. Крик вылетел из его рта, долетел до небес и вернулся обратно на землю, чтобы не дать умереть от отчаяния его беспокойному отцу, который весь день с родственниками искал своего единственного сына по горам и окрестностям. На крик мальчика прибежал садовник, который подрезал деревья в садах. Увидев ребёнка, он посадил его на свою лошадь и привёз в дом Чобан-Газара. Мальчик был без сознания. Три дня и три ночи не отходил от него Чобан-Газар. Сначала помыл ногу, которая стала чернее ночи, почистил рану, а потом, с божьей помощью и со всеми своими волшебными настойками и травами, теми самыми, которые должны были пойти на лечение врагов почтенного Салим-бея, вылечил ребёнка. Не поверил купец глазам своим, а потом и ушам, когда сын рассказал всё, как было. Но зато потом и радости было столько, что море по сравнению с ней мелким показалось. Попросил знатный азербайджанец прощения за свою пустую надменность и глупую надежду, что все беды и болезни стороной обойдут его сына и не понадобится им помощь Газара. – Что не сболтнёт глупый язык человека, дорогой Чобан-Газар? Пусть твои враги растают, как первый снег на дороге под копытами лошадей, а те цветы и травы, которыми ты людей лечишь, пусть принесут ещё больше облегчения твоим больным потому, как твоей святой рукой приготовлены, – говорил он, подминая под себя услужливо подложенные женой мягкие парчовые подушки, которые она предложила и гостю. – А у меня нет врагов, дорогой Салим-бей, – просто ответил ему Газар. – Никого в жизни своей я не обидел, сам знаешь. Я людям несу надежду, продлеваю жизнь, когда господь Бог мне это позволяет. Все мы в руках нашего Создателя. А бог, он един для всех, не так ли? Хотел уклониться от ответа Салим-бей, видимо, посчитав, что аллах никак не может быть богом единым для мусульман и христиан, но помня, как он спас его сына, согласился. – Верно говоришь, брат, – ответил он. Не стал спорить с армянином, а вслух добавил: – Все, что из твоего рта вылетает, драгоценными камнями падает на землю. Было бы кому их собирать. Он отсыпал щедрой рукой золото из мешка, но Чобан-Газар отвёл его руку. – Найдётся тот, кому собирать, дорогой сосед, а золота твоего мне не надо. Сыну оставь, отложи ему на свадьбу. Я не за деньги добрые дела делаю. А платой мне будет твоё искреннее отношение. Что простому армянину нужно? Доброе слово и честный взгляд соседа. Остальное он своими руками сделает. Сам знаешь, – добавил Чобан-Газар и перекрестился под пристальным взглядом правоверного. – От денег ещё никто не отказывался, – удивился Салим-бей. – Может, мало даю, сосед дорогой? Ты скажи, знаешь ведь хорошо, мне для сына ничего не жалко. Ты его спас, добро в мой дом принёс. Словно второй раз мне аллах сына подарил. – Знаю, дорогой, сын в семье – надежда и оплот дома, главная стена, на которую крыша опирается. У меня тоже два сына растут, ещё как понимаю тебя, но денег не возьму. Не обижайся. Кто знает, может, придёт время, когда и я тебя об услуге попрошу, вот тогда и ты протянешь мне свою руку, если не забудешь, дорогой бек. – Как ты можешь такое подумать? – искренне возмутился хозяин. – Мы – правоверные и обманывать для нас – самый большой грех. – Истинную правду говоришь, мой друг. Каждый получит от Господа по мере того добра, которое он делает в жизни. Проклят, кто слепого сбивает с пути. – Знаешь, дорогой Чобан-Газар, я часто думал – жаль, что ты не магометанин. Твоё сердце полно доброты и искренности, поступки твои правильные. Аллах рад был бы иметь такого сына, как ты. Аллах – друг тех, кто уверовал в него, он всех выводит из мрака к свету. А благоволения аллаха – это великая удача! Почему бы тебе, дорогой мой друг, не подумать об этом? – сощурив глаза, проговорил Салим-бей. – Мы бы ещё большими друзьями стали, вечера в умных беседах проводили. Каким бы ты уважением пользовался у нас?! Чобан-Газар уклонился от ответа. Понимал, что любой ответ, кроме согласия, был бы нежелательным для бея, который в уме держал заготовленную для соседа своего фразу: «Тех, кто не уверовал в аллаха, он силой приведёт к наказанию мечом и огнём. Аллах велел воевать с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет бога, кроме аллаха, и Магомед – пророк его…» Не понимал армянин, что бей добра ему желает, что переход в другую веру мог бы быть счастьем для всей его многочисленной семьи. Аллах подарит им благие жилища в райских садах вечности. Христиане купили себе заблуждение за прямой путь, а наказание за прощение. Не понимают, что лишь аллах силён над ними, лишь он сведущ о всякой твари, о всякой вещи. Но не изменил Чобан-Газар ни религии своей, ни принципам. Его доброта, как и раньше, у всех на устах была, ветром переносилась от горы к горе. Он любил повторять: «За моё добро пусть бог моим детям и внукам счастья даст да жизнь их продлит, чтобы род не прекратился, а только множился». Когда умер Чобан-Газар, то на его похороны из девятнадцати сёл Зангезура шли и шли люди, чтобы попрощаться да посетовать на то большое горе, которое не только родным Чобан-Газара выпало, но и всем жителям края, потеряв такого лекаря. Вечер был насыщен ароматами первых весенних цветов. Порывы лёгкого ветра наклоняли до земли ветви деревьев, усыпанных светло-розовыми огоньками цветов. Уже давно зашло солнце, и ночной полумрак города растворяли редкие электрические фонари да лампы в окнах домов, из которых доносились негромкие разговоры, прерываемые только песнями пастухов. На тёмно-синем небе появлялись звёзды, вспыхивая далёким мерцающим светом. Пастухи привели с пастбищ стадо баранов и устроились на покой в саду. Убаюканные ночной прохладой и тишиной, дав желанный покой своим уставшим за день ногам, пастухи играли на свирели. Тёмные и заскорузлые пальцы медленно перебегали по отшлифованной глади инструмента, и музыка, казалось, заполняла всё пространство вокруг, навевая воспоминания о белоснежной макушке вечного Арарата, который горько плакал в одиночестве на чужбине, скучая по своему народу, не слыша привычного родного языка, грустных песен пастухов, собирающих свои стада, журчания хрустальных родников, пения и щебетания птиц, не чувствуя сладкого запаха цветов. Какая тяжелая участь выпала им всем, их родине, их земле и даже тем камням, которых было в изобилии повсюду. С закрытыми глазами пастухи покачивались в такт музыки, которая проникала в душу людей, задевая каждую струнку. Казалось, даже темнота растворяется, искажая в вечернем сумраке привычные с детства очертания гор. Изредка печальную мелодию заглушало блеяние молодого барашка или мычание коровы. Утром следующего дня, едва только первые блики солнца растворят ночную мглу и отбросят голубой туман с прохладных каменистых гор, как в привычном распорядке все поспешат к своим делам, торопясь завершить начатую работу. День начинается с утра, год – с весны.

Три путешествия

Ксения Бродацкая. Россия, г. Санкт-Петербург

Ксения Бродацкая. Россия, г. Санкт-Петербург

Заведующая библиотекой. Родилась в 1974 году в городе Чистополе Татарской АССР. По окончании средней общеобразовательной школы работала в Центральной библиотеке города Печоры Республики Коми. В 1992 году поступила в Санкт-Петербургский государственный институт культуры и искусств им. Н. Крупской на библиотечно-информационный факультет, который окончила в 1997 году. С 2001 года изучает научно-культурное наследие семьи Рерихов, принимает участие в конференциях. В 2004–2008 гг. была индивидуальным предпринимателем, занималась книгоиздательской деятельностью. С 2011 года работает заведующей библиотекой-филиалом № 10 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Калининского района» (сокращенно СПб ГБУК «ЦБС Калининского района»). Имеет множественные Благодарственные письма от Администрации Калининского района Санкт-Петербурга и ЦБС Калининского района, а также Дипломы победителя в конкурсах профессионального мастерства. Призёр Международного литературного конкурса «Армянские мотивы» (2019).

1. Признание в любви к МОЕЙ Армении

После путешествия по Армении эта страна незримо присутствует в моей жизни – каждое мгновение она во мне, вокруг меня, в моих мыслях, в моём сознании и в моём сердце. Ни с одной другой страной не сложилось у меня такой любви, какая есть теперь между мной и Арменией. И я знаю – у нас это взаимно! Она тоже любит меня. Я это чувствую и принимаю, как приняла её дары в своё сердце – она наполнила его своим теплом и ощущением необыкновенного счастья, не испытанного мною ранее. Это очень щедрое место на Земле!Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью.Друг другу двери сердца отворить!Армения, звенящая огнем и кровью,Армения, тебя хочу я полюбить…Сергей Городецкий

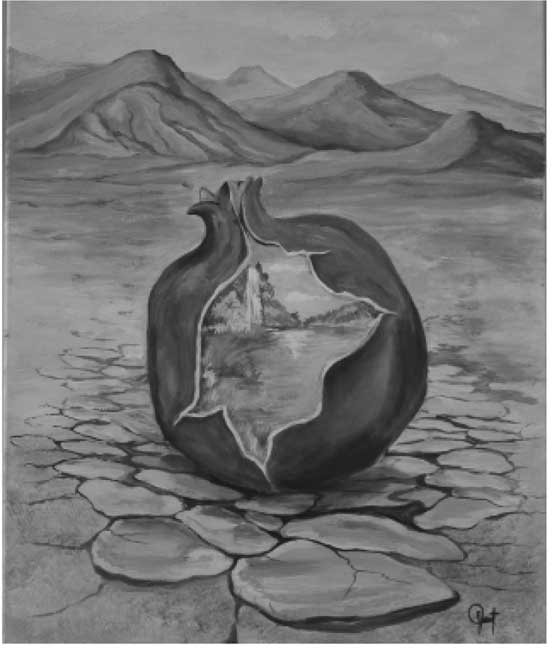

Художник Карен Агамян

Художник Карен Агамян

Говорят, что армяне любят хвастаться. Нет. Это не хвастовство! Это гордость за свою страну, за Родину-Мать, за землю с многотысячелетней историей, богатейшей культурой, крепкими семейными традициями и истинными ценностями. Именно ей суждено было стать первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. Именно ей суждено было построить первые христианские святыни – удивительные по красоте монастыри и храмы, привлекающие своей аскетичностью, простотой убранства и в то же время богатством архитектурной изобретательной мысли. А сколько Армения подарила миру великих сынов, прославивших её в веках своими талантами?! Говорят (опять же) – «увидеть Париж и умереть». Я видела Париж… Он прошёл коротким эпизодом через мою юность, но никогда не присутствовал в моей жизни. Ни разу не вызвал чувства тоски по нему. Как и любой другой город или страна. Разве что Петербург… А Армения меня не отпускает! Так же, как когда-то не отпустил Петербург! Я остро чувствую, как она прорастает сквозь меня, и чем больше времени оставляет за собой моё путешествие по ней, тем сильнее я тоскую. Тем острее мои чувства по отношению к ней. Тем больше я испытываю состояние безысходности, потому что не знаю теперь, как жить вдали от неё. И как сделать так, чтобы видеть и бывать в ней чаще. Я плакала в Армении. Но это были слёзы счастья, когда сердце трепещет от восторга, и этот трепет насквозь пронизывает тебя, окутывает неземной радостью, и кажется, что душа очистилась, а опыт лет минувших был лишь подготовкой к осмыслению этого трепета и восторга. Память сердца освободилась и позволила увидеть, что хранится в его глубинах… Теперь я знаю – чтобы полюбить, понять и почувствовать Армению, надо созреть. Как созревают зёрна граната. Мне надо было дорасти, чтобы захотеть впитать в себя историю и культуру другой страны, полюбить её всем сердцем, да так, чтобы любовь к ней умножалась в бесконечности. Я выросла, и теперь я люблю Армению. И, Боже мой, как же мне нравится открывать в себе это чувство!

15.09.2016

2. Цавдтанем, моя Армения!

…И с караваном из далёких стран,Что были лишь приютом – не приманкой,Мне суждено вернуться в ЕреванВ одной из жизней будущих – армянкой…Арина Меркулова

Моё второе путешествие по Армении осталось позади. Началось его длительное осмысление, в котором, я уверена, мое понимание этой страны станет ещё глубже, а любовь к ней – ещё сильней и преданней. Я полюбила Армению заочно: ещё ни разу не ступив ногой на её землю, моё сердце уже принадлежало ей, а душа стремилась туда, где всё дышит древностью, где каждый камень слагает ступень истории. Мне хотелось погрузиться в её культуру, надышаться её воздухом, расспросить эти камни о том, что они помнят. В моём первом путешествии по Армении, сидя на ступенях у руин древнего храма Звартноц, я размышляла над тем, как много может рассказать дыхание камней, как много они знают, а мы, люди, никак не научимся их слышать и понимать. И как же хочется научиться этому именно там – в Армении!Как армянин, я Арарат люблю,Как армянин, с ним вместе я скорблю…Расул Гамзатов

Художник Карен Агамян

Художник Карен Агамян

И, вот, второй раз из иллюминатора самолета я пытаюсь разглядеть Арарат. Он не показывает мне свои вершины, прячет их в облаках, интригует, зовёт поближе… А я мечтаю закричать ему "как армянин, я Арарат люблю…", да так, чтобы мой голос достиг заветных вершин и звучал долгим эхом в его снегах. Сколько раз мне ещё придётся приехать сюда, чтобы увидеть его во всей красе, чтобы почувствовать, как он отвечает на мою любовь? Сколько раз Арарат приснится мне во сне, прежде чем наяву я смогу обнять его глазами?.. Армянский язык. Я знаю только несколько слов, но как радуется всё моё естество, когда я узнаю знакомые слова в услышанной речи или в песне! Каким родным кажется мне язык моей Армении! Я в Ошакане. Стою рядом с усыпальницей Великого Месропа Маштоца, создателя армянского алфавита и основателя армянской письменности. Сердце наполняется торжественностью и невыразимым трепетом – как будто я касаюсь древних мистерий. Вспоминаю, что каждая из 36 букв армянского алфавита была соотнесена Месропом Маштоцем с определённым словом, слагающимся в молитву. И если выучишь молитву, запомнишь алфавит, выучишь алфавит – запомнишь молитву. Разве это не чудо?! А какое чудо создаёт армянский народ, устанавливая целую галерею памятников, посвящённых буквам алфавита! Только вдуматься – памятники буквам! Как нужно любить свой язык, историю и культуру, чтобы воспевать в архитектуре буквы! Одна такая аллея находится в Ошакане – рядом с часовней, где похоронен Святой Месроп Маштоц, а другая – прямо у автомобильной трассы, на склоне горы Арагац. Меня переполняет счастье, когда я самостоятельно нахожу «свою» буковку, с которой в армянском языке начинается моё имя, фотографируюсь рядом с ней, глажу пальцами каменное изваяние из розового туфа, светящееся в лучах солнца. И снова я печалюсь от того, что не знаю армянский язык. Я хочу научиться хотя бы понимать его. Ведь сколько раз в Армении люди заговаривали со мной на армянском языке, удивляясь при этом, что я их не понимаю. Везде принимали за армянку, а, значит, за «свою». И это согревало моё сердце, делая меня ещё роднее и ближе к армянскому народу. И пусть я не смогу выучить этот сложный красивый язык, но ничто не помешает мне сегодня об этом мечтать. Смотрю из вагончика канатной дороги на монастырский комплекс Татев – величественный архитектурный ансамбль. В прошлое путешествие здесь осталось моё сердце – чем ближе монастырь, тем сильнее радость и волнение. Я знаю: когда зайду в храм, слёзы невольно потекут ручьём, и долгим будет моё благоговение. Вспомнилось, как в сентябрьскую поездку наша экскурсионная группа получила благословение от отца Микаела. Никогда я не видела у священника таких глаз – добрых и всепрощающих. И, вот, я молюсь, чтобы вновь увидеть его, чтобы ещё раз испытать то незабываемое ощущение. И молитва моя услышана. Он вновь благословляет меня, с мягкой ласковой улыбкой шепчет слова молитвы. Вокруг тишина, но я слышу каким-то внутренним ухом тихую музыку… Отец Микаел видит мои слёзы, и его ласковый взгляд ещё сильнее действует на меня. Слёзы наполняют глаза, стекают по щекам, и тут наступает лёгкость, а вслед за ней – невыразимая словами радость, тихая и умиротворённая. Я ничего не просила в своей молитве, она была безлична – ничего для себя. В таком месте, как Татев, лишь одно желание слагается в молитву – хочешь, чтобы был мир на армянской земле, чтобы мир был во всём мире… Я знаю, я сюда ещё вернусь, потому что здесь снова остается моё сердце. Я вернусь, чтобы умножить свою молитву! Я думаю о том, как мне хорошо в Армении. И пытаюсь вспомнить ещё хотя бы одно место на земле, где я испытывала такое же умиротворение, где было также уютно моему сердцу, куда бы так стремилась моя душа, но не могу. Возможно, таким местом могла бы стать Индия, но она пока остаётся лишь в мечтах. А Армения – реальность, притягивающая к себе, словно мощный магнит, влюбляющая в себя всё сильнее, зовущая прикоснуться к святыням, обволакивающая своей энергетикой, побуждающая созерцать и размышлять над своей древностью. Вспомнила, как когда-то меня восхитило Красное море, его чарующая красота, но теперь этот кусочек природы во всём своём многообразии кажется мне… однообразным… В его постижении я не чувствую спирального движения, в вихре которого раскрывалась бы я сама, где память сердца нашептывала бы свои тайны, уводящие в глубь веков и наполняющие смыслом существование. Шесть дней – как же это мало! Мало, чтобы испытать максимум удовольствия от общения с этой дивной страной. В Армению надо ехать надолго. Чтобы успеть напитаться её культурой, чтобы насытиться вдоволь её гостеприимством, надышаться её чистым воздухом, насладиться радостью от общения с удивительной природой. И, вот, я начала планировать следующую поездку. Я забросила свой магнит в будущее. И живу теперь новым путешествием. В следующий раз это будет… Арцах! Цавдтанем, моя Армения…

15.05.2017

3. МОЙ Арцах

Арцах… Впервые я смакую это слово, как совсем недавно смаковала каждое мгновение, проведённое там, стараясь сохранить в памяти каждую встречу и знакомство, ставших очень дорогих сердцу людей, их искренне улыбающиеся лица, какие-то невероятные совпадения и «неслучайные» случайности. Карабах (историческое название – Арцах) я открыла для себя сравнительно недавно. Сначала было знакомство с Арменией, очарование этой страной, её древностью, непреходящей самобытностью. Погружение в историю и культуру Армении – страны, которую по праву называют музеем под открытым небом, – духовные открытия, сделанные во время путешествия по ней, буквально взорвали моё сознание и вызвали непреодолимое желание познакомиться, а в дальнейшем и углубиться в постижение удивительного мира Нагорного Карабаха. Он стал моей мечтой, а в какой-то момент – и навязчивой идеей. Всё, что связано с Арменией и армянским народом, изначально вызывало во мне необъяснимый трепет. Что это: память сердца? Духовное единение? Родство душ? Тайна притяжения темпераментов? Я до сих пор ищу ответы на эти вопросы, которые побуждают не к праздному размышлению, а к глубокому синтетическому анализу всех моих устремлений, открытий и познаний. Со своими армянскими друзьями я всегда «шучу», говоря, что в одной из жизней наверняка была армянкой. Но шутка ли это? Для тех, «кто живёт один раз», это, конечно же, шутка, вызывающая скептическую улыбку. Но для меня, – человека, убеждённого, что эволюция человеческого духа происходит сменами циклов (или сменами жизней), когда каждое последующее воплощение есть ступенька на пути к духовному совершенствованию, – это действительность, дающая возможность заглянуть одновременно в прошлое и будущее, причём не только моё, но и целого народа. Поэтому я поехала в Карабах не столько знакомиться, сколько «вспоминать». И с самого первого шага по арцахской земле в череде событий я уловила смысл этого притяжения, наслаждаясь приобщением к таинствам покорившего меня горного края. И теперь, спустя некоторое время после путешествия в Карабах, я смакую чудесное послевкусие, ощущаемое каждой клеточкой тела и каждым атомом души. Я смакую чувства, родившиеся там, воспоминания, заставляющие сердце сжиматься, а душу плакать… от тоски, от сопереживания и восхищения…Армения!.. Сыновней крови взвесьОсела на камнях, струится в розах.Терпение не иссякает здесь,А воздух разреженный, как при грозах.И никогда не вызволить тоскуИз глаз твоих, как си бемоль из звука…Понятно это и по голоскуВоистину бессмертного дудука.Арина Меркулова

Художник Константин Мурадов

Художник Константин Мурадов