Рязанцева Н.Б. Не говори маме [Наталья Борисовна Рязанцева] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Рязанцева Н.Б. Не говори маме

Предисловие

Тишина. Я выключаю радио — «Эхо Москвы», и такая наступает в доме пугающая тишина… Теперь я боюсь тишины. А когда-то — «тишина — ты лучшее из того, что слышал. Некоторых мучает, что летают мыши» — Пастернак. Пел Гена Шпаликов под свои три аккорда, пока еще не сочинил собственные песни. «Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гардин», — тоже он пел и привил мне Пастернака на всю жизнь. А должно было быть наоборот: в его суворовском детстве этого не проходили, а в моем литературном кружке… Так и тянет писать про детство. Дожила до двадцать первого века, до возраста, когда память опрокидывается, и голоса оттуда слышней вчерашних. «Под вечер старый обходчик идет, по рельсам стучит…» День железнодорожника. Мы — железнодорожные дети, и всегда жили у железной дороги — в Лосинке, потом в Москве — у трех вокзалов, и первое мое, самое первое воспоминание, единственное из довойны — слово «дрезина»: мама поедет на дрезине и привезет мои игрушки, а я — без игрушек, но зато с папой и его сослуживцем Дмитсеменычем в поезде, в купе. Счастье! Никто не торопит спать, мужчины выпивают и закусывают, Дмитсеменыч показывает тенями на стене разных зверей — то крокодила, то кузнечика. Мы едем в деревню — нашу однофамилицу: Рязанцево. Там и застала нас война. Моя связная память начинается с бомбежек, с октябрьской паники сорок первого года. Со служебного вагона с железной печуркой, с неунывающей проводницей Лидией Федоровной, вечной путешественницей, как оказалось позже. «Старухи моего детства» — отдельная тема! За ними стояли какие-то тайны — за этими нищими, «бывшими», и я научилась не задавать лишних вопросов, вообще не задавать вопросов, молча отгадывать загадки этой «жизни бедной на взгляд, но великой под знаком понесенных утрат». Так что же, вот так все подряд и рассказывать, как мне «купили» брата в октябре сорок первого, а зимой привезли умирающих дядю и тетю из блокадного Ленинграда, и все мы всемером в чужой квартире с зениткой над нашим потолком как-то выживали, и роптать было неприлично, и вообще болтать. Мой детский лепет остался «про себя». «Когда я ем — я глух и нем», «не говори, когда тебя не спрашивают». Я всем мешала, все мешали мне. Вечерами бабушка потихоньку читала мне Некрасова и Агнию Барто, я все уже знала наизусть и если услаждала родителей лепетом «от двух до пяти» — то только в рифму, не своими, чужими словами. Так что же, все по порядку, все «о себе любимой»? Нет, я не была у себя любимой. Может, так и назвать — «Про себя нелюбимую»? «Про нас нелюбимых»? Это тема из детских тайных вопросов, она меня давно мучила. Все что я писала в сценариях, в рассказах имело отношение к этой древней, на роду написанной несправедливости: почему одни — такие хорошие и так стараются, чтобы их любили, а их все равно не любят, а другие ничего не делают, терзают близких и плюют на всех, а их все равно любят, им готовы подчиняться. Что за необъяснимая власть? Я забегаю вперед к недетским вопросам. Отыскать в раннем возрасте причины приметы, намеки на всю дальнейшую жизнь, провести свой домашний психоанализ — это ли не соблазн? Основной инстинкт всякого пишущего. Но профессия сценариста вырабатывает другие инстинкты. Инстинкт сюжета, конфликта, интриги, чтобы не дай бог зритель не заскучал. Я этому учу студентов. Я прочла бездну сценариев, а на самом-то деле я люблю читать правдивые воспоминания, дневники и письма, бессвязные заметки из записных книжек. У меня их тоже немало скопилось, сверх того, что напечатано в журналах и сборниках — мемуары, статьи, интервью. Ломаю голову, что из этого взять и в каком порядке расположить? Что сократить и что добавить? Вот уже лет двадцать — нет, больше, с тысяча девятьсот семьдесят шестого года, когда вышел фильм «Чужие письма», мне задают вопросы, а я честно, торопливо отвечаю — журналистам, критикам. Всегда остается неприятный осадок — досада, что главного не сказала, сказала не так, да еще переврали. Начали говорить о чем-то интересном и — хлоп! — перескочили на личности и оценки. У журналистов свой умысел — чтоб от имен и названий рябило в глазах. В те, уже далекие времена вопросы касались профессии и положения дел в кино, про частную жизнь не принято было спрашивать, тем более про политические взгляды и умонастроения. Иногда вдруг на встречах со зрителями — киноклубовцами, интеллигентами — прорывались незапланированные вопросы: «Как можно жить в этой стране и работать в этом подцензурном искусстве?» Тогда еще не были у всех на слуху стихи А. Кушнера «времена не выбирают, в них живут и умирают», и приходилось пространно объяснять, что жить можно — даже «через не могу», другим хуже приходилось, тем, кто до нас, и некуда мне уезжать, я здешняя, на земле своих предков. Так может, начать с предков, с того прекрасного парка у деревни Власьево, над рекой Осетр, что посадил мой прадед Сергей Дмитриевич Ржевский? Я не только прадеда, ни одного из дедов не знала, они умерли задолго до меня, но есть гора фотографий, есть бабушкины дневники начала уже прошедшего века, есть в Рязани историк, знающий их, то есть мою родословную, лучше меня. Когда-то, в юности была мечта: вот состарюсь, и там, на досуге, займусь своими корнями — поеду, полезу в архивы, напишу про угасание древнего рода… В детстве мне грезился роман в стихах — «Власьево». Куда там! Я оказалась, под стать нашему поколению, беспамятной и равнодушной к тому, что до нас. Нам простительно: своя история накрыла с головой нас, родившихся накануне «войны священной», научившихся читать к Сталинградской битве. Нас отрезали от предков всей громадой событий, историческим голосом Левитана. Тут поневоле забылись семейные легенды, фамильные реликвии, и много позже я оценила сундук с фотографиями и несколько спасенных дореволюционных вещей. Так может, в этом и найти сюжет? С каждой вещью связана целая новелла. Вот «аптечка» — совсем старушка, справила столетний юбилей, а как хорошо выглядит! Этот резной, затейливый подвесной шкафчик подарили бабушке к шестнадцатилетию. Подруги подарили — сами резали, из светлого дерева, из липы, видно барышням к двадцатому веку надоело вышивать, осваивали мужскую работу. А узор знакомый — из альбома для вышивания крестиком. Где он, тот прабабкин альбом? Мы ненавидели вещи. Позор и грех нашего поколения — презрение к мещанскому благополучию. Когда мы вдохновенно обсуждали спектакль по пьесе В. Розова, где мальчик крушил саблей мебель («В поисках радости»), уже закрадывалось подозрение, что в чем-то мы, мальчики-девочки, неправы. Наследники всеобщего разора и мирового пожара уткнулись в парадокс: нам проповедуют материализм, не дай бог «скатиться к идеализму», и в то же время — антибуржуазность, исконно русское презрение ко всяческому филистерству, накопительству (слово «вещизм» еще не придумали). Что-то тут не так, учителя запутались в терминах, или зачем-то лукавят, или просто дураки? Придется думать своей головой — это обнаружилась в восьмом классе, в четырнадцать лет, как раз в год смерти Сталина. Пытаюсь вспомнить первые проблески мысли в моей комсомольско-пионерской личности и, что удивительно, помню почти по дням свое беспокойное отрочество и свой отдельно взятый «ревизионизм». «Ну, проходи, мой юный скептик», — усмехалась преподавательница английского, озадаченная вопросом «Почему у нас одна партия, если партия — от слова „part“, то есть часть?» Я извела ее своими размышлениями и получила звание «мой юный циник». Остатки революционной романтики, вскормленные книжками Аркадия Гайдара, ушли как раз на-борьбу со «стилягами». Как я ненавидела эту «золотую молодежь» на «папиной „Победе“»! Не меньше, чем тупую пропаганду комсомольских передовиц. Куда податься с этой кашей в голове? Только в свою скорлупу, где «циник» и «романтик», кстати, замечательно уживались. Особые приметы моего отрочества, вероятно, интересны только мне, я про то время ничего не написала, первые рассказы пропали, а интересно было бы почитать… Но сейчас придет молодой сценарист Алеша Сашин, сядет за компьютер и задаст вопросы про кино. Про тот ВГИК, что был до них, про Шпаликова и Ларису Шепитько, про Киру Муратову и Илью Авербаха, про моего учителя Е. О. Габриловича, про неосуществленные сценарии. Может быть, он посоветует, или по глазам я пойму, что из моих разрозненных статей и сочинений взять в эту книгу, в каком порядке их ело-жить и как назвать. Хотела написать что-то вроде учебника для сценаристов, и название было «Ошибки, которые всегда с тобой». Остереглась — что же я буду рассказывать студентам, если я все это уже напишу? Повторяться скучно. А может, назвать «Адреса и даты»? Но они громоздятся, их слишком много, и где то в этом хаосе адресов и дат прячется и ускользает единственно точный сюжет, что никогда не дается автору — сюжет собственной жизни. Может назвать — «Тогда и сейчас»? Или попросту «Связь времен»? Где-то в первых сочинениях прячутся намеки на будущее. С них и начнем, а там посмотрим… И может, обойдемся без сюжета.СЛОВО ЗА СЛОВО

Мы никогда не расскажем целиком свою жизнь и жизнь своих друзей, потому что сами не понимаем всей правды, а если рассказать, не понимая до конца, получаются бесполезные укоризны.Эта первая часть книги выросла из моих устных воспоминаний. Вы не найдете в ней ни хронологической последовательности, ни единства цели или формы. Меня спрашивали — я отвечала. Началось со Шпаликова. С тех пор как его трагическая судьба заинтересовала многих, я давала бесчисленные интервью. Иногда они попадали в печать искаженными, изредка удавалось пресечь мифотворчество журналистов. Случались и удачи — например, двухчасовая передача, подготовленная Еленой Ольшанской для радиостанции «Свобода» в 2004 году, к тридцатилетию смерти Гены. Всегда я старалась рассказать то, что никто другой рассказать не может, и всегда снежным комом наворачивались подробности — неуместные для радио- или телепередачи, для газетной статьи. Но приходят студенты. Я уже больше пятнадцати лет преподаю. Наступил XXI век, студенты — из поколения внуков — интересуются историей, для них мы — уже история. А любовные истории — они всех интересуют. Так получились воспоминания об Илье Авербахе. Про него сделали два документальных фильма, показали на канале «Культура». То, что я не могла рассказать «для всех», я рассказываю на этих страницах, с глазу на глаз, слово за слово. Вопросы иногда вычеркивала, редактируя эти тексты, иногда оставляла, чтобы напомнить — я не пишу, я рассказываю. Про близких людей, про детство. Исключением будет рассказ-воспоминание «Самозванка», написанный для журнала «Искусство кино» под названием «Далеко от Москвы». Мемуаристов ругают: о чем бы ни писали — всегда пишут о себе. Сразу сдаюсь: это все — а себе, о себе любимой и о себе — нелюбимой, — вся первая часть.Виктор Шкловский, из статьи «Юрий Тынянов»

Вы спрашиваете про Шпаликова

Вы спрашиваете про Шпаликова. Вы хотите взять у меня интервью, прослышав где-то, что я была его первой женой, а он моим первым мужем. Недавно звонила какая-то девушка с телевидения. «Вы не могли бы нам рассказать про Геннадия Шпаликова? Мы приедем куда скажете, в удобное для вас время». — «А что за передача, сколько минут я могу говорить?» — «Ну, вы можете говорить сколько хотите, мы снимем, а потом — у нас вся передача десять минут, так что мы рассчитываем на вас — минуты три… Вы постарайтесь покороче…» Я, разумеется, отказалась, не слишком вежливо. Потом случайно наткнулась в какой-то поздней ночной передаче на сюжет про Шпаликова. С лучшими намерениями — напомнить, прославить, сообщить, что был такой поэт, написал известные песни, и вот теперь его книги выходят — с самыми благими намерениями ребята старались, и все перепутали, домыслили — чего не было никогда и быть не могло… Стало быть, надо участвовать, потому что если не я — то кто? Нас остается все меньше — тех, кто достаточно Гену знал. И были вечера памяти, и документальный фильм, и когда-то «Пятое колесо» с сюжетом про Шпаликова. И я там что-то говорила, но оставалась большая досада — не то сказала, нельзя за «три минуты», все не так и не то. А теперь и книги вышли, напечатано и то, что никак в печать не стремилось, черновые обрывки. Гена все сам о себе рассказал. В жизни много врал, выдумывал, мистифицировал, в стихах все чистая правда, затем и писал. Да вот вам на три минуты, можно обойтись и одной:Майский день — именины сердца

Эти воспоминания вошли в сборник «Сергей Ермолинский» (М.: Аграф, 2002). Но я тут много рассказываю о Шпаликове, поэтому — пусть это будет продолжением предыдущей главы; тут как раз про «связь времен».Мы познакомились с Сергеем Александровичем Ермолинским в мае 1961 года в Гаграх. Прошло сорок лет, но я отлично помню тот день, а почему — вы сейчас поймете. Но придется начать издалека. Мы с Геной Шпаликовым поженились в 1959-м, а в 1961-м наш студенческий «экспериментальный» брак стал трещать по швам, и весной Гена затеял примирение. Мы решили начать новую жизнь. Из прежней жизни — с моими родителями — мы были изгнаны, вернее, сами ушли. Для новой были все основания — Гена получил аванс на «Мосфильме» и, узнав, что я тоже скитаюсь, живу у подруги, купил два билета на Кавказ и преподнес их как спасенье: ехать и не рассуждать. Он был горд, ощутив себя «не мальчиком, но мужем». Был апрель, и знаменитая гостиница «Гагрипш», диковинное деревянное сооружение в стиле «шале», явно стояла пустая — не сезон. Мы решили непременно поселиться в ней. Я хорошо знала Старые Гагры, бывала там не раз «дикарем», с родителями, были знакомые хозяева, но это не соответствовало замыслу. Новую жизнь надо начинать в хорошем отеле, поутру спускаться в ресторан, заказывать в номер легкое вино и т. д. Цвели глицинии, восхитительно пахло самшитом, кипарисом и турецким кофе, что варили под старыми платанами. Был первый жаркий день, и солнце зализывало лужи, а мы никогда не бывали на юге весной, когда чисто, тихо, и слышно каждую птицу, и никаких отдыхающих. А в гостинице — «мест нет». Вот же — пустая! А для нас мест нет. Ясное дело, надо дать взятку, но как это делается — мы не знали. Поставив чемоданы у глициний, не мозоля глаза администраторше, мы совещались и репетировали — часа два. Ближе к закату, оголодав, Гена заложил в паспорт десятку, зажмурился и пошел на позор. Я подсматривала из-за стекла, как он глупо улыбается непреклонной тетке, готовый сию секунду бежать с покрасневшими ушами или обратить нашу взятку в шутку. Это длилось секунду. Немедленно потребовался мой паспорт мы получили номер. Правда, самый плохой, под крышей, почти без окна — оно упиралось в скалу. Мы зажили на широкую ногу, и деньги наши стремительно таяли. Ими распоряжался Гена, я даже не знала, сколько их, но все чаще мы заходили на почту — деньги за сценарий должны были прислать, но все почему-то не слали. Гена дал телеграмму с просьбой выслать их телеграфом. Я стала думать, что бы такое продать. У меня было четыре платья и ситцевый халат. Каждое из этих платьев я помню, потому что сшила их сама, хотя шить не умела и не умею. Я их сшила в знак протеста и независимости от мамы, которая обшивала всю семью. Как ни странно, мои изделия были раскуплены мгновенно, дежурные в гостинице, видимо, раньше нас почувствовали наши финансовые затруднения и с южной непосредственностью приценивались: «Почем вы брали этот штапель, я бы для дочки купила рублей за тридцать… А сумку не продадите? Я бы дорого дала…» У меня была редкая вещь — голубоватая самолетная сумка с надписью «SAS», и я ее продавать не собиралась. На мои платья мы продержались дня три, а деньги все не приходили. Мы обросли новыми знакомыми: в ресторане играли музыканты из Тбилиси, консерваторские ребята, такие же безденежные, как мы, и Гена подружился с ними, а потом и с Сухумской филармонией, приехавшей на гастроли. Они заказали нам песни, у них не было русских текстов для курортной публики, и мы радостно взялись за работу. «Под старым платаном меня подожди, где листья шумят, как прибой… Над Гаграми снова дожди, дожди, а нам расставаться с тобой…» — репетировала солистка с прекрасным низким голосом, а мы сидели под старым платаном и гадали — заплатят ли они что-нибудь? Хотя Гена представился поэтом-песенником, у него уже была одна песня для кино — «Пароход белый-беленький». Администратор Сухумской филармонии догадался, что мы голодные, и выдал двадцать рублей. Гена с утра отправился на почту и дозвонился наконец на «Мосфильм». Оказалось, что деньги только вчера выписаны, и надо подождать недельку, пока соберут все подписи… Гена зашел в кофейню и заложил знаменитому продавцу турецкого кофе часы… В «Гагрипше» жила одна полузнакомая пьющая артистка, она как раз собиралась в Сочи, чтобы получить там у кого-то крупную сумму, а пока одолжила у нас двадцать рублей — последние, и попросила у меня «сасовскую» сумку — до вечера. Она не вернулась. И вообще это была не она, не та артистка, за которую себя выдавала. Впрочем, и ту, в те годы довольно известную, я никогда после в кино не видела. Так и осталось тайной — была ли это настоящая И. А. или двойница, и мы накручивали сюжеты, веселые ужастики, «страшные истории в детском санатории» про таинственную И. А. — чтобы не плакать над голубой сумкой. «Такую вещь — такой аферистке», — убивалась дежурная. Гена пошел прочесывать местность в поисках какого-нибудь случайного знакомого. Конечным пунктом назначения был писательский Дом творчества. Тут нужно заметить, что знакомые попадались часто — то в парке, то на морском вокзале, то прямо в «Гагрипше» — в ресторане. Но к тому моменту мы уже поняли, что не у всякого знакомого стрельнешь десятку, а тем более — попросишь денег на билеты. Вернее, я поняла, да и раньше понимала эту простую истину а Гена так и не понял — никогда. Я закрылась в номере и грызла редиску и сухой лаваш. От вечерних посиделок с музыкантами всегда что-то оставалось, но приходилось закрываться от вероломного гитариста Важи, который под видом дружбы со Шпаликовым домогался меня пылко и настырно. Хотелось бежать куда глаза глядят, а я сидела в каморке нашей тихо как мышь, без завтрака и обеда, будто меня нет. Не хватало нам только драки на скрипучей лестнице «Гагрипша», битвы на шампурах, что регулярно там случались. И вдруг — нетерпеливый стук в дверь! И часу не прошло, как Гена ушел, и вот он стоит на пороге, совершенно счастливый, сияющий, и прямо с порога рассказывает, показывает в лицах: — …Я думаю — он или не он? Я издалека его увидел, а когда приблизился, думаю — а вдруг не он? Он сидел вот так, в будке у чистильщика, и этот парень чистил ему ботинки. До блеска, такой бархатной тряпочкой. Он очень долго чистил ему ботинки. А я стоял — думаю, а вдруг он меня не узнает? А когда он встал, я делаю два шага вперед, и по стойке «смирно», чтобы не ушел, стою и говорю: «Здравствуйте, Сергей Александрович! Я — Шпаликов Геннадий…» Но он и так меня узнал, он обрадовался, они вечером к нам придут в «Гагрипш»… — Кто он? — спрашиваю. — Ермолинский! Ну да, тот самый, который «Грибоедов»… Я, разумеется, знала, кто такой Ермолинский — мы во ВГИКе проходили историю кино, но я и до этого знала — на спектакль «Грибоедов» ходили всем классом, потом обсуждали, и Ермолинский представлялся мне классиком, которого, может быть, и в живых-то нет… Неизвестно и неважно — когда имя уже существует на афишах и в умах, все остальное — существование их физического тела — не имеет значения. А у Гены Шпаликова, как ни странно, не было этой «полосы отчуждения» — стариков он не боялся, искал с ними дружбы и говорил по-приятельски. Почтение выражалось в суворовской выправке — подойдет, щелкнет каблуками, поприветствует как положено — и готово дело: старший по званию современник умиляется, удивляется, обнаружив интерес к своей персоне — неподдельный. Гена уже откуда-то знал, что Сергей Александрович прошел тюрьму и ссылку, и пока они прогуливались по парку, ошарашивал его прямыми детскими вопросами. Впрочем, может быть, это было в другой раз — мы потом еще много вечеров проводили вместе, но Гена клялся, что он опять, как дурак, спросил: «За что?», в смысле — «за что посадили?», хотя уже прекрасно знал, что таких вопросов не задают. Всего пять лет прошло с тех пор как наша история стала открываться во всем ее кошмаре. В том 1961-м мы еще не слыхивали — это трудно сейчас представить — даже имени Солженицына, не читали никаких свидетельств очевидцев, но говорили мы только об этом, добывая правду по крохам и намекам. Все пять лет — с 1956-го, весь наш любознательный студенческий ум ушел в эти раскопки, в добычу — из третьих рук — знания и понимания. Мы со Шпаликовым ездили в Переделкино на похороны Пастернака, мы знали гнусную историю с романом «Доктор Живаго», но не читали его, и теперь, как ни старайся, не вспомнить тех важных слов и умолчаний, тех ступенек, по которым пробирались, вырастали из самих себя очень советские по воспитанию Гена — суворовец из военной семьи и я — воспитанница Городского дома пионеров. Слова, диалоги наши забылись начисто, видимо, глаза, паузы и стихи значили больше. Почему Ермолинский сразу догадался о наших финансовых затруднениях, сам предложил десятку на обед и сказал, что вечером они придут всей компанией и «что-нибудь придумаем» — я тогда не поняла и сначала страшно стеснялась, до полной немоты. Тот счастливый день закончился большим застольем. Не всех помню, кто там был, — по-моему, Александр Хмелик с женой, мы были с ними слегка знакомы до этого, и был Булат Окуджава, еще не знаменитый, и с ним какие-то грузины из Дома творчества. Но мастером грузинского стола оказался Ермолинский. Он замечательно говорил тосты, длинные, затейливые, грузинские. Он любил Грузию особенной любовью — она дала ему приют в трудные годы после ссылки, когда он не имел права жить в Москве и приезжал туда нелегально. Теперь я хорошо знаю биографию Ермолинского, по-настоящему мы познакомились много позже, а тогда… помню веселого моложавого человека в замшевой куртке, неистощимого тамаду. Исчерпав программные грузинские тосты, стали балагурить: Сергей Александрович изображал иностранного гостя, произносил какую-то тарабарщину на несуществующем языке, а Шпаликов играл переводчика, а потом и все остальные, по кругу, переводили с какого-то «неандертальского», давясь от хохота, изображали официальный прием. Только я, когда дошла до меня очередь, ничего не смогла из себя выдавить, сидела букой, с испуганным лицом, молясь, чтобы Шпаликов не напился, не заигрался, не ляпнул что-нибудь некстати этому почтенному седому человеку со строгим — несмотря на все балагурство — именно строгим учительским лицом. Не хотелось впасть в немилость самой истории, а она проступала — как ни старался он вписаться в молодую компанию — в резких на загорелом лице морщинах, в манерах иных времен. Все старшие — люди военного поколения, комсомольского воспитания — сходу говорили на ты с нами, студентами, да и между собой, а Сергей Александрович — неизменно на вы. Тогда я еще не знала, что они и дома, с Татьяной Александровной говорят на вы. Мы еще не знали про его дружбу с Булгаковым, да и про Булгакова знали смутно. Ермолинский ничуть не походил на старорежимных дедушек из дворян, каких мне изредка приходилось встречать, он был наш современник и коллега они с А. Хмеликом писали сценарий «Бей, барабан!» для вчерашних вгиковцев Митты и Салтыкова. И Шпаликова он уже успел отличить, обсуждая его сценарий на «Мосфильме», и очень хорошо понимал, что такое сидеть без гроша и ждать гонорара; так что встреча наша не была случайной, это для меня было чудо — «майский день, именины сердца», нечаянный, незаслуженный подарок судьбы. Разумеется, мы не уехали, а растянули «именины сердца» на неделю. Мы приходили к ним в писательский дом, а Сергей Александрович приходил к нам, с удовольствием отлынивая от сценарных трудов. Он не слишком серьезно относился к сценарному ремеслу, ощущал себя писателем, вынужденным зарабатывать деньги на киностудии. Он мечтал бросить это хлопотное, неблагодарное занятие и жалел Шпаликова, предвидя, что его ждет та же судьба. Весенние Гагры не располагали к работе, на каждом углу продавалось местное дешевое вино, начинался пляжный сезон, и кажется, из всего писательского дома один только Булат Окуджава оправдывал название Дом творчества — сидел в заточении и что-то писал. Но вечером удавалось его сманить, и он нам пел, долго настраивая чужую гитару: «Море Черное, словно чаша вина, на ладони моей все качается…» Это была новая песня, только что написанная, остальные — их было тогда немного — мы знали, но готовы были слушать еще и еще. Мешало море. Оказалось, под шум прибоя невозможно петь, а писательский дом выходил окнами прямо на пляж. Ермолинский очень любил Булата, и грузины, постоянно их окружавшие, нашли другое место для песен. Мы поднимались по темным тропинкам в какой-то дом с апельсиновым садом, и там, на террасе, за круглым столом, Окуджава пел все что попросят и после каждой песни деликатно отставлял гитару и ждал, когда снова попросят, уговорят. Не могу вспомнить ни дома, ни хозяев, и вся эта неделя слилась в сплошной «праздник, который всегда с тобой». В нашей бестолковой, нетерпеливой, унизительной молодости наберется таких — два-три островка. Под крылом Ермолинского в нашей семье ненадолго воцарился мир, все заботы были забыты. Он поднимался в нашу мансарду, прилегавшую к скале, и вспоминал про Сигурамо, про Заболоцкого, читал стихи, а про тюрьму и ссылку не хотел говорить, отмалчивался. И наши «маленькие трагедии» — мой ненаписанный диплом, несданный экзамен по марксизму бездомность, безденежье, Гении запущенный в производство, но остановленный первый фильм «Причал» — все невзгоды начинавшейся взрослой жизни отступали, узнавали свое место в масштабах иных трагедий и потерь. Раз нас — бедных промотавшихся студентов — сам Ермолинский привечал — можно было еще потерпеть, не впадать в грех уныния. Прошло лет восемь, и уже в другой жизни я снова встретила Ермолинского, и мы познакомились уже по-настоящему, надолго. И опять это была весна май цветущая, благоуханная Ялта. Я туда не приехала, а приплыла пароходом из Одессы, чтобы работать с В. А. Кавериным над экранизацией его «Открытой книги». Как красиво, литературно это сейчас звучит — морским путем, из Одессы в Ялту, к знаменитому писателю… На самом деле я опять была «женщиной на грани нервного срыва» — в Одессе в четвертый раз решалась судьба моего замученного сценария, из которого впоследствии вышел фильм «Долгие проводы», и она опять не решилась, запуталась между Госкино, студийными интригами, Одесским обкомом. Я оставляла доведенную до отчаяния Киру Муратову в последней надежде — сценарий мурыжили уже четвертый год. Я взяла отдельную каюту, чтобы выспаться, вылечиться от всей этой скверны, а ко мне вдруг подселили массовичку-затейницу, пьяненькую и тоже на грани срыва, и они с баянистом репетировали песни у меня над головой, а потом всю ночь она горько рыдала над своим провалом, и рыжий болтливый администратор отпаивал нас коньяком. Она всхлипывала — «я, наверное, слишком академична», — и вдруг взвизгивала, топтала вечернее платье: «Не хочу, не могу, не буду! Я боюсь их, я их боюсь!» Она боялась публики, проклинала «маскульт» и клялась, что в последний раз… Она была моим кривым зеркалом, я молча проклинала кино и тоже клялась, что в последний раз, допивая скверный коньяк большими глотками, чтобы девушке меньше досталось. В таком виде я, шатаясь, сошла с корабля, чтобы предстать перед Вениамином Александровичем Кавериным отличником сценарного цеха, молодым профессионалом, со свежим взглядом и конструктивным мышлением. На самом деле хотелось кричать: «Не могу, не хочу, не буду!», забросить подальше эту толстую книгу, выспаться и исчезнуть. Ни выгодный договор, ни райские кущи престижного писательского дома не соблазняли меня, и взялась-то я за эту работу с сомнением, ради знакомства с Кавериным. Но там, в райских кущах, за одним столом с Кавериным и его женой Лидией Николаевной я увидела Ермолинского и жену его Татьяну Александровну. Про нее я много слышала и не могла оторвать от нее глаз. Насмешливая, чуть высокомерная, она, тем не менее, создавала уют и покой. Они дружили с Кавериными, она называла их «дядя Веня» и «баба Лида», в общем, любила подтрунивать над людьми так, что никто не обижался, а напротив, все хотели попасть в зону ее насмешек. Каверин говорил, что она талантлива, и ей непременно надо написать книгу. Литература была для них делом священным, превыше всего. Сценарные мои терзания понимал только Ермолинский. Он был мэтр, его звали, платили, но все сужался круг возможностей. После 1968 года, когда наши танки вошли в Чехословакию, мы окончательно поняли в какой стране живем. Так называемая «оттепель» кончилась, последние остатки иллюзий рушились грубо и зримо. У стариков, умудренных опытом еще худших времен, мы искали ответа и совета — как жить, можно ли жить вообще, служить, но не прислуживаться? Помню, Каверин хвастался: «А у меня нет ни одной ненапечатанной строчки», — когда ему рассказывали про зарубленные заявки и сценарии. В десять утра он ежедневно садился за стол и, если побаливала голова, писал хоть что-нибудь, например, письма. Он повел меня в библиотеку и выбрал сам, что из его собрания сочинений прочитать. А про последнюю книжку — «Перед зеркалом» — выспрашивал с пристрастием, записывал замечания, — он готовил ее к переизданию. В тот момент Каверин уже не сочинял ничего «игрового» — переключился на воспоминания. Как когда-то, в критический момент, «когда русская проза ушла в лагеря», догадался стать детским писателем и написал незабываемые «Два капитана». И гордился, что нашел свою «нишу» — как теперь говорят, а тогда появилось словечко «щель». Перехитрив судьбу, можно и классиком стать. Я невольно — и наивно — сравнивала счастливую судьбу Каверина и переломанную — Ермолинского. «Что ж, это чистая работа», — говорил Сергей Александрович про «Открытую книгу», которую предстояло нам экранизировать в двух сериях для режиссера В. Фетина и артистки Л. Чурсиной. Прямо скажем, смиряя гордыню: я выросла из этой книги, тем более — Каверин дал мне почитать документы и много рассказывал про подлинную историю пенициллина, про Ермольеву и своего брата Зильбера, который из тюрьмы передавал на папиросной бумаге «вирусную теорию рака». Он знал из первых рук всю страшную, погромную историю медицины при Сталине, и в голове у меня не укладывалось, как мог он переработать этот трагический материал в занимательную, романтически-«подростковую» книгу, а нам еще предстояло ее адаптировать для кино, и лучше бы мне не знать, как оно было на самом деле. А Ермолинский сказал — «чистая работа». Я в этом сомневалась, да и теперь сомневаюсь. Но ему следовало верить — он уже однажды, за несколько лет до этого, «зарубил» мою заявку на «Мосфильме». Убедительно и нелицеприятно. И я не только не обиделась, но премного ему благодарна. И должна рассказать эту отдельную, мимолетную историю как штрих к портрету Ермолинского-редактора. А дело было так. Мне дали на студии интересный материал про город Темиртау и познакомили с интересным человеком — бригадиром каменщиков Димой Оськиным, который прошел много строек и вел дневники, а в Темиртау оказался корреспондентом многотиражки, увидел, что творится вокруг, как наживаются на комсомольском энтузиазме хапуги-начальники, и душа его содрогнулась. А писал он только от души — чистую правду. И я написала от души подробную заявку про правдолюбца, праведника, и как он всех выводил на чистую воду, и ему это почти удалось. Правда, жизнь продолжила этот сюжет малопригодным для советского кино трагическим апофеозом в Темиртау. Не знаю, как сейчас называют это историки, но тогда об этом можно было только шептаться, официальных сообщений не было, а я узнала правду от того же Димы Оськина, оказавшегося в эпицентре событий. Он приезжал в Москву — правду искать. Наивно вооружившись документами и бухгалтерскими отчетами, пытался идти законным путем организованного рабочего контроля. Разумеется, потерпел поражение. Голодный бунт в Темиртау списали на уголовников — они пошли громить магазины. А проворовавшееся начальство ушло в Москву, на повышение. Разумеется, кино про Диму Оськина не могло состояться, его бы закрыли на любом этапе. Худсовет был готов одобрить мою обстоятельную заявку, меня вызвали в Москву из Питера для подписания договора, но вдруг самый старший и самый мудрый из коллегии — Ермолинский — пресек поток всеобщего одобрения и угрюмо сказал: «Ничего из этого не выйдет. Вы здесь смягчите, здесь сбалансируете, а режиссер возьмет белозубого красавца на главную роль, и будет очередная отрава про рабочий класс». Так и сказал — «отрава» — и заставил себя посмотреть в глаза несчастному автору — то есть мне, прибежавшей прямо с поезда заключать договор и, стало быть, получать аванс. Уж от него-то я не ожидала подобного удара — после тех майских каникул на берегу моря, под пение Окуджавы… Но он был непреклонен и убедил коллегию, что начинать эту работу нельзя. Потом отвел меня в сторону и повторил уже наедине, не стесняясь в выражениях, что меня ждет, если я влезу в эту остросоциальную тему — на радость студии — про рабочий класс! Они-то галочку поставят, а потом будут мурыжить сценарий до полного изничтожения, и приличный режиссер за него не возьмется, а какой-нибудь конъюнктурщик сделает отраву… У меня уже был подобный опыт: сценарии от варианта к варианту испускали дух и списывались за полной никчемностью. А мы, как бабочки на огонь, летели на договоры и авансы — на «авось», по молодой дурости. Ермолинский меня пожалел. Теперь-то я ясно понимаю, что он спас мне года два жизни. Давно понимаю. А теперь понимаю, чего ему стоил этот заурядный день на «Мосфильме». Куда как приятней сказать «да!», и все довольны, и день пролетел в улыбках и комплиментах. А суровое «нет» требует объяснений — дотошной аргументации и душевных сил. Помню — вся коллегия мигом разбежалась — сконфуженно, пожимая плечами, мол, старик «рогом уперся», а ему досталось объясняться с автором. Впрочем, я была уже понятливой и плакать не собиралась. А из всего кладбища похороненных заявок и сценариев я никогда не пожалела только об этом «рабочем корреспонденте». Действительно, села «не в свои сани». Действительно, «взрослые» иногда правы, когда «добра нам желают». Я бы напрочь забыла этот досадный эпизод своей сценарной биографии, если б не подружилась потом с Ермолинским. Он помнил. И в весенней Ялте при Каверине, при Татьяне Александровне нет-нет да и вставлял доброе словечко обо мне как о сценаристе. Чтобы уважали. Чтобы человек, «в дальнейшем именуемый Автор», как пишется в договоре, мог сам себя уважать: «держать марку», не бросаться на любую работу, беречь свое имя. А потом я попала в «святая святых», в кухню Ермолинских, куда не всех пускали. Некоторых — не дальше кабинета. Я бывала там на семейных торжествах, а часто и в будни, и с мужем — Ильей Авербахом — бывала. И много чего еще можно вспомнить. Но об этом могут рассказать и другие, там немало прекрасного народу бывало. А те случаи никто не помнит, я одна помню, и надо, стало быть, записать. И назвать — «Майский день — именины сердца» или «Как Ермолинский спас Шпаликов а от голодной смерти на берегу Черного моря».

Взгляд с обратной точки

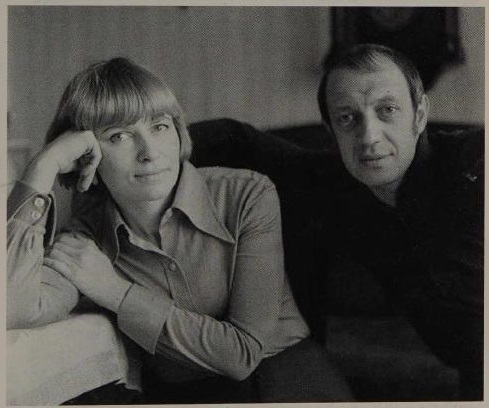

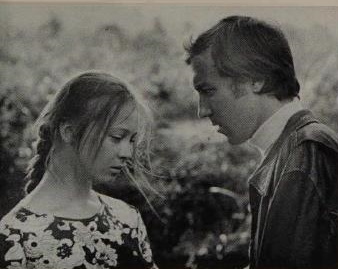

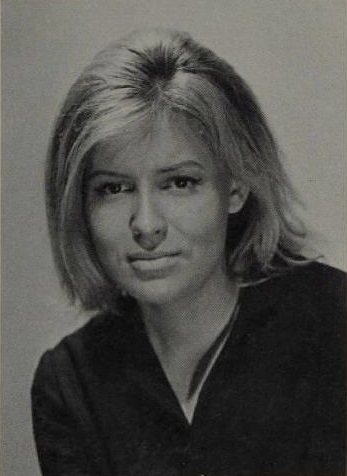

В молодости мы часто говорили о смерти. Впрочем, мы не считали себя молодыми, когда Илья начал свою первую большую картину по книге хирурга Амосова «Мысли и сердце». Казалось бы, не случайно, как бывшему врачу, именно ему доверили эту экранизацию, но медицинская «фактура» — больничные палаты, белые халаты — совершенно его не привлекала, и вообще книга чрезвычайно сложна для игрового кино. Открытое философствование на вечные темы, диалоги и монологи о смысле жизни и смерти — как все это передать, как совместить с очерково-дневниковым стилем? Почти невозможно, не только для новичка. Биография начиналась серьезно, с высокого барьера, с высокой «степенью риска». До этого он снял только две короткометражки: одна называлась «Папаня», другая — «Аут», дипломная его работа и, может быть, единственная картина, которой он по прошествии лет оставался доволен. В ней играли настоящие боксеры, в настоящем спортзале, но эта документальная достоверность прекрасно сочеталась с емким сюжетом: бывший чемпион заходит в спортзал «тряхнуть стариной», терпит поражение от молодого, в жестком бою, без скидок на возраст, и уходит побитый, но счастливый. Его усталый проход по ночному городу, долгая счастливая улыбка до сих пор стоят у меня в глазах. Это и было началом, заявкой своей темы и стиля После «степени риска» критики приветливо отметили новое режиссерское имя, а режиссер всю жизнь вспоминал ошибки в этой картине, страдал от них. «Медицина получилась, философия — нет». «Все слова, слова, декламация по поводу… Нельзя читать с экрана даже хорошие стихи, кино их отторгает Почему?» Потом появился опыт, появились ответы на многие «почему» и «как», настало для нас время тяжких потерь и прощаний, и спустя пятнадцать лет он взялся за сценарий «Голос», где тоже речь идет о смерти, но уже как бы с обратной точки. Есть в кино такой рабочий термин — «обратная точка». Его можно применить и к литературе. Множество сюжетов построено вокруг предполагаемой, грозящей или уже случившейся смерти, освещающей новым светом поступки людей и житейскую нашу суету. Осмелюсь сказать: вся поэзия — об этом. В ней всегда присутствует «обратная точка», даже если она «за кадром». Потому так много стихов-завещаний, а если всмотреться, завещания спрятаны во всех хороших стихах. В «Голосе» мы искали не нравственных посмертных судов, не виноватых и обиженных — фильм сразу задумывался как поэма или баллада, а не как драматическая вещь с единым конфликтом. Мы заведомо теряли того зрителя, который привык ждать от кино только «кто кого победит», как в спортивном зрелище. Этические проблемы, конфликты, такие же, как в любой среде, рассыпаны по всему фильму, теснят друг друга и неразрешимы. Но фильм о другом. Героиня останется в памяти свидетелей ее последнего дня на студии не той голубоглазой артисточкой, которую где-то кто-то снимал за внешность, а личностью, целой ролью, не той одной, в которой себя озвучивает, а ролью — в жизни. В жизни тех, кто ее знал. Оставит воспоминание — какой была в обиде, нетерпении, уязвленности, в легком прощении, в радости и в великодушной записке. Целую жизнь оставит — короткую новеллу последнего дня. «Да у нас же фильм утешительный, хоть и про смерть, — договорились мы сразу, помня, что зритель всегда ищет утешения. — К тому же он производственный — хоть и в кино, но конец квартала, план, все как у людей». Вот тут непривычное. Если уж кино в кино, то зритель ждет комических позиций, фигур карикатурных, либо глубокомысленных титанов. А мы хотели посмотреть по-человечески на нашу ежедневную толкотню и суету. «Как обаятельны — для тех, кто понимает, — все наши глупости и мелкие злодейства, — поется в песне Окуджавы. — Мы будем счастливы — благодаренье снимку, пусть жизнь короткая проносится и тает…» «Для тех, кто понимает, — говорил Илья, — я бы снял все песни Окуджавы, подряд. И сам бы сел и смотрел свое кино». Это у Сэлинджера есть такое лукавое замечание: «Ведь сперва ты был читателем, сядь и напиши то, что ты тогда хотел бы прочесть». С режиссерами, видимо, так же. Но препятствий во сто крат больше, чем у писателя. Илья любил поэзию, а прозу — только самую лучшую, в которой видел поэзию, беллетристику читал «по диагонали». Но он терпеть не мог так называемое «поэтическое кино» и вслед за Козинцевым называл это «пейзаж с дымкой». То есть — искал свою поэзию и осознавал, что кинематограф для нее «мало оборудован». Необходимость четкости и мотивированности сюжетных конструкций, конкретности фактур, с которых не «сотрешь случайные черты», особенно в современном фильме, необходимость ясности замысла и доказанности — для любого зрителя — все сопротивляется. А все это он уважал. Уважал традицию, хвалил «добротные средние фильмы», простой «честный кадр», понятность и занятность считал обязательной для автора вежливостью, а любил и пересматривал только то, что «пропускает потоки поэзии» — от «Аталанты» Виго до Трюффо, Рене, Бунюэля, от Барнета до Германа. Разговоры о «самовыражении» считал скучными и бесполезными: «Если есть что выразить, то как-нибудь оно выразится, в каждом кадре, тут думай — не думай. Наоборот, многим бы стоило подумать, как спрятать и не выразить свою убогую личность». Да, строг был в суждениях и нелицеприятен. Только к молодым снисходителен и добр, если видел хоть что-то обещающее новизну. Я рада, что есть эта картина — «Голос», люблю ее больше, чем свой замученный вариантами, посеревший от поправок сценарий, по которому она поставлена, люблю все, что мы потом придумывали вместе, в съемочный период, чтобы вернуть единое дыхание первоначального замысла. И недопридумали, конечно. Проволочки (длиной в шесть лет) противопоказаны такой лирической вещи. Но голос режиссера в ней остался, его отношение к миру видно в каждой детали, слышно в каждой интонации. Он ненавидел многозначительность и шаманство, всяческое «надувание». Тех, кто говорит «мое творчество», «в моем творчестве» или «мы, художники». И своего значения никак не преувеличивал. Часто повторял афоризм, переданный нам Козинцевым: «Режиссером может быть любой, кто не доказал обратного». Уже пора, наверное, но не мне, говорить о его пути, обо всем вместе, что составляет имя — режиссер Илья Авербах. Он всегда прибавлял по телефону «если помните такого» — когда звонил кому-то не из близких. «С вами говорит Илья Авербах, если помните такого». А его все помнили, все, кто видел хоть раз. Он был выразителен, «киногеничен», поэтому фотографии, если их много, могут многое рассказать, больше, чем слова. Он был задуман природой для профессии режиссера — по темпераменту, по естественной убедительности. От него исходил дух бодрости и борьбы. Он не боялся быть смешным, хотя был тонко остроумен и насмешлив. Это редко сочетается — насмешливые люди обычно над собой не позволяют смеяться. Он знал наизусть половину Зощенко и любил этого писателя не меньше, чем своего любимого Булгакова. Когда-то, больше двадцати лет назад, один наш общий друг сказал мне: «Неужели не знаешь — сейчас только один есть молодой режиссер, это Илья Авербах!» «А что он ставит или поставил?» — спросила я. «Он ничего еще не поставил, но это неважно. Он поступил на сценарные курсы». Ирония моя недолго длилась, стоило только познакомиться, с первого взгляда не осталось сомнения — да, это режиссер, он будет, он сбудется, хотя ничего пока не поставил. Нет, я еще не умею говорить про это с «обратной точки». Из книги «Илья Авербах» (А., 1987)Хроника безответной любви

про Илью Авербаха