Жизнь и приключения Максима Горького по его рассказам [Илья Александрович Груздев] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Илья Груздев Жизнь и приключения Максима Горького (по его рассказам)

Отец

Нижний-Новгород — большой торговый город на Волге, ощетинившийся со стороны реки сотнями острых мачт. В 1863 году в этот город пришел пешком из Сибири юноша шестнадцати лет. Звали его Максимом Пешковым. Жизнь Пешкова сложилась тяжко. Отец так сурово с ним обращался, что с малых лет он стал бегать от него. Убегал он пять раз, хотя каждый раз неудачно. Один раз, впрочем, убежал далеко, и отец искал его по лесу с собаками как зайца. А после другого побега раздосадованный отец, поймав его, стал так бить, что соседи отняли мальчика и спрятали у себя. Потом его взял к себе дядя для обучения столярному ремеслу, но, видно, и там жилось не сладко, потому что Максим убежал и от дяди. Чтобы прокормиться, он стал водить слепых нищих по ярмаркам, а придя в Нижний, нанялся к подрядчику-столяру. Другой от всех этих горьких скитаний стал бы нелюдимым, озлобился, но не таким был Максим. Вся улица, на которой он работал, знала славного столяра. Умел он и петь и плясать хорошо, и ободрить мог товарищей, задерганных работой и нуждой.

Бок о бок с мастерской столяра помещалось красильное заведение Василия Каширина. Максим Пешков познакомился с дочерью Каширина, Варварой Васильевной. Молодые люди понравились и полюбились друг другу. Но о том, чтобы жениться, Максиму и думать было нельзя. Старик Каширин сам из бурлаков вышел, но, разбогатевши, кичиться стал. А после того как в малярном цехе старшиной сделался да шляпу с позументом и мундир получил, так и совсем загордился. «Выдам — говорит, — дочь за дворянина, за барина».

Но Максим был человеком упорным. Он перемахнул раз через забор к красильщику, чтобы его не увидел хозяин, да и явился прямо к матери Варвары Васильевны — Акулине Ивановне Кашириной, явился как был на работе в мастерской, — босой, без шапки, на длинных волосах — ремешок, чтобы волосы работать не мешали. Поклонился ей в ноги и просит помочь в трудном деле. Акулина Ивановна так и обомлела, — уж очень сердит и страшен был красильщик, — но видит: не отступится от своего Максим, и будет беда. Тогда и уговорились, что поможет она им уехать из дому венчаться тайком. Да узнал об этом мастер один, не любил он Максима, — и не успели еще сладить дело, донес он обо всем Каширину. Взревел старик, мечется по двору, как огнем охвачен, созвал сыновей да мастера этого, да кучера, взяли ружье, кистень, гирю на ремешке — и в погоню за Варварой и Максимом. Но догадалась Акулина Ивановна, незаметно подрезала гужи у оглобель, они дорогой и лопнули. Задержалась погоня, запоздала. Но бежавших все-таки разыскали. Пошли на Максима с боем, а у него сила была редкая, раскидал всех, да и говорит красильщику:

— Я — человек смирный, а что взял, то никому у меня не отнять, и больше мне ничего от тебя не надо.

Старик отступился, а после и вовсе примирился. Да и то сказать: хорош был Максим, добрый и разумный человек. А когда родился у Пешковых сын Алексей, то и жить стали все вместе.

Но не взлюбили Максима сыновья красильщика, братья Каширины, Яков и Михаил. Жадные они были до денег, все думалось им, что сестра их Варвара потребует себе часть наследства и будет им убыток. А тут еще Максим подшутил над ними. Был морозный год, стали заходить волки с поля, забоялись люди, а Максим сам к волкам идет. Возьмет ружье, лыжи наденет да ночью в поле; глядишь — одного притащит, а то и двух. Шкуры снимет, головы выщелушит, вставит стеклянные глаза, — хорошо выходило! Вот пошел раз ночью Михайло в сени, вдруг — бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено, ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет: «Волк!» Все схватили, кто что успел, бросились в сени с огнем, — глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул! Его бить, его стрелять, а он хоть бы что! Пригляделись — одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку! А Максим смеется: больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут, сломя голову. Шутки — шутками, а отдалось все это ему чуть не гибелью. Михайло обидчивый был, злопамятный, подговорил брата Якова извести Максима.

Шли они в начале зимы из гостей и заманили Максима на пруд, будто покататься по льду — на ногах, как мальчишки катаются; заманили да и столкнули его в прорубь. Он вынырнул, схватился руками за край, а они его давай бить по рукам, все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его — был он трезвый, а они — пьяные; он вытянулся подо льдом, держится вверх лицом посередь проруби, дышит, а они не могут достать его, покидали в голову ему ледяшки и ушли, — дескать, сам потонет! А он вылез да бегом домой. Узнала и полиция, да только ничего ей Максим не сказал, скрыл, — сам, говорит, забрел на пруд, да и свернулся в прорубь. Тогда старик Каширин пришел к Максиму и говорит:

— Ну, спасибо тебе, другой бы на твоем месте так не сделал, я это понимаю! И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в дом привела!

Прислал и сыновей прощенья просить. Максим и говорит им:

— Как это вы, братцы? Ведь вы калекой могли оставить меня. Какой я работник без рук-то?

А потом к Акулине Ивановне:

— Эх, мама, — говорит, — едем с нами в другие города, скушновато здесь!

И вышло скоро Пешковым ехать в Астрахань. Готовились там к празднику, и Максиму, как хорошему мастеру, заказали строить ворота с украшениями.

Астрахань — пестрый город. Живут там и татары, и армяне, и персы, живут плохо, бедно и грязно. А болезни частыми гостями приходят с Востока.

Алеша, которому тогда было пять лет, заболел холерой. Во время болезни отец весело возился с ним, усердно ухаживал за больным сыном, а потом сам заболел и умер.

А незадолго перед тем он катал Алешу на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал Алешу коленями и крикнул:

— Ничего, не бойся, Лук!

Другой от всех этих горьких скитаний стал бы нелюдимым, озлобился, но не таким был Максим. Вся улица, на которой он работал, знала славного столяра. Умел он и петь и плясать хорошо, и ободрить мог товарищей, задерганных работой и нуждой.

Бок о бок с мастерской столяра помещалось красильное заведение Василия Каширина. Максим Пешков познакомился с дочерью Каширина, Варварой Васильевной. Молодые люди понравились и полюбились друг другу. Но о том, чтобы жениться, Максиму и думать было нельзя. Старик Каширин сам из бурлаков вышел, но, разбогатевши, кичиться стал. А после того как в малярном цехе старшиной сделался да шляпу с позументом и мундир получил, так и совсем загордился. «Выдам — говорит, — дочь за дворянина, за барина».

Но Максим был человеком упорным. Он перемахнул раз через забор к красильщику, чтобы его не увидел хозяин, да и явился прямо к матери Варвары Васильевны — Акулине Ивановне Кашириной, явился как был на работе в мастерской, — босой, без шапки, на длинных волосах — ремешок, чтобы волосы работать не мешали. Поклонился ей в ноги и просит помочь в трудном деле. Акулина Ивановна так и обомлела, — уж очень сердит и страшен был красильщик, — но видит: не отступится от своего Максим, и будет беда. Тогда и уговорились, что поможет она им уехать из дому венчаться тайком. Да узнал об этом мастер один, не любил он Максима, — и не успели еще сладить дело, донес он обо всем Каширину. Взревел старик, мечется по двору, как огнем охвачен, созвал сыновей да мастера этого, да кучера, взяли ружье, кистень, гирю на ремешке — и в погоню за Варварой и Максимом. Но догадалась Акулина Ивановна, незаметно подрезала гужи у оглобель, они дорогой и лопнули. Задержалась погоня, запоздала. Но бежавших все-таки разыскали. Пошли на Максима с боем, а у него сила была редкая, раскидал всех, да и говорит красильщику:

— Я — человек смирный, а что взял, то никому у меня не отнять, и больше мне ничего от тебя не надо.

Старик отступился, а после и вовсе примирился. Да и то сказать: хорош был Максим, добрый и разумный человек. А когда родился у Пешковых сын Алексей, то и жить стали все вместе.

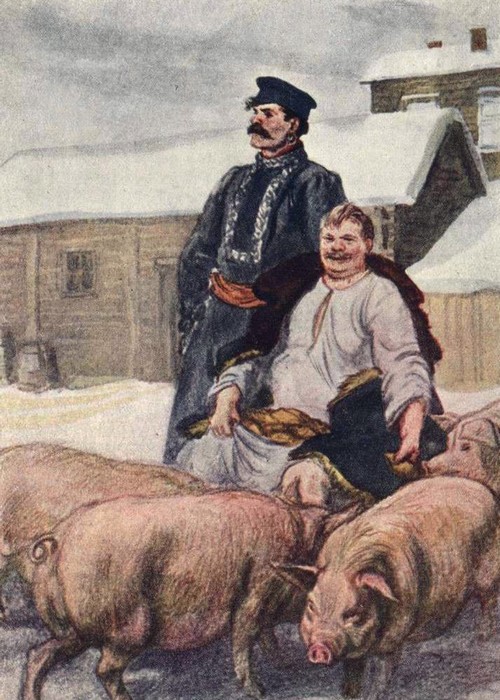

Но не взлюбили Максима сыновья красильщика, братья Каширины, Яков и Михаил. Жадные они были до денег, все думалось им, что сестра их Варвара потребует себе часть наследства и будет им убыток. А тут еще Максим подшутил над ними. Был морозный год, стали заходить волки с поля, забоялись люди, а Максим сам к волкам идет. Возьмет ружье, лыжи наденет да ночью в поле; глядишь — одного притащит, а то и двух. Шкуры снимет, головы выщелушит, вставит стеклянные глаза, — хорошо выходило! Вот пошел раз ночью Михайло в сени, вдруг — бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено, ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет: «Волк!» Все схватили, кто что успел, бросились в сени с огнем, — глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул! Его бить, его стрелять, а он хоть бы что! Пригляделись — одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку! А Максим смеется: больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут, сломя голову. Шутки — шутками, а отдалось все это ему чуть не гибелью. Михайло обидчивый был, злопамятный, подговорил брата Якова извести Максима.

Шли они в начале зимы из гостей и заманили Максима на пруд, будто покататься по льду — на ногах, как мальчишки катаются; заманили да и столкнули его в прорубь. Он вынырнул, схватился руками за край, а они его давай бить по рукам, все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его — был он трезвый, а они — пьяные; он вытянулся подо льдом, держится вверх лицом посередь проруби, дышит, а они не могут достать его, покидали в голову ему ледяшки и ушли, — дескать, сам потонет! А он вылез да бегом домой. Узнала и полиция, да только ничего ей Максим не сказал, скрыл, — сам, говорит, забрел на пруд, да и свернулся в прорубь. Тогда старик Каширин пришел к Максиму и говорит:

— Ну, спасибо тебе, другой бы на твоем месте так не сделал, я это понимаю! И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в дом привела!

Прислал и сыновей прощенья просить. Максим и говорит им:

— Как это вы, братцы? Ведь вы калекой могли оставить меня. Какой я работник без рук-то?

А потом к Акулине Ивановне:

— Эх, мама, — говорит, — едем с нами в другие города, скушновато здесь!

И вышло скоро Пешковым ехать в Астрахань. Готовились там к празднику, и Максиму, как хорошему мастеру, заказали строить ворота с украшениями.

Астрахань — пестрый город. Живут там и татары, и армяне, и персы, живут плохо, бедно и грязно. А болезни частыми гостями приходят с Востока.

Алеша, которому тогда было пять лет, заболел холерой. Во время болезни отец весело возился с ним, усердно ухаживал за больным сыном, а потом сам заболел и умер.

А незадолго перед тем он катал Алешу на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал Алешу коленями и крикнул:

— Ничего, не бойся, Лук!

В доме деда

После смерти отца приехала в Астрахань бабушка, Акулина Ивановна, и увезла Алешу и его мать на родину, в Нижний. В маленькой каюте парохода, взобравшись на узлы и сундуки, смотрел Алеша в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня. За мокрым стеклом бесконечно лилась мутная, пенная вода. Когда она, вскидываясь, лизала стекло, Алеша каждый раз спрыгивал на пол. — Не бойся, — говорила бабушка и, легко приподняв его мягкими руками, снова ставила на узлы. Алеша знал, что бояться нечего, но не мог удержаться, — так неожиданно вода кидалась на него. Бабушка, круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом, была вся какая-то черная, мягкая и казалась Алеше удивительно интересной. Говорила она ласково, весело и складно, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка. На палубе бабушка совсем расхлопоталась. — Ты гляди, как хорошо-то! — говорила она, переходя от борта к борту и шумно радуясь, словно сама была не больше своего внука. Было в самом деле хорошо. Погода была славная, небо ясно, берега точно шиты зеленым шелком, а по берегам — города и села, похожие издали на пряничные. Хороши были и сказки бабушкины, что рассказывала она Алеше во время долгого путешествия. Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней. Алеша слушает и просит: — Еще! — А еще вот как было: сидит в подпечке старичок-домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!» Подняв ногу, бабушка хватается за нее руками, качает ее на весу, смешно морщит лицо, словно ей самой больно. Вокруг стоят матросы — бородатые ласковые мужики, — слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят: — А ну, бабушка, расскажи еще чего! Потом говорят: — Айда ужинать с нами! Ужинать с ними было очень весело. Сами они пили водку, Алешу же угощали арбузом и дыней. Когда приехали в Нижний, к борту парохода подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок в черном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками. Это был дедушка. Он быстро вертелся, поворачиваясь то к тому, то к другому, и не просто говорил, а кричал, взвизгивая и прибавляя: — Эх, вы-и… И когда до Алеши доносился этот долгий звук «и-и», ему становилось как-то зябко и скучно. Позади деда молча шли дядья Михаил и Яков. У обоих были мальчишки-сыновья, и обоих сыновей звали Сашами. Бабушка толкала Алешу вперед, чтобы со всеми здоровался да кланялся бы. А он и вовсе растерялся. Съехали с парохода и пошли толпой по улице, мощенной крупным булыжником. И взрослые, и дети не понравились Алеше.

Взрослые были какие-то серые и скучные, дети — тихие и пугливые.

Зато двор дома, где жил дед, был удивительный: весь завешен огромными мокрыми тряпками, всюду стояли чаны с густой разноцветной водою. В этой воде тоже мокли тряпки. Тут же стояла печь, в ней жарко горели дрова и что-то кипело, булькало, а человек с высокой лысой головой и в темных очках громко говорил странные слова:

— Сандал — фуксин — купорос…

Это была красильня. В заведение деда приносили материи и платья, их распарывали по швам и бросали в кипящие котлы. Работали дед, дядья Михаил и Яков и два работника. Один из них — Григорий Иванович — плешивый, бородатый, в темных очках, с большими ушами. Когда он сидел около котлов или мешал кипящую краску среди белых клубов пара, он похож был на доброго колдуна. Другим работником был молодой широкоплечий парень Иван, по прозвищу Цыганок, черный, как большой жук, весельчак и плясун.

По субботам, когда дед уходил в церковь, в кухне начиналась неописуемо-забавная жизнь. Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал упряжь, вырезал из бумаги сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, кричал:

— За архиреем поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объявлял:

— Мешок забыли. Монах бежит, тащит! Их ты!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, похлопывая ладонями:

— Дьячок из кабака к вечерне идет!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинками бойких глаз.

Но особенно хорошо бьвало по праздникам, когда на кухню приходил дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с закуской; волчком вертелся Цыганок; тихо, боком приходил мастер Григорий, сверкая темными стеклами очков.

Дядя Яков настраивал гитару и играл какую-то заунывную песню. Торопливым ручьем она бежала откуда-то издали и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Бабушка слушала, вздыхая. Неподвижно сидел Григорий Иванович, опустив длинную бороду и поблескивая очками. Алеша сидел зачарованный, а когда песня становилась уж очень грустной, буйно плакал в невыразимой тоске. По-особому слушал Саша Михайлов — сын дяди Михаила: он весь вытягивался в сторону играющего, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он даже падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, упав, так и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза. А Цыганок, слушая музыку, запускал пальцы в свои черные космы и иногда неожиданно и жалобно восклицал:

— Эх, кабы голос мне, — пел бы я как, господи!

Но, бывало, дядя Яков вдруг оборвет свою музыку, ударит по струнам и закричит:

— Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!

Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил:

— Только почаще, Яков Васильич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкафу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда…

— Режь поперек! — кричал дядя Яков, притопывая.

Цыганок шел поперек, а музыкант пронзительно свистел и выкрикивал:

И взрослые, и дети не понравились Алеше.

Взрослые были какие-то серые и скучные, дети — тихие и пугливые.

Зато двор дома, где жил дед, был удивительный: весь завешен огромными мокрыми тряпками, всюду стояли чаны с густой разноцветной водою. В этой воде тоже мокли тряпки. Тут же стояла печь, в ней жарко горели дрова и что-то кипело, булькало, а человек с высокой лысой головой и в темных очках громко говорил странные слова:

— Сандал — фуксин — купорос…

Это была красильня. В заведение деда приносили материи и платья, их распарывали по швам и бросали в кипящие котлы. Работали дед, дядья Михаил и Яков и два работника. Один из них — Григорий Иванович — плешивый, бородатый, в темных очках, с большими ушами. Когда он сидел около котлов или мешал кипящую краску среди белых клубов пара, он похож был на доброго колдуна. Другим работником был молодой широкоплечий парень Иван, по прозвищу Цыганок, черный, как большой жук, весельчак и плясун.

По субботам, когда дед уходил в церковь, в кухне начиналась неописуемо-забавная жизнь. Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал упряжь, вырезал из бумаги сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, кричал:

— За архиреем поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объявлял:

— Мешок забыли. Монах бежит, тащит! Их ты!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, похлопывая ладонями:

— Дьячок из кабака к вечерне идет!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинками бойких глаз.

Но особенно хорошо бьвало по праздникам, когда на кухню приходил дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с закуской; волчком вертелся Цыганок; тихо, боком приходил мастер Григорий, сверкая темными стеклами очков.

Дядя Яков настраивал гитару и играл какую-то заунывную песню. Торопливым ручьем она бежала откуда-то издали и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Бабушка слушала, вздыхая. Неподвижно сидел Григорий Иванович, опустив длинную бороду и поблескивая очками. Алеша сидел зачарованный, а когда песня становилась уж очень грустной, буйно плакал в невыразимой тоске. По-особому слушал Саша Михайлов — сын дяди Михаила: он весь вытягивался в сторону играющего, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он даже падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, упав, так и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза. А Цыганок, слушая музыку, запускал пальцы в свои черные космы и иногда неожиданно и жалобно восклицал:

— Эх, кабы голос мне, — пел бы я как, господи!

Но, бывало, дядя Яков вдруг оборвет свою музыку, ударит по струнам и закричит:

— Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!

Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил:

— Только почаще, Яков Васильич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкафу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда…

— Режь поперек! — кричал дядя Яков, притопывая.

Цыганок шел поперек, а музыкант пронзительно свистел и выкрикивал:

История с синей скатертью

Вечером, от чая до ужина, дядья и работники сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристегивали к ней картонные ярлыки. В это время дядья Михаил и Яков, «неумное племя», как их называла бабушка, всегда устраивали безобидному и смирному мастеру Григорию что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием, или подложат ему, полуслепому, разноцветные куски материи, — он сошьет их в одну «штуку», а дед ругает его за это. Однажды, когда Григорий спал после обеда, ему накрасили лицо красным, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык. Мастер все сносил молча, только крякал тихонько, да, когда ему было больно, на его большом лице появлялась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе. Бабушка сердилась на дядьев, грозила им кулаком и кричала: — Бесстыжие рожи, злыдни! Дядья не унимались, — однажды дядя Михаил велел своему племяннику, Саше Яковову, накалить на огне наперсток мастера Григория. Саша зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в это время пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток Сильно обжегшись, он схватился за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал: — Чье дело, басурмане? Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали на его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там. — Это Сашка Яковов устроил, — вдруг сказал дядя Михаил. — Врешь! — крикнул Яков, выскочив из-за печи. А где-то в углу Саша Яковов плакал и кричал ему: — Папа, не верь. Он сам меня научил! Дело грозило строгим наказанием. Все говорили — виноват дядя Михаил. Алеша уже знал, что дед каждую субботу на кухне сечет детей, провинившихся за неделю. За чаем он спросил, будут ли дядю Михаила сечь. Все засмеялись, а дядя Михаил рассвирепел, ударил по столу кулаком и обещал проучить племянника. И подговорил он Сашу Яковова подбить Алешу на какое-нибудь озорство. А Саше и самому очень хотелось из беды вылезти, да на другого свалить. И вышел случай. Алешу очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей — «кубовой», полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым — «бордо». Просто, а — непонятно. Захотелось самому окрасить что-нибудь, а Саша Яковов тут как тут. Ласково посоветовал он ему взять из шкафа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет. — Белое всего легче красится, уж я знаю! — сказал он очень серьезно. Алеша вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с «кубовой», на него налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее своими широкими лапами, крикнул Саше, следившему из сеней за Алешиной работой: — Зови бабаню скорее! И, зловеще качая черной лохматой головою, сказал Алеше: — Ну, и попадет же тебе за это! Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая Алешу: — Ах ты, пермяк, солёны уши! Чтоб те приподняло да шлепнуло! Потом стала уговаривать Цыганка: — Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то. Уж я спрячу дело; авось, обойдется как-нибудь… Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые губы разноцветным передником: — Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничал бы! — Я ему пятак дам, — сказала бабушка, уводя Алешу в дом. Как секут детей, Алеша никогда не видел, и дед, зло подмигивая глазом и тряся рыжей бородкой, уже не раз обещал ему показать это. В субботу привели его в кухню. Было темно и тихо. На широкой скамье сидел сердитый, непохожий на себя Цыганок. Дед, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерял их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала: — Ра-ад… мучитель… Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу. Их тоже привели смотреть на порку. Саша Яковов сидел на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул: — Простите Христа ради… — Высеку — прощу, — сказал дед, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. — Ну-ка, снимай штаны-то!.. Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у Алеши тоже дрожали ноги. Но стало еще хуже, когда Саша покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток. — Лексей, — позвал дед, — иди ближе!.. Ну, кому говорю?.. Вот гляди, как секут… Раз!.. Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул. — Врешь. — сказал дед, — это не больно! А вот этак больней! И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а Саша протяжно завыл. — Не сладко? — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. — Не любишь? Это за наперсток! Когда он взмахивал рукой, в груди у Алеши все поднималось вместе с нею; падала рука — и он весь точно падал. Саша визжал страшно тонко, противно: — Не буду-у… Ведь я же сказал про скатерть… Ведь я сказал… Спокойно, точно книгу читая, дед говорил: — Донос — не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть! Как только бабушка услышала слово «скатерть», она кинулась к Алексею и схватила его на руки, закричав: — Лексея не дам! Не дам, изверг! Она стала бить ногою дверь, призывая на помощь Алешину мать: — Варя! Варвара! Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил Алексея и понес к лавке. Алеша бился в руках деда, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Дед орал, тискал его и наконец бросил на лавку, разбив ему лицо. — Привязывай! — кричал он. — Убью!Посетители

Дед засек Алешу до потери сознания, и несколько дней он хворал, валяясь вверх спиной на широкой жаркой постели. Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дед и сел на кровать. — Здравствуй, сударь… Да ты ответь, не сердись!.. Алеше хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Дед казался еще более рыжим, чем раньше. Голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку, перед носом Алеши. — Вот, видишь, я тебе гостинца принес! Потом заговорил, тихо поглаживая голову внука маленькой жесткой рукой, окрашенной в желтый цвет, особенно заметный на кривых, птичьих ногтях: — Я тебя тогда перетово́, брат… Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, — в зачет пойдет! Эх! Ты думаешь — меня не били? Меня, Олёша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам господь бог глядел — плакал! И, привалившись сухим складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях да о том, как в молодости бурлаком ходил. Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил Алеше в лицо: — Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам, своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа — по воде, а я — по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, — косточки скрипят, — идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, — эх-ма, Олёша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься мордой в землю — и тому рад; стало быть, вся сила начисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова, да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, — в этом многие тысячи верст! Говорил он и — словно рос в глазах Алеши, рос быстро, как облако, превращаясь из маленького сухого старичка в человека силы сказочной, — он один ведет против реки огромную серую баржу… Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил: — Ну, зато, Олёша, на привале, на отдыхе, летним вечером в Жигулях, где-нибудь под зеленой горой, поразложим бывалоче костры — кашицу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, — аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрей пойдет, — так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе — как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни! Несколько раз в дверь заглядывали, звали деда, но Алеша просил: — Не уходи! Дед, усмехаясь, отмахивался от людей: — Погодите, там… Рассказывал он вплоть до вечера, и когда ушел, то Алеша знал, что дед не злой и не страшный. Ему до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил его. Но и забыть об этом Алеша не мог. Кубарем вкатился Цыганок, широкогрудый, с огромной кудрявой головой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов. — Ты глянь-ка, — сказал он, приподняв рукав, показывая Алеше голую руку до локтя в красных рубцах, — вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много! — Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу — запорет он тебя, так начал я руку ему подставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня али мать! Ну, прут не переломился, — гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, — видишь насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывал вспухшую руку и, смеясь, говорил:

— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет…

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда.

— Я тебя очень люблю, — сказал Алеша.

— Так ведь и я тебя тоже люблю, — ответил он просто, — за то и боль принял: за любовь! Али я стал бы за другого за кого!? Наплевать мне…

Потом он стал тихонько учить Алешу, часто оглядываясь на дверь:

— Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, — чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, — киселем лежи! И не надувайся, дыши во всю, кричи благим матом, — ты это помни, это хорошо!

Алеша спросил:

— Разве еще сечь будут?

— А как же? — серьезно сказал Цыганок. — Конешно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть.

— За что?

— Строптив очень, поперек слова норовишь сказать…

И снова озабоченно стал учить:

— Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, — ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет, — ударит, да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять, — так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:

— Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть рукавицы шей!

— Маленьких всегда бьют?

— Всегда, — спокойно ответил Цыганок, потом ласково обхватил Алешу и приподнял на руках.

— Легкий ты, тонкий, а кости крепкие, — силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Пошли бы мы с тобою… Эх! Мал ты еще, вот незадача! Мал ты, а сердитый, — добавил он смеясь.

И вдруг, стиснув Алешу крепко, он почти застонал:

— Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, господи! Вот ожег бы я народ…

Пришел раз и мастер Григорий. Алеша спросил, за что дядья его обижают.

— За что? А они, поди, и сами не знают. Дядя Яков-то жену насмерть забил, замучил, а дядя Михаил и сейчас жену бьет; дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Может, и за то бьет, что лучше она его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего сживали. Она всё скажет: она неправду не любит. Она вроде святой. Ты держись за нее крепко. А людей не бойся! — добавил он, помолчав. — Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже — отстанет. Понял? Тебе все надо понимать, гляди, а то пропадешь!

Алеша смотрел на мастера, и казалось ему, что тот из-под очков видит все насквозь.

— Ты глянь-ка, — сказал он, приподняв рукав, показывая Алеше голую руку до локтя в красных рубцах, — вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много! — Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу — запорет он тебя, так начал я руку ему подставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня али мать! Ну, прут не переломился, — гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, — видишь насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывал вспухшую руку и, смеясь, говорил:

— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет…

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда.

— Я тебя очень люблю, — сказал Алеша.

— Так ведь и я тебя тоже люблю, — ответил он просто, — за то и боль принял: за любовь! Али я стал бы за другого за кого!? Наплевать мне…

Потом он стал тихонько учить Алешу, часто оглядываясь на дверь:

— Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, — чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, — киселем лежи! И не надувайся, дыши во всю, кричи благим матом, — ты это помни, это хорошо!

Алеша спросил:

— Разве еще сечь будут?

— А как же? — серьезно сказал Цыганок. — Конешно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть.

— За что?

— Строптив очень, поперек слова норовишь сказать…

И снова озабоченно стал учить:

— Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, — ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет, — ударит, да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять, — так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:

— Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть рукавицы шей!

— Маленьких всегда бьют?

— Всегда, — спокойно ответил Цыганок, потом ласково обхватил Алешу и приподнял на руках.

— Легкий ты, тонкий, а кости крепкие, — силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Пошли бы мы с тобою… Эх! Мал ты еще, вот незадача! Мал ты, а сердитый, — добавил он смеясь.

И вдруг, стиснув Алешу крепко, он почти застонал:

— Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, господи! Вот ожег бы я народ…

Пришел раз и мастер Григорий. Алеша спросил, за что дядья его обижают.

— За что? А они, поди, и сами не знают. Дядя Яков-то жену насмерть забил, замучил, а дядя Михаил и сейчас жену бьет; дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Может, и за то бьет, что лучше она его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего сживали. Она всё скажет: она неправду не любит. Она вроде святой. Ты держись за нее крепко. А людей не бойся! — добавил он, помолчав. — Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже — отстанет. Понял? Тебе все надо понимать, гляди, а то пропадешь!

Алеша смотрел на мастера, и казалось ему, что тот из-под очков видит все насквозь.

Пожар

Однажды вечером, когда Алеша уже лежал в кровати, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом крикнул бабушке: — Ну, мать, посетил нас господь, — горим! — Да что ты! — крикнула бабушка, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты. Слышно было, как бабушка строгим, крепким голосом командовала, а дед тихонько выл: — И-и-ы… Алеша выбежал в кухню. Окно на двор сверкало точно золотое; по полу текли, скользили желтые пятна. Босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и тоже выл со страха. — Поворачивайся, ты! — крикнула бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал. Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красные широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, Алеша вышел в сени, на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрою огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок, накрывшись попоной, она бежала прямо к огню и сунулась в него, вскрикивая: — Купорос, дураки! Взорвет купорос… — Григорий, держи ее! — выл дедушка. — Ой, пропала… Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла. — Отец, лошадь выведи! — хрипя, кашляя, кричала она. — Снимите с плеч-то, — горю, али не видно?.. Григорий сорвал с ее плеч тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега; дядя Яков прыгал около него с топором в руках; дед бегал около бабушки, бросая в нее снегом; она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила: — Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, — наше все дотла сгорит, и ваше займется! Рубите крышу, сено — в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружней! Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнем, который словно ловил ее, черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя. На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, уперлась передними ногами; дед выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув: — Мать, держи! Бабушка бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед ним крестом; конь жалобно заржал и потянулся к ней, косясь на пламя. — А ты не бойся! — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. — Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох, ты, мышонок… Мышонок, втрое больше ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо. Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и кричала деду: — Василий Васильич, Лексея нет!.. Услышав это, Алеша быстро спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и его. Крыша мастерской уже провалилась; внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри, пламя снопом выкидывалось на двор, на людей, толпившихся перед огромным костром и кидавших в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы с красками, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз. Алеша выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке. — Уйди! — крикнула она. — Задавят, уйди… На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя: — Раздайсь! Весело и торопливо звенели колокольчики, все было празднично-красиво. Алеша онемел от восторга. Бабушка сердито и сильно толкнула его на крыльцо. — Я кому говорю? Уйди! Нельзя было не послушать ее в этот час. Алеша ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уже не было видно огня, — только медные шлемы сверкали среди зимних черных шапок и картузов. Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка. — Это кто? Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, все уже кончилось… Села рядом и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота, но и огня было жалко. Дед вошел, остановился у порога и спросил: — Мать? — Ой? — Обожглась? — Ничего. Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и не торопясь сел рядом с бабушкой. — Умылся бы, — сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом. Дед вздохнул. — Милостив господь бывает до тебя, большой тебе разум дает… Бабушка усмехнулась и ушла, держа руки перед лицом, дуя на пальцы, а дед, не глядя на Алешу, тихо спросил: — Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь… Бита, ломана… То-то же! Эх, вы-и… Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил: — Боялся ты? — Нет. — И нечего бояться… Дед ушел, а Алеша забился на печь и задремал. Проснулся он от пьяных криков дяди Михаила. Тот проспал весь пожар, а теперь вылез на кухню, сидел на полу, растопырив ноги, и плевал перед собою, шлепая ладонями по полу. Алеша слез с печи, но, когда поравнялся с дядей, тот поймал его за ногу, дернул, и Алеша упал, ударившись затылком. — Дурак, — сказал Алеша. Дядя вскочил на ноги, снова схватил его и взревел, размахнувшись им: — Расшибу об печку… Очнулся Алеша в кровати. Было жарко, душил густой, тяжелый запах; в голове или сердце росла какая-то опухоль… Дверь очень медленно открылась, в комнату вошла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиною и, протянув руки к синему огоньку лампадки, тихо, по-детски жалобно сказала: — Рученьки мои, рученьки больно…Ученый скворец

После пожара дед купил новый дом с садом, который опускался в овраг, густо ощетинившийся голыми прутьями ивняка. — Розог-то! — сказал дед, весело подмигнув Алеше. — Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они сгодятся… И однажды больной, сидя на постели, без рубахи, кашляя и отирая длинным полотенцем пот, дед достал откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал внука: — Ну-ка ты, пермяк, солёны уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это — аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это — что? — Буки. — Попал! Это? — Веди. — Врешь — аз! Гляди: глаголь, добро, есть — это что? — Добро. — Попал! Это? — Глаголь. — Верно! А это? — Аз. Вступилась бабушка: — Лежал бы ты, отец, смирно… — Стой, молчи! Валяй, Лексей! Он обнял Алешу за шею горячей, влажной рукою и через плечо его тыкал пальцем в буквы, держа книжку под самым его носом. От деда жарко пахло уксусом, потом и печеным луком, Алеша почти задыхался, а тот, приходя в ярость, хрипел и кричал ему в ухо: — Земля! Люди! Слова были знакомы Алеше, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» — на сутулого Григория, «я» — на бабушку, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Дед долго гонял его по всему алфавиту, заразил его своей горячей яростью, Алеша тоже вспотел и кричал во все горло. Это смешило деда; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел: — Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего? — Это вы кричите… Алеше было весело смотреть на него и на бабушку: она, облокотись о стол, упираясь кулаком в щеку, смотрела на ученье и негромко смеялась, говоря: — Да будет вам надрываться-то! Дед объяснял Алеше дружески: — Я кричу потому, что я нездоровый, а ты чего? И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою: — А память у него лошадиная! Вали дальше, курнос! Наконец он шутливо столкнул его с кровати. — Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак… Вскоре Алеша уже читал по складам Псалтирь. Каждый день после вечернего чая он должен был прочитать псалом. Читал он так: — Буки, люди, аз — бла; живете, есть — же; блаже; блаже, наш — блажен. Книга была скучная. Деду было тоже скучно, но он каждый вечер, молясь перед сном, читал из нее наизусть. — А скушно, поди-ка, богу слушать-то тебя, отец, — сказала однажды бабушка: — всегда ты твердишь одно да все то же. Дед побагровел от ярости, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке: — Вон!.. По утрам дед тоже долго и скучно молился. Перед тем как стать в угол к образам, он долго умывался, потом, аккуратно одетый, причесывал рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев себя в зеркало, одернув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шел к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу, с минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом, прямой и тонкий, как гвоздь, внушительно говорил: — Во имя отца и сына и святого духа! Казалось, что после этих слов даже мухи в комнате жужжали осторожнее. Дед стоял, вздернув голову; брови приподняты, ощетинились, золотистая борода торчит горизонтально; он читает молитвы твердо, точно отвечая урок: голос его звучит внятно и требовательно. — Напрасно судия приидет, и коегождо деяния обнажатся… И нешибко бил себя в грудь кулаком. Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржаных лепешек с творогом, — есть хочется! Бабушка и Алеша ждут у накрытого стола, когда дед кончит. А тот все молится, качается и взвизгивает: — Погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен! Алеша знал напамять все молитвы и следил, не ошибется ли дед, не пропустит ли хоть слово? Ошибки деда возбуждали у него веселость. Кончив молиться, дед говорил Алеше и бабушке: — Здравствуйте! Те кланялись, и тогда все садились за стол. Тут Алеша говорил деду: — А ты сегодня «довлеет» пропустил! — Врешь? — беспокойно и недоверчиво спрашивал он. — Уж пропустил! Надо: «но та вера моя да довлеет вместе всех», а ты и не сказал «довлеет». — На-ка вот! — восклицал дед, виновато моргая глазами. И после со зла, придравшись к чему-нибудь, сек Алешу за такие указания. Но тот подстерегал его снова на ошибках, и тогда все начиналось с начала.Однажды бабушка отняла у кота пойманного им скворца, обрезала сломанное крыло, а на место откусанной ноги ловко пристроила деревяжку и, вылечив птицу, стала ее учить. Стоит перед клеткой и твердит: — Ну, проси: скворушке — кашки! Скворец, черный, как уголь, скосив на нее круглый живой глаз юмориста, стучит деревяжкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мяукнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь не дается ему. — Да ты не балуй! — серьезно говорит ему бабушка. — Ты говори: скворушке — кашки! Черная обезьяна в перьях оглушительно орет что-то похожее на слова бабушки, — старуха смеется радостно, дает птице просяной каши с пальца и говорит: — Я тебя, шельму, знаю: притворяшка ты, — все можешь, все умеешь! И ведь выучила скворца: через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на: — Дра-астуй… А после скворец сам уже выучился дразнить деда. Дед станет перед образом, внятно произнося слова молитв, а птица, просунув восковой желтый нос между палочек клетки, высвистывает: — Ть-ю, ть-ю, ть-ю-иррь, ту-иррь, ти-и-ррь, тыо-уу! Деду показалось обидным это; однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирепо: — Убери его, дьявола, убью! Так и прогнали скворца.

Новые знакомства

Товарищей у Алеши не заводилось. Его возмущали жестокие забавы соседских ребятишек. Он не мог терпеть, когда стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли коз или издевались над пьяными нищими, и всегда вмешивался в дело, разгоняя ребят. Те отвечали ему враждой и не упускали случая напасть на него кучей. Кроме того, ему не нравилось, когда его называли Кашириным, по фамилии деда. Ребята это подметили, и, как только Алеша появлялся на улице, они кричали: — Кащея Каширина внучонок вышел, глядите! — Валяй его! И начиналась драка. Алеша был силен и ловок, ему весело было отбиваться одному против многих, но в конце концов улица всегда била его, и домой он приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассеченными губами и синяками на лице, оборванный, в пыли. Бабушка встречала его испуганно, и соболезнуя и сердясь: — Что, редькин сын, опять дрался? Да что ж это такое, а? Как я тебя начну с руки на руку… Дед, видя синяки, только крякал и мычал: — Опять с медалями? Ты у меня, Аника-воин, не смей на улицу бегать, слышишь! Но и в саду было много интересного. Через щели забора виден был Алеше соседский двор. По двору иногда прохаживался высокий старик, бритый, с белыми усами, волосы усов торчали как иголки. Иногда из конюшни выводили к нему серую длинноголовую лошадь: узкогрудая, на тонких ногах, она, выйдя на двор, кланялась всему вокруг, точно смиренная монахиня. Старик звонко шлепал ее ладонью, — свистел, шумно вздыхал, потом лошадь снова прятали в темную конюшню. Алеше казалось, что старик хочет уехать из дома, но не может — заколдован. Почти каждый день на дворе играли трое мальчиков — одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что Алеша различал их только по росту. Ему нравилось, что они так хорошо, весело и дружно играли в незнакомые игры, нравились их костюмы, хорошая заботливость друг о друге, особенно заметная в отношении старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал они смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не обидно, тотчас же помогали ему встать, а если он выпачкал руки или колени, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками, а средний мальчик добродушно говорил: — Вот ус неуклюзый!.. Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого, и все трое были очень ловки, сильны, неутомимы. Однажды Алеша влез на дерево и свистнул им, — они остановились там, где застал их свист, затем сошлись не торопясь и, поглядывая на незнакомого мальчика, стали о чем-то тихонько совещаться. Алеша подумал, что они станут швырять в него камнями, спустился на землю, набрал камней в карманы, за пазуху и снова влез на дерево. Но мальчики уже играли далеко в углу двора и, видимо, забыли о нем. Ему стало грустно, начинать драться первому не хотелось. Много раз он сидел на дереве, ожидая, что они позовут его играть с ними, — а они не звали. Иногда им кричали в форточку. — Дети, марш домой! И они шли не торопясь и покорно, точно гуси. Однажды они начали игру в прятки, очередь искать выпала среднему, он стал в угол за амбаром и стоял, честно закрыв глаза руками, не подглядывая, а братья его побежали прятаться. Старший быстро и ловко залез в широкие сани под навесом амбара, а маленький, растерявшись, смешно бегал вокруг колодца не зная, куда девать себя. — Раз! — кричал старший. — Два!.. Маленький вспрыгнул на сруб колодца, схватился за веревку, забросил ноги в пустую бадью, и бадья, глухо постукивая по стенкам сруба, исчезла. Алеша обомлел, глядя, как быстро и бесшумно вертится хорошо смазанное колесо, но тотчас же понял, что может произойти, и соскочил с дерева прямо во двор к ним, крича: — Упал в колодезь!.. Средний мальчик подбежал к срубу в одно время с Алешей, вцепился в веревку, его дернуло вверх, обожгло ему руки, но Алеша уже успел перенять веревку, а тут подбежал старший; помогая ему вытягивать бадью, он сказал: — Тихонько, пожалуйста!.. Маленького быстро вытянули, он тоже был испуган; с пальцев правой руки его капала кровь, щека тоже была сильно ссажена, по пояс был он мокрый, бледен до синевы, но улыбался, вздрагивая, широко раскрыв глаза, улыбался и тянул: — Ка-ак я па-да-ал… — Ты с ума сосол, вот сто, — сказал средний, обняв его и стирая платком кровь с лица, а старший, нахмурясь, говорил: — Идем, все равно не скроешь… — Вас будут бить? — спросил Алеша. Мальчик кивнул головой, потом сказал, протянув ему руку: — Ты очень быстро прибежал! Обрадованный похвалой, Алеша не успел взять его руку, как тот уже снова говорил среднему брату: — Идем — он простудится! Мы скажем, что он упал, а про колодезь — не надо! — Да, не надо, — согласился младший, вздрагивая. — Это я упал в лужу, да? Они ушли. Все это разыгралось так быстро, что когда Алешавзглянул на сучок, с которого соскочил во двор, он еще качался, сбрасывая желтый лист… С неделю братья не выходили во двор, а потом явились более шумные, чем прежде; когда старший увидел Алешу на дереве, он крикнул ласково: — Иди к нам! Забрались все вместе под навес амбара в старые сани и, присматриваясь друг к другу, долго беседовали. Вдруг явился старик с белыми усами, в коричневой, длинной, как у попа, одежде и в меховой, мохнатой шапке. — Это кто такой? — спросил он, указывая на Алешу пальцем. Старший мальчик встал и кивнул головой на дедов дом. — Он — оттуда… — Кто его звал? Мальчики все сразу, молча вылезли из саней и пошли домой, снова напомнив Алеше покорных гусей. Старик крепко взял Алешу за плечо и повел по двору к воротам. Алеше хотелось плакать от страха перед ним, но он шагал так широко и быстро, что Алеша не успел заплакать, как уже очутился на улице, а старик, остановясь в калитке, погрозил ему пальцем и сказал: — Не смей ходить ко мне! Алеша рассердился. — Вовсе я не к тебе хожу, старый чёрт! Длинной рукою своей старик снова схватил Алешу и повел по тротуару, спрашивая, точно молотком колотя по его голове: — Твой дед дома? На беду дед оказался дома. Он стоял перед грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперед, и торопливо говорил, глядя в глаза старика, тусклые и круглые, как копейки: — Мать у него — в отъезде, я человек занятый, глядеть за ним некому, — уж вы простите, полковник! Полковник крякнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушел. В этот день дед ссобенно яростно сек Алешу.В школе

Дядя Михайло, отец Саши Михайлова, после смерти первой жены женился во второй раз. Мачеха с первых же дней не взлюбила пасынка, стала бить его, и, по настоянию бабушки, дед взял Сашу к себе. Алешу и Сашу вместе отдали в школу. Прежде всего Алешу стали учить, что на вопрос: «как твоя фамилия?» нельзя ответить просто: «Пешков», а надобно сказать: «моя фамилия — Пешков». А также нельзя сказать учителю: — Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь… Алеше школа сразу не понравилась, а Саша первые дни был очень доволен, легко нашел себе товарищей, но однажды во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне: — Не буду-у!.. Когда его разбудили, он попросился вон из класса, и был жестоко осмеян за все это. На другой день, по дороге в школу, спустясь в овраг на Сенной площади, Саша остановился и сказал Алеше: — Ты — иди, а я не пойду! Я лучше гулять буду. Он присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушел. Был ясный день, всюду сверкало солнце. Алеша позавидовал брату, но скрепя сердце пошел учиться, — не хотелось огорчить бабушку. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали, и на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу, а на третий его поведение стало известно деду… Обоих мальчиков привлекли к суду, — в кухне за столом, допрашивая виновных, сидели дед и бабушка. Саша смешно отвечал на вопросы деда: — Как же это ты не попадаешь в училище-то? Саша, глядя прямо в лицо деда кроткими глазами, отвечал не спеша: — Забыл, где оно. — Забыл? — Да. Искал-искал… — Ты бы за Лексеем шел, он помнит! — Я его потерял. — Лексея? — Да. — Это как же? Саша подумал и сказал, вздохнув: — Метель была, ничего не видно. Дед и бабушка рассмеялись, — погода стояла тихая, ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка, ехидно говорил, оскалив зубы: — Ты бы за руку его держал, за пояс! — Я держал, да меня оторвало ветром, — объяснил Саша. Говорил он лениво, безнадежно. Алеше было неловко слушать, эту ненужную, нескладную ложь, и он очень удивлялся упрямству Саши. Обоих выпороли и наняли им провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанной рукою, — он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не-помогло: на другой же день Саша, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя, снял другой и бросил его в ином направлении, а сам в одних чулках пустился бежать по площади. Старичок, охая, потрусил собирать сапоги, а затем, испуганный, повел Алешу домой. Целый день дед и бабушка ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря, в трактире, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и далее не били, смущенные упрямым молчанием мальчика, а он лежал с Алешей на полатях, задрав ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил: — Мачеха меня не любит, отец тоже не любит, и дедушка не любит, — что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним, — тогда вы все узнаете… Бежим вместе? Алеша не мог бежать с ним: он надумал другое — он решил быть офицером с большой светлой бородой, — такой офицер жил по соседству, — а для этого необходимо было учиться. Когда Алеша рассказал брату план, тот, подумав, согласился: — Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уж буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня, и кто-нибудь кого-нибудь убьет, а то в плен схватит. Я тебя не стану убивать. — И я тебя тоже. На этом и порешили.Книга о Робинзоне

Сашу оставили в покое и отправили опять к своим. Алешу же отправили к матери, и та взяла с него слово, что он будет прилежно и хорошо учиться. Правду говоря, это было лишнее, потому что учиться Алеша был не прочь, и в истории с Сашей он-то пострадал совершенно напрасно. Однако новая школа встретила его неприветливо. Алеша пришел туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах «навыпуск». Все это сразу было осмеяно, за желтую рубаху он получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками он скоро, впрочем, поладил, но учитель и поп не взлюбили его. Учитель был желтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа, он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей и разглядывал ее, качая головой. Несколько дней Алеша сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя, — это было для него нестерпимо. Учитель гнусил все время: — Песко-ов, перемени рубаху-у! Песко-ов, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви луза натекла-а! Алеша платил ему за эту канитель озорством: однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил ее и привязал на нитке к блоку двери в полутемных сенях. Когда дверь открылась — арбуз взъехал вверх, а когда учитель притворил дверь арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвел Алешу с запиской учителя домой, и он порядком поплатился за, свою шалость. Другой раз он насыпал учителю в ящик стола нюхательного табаку; учитель так расчихался, что ушел из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Ах, ты, воля, моя воля». Тех, кто пел неверно, он щелкал линейкой по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно. Поп не взлюбил Алешу за то, что у него не было «Священной истории ветхого и нового завета», и за то, что он передразнивал его манеру говорить. Являясь в класс, поп первым делом спрашивал: — Пешков, книгу принес или нет? Да. Книгу? Алеша отвечал: — Нет. Не принес. Да. — Что — да? — Нет. — Ну, и — ступай домой! Да. Домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да. Не намерен. В конце концов купить «Священную историю» оказалось необходимым. Придя домой и не застав матери, Алеша нашел у ней рубль и, идя на базар, сообразил, что за рубль можно купить не только «Священную историю», но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, он узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день во время перемены, он рассказывал мальчикам сказку, как вдруг один из них презрительно заметил: — Сказки — чушь, а вот — Робинзон, это настоящая история! Нашлось еще несколько мальчиков, читавших Робинзона, все хвалили эту книгу, и Алеша тогда же решил прочесть книгу о Робинзоне. Робинзона, однако, он в книжной лавочке не нашел, зато, кроме «Священной истории», принес в школу два растрепанных томика сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. Решив доказать мальчикам, что сказки тоже не чушь, он зазвал их домой, разделил с ними хлеб и колбасу и начал читать первую сказку «Соловей». «В Китае все жители — китайцы, и сам император — китаец». Это всем понравилось. Но в ту же минуту явилась домой мать и спросила Алешу: — Ты взял рубль? — Взял. Вот — книги… Мать, не говоря ни слова, взяла сковородник, мальчики разбежались, а Алеша весьма основательно был побит. Потом вечером мать пришла к нему за печку, обняла его и, тихо плача, говорила: — Прости, я виновата! Но мы бедные, у нас каждая копейка, каждая копейка… — и не договорила. Помирились с матерью, но пришел отчим, второй муж матери, узнал про рубль, страшно рассердился, затопал ногами и закричал, что не хочет, чтобы у него в доме жил вор. Это было уже совсем глупо, — ведь Алеша не скрыл, что рубль он взял на покупку книг. Он перебрался опять к деду.Снова у деда

— Что, разбойник? — встретил дед Алешу, стуча рукой по столу. — Ну, теперь уж я тебя кормить не стану, пускай бабушка кормит! — И буду, — сказала бабушка. — Эка задача, подумаешь! — Вот и корми! — крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив Алеше: — Мы с ней совсем разделились, у нас теперь все порознь… Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева. Весело щелкали коклюшки, золотым ежом блестела на солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка, точно из меди лита, — неизменна! А дед еще более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зеленые глаза смотрели подозрительно. Бабушка рассказала Алеше, что дед разорился дотла. Дал барину одному все свои деньги, а барин обанкротился, и все деньги пропали. Посмеиваясь, бабушка рассказала и о разделе имущества между нею и дедом: он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал: — Это — твое, а больше ничего с меня не спрашивай! А от нее отобрал все ее вещи, продал и деньги отдал под проценты. Он окончательно заболел скупостью и стал неописуемо жаден. Все в доме строго делилось; один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды бывали хуже: бабушка брала хорошее мясо, а он — требуху, печенку, легкие, сычуг. Не доверяя бабушке, дед и стряпал сам. При этом, возясь в углу между печью и окном, постоянно выбивал стекла из окна концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он, такой умный, не догадается обрезать ухваты. Однажды, когда у деда что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шестке и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал: — Господи, господи… Днем, когда он ушел, Алеша взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три, но дед, увидев его работу, начал ругаться: — Бес проклятый, — пилой надо было отпилить, пило-ой! Из концов-то скалки вышли бы, продать бы их можно, дьяволово семя! И, махая руками, возбужденный, он выбежал в сени. Чай и сахар у деда и у бабушки хранились отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил: — Постой, погоди, — ты сколько положила? Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет: — У тебя чай-от мельче моего, значит — я должен положить меньше: мой крупнее, наваристее. Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему и себе одной крепости и чтоб она выпивала одинаковое с ним количество чашек. — По последней, что ли? — спрашивала она, перед тем как слить весь чай. Дед заглядывал в чайник и говорил: — Ну, уж — по последней! Алеше было и смешно и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке — только смешно. — А ты — полно! — успокаивала она Алешу. — Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит! Ему ведь восемь десятков, — отша-гай-ка столько-то! Пускай дурит, кому горе? А я себе да тебе заработаю кусок, не бойсь! Начал зарабатывать деньги и Алеша: по праздникам, рано утром, он брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо — тоже, пуд костей по гривеннику, по восьми копеек. Занимался он этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у него деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала его, опустив глаза: — Вот и спасибо-те, голуба-душа! Мы-то с тобой да не прокормимся, — мы? Велико дело! Однажды Алеша подсмотрел, как она, держа на ладони его пятаки, глядела на них и молча плакала. В школе ученики высмеивали Алешу, называя ветошником, нищебродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от Алеши пахнет помойной ямой и что нельзя сидеть рядом с ним. Жалоба была выдумана со зла: Алеша очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье. Не хотелось ему ходить в школу после этого, но, к счастью, наступили каникулы, школьников распустили. Алеша получил в награду Евангелие и басни Крылова в переплете, да еще похвальный лист «За отличные успехи в науках». Когда он принес эти подарки домой, дед очень обрадовался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал: — Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх, вы-и… Алеша отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями, и тогда уже вручил деду. Тот бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив озорства…На улице

Разделавшись со школой, Алеша зажил на улице. Приближалась весна, заработок стал обильнее, и подобралась у Алеши дружная ватага товарищей: десятилетний Вяхирь, сын нищей мордовки, мальчик милый, нежный и всегда спокойно веселый; безродный Кострома, вихрастый, костлявый, с огромными черными глазами; татарчонок Хаби, двенадцатилетний силач, простодушный и добрый; тупоносый Язь, мальчик лет восьми, молчаливый, как рыба, а самым старшим по возрасту был сын портнихи-вдовы Гришка Чурка, человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец; все — люди с одной улицы. Больше других заработков мальчикам нравилось собирание костей и тряпок. Это стало особенно интересно весной, когда сошел снег, после дождей, чисто омывших мощеные улицы пустынной ярмарки. Там, на ярмарке, всегда можно было собрать в канавах много гвоздей, обломков железа, нередко находились деньги, медь и серебро, но для того, чтобы рядские сторожа не гоняли и не отнимали мешков, нужно было или платить им пятаки, или долго кланяться им. Вообще деньги давались мальчикам не легко, но жили они очень дружно и хотя иногда ссорились немножко, но ни одной драки не было между ними. Общим примирителем был Вяхирь; он всегда умел во-время сказать какие-то особенные слова; простые, они удивляли и конфузили ссорящихся. Злые выходки не обижали, не пугали его, он находил все дурное ненужным и спокойно, убедительно отрицал: — Ну, зачем это еще? — спрашивал он, и все ясно видели — незачем! Вяхиря била мать, если он не приносил ей каждый день на шкалик или на косушку водки; Кострома копил деньги, мечтая завести голубиную охоту; мать Чурки была больна, — он старался заработать как можно больше; Хаби тоже копил деньги, собираясь ехать в город, где он родился и откуда его вывез дядя — грузчик, утонувший вскоре по приезде в Нижний. Хаби забыл, как называется город, помнил только, что он стоит на Каме, близко от Волги. Мальчиков почему-то очень смешил этот город, они дразнили косоглазого татарчонка, распевая:Страхи

Всю весну мальчики сообща и дружно промышляли ветошничеством. Но к лету компания развалилась. Вяхирь помер от оспы, так и не довелось ему книжки читать. Хаби ушел жить в город, у Язя отнялись ноги, он не гулял. А старшие мальчики, черноглазый Кострома да Чурка, все чаще стали ссориться. Особенно после того, как появилась на дворе хроменькая девочка Людмила. На ней было белое платье с голубыми подковками, старенькое, но чистое, гладко причесанные волосы лежали на груди толстой, короткой косой. Глаза у нее были большие, серьезные, лицо худенькое, остроносое. Она приятно улыбалась, а когда здоровалась, три раза подряд кивала головой. И Чурке и Костроме хотелось отличиться перед ней. Во время игры тот или другой бежали похвастаться: — Видела, Людмила, как я все пять чушек из города вышиб? Она ласково улыбалась, кивая головой несколько раз кряду. Раньше вся компания друзей старалась держаться во всех играх вместе, а теперь Алеша замечал, что Чурка и Кострома играют всегда в разных партиях. Однажды Кострома; позорно проиграв Чурке партию, спрятался за ларь с овсом у бакалейной лавки, сел там на корточки и молча заплакал. Другой раз они подрались так, что их разливали водой как собак. Алеша видел, что теряет прежних товарищей, и это ему очень не нравилось. Отличаться и хвастаться перед Людмилой — все это он считал пустяками. Но случилось, что сам Алеша отличился, и не только перед Людмилой, а перед всей улицей. Произошло это так. Сидели у ворот: Алеша, Людмила, Чурка и Кострома. Подсела к ним соседская лавочница и стала рассказывать об охотнике Калинине, седеньком старичке с хитрыми глазами. Он недавно помер, но его не зарыли в песке кладбища, а поставили гроб поверх земли, в стороне от других могил. Гроб черный, на высоких ножках, крышка его расписана белой краской, — изображены крест, копье, трость и две кости. Каждую ночь, как только стемнеет, старик встает из гроба и ходит по кладбищу. Может он это делать потому, что он колдун. — Ой, не говори о страшном! — просила Людмила. — Ну, что врешь? — сказал Кострома лавочнице. — Я сам видел, как зарывали гроб, сверху-то пустой поставили — просто камень, для памятника… А что ходит покойник — это пьяные кузнецы выдумали… — А если вру, — обиженно заговорила лавочница, — так пойди ночью на кладбище, переспи там! Подошел сын лавочницы Валёк, толстый, румяный парень, узнал, в чем дело, и сказал Костроме: — Пролежишь до света на гробу — двугривенный дам и десяток папирос, струсишь — уши надеру, сколько хочу. Ну, пойдешь? Кострома покраснел и отошел за угол, делая вид, что чем-то занялся. Валёк самодовольно и торжествующе хохотал. — Давай рубль, пойду! — сказал вдруг Чурка. — А за двугривенный — трусишь? — выскочил вдруг из-за угла Кострома. И сказал Вальку: — Дай ему рубль, все равно не пойдет, форсит только… — Ну, бери рубль! Чурка встал с земли и молча, не торопясь, пошел прочь, держась близко к забору. Валёк опять захохотал, а Людмила тревожно заговорила: — Ах, господи! хвастунишка какой… что же это? — Куда вам, трусы! — издевался Валёк. — А еще первые бойцы улицы считаетесь, котята… Алеше было обидно слушать издевки этого сытого парня. Но еще обиднее было за товарища, стыдно было смотреть, как уходит Чурка съежившийся и пристыженный. Он вышел вперед и сказал Вальку: — Давай рубль, я пойду… Озадаченный Валёк стал пугать Алешу и посмеиваться, но тот стоял на своем. Пришлось Вальку отдавать рубль кому-нибудь на хранение до конца спора, но тут оказалась другая беда. Никто из подошедших баб не хотел брать рубля. — Глупости какие! — говорили они строго. — Разве можно детей подбивать на этакое… Алеша хотел было уже идти, не требуя денег, но тут подошла бабушка и, узнав, в чем дело, взяла рубль, а Алеше спокойно сказала: — Пальтишко надень да одеяло возьми, а то к утру холодно станет… Условие было такое: Алеша должен был до света лежать или сидеть на гробе, не сходя с него, что бы ни случилось, если даже гроб закачается, когда старик Калинин начнет вылезать из могилы. Если он с испугу спрыгнет на землю, то проиграет. Алеша шел быстро. Ему хотелось поскорее начать и кончить все это. Его сопровождали Валёк, Кострома и еще какие-то парни. Перелезая через кирпичную ограду, он запутался в одеяле и упал. За оградой злорадно захохотали. Что-то ёкнуло в груди у Алеши, по коже спины пробежал неприятный холодок. Спотыкаясь, он дошел до черного гроба. Потом, закутавшись в одеяло, уселся на нем, подобрав ноги. Когда он шевелился, гробница поскрипывала, и песок под нею хрустел. Вдруг что-то ударило о землю сзади него раз и два, потом близко упал кусок кирпича, — это было страшно, но Алеша тотчас догадался, что швыряют из-за ограды Валёк и его компания, хотят испугать его. Потом Алешу стало клонить в сон; он свернулся калачиком и сказал себе: будь, что будет! В песке было много кусочков слюды, она тускло блестела в лунном свете, и Алеше стало казаться, что он лежит на плотах и смотрит в воду. Вдруг почудилось: к самому лицу его подплывает подлещик. Вот он повертывается боком, стал похож на человечью щеку. Потом взглянул на Алешу круглым птичьим глазом и нырнул в глубину, колеблясь, как падающий лист клена. Больше ничего страшного Алеша в эту ночь не видел. Разбудила его бабушка. Стоя рядом с ним и стаскивая одеяло, она говорила: — Вставай! Не озяб ли? Ну, что, страшно? — Немножко, только ты не говори никому про это, ребятишкам не говори! — А почему молчать? — удивилась она. — Коли не страшно, так и хвалиться нечем… Пошли домой, и дорогой она ласково говорила: — Все надо самому испытать, голуба-душа, все надо самому знать… Сам не поучишься — никто не научит… К вечеру Алеша стал героем улицы, все спрашивали его: — Да неужто не страшно? И когда он говорил: — Страшно! — они, качая головой, восклицали: — Ага! Вот видишь? Лавочница же громко и убежденно заявила: — Стало быть, врали, что Калинин встает. Кабы вставал, так разве уцелел бы мальчишка? Да он бы его смахнул с кладбища и не видать куда… Людмила смотрела на Алешу с ласковым удивлением. Даже дед был, видимо, доволен им, все ухмылялся.В лесу

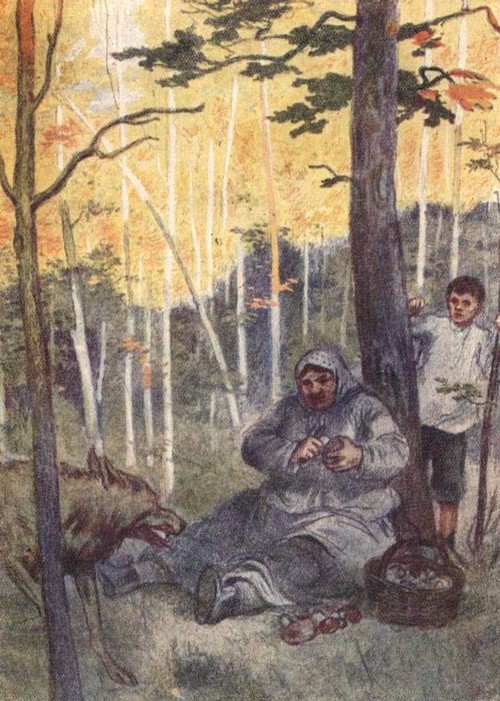

Нужда все больше давала себя знать, и Алеша решил заняться новым промыслом: ловлей птиц. Купил сеть, круг, западни, наделал клеток. И вот, на рассвете, Алеша сидит в овраге, в кустах, а бабушка с корзиной и мешком ходит по лесу, собирая последние грибы, калину, орехи. Птицы смешат Алешу своими хитростями. Лазоревая синица внимательно и подробно осмотрела западню, поняла, чем она грозит ей, и, зайдя сбоку, безопасно, ловко таскает семя сквозь палочки западни. Синицы очень умны, но они слишком любопытны, и это губит их. Важные снегири — глуповаты: они идут в сеть целой стаей, как сытые мещане в церковь; когда их накроешь, они очень удивлены, выкатывают глаза и щиплют пальцы толстыми клювами. Клест идет в западню спокойно и солидно; поползень, неведомая, ни на кого не похожая птица, долго сидит перед сетью, поводя длинным носом, опираясь на толстый хвост; он бегает по стволам деревьев, как дятел, всегда сопровождая синиц. В этой дымчатой пичужке есть что-то жуткое, она кажется одинокой, никто ее не любит, и она никого. Она, как сорока, любит воровать и прятать мелкие вещи. Алеше немножко жалко ловить пичужек, совестно сажать их в клетки, ему больше правится смотреть на них, но желание заработать деньги побеждает сожаление. Когда бабушка впервые продала пойманных им птиц за сорок копеек, это очень удивило ее. — Гляди-ка ты! Я думала — пустое дело, мальчишья забава, а оно вон как обернулось! — Дешево еще продала… — Да ну? В базарные дни она продавала на рубль и более, и все удивлялась: как много можно заработать пустяками! — А женщина целый день стирает белье или полы моет по четвертаку в день, вот и пойми! А ведь нехорошо это! И птиц держать в клетках нехорошо. Брось-ка ты это, Олёша! Но Алеша уж очень увлекся птицеловством. К тому же лес заставлял его забывать все огорчения и неприятности. После дня, проведенного в лесу, Алеша замечал, что слух и зрение его становились острее, память — более крепкой. А сколько интересного он узнал и увидел! Алеша стал почти каждый день просить бабушку: — Пойдем в лес! Она охотно соглашалась, и так они прожили все лето, до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Бабушка никогда не плутала в лесу, безошибочно определяя дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны быть в этом месте, какие — в ином, и часто экзаменовала Алешу: — А какое дерево рыжик любит? А как ты отличишь хорошую сыроежку от ядовитой? А какой гриб любит папортник? По незаметным царапинкам на коре дерева она указывала Алеше беличьи дупла, он взлезал на дерево и находил гнездо зверька, выбирая из него запасы орехов на зиму; иногда в гнезде их было фунтов до десяти. Однажды Алеша провалился в глубокую яму, распоров себе суком бок и разодрав кожу на затылке. Он сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и со стыдом чувствовал, что сам не вылезет, а пугать криком бабушку ему было неловко. Пришлось, однако, позвать ее. Она живо вытащила его и, крестясь, говорила: — Слава те, господи! Ну ладно, что пустая берлога, а кабы там хозяин лежал? И заплакала сквозь смех. Оказывается, яма-то была не простая, а медвежья. Бабушка повела Алешу к ручью, вымыла, перевязала раны своей рубашкой и приложила каких-то листьев, утоливших боль. А то еще так было. Как-то вечером, набрав белых грибов, Алеша и бабушка, по дороге домой, вышли на опушку леса; бабушка присела отдохнуть, а Алеша зашел за деревья — нет ли еще гриба? Вдруг слышит он ее голос и видит: сидя на тропе, она спокойно срезает корни грибов, а около нее, вывесив язык, стоит серая поджарая собака. — А ты иди, иди прочь! — говорит бабушка. — Иди с богом!

Незадолго перед этим Валёк отравил Алешину собаку; Алеше очень захотелось приманить эту, новую. Но, когда он выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на него зеленым взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у нее была не собачья, и, когда Алеша свистнул, она дико бросилась в кусты.

— Видал? — улыбаясь спросила бабушка. — А я вначале обозналась, думала — собака, гляжу — ан клыки-то волчьи да и шея тоже! Испугалась даже; ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны…

Кончилось все же несчастьем. Однажды, когда Алеша вынимал на дереве из беличьего дупла орехи, какой-то охотник всадил Алеше в правый бок двадцать семь штук бекасиной дроби; одиннадцать бабушка выковыряла иголкой, а остальные сидели в его коже долгие годы, постепенно выходя.

Бабушке нравилось, что Алеша терпеливо относится к боли.

— Молодец, — хвалила она, — есть терпенье, будет и уменье!

— А ты иди, иди прочь! — говорит бабушка. — Иди с богом!

Незадолго перед этим Валёк отравил Алешину собаку; Алеше очень захотелось приманить эту, новую. Но, когда он выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на него зеленым взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у нее была не собачья, и, когда Алеша свистнул, она дико бросилась в кусты.

— Видал? — улыбаясь спросила бабушка. — А я вначале обозналась, думала — собака, гляжу — ан клыки-то волчьи да и шея тоже! Испугалась даже; ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны…