Позывные услышаны [Рафаэль Михайлович Михайлов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

ЧИТАТЕЛЯМ

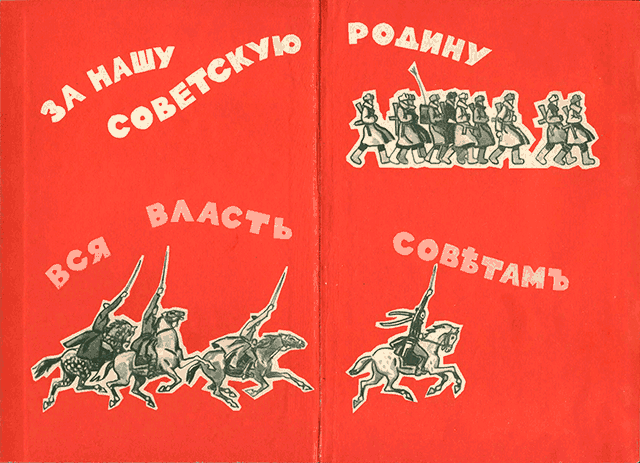

Когда я знакомился с этой книгой, перед взором опять возникли пожарища гражданской войны, страда Великой Отечественной, а главное, я вновь увидел, как миллионы людей бросили в бой сердца за ленинскую правду. Я узнавал знакомые картины, друзей «мятежной юности»… Может быть, тогда не все мы ясно видели, кому вручим эстафету революции. Но мы мечтали о золотых бесстрашных ребятах, которые сумеют не хуже нас владеть винтовкой и лучше нас чувствовать красоту стиха, рисунка, музыки. Я искренне рад знакомству с героиней повести Сильвией и ее сверстниками. Их чистые помыслы, надежды, поступки близки, дороги и нам, ветеранам, и, я думаю, нынешнему молодому читателю. В героях этой книги я узнаю что-то от наших мечтаний в первые послеоктябрьские годы и различаю новое, чего мы еще не могли предугадать. Доброго пути книге к читателям! комбриг гражданской войны

комбриг гражданской войны

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПОБЕГ ОТ БЛАГОДЕТЕЛЕЙ

новогоднюю ночь на 1896 год графиня Мария Евлампиевна Елагина, одна из попечительниц дамского благотворительного общества Полтавы, устраивала большой бал. Просторный зал, арендованный у домовладельца Таращенко, казался еще более вытянутым благодаря обилию зеркал, в которых отражались и словно плыли хрустальные подвески люстр, блестящая мишура, оплетавшая высокие елки, сверкающая сервировка гигантского овального стола.

Уже отбили двенадцать ударов массивные столовые часы, уже именитые гости графини произнесли первые тосты, весомые, как эти часы, и хозяйка решила для себя, что пора приподнять завесу над «сюрпризами», которыми славились елагинские балы. Она пригласила участников трапезы расположиться на мягких диванах, заполнявших простенки между зеркалами, звонко хлопнула в ладоши, и из боковых дверей выскочила и засеменила в центр зала стайка девочек, одетых в серые льняные юбчонки и блузы, отороченные кремовой тесьмой. Девочки образовали пирамиду, напоминающую заглавную букву «Е», вызвав благодарную улыбку графини и аплодисменты гостей. Затем они взялись за руки и, двигаясь по кругу, нестройно запели:

новогоднюю ночь на 1896 год графиня Мария Евлампиевна Елагина, одна из попечительниц дамского благотворительного общества Полтавы, устраивала большой бал. Просторный зал, арендованный у домовладельца Таращенко, казался еще более вытянутым благодаря обилию зеркал, в которых отражались и словно плыли хрустальные подвески люстр, блестящая мишура, оплетавшая высокие елки, сверкающая сервировка гигантского овального стола.

Уже отбили двенадцать ударов массивные столовые часы, уже именитые гости графини произнесли первые тосты, весомые, как эти часы, и хозяйка решила для себя, что пора приподнять завесу над «сюрпризами», которыми славились елагинские балы. Она пригласила участников трапезы расположиться на мягких диванах, заполнявших простенки между зеркалами, звонко хлопнула в ладоши, и из боковых дверей выскочила и засеменила в центр зала стайка девочек, одетых в серые льняные юбчонки и блузы, отороченные кремовой тесьмой. Девочки образовали пирамиду, напоминающую заглавную букву «Е», вызвав благодарную улыбку графини и аплодисменты гостей. Затем они взялись за руки и, двигаясь по кругу, нестройно запели:

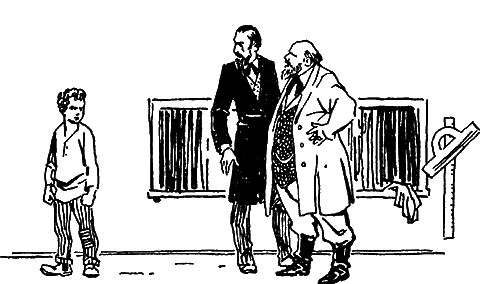

— Мне главного доктора! — сказал он, растерянный, ошеломленный и этим паркетом, и этой толпой.

— Ты откуда, мальчик? — перехватила инициативу госпожа Русанова.

— Мы из Жлобина, — сказал он, глядя исподлобья. Сделал шаг вперед, и толпа расступилась.

— Это же типичная глушь, господа! — не унималась Русанова. — Когда-то я проезжала это село… Расскажи нам, мальчик, как вы, дети и взрослые, веселитесь в своем Жлобине, как развлекаетесь?.. Есть у вас в доме игровая комната?

А он знал свой бревенчатый дом, в котором их было пятеро ребят, каждый день задававших один и тот же вопрос матери: «Мамочка Гильда, на обед мясо будет?», а когда приезжал с ярмарки отец, задававших один и тот же вопрос ему: «Батечка Петруша, у тебя хватило копеечки на леденцы?». Их любимой игрой было гадать, кто что получит с плеча старших. Они жадно прислушивались вечерами к беседам родителей: «Вот выплатим долги…», «Вот будет урожайный год…», «Вот Самоше перейдут твои чоботы, а Самошины — Шике, а Шикины — Мише, а вот тебе уж от кого перейдут — и ума не приложу…»

— Скажи нам, юный житель Жлобина, — Русанова точно декламировала, — хотел бы ты, чтобы в твоем местечке вырос театр и ты — ты сам мог быть в нем артистом? Хотел бы ты этого?..

Самоша озирался, но доктора в белом халате не было.

Елагина поняла, что мальчик думает о своем, осторожно вынула из его рук записку и улыбкой дала понять, что передаст ее по назначению. Он следил, как записку нес по залу официант, брови его прыгали, а над ухом звучал вкрадчивый голос:

— Ты выходишь на сцену, и твои земляки видят в тебе себя..

Он рванулся было за официантом, но опять его остановил резкий возглас Русановой:

— Господа, народ ценит фарс, вы почувствуете! — И, подводя мальчика к своей цели: — Смелее, юный житель Жлобина! Не иначе, как ты приехал с папочкой на ярмарку. Не иначе, как папочка заводил своего сынулю в балаган? Понравился тебе ярмарочный балаган, мальчик?

— Мне главного доктора! — сказал он, растерянный, ошеломленный и этим паркетом, и этой толпой.

— Ты откуда, мальчик? — перехватила инициативу госпожа Русанова.

— Мы из Жлобина, — сказал он, глядя исподлобья. Сделал шаг вперед, и толпа расступилась.

— Это же типичная глушь, господа! — не унималась Русанова. — Когда-то я проезжала это село… Расскажи нам, мальчик, как вы, дети и взрослые, веселитесь в своем Жлобине, как развлекаетесь?.. Есть у вас в доме игровая комната?

А он знал свой бревенчатый дом, в котором их было пятеро ребят, каждый день задававших один и тот же вопрос матери: «Мамочка Гильда, на обед мясо будет?», а когда приезжал с ярмарки отец, задававших один и тот же вопрос ему: «Батечка Петруша, у тебя хватило копеечки на леденцы?». Их любимой игрой было гадать, кто что получит с плеча старших. Они жадно прислушивались вечерами к беседам родителей: «Вот выплатим долги…», «Вот будет урожайный год…», «Вот Самоше перейдут твои чоботы, а Самошины — Шике, а Шикины — Мише, а вот тебе уж от кого перейдут — и ума не приложу…»

— Скажи нам, юный житель Жлобина, — Русанова точно декламировала, — хотел бы ты, чтобы в твоем местечке вырос театр и ты — ты сам мог быть в нем артистом? Хотел бы ты этого?..

Самоша озирался, но доктора в белом халате не было.

Елагина поняла, что мальчик думает о своем, осторожно вынула из его рук записку и улыбкой дала понять, что передаст ее по назначению. Он следил, как записку нес по залу официант, брови его прыгали, а над ухом звучал вкрадчивый голос:

— Ты выходишь на сцену, и твои земляки видят в тебе себя..

Он рванулся было за официантом, но опять его остановил резкий возглас Русановой:

— Господа, народ ценит фарс, вы почувствуете! — И, подводя мальчика к своей цели: — Смелее, юный житель Жлобина! Не иначе, как ты приехал с папочкой на ярмарку. Не иначе, как папочка заводил своего сынулю в балаган? Понравился тебе ярмарочный балаган, мальчик?

Чего это она про батечку Петрушу? Батечка тяжело занемог. Самоша — старший. Ему везти батечку в губернскую больницу. Тряская телега. Вьюга. Возчик бормочет, пугая мальчика: «Во метет! Мабуть, полтавчане господу в чем не угодили, а мабуть, он сам чарку лишнюю перехватил». Фельдшер тоже напугал: «Всех вас носит, а мест нет и не будет». Узнав, что Самоша в семье — пятый, послал мальчонку с запиской к главному доктору. Самоша плутал по ночным улицам, пока добрые люди не подвели его к розовому особняку с гипсовыми ангелочками над входом. Главный доктор здесь, а люди в цветастой одежке не понимают, что батечка Петруша корчится от боли на скамье у больничных ворот.

А голос обволакивает:

— Театр… Балаган… Ты хотел бы этого?..

— Чего вам надо, тетя? — вдруг выкрикнул мальчик. — Я баклажан не трогал… Я батечку Петрушу в больницу привез. Батечке назад не доехать!

Водворилось неловкое молчание. И вдруг с дальнего дивана раздался хохочущий бас:

— Ну и обложил вас жлобинский мужичок, господа! Взял, да и обложил! Благотворители… Балаган — баклажан… Примите и запейте. Перед употреблением… ха-ха… взбалтывать.

— Фи, вы напились, доктор Шануренко, — брезгливо сказала Елагина. — Не забывайте, что вы гость дамского общества.

Спектакль не получился. Она подала знак, и двое официантов взяли мальчика под руки, надеясь легко его выпроводить. Но он вдруг вырвался и, пересекая зал, подбежал к дивану, на котором полулежал Шануренко.

— Доктор, — закричал он. — Я вас всю ночь ищу, доктор!

— Что такое одна ночь, даже новогодняя, по сравнению с жизнью! — прервал его Шануренко; он пытался что-то разглядеть в мокрой записке, но так и не смог и, скомкав ее, отбросил в сторону. — Парадокс, а?

Русанова жарко зашептала графине, и та остановила официантов.

— Господа! — елейно воззвала Русанова. — Наш святой долг в эту новогоднюю ночь растопить сердца крестьянской семьи из Жлобина. — И, сняв со стола из стопки мелких тарелок верхнюю, протянула ее к гостям: — Расщедримся, господа!

Зазвенели полтинники, кто-то зашуршал ассигнацией. Русанова, нежно обняв за талию графиню, плавно двигалась с нею по залу, неся на вытянутой руке тарелку для пожертвований. Самоша, ничего не понимая, потянул доктора за рукав.

— Изыди, обольститель! — Шануренко еле ворочал языком. — Открой полтеатра на эти деньги. На больницу, ей-богу, не хватит.

Мальчик вдруг дернулся, быстрым шажком хотел пересечь зал, поскользнулся, упал. К нему подплыла Русанова, протягивая тарелку, он оттолкнул ее руку, и покатились по полу двугривенные и полтиннички…

— Тетя! — жалобно всхлипнул он. — Батечка там… на ветру…

— Мы поможем, — она почти пела, видя свое имя в заголовках завтрашних газет. — Мы привезем к тебе в Жлобино культуру…

— Да не доехать батечке назад в Жлобино! — вскрикнул Самоша, остро ненавидя в эту минуту и женщину в зеленом, и главного доктора, и всех этих усмехающихся, гогочущих..

Неожиданно из боковой двери заскользила выпущенная распорядителем стайка девочек в сером:

Чего это она про батечку Петрушу? Батечка тяжело занемог. Самоша — старший. Ему везти батечку в губернскую больницу. Тряская телега. Вьюга. Возчик бормочет, пугая мальчика: «Во метет! Мабуть, полтавчане господу в чем не угодили, а мабуть, он сам чарку лишнюю перехватил». Фельдшер тоже напугал: «Всех вас носит, а мест нет и не будет». Узнав, что Самоша в семье — пятый, послал мальчонку с запиской к главному доктору. Самоша плутал по ночным улицам, пока добрые люди не подвели его к розовому особняку с гипсовыми ангелочками над входом. Главный доктор здесь, а люди в цветастой одежке не понимают, что батечка Петруша корчится от боли на скамье у больничных ворот.

А голос обволакивает:

— Театр… Балаган… Ты хотел бы этого?..

— Чего вам надо, тетя? — вдруг выкрикнул мальчик. — Я баклажан не трогал… Я батечку Петрушу в больницу привез. Батечке назад не доехать!

Водворилось неловкое молчание. И вдруг с дальнего дивана раздался хохочущий бас:

— Ну и обложил вас жлобинский мужичок, господа! Взял, да и обложил! Благотворители… Балаган — баклажан… Примите и запейте. Перед употреблением… ха-ха… взбалтывать.

— Фи, вы напились, доктор Шануренко, — брезгливо сказала Елагина. — Не забывайте, что вы гость дамского общества.

Спектакль не получился. Она подала знак, и двое официантов взяли мальчика под руки, надеясь легко его выпроводить. Но он вдруг вырвался и, пересекая зал, подбежал к дивану, на котором полулежал Шануренко.

— Доктор, — закричал он. — Я вас всю ночь ищу, доктор!

— Что такое одна ночь, даже новогодняя, по сравнению с жизнью! — прервал его Шануренко; он пытался что-то разглядеть в мокрой записке, но так и не смог и, скомкав ее, отбросил в сторону. — Парадокс, а?

Русанова жарко зашептала графине, и та остановила официантов.

— Господа! — елейно воззвала Русанова. — Наш святой долг в эту новогоднюю ночь растопить сердца крестьянской семьи из Жлобина. — И, сняв со стола из стопки мелких тарелок верхнюю, протянула ее к гостям: — Расщедримся, господа!

Зазвенели полтинники, кто-то зашуршал ассигнацией. Русанова, нежно обняв за талию графиню, плавно двигалась с нею по залу, неся на вытянутой руке тарелку для пожертвований. Самоша, ничего не понимая, потянул доктора за рукав.

— Изыди, обольститель! — Шануренко еле ворочал языком. — Открой полтеатра на эти деньги. На больницу, ей-богу, не хватит.

Мальчик вдруг дернулся, быстрым шажком хотел пересечь зал, поскользнулся, упал. К нему подплыла Русанова, протягивая тарелку, он оттолкнул ее руку, и покатились по полу двугривенные и полтиннички…

— Тетя! — жалобно всхлипнул он. — Батечка там… на ветру…

— Мы поможем, — она почти пела, видя свое имя в заголовках завтрашних газет. — Мы привезем к тебе в Жлобино культуру…

— Да не доехать батечке назад в Жлобино! — вскрикнул Самоша, остро ненавидя в эту минуту и женщину в зеленом, и главного доктора, и всех этих усмехающихся, гогочущих..

Неожиданно из боковой двери заскользила выпущенная распорядителем стайка девочек в сером:

ГЛАВА ВТОРАЯ. СЛИШКОМ МНОГО СОБЫТИЙ

— Разбойник за дверью захоронился, я видела… Беги за ним, а мы с Майкой из сада подкрадемся. Разбойнику было не то семь, не то восемь лет, он уже перелезал с лестничной площадки через окно в дворовый сад, как вдруг увидел на дорожке девочку. — Бегите, пацаны! — крикнул он кому-то на лестницу. — Сивка-Бурка нас выследила. — И не пацаны, а разбойники. И не Сивка-Бурка, а Сильва, — важно поправила его девочка. — Ну что, проиграли, проиграли? Ребята посовещались, потом попрыгали в сад. И, по ритуалу поднимая руки кверху, провозглашали: — Клянусь навечно порвать с кровожадным разбойничьим атаманом и вступить в ряды красных казаков! Кровожадный атаман сдался последним. Ему очень не хотелось порывать с самим собой. — А в двадцать пятом номере, — заявила Сильва, — уже давно не играют в «казаки-разбойники». Я все разведала. Они играют в шанхайских кули и лордов. Лорды шлют на них миноносцы, а те здорово отбиваются. Чур, мы кули, а вы лорды… Пленные разбойники и разжалованные красные казаки недружно загалдели. В событиях тысяча девятьсот двадцать седьмого года маленькие владельцы дворов по улице Красных Зорь довольно легко нашли для себя классовые позиции. Наверно, они долго бы еще разбирались, кому кем быть, если бы к ребятам не подошел, как всегда важный, с метлой и при фартуке, дворник Аким Федотыч. — Так что ваше собрание тринадцати дворов, — вежливо сказал он, — по вопросу, чего делать с британской лордой, прошу маленечко отложить. Поскольку к Каляевым уже полчаса звонит — и не может, понятно, войти — товарищ из, как говорят, радиоэфира. Вон она стоит, в белом платье.

Сильва тряхнула головой и вприпрыжку понеслась к своему подъезду. Молодая стройная женщина с короткой стрижкой протянула ей руку.

— Если ты и есть Сильвия, здравствуй, — приветливо сказала она. — Я корреспондент ленинградского радио Ирина Галич. Ирина Сергеевна, — поправилась она, сообразив, что девочке неудобно будет обращаться к ней просто по имени.

Сильва молчала, но глаза ее вспыхивали.

— Мы получили твое письмо, — продолжала Галич. — Что же тебе не нравится в наших передачах? — и подзадорила девочку: — Говори, не бойся.

Сильва очень серьезно пояснила:

— А я и не боюсь, — наклонила голову, посмотрела исподлобья. — Меня мама учит не бояться. Вы рассказов для нас мало наговариваете. Стихи ваши не для нас, а рассказов мало.

— Почему не для вас? — Галич даже растерялась. — А для кого же?

Сильва ковыряла ботинком землю, раскраснелась, наконец неохотно сказала:

— А я знаю — для кого? Вот у вас читали: «Сдай в лом кастрюлей медный ряд, и десять домн заговорят…» А чего они заговорят, если нам никто кастрюли не отдал? Папа сказал: «Ты эти стихи, Сивка, наизусть не учи. Они не для вас. Они для жуликов. Кто кастрюли медные ворует». А я уже заучила. Что теперь делать?

Галич что-то записала к себе в блокнот, наклонилась к девочке и крепко ее поцеловала.

— Умница! Обещаю, что плохих стихов будет меньше, а хороших рассказов — больше.

Дворовая игра шла к концу, восставшие кули побеждали. Сильва со своей подружкой Майей возвращалась домой вместе — они жили на одной лестнице.

— Тебя записали в школу на Красных Зорях? — спросила Майя.

— Ага.

— И меня тоже. У нас будет свой сад. Густой-прегустой.

— И улицу нам разрешат переходить через трамвай и автомобили, — обрадовалась Сильва.

Сальма Ивановна уже распахнула перед дочерью дверь.

— Вот зачем тебе школа!

Сильва вбежала в комнату, удивилась.

— А почему у нас на столе цветы? У кого рождение?

— У нас у обоих, — сказала мать. — Кончили с Иваном Михайловичем институт. Мы уже не студенты. Мы доктора, Сивка.

— Ура! — закричала девочка и запрыгала на одной ноге вокруг стола. — У нас теперь докторская семья. Я к вам приведу больных со всех дворов.

Иван Михайлович помахал в воздухе конвертами.

— Да, мало для тебя сегодня событий, Сивка. Получай еще два. Целых два письма от москвичей.

Девочка очень любила получать письма. «Здравствуй, Сильва! — читала она вслух, а губы то и дело расползались в улыбке, и потому веснушки на лице прыгали. — Я очень рад, что ты такая большая и октябренок. Очень хорошо, что ты стала до некоторой степени оратором… Загадка твоя до того проста, что я, не задумываясь, ответил: „Град“. Пришли мне еще одну загадку. Витя Восков».

— А второе от Женечки! — догадалась она. — Угадала?

— «Здравствуй, дорогая Сильвочка, — писала Женя. — Я очень рада, получив твое письмо. Учусь я в 4-й гр., а Витя в 6-й. Помнишь ли ты ослика, которого я тебе подарила? Крепко целую. Ж. Воскова. Не балуйся».

— А я и не балуюсь, — вздохнула Сильва. — Я готовлюсь к школе.

Сальма Ивановна почему-то тоже вздохнула и вышла во вторую комнату.

Сильва не засыпала, пока Иван Михайлович не подсаживался к ней на краешек кровати с томиком стихов в руке. В тот год его увлечением стал Роберт Бернс. Девочка уже знала, что есть такой край — Шотландия и что в ней жил прекрасный поэт-сказочник.

— Папа, а это не там, где живут лорды? — задумчиво спросила она.

Он добродушно покачал головой.

— Почему только лорды? Там живут смелые и честные люди, и руки у них натружены. Роберт Бернс был из их числа.

Читал он мягко, напевно:

— Так что ваше собрание тринадцати дворов, — вежливо сказал он, — по вопросу, чего делать с британской лордой, прошу маленечко отложить. Поскольку к Каляевым уже полчаса звонит — и не может, понятно, войти — товарищ из, как говорят, радиоэфира. Вон она стоит, в белом платье.

Сильва тряхнула головой и вприпрыжку понеслась к своему подъезду. Молодая стройная женщина с короткой стрижкой протянула ей руку.

— Если ты и есть Сильвия, здравствуй, — приветливо сказала она. — Я корреспондент ленинградского радио Ирина Галич. Ирина Сергеевна, — поправилась она, сообразив, что девочке неудобно будет обращаться к ней просто по имени.

Сильва молчала, но глаза ее вспыхивали.

— Мы получили твое письмо, — продолжала Галич. — Что же тебе не нравится в наших передачах? — и подзадорила девочку: — Говори, не бойся.

Сильва очень серьезно пояснила:

— А я и не боюсь, — наклонила голову, посмотрела исподлобья. — Меня мама учит не бояться. Вы рассказов для нас мало наговариваете. Стихи ваши не для нас, а рассказов мало.

— Почему не для вас? — Галич даже растерялась. — А для кого же?

Сильва ковыряла ботинком землю, раскраснелась, наконец неохотно сказала:

— А я знаю — для кого? Вот у вас читали: «Сдай в лом кастрюлей медный ряд, и десять домн заговорят…» А чего они заговорят, если нам никто кастрюли не отдал? Папа сказал: «Ты эти стихи, Сивка, наизусть не учи. Они не для вас. Они для жуликов. Кто кастрюли медные ворует». А я уже заучила. Что теперь делать?

Галич что-то записала к себе в блокнот, наклонилась к девочке и крепко ее поцеловала.

— Умница! Обещаю, что плохих стихов будет меньше, а хороших рассказов — больше.

Дворовая игра шла к концу, восставшие кули побеждали. Сильва со своей подружкой Майей возвращалась домой вместе — они жили на одной лестнице.

— Тебя записали в школу на Красных Зорях? — спросила Майя.

— Ага.

— И меня тоже. У нас будет свой сад. Густой-прегустой.

— И улицу нам разрешат переходить через трамвай и автомобили, — обрадовалась Сильва.

Сальма Ивановна уже распахнула перед дочерью дверь.

— Вот зачем тебе школа!

Сильва вбежала в комнату, удивилась.

— А почему у нас на столе цветы? У кого рождение?

— У нас у обоих, — сказала мать. — Кончили с Иваном Михайловичем институт. Мы уже не студенты. Мы доктора, Сивка.

— Ура! — закричала девочка и запрыгала на одной ноге вокруг стола. — У нас теперь докторская семья. Я к вам приведу больных со всех дворов.

Иван Михайлович помахал в воздухе конвертами.

— Да, мало для тебя сегодня событий, Сивка. Получай еще два. Целых два письма от москвичей.

Девочка очень любила получать письма. «Здравствуй, Сильва! — читала она вслух, а губы то и дело расползались в улыбке, и потому веснушки на лице прыгали. — Я очень рад, что ты такая большая и октябренок. Очень хорошо, что ты стала до некоторой степени оратором… Загадка твоя до того проста, что я, не задумываясь, ответил: „Град“. Пришли мне еще одну загадку. Витя Восков».

— А второе от Женечки! — догадалась она. — Угадала?

— «Здравствуй, дорогая Сильвочка, — писала Женя. — Я очень рада, получив твое письмо. Учусь я в 4-й гр., а Витя в 6-й. Помнишь ли ты ослика, которого я тебе подарила? Крепко целую. Ж. Воскова. Не балуйся».

— А я и не балуюсь, — вздохнула Сильва. — Я готовлюсь к школе.

Сальма Ивановна почему-то тоже вздохнула и вышла во вторую комнату.

Сильва не засыпала, пока Иван Михайлович не подсаживался к ней на краешек кровати с томиком стихов в руке. В тот год его увлечением стал Роберт Бернс. Девочка уже знала, что есть такой край — Шотландия и что в ней жил прекрасный поэт-сказочник.

— Папа, а это не там, где живут лорды? — задумчиво спросила она.

Он добродушно покачал головой.

— Почему только лорды? Там живут смелые и честные люди, и руки у них натружены. Роберт Бернс был из их числа.

Читал он мягко, напевно:

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВЫЙ УЧЕНИК

Владелец мельницы был коротышкой, а Гильда Воскова — сухопарой, тощей, очень высокой. Самошу забавляло, что мельник должен поминутно отбегать в сторону, чтобы увидеть, как мама Гильда укладывает зачиненный мешок на полку, и не сбиться со счета. — Шестьдесят два, — сказала женщина, уложив последний мешок. Мельник хмыкнул, достал из кармана ассигнацию. — Да что вы, Фрол Саввич! — Гильда не взяла деньги. — Чтоб мне икалось, если я не три ночи их штопала. А вы — рубль. Это и по две копейки за мешковину не выходит. Побойтесь бога. — Боги, госпожа Воскова, — хохотнул коротышка, — тоже живут на наши доходы. Женщина, разволновавшись, сорвала с головы платок, черные волосы, в которых уже проступало серебро, разметались по плечам. — Не по уговору, Фрол Саввич… Вы же знаете, я пятерых тащу. — А вы бы еще дюжину привезли из Жлобина. У нас жлобы ноне за графьями тянутся, а я в ответе должен быть? Самоша не понял, что хотел сказать мельник, но понял, что мать его обидели. Он бросился к полке, сдернул стопу мешков на пол: — Мамо, я их назад домой стащу. Мать благодарно посмотрела на сына. — Иди, Самоша. И так на урок опоздал… Не детское это дело — пятачки считать. Но он не трогался с места. — Ладно, — буркнул мельник. — Получишь по четыре копейки. Только наперед приходи без Самошки. Мальчик снял картуз, насмешливо поклонился и быстро выскочил из полутемного сарая. Вот уже три года, как они без отца. Петр Восков, привезенный Самошей в Полтаву, протянул недолго. Мать приехала со всеми детьми на похороны, да здесь и осталась. Дом ушел за долги, а в Полтаве было легче подработать. Восковы снимали две комнатенки за рынком. Гильда днем нагревала во дворе большой котел, набирала в состоятельных семьях белье для стирки, по ночам штопала мешки. Самоша уводил ребятню на Ворсклу, чтоб не мешали матери, и здесь они строили из песка крепости и мосты. Он пристрастился к дереву, научился мастерить табуреты и полочки и как-то с гордостью принес матери первый заработанный полтинник. Гильда полтинник взяла, куда-то убежала и вскоре вернулась с новой синей рубашкой. — Завтра начнешь ходить к учителю, Самоша, и чтоб мои глаза тебя ни на Ворскле, ни во дворе не видели! Он вспыхнул от радости. — А где деньги возьмем, мамо? Он слышал от соседей, что за учение платят. — Обегала и православные, и греческие школы. Не по карману нам. Один только господин Рубинов — пошли ему бог здоровья — сказал, что в «Талмуд-торэ» освобождается бесплатное место, и он тебя возьмет. Этой школы, а главное — учителя Рубинова, боялась вся полтавская ребятня. Говорили, что Рубинов крут на руку. Самоша хорошо запомнил их первую встречу. Рубинов спросил, знает ли новичок буквы, и, не дождавшись ответа, положил перед ним табличку с крупно выведенными заповедями, велел к концу урока выучить наизусть. Три фразы Самоша выговорил, на четвертой примолк. — «Если ты много сделал, — подсказал Рубинов, — то тебе награда будет большая, ибо хозяин, на которого ты работаешь, добросовестный в платеже». — Учитель, — жалобно сказал Самоша, — что вы, хозяев не знаете. Жулики они все! И мельник жулик, и… Он не успел договорить. Рубинов, ступая, как кошка, мягко подошел к новичку, схватил его за курчавую прядь и трижды стукнул лбом о парту. — За недоверие к господу, — приговаривал он, — за напрасные муки бедной мамаши твоей, за неуважение к учителю твоему. Итак: «Если ты много сделал…» — Учитель, — сказал Самоша. — Батечка Петруша не велел мне болтать, чему сам не веришь. Сказал — и чуть не остался без уха. Потом они притерпелись друг к другу. У Самоши была превосходная память, и он за урок выучивал то, что другим удавалось за два. Рубинов даже назвал как-то Воскова первым учеником по способностям и упрямству. Правда, он не скупился на затрещины, когда находил под толстой молитвенной книгой в кожаном переплете сказки про Соловья-разбойника или Хитрого Лиса. Благодетели школы изредка приглашали питомцев за город. Ни разу не видел Рубинов на этих воскресных прогулках Воскова. — Так что же ты делал вчера? — спрашивал он в понедельник мальчика.

— А я читал заповеди, — невинно отвечал Самоша.

— Благодетели хотят, — грохотал Рубинов, — чтобы мальчик подышал свежим воздухом и полюбовался нашей украинской природой. Марш за печь, стой там все уроки и любуйся природой оттуда! Воистину сказано, если тебя зовут ослом, ступай и возложи на себя седло.

Вызванная в школу, Самошина мать сказала:

— Вы не будьте сердиты, господин учитель, на моего сына. Он очень добрый мальчик. Он помогает мне по хозяйству, и если нужно что-то сделать для соседей, он тоже это делает с дорогой душой. Но за город с вами он не мог поехать — у него изодрались ботинки, а когда я дала ему деньги на новые, он пошел и купил их, но не себе, а, имейте в виду, для Мишки. Потому что Мишка пойдет первый раз в школу. Но если нужно, чтобы Самоша поехал со всеми, то я попрошу, и он поедет в драных ботинках. Как скажете, господин учитель.

Рубинов развел руками и ничего тогда не сказал.

Самоша всегда объяснял учителю, когда являлся к концу первого, а иногда и второго урока:

— Таскал мешки на мельницу.

— Мать белье относила, а сестренка ногу порезала.

А однажды не объяснил. Не помогли ни подзатыльники, ни удары лбом о парту, ни бешеный рев учителя. И второй раз промолчал. Это случилось, когда попечитель привел с собой в их класс богатого купчину, который обещал пожертвовать школе двадцать пять целковых.

— Не уважаете-с наставника своего, — назидательно произнес купец. — Это в юные годы. А дальше что станется? Смута и беззаконие сплошное. Выдрать надо бы и выгнать! Позвольте помочь на правах — хе-хе! — доброхотного благодетеля.

Самоша стоял в дверях, растерянно улыбался. Но когда купец снял с себя пояс, мальчик мотнул головой, буро покраснел.

— Боитесь? — ласково спросил купец, встав со стула и направляясь к Самоше.

Самоша вдруг извлек из кармана длинное сверкающее лезвие струганка.

— Благодетель! — громко, на весь класс сказал он. — Я только с виду послушный, а ребята за Ворсклой меня Соловей-разбойник прозвали. Нехай овцой заблею, если вру!

— Так что же ты делал вчера? — спрашивал он в понедельник мальчика.

— А я читал заповеди, — невинно отвечал Самоша.

— Благодетели хотят, — грохотал Рубинов, — чтобы мальчик подышал свежим воздухом и полюбовался нашей украинской природой. Марш за печь, стой там все уроки и любуйся природой оттуда! Воистину сказано, если тебя зовут ослом, ступай и возложи на себя седло.

Вызванная в школу, Самошина мать сказала:

— Вы не будьте сердиты, господин учитель, на моего сына. Он очень добрый мальчик. Он помогает мне по хозяйству, и если нужно что-то сделать для соседей, он тоже это делает с дорогой душой. Но за город с вами он не мог поехать — у него изодрались ботинки, а когда я дала ему деньги на новые, он пошел и купил их, но не себе, а, имейте в виду, для Мишки. Потому что Мишка пойдет первый раз в школу. Но если нужно, чтобы Самоша поехал со всеми, то я попрошу, и он поедет в драных ботинках. Как скажете, господин учитель.

Рубинов развел руками и ничего тогда не сказал.

Самоша всегда объяснял учителю, когда являлся к концу первого, а иногда и второго урока:

— Таскал мешки на мельницу.

— Мать белье относила, а сестренка ногу порезала.

А однажды не объяснил. Не помогли ни подзатыльники, ни удары лбом о парту, ни бешеный рев учителя. И второй раз промолчал. Это случилось, когда попечитель привел с собой в их класс богатого купчину, который обещал пожертвовать школе двадцать пять целковых.

— Не уважаете-с наставника своего, — назидательно произнес купец. — Это в юные годы. А дальше что станется? Смута и беззаконие сплошное. Выдрать надо бы и выгнать! Позвольте помочь на правах — хе-хе! — доброхотного благодетеля.

Самоша стоял в дверях, растерянно улыбался. Но когда купец снял с себя пояс, мальчик мотнул головой, буро покраснел.

— Боитесь? — ласково спросил купец, встав со стула и направляясь к Самоше.

Самоша вдруг извлек из кармана длинное сверкающее лезвие струганка.

— Благодетель! — громко, на весь класс сказал он. — Я только с виду послушный, а ребята за Ворсклой меня Соловей-разбойник прозвали. Нехай овцой заблею, если вру!

Под смешки учеников купец выскочил из класса.

Рубинов бегал между скамьями, щедро раздавая щипки и пощечины. После уроков он оставил Воскова.

— Мы могли на двадцать пять целковых весь месяц давать вам горячие завтраки, — тоскливо сказал он. — Тебе уже десять лет, и ты должен кое-что понимать. Где ты пропадаешь?

— Учитель, простите меня, — сказал Самоша. — Я бы все от вас стерпел. А от благодетеля не могу.

— Не можешь? — закричал Рубинов. — Сначала деньги научись зарабатывать, Соловей-разбойник!

Самоша наконец решился.

— Учитель, я уже год, как работаю. Хожу по домам, кому стол сбиваю, кому — стул. Нас пятеро у мамы Гильды. — Он помолчал. — А осенью в ремесленную школу обещали взять. По столярной части.

Рубинов с удивлением смотрел на мальчика.

— Жаль, ты способен к учению.

— Книги не брошу! — У Самоши даже голос дрогнул.

— Да, это я знаю, — Рубинов вздохнул. — Но тебе еще совсем мало годков…

— Нас пятеро, — тихо повторил мальчик.

Рубинов прошелся по классу, — наверное, вспомнил что-то веселое, морщины на его лице собрались в смешке.

— А как насчет заповеди про хозяина? Повторишь?

— Учитель, можно, я другую заповедь вам прочту?

Под смешки учеников купец выскочил из класса.

Рубинов бегал между скамьями, щедро раздавая щипки и пощечины. После уроков он оставил Воскова.

— Мы могли на двадцать пять целковых весь месяц давать вам горячие завтраки, — тоскливо сказал он. — Тебе уже десять лет, и ты должен кое-что понимать. Где ты пропадаешь?

— Учитель, простите меня, — сказал Самоша. — Я бы все от вас стерпел. А от благодетеля не могу.

— Не можешь? — закричал Рубинов. — Сначала деньги научись зарабатывать, Соловей-разбойник!

Самоша наконец решился.

— Учитель, я уже год, как работаю. Хожу по домам, кому стол сбиваю, кому — стул. Нас пятеро у мамы Гильды. — Он помолчал. — А осенью в ремесленную школу обещали взять. По столярной части.

Рубинов с удивлением смотрел на мальчика.

— Жаль, ты способен к учению.

— Книги не брошу! — У Самоши даже голос дрогнул.

— Да, это я знаю, — Рубинов вздохнул. — Но тебе еще совсем мало годков…

— Нас пятеро, — тихо повторил мальчик.

Рубинов прошелся по классу, — наверное, вспомнил что-то веселое, морщины на его лице собрались в смешке.

— А как насчет заповеди про хозяина? Повторишь?

— Учитель, можно, я другую заповедь вам прочту?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЛЕДЕНЦЫ ЗАГОРЕЛИСЬ

— У нас заповедь одна: церковь людям не нужна! Эти строчки придумал Мишка Хант. Ему пришло в голову пустить по школе, потом по ближним домам вопросник: «Кто за то, чтобы закрыть церквушки на углу Большой Пушкарской и Кронверкской и по улице Воскова?» Вообще в четвертом «а» идеи плодились, как грибы после дождичка. Классная воспитательница и радовалась, и пугалась. Всех взбудоражила Майя Ратченко, предложив объявить площадь Льва Толстого, к которой был обращен фасад их школы, площадью Пионерских Игр, а машины и трамваи пустить по подземному каналу и самим его прорыть. Их не поддержали, и тогда Володя Стогов выдвинул новый проект: устраивать вечера и на них разыгрывать сцены взятия Зимнего дворца или Перекопа, только с всамделишными дымовыми шашками. Завуча больше всего напугали шашки. В том же тридцатом году им помешала церковь. — Пионеры мы или нет? — взывала Майка. — Зачем нам терпеть под носом у школы церковь? Мы лучше там свой клуб устроим. — Ленсовет будет за нас, — веско заявил Миша Хант, — если больше половины жителей будет за нас. Улица имени славного революционера Воскова тоже проживет без церкви. Решайте, ребята! Почти все высказались «за». — А ты, Сильва, — спросил Миша у девочки, которая тихо сидела за партой, думая, кажется, о чем-то своем. — Ты «за» или «против»? Ты чего молчишь? Тебя это больше касается. Раз ты случайно по фамилии тоже Воскова… Сильва отозвалась не сразу: — Когда я шла против отряда? — Помолчала. — Конечно, церковь нам не нужна. Ни на какой улице! — Ура! — деловито подвел итог Мишка. — Все «за». Можно писать в Ленсовет. — Надо попросить динамит! — загорелся Володя. — Ты это брось, — даже находчивый Мишка оторопел. — Мы пионеры, а не бандиты какие… Они держались одной компанией — Сильва, Майя, Миша Хант и еще Алла Гринева, вечно обучавшая класс «модным» песенкам. Как-то в Алкином дневнике появилась такая запись: «Учила на перемене подруг совсем недетской песне „У самовара я и моя Маша“. Обращаю внимание родителей». В группе был переполох. Мишка предложил исправить «у самовара» на «у самоката». — Меняем всего две буквы — и песня получается совсем детская, — утверждал он. Сильва возразила: — Раз попались — выкручиваться нечего. Врут только трусы и жулики. Ее прямолинейность в классе знали. Если приходила с невыученным уроком, что бывало редко, тянула руку и объявляла сразу, не дожидаясь, пока спросят. Мишку это злило, и он не то всерьез, не то в шутку предложил отказываться по очереди. Сильва его «подколола»: — Если все врать начнут, и я по очереди должна? Она участвовала во всех Мишкиных и Алкиных затеях, но дружбу понимала по-своему. Постоянным ее увлечением был спорт. В семье после кукол и кубиков традиционными подарками девочке стали коньки и лыжи. В пятом и шестом она пристрастилась к волейболу. Долго просиживала в спортивном зале, наблюдая за игрой школьных команд, пока учитель по физкультуре, который почему-то звал ее шутливо Васькой, не предложил: — А ну, Васек, стань на минутку к сетке, замени Морковкина. Через полгода она вошла в сборную школы. Позади уже много ответственных встреч: с соседними школами, сборной роно, командой трудрезервов. Играла с азартом, брала «невозможные» мячи и жутко краснела, если ей аплодировали. Одного она избегала — мешать партнеру, перехватывать летящий на него мяч. И когда команда обсуждала Морковкина, который в решающем матче со сборной района метался у сетки, забывая о «пасах» и товарищах, Сильва откровенно сказала: — Работать с мячом ты можешь, с друзьями — нет. Тебе нужно играть с дошколятами в «стеночку», там каждый за себя отвечает. Отряд их прозвали «дюжина ребусов». Никто не знал, чем они удивят школу наутро. Сильву избрали физоргом, и все знаменитые спортсмены тридцать первого года смотрели на учеников с классных стен. Мишка Хант по ночам монтировал стенновки, составлял замысловатые графики успеваемости, которые никто не понимал, и сочинял на всех эпиграммы. Майя считалась у них пламенным оратором, Алла — худруком классных вечеров, Володя Стогов — консультантом военных игр, а серьезный, старательный Юра Будыко принес в класс две пары шахматных часов и страшно огорчился, что ему не зачли на уроке физкультуры дебют Нимцовича вместо перекладины. Их общим кумиром стали книги. Классный руководитель Варвара Ивановна Бахирева, сама преподававшая литературу в старших классах, с трудом сохраняла невозмутимость под градом вопросов, которые сыпались на нее во время воспитательского часа. — Это правда, — интересовалась Алла, — что Пушкина застрелил на дуэли сам царь? — Как вы думаете, Варвара Ивановна, — глубокомысленно вопрошала Мура Шакеева, которая внешним видом смахивала на мальчишку, — имеет право пионерка полюбить французского дворянина д’Артаньяна или не имеет? И, вместо того чтобы отчитывать их за то, что берутся за книги не по возрасту, учительница обсуждала с ними проблемы французского дворянства и первой детской любви. Сделав уроки, Сильва забиралась с ногами на диван и едва умещалась между стопками нанесенных книг. Мать как-то застала ее за книгой плачущей. К ужину она вдруг выбегала со словами героя Сервантеса: — «У страха глаза велики — лев может показаться тебе даже больше половины Земли!» Я бы хотела быть такой же смелой, как Дон Кихот Ламанчский. — И такой, же фантазеркой? — слегка охлаждала ее Сальма Ивановна. — Мама, ты сама говорила, что без фантазии не было бы революции. Говорила? — Это я не говорила, — улыбалась Сальма Ивановна. — Это говорили другие люди. Но, в общем, верно. Восхищенная краснозвездным гайдаровским всадником, который спас Димку от побоев дезертира, она подкараулила до уроков Аллу и торжественно вручила ей справку, наподобие той, что красноармейцы выдали Жигану: «Есть она, Алка, не шантрапа и не шарлыган, а элемент, на факте доказавший свою революционность, а потому оказывать ей, Алке, содействие в пении советских песен по всем станциям, поездам и эшелонам». — Да не буду я ходить с песнями по станциям, — перепугалась Алка, — ты что, заболела? — Может, и будешь, — смеялась Сильва. — Придет время — и будешь. А пока учи революционные песни вместо своего «самовара» и держись за мою справку. В отряде появилась вожатая Леля Пигарева. Была она маленького роста, очень энергично говорила и сразу успокоила ребят, заявив, что с ее приходом пионерская жизнь у них забьет ключом. В очередной стенновке Миша Хант разразился двустишьем: «Мы все думаем о чем? Как бы нам забить ключом!». Вожатая ничем не высказала неудовольствия, только спросила Мишу: «Почему вы в стенгазете не даете бой двоечникам?» — «А у нас нет двоечников», — удивился Миша. «Нет, но могут появиться», — веско разъяснила Леля. Подобрав на полу «гайдаровскую» справку, выяснила у Аллы, кто писал. Отозвала Сильву на перемене в сторонку, мягко сказала: — Надо уважать свой родной язык, Воскова. — Показала бумажку. — Шантрапа, шарлыган… И это — о своем товарище? — Это шутка, — Сильва удивилась. — Я использовала текст Аркадия Гайдара. Не удержалась, съязвила: — Вы его проходили? Леля стала бурой. — Я учусь в пединституте. И учти на будущее — цитаты берут в кавычки. Леля и предложила на отрядном вечере разыграть в лицах новую сказку поэта Маршака «Багаж». Переглянулись: что они — октябрята? Но… Стали готовиться. Правда, втайне. Верховодила, конечно, Алка. На спектакль пришли некоторые учителя и завуч. Вначале со сцены звучало знакомое: «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую…» Тут-то хор голосов и выкликнул: «Кни-жон-ку!». А потом они начали рассказывать, как даме вместо маленькой книжечки стали выдавать большие, и в них жили, страдали и боролись их любимые герои, которых дама очень боялась… Неделю над этими стихами бился Мишка Хант и бригада его стенгазетчиков: Они вернулись в вестибюль и вдруг увидели в углу Эдика Тараньева — он подавал таинственные знаки.

— Ты что это, Тарань! — возмущенно крикнул Мишка, заметив у ног Эдика коробку с тянучками.

Сильва схватила коробку, Эдик резко оттолкнул девочку, и никто не успел этого предупредить, как она дала ему затрещину, а затем и вторую. Жестко сказала:

— Сразу отнеси старику, иначе я милиции сообщу.

Ее трясло — от холода, пережитого волнения.

Они шли домой, когда их нагнала вожатая:

— За что ты, Воскова, избила Тараньева?

Сильва молчала, и все молчали.

— А, не хочешь? — вожатая тяжело задышала. — Тогда я скажу, за что… Ты узнала, что мальчик рассказал мне правду о вашем сговоре? Что он назвал мне бузотеров? Тебе не понравилось, что я поймала тебя на плохих словах? Ты хочешь оттолкнуть от меня ребят? Не выйдет. Я поставлю о тебе вопрос ребром.

Она не успела. В этот вечер у Сильвы температура подскочила до тридцати девяти. Наутро ее отвезли в больницу: врачи опасались крупозного воспаления легких. Потом оказалось, что у нее просто скарлатина.

Ребята ей написали в больницу письмо: «Пожарники прислали нам всем благодарность, директор приказ в школе вывесил. Твоя фамилия первой стоит. Быстрее вылечивайся, Сивка. На выписку придем всем классом».

Она ответила: «Только без Тарани».

Они вернулись в вестибюль и вдруг увидели в углу Эдика Тараньева — он подавал таинственные знаки.

— Ты что это, Тарань! — возмущенно крикнул Мишка, заметив у ног Эдика коробку с тянучками.

Сильва схватила коробку, Эдик резко оттолкнул девочку, и никто не успел этого предупредить, как она дала ему затрещину, а затем и вторую. Жестко сказала:

— Сразу отнеси старику, иначе я милиции сообщу.

Ее трясло — от холода, пережитого волнения.

Они шли домой, когда их нагнала вожатая:

— За что ты, Воскова, избила Тараньева?

Сильва молчала, и все молчали.

— А, не хочешь? — вожатая тяжело задышала. — Тогда я скажу, за что… Ты узнала, что мальчик рассказал мне правду о вашем сговоре? Что он назвал мне бузотеров? Тебе не понравилось, что я поймала тебя на плохих словах? Ты хочешь оттолкнуть от меня ребят? Не выйдет. Я поставлю о тебе вопрос ребром.

Она не успела. В этот вечер у Сильвы температура подскочила до тридцати девяти. Наутро ее отвезли в больницу: врачи опасались крупозного воспаления легких. Потом оказалось, что у нее просто скарлатина.

Ребята ей написали в больницу письмо: «Пожарники прислали нам всем благодарность, директор приказ в школе вывесил. Твоя фамилия первой стоит. Быстрее вылечивайся, Сивка. На выписку придем всем классом».

Она ответила: «Только без Тарани».

ГЛАВА ПЯТАЯ. РЕЧЬ С ДЕРЕВА

Слова полковника отдавались в ушах набатом: «Ну-с, я решил сдержать данное вам слово. В шесть часов поутру „Семена Петровича“ расстреляют. Светлое царство социализма, голубчик, вам уже не увидеть». В шесть… расстреляют… не увидеть… Лжет полковник, чего-то ждет от него или и впрямь решил с ним разделаться? Как он стал «Семеном Петровичем»? Казалось, еще вчера он был Самошей, и была Полтава, и визжащие братаны. Он попытался распрямиться, но мешал низко нависший потолок камеры. Он невольно вспомнил, как совсем недавно, согнувшись, чтобы не удариться лбом о притолоку, входил в сенцы родного дома. Час был поздний, он старался не скрипнуть дверью. Подошел к поблескивавшему в углу сеней ведерку, зачерпнул ковшик студеной воды, выпил и даже причмокнул от удовольствия. Свет разлился по сеням, от неожиданности юноша выронил ковш. В дверях, ведущих в горницу, стояла мать, а за ней он увидел своего дядьку Ефима. Из отцовской родни он больше всего любил своего неудачливого дядьку. Сколько профессий ни сменил Ефим! У него были ладные руки, все умеющие делать, — он и столярничал, и слесарил, и даже из глины лепил. Но какие-то люди всегда вовлекали его в невероятно невыгодные сделки, из которых он выходил по уши в долгах. Ефим не унывал. Отец рассказывал, что брат в молодости три года колесил по южным губерниям России с бродячим цирком. Гильда полила сыну на руки, бросила ему жесткое полотенце, придвинула тарелку, на которой громоздились крупные, с синим отливом баклажаны. — Расскажи дяде, — устало сказала она, — где есть такие дома, чтобы люди терпели по ночам визг твоего рубанка. И откуда берутся такие нахалы, что отрывают кормильца от семьи! Он сделал вид, что его сейчас ничто, кроме баклажанов, не интересует. Да и что он мог им рассказать? Как бегал по городу в поисках заказов и ругался с владельцами лавок из-за того, что они вечно пытались его надуть? Как ночью, при дрожавшем язычке свечи, зачитывался книгами о людях, которые искали дороги к счастью? Иногда, если удавалось сдать заказ засветло, он заходил в Зал народных чтений послушать лекторов или чтецов. Но чаще всего со сцены звучали какие-то святочные рассказы. В этих рассказах к добрым и кротким детям обязательно под Новый год являлись Дед Мороз с ворохом подарков или благородный доктор с лекарствами для чахоточных от еще более благородной графини… — Где вы выкапываете всю эту шелуху? — прервал он однажды чтеца. И не ожидал, что сидевшая позади него группа веселых молодых людей бурно зааплодирует. Потом один из этих людей сменил оконфуженного лектора и заговорил совсем о другом. О том, как повсюду народ водят за нос. Как отвлекают его от насущных житейских вопросов. Как хитро действуют «отцы города», завлекая рабочих в винные лавки и втихую снижая расценки, поощряя погромы и бросая в тюрьмы бастующих. В дверях появился околоточный и молодые люди разошлись. Но Воскову оставили адресок. На другой же день он пришел к ним. Первое поручение было пустяковым: наклеить листовку на двери любого крупного магазина. Он два часа ходил по улице, присматриваясь и примеряясь. Боялся? Нет, просто ему все время казалось, что старичок с низко нахлобученной ермолкой, которого он давно приметил, подглядывает за ним. Куда бы он ни поворачивал, он встречал этого старичка. А пришлепнув листок у входа в шляпный магазин «Модный свет», вдруг явственно увидел, что старик манит его пальцем. — Молодой человек, — гаркнул старик на всю улицу, — я давно вас высмотрел. Мне для примерочной нужен красивый манекенщик… Куда же вы?.. Его друзья очень смеялись, узнав, как он выполнял свое первое поручение и как сбежал от старика проходным двором. Новая работа увлекала. Заказы, споры с лавочниками, даже выговоры матери за поздние приходы отошли куда-то назад. Единственно, чего он никогда не забывал, — отложить грошик на леденцы для младших сестренок и братишек. Он хорошо помнил, как сам ждал приездов с ярмарки отца. «…Ах, мамо, что мне ответить вам?» — И дому пользы нет, — жаловалась Гильда Ефиму, — и здоровье не бережет, и сам на подозрении. Вчера пристав приходил: «Присмотрите, госпожа Воскова, за сыном, он завел себе плохую компанию». Что ты себе думаешь, я тебя спрашиваю. Может быть, ты уже и не Восков, а прямо Галилей? Или ты уже прямо Софья Перовская? Видела я твои книжечки, от матери не спрячешь… Ефим долго смеялся, потом посуровел. — Довольно, невестушка! Дело ясное. Навостри внимание, Самоша! Это были любимые слова нашего владельца цирка, когда нужно было сматывать удочки. Тебе уже пятнадцать лет, вымахал… Соображай, значит. Пока полиция не заявлялась, мог шалить по-всякому. Теперь — не выйдет. Себя подведешь и малолеток. — Вдруг опять залился смехом: — Эх… Были среди Восковых и деловые люди, и ремесленные, даже один циркач затесался. Но чтоб власть дразнить… Вот что, племянничек, завтра же поедешь к моему дружку в Кременчуг — он тебя определит к делу. Собирай его, мать. Самоша встал из-за стола. — Не надо, дядя Ефим. Сам определюсь. В Кременчуге мне делать нечего. Новые его друзья предложение дядьки расценили иначе. — Восков, почему бы тебе не двинуть туда? Кременчужане давно у нас просят листовки. Да и от полиции здешней пора тебе схорониться. Гильда, услышав, что сын согласен уехать, всплакнула. — Ругала я тебя, а второго такого помощника нет. — Я и оттуда буду вам помогать, мамо. Сняла с полки дорожную корзину, с которой отец всегда на ярмарку ездил; две смены белья положила, рубашечку на выход, куртку отцовскую, сверху — сырники на дорогу. Провожали его мать, дядька и два брата —девчонок не взяли. Самоша в городе поотстал от своих, велел его у вагона ждать. — С учителем только попрощаюсь! — объяснил он. Пришел он скоро, запыхавшийся, корзину быстро занес в вагон, поставил на полку, вышел к своим, расцеловался. Ефим отвел его в сторону. — Ты, племяша, не осуждай… Сам я пробродяжничал житуху, пусть уж у тебя покой будет. Он сказал с вызовом: — Кто же в пятнадцать лет покоя ищет, дядя? Дорога прошла незаметно. У него была с собой «Капитанская дочка», и он глотал страницу за страницей, пока не раздался зычный басок проводника: — Станция Кременчуг. Прошу приготовиться, господа и прочие! Встал, перехватил чересчур внимательный взгляд соседа, пробормотал: «Духотища!» Опустил оконную раму. Дотянулся до корзинки, спустил ее на пол. Не увидел, а почувствовал, что сосед ерзает. Дождался, пока показалась будка стрелочника и, как было условлено на случай слежки, быстрым сильным движением выбросил корзину за окно. В ту же секунду филер[2] ткнул Воскова кулаком в лицо и пронзительно засвистел. — Ах, господин шпик, — ласково сказал Самоша. — Ведь я уже потерял из-за вас отцовскую корзину. Неужели вам этого мало? Он ударил его так, что филер покатился по проходу, и бросился к выходу, но мимо уже плыл перрон, на площадке стояли полицейские. Самошу везли в пролетке. А город был зеленый, манящий..

Его сразу взяли на допрос. В углу сидел филер. Жандармский ротмистр был учтив, деловит:

— От кого ехали? Не отвечаете? К кому ехали? Не помните? Что везли? Не скажете? Где право на жительство?

Восков наконец ответил:

— У матери осталось. Мне еще шестнадцати нет.

Жандарм взглянул с любопытством:

— Как же это вы, Восков… Совершеннолетним себя не считаете, а уже в политику пустились?

Ответил, как учили:

— Наврал вам все этот, что в углу. Я на работу сюда приехал устраиваться. По рекомендации дядюшки.

Ротмистр улыбнулся, достал из стола рубашку — Самоша узнал свою, — расправил рукав, что-то нащупал в нем, вытащил забившуюся половинку листовки.

— Плохо вас учат конспирации, Восков, — сказал с жалостью. — Почитаем вместе. Гм… «Толстосумы и их божество Романов натравливают вас, братья, друг на друга…» Да-с, корзиночку вашу-с подобрали товарищи, а вот рубашечка выпала… Не будем продолжать эту комедию, господин Восков. Вы молоды и будете иметь еще много радостей. Дайте мне адрес людей, к которым вас направили, и вы свободны. Слово офицера!

Восков молчал, и ротмистр подошел поближе.

— Так как же, господин Восков? Рубашечку опознаете?

— Нет, — сказал Восков. — Этот, что в углу, вас дурачит.

Лицо ротмистра вдруг перекосилось, он вдохнул в себя воздух и наотмашь ударил юношу. Филер добавил сзади.

Самошу везли в пролетке. А город был зеленый, манящий..

Его сразу взяли на допрос. В углу сидел филер. Жандармский ротмистр был учтив, деловит:

— От кого ехали? Не отвечаете? К кому ехали? Не помните? Что везли? Не скажете? Где право на жительство?

Восков наконец ответил:

— У матери осталось. Мне еще шестнадцати нет.

Жандарм взглянул с любопытством:

— Как же это вы, Восков… Совершеннолетним себя не считаете, а уже в политику пустились?

Ответил, как учили:

— Наврал вам все этот, что в углу. Я на работу сюда приехал устраиваться. По рекомендации дядюшки.

Ротмистр улыбнулся, достал из стола рубашку — Самоша узнал свою, — расправил рукав, что-то нащупал в нем, вытащил забившуюся половинку листовки.

— Плохо вас учат конспирации, Восков, — сказал с жалостью. — Почитаем вместе. Гм… «Толстосумы и их божество Романов натравливают вас, братья, друг на друга…» Да-с, корзиночку вашу-с подобрали товарищи, а вот рубашечка выпала… Не будем продолжать эту комедию, господин Восков. Вы молоды и будете иметь еще много радостей. Дайте мне адрес людей, к которым вас направили, и вы свободны. Слово офицера!

Восков молчал, и ротмистр подошел поближе.

— Так как же, господин Восков? Рубашечку опознаете?

— Нет, — сказал Восков. — Этот, что в углу, вас дурачит.

Лицо ротмистра вдруг перекосилось, он вдохнул в себя воздух и наотмашь ударил юношу. Филер добавил сзади.

С четверть часа продолжалось избиение. Ротмистр делал секундный перерыв только для того, чтобы повторить: «Адрес, Восков, адрес!».

Боли Самоша уже не чувствовал. Тело казалось ватным и не отвечало на удары.

Очнулся он в камере, на холодных плитах. Били его еще несколько раз, потом ротмистра куда-то отозвали, а Самошу передали в полицию. Улики были против него слабые, и кременчугский полицмейстер выслал юношу под надзор своих полтавских коллег: полтавские его проглядели — пусть с ним возятся и впредь.

Мать встретила его появление подавленной, молчаливой улыбкой, дядька хохотнул:

— Кабы знала кума, во что угодит, из дому бы и носа не показала. А ты… За ум возьмешься? Играть в политику не надоело?

— Играть надоело, — серьезно сказал он.

Группа, в которой он работал, поднимала голос лишь в случаях, когда власти разжигали национальную рознь. Им казалось, что своими листовками они уберегут украинцев от обидных кличек, евреев — от хулиганских налетов, кочевников-цыган — от преследования полицией… «Лихо пишете, мелко плаваете, — посмеялся один из его соседей по камере. — Как же, усовестите вы живодеров Романовых и всю российскую жандармерию!.. На том и держатся!»

Гильда допытывалась у Ефима:

— Что думает мальчик? Отвяжется от той шайки?

Ефим почесал за ухом.

— От одних отвяжется… Глядеть надо, чтоб к другим не пристал.

В механической мастерской Самоша давно присматривался к литейщику с лицом, усеянным оспенными вмятинами. Когда он говорил, в его зеленых глазах, казалось, бушевало пламя печи. Болотов выслушал парня, усмехнулся.

— Значит, поглубже копнуть хочешь? А мы тебя ждали. Грамотные люди нам позарез нужны. Постучись к своей старой знакомой — Анне Илларионовне. Назовешься Семеном Петровичем. Потом я тебя разыщу.

Анна Илларионовна и ее дочь Лиза обрадовались приходу Самоши, стали расспрашивать, где был, почему не показывался. Он пригнул голову: ее пересекали два больших шрама.

— Неученый был, — засмеялся он. — Пришел к вам за наукой, Анна Илларионовна.

Она нахмурилась, выслала Лизу из комнаты.

— Что болтаешь, Самоша? Какая наука?

— Я от Болотова, — пояснил он.

Женщина упрямо молчала, и тогда он спохватился:

— Простите, Анна Илларионовна. Забыл представиться. Семен Петрович.

Она покачала головой.

— Самоша Восков стал Семеном Петровичем. Удивительно… — И вдруг прыснула. — А помнишь, как Семен Петрович ворвался в благотворительное общество?

Он ушел от них с номером «Искры». Опять начались чтения при свечке. Мать однажды проснулась, спросила:

— Соседка тебя с Лизанькой приметила. Женихаешься или сызнова полиции глаза колешь? Смотри, как бы передачи мне таскать в тюрьму не пришлось.

Ответил как мог ласковее:

— Мамо Гильда, царь не хочет думать ни о вас, ни о ваших детях. Бог тоже не хочет. Кто же тогда будет думать о нас, если не вы и не я?

Передача понадобилась через месяц. Воскова схватили на кирпичном заводе, у бастующих рабочих.

— Что вы там делали? — допрашивал его полицмейстер.

— Ваше благородие, — возмущался Восков, — мог я приятеля навестить или не мог?

— Слушайте, Семен Восков, — сказал полицмейстер, — я вас заморю голодом в одиночной камере, пока вы мне не назовете своих коллег по социал-демократическому кружку.

Его снова били, бросали в карцер, передачи от матери и дядьки не принимали. Ефим записался на прием к губернатору, объяснял невнятно, пытался вызвать у нею жалость.

— Восков? — спросил губернатор. — Шестнадцать лет? Милейший, да в эти годы миски похлебки в день более чем предостаточно…

— Ваше превосходительство, — вдруг вспыхнул Ефим, — я когда-то в бродячем цирке работал. У нас укротитель одной миской похлебки восемь собачек откармливал. Только они все передохли.

У губернатора побагровела шея. Он встал.

— Господин Восков, если у нас передохнут все социал-демократы, Россия только выиграет.

— Вот и наш цирк тогда выиграл, — весело сказал Ефим. — Распался, как карточная колода. Здравия желаю, вашество…

Передач Семену не разрешили, но суд его выпустил: у полиции опять не хватило улик. На воле его долго не оставляли. Наконец по приказу Болотова Семен выехал в Ялту. Ему предстояло работать в нагорных кварталах, усеянных мелкими мастерскими и лавчонками. Он предвидел, что поднимать на борьбу ремесленников, дорожащих своими маленькими профессиональными секретами, будет куда труднее, чем полтавских кожевников или кременчугских табачников. Но он сам был мастеровым и понимал этих людей.

Две недели он готовил первое подпольное собрание. В полутемном сарае, который примыкал к эстрадной раковине, они спорили полночи. Семен потом признавался товарищам, что когда слово взял старый часовщик, он уж было решил, что все рухнуло.

— Что толку в вашем движении, например, лично для меня? — спросил часовщик. — Моя мастерская на видном месте, у меня полно заказов, до конца жизни без булки с маслом не останусь.

Вошло тревожное молчание.

— У меня тоже руки не дуры, — сказал Семен, — и говорят, что столяров таких в Полтаве не избыток. Но у меня четверо полуголодных сестер и братьев. Что будет с ними? Что будет с тысячами других детей? А хотите знать! — вдруг горько выкрикнул он. — Полицмейстер получил крупную взятку от трех компаний — галантерейной, портновской и часовой, и многих из вас через неделю-другую лишат аренды лавок под предлогом защиты монархии от бунтовщиков. Тогда вы вспомните, как держались за бублик с маслом.

Кто-то ахнул, люди зашептались.

— Завтра мы вам ответим, Семен Петрович, — кротко резюмировал мнения старый часовщик. — Лично я склоняюсь к тому, чтобы пойти с вами, но другие хотят подумать.

Когда басовито загудели пароходы, возвещая, что Ялта присоединяется к восставшему «Потемкину», на дверях мастерских и лавок уже были навешаны замки. Восков чувствовал себя приподнято, но его предупредили, что он выслежен и должен срочно покинуть город. Теперь его ждала Одесса.

Доехал без «хвостов». Когда сошел по трапу на берег, Одесса только просыпалась.

Высмотрев широкую скамью на Французском бульваре, укрытую с трех сторон листвой акаций, Восков с наслаждением уселся. Мимо него прошел раз и другой пожилой мужчина в широкополой соломке и вдруг занял место на противоположном конце скамьи.

— Если кому-нибудь очень хочется смеяться, — затейливо начал разговор прохожий, как видно страдающий бессонницей, — пусть он прочитает вчерашнюю речь нашего губернатора. Ха! Этот хитрец хочет взять одесситов на цугундер… Такие номера сейчас не проходят, господин негоциант.

Что ж, придется уходить.

Вежливо приподнял шляпу, снял со скамьи элегантный чемоданчик, плотно ступая, зашагал по бульвару. Потом свернул к Карантинной балке, выскочил на Большую Арнаутскую, прошел еще два квартала и остановился возле двухэтажного белого домика на Гимназической. Дом еще спал, но со двора слышались хлопающие звуки. Девчонка, полоскавшая белье, посмотрела на него большими глазами. Не иначе, на нем странно выглядит палевый костюм из чесучи. Он подошел к боковому флигелю и несколько раз постучал в узкую дверцу. Заспанный мужской голос спросил, кто ломится, и он ответил вполголоса:

— Семен Петрович!

— А мы вас ждали часом позже, — обрадованно сказали из-за двери. — Входи и располагайся, товарищ.

И вот он у одесских друзей. Налаживает подпольную типографию, печатает листовки, пересылает их своим полтавским, кременчугским, ялтинским друзьям. Так прошли полтора месяца напряженной, опасной, но и радостной работы.

Свой элегантный чемодан с двойным дном — подарок ялтинского мастера фурнитуры — он превратил в наборную кассу. Сколько фунтов свинцовых литер он перетаскал с одного конца города на другой! Перетаскал в маленький подвальчик за Привозом[3], где был пивной зал и за ним — две крошечные комнатушки, в которых и разместилась их типография.

Однажды, пересекая рынок со своими тяжелыми литерами, он попал в облаву и оказался прижатым к ларям. Начинался обыск. Семен вдруг почувствовал, что его подталкивает к дверям лавки сосед — тот самый господин, которого он встретил в день приезда на Французском бульваре. А затем заводит Семена в лавку и вежливо представляет сидящему у окна жандармскому ротмистру.

— Господин штабс-капитан, знакомьтесь, — мой гость, негоциант с севера.

— Пусть ваши гости лучше сидят у вас в номерах, господин Галушко! — недовольно ответил офицер, но тут же выпустил их через заднюю дверь.

Молча Восков и Галушко прошли квартал, и только тогда освободитель сказал ему:

— А я вас, представьте, запомнил, господин негоциант. Вы были тогда одеты тютя в тютю, как сейчас. Имейте только в виду, что это костюм не для богатой публики. Совсем нет!

— У меня нет другого костюма, — засмеялся Семен. — Спасибо за помощь. Только чем я вам приглянулся?

Лицо у Галушки потемнело.

— Ах, господин негоциант, — вполголоса сказал он. — Вы думаете, что владение номерами делает человека верноподданным? Я ненавидел их с детства… И мой сын, только пусть это будет нашим секретом, сейчас на «Потемкине».

В этот день Семен не дошел до наборных касс. Едва он появился в дверях пивного бара, как его чуть не сбил с ног явно захмелевший матрос, и пока Семен пытался поднять его и прислонить к стене, тот шептал:

— Уезжай. Нас накрыли. Явка в Екатеринославе. Вокзальный кассир. «Дайте восемь билетов в Жмеринку с остановкой в Баглее». Он ответит: «Могу только четыре». Литеры вывезли. Чемодан положи мне к ногам.

…И вот он в Екатеринославе. Город вовлечен в революцию. Взгляд подпольщика подмечает и солдат, охраняющих эшелоны с военными грузами, и пулеметы, расставленные на крыше вокзала, и жандармские патрули, беспокойно расхаживающие по перрону и залам ожидания.

«Кто кого боится?» — говорит себе Семен с ухмылкой.

В кассовый зал вошел не торопясь и обомлел. Касс было три. Правда, дальние поезда обслуживало двое кассиров. Делал вид, что углубился в расписание, а сам изучал их лица. Тот, что сидит слева, постарше. Смотрит насмешливо, нехотя. Явно не наш. Тот, что справа помоложе и повежливей. Пусть побеждает молодость. Наклонился к самому окошечку.

— Восемь билетов в Жмеринку с остановкой в Баглее.

Кассир пригладил усики, уперся в Семена колючим взглядом:

— Не шутите, господин? Это как понять — переселение народов?

В горле пересохло. Почувствовал, воздуха мало.

— Тетя везет всю свою родню на именины. А меня послала узнать: не опоздает взять билеты вечером?

Кассир что-то сказал сидевшему с ним рядом кондуктору, тот поднялся, и оба захохотали. Рубашка у Семена прилипла к телу. Не пойдет ли тот, второй, за жандармом? Бежать? Нелепо, в зале патрули, а кондуктор уже выходил из кассы.

— Пусть тетя приходит, когда ей вздумается, — сказал, наконец кассир. — Билетов полно.

— Спасибо, — Семен не спеша повернул к выходу.

Уже с привокзальной площади увидел, что на боковых улицах проверяют документы и обыскивают. Нелегальной литературы при нем не было, но справка на имя Воскова большого доверия жандармерии внушать не могла. «Придется спросить второго, — уныло подумал он. — Но барин-то уж всяко крикнет жандарма».

Еле волоча ноги, вернулся к кассам. Дождался ухода очередного пассажира, посмотрел на опущенные уголки губ кассира. Комок застрял в горле.

— Куда? — резко спросил кассир.

Сипловатый голос его совсем не вызывал доверия. Но выхода не было. Вполголоса сказал:

— Восемь билетов в Жмеринку с остановкой в Баглее!

Кассир выглянул из окошечка. «Сейчас крикнет!»

— Могу только четыре.

Семен даже засмеялся от радости.

— Фу ты, а я вас за чужого принял.

— Вокруг облава. Смену отсидите со мной.

Распахнул дверцу кассы, впустил его.

Вечером провел к дальнему вагону, отцепленному от состава. Здесь находилась группа людей. Представил Воскова:

— Семен Петрович. Нам в помощь.

Он слушал внимательно. Кипит рабочая Чечелевка. Готовится к баррикадам Амур-Нижнеднепровский. Людей нужно объединить, помочь добыть им оружие. Новичка послали к железнодорожникам: в депо как раз требовался столяр.

Дни и ночи он готовил людей к борьбе. И незадолго до того, как всеобщая забастовка охватила рабочие районы города и вся Чечелевка вышла на улицы и площади с флагами и винтовками, Семена выследили и схватили. На этот раз допрашивал его полковник жандармского корпуса, прибывший из Петербурга.

— Мой метод прост, — сухо сказал он. — Полная откровенность и свобода или расстрел в шесть часов поутру.

— У меня есть свой метод, господин полковник, — ответил Восков. — Я откровенен только со своими друзьями. А с расстрелом вам лучше поторопиться: мы легко можем поменяться ролями.

Страха, как ни странно, не испытывал. Была жуткая обида, что он не со своей братвой.

Полковник догадывался, что они держат одного из видных подпольщиков, и решил сломить его волю круглосуточными допросами. Воскова допрашивали попеременно два следователя: один — днем, второй — ночью. У него отняли сон, ему не давали передышки, его лишали воды. Глаза его запали, даже крутые плечи казались поникшими. Он чувствовал иногда, что уже не в силах вести этот поединок, и в такие секунды заставлял себя бросаться на следователей, чтобы прервать допрос. Они научились предупреждать его выходки, окатывали Воскова водой из шланга и мокрого, дрожащего допрашивали снова и снова. А он слизывал пересохшими губами капли воды с ворота рубашки, счастливый, что оставил жандармов опять в дураках.

И вдруг — снова вызов к полковнику из Петербурга. Знакомый Семену выцветший, безразличный взгляд, бесстрастный сухой голос:

— Стало быть, помочь нам и себе не желаете? Ну-с, я решил сдержать данное вам слово. В шесть часов поутру «Семена Петровича» расстреляют. Светлое царство социализма, голубчик, вам уже не увидеть.

Поиграл карандашиком. «Что-то долго играете, господин полковник. Вам что-то нужно, что-то очень нужно».

— Не желаете ли хотя бы подать прошение на высочайшее имя? Нет-с? Или товарищам написать — горячие умы остудить? Молчаночка? Увести арестованного!.. В крайнюю!

В крайнюю — значит для смертников.

Ходил по камере, сверлил себя вопросами. Что жандарму нужно? Что нужно? К утру осенило: произошли большие события, полковнику позарез нужно кому-то доказать, что в тюрьмы были брошены виновные.

А что, если сдержит слово?

Три часа ночи, четыре…

В пять Воскова перевезли из тюрьмы на Стародворянскую, в полицейский участок, и он снова увидел полковника.

— На каких условиях, Восков, я мог бы, по вашему мнению, выпустить вас?

— Это новое, — с трудом выдавил Семен. — Что, ребята здорово жмут на вас? Мое условие — освободить всех политзаключенных. Я выйду последним.

Его вытолкнули из участка чуть ли не силой. Но у дверей Семена ждали железнодорожники и металлисты. Оказывается, уже неделю в Екатеринославе волнения. Ребята видели, что из тюрьмы выехала карета, и проследили ее путь.

Толпой вышли в парк, она росла, как снежная лавина.

Семен увидел рядом с собой друзей, ему без конца пожимали руки, он слышал со всех сторон:

— Скажи им, товарищ Семен!

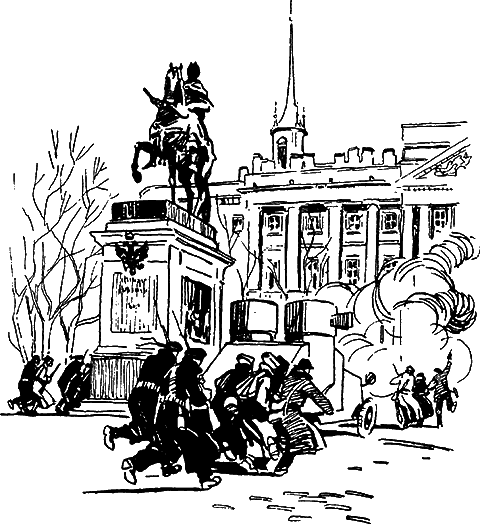

Он осмотрелся. Ему помогли взобраться на дерево. И, поддерживаемый друзьями, обняв ствол орешни, он произнес свою первую речь перед таким большим скоплением людей:

— Братья… Друзья… Товарищи… Сегодня в шесть поутру меня собирались пустить в расход. И наверно, не меня одного. Они бы всех нас, кто собрался здесь, пустили поодиночке в расход. Поодиночке, а не когда мы вместе, когда спаяны великой целью и великой борьбой. Враги увидели сегодня мощь пролетарского единства в Екатеринославе, как вчера увидели в Петербурге, Москве, в Одессе. И это прекрасно, товарищи!

Толпа ликующе загудела.

— Но сейчас не время излагать палачам наши убеждения. Мы дадим им практический урок нашей солидарности. На Острожную площадь, товарищи! Все политзаключенные должны быть с нами, в нашей революции!

И, спрыгнув с дерева, он повел поющую, бурлящую, гневную толпу на штурм Екатеринославской тюрьмы.

С четверть часа продолжалось избиение. Ротмистр делал секундный перерыв только для того, чтобы повторить: «Адрес, Восков, адрес!».

Боли Самоша уже не чувствовал. Тело казалось ватным и не отвечало на удары.

Очнулся он в камере, на холодных плитах. Били его еще несколько раз, потом ротмистра куда-то отозвали, а Самошу передали в полицию. Улики были против него слабые, и кременчугский полицмейстер выслал юношу под надзор своих полтавских коллег: полтавские его проглядели — пусть с ним возятся и впредь.

Мать встретила его появление подавленной, молчаливой улыбкой, дядька хохотнул:

— Кабы знала кума, во что угодит, из дому бы и носа не показала. А ты… За ум возьмешься? Играть в политику не надоело?

— Играть надоело, — серьезно сказал он.

Группа, в которой он работал, поднимала голос лишь в случаях, когда власти разжигали национальную рознь. Им казалось, что своими листовками они уберегут украинцев от обидных кличек, евреев — от хулиганских налетов, кочевников-цыган — от преследования полицией… «Лихо пишете, мелко плаваете, — посмеялся один из его соседей по камере. — Как же, усовестите вы живодеров Романовых и всю российскую жандармерию!.. На том и держатся!»

Гильда допытывалась у Ефима:

— Что думает мальчик? Отвяжется от той шайки?

Ефим почесал за ухом.

— От одних отвяжется… Глядеть надо, чтоб к другим не пристал.

В механической мастерской Самоша давно присматривался к литейщику с лицом, усеянным оспенными вмятинами. Когда он говорил, в его зеленых глазах, казалось, бушевало пламя печи. Болотов выслушал парня, усмехнулся.

— Значит, поглубже копнуть хочешь? А мы тебя ждали. Грамотные люди нам позарез нужны. Постучись к своей старой знакомой — Анне Илларионовне. Назовешься Семеном Петровичем. Потом я тебя разыщу.

Анна Илларионовна и ее дочь Лиза обрадовались приходу Самоши, стали расспрашивать, где был, почему не показывался. Он пригнул голову: ее пересекали два больших шрама.

— Неученый был, — засмеялся он. — Пришел к вам за наукой, Анна Илларионовна.

Она нахмурилась, выслала Лизу из комнаты.

— Что болтаешь, Самоша? Какая наука?

— Я от Болотова, — пояснил он.

Женщина упрямо молчала, и тогда он спохватился:

— Простите, Анна Илларионовна. Забыл представиться. Семен Петрович.

Она покачала головой.

— Самоша Восков стал Семеном Петровичем. Удивительно… — И вдруг прыснула. — А помнишь, как Семен Петрович ворвался в благотворительное общество?

Он ушел от них с номером «Искры». Опять начались чтения при свечке. Мать однажды проснулась, спросила:

— Соседка тебя с Лизанькой приметила. Женихаешься или сызнова полиции глаза колешь? Смотри, как бы передачи мне таскать в тюрьму не пришлось.

Ответил как мог ласковее:

— Мамо Гильда, царь не хочет думать ни о вас, ни о ваших детях. Бог тоже не хочет. Кто же тогда будет думать о нас, если не вы и не я?

Передача понадобилась через месяц. Воскова схватили на кирпичном заводе, у бастующих рабочих.

— Что вы там делали? — допрашивал его полицмейстер.

— Ваше благородие, — возмущался Восков, — мог я приятеля навестить или не мог?

— Слушайте, Семен Восков, — сказал полицмейстер, — я вас заморю голодом в одиночной камере, пока вы мне не назовете своих коллег по социал-демократическому кружку.

Его снова били, бросали в карцер, передачи от матери и дядьки не принимали. Ефим записался на прием к губернатору, объяснял невнятно, пытался вызвать у нею жалость.

— Восков? — спросил губернатор. — Шестнадцать лет? Милейший, да в эти годы миски похлебки в день более чем предостаточно…

— Ваше превосходительство, — вдруг вспыхнул Ефим, — я когда-то в бродячем цирке работал. У нас укротитель одной миской похлебки восемь собачек откармливал. Только они все передохли.

У губернатора побагровела шея. Он встал.

— Господин Восков, если у нас передохнут все социал-демократы, Россия только выиграет.

— Вот и наш цирк тогда выиграл, — весело сказал Ефим. — Распался, как карточная колода. Здравия желаю, вашество…

Передач Семену не разрешили, но суд его выпустил: у полиции опять не хватило улик. На воле его долго не оставляли. Наконец по приказу Болотова Семен выехал в Ялту. Ему предстояло работать в нагорных кварталах, усеянных мелкими мастерскими и лавчонками. Он предвидел, что поднимать на борьбу ремесленников, дорожащих своими маленькими профессиональными секретами, будет куда труднее, чем полтавских кожевников или кременчугских табачников. Но он сам был мастеровым и понимал этих людей.

Две недели он готовил первое подпольное собрание. В полутемном сарае, который примыкал к эстрадной раковине, они спорили полночи. Семен потом признавался товарищам, что когда слово взял старый часовщик, он уж было решил, что все рухнуло.

— Что толку в вашем движении, например, лично для меня? — спросил часовщик. — Моя мастерская на видном месте, у меня полно заказов, до конца жизни без булки с маслом не останусь.

Вошло тревожное молчание.

— У меня тоже руки не дуры, — сказал Семен, — и говорят, что столяров таких в Полтаве не избыток. Но у меня четверо полуголодных сестер и братьев. Что будет с ними? Что будет с тысячами других детей? А хотите знать! — вдруг горько выкрикнул он. — Полицмейстер получил крупную взятку от трех компаний — галантерейной, портновской и часовой, и многих из вас через неделю-другую лишат аренды лавок под предлогом защиты монархии от бунтовщиков. Тогда вы вспомните, как держались за бублик с маслом.

Кто-то ахнул, люди зашептались.

— Завтра мы вам ответим, Семен Петрович, — кротко резюмировал мнения старый часовщик. — Лично я склоняюсь к тому, чтобы пойти с вами, но другие хотят подумать.

Когда басовито загудели пароходы, возвещая, что Ялта присоединяется к восставшему «Потемкину», на дверях мастерских и лавок уже были навешаны замки. Восков чувствовал себя приподнято, но его предупредили, что он выслежен и должен срочно покинуть город. Теперь его ждала Одесса.

Доехал без «хвостов». Когда сошел по трапу на берег, Одесса только просыпалась.

Высмотрев широкую скамью на Французском бульваре, укрытую с трех сторон листвой акаций, Восков с наслаждением уселся. Мимо него прошел раз и другой пожилой мужчина в широкополой соломке и вдруг занял место на противоположном конце скамьи.

— Если кому-нибудь очень хочется смеяться, — затейливо начал разговор прохожий, как видно страдающий бессонницей, — пусть он прочитает вчерашнюю речь нашего губернатора. Ха! Этот хитрец хочет взять одесситов на цугундер… Такие номера сейчас не проходят, господин негоциант.

Что ж, придется уходить.

Вежливо приподнял шляпу, снял со скамьи элегантный чемоданчик, плотно ступая, зашагал по бульвару. Потом свернул к Карантинной балке, выскочил на Большую Арнаутскую, прошел еще два квартала и остановился возле двухэтажного белого домика на Гимназической. Дом еще спал, но со двора слышались хлопающие звуки. Девчонка, полоскавшая белье, посмотрела на него большими глазами. Не иначе, на нем странно выглядит палевый костюм из чесучи. Он подошел к боковому флигелю и несколько раз постучал в узкую дверцу. Заспанный мужской голос спросил, кто ломится, и он ответил вполголоса:

— Семен Петрович!

— А мы вас ждали часом позже, — обрадованно сказали из-за двери. — Входи и располагайся, товарищ.

И вот он у одесских друзей. Налаживает подпольную типографию, печатает листовки, пересылает их своим полтавским, кременчугским, ялтинским друзьям. Так прошли полтора месяца напряженной, опасной, но и радостной работы.

Свой элегантный чемодан с двойным дном — подарок ялтинского мастера фурнитуры — он превратил в наборную кассу. Сколько фунтов свинцовых литер он перетаскал с одного конца города на другой! Перетаскал в маленький подвальчик за Привозом[3], где был пивной зал и за ним — две крошечные комнатушки, в которых и разместилась их типография.

Однажды, пересекая рынок со своими тяжелыми литерами, он попал в облаву и оказался прижатым к ларям. Начинался обыск. Семен вдруг почувствовал, что его подталкивает к дверям лавки сосед — тот самый господин, которого он встретил в день приезда на Французском бульваре. А затем заводит Семена в лавку и вежливо представляет сидящему у окна жандармскому ротмистру.

— Господин штабс-капитан, знакомьтесь, — мой гость, негоциант с севера.

— Пусть ваши гости лучше сидят у вас в номерах, господин Галушко! — недовольно ответил офицер, но тут же выпустил их через заднюю дверь.

Молча Восков и Галушко прошли квартал, и только тогда освободитель сказал ему:

— А я вас, представьте, запомнил, господин негоциант. Вы были тогда одеты тютя в тютю, как сейчас. Имейте только в виду, что это костюм не для богатой публики. Совсем нет!

— У меня нет другого костюма, — засмеялся Семен. — Спасибо за помощь. Только чем я вам приглянулся?

Лицо у Галушки потемнело.

— Ах, господин негоциант, — вполголоса сказал он. — Вы думаете, что владение номерами делает человека верноподданным? Я ненавидел их с детства… И мой сын, только пусть это будет нашим секретом, сейчас на «Потемкине».

В этот день Семен не дошел до наборных касс. Едва он появился в дверях пивного бара, как его чуть не сбил с ног явно захмелевший матрос, и пока Семен пытался поднять его и прислонить к стене, тот шептал:

— Уезжай. Нас накрыли. Явка в Екатеринославе. Вокзальный кассир. «Дайте восемь билетов в Жмеринку с остановкой в Баглее». Он ответит: «Могу только четыре». Литеры вывезли. Чемодан положи мне к ногам.

…И вот он в Екатеринославе. Город вовлечен в революцию. Взгляд подпольщика подмечает и солдат, охраняющих эшелоны с военными грузами, и пулеметы, расставленные на крыше вокзала, и жандармские патрули, беспокойно расхаживающие по перрону и залам ожидания.

«Кто кого боится?» — говорит себе Семен с ухмылкой.