Усвятские шлемоносцы [Евгений Иванович Носов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Евгений Иванович Носов Усвятские шлемоносцы

© Носов E. И., наследники, 2017 © Оформление ООО «Искателькнига», 2017

1

И по Русской земле тогдаРедко пахари перекликалися,Но часто граяли враны.«Слово о полку Игореве»

В лето, как быть тому, Касьян косил с усвятскими мужиками сено. Солнце едва только выстоялось по-над лесом, а Касьян уже успел навихлять плечо щедрой тяжестью. Под переменными дождями в тот год вымахали луга по самую опояску, рад бы поспешить, да коса не давала шагнуть, захлёбывалась травой. В тридцать шесть годов от роду силёнок не занимать, самое спелое, золотое мужицкое времечко, а вот поди ж ты: как ни тужься, а без остановки, без роздыху и одну прокошину нынче Касьяну одолеть никак не удавалось — стена, а не трава! Уже в который раз принимался он монтачить, вострить жало обливным камушком на деревянной рукоятке. По утренней росе с парным сонным туманцем ловкая обношенная коса не дюже-то и тупилась, но при народе не было другого повода перемочь разведённое плечо, кроме как позвякать оселком, туда-сюда пройтись по звонкому полотну. А заодно оглянуться на чистую свою работу и ещё раз поудивляться: экие нынче непроворотные травы! И колхоз, и мужики с кормами будут аж по самую новину, а то и на другой год перейдёт запасец. Вышли хотя и всей бригадой, но кусты и облесья не позволяли встать всем в один ряд, и порешили косить каждый сам по себе, кто сколько наваляет, а потом уж обмерить в копнах и определить сдельщину. Посчитали, что так даже спорее и выгоднее. Радуясь погожему утру, выпавшей удаче и самой косьбе, Касьян в эти минутные остановки со счастливым прищуром озирал и остальной белый свет: сызмальства утешную речку Остомлю, помеченную на всём своём несмелом, увёртливом бегу прибрежными лозняками, столешную гладь лугов на той стороне, свою деревеньку Усвяты на дальнем взгорье, уже затеплившуюся избами под ранним червонным солнцем, и тоненькую свечечку колокольни, розово и невесомо сиявшую в стороне над хлебами, в соседнем селе, отсюда не видном, — в Верхних Ставцах. Это глядеть о правую руку. А ежели об левую, то виделась сторона необжитая, не во всяк день хоженая — заливное буйное займище, непролазная повительная чащоба в сладком дурмане калины, в неуёмном птичьем посвисте и пощелке. Укромные тропы и лазы, обходя затравенелые, кочкарные топи, выводили к потаённым старицам, никому во всём людском мире не известным, кроме одних только усвятцев, где и сами, чего-то боясь, опасливо озираясь на вековые дуплистые вётлы в космах сухой куги, с вороватой поспешностью ставили плетёные кубари на отливавшую бронзой озёрную рыбу, промышляли колодным мёдом, дикой смородиной и всяким снадобным зельем. Ещё с самой зыбки каждого усвятца стращают уремой, нечистой обителью, а Касьян и до сих пор помнит обрывки бабкиной присказки:

2

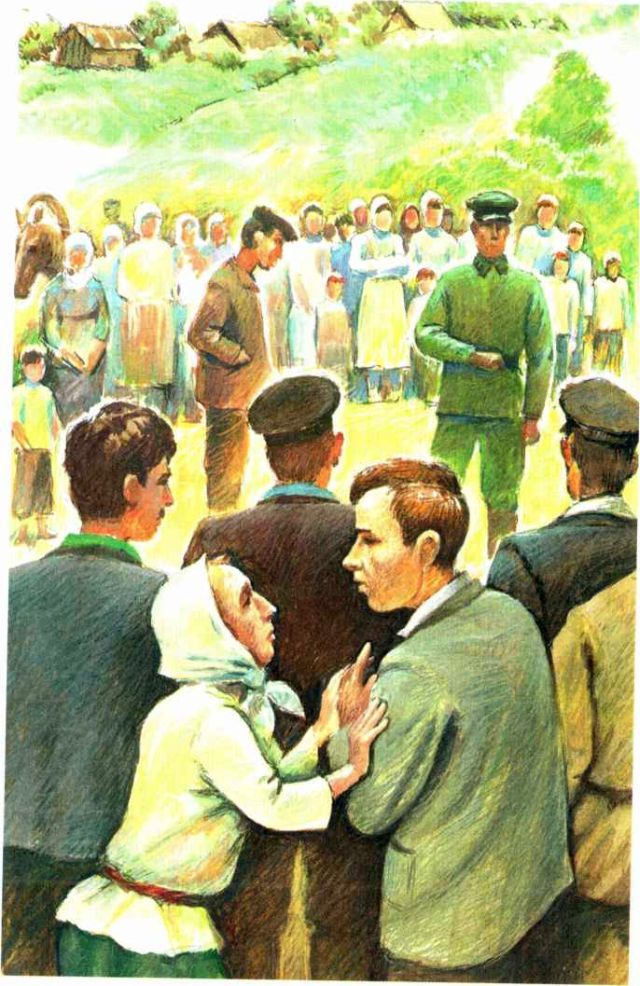

Часу в двенадцатом, когда уже припекло невмоготу, косари начали разбредаться по кустам, по семейным сижам. Касьян, докосив своё, побёг ещё помочь Натахе разбросать валки, а когда и с этим управились, велел кликнуть обедать пацанов, которые успели улепетнуть на бугор по ягоды. Сам же пошёл к мужикам, не терпелось поглядеть, у кого сколько накошено. Воротился он, когда Натаха уже выложила свои покосные гостинцы — бутылку молока для ребят, черепушку томлённой на сале картошки, дюжину румяных пирожков, лоснившихся, отпотевших от собственного тепла. Касьян довольно хмыкнул, увидев пироги: когда и напечь успела! Однако, вытащив из куста и свою торбочку, объявил: — Давай, Натаха, собирай всё это. Мужики к себе зовут. — А может, одни посидим? — Пошли, пошли. — Касьян подхватил Митюньку на руки. — Чего мы одни будем. Нехорошо сторониться. Под разметавшимся кустом калины в тучных набрызгах завязи, где устроил свой стан Иван Дронов, колхозный бригадир, уже собралась целая ватага. Бабы отдельной стайкой примостились по одну сторону калины, мужики — по другую, разморённо развалясь и так и этак, покуривали в прохладной траве. В стороне, не видимый на жаре и солнце, потрескивал, дрожал светлым пламенем большой бездымный костёр, распалённый ребятишками. На рядне, разостланном по выкошенной палестинке, горкой высилась складчина: снесли вместе и навалили безо всякого порядка яиц, бочковых огурцов, отварной солонины, охапок лука, чеснока, картошки, сала, и всё это вперемешку с пирогами всех фасонов и размеров — серыми, белыми, ржаными, кто на какие сподобился. — Мир вам, люди добрые, — чинно поклонилась Натаха и выложила и свою снедь на общую скатерть. — Давай, давай, Наталья, подсаживайся. — Ох ты, пир-то какой! — подал из-под куста голос косец Давыдко. — Тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом! Ужли всё одолеем? — А чево ж не одолеть? — откликнулись бабы. — Враз и умолотим. — Ой ли… — засомневался Давыдко, дочерна запечённый мужик в серебре щетины по впалым щекам. — Оно ведь о сухую траву и коса тупится… Мужики сразу поняли Давыдкин уклон, оживлённо поддержали: — Да уж надо бы… тово… для осмелки. — Оно, конешно, смочить начатое дело не помешало бы. — Ох! Сразу и за своё! — дружно накинулись, зашумели бабы. — Мочильщики! Сперва управьтеся, а тади и замачивайте. Сказано: конец — всему делу венец. Но Давыдко тут же оборол бабью присказку своим присловьем: — Однако и говорится: почин дороже овчин. А уж почин нынче куда с добром! — Да уж чево там! — закивали мужики. — В кои годы такое видано. По таким сенам оно бы от самого правления магарыч поставить. — За таким-то столом и чарка соколом, — вставил своё слово и дедушко Селиван, одинокий старец, тоже поохотившийся наведаться в покосы — кому в чём помочь поелико возможно, а больше пообтираться среди мужиков, вспомнить и своё былое, прошедшее. — Не перечьте, бабоньки. Дорого не пиво, а изюминка в ём. В одном селе живём, а за одним столом не каждый день сиживаем. — Ну раз такое дело… — подбил разговор Иван Дронов. — Тогда вот чево. Бери, Давыдко, моего мерина, вон, вишь, в воде на песках стоит, да скачи в сельпо. Скажи продавщице, что, мол, шесть бутылок в долг до завтра. А завтра, скажи, бухгалтер отдаст. — А ежели не отдаст, заупрямится? — Отдаст, говорю. Дело артельное. Потом на верёвки спишет. — Бумажка какая будет? — заколебался Давыдко. — Валяй без бумажки. Скажи, Дронов просил. — Ага, ага. Тогда уж спрошу десять головок. Чего уж дробить. Маленький щуплый бригадир дёрнулся книзу щекой, как делалось с ним всякий раз, когда ему попусту возражали. — Сказано: шесть! — отрезал он, насунув белые ребячьи брови. — Хватит и этова, — поддержали бригадира женщины. — Да я ж за вас и хлопочу. С вами вон нас сколь. — Обойдёмся, таковские. — Шесть так шесть. — Посыльный поднялся, поддёрнул штаны. — Дай-ка, Касьян, твою торбу. Босой Давыдко побежал трусцой к реке. Дело было затеяно, пусть и праздное, а потому никто не притрагивался к еде, одних только детишек оделили пирогами да крутыми яйцами, и те побежали на бережок Остомли. Сами же мужики уже в который раз принимались за курево, в неторопливом ожидании наблюдали, как Давыдко, засучив штанины, ловил в реке мерина, не дававшего себя обратать, как потом долго водил его по отлогому берегу, ища какое-нибудь возвышение, опору для ног, как наконец всё-таки взгромоздился, перекинувшись животом поперёк хребтины, и в таком положении норовистый мерин попёр его неглубоким бродом. На той стороне Давыдко выпрямился, окорячил коняку, поддал ему голыми пятками и сразу хватил галопом. Было видно, как он проскочил стадо, улёгшееся на жвачку, и вот уже малой букашкой едва приметно зачернел на узволоке, на деревенском взгорье. — Ну, лих парень! — усмехались под кустами мужики. — Прямо казак. — Казак — кошелём назад, — съязвил кто-то из бабьего стана. — За этим-то он швыдок. Пошто мне соха, была бы балалайка. — Ох ты, мать честная! Сегодня же воскресенье! Магазей не работает, — вспомнил кто-то из мужиков. — А верно, братцы. Как же это мы не подумали? — Ничево! Этот найдёт! Под землёй, а Клавку сыщет. У неё дома завсегда припасено. Слушая мужиков, Касьян из-под полусмеженных век умиротворённо поглядывал, как Натаха, упрятавшись от жары под резное кружево калиновых листьев, трудно, неудобно сидя на земле, баюкала на руках сомлевшего Митюньку, отмахивая от его потного личика молодых июньских комарков, ещё неумело докучавших в тенистой прохладе. Она и сама взопрела, отчего на круглом простеньком лице грубо проступили предродовые пятна. Но от этой временной Натахиной дурноты, от сознания внутренней тайной работы, которая, несмотря ни на что, свершалась в ней ежеминутно и которую она молча перебарывала и терпела, Натаха казалась ему ещё роднее и ближе, ответно полня всё его существо тихим удовлетворением. И когда это она успела и штанишки ребятам исшить, и пирогов напекти… Вот получу на трудодни сено, куплю ей швейную машинку, думал он, начиная задрёмывать. Пусть себе рукодельничает. Привиделось ему, будто и на самом деле славно выручился он за излишки сена и дали ему совсем новую пачку денег, ещё не хоженных по рукам, перепоясанных красивой бумажной ленточкой. Сели они с женой за стол считать. Натаха радуется, постелила белую скатерть, чтоб чисто было, ничего не мешало счёту. Касьян разрезал на ровном аккуратном кирпичике опояску, поплевал на пальцы, метнул на стол первую денежку. Новенький червонец перевернулся в воздухе и лёг на самой середине скатерти другой стороной. Глянули, а это вовсе и не червонец, а король червей! Переглянулись они с Натахой: что за притча? Касьян метнул ещё раз — шестёрка крестовая! «Глянь-ка, — всплеснула руками Натаха, — да ведь король — это ж ты, Кося! А шоха — это тебе дорога будет. А ну кинь, кинь ещё». Кинул Касьян очередной червонец — и опять всё своим чередом: лощёная бумажка повернулась и выложилась на стол тузом: посередине бубна, вроде подушки-думки, а от неё в разные стороны красные перья, будто огонь брызжет, жаром пылает. «Во! — опять изумилась Натаха. — Туз — это письмо, казённую бумагу означает, какую-то контору». — «Нет, это не контора, — не согласился Касьян. — А ежели казёнка, дак не иначе как магазин. Я, откроюсь тебе, в самый раз туда собирался. Швейную машинку хочу купить. Хочешь швейную машинку?» — «Ой, родненький! — обрадовалась Натаха. — Да как же не хотеть? Я и сама про неё всё время мечтаю, да боюсь тебе сказать». — «Ну вот, родишь сына, и куплю. Истинное слово!» — «Ну тогда дай я ещё выну карту, у меня рука лёгкая». Натаха перехватила пачку, принялась перетасовывать, тесать остренькие червонцы промеж собой, а потом весело зажмурилась и потянула ощупью из самой серёдки. «Ну-ка, гляди, Кося, какая?» Она подкинула бумажку, чтобы подольше летела, и та заходила над столом кругами. Кружит и не падает, вьётся и всё никак не ложится. А потом вертанулась и объявилась дамой пик: белая невестина фата на ней, а сама жёлтый цветок нюхает. Увидела даму Натаха, покраснела, смутилась вся: «Нет, Кося, не ту карту вытянула. Я ж другую хотела». — «Как же не ту? — возразил Касьян. — Всё верно: это же наша Клавка-продавщица. Всё сходится у нас с тобой!» — «Ну как же ты не видишь? Это же ведьма! Пиковая дама завсегда ведьмой считалась». — «А Клавка и есть змея подколодная, — засмеялся Касьян. — Опять скажет, дескать, яички сперва давай, а потом и машинку спрашивай. А у нас до пая ещё триста штук не хватает. Клавка и есть, её рожа». Стали разглядывать, а у дамы вовсе и не лицо даже, а череп кладбищенский: глаза пустые, зубы ощерены и жёлтый лютик-дурман к дырявому носу приставлен. «Ох, Касьян, Касьян, гляди получше: не Клавка это… Вот тебе крест». — «Да кто же ещё, дурёха, кому быть-то?» — «Не знаю, родненький, но токмо не продавщица она… Какая-то не такая это денежка, уж не фальшивая ли? Ты вот не посмотрел сразу, когда деньги-то брал, доверился, а тебе и подсунули, недотёпа». Касьян взял в руки диковинную бумажку, повертел и так, и этак, положил обратно, но уже не дамой, а обратной стороной, червонцем кверху. «Да ты не прячь её, — вскинулась Натаха. — Так-то от неё не отделаешься. Ты давай бери-ка да снеси нашему бухгалтеру, сменяй у него на хорошую, а он потом в банке поменяет». — «Да не возьмёт он, дьявол косоглазый! Скажет: тебе всучили, ты и отбояривайся». — «Ну тади Лексею Махотину отнеси: я у них, у Махотиных, помнишь, десятку занимала налог уплатить. Вот и возверни ему. Сверни пополам, чтоб пика внутри оказалась, и подай. Мол, спасибо, извините, что не сразу. А он и примет, не догадается». — «Нет, — сказал ей Касьян. — Негоже такое делать. Нам с тобой выпало, чего уж другим подсовывать. Да и подумаешь — десятка! У нас их вон ещё сколь! Тут тебе не только на швейную, а и на плюшевый жакет хватит, и на пуховый платок. Все твои! А эту мы вон как…» Касьян схватил даму, рванул её пополам, сложил половинки и ещё располовинил, а потом покрошил и того мельче. «Вот тебе и вся недолга, — засмеялся он довольно. — Была — и нету её». Касьян слышал, как тормошил его кто-то, торкал ногою лапоть, но никак не мог побороть сна, да и очень уж хотелось довести задуманное до конца — забежать в сельпо и купить Натахе обещанный подарок. Но ему, как нарочно, мешали: — Вставай, вставай, Касьян! Хватит дрыхнуть. Давыдко вон уже скачет. Кто-то повозил в носу травинкой, Касьян отчаянно чихнул и под дружный хохот подхватился и сел, подобрав коленки. Промигав всё ещё изморно слипавшиеся глаза, он глянул за реку: по знойной ровноте выгона и впрямь уже мчался Давыдко. И все засмотрелись на его разудалый скач — локти крыльями, рубаха пузырём, а сам, не переставая, знай наяривает мерина пятками. По тому, как он поспешал, охаживал лошадь, всем стало ясно, что гонит он так неспроста, что наверняка разжился, раскопал-таки Клавку, иначе чего бы ему палить коня без всякого резона. — Ну, артист! Вьюн-мужик! Косари, повскакав на ноги, засмотрелись на Давыдкину лихость. — Этак и бутылки поколотит. — Умеючи не поколотит. Должно, переложил чем-нибудь. — Эх, ребята, а и верно, промашку дали: надо было всё ж таки десять штук заказывать. Чего уж там! Между тем Давыдко, даже не придержав коня, на рысях скатился с кручи; было видно, как посыпались вслед и забухали в воду оковалки сухой глины. Мерин ухнул в реку и, поднимая брызги, замолотил узловатыми коленками. — Да что ж он, скаженный, делает! Детей подавит, — всполошились бабы, когда верховой выскочил на эту сторону и голые ребятишки, валявшиеся на песке, опрометью шарахнулись врассыпную. — Да не пьяный ли он, часом?! — тревожились бабы. — Эк чего выделывает! По штанам, по рубахам прямо! — А долго ли ему хлебнуть, паразиту! — Бельма свои залил — никого не видит. Ещё издали, там, на песках, Давыдко заорал, замахнулся кулаком — на ребятишек, что ли? — и, всё так же колотя пятками в конское брюхо и что-то горланя — «а-а!» да «а-а!» — пустился покосами. Раскидывая оборванные ромашки и головки клевера, мерин влетел на стан и, загнанно пышкая боками, осел на зад. Распахнутая его пасть была набита жёлтой пеной. Посыльный, пепельно-серый то ли от пыли, то ли от усталости, шмякнув о землю пустую торбу, сорванно, безголосо выдохнул: — Война! Давыдко обмякло сполз с лошади, схватил чей-то глиняный кувшин, жадными глотками, изнутри распиравшими его тощую шею, словно брезентовый шланг, принялся тянуть воду. Обступившие мужики и бабы молча, отчуждённо глядели на него, не узнавая, как на чужого, побывавшего где-то там, в ином бытии, откуда он воротился вот таким — неузнаваемым и чужим. С реки, подхватив раскиданные рубахи и майки, примчались ребятишки и, пробравшись в круг своих отцов и матерей, притихшие и насторожённые, вопрошающе уставились на Давыдку. Сергунок тоже прилепился к отцу, и Касьян прижал его к себе, укрыв хрупкое горячее тельце сложенными крест-накрест руками. Давыдко отшвырнул кувшин, тупо расколовшийся о землю, и, ни на кого не глядя, не осмеливаясь никому посмотреть в лицо, будто сам виноватый в случившемся, запалённо повторил ещё раз: — Война, братцы! Но и теперь никто и ничего не ответил Давыдке и не стронулся с места. В лугах всё так же сиял и звенел погожий полдень; недвижно дремали на той стороне коровы, с беспечным галдежом и визгом носились над Остомлей касатки, доверчиво и открыто смотрели в чистое безмятежное небо белые кашки, туда-сюда метались по своим делам стрекозы, — всё оставалось прежним, неизменным, и невольно рождалось неверие в сказанное Давыдкой: слишком несовместимо было с обликом мира это внезапное, нежданное, почти забытое слово «война», чтобы вдруг, сразу принять его, поверить одному человеку, принёсшему эту весть, не поверив всему, что окружало, — земле и солнцу. — Врёшь! — глухо проговорил бригадир Иван Дронов, неприязненно вперив в Давыдку тяжёлый взгляд из-под насунутой фуражки. — Чего мелешь? Только тут людей словно бы прорвало, все враз зашумели, накинулись на Давыдку, задёргали, затеребили мужика: — Да ты что, кто это тебе сказал? — Мы ж только оттуда, — напирали бабы. — И никакой войны не было, никто ничего. — Да кто это тебе вякнул-то? — Может, враки пустили. — Потому и ничего… — отбивался Давыдко. — Дуська нынче не вышла, у неё ребёнок заболел… — Какая Дуська? При чём тут какая-то Дуська? — Дак счетоводка, какая же… — Ну?! — Вот и ну… А бухгалтер кладовку проверял, не было его с утра в конторе. А Прохор Иваныч тоже был уехамши. Может, и звонили, дак никого при телефоне-то и не сидело. А война, сказывают, ещё с утра началася. — Да с кем война-то? Ты толком скажи! — С кем, с кем… — Давыдко картузом вытер на висках грязные потёки. — С германцем, вот с кем! — Погоди, погоди! Как это с германцем? — продолжал строго допытывать Иван Дронов. — Какая война с германцем, когда мы с им мир подписали? Не может того быть! И в газете о том сказано. Я сам читал. Ты откуда взял-то? За такие слова, знаешь… Народ мне смущать. — Поди, кто сболтнул, — снова загалдели бабы, — а он подхватил, нате вам: война! Ни с того ни с сего. — Не иначе, брехня какая-то, — обернулся к Касьяну Алёшка Махотин, кудлатый, в смоляных кольцах косарь. Перочинным ножичком он машинально продолжал надрезать квадратики и выковыривать кожуру на ореховой тросточке, которую от нечего делать затеял ещё в ожидании Давыдки. — Мир-то мир, а с немцем всякое могёт статься, — запальчиво выкрикнул дедушко Селиван. — С германца спрос таковский. Немец, он и бумагу подпишет, да сам же её и не соблюдёт. Бывало уж так-то, в ту войну, в германскую. Однако мужики и сами уже нутром почуяли, что посыльный не врал, им только не хотелось в это поверить, потому что от худой этой вести многое, может быть, придётся отрывать, бросать и рушить, о чём пока не хотелось и думать, а потому их наскоки на Давыдку выглядели всего лишь неловкой и бессильной попыткой остановить время, обмануть самих себя. Давыдко же, пятясь под их гомонливым натиском, вдруг взъярился, закричал, сипло и с пробившимся визгом в сорванном голосе: — Да вы чего на меня-то? Чего прёте? Стану я врать про такое! Да вон слухайте сами! Со стороны деревни донёсся отдалённый, приглушённый, а потому особенно тревожный своей невнятностью торопливый звон. Разгулявшийся ветер то относил, совсем истончая ослабленные расстоянием звуки, низводя их до томительной тишины, до сверчковой звени собственной крови в висках, то постепенно возвращал и усиливал снова, и тогда становилось слышно, как на селе кто-то без роздыху, одержимо бил, бил, бил, бил по стонливому железу. Вслушиваясь, Иван Дронов сомкнул губы в неподвижную, омертвелую кривую гримасу и сосредоточенно, уйдя в себя, глядел в какую-то точку под ногами; молчали мужики, теребя подбородки и бороды; помалкивал и Касьян, враз ознобленный случившимся, с тупым отвлекающим интересом уставясь на Алёшкины руки, по-прежнему ковырявшие красивую тросточку; обникли плечами, словно бы заострились, стали ниже ростом женщины, склонили свои белые глухо насунутые платки и косынки. И только дети, обступившие Давыдку, ничего не понимая, недоуменно смигивали, перемётывались синью распахнутых глаз по лицам взрослых, вдруг сделавшихся, как Давыдко, тоже неузнаваемыми и отчуждёнными. Да ещё Натаха как сидела под калиновым кустом, так и осталась там. Митюнька с зелёным ивовым пищиком в кулачке безмятежно посапывал на её коленях. Он спал под сенью крутого материнского живота, отделённый от своего будущего братца тёплой, натужно взбухшей перегородкой. Натаха, не переменяя позы, терпеливо помахивала рукой над белой головкой, под рассыпчатыми вихрами которой, должно быть, парили во сне весёлые луговые птахи, и сам он, Митюнька, заходясь счастливым испугом от высоты, парил вместе с ними над беспредельностью остомельской земли. А из села заливисто и тревожно, каким-то далёким лисьим тявканьем опять доносилось: — А-ай, а-ай, а-ай, а-ай… Иван Дронов наконец первым очнулся, крутнул головой, как бы отмахиваясь от этого лая, обвёл всех тягучим взглядом и объявил с глубинным выдохом, будто собирался ступить в ледяную воду: — Ну, люди, пошли! Слышите, зовут нас… Старая Махотиха, Лёшкина мать, обморочно всплеснула вялыми плетьми рук, закрылась ими и завыла, завыла, терзая всем души, уткнув чёрное лицо в чёрные костлявые ладони.3

С покосов уходили молчаливым гуртом, ощетиненным граблями, деревянными рогатыми вилами, посверкивающими косами, добела отмытыми травой, — словно и впрямь ополчение, кликнутое отражать негаданную напасть. И будто какой воевода, высился на своём мерине над картузами и косынками пеших людей бригадир Иван Дронов всё с той же непроходящей сумрачной кривиной на сомкнутых губах. Даже детишки попримолкли и без обычного гомона и непременного баловства трусили рысцой, поспевая за старшими, и, чуя неладное, каждый держался поблизости от отца или матери. Парнишки упрямо не оставляли своих нехитрых трофеев — кто ореховый хлыстик для удилища, кто срезанную развилину для желанной рогатки, а кто прятал в прижатом к груди картузе несмышлёного слётка, желторотого дроздёныша, коими в покосы всегда кипело урочище. На головках у девочек, ещё недавно в праздничном разноцветье лугов воображавших себя сказочными царевнами, в жалкой теперь ненужности мелькали цветочные венки, обвядшие, безвольно поникшие, о которых девочки, наверное, уже и не помнили. Иные в затвердело сжатых кулачках, как бесценное сокровище, несли перед собой пучки земляники. Вдосталь пособирать её так и не довелось, и почти у всех пучки были жиденькие, недобранные, с непрогретой зеленцой на редких дрожливых ягодах. Но уже за Остомлей, на ровном выгоне, бригада рассыпалась, разбилась на мелкие кучки, а те подробились и того мельче, — кому мешали поспешать малые дети, кого удерживали квёлые старики. Не утерпел, ускакал на голос всё ещё лязгающего железа Иван Дронов, крикнув только с коня: — К правлению давайте! К правлению! Народ растянулся от берега почти до самого деревенского взгорья. Одни уже одолевали последний узволок, по зелёному косо прорезанный светлой песчаной дорогой, другие подступали к стаду, а одинокий дедушко Селиван ещё только перебирался по мостку. Не отрывая от настильных плах своих войлочных поршеньков, выстланных сеном, он мелко, опасливо шаркал подошвами, по-птичьи цепко перехватывал неошкуренное берёзовое перильце. И ему, должно, казалось, что и он тоже поспешал, бежал со всеми. А позади, над недавним становищем, уже слеталось, драчливо каркало вороньё, растаскивая впопыхах забытую артелью складчину: яйца, сало и ещё не простывшие пироги. Касьян, посадив на плечи Митюньку, сдерживая себя от бега, щадил жену, тяжело ступавшую рядом с косой и граблями, но та, упорная, всё наддавала и наддавала, вострясь лицом на деревню. — Да не беги, не беги ты так! — в сердцах окорачивал её Касьян. — Чего через силу-то палишься! — Все ж бегут… — Тебе-то небось и не к спеху. — Я-то ничего… да ноги… сами бегут… — приговаривала она, хватая воздух. — А тут ещё звякают… Хоть бы не звякали, что ли… Душа разрывается… — Сядь передохни, слышь! Не в деревне ж война. А ты бегишь, запаляешься. Как бы худо не стало… — Ох, нет, Кося! Пошли, пошли… Нехорошо как-то… Неспокойно мне… А ежели тебя возьмут… А у меня ничего не готово, не постирано… — Ну дак не сразу ж. А может, и вовсе не возьмут. — Да как же не взять? То ли ты хромый или кривой какой? — Сперва молодых должны. А уж потом как пойдёт. А то, может, и одними молодыми управятся. Вот и польская была, и финская, а меня не тронули. Ну-ка, одних молодых кликни, и то сколь, ого-о! — Ох, Кося, в финскую так-то вот не звякали, не скликали. Тогда тихо всё было… Деревня уже каждой своей избой хорошо виделась на возвышении. Касьян привычно отыскал и свой домок: как раз напротив колодезного журавца. Он всегда был тихо, со сдержанной молчаливостью привязан к своему дому, особенно после того, как привёл в хозяйки Натаху, которая как-то сразу пришлась ко двору, признала его своим, будто тут и родилась, и без долгих приглядок хлопотливо заквохтала по хозяйству. Да и у него самого, как принял он от отца подворье, стало привычкой во всякую свободную минуту обходить, окидывать со всех сторон жильё, надворные хлевушки, погребицу, ладно срубленный, сухой и прохладный, на высокой подклети амбарчик, в три хлыста увязанный всё ещё свежий плетень, всякий раз неспешно присматривая, что бы ещё такое подделать, укрепить, подпереть или перебрать заново. За годы собрался у него всякий инструмент — и по дереву, и по железному делу, а каждую найденную проволочку или гвоздок, рассмотрев и прикинув, определял про запас в заветный тайничок. Позапрошлой весной заменил на своей избе обветшалые наличники на новые, за долгую зиму урывками между конюхованием сам навыдумывал, навыпиливал всяких по ним завитков и кружевцев, потом покрасил голубеньким, а кое-где, в нужных местах, сыграл киноварью, и от всего этого изба враз весело обновилась, невестой засмотрелась в божий мир. Касьяну и самому никогда не наскучивало поглядывать в эти оконца, всё, бывало, отвернёт занавесочку, обежит сквозь стекло глазами, хотя виделось в общем-то одно и то же: однообразный до самой Остомли выгон, по-за которым курчавилось покосное займище, а уж потом, у края неба, дремотно и угрюмовато маячил матёрый лес. Простая и привычная эта картина, её извечная, сколь себя помнит Касьян, неизменность откладывались в сознании незыблемостью и самой Касьяновой жизни, и он ничего не хотел другого, как прожить и умереть на этой вот земле, родной и привычной до каждой былки. Но вот бежал выгоном Касьян с Натахой, пытливо вглядывался в своё подворье, которое столь старательно укреплял и ухорашивал, и, наверное, впервые при виде голубых окошек испытывал незнакомое чувство щемящей неприютности. Слово «война», ужалившее его там, на покосах, как внезапный ожог, который он поначалу вроде бы и не очень почувствовал, теперь, однако, пока он бежал, начало всё большесаднить, воспалённо вспухать в его голове, постепенно разрастаться, заполняя всё его сознание ноющим болезненным присутствием. Но сам он ещё не мог понять, что уже был отравлен этой зловещей вестью, её неисцелимым дурманом, который вместе с железным звоном рельсового обрубка где-то там на деревне уже носился в воздухе, неотвратимо разрушая в нём привычное восприятие бытия. О чём бы он мельком ни подумал: о брошенном ли сене, о ночном дежурстве на конюшне, о том, что собирался почистить и просушить погреб, — всё это тут же казалось ненужным, утрачивало всякий смысл и значение. Он бежал и всё больше не узнавал ни своей избы, ни деревни. Вытравленным, посеревшим зрением глядел он на пригорок, и всё там представлялось ему серым и незнакомым: сиротливо-серые избы, серые вётлы, серые огороды, сбегавшие вниз по бугру, серые ставни на каких-то потухших, незрячих окнах родной избы… И вся деревня казалась жалко обнажённой под куда-то отдалившимся, ставшим вдруг равнодушно-бездонным небом, будто неба и не было вовсе, будто его сорвало и унесло, как срывает и уносит крышу над обжитым и казавшимся надёжным прибежищем. Не хотелось Касьяну сейчас в деревню, не тянуло его и домой. Ему чудилось, будто их изба тоже стояла без крыши, обезглавленная до самого сруба, с развёрстой дырой в серую пустоту, и он, всё более раздражаясь, не понимал, почему так рвётся туда Натаха, где уже нельзя было ни спрятаться, ни укрыться. — Да не беги ты как полоумная! Сядь, отдохни перед горой-то! — Ничего уж… — Экая дура! — Теперь вот оно, добежали. — Да ведь не пожар, успеется. — Кабы б не пожар… — Па, а па! — вскинул на отца возбуждённый взгляд Сергунок. — А тебе чего дадут: ружьё или наган? Касьян досадливо озирнулся на Сергунка, но тот, должно быть, воображая себе всё это весёлой игрой в казаки-разбойники, горделиво посматривал на крупно шагавшего отца, и Касьян сказал: — Ружьё, Серёжа, ружьё. — А ты стрелять умеешь? — Да помолчи ты… — Ну, пап! — Чего уж там не уметь: заряжай да пали. Невольно перекидываясь в те годы, когда отбывал действительную, Касьян с неприятным смущением, однако, вспомнил, что не часто доводилось стрелять из винтовки: день-деньской, бывало, с мешками да тюками, с лошадьми да навозом. Не нужно оно было ни для какой надобности, это самое ружьё. — Ружьё лучше! — распалял себя мальчишеским разговором Сергунок. — К ружью можно штык привинтить. Пырнул — и дух вон. — Ага, можно и штык… — Штык, он во-острый! Я видел у Веньки Зябы. Он у них в амбаре под латвиной спрятан. Только весь поржаветый. — Што, говоришь, в амбаре? — вяло переспросил Касьян, занятый своими мыслями. — Да штык! У Веньки у Зябы. — A-а! Ну-ну… — Вот бы мне такой! Я бы наточил его — ой-ёй! Раз их, р-раз! Да, пап? И готово! — Кого это? — Всех врагов! А чего они лезут. — А мне стык? — подхватил новое слово Митюнька. — Я тоза хоцю сты-ык! — Тебе нельзя, — важно отказал Сергунок. — Он колется, понял? — Мозно-о! — А ну, хватит вам про штыки! — оборвала парнишек Натаха. — Тоже мне, колольщики. Вот возьму булавку да языки и накыляю, штоб чего не след не мололи. Уже наверху, на въезде в село, Касьян ссадил с себя Митюньку и, не глядя на жену, сказал: — Схожу в колхоз, разузнаю. А вы ступайте домой, нечего вам там делать. И, ещё не отдышавшись, Касьян полез за кисетом, за мужицкой утехой во всякой беде. Он крутил косулю, и пальцы его непослушно дрожали, просыпая махру. Новая, крепкая правленческая изба без всяких архитектурных премудростей, если не считать жестяной звезды, возвышенной над коньком на отдельном шестике, с просторным крыльцом под толстой, ровно обрубленной соломой, была воздвигнута за околицей прямо на пустыре. Прошка-председатель не захотел ставить новую контору на прежнем месте в общем деревенском порядке, где каждое утро и вечер с рёвом и пылью, оставляя после себя лепёхи, проходило усвятское стадо и день-деньской возле правления ошивались чьи-то куры и поросята. Он сам выбрал этот бросовый закраек, пока что неприютный своей наготой и необжитостью. Но меж лебедой и колючником уже поднялись тоненькие, в три-четыре веточки, саженцы, обозначавшие, как Прошка уважительно выражался, будущий парк и аллеи — заветную его мечту. Касьян, поспешая через пустырь, ещё издали увидел подле конторы роившийся народ, дроновского мерина и председательские дроги у коновязи. При виде этого непривычного людского скопища середь рабочего дня Касьяна ещё раз обдало мурашливым холодком, как бывало с ним, когда вот так, случалось, подходил он к толпе, собравшейся возле дома с покойником. Да и здесь тоже нынче что-то надломилось: что-то отошло в безвозвратное, и не просто жизнь одного человека, а, почитай, всей деревни сразу. Рельса всё ещё надсадно гудела. Полуметровая её культя была подвешена перед конторой на специальной опоре, покрашенной, как и сама контора, в зелёную краску. Звонить по обыденности строго-настрого возбранялось, и лишь однажды был подан голос, когда от грозы занялась овчарня. В остальное же время обрубок обвязывали мешковиной, чтобы не шкодили ребятишки. Конторский сторож Никита, которому в едином лице предписано было право оголять набат по особому Прошкиному указанию, сегодня, поди, давно уже отбил руки, и теперь, пользуясь случаем и всеобщей сумятицей, в рельсу поочерёдно трезвонили пацаны, отнимая друг у друга толстый тележный шкворень. Били просто так, для собственной мальчишеской утехи, ещё не очень-то понимая, что произошло и по какой нужде скликали они своих матерей и отцов. Люди, тесня друг друга, плотным валом обложили контору. Крепко разило потом, разгорячёнными бегом телами. Касьян, припозднившийся из-за Натахи и приспевший чуть ли не последним из косарей, начал проталкиваться в первый ряд, смиряя дыхание и машинально сдёргивая картуз. Высунулся и ничего такого особенного не увидел: на верхней ступеньке крыльца, уронив голову в серой коверкотовой, закапанной мазутом восьмиклинке, подпершись руками, сидел Прошка-председатель, поверженно и отрешённо глядевший на свои пыльные, закочуренные сухостью сапоги. Помимо косарей сбежался сюда и весь прочий усвятский народ — с бураков, скотного двора, Афоня-кузнец с молотобойцем, и даже самые что ни на есть запечные старцы, пособляя себе клюками и костыликами, приплелись, приковыляли на железный звяк, на всколыхнувшую всю деревню тревогу. И, подходя, пополняя толпу, подчиняясь всеобщей напряжённой, скрученной в тугую пружину тишине, люди примолкали и сами и непроизвольно никли обнажёнными головами. А Прошка-председатель всё так и сидел, ничего не объявляя и ни на кого не глядя. Из-под насунутой кепки виден был один лишь подбородок, время от времени приходивший в движение, когда председатель принимался тискать зубы. Касьян думал поначалу: потому Прошка молчит, что выжидает время, пока соберутся все. Но вот и ждать больше некого, люди были в сборе до последней души. Наконец, будто хворый, будто с разломленной поясницей, Прошка утруждённо, по-стариковски приподнялся, придерживаясь рукой за стояк. И вдруг, увидев возле рельса ребятишек, сразу же пришёл в себя, налился гневом: — А ну, хватит! Хватит балабонить! Нашли, понимаешь, игрушку. Никита! Завяжи колокол! И, как бы только теперь увидев и всех остальных, уже тихо, устало проговорил, будто итожа свои недавние думы: — Ну, значит, такое вот дело… Война… Война… товарищи. От этого чужого леденящего слова люди задвигались, запереминались на месте, проталкивая в себя его колючий, кровенящий душу смысл. Старики сдержанно запокашливали, ощупывая и куделя бороды. Старушки, сбившиеся в свою особую кучку, белевшую в стороне платочками, торопливо зачастили перед собой щепотками. — Нынче утром, стало быть, напали на нас… В четыре часа… Чего остерегались, то и случилось… Так что такое вот известие. Сумрачно тиская зубы, Прошка отвернулся, уставился куда-то прочь, в поле, плескавшееся блёклым незрелым колосом невдалеке за конторой. И было томительно это его отсутствующее глядение. Медленно багровея от какого-то распиравшего его внутреннего давления, он сокрушённо потряс головой: — На ж тебе: ты только за пирог, а чёрт на порог. Тьфу! Председатель ожесточённо сплюнул и заходил взад-вперёд по крыльцу от столба к столбу, как пойманный, будто запертый в клетку. Вдруг резко крутнувшись на железных подковках, внезапно закруглил собрание: — А теперь… тово… давайте кто на бураки, кто на сено. В общем, пока все по местам. Люди, однако, не расходились, понурились в скованном молчании, ожидая ещё чего-то. Но Прошка, сбежав с крыльца и расчищая себе дорогу сквозь неохотно подавшуюся на две стороны толпу, досадливо покрикивал: — Всё! Всё! Расходись давай. Пока больше ничего не имею добавить… Он отвязал вожжи от коновязного бруса, окорячил дрожки, умягчённые плоским, слежалым мешком с соломой, и, полоснув лошадь концами, крикнул уже сквозь колёсный клёкот: — Будут спрашивать — в районе я. В район поехал!4

И второй, и третий день деревня жила под тягостным спудом неизвестности. Всё как-то враз смялось и расстроилось, вышло из привычной колеи. Иван Дронов попытался было наладить прерванный сенокос, самолично объехал подворья, но в луга почти никто не вышел, и сено так и осталось там недокошенным, недокопнённым. Ждали, что вот-вот должны понести повестки, какое уж там сено! Повестки, и верно, объявились уже на второй день. Правда, брали пока одних только молодых, первых пять-шесть призывных годов, в основном из тех, кто недавно отслужил действительную. Но кто знает, как оно пойдёт дальше, какой примет оборот? Прошка-председатель ходил смурной, неразговорчивый и больше норовил завеяться с глаз долой. Сказывали, будто видели его нечаянно на дальнем Ключевском яру, на краю хлебного поля, и будто бы, пустив на волю коня с таратайкой, сидел он там, на юру, один, как во хмелю, обхватив коленки и уронив на них раскрытую голову. Не узнали б его, эдак скрюченного, закрывшегося от всего, посчитали бы за чужого человека, если бы не конь: конь-то его приметный — чалый, с белой гривой и белым хвостом. Поутру мужики, а больше бабы, подворачивали к правлению под разными предлогами, толпились у крыльца, засматривали в окна на счетоводку Дуську, сидевшую у телефона: не будет ли каких известий, от которых зависел весь дальнейший ход усвятской жизни. Радио на ту пору в деревне не имелось. Правда, уже по теплу, перед маем, начали было расставлять столбы, накопали по улицам ямок, но районные монтёры что-то закапризничали, в чём-то не сошлись с Прошкой и больше не появлялись в Усвятах. Теперь в самый раз сгодилось бы послушать, ни за какой ценой не постояли б, да кто ж знал, что так оно обернётся, думалось ли кому о войне? Газетки же пока шли довоенные, из них ничего не явствовало: вчера доставила почтальонка, а там всё ещё пишут про всякое такое разное, и на картинках все такие довольные, ровно ничего и не случилось. Оно и понять можно: пока составят заметки, пока прокрутят через печатную машину да развезут по городам, а оттуда — по районам, из районов — по сельсоветам, а там уж и по самим деревням, это ж сколько раз из рук в руки передать надо, сколь потратится времени. Районка, так и вовсе один листок и не каждый день в неделю. Вот и отирались у конторского порога с немым вопросом на сумеречных лицах, острились слухом, не зазвонит ли телефон, не скажет ли трубка чего нового, пока внезапно наехавший Прошка-председатель не принялся шуметь: — Кова чёрта, понимаешь! Ну война, война… Дак что теперь делать? Сидмя сидеть? Пелагея! Авдонька! Бураки вон сурепкой затянуло, а вы тут жени мнёте. Кому сказано! А ну марш все отседова, чтоб глаза мои не видели! — Да ить как робить, ничего не знаючи? Руки отпадают. У тебя там, Прохор Ваныч, телефон в кабинете. Можа, чего слыхать… — А чего слыхать? Ничего не слыхать. Отражают пока, отбиваются… — Ты бы спросил в трубку-то. Живём, как в мешке завязаны. — Об чём, об чём спрашивать-то? — Да какая она будет война — большая аль маленькая? Будут ли ещё мужиков забирать ай нет? Нам бы хочь об этом узнать. А то думки изгложут. — Ничего этого я не ведаю — большая или маленькая. Нету у меня такого аршину. А какая она б ни была, нечего сидеть. Вон солнце уже где, в колодезь скоро заглянет, а вы досё тут, понимаешь. Вот счас перепишу всех, потом не обижайтеся: «Нехорош Прохор Ваныч». Совсем разболтались, понимаешь. Касьян, возвращаясь с ночного дежурства, тоже захаживал в контору послушать, чего говорят. Не было хуже этой вот неопределённости. Куда б легче, кабы знать наверняка, так или этак, возьмут или не возьмут. Но никто этого наперёд сказать не мог, и он, придя домой, не находил себе места, а уж о деле каком и вовсе в голову не шло. Вот и погреб надо бы почистить, подкрепить на зиму, да всё как-то не мог обороть себя. Если днями возьмут, то и затеваться с погребом нечего: только зря растревожишь, разворотишь старьё, оно — тронь, дак и в две недели не уберёшься. Было с ним такое, будто подвесили его поперёк живота и никак не дотянуться до дела руками или ногами стать. Бесцельно бродил он по двору, в городчике среди гряд, всё тянулся куда-то слухом, и тесно ему стало подворье, давило плетнёвой городьбой, так бы взял и разгородил напрочь, напустил воздуху. А то сядет у окна, и будто нет его, просидит безгласно до самых поздних сумерек. И Натаха старалась не докучать ему, ни в чём не перечить. Висела в амбаре сумочка с нарубленным самосадом, полез давеча, а там одна нюхательная пыль. И сам удивился, когда успел пожечь, выпустить дымом этакую прорву табачища. Тем же днём, уже под вечер, посланный малец передал Касьяну, будто велено явиться в контору, не мешкая, по важному делу. Не успел и расспросить, какое дело, как парнишка тут же улепетнул, засверкал пятками. Касьян, встревожась, не стал дохлёбывать поданные Натахой щи, а, утёршись ладонью, цапнул с гвоздя картуз. — Доешь, успеется, — сказала Натаха, сама насторожась. — Поди, не тебя одного кличут. Но Касьян, уже не слыша жены, взятый тревогой, вышагнул в сени. Возле конторы, как и в тот первый колокольный день, уже кишел, крутился народ — мужиков с полета, не считая баб и налетевшей мошкары — пацанов, которые по случаю пустого летнего времени в школе лезли во всякую затею: где чего стряслось, там и они, пострелы. Валяются поодаль в траве, барахтаются, устраивают друг дружке всякие подвохи — то кому травинкой за ухом пощекочут, то прилепят сзади на штаны репей с куриным пёрышком. Но промеж этим исподволь послеживают за старшими, за окнами и крыльцом правления: ждут, чего будет. Баловство баловством, а и мальцов за показной шкодой берёт тайная сумять: война! Касьян и сам, пряча тревогу, молча присел в тени возле прохладного кирпичного фундамента, где уже рядком устроились пришлые мужики. Вскоре туда же присеменил, постукивая батожком, и дедушко Селиван. Жил он бобылём в старенькой своей избе с давно осыпавшейся трубой, после смерти старухи не держал во дворе никакой живности, кроме воробьёв да касаток, и даже не засевал огорода, дозволив расти на грядках чему вздумается. Кормился же он возле сторонних людей, и ни у кого не поворачивался язык отказать ему в стариковской малости, тем паче что сам он никогда не попросится к столу: дадут чего похлебать — отблагодарствует, забудут — так посидит в сторонке, покурит, водицы попьёт. Пуще же хлеба держался он людским словом, а потому редко когда обитал в своём дому, особенно в летнюю пору, а всё больше там, где была доступная живая душа, — на конюшне, с ночными сторожами, с эмтээсовскими трактористами на полевом стане. Навалясь грудью на батожок, поддерживая себя так, дедушко Селиван остановился перед густо дымящим миром, обежав мужиков упрятанными под куделистые брови, но всё ещё живыми востренькими глазками. — Што за сход? Вижу, все бегут, а пошто — никто ничево. — Да вон таратайка стоит, кого-сь из району доставили. — Ох ты, мать твоя с яйцом курица! По какой надобности-то? — Известно по какой. Надобность теперь одна… — Бают, кабудто в рай будут зачислять. У кого руки-ноги при себе, глаз не кривой, того прямки под самые пущи… Яблоки кушать, гранаты. Дедушко Селиван засмеялся, закивал бородкой: — Пригожее место! Я б и сам с вами напросился, да зубов вовсе не стало — по яблоки-то. — Там вставят… — Нуте, нуте… То-то, гляжу, оробели, лишку курите. Дак, может, и не по той причине… Гостюшка-то штатский али в мундире? Кто видал? — Кажись, в белом пинжаке. — Ага, ага… Сорока-белобока… Нуте, нуте… Потрескочет, побалаболит чево-нито, да и восвояси. Не артист ли, как тот раз? — Да кто ж его знает… Об эту пору с гармошкой не пошлют, с куплетами. Небось скоро нам свою затягивать… Приезжий человек всё не объявлялся, затворился в конторе вдвоём с Прошкой-председателем. Может, они там и о пустом говорят, время тянут, а тут сиди гадай. Никто толком не мог сказать, с чем гость пожаловал, и мужики, хотя и пошучивали, но сидели как на угольях. Наконец в конторе послышалось какое-то шевеление, пискнула кабинетная дверь, и на крыльце объявился Прошка-председатель в своей низко насунутой восьмиклинке, в куропатчатом расхожем пиджаке с обвислыми карманами, в которых он, запустив по обычаю своему руки, перебирал, позвякивал ключами и всякими подобранными на дороге винтиками-болтиками, перемешанными с овсом, викой и прочими семенами, скопившимися ещё с посевной кампании. Следом, держа под мышкой долгую бумажную трубу, оживлённо вышел приезжий человек с простовато-округлым лицом, в широкой чесучовой толстовке. — Товарищи! — объявил Прошка-председатель. — Давайте, подходите поближе. Усвятцы, переминаясь и оглядываясь, мало-помалу подтянулись, поубавилась галдеца. Усаживались прямо на мураву перед конторой, туда же вынесли два стула и стол под красным полотнищем, придавив его графином. — Покучней, покучней, понимаешь, — подбадривал Прошка. Кое-кто посунулся ещё маленько к столу. Приезжий приветливо поздоровался с крыльца, покивал очками на три стороны, будто хотел раздать всем по кивку. Артельщики оживились, с интересом посматривая на бумажную трубу — что в ней такое. — Значит, так… — Прошка-председатель, обхватив обеими руками крылечное перильце, качнулся туда-сюда некрупным подростковым телом, как бы испробуя прочность загородки. — Тут, значит, такое дело… Многие интересовались насчёт немца. Ну дак вот… Я договорился с районом, чтоб нам выделили знающего товарища, — он метнул козырьком кепки в сторону стоявшего рядом приезжего. — Просьбу нашу, как видите, удовлетворили. Чтоб, значит, не пользовались посторонними слухами. А то есть у нас, понимаешь, отдельные любители базарного радива: «ши-ши-ши» да «ши-ши-ши»… А чего в этом «ши-ши-ши» правда, чего брехня — не всяк способен разобраться. Сидящие задвигались, запереглядывались, раздались несмелые голоса: — Да чего уж… Всяко болтают. — Пущают слушки! — Да вот вам последний факт. Насчёт хлеба. Кто это распустил, будто зерно по дворам собирать будут? Дескать, хлебом собираемся откупаться от немца? Прошка-председатель обвёл упористым взглядом первые ряды, потом пошарился по остальному люду. — За такие штучки, понимаешь… — Он запихнул руки в карманы, сердито побренчал ключами, но тут же выхватил, свернул фигу и сунул ею на закат солнца. — А во ему хлеба, поняли? На-кось вон, пусть понюхает. Крендель с ногтем! Приезжий человек сдержанно покашлял. — Насчёт овса, это верно, есть такая разнарядка, получена. Чтоб подготовить излишки в фонд мобилизации. Овсом, конечно, мы поделимся. Дак опять не с немцем же! Потому как наша армия состоит не из одних токмо бойцов и командиров, а и кони при ей есть. Пушки, обозы, кухни — всё это коня требует. А конь — овса. Понимать надо… Он сделал заминку, потёр скулу, пошуршал щетиной. — Ну это я к тому, что не знаешь — не болтай. А то хлеб, хлеб! А короче говоря, давайте послушаем, что нам скажет сведущий человек, вот он, товарищ Чибисов Иван Иванович. Чтоб потом некоторые не отирались без толку возле правления. Теперь каждая минута дорога. Эй, пацанва! Потише там! Разбаловались, понимаешь. Цыц мне! Чтоб ни гугу. А то живо ухи поотвертаю. На поляне попритихли: никогда ещё усвятцы не видели своего председателя таким осерженным, в таком недобром расположении. Прошка-председатель с приезжим Иваном Ивановичем спустились к столу. Та бумажная труба оказалась всего-навсего печатной картой, раскрашенной весёлыми разноцветными красками. Пока Иван Иванович пришпиливал её кнопками к стене меж конторскими окнами, Прошка достал складничек, отхватил им от саженца боковую ветку, сноровисто обчистил добела и подал лектору, после чего занял место за столом, готовясь тоже послушать вместе со всеми. Иван Иванович, не мешкая, принялся объяснять, какова из себя Германия, кто таков этот расфашист и разбойник Гитлер, почему ему неймётся мирно обходиться с другими государствами, сколь народов уже повоевал и обездолил перед тем, как напасть на Россию. Говорил он неспешно и обстоятельно, помогая себе хворостинкой, и всем стало сразу ясно, что человек он и на самом деле сведущий. Мужики, покуривая, следили, как проворно бегала по карте выструганная палочка, как втыкалась она в разно окрашенные места, означавшие страны, которые хотя и ненадолго задерживались в памяти из-за их непривычных, мудрёных названий — Великобритания, Норвегия, Голландия, Люксембург и ещё много других и прочих, — всё ж слушать ровно бегущую речь было хотя и тревожно, но интересно. Из задних рядов, правда, не очень-то услеживалось, кто там и где находится, — дюже уж теснились, изловчались и наседали друг на дружку оные царства и государства. Скопившиеся под дальними саженцами пацаны подхватили забавное для них слово — Европа и, хихикая, сразу же приспособили к нему свой к ладу, к созвучности добавок, за что восседавший за кумачом Прошка-председатель тут же отчитал остряков: — А ну-ка, грамотеи! На срамное вы завсегда мастера. Лучше б вникали, чего вам говорят умные люди. Только хихи да гаги в голове. И лишь одно название было всем дорого и понятно, как, скажем, мать или хлеб, — Россия. Против тех государств, как бы разнопосевных кулижек, витиевато обведённых на карте межами и частокольем, лежала она, будто большое, раздольное поле, да и то, оказывается, не вся поместилась на карте, смогла войти в неё лишь малой своей частью, тогда как на остальное не хватило бумаги. И голубые жилы рек, которые указал и назвал Иван Иванович, петляли по России не обрываясь, не подныривая под пограничные прясла, а текли себе привольно от самого начала до своего исхода — к синим морям. И было всем странно и непонятно, как это Германия осмелилась напасть на такую обширную землю. Сидевший рядом с Касьяном Давыдко глядел-глядел, таращась, на единую российскую покраску, на общий её засев и не утерпел, перебил вопросом лектора: — Ужли наше всё это? Дак которая тади из них Германия-то? Иван Иванович приостановил хворостинку, выслушал Давыдку и тем же ровным голосом дообъяснил непонятное: — Я вам, товарищи, уже показывал. Вот эта коричнево окрашенная территория и есть Германия. — Только и всего? Это которая на морду похожа? — Ну, если хотите, — сдержанно улыбнулся Иван Иванович, — то сходство с физиономией, с профилем действительно имеется. Это вы весьма удачно заметили. В самом деле, вот эта часть, — Иван Иванович показал на карте хворостинкой, — которая вытянулась на восток вдоль Балтийского моря вплоть до польского города Гдыня, очень похожа на обращённый в нашу сторону и как бы принюхивающийся нос. И даже капля висит на этом носу — так называемая Восточная Пруссия — часть земли, некогда отвоёванная у приморских славян. А там, где нам воображается глаз, — вот видите этот кружок? — это и есть германская столица Берлин. — А и верно — глаз! — удивились бабы. — Дак а чего-то у него, немца-то, изо рта торчит, цигарка, что ли? Эку длинну в рот забрал! — Нет, товарищи, это не цигарка, — опять улыбнулся Иван Иванович. — Это государство Чехословакия, которую Германия аннексировала, или, как вполне точно кто-то из вас выразился, — забрала в рот, — ещё в тысяча девятьсот тридцать восьмом году. — Понятно теперича… Вот оно что! Далее, однако, выяснилось, что карта эта уже устарела, и что нос у немца вытянулся ещё дальше, упёрся в самую Россию, а теперь вот Германия и вовсе на нас напала — бомбит города, во многих местах вклинилась на нашу землю, и что есть уже убитые и раненые… Народ на полянке поумолк, а какая-то бабёнка в задних рядах при упоминании об убитых сдавленно завыла и, закрывшись руками, ткнулась белым платком под саженец в отросшую траву. На неё зацыкали соседки, принялись тормошить с укором. Прошка же, постучав ключом по графину, возвысил голос: — Марья! Не мешай слушать! Сразу и в рёв… Баба малость поубавила тону, но выть не перестала. — Как фамилия этой колхозницы? — склонился к председателю Иван Иванович, который, насунув на глаза козырёк кепки, с нетерпеливым недовольством глядел в ту сторону, под саженец. — Кулиничева, — подсказал председатель. — Мария Федосеевна. Ладно, ладно тебе, Марья. Нечего загодя голосить-то. Не муторь мне людей. — Марья Федосеевна! — попробовал окликнуть её и Иван Иванович. — Товарищ Кулиничева! Он смущённо поглядел в толпу поверх очков. — Послушайте, голубушка. Ну что же вы так сразу. Слёзы в таких вещах плохой помощник. Кому от них польза? Одному врагу, одному ему на руку наша растерянность. Наоборот, надо проявлять твёрдость духа, а не поддаваться паническим настроениям. Щуплая, плосконькая бабёнка, ещё пуще вжимаясь в землю, вовсе потерялась в траве, и было только видно, как заметный уголок белой косынки судорожно дёргался в кустиках лебеды. — Право же, никаких оснований для слёз ещё нет, — пытался утешить Иван Иванович. — Ведь все эти временные успехи достигнуты неприятелем за счёт внезапности нападения. Представьте себе: вы ничего не знаете, а на вас набросились из-за угла. В таком случае даже сильный может оказаться на первых порах в невыгодном положении и понести некоторый урон и ущерб. Вот сидящим здесь мужчинам такая ситуация должна быть знакома из личного опыта, — попробовал шуткой смягчить непредвиденную заминку Иван Иванович. — Ведь и с каждым, наверно, бывало такое, если припомнить, не правда ли? Мужики оживлённо заёрзали, загалдели: — Ну дак ясное дело! Бывало, бывало такое… — Вот видите? А вы, Марья Федосеевна, сразу и в слёзы. — Да, понимаешь, сын у неё служит в тех местах, — перебил его Прошка-председатель. — И жену с дитём как раз по весне забрал туда… Марья! Где это у тебя Гришка-то? В каком городе? Что ответила бабёнка, не было слыхать, но люди через ряды донесли её ответ, и Давыдко объявил: — В каком-то Перемышля он. — Ах вон оно что… — покивал очками Иван Иванович. — Понятно, понятно… — Встань, Марья! — опять потребовал Прошка-председатель. — Кому говорю. Марья вяло выпрямилась, утёрлась углом косынки и смиренно сложила руки в подол. — Мы несколько отвлеклись от нашей беседы, — опять ровно заговорил Иван Иванович, — так что продолжим… Как я уже сказал, для особых тревог у нас с вами нет оснований. Бои ведут пока одни только пограничники. Главные наши силы ещё не подошли, не участвуют в сражении. На это нужно время, надо немного подождать. Он вернулся к карте и, оглядывая её, простирая к ней хворостинку, рассказал о том, что скоро, очень скоро враг на себе испытает всю мощь ответного наступления, что на его наглую вылазку наша армия ответит тройным сокрушительным ударом и что не за горами то время, когда немецкие войска будут с позором обращены в бегство и наголову разбиты на их же собственной территории. Мужики одобрительно запереглядывались, и лектор, оставив карту и подойдя к столу, обратился непосредственно к ним: — Дорогие друзья! Есть ещё одно немаловажное обстоятельство, не учтённое германскими горе-стратегами. Чем больше они раздувают свою военную машину, тем ненадёжней она, тем опасней для них самих. Вы спросите, как так? Да потому, что их армия в большинстве своём состоит из обманутых рабочих и крестьян, которые никак не заинтересованы воевать против нас, своих же братьев. Их гонят в наступление насильно, из-под палки. Отсюда какой можем мы с вами сделать неоспоримый вывод? А тот, что подневольная армия при первом же серьёзном отпоре неизбежно развалится и немецкие солдаты, такие же, как и мы с вами, простые труженики, повернут штыки против своих хозяев… Иван Иванович покопался за отворотом чесучовой толстовки, достал какой-то листок и продолжал: — А что касается, товарищи, нашей армии, то не буду утруждать вас всевозможными цифрами, да это, сами понимаете, и не положено в военное время, а зачитаю вам лишь некоторые установки, которые даны войскам. Надеюсь, вы сами сделаете из них надлежащие выводы и подведёте черту нашей беседе. А написано тут следующее. Первое: если враг навяжет нам войну, наша армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий. Второе: войну мы будем вести наступательно, перенеся её на территорию противника. И третье: боевые действия будут вестись на уничтожение, с целью полного разгрома противника и достижения решительной победы малой кровью. Иван Иванович аккуратно свернул бумажку и опять спрятал её в карман. — Возможно, у кого есть вопросы? — поинтересовался он, вытирая платочком запотевшие очки. — Есть вопросы, товарищи? Из задних рядов кто-то выкрикнул: — А верно ли бают, кабудто немец одной колбасой питается? — То есть как одной колбасой? — перестал протирать очки Иван Иванович. — Говорят, вроде у него хлеба своего нетути. Одни заводы, а сеять негде. Это ж он нашего хлебца маленько припас, когда договор с нами был, а так — нету. — А откуда ж у него колбаса, ежли земли нет? — спросил Прошка-председатель, навострив язвительный взгляд в дальнюю кучу мужиков. — Колбасу без земли тоже не сделаешь. Голова! — Дак, может, она у них такая… неправдашняя, — выкрикнул тот же голос. — Токмо чесноку, шпику добавляют для запаху. — А ты её нюхал? — засмеялся кто-то в толпе. — Я-то, конечно, не нюхал. Где ж мне её нюхать-то? Я и своей не дюже-то пробовал. — Не морочь голову, Лобов, — обрезал Прошка-председатель. — Если спрашивать, то по делу. Вечно у тебя в мозгах яишница какая-то, понимаешь. — У кого ещё есть вопросы? — повторил Иван Иванович. — У меня есть! — объявил Давыдко. — Дак а сколь у ево народу, если он так-то всех бьёт и бьёт? — Если считать самих немцев, — сказал Иван Иванович, — то приблизительно шестьдесят миллионов. — А у нас сколь? — Сто восемьдесят пять. Как говорится, по три наших шапки на одного немца. — Тад и ясно. — Нет больше вопросов? — Нема! — довольно отозвались мужики. — Всё ясно и понятно. Приезд Ивана Ивановича принёс облегчение, снял томивший груз неведения, и мужики, расходясь, повеселели и даже выпили в тот вечер кружком, за конторой. Бывает так по осени: внезапно пахнёт мороз, захватит врасплох всё живое, обникнут опалённые холодом разохотившиеся было и дальше расти побеги, убьёт на грядах ботву, загонит в норы и под коряги всякую живность, а потом вдруг вновь нежданно растеплится, выстоятся деньки, и опять всё, забыв недавние страхи и невзгоды, закопошится, запрыгает и возрадуется благодати. — А и башковитый мужик! — похвалил Ивана Ивановича дедушко Селиван, когда после лекции расположились своей кучкой в укромных бурьянах. — Теперича всё ясно. А то сидим тут — опёнки опёнками. Соль всю в сельпе подчистили, карасин-спички. Ситчик завалящий — и тот похватали бессчётными аршинами. Иншие дак и хлеб стали припрятывать.

Вчерашние повестки разворошили было деревню, забегали, запричитали бабы. Но, оказалось, потрусили не густо, одного-двух на десяток дворов, в Касьяновом конце и вовсе никого не тронули. Да и взяли в основном молодых. Остальных, кто постарше, главную усвятскую силу и опору, пока не задели, и после лекции появилась надежда, что могут и не задеть вовсе, тем паче что против одного немца приходилось по три человека с нашей стороны. Зачем столь брать, обременять государство излишним расходом, наделять всех обужей-одёжей да и хлеб зазря переводить? — Ну, ребятки! — просветлённо поднял и свою чарочку дедушко Селиван. — Бог не выдаст — свинья не съест. Авось обойдётся. Возьмут кого, дак ежли, как было сказано-то, есть такое предписание, чтоб на его земле биться, тади вам и делать буде нечего. Это же пока пройдёте докторское обсвидетельство, пока распишут по частям — кого в пяхоту, кого в кавалерию, кого в санитары — о-ёй, сколь время убежит! Дело это нешвыдкое — разобраться с каждым, кто на какую службу гож. Да пока довезут до места, колтыхать-то не ближний свет, эвон какова Россия по карте-то, да там примутся обучать строю, оружию, глядишь, тем временем и попрут его без вас да и замирятся вскоре. Это как в финскую. Тади тоже так вот: война, война… А воевать-то многим и не довелося. Так только — пожили в лагерях, песен строем попели, похлебали казённого варева да и по домам восвояси. Подвыпивший Касьян слушал всё это и чувствовал, как оттаивала душа и онемевшие было руки сами собой испрашивали какого-нибудь дела. Да хоть бы и опять в луга да покоситься всласть, без спешки, маеты и оглядки. — Попрут, попрут его, голубчика! — продолжал возгораться дедушко Селиван. — Помяните моё слово, попрут. Немец, он только с наружности страховитый. Нацепляет на себя всяких железяк, блях, баклажек да ремней, а разглядеть его, дак хли-и-пкай. Штыка, к примеру, никак не выдерживает, сабли — дак за версту одного свёрку боится. Истинное слово! Бивали мы его, Горохова пярдуна, знато дело. Это ж, ежли порассказывать, как в ту войну, в четырнадцатую. Бывалача, как высыпем из окопов, как вдарим в штыки да как шумнём «ура!» — потыркает, потыркает по нам, видит — неймёт, густо нас дюже, да и дёру бежать. Так что попрут, попрут его, и не сомневайтеся в этом. Но утешение было недолгим и хмельным, как и сама водка, по которую ещё раз да другой гонял в тот тихий, полынком обвевающий вечер лёгкий на такое поручение Давыдко, благо что и сами жаждали этой неправды: может, и верно, всё обойдётся малой кровью да на ихней же, немецкой земле. А если и отлучаться из дому, то всей и потраты, что строем попоют песни в лагерях да постербают бесплатного кулешу. Но уже через несколько дней на деревню, как тяжёлые наволочные тучи, наползли слухи, будто немец прёт великим числом, позахватил множество городов, полонил и разогнал по лесам и болотам целые наши армии, которые-де побросали на дорогах пушки и обозы со всеми припасами, а которые пробуют обороняться, тех немец палит огнём и давит бессчётными танками. Что тут было правдой, а что вымыслом, понять было трудно и спросить не у кого. В газетах по-прежнему ничего толком нельзя было вычитать: энская часть да энское направление — вот тебе и весь сказ. Слухи о том, что немец идёт беспрепятственно, рушит всё и лютует, ходили всё упорнее, и будто бы уже повоевал Белоруссию и сколько-то ещё земли по-за нею. Вскоре о том помянули и в газетах, дескать, после упорных боёв наши войска оставили Минск. Это означало, что немец за шесть дней наступления углубился не меньше как на пятьсот вёрст, продвигаясь более чем по восемьдесят километров в сутки. Выходило, что мрачные слухи в общем-то были верны, и мужики, словно после тяжёлого похмелья, хмуро молчали и не глядели друг на друга: какая уж там малая кровь! Кровь великая, и лилась она по своей же земле. Виновато помалкивал и дедушко Селиван, который никак не мог взять в толк, отчего так всё получилось нескладно и несуразно.

5