Плач перепелки. Оправдание крови [Иван Гаврилович Чигринов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

ИВАН ЧИГРИНОВ

ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ

ОПРАВДАНИЕ КРОВИ

РОМАНЫ

*

Перевод с белорусского

Художник Л. Ламм

М., «Известия», 1981

ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ

Перевод Михаила Горбачева

I

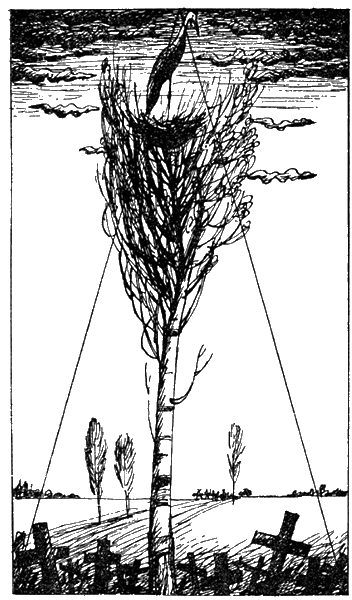

Ночь была росистая, даже холодная, как осенью. И тишина стояла непривычная — не слышалось того грохота и гула, что принесла в Забеседье война. Измотанные в боях части 55-й дивизии, временно приданной 13-й армии, которая оборонялась на Соже между Пропойском и Кричевом, переправились в середине августа через Беседь, небольшую реку на юго-востоке Белоруссии, и отступили на Струговскую Буду. Там был подготовлен «новый оборонительный рубеж. Почти месяц женщины и парни допризывного возраста ездили из Веремеек копать окопы и противотанковый ров. Поначалу окопников возили к деревне Латока, за местечко Бабиновичи, но приехали откуда-то военные на «эмках» и приказали свернуть работы. Тогда окопников посадили на колхозные машины, что еще не были реквизированы для армии, и переправили за Струговскую Буду. Оттуда колхозники возвращались через неделю — работали посменно, и женщины уверяли, что если на Соже наши, не дай бог, и не остановят немца, то уж дальше Ипути — за второй большой приток Сожа — он ни за что не пройдет: там столько наворочено одной земли и уложено бревен в песок, что сам черт ногу сломит. Но пока бои шли на Соже, была надежда, а может, и в самом деле немца дальше не пустят, и Веремейки минует беда. Поговаривали, что и в ту войну, в первую мировую, германец здесь до Беседа не дошел. Но в конце июля появились первые беженцы — бабиновичские евреи. А еще через неделю веремейковцы увидели, как два гусеничных трактора потащили по песчаному большаку из Белой Глины огромную пушку, отдельно ствол и лафет. Дальнобойная, покачивали головами догадливые мужики, а раз дальнобойную снимают с фронта, значит, отступают. Люди как-то сразу притихли, начали закапывать в землю все, что имели ценного. В начале августа Родион Чубарь, председатель колхоза, созвал последнее общее собрание. Из двух поселков, Мамоновки и Кулигаевки, которые входили в веремейковский колхоз на правах одной бригады, пришел на собрание лишь старый правленец Сидор Ровнягин. Тогда Чубарь направил посыльного в Мамоновку за одноруким Боханьком: из Крутогорья, районного центра, позвонили, чтобы немедля возвращали с выпаса оставшихся в колхозе коров и угоняли на восток. Основное стадо, полтораста голов, угнали из Веремеек раньше. Погонщиками были заместитель председателя колхоза, а точнее, завхоз, Денис Зазыба и двое колхозников, не подлежавших пока мобилизации, Иван Хохол и Микола Рацеев. Остальных коров велено было гнать в том же направлении, через Карачев на Хатыничи. Как только Боханек узнал, зачем его вызвал в Веремейки председатель, он начал отнекиваться, даже всплакнул, потрясая пустым рукавом. Однако Чубарь настоял на своем, и тот вынужден был собраться в дорогу. Угоняли стадо в воскресенье под вечер. Коровы будто чувствовали, какой им предстоит путь, жалобно мычали, будоража деревню, и, пока гнали их по улице, норовили забежать в любой двор, где были открыты ворота. Чубарь сам помогал выгонять их оттуда, подталкивая прикладом винтовки, ругался и кричал на баб, которые упрашивали оставить хоть молодняк: мол, еще неизвестно, как оно все обернется. Чубарь злился и всерьез объяснял, что есть указание из района и что он не имеет права оставлять врагу колхозное добро. Наконец стадо вышло за околицу, и Боханек, орудуя березовым хлудом, погнал его по дороге на Гутку. А через два дня в деревню вернулся Денис Зазыба. Ивана Хохла и Миколы Рацеева с ним не было: те подались на призывной пункт в Хатыничи. Зазыба вернулся в деревню недужный — напившись в поту по дороге в Веремейки холодной воды, он застудил зубы и горло. Когда в хату с нему при шел председатель колхоза, Денис Зазыба лежал на широкой деревянной кровати. Вид у него был явно больной. Поставив в угол между печью и порогом винтовку, Чубарь нарочито бодро спросил: — Ну, как дела? Жена Дениса Зазыбы Марфа поправила на ногах мужа дерюжку, сотканную в широкую полоску, и тихо вышла из хаты. Она всегда уходила, когда Чубарь бывал у них. — Так… сдали мы коров, расписка с печатью во-он на столе. Только сам вот… — Зазыба виновато посмотрел на Чубаря. — Да ничего, поправлюсь. Не впервой. Она завсегда меня так вот, эта горлянка, выветривает всего. Чубарь прошелся по хате. Мужчина он был здоровенный, пудов шести, и половицы, рассохшиеся за лето, заскрипели, прогибаясь под его ногами. — Что-то долго вы там… — заморгал Чубарь красными от бессонницы глазами. — Так… как справились… — К шапочному разбору, считай, явился! Зазыба потер левой ладонью кончик широкого носа, сморщил небритое лицо. — Ты бы сел, Антонович… Чубарь послушался и отошел к лавке, что стояла у стены. Сел на краешек боком, словно только затем, чтобы наблюдать в окно за улицей, и Зазыбе были видны его затылок и левое ухо, которое насквозь просвечивало и казалось красным. Минуту-другую председатель молчал. — Не понимаю, — пожал он плечами, — почему ты не остался там? Все бегут как можно дальше отсюда, а ты вдруг? — Я, Антонович, за это время, пока шел сюда, нагляделся чуточку и на людей и на свет. Одни и вправду, как ты говоришь, бегут, а другие вовсе и не думают. Из Веремеек, кажись, никто не побег? — Ну и что? — будто не понял своего завхоза Чубарь. — Ты с рядовыми колхозниками не равняйся. Колхозом ведь руководили мы с тобой. Или, может, забыл? — Нет, про это я не забыл, — улыбнулся Зазыба. — Ну и нечего тогда пустое молоть! А может, порешил с новой властью поладить? Что ни говори, и сам вроде пострадавший, и сын твой… Зазыба подвинул к стене подушку, сел — вдруг почувствовал, что ему не хватает воздуха. — Ну, вот что!.. Ты это! — с трудом произнес он: его охватило неприятное чувство, которое пережил несколько лет назад, после ареста Масея. Появилось оно тогда не потому, что вдруг сняли с председателей его, Зазыбу, а поставили Чубаря. Это Зазыба пережил без особого надрыва, может, потому, что несчастье, случившееся с сыном, взяло верх над обидой и он даже не думал о себе, К тому же Зазыба считал, да и не один он, что с ним обошлись еще не слишком круто. Не забыли его прошлое — участие в гражданской войне и восьмилетнее председательство в колхозе. И вот в то тяжелое время Чубарь словно в собачью шкуру влез. То и дело старался подсыпать соли на живую рану — вместе с другими попрекал Зазыбу сыном. Тогда Зазыба понимал Чубаря: человек просто боялся, что история с Масеем ненароком заденет и его, Чубаря. Зазыба пересилил себя и сказал рассудительно: — Рано еще нам чубы делить, председатель. Чубарь помолчал немного, потом заговорил торопливо, будто не хватало времени: — Ты, Зазыба, отлежись, раз уж так вышло, что захворал, но чтоб недолго. А то я один. С ног сбился. — Голос у него сделался слабым. — Да не бойся, теперь забот убавилось. Последних коров мы тоже отправили, мог даже встретить Боханька, когда шел домой. За Клинцами сегодня будет, если все благополучно. Тогда спросил Зазыба: — Это что ж, всех коров угнали? — А ты думал, тут оставим? Зазыба снова спросил: — Марфа моя говорила, что у Палаги Харитоновой корова бульбиной подавилась, дал ты ей взамен? — Нет. — А Боханьку? У него же старая, да и яловая, кажись. Если по справедливости, так и ему стоило б заменить. — Надумали когда менять!.. — А он, если помнишь, просил давно, еще в мае подавал на правление. Чубарь в досаде повел плечом. — Напрасно, — сказал Зазыба. Это замечание неожиданно взорвало Чубаря. — Мы не обязаны за счет колхозного стада пополнять частный сектор! — При чем тут частный сектор? — уселся поудобнее на постели Зазыба. — Раз уж случилось, что у колхозника нет коровы, так кто ему поможет, если не мы? — Ну, знаешь!.. Ты будто забыл, что уже почти два месяца война идет. Или, может, нарочно все это говоришь? Того и гляди, фашисты тут будут. А ты про коров. Еще неизвестно, кому они достанутся. Кто мне гарантию даст, что к немцам во щи не попадут? — Чубарь мотнул головой. — В конце концов, я выполнял директиву. Или ты не слышал выступления товарища Сталина? — Отчего ж, слыхал, спокойно ответил Зазыба. — А про директиву не знаешь. — Про директиву не знаю. — А нам читали. Собирали в райкоме и читали. Так вот, чтоб ты не говорил чепухи. Там черным по белому сказано, нетрудно было запомнить: при вынужденном, понимаешь, при вынужденном отходе частей Красной Армии не оставлять противнику ничего. Колхозы должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам. А имущество, которое нельзя вывезти, должно безоговорочно уничтожаться, понимаешь? Чтоб не оставлять врагу. Одну опустошенную землю надо оставлять. Одну опустошенную землю! — А людей? — хмуро спросил Зазыба. — Что — людей? — А то, что люди остаются на этой земле. Им же есть что-то надо будет? — А кто их заставляет оставаться? Тот, кто по-настоящему любил Советскую власть, не будет сидеть. Тот уже давно снялся с места. Зазыба нащупал за спиной подушку, взял ее обеими руками и, прижимая к животу, сказал: — Ладно, тогда давай рассуждать по другому. Ты вот говоришь: тот, кто любил Советскую власть, не останется. Пусть так. А как по-твоему, наши веремейковские бабы не любили ее, что никуда не трогаются? — Я им в души не залезал! — А стоило б. А то ты больше под юбки к ним лазил. Чубарю такой разговор не понравился, особенно возмутили его последние слова Зазыбы, но что ответить на них, он не нашелся и только стиснул зубы. А Зазыба тем временем продолжал выговариваться: — И еще я тебе скажу, Чубарь, а ты уж смотри сам, хочешь, слушай, а хочешь, нет. Я еще помню, как Панаська в ту германскую говорил. Был у нас такой человек, до колхозов помер. Ты его не застал. Так вот, Панаська и говорил тогда: кто с родной земли убегает, тот врага не побеждает. Чубарь понял, что Зазыба уже обвиняет не его лично, и потому снова начал возражать: — Это не твоего ума дело. Мы с тобой люди маленькие. — Но думать же никому не запрещено. — Чем глупости говорить, так лучше совсем не думать, — отрубил Чубарь. — Словом, хватит валяться, приходи завтра в контору. Раз считаешься в колхозе моим заместителем, то и к ответу готовься. Не у одного меня шея. — Вот это верно, — усмехнулся Зазыба. — Так бы и говорил. — Я тебя введу в курс, — заговорил Чубарь, становясь спиной к Зазыбе. — Знай, в амбаре у нас пусто. Сдали все: и пшеницу, какая была, и гречку. За это я спокоен. Это уже, кажется, фашистам не достанется. А теперь о том, что в поле стоит… Словом, это уж твоя забота. Раз есть директива, ее надо выполнять. После этого Чубарь не стал задерживаться в хате. Взял из угла винтовку, повесил ее на плечо и шагнул за порог. Говорят, от чужих слов голова не болит. Но Зазыба после беседы с председателем не на шутку встревожился. В душе поселился страх — было такое ощущение, словно по деревне ходил кто-то с горящей головней. …На другой день Зазыба с самого утра поспешил в колхозную контору, стоявшую поодаль от деревни, рядом со зданием сельского Совета, но Чубаря там не застал. Титок, колхозный и сельсоветский истопник, который одновременно присматривал и за выездными лошадьми, сказал, что видел своими глазами, как председатель подался по большаку на Белую Глину. Едва удрученный Зазыба успел вернуться из колхозной конторы, как прибежала из Кулигаевки внучка Сидора Ровнягина. — Дед сказал, чтобы вы сразу же к нам шли, — шепнула она. — А что у вас, свадьба? — улыбнулся Зазыба. — Не знаю, — замялась девочка, — только дед сказал, чтоб вы шли. Зазыба подумал — Ровнягин зря не пошлет за ним в такое время девчушку. — Ладно, — кивнул, — скажи деду, что сейчас приду. А может, вместе потопаем, а? — Нет, мне надо скорей… — Тогда беги. Зазыба накинул на плечи ватник и зашагал огородами в Кулигаевку. Это было недалеко, стоило лишь миновать Мамоновку, как за ней, метрах в трехстах, открывался второй поселок. В поселках этих, Мамоновке и Кулигаевке, насчитывалось дворов пятнадцать, появившихся в двадцатые годы во время так называемой «прищеповщины», или же, попросту, хуторизации. Веремейковским мужикам, особенно братьям Ровнягиным, Сидору и Игнату, тоже захотелось «культурно похозяйствовать», и они присмотрели себе под усадьбу Кулигаевку, урочище, где при панах на берегу речушки была показательная конюшня, что-то вроде небольшого конезавода. Правда, урочище то заросло сорняком, но это не пугало двужильных братьев, и уже где-то осенью на берегу Кулигаевки задымили трубы перевезенных из Веремеек хат. Потом хат в Кулигаевке прибавилось, стало шесть. В Мамоновку тем временем переехали Данила Райцев и Василь Хроменков. Кажется, год или два в Веремейках посмеивались над новоселами, но тем и кончилось. Скоро обжились там веремейковские мужики. Хаты уже были не соломой крыты, а гонтом. Сидор, младший из братьев Ровнягиных, грамоту из Минска получил как образцовый культурный хозяин. Словом, жили себе на новом месте мужики — не тужили. Когда создавались колхозы, мамоновцы и кулигаевцы тоже постановили жить артельно. Но через несколько лет в районе по чему-то решили, что пятнадцать хозяйств — это еще не колхоз по здешним понятиям, и предложили мамоновцам и кулигаевцам присоединиться к Веремейкам. Зато по-прежнему в поселки с большой охотой наведывалось разное начальство: там тебе и баня с веничком — каждый хозяин имел свою, и рыба свежая, прямо из воды — озеро неподалеку, и дичи вдоволь — лес кругом. Может, потому и уцелели до самой войны поселки, может, потому и не свезли их, как это случилось в других местах, в Веремейки. До Кулигаевки шагать всего километра полтора, и Зазыба добрался быстро, даже сам удивился, что способен на такое после болезни. За поворотом, откуда уже виднелись крыши кулигаевских хат, его поджидал Сидор Ровнягин, высокий и плешивый мужик; он вышел на тропу из ольшаника, поздоровался за руку и сказал: — А мы думали, за тобой ехать придется. Зазыба спросил: — Что у тебя там? — Увидишь сам, — Сидор отвел глаза и, тяжело переставляя искривленные ревматизмом ноги, повел Зазыбу в поселок. «Может, Чубарь зовет? — подумал вдруг Зазыба. — Но к чему тогда эта таинственность?» Ему не хотелось вновь спорить с Чубарем. В конце концов, нельзя же все сводить к неразумной мудрости — лишь бы месяц светил, а звезды как хотят. Однако погрешил он на Чубаря зря. Около Сидоровой хаты под столетними дубами стоял грузовик, и в нем неподвижно, словно вылепленные из воска, сидели у бортов красноармейцы, держа меж колен винтовки с примкну тыми штыками. В хате Зазыбу ждали секретарь Крутогорского райкома партии Прокоп Маштаков и незнакомый военный с двумя шпалами на петлицах. Маштаков сразу поднялся из-за стола, на котором до этого рассматривал топографическую карту, и пошел навстречу Зазыбе. А Зазыба от неожиданности остановился в проеме двери и, пока Маштаков нес через хату свое полное, негнущееся в пояснице тело, успел заметить, что за полгода, что они не виделись, тот сильно изменился. Может, в чем-то виновата была полувоенная форма — зеленая диагоналевая гимнастерка, подпоясанная широким командирским ремнем, но и лицо, прежде холеное, тоже утратило живость и казалось отекшим, даже в оспинах; под глазами у секретаря райкома были синие припухлины, как при грудной болезни. Маштаков обнял Зазыбу за плечи, повел к столу. — Знакомься с товарищем, — показал он на военного. Военный встал, подал Зазыбе руку, но не назвался. Маштаков глядел на Зазыбу с нескрываемой радостью. — Очень хорошо, что ты пришел, — положив руки ладонями на карту, сказал Маштаков. — Садись и рассказывай. — Он подождал, пока Зазыба усаживался на табурет с отверстием-полумесяцем посредине, а затем сказал: — Как дела у вас в Веремейках? — Разве ж это дела? — почему-то глядя на военного, ответил Зазыба. — Я вот который день валяюсь в постели… — Что так? — Горлянка замучила. — Поганая это болезнь, — посочувствовал Маш таков. — Кажется, так себе, ерунда для мужика, а бойся, как самой страшной заразы. Военный почему-то усмехнулся. Маштаков же спросил Зазыбу: — А Чубарь где? — Не знаю, — пожал плечами Зазыба и тут же добавил: — Говорили в деревне, подался в сторону Белой Глины, может, к вам в Крутогорье? Маштаков насупился — Зазыба ответом своим явно расстроил его. Но продолжал он спокойно: — Ну, что коров колхозных не оставили в деревне, об этом я знаю. Зерна, очевидно, тоже не осталось? — Маштаков посмотрел, на Зазыбу. — А как с новым хлебом? — Не знаю, — ответил Зазыба, — он ведь в поле еще весь, в колосках. — И перевел взгляд на ослепительно блестевшие сапоги молчаливого военного, которые тот поставил на подножку стола. — В Бабиновичах уже немцы, — сказал Маштаков — В Крутогорье тоже… — Со вчерашнего дня, — добавил военный. — Весь день Крутогорье держали, да сдали вот. — А Чубарь пошел туда! — насторожился Зазыба. — Вашего Чубаря не поймешь, — сказал недовольно Маштаков. — Когда его вызывали по важному делу, он по довоенной привычке где-то прятался, а теперь… — Секретарь райкома постоял немного в задумчивости, потом кивнул головой, указывая на карту: — Словом, район наш уже занят противником! В разговор снова вступил военный: — Свободным остается пока один сектор, вот этот. — Он ткнул средним пальцем левой руки в небольшой красный кружок — Крутогорье, от которого отходили под углом почти в сорок пять градусов две толстые линии, проведенные синим карандашом. — Как видите, Веремейки ваши попадают в этот сектор. — Мы это для ясности тебе говорим, чтобы знал, — поспешил добавить Маштаков. — Считай сам, если не сегодня, то завтра фашисты и в Веремейках будут От Бабиновичей до вас недалеко, Тем более что наших войск на Беседи уже нет. Зазыба слушал, ощущая, как кожа лица делается неподвижной и совсем не чувствительной, будто от нее отливала кровь. А Маштаков посмотрел в глаза Зазыбе и спросил: — Ты вот что мне скажи, Денис Евменович, ты как, к Советской власти не переменился? Зазыба тоже посмотрел в глаза секретарю райкома, но вопроса явно не понимал. — Ты непременно должен сказать, — настаивал Маштаков. — Ведь я не просто так спрашиваю… Зазыба подумал, что ответа ждал не столько Маштаков, сколько военный, и потому сказал без обиды, с сознанием всей важности своих слов: — Нет, не переменился. — Другого я от тебя и не думал услышать, — улыбнулся Маштаков. — Ты прости, но разговор пойдет о более серьезных вещах, чем о простом доверии. Мы вот посоветовались с товарищем майором и решили обратиться к тебе. Человек ты надежный, это я знаю. И у нас к тебе дело. Маштаков перевел взгляд на военного. Тот кивнул. — Надо устроить в Бабиновичах одного товарища, — договорил Маштаков. Военный спросил Зазыбу: — У вас знакомые в местечке есть? Зазыба мысленно прикинул, но ответить не успел. Военный уточнил: — Ну, такие, чтоб как свои были? — Есть. — Вот и хорошо, — с облегчением произнес Маштаков. — Тогда, может, позовем сюда Марылю? — посмотрел он на военного. Тот сразу же вышел из-за стола и направился к двери. Когда в хате остались Маштаков и Зазыба, секретарь райкома положил на плечи Зазыбе обе руки. — Тяжело? — Да и не легко… — Всем теперь тяжело, Денис. Но как-нибудь одолеем. Не может быть, чтоб не одолели. Придет время, возьмем фашиста за горло. — Так надо ж… Маштаков спросил: — Есть ко мне вопросы? — Есть. — Тогда говори, а то времени у нас мало. — Ты вот говорил про новый хлеб. Так… Словом, сам знаешь, жатву еще не начинали в колхозе, однако должны скоро начинать. Что же тогда делать с зерном? Чубарь говорил про какую-то директиву, будто в райкоме ты читал. — Да, мы знакомили районный актив с директивой Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета партии от двадцать девятого июня. — Ну, вот… Я Чубаря понял так, что по ней все, что нельзя угнать или вывезти, подлежит уничтожению. — Правильно. Но ты же сам говоришь, что жатву не начинали, значит, хлеба еще нет. — Так будет! — Конечно, будет, — кивнул головой Маштаков. — Чубарь сказал, что посевы… Маштаков прошелся по хате. — Н-да, — произнес он через некоторое время, — кругом нам задал фашист задачу. Задержись на Соже фронт еще на две недели, хоть об этом голова не болела бы. С жатвой успели б. А теперь все стоит в поле, как нарочно. Придется как-то выкручиваться. Фашистам действительно нельзя хлеб отдавать. Он еще нам самим пригодится. — Я тоже так думаю… Но договорить помешали: отворилась дверь, и в хату вместе с военным, который пригнул голову, когда переступал порог, вошла девушка. Все в ней — и фигура, которую ладно облегало платье в клетку, и спокойные, открытые до плеч руки с белой кожей, и черные глаза, которые, казалось, слегка косили, но не портили молодого лица, — привлекало взгляд. Зазыба посмотрел на Маштакова, будто усомнившись, что именно ее придется устраивать в Бабиновичах. — Да, это и есть тот человек, — улыбнулся военный.В Веремейки немцы почему-то не спешили, и непотревоженная августовская ночь кружила над соломенными крышами затаившейся деревни, как заколдованная птица. Почти полтораста дворов — по шнуровой книге точно сто сорок три — тонуло в этой ночи, притулившись к лесу, который пугал своей густой, как черная вовна[1], темнотой. Лес простирался досюда от самой реки, что поделила всю прибеседскую местность на лесную и безлесную стороны. К лесной относились и Веремейки. На топографической карте двухсотлетней давности, которую отыскал когда-то в старых книгах сын Зазыбы Масей, Веремейки еще не значились. Тогда вообще все это Забеседье лежало нетронутым, одна бескрайняя пуща да озера посреди болот, которые незаметно, год за годом, заволакивала трясина; следом наступал лес, спускаясь с сухих грив, — сперва появлялись чахлые сосенки, которые долго не могли простоять на кочках в трясине, но постепенно болото крепло, высыхало, и на нем вырастали могучие сосны. По правую сторону Беседи тем временем уже гомонили Бабиновичи, которые потом, когда распродали в здешних местах коронные земли, начали называться местечком. Это было самое большое поселение на всю волость. Отсюда набирал свое войско и Василь Ващила, когда взбунтовал против арендатора Гдалия, а вместе с ним и против князя Радзивилла Кричевское староство. Восстание, как известно, было подавлено. Сам Выщила скрылся на одной из порубежных застав, стоявших тогда километрах в сорока от реки. Между Сожем и Беседью лютовала радзивилловская «экспедиция». Бывшие повстанцы спасались кто как мог, а часто подавались за Беседь — подальше от кары и поближе к русским заставам. Одна за другой там возникали лесные деревни. Как раз тогда и возникли Веремейки, в четырех километрах от Беседи. Основал их бабиновичский кузнец Веремей, соратник атамана Ветра, что из Канич. С кузнецом за Беседь подался и его брат Сенька, который, по-видимому, тоже повоевал с поляками. Местные предания не сохранили подробностей о братьях, но в Веремейках все равно знали, где была поставлена первая хата — на берегу ручья, что впадал в озеро, укрытое гущей леса… Так вот, было это двести лет тому назад. Но за два столетия все тут изменилось. Главное, выросла целая деревня. Теперь она лежала подковой вокруг озера и занимала, конечно без пахотной земли, чуть ли не два километра пригорков, которых когда-то даже нельзя было разглядеть за стеной деревьев. …Зазыба оделся, как в дорогу. На нем был тот же ватник, который он уже не снимал после возвращения из Кулигаевки, и смазанные жидким дегтем сапоги — на случай, если бы вдруг пришлось уходить из деревни. Устроился на лавке, положив голову на кожух. Одолевали думы. Он перебрал их уже немало в своей голове, а оставалось еще больше. Эти неполные четыре года, после ареста Масея, он прожил словно в затмении каком-то. И потому многого из того, что происходило вокруг, просто не замечал. И вот загрохотала война. Но и она вначале не нагнала большого страха. В конце концов, если говорить честно, мало кто из умных людей верил в то, что писали о войне в последнее время, особенно после тридцать девятого года, когда немцы подошли вплотную к советской границе. Даже не столь уж осведомленным людям было ясно, что подошли они так близко не зря. Однако накануне войны вышли газеты с опровержением ТАСС, которые вновь убеждали «неверующих», что Германия так же неуклонно сохраняет условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз… Потом, правда, некоторые объясняли, что делалось все, мол, для большой политики, или, как сказал старый Титок, для международного этикета. Однако издавна считалось: где много этикета, там мало искренности, ибо от собак, кроме блох, ничего не наберешься. А фашисты — те же собаки. Об этом хорошо знал и Зазыба, хотя он и понимал, что в политике расход с барышом не всегда на одном полозе едут. По дороге, пока Зазыба добирался в Веремейки из Хатыничей, он наслушался всякого. У людей будто языки развязались. Порой даже казалось, что говорили теперь почти одно и то же и скрытые недоброжелатели, если не враги, которые действительно ждали прихода фашистов, и люди честные, которых волновало и беспокоило то, что происходило в стране. Но во всей этой говорильне, справедливой и несправедливой, было нечто такое, что заставляло призадуматься: видимо, не всему и не всегда стоило верить… Про Масея напомнил ему в Кулигаевке и военный, когда Зазыба уводил с собой Марылю из Сидоровой хаты. — Вы от сына письма получаете? — спросил он вдруг. Зазыба сгорбился, втянул в плечи голову и тяжело, как маховое колесо, повернулся на голос. Военный стоял, держась рукой за край стола, и не сводил глаз с Зазыбы. — Нет, — тихо, как при удушье, ответил Зазыба. — Он осужден по семьдесят второй статье, без права переписки. Тогда военный улыбнулся, будто желая подбодрить человека, но улыбка его была какой-то неестественной, явно вынужденной. — Может, вы слышали что-нибудь о нем? — сделал Зазыба шаг вперед. — Даже видеть пришлось. — Давно? — Недавно, — уже строго сказал военный. — Но вы не волнуйтесь, у него все хорошо. Тогда Зазыба в своей неожиданной радости взглянул на Маштакова и тотчас же поник: секретарь райкома, будто стыдясь чего, отвел глаза в сторону. «Обманывает, — с досадой и душевной болью подумал Зазыба о военном, — не видел он Масея!» И пока шел из Кулигаевки с Марылей, не мог справиться с волнением. Успокоился Зазыба уже в Веремейках. Обида прошла, и теперь он вспомнил о разговоре в Сидоровой хате как о чем-то заслуживающем большого снисхождения: до чего может довести человека перестраховка, вызванная не столько боязнью за порученное дело, сколько недоверием! Тем не менее на душе у Зазыбы было скверно, хотя он и хорошо знал, что ума в чужую голову лопатой не накидаешь. Вначале он даже хотел рассказать об этом разговоре Марфе, но сдержался, не желая волновать ее, зная, что та может впасть в отчаяние. Теперь Марфа тоже не спала, она лежала на топчане, стоявшем между стеной и печью. Было слышно, как порой она ворочалась и вздыхала, но тихо, боясь потревожить покой в хате. Марыля ночевала в другой половине, за филенчатой дверью. Не ожидал Зазыба, но и его вдруг сморил сон — затерялись где-то, как эхо в бору, беспокойные мыс — ли, и глаза перестали гореть сухим огнем. Кажется, давно сны оставили его, может, потому, что стареть начал, однако сегодня вдруг стало возвращаться как раз то, что, пожалуй, и не вспоминалось уже… Он видел, что едет с отцом на вырубку версты за четыре от деревни за дубовыми бревнами — они тогда надумали перебрать свою хату. Дерево отец высмотрел заранее, даже сговорился с лесником, и они вскоре начали пилить его без особой осторожности. Опилки, сыпавшиеся из прореза, были теплые и мягкие, и Денис, тогда еще подросток, сгребал их со своего лаптя и, пока отец вгонял обухом клин, чтобы не зажимало пилу, просеивал между пальцами, поглядывая вверх — когда будет падать дуб? Но тот стоял и даже не дрожал. Пила тем временем все глубже врезалась в его крепкую, как кость, древесину. Дуб прожил в лесу лет полтораста, не меньше. Об этом, сказал Денису отец, когда они подошли. И еще отец предупредил: «Упаси бог, не отбегай никуда, если затрещит. Стой на месте». Но вот дерево наконец покачнулось, и Денис почему-то забыл отцовский наказ: бросился как раз в ту сторону, куда метил упасть дуб. Спасло его лишь то, что дерево выросло к макушке раздвоенным: когда оно рухнуло на землю, Денис оказался между сучьями. Конечно, страху набрался, да и без болячек не обошлось. Однако более всего досталось отцу: тот, приехав из лесу, пролежал несколько недель на топчане и едва справился с нервной болезнью. И вот Зазыбе снился тот страшный случай, и он снова ошалело бежал по вырубке, слышал над собой треск дерева. Но теперь бежалось почему-то не так прытко и вообще все казалось как бы умышленно подстроенным: Денис, уже в летах, как сегодня, не столько бежал меж пней по вырубке, сколько спотыкался, скользя по мокрой траве, а дерево нависало над ним, угрожало раздавить… Разбудила Зазыбу Марфа. — Немцы! — тревожно шепнула она. Зазыба сбросил со скамейки ноги, вскочил, словно и не спал. — Где? — Послушай… Чтобы не выдать себя, Зазыба осторожно толкнул окно. Одна половинка открылась на улицу, в лицо дохнуло прохладой и запахами позднего лета, но ухо ничего не улавливало. Тогда Зазыба открыл и вторую створку, высунулся по плечи наружу. — Померещилось тебе, — во весь голос сказал он жене. — Нет, я, кажется, не спала, — не поверила Марфа. Зазыба постоял еще несколько минут, опершись на подоконник, но никаких посторонних звуков и теперь не услышал — в деревне по-прежнему было тихо. И вдруг за огородами, в овсе, будто спохватившись, свистнула перепелка: — Пить!.. Пить!.. Сперва Зазыба даже не понял, что это подала голос перепелка. Но вот послышалось выразительное и полное: — Пить пиль-вить… Пить-пил-ьвить…Пить-пиль-вить… И Зазыба уже не сомневался. — Пить пиль-вить….. А не запоздала ли песня ее в этом году? — Пить-пиль-вить… Зазыба собрался уже закрыть окно. Но только прикоснулся рукой к створке. Что-то удерживало потянуть ее к себе. — Пить-пиль-вить… Пить-пиль-вить… В голосе перепелки не было той ядреной и беззаботной удали, которая, будто удар хлыста, порой прямо-таки подстегивает и поднимает дух. — Пить-пиль-вить… Пить-пиль-вить… Сегодня перепелка не иначе как плакала. То ли гнездо ее разорили, то ли другая какая беда заставила оглашать тоскливым зовом окрестность. — Пить-пилт-вить… Пить-пиль-вить… Зазыба почувствовал это и с грустью подумал: если птицы так плачут, то как же должны голосить люди, у которых горя несравненно больше, а теперь так его и вовсе через край? Вспомнилось:

Вершков мотнул головой. — Это зачем? — Не на чем ехать дальше. Горючее выгорело. Но выдержат ли постромки? Коротки, пришлось надвязать, — беспокоился Зазыба. — Кони стронули с места, так выдержат. — И надо тебе, Парфен, абы что говорить людям. — Какое «абы что»? вспылил Вершков. — Самое неприятное я берегу про запас. — Он прошел немного рядом с Зазыбой, который правил лошадьми, а потом сказал: — Чем эту коробку пустую тянуть, вы лучше б погоняли по чердакам мужиков наших, попороли бы их штыками, как воробьев киловатых. А тоже прячутся где-то. Окруженцы, мать их за ногу! Еще фронт не прошел, а уже окруженцы! — Что-то я не понимаю тебя… — Так поймешь, когда пролупишь зенки. Да поздно небось будет. — Говори ясней! — Да уж куда яснее… «Неужто кто из веремейковцев дезертировал? — подумал Зазыба. — Но кто?» Кони вытащили танкетку за выгон на край овсяного поля, и тогда откуда-то из серых потемок вынырнули Овею ков с четырехугольной жестянкой и Ганна Карпилова. — Где пропадал? — строго спросил красноармейца лейтенант. Тот молча потупился. — Я спрашиваю, где пропадал столько времени? — Товарищ лейтенант… Но тут заступилась за красноармейца Ганна Карпилова. — Не кричи на него, командир, — сказала она и засмеялась: — Солдат же пришел!.. Лейтенант с брезгливостью чистоплотного чело — века передернул плечами, но распекать Овсюкова перестал. Зазыба с Парфеном Вершковым тем временем отцепили постромки. Из танкетки вылез красноармеец, показал лейтенанту замок от пулемета. — Надо куда-то выбросить, — кивнул тот и взял у Овсюкова жестянку с керосином, поболтал для порядка, а затем, не жалея, начал выливать керосин на броню. — Поджигай! — скомандовал он. Овсюков тут же чиркнул спичкой о коробок и, не дождавшись, пока разгорится, бросил ее на самый верх танкетки. Синее пламя сначала несмело лизнуло броню, затем рванулось вверх и, став красным, охватило всю танкетку. Сразу вокруг сделалось светло, а тени, которые отбросило пламя от пятерых удрученных мужчин и одной женщины, выросли чуть ли не до самых деревенских дворов, заплясали, словно живые.

II

Зазыбова усадьба находилась в коротком переулке, который не имел названия, и была там крайней. Усадьба бросалась в глаза еще с улицы просторной, в двенадцать венцов с подрубом, хатой; двор, как и положено, был обнесен тыном, а ворота, сколоченные из отесанных досок, вот уже много лет висели на почернелых дубовых вереях. Тыном двор выходил на пустошь, где с самой весны обычно росли репей и крапива; дальше, между пустошью и колхозным полем, был глубокий овраг, который терялся в сизой полыни и постепенно раздавался вширь, пока не достигал леса, затем распадался, образуя лощину, по росшую по краям болотным перцем, а посредине — бледно розовым букашником, ползучим клевером и лилово-красными луговыми васильками. В начале этого оврага было глинище, там брала глину для стен и печей вся деревня, потому почти всегда летом дорога под окнами в переулке была словно окрашенная. Зато зимой тут все заметало и по переулку нельзя было проехать даже на санях. Окна Зазыбовой хаты смотрели на две стороны — одни выходили на юго-запад, прямо на деревню, а другие во двор, откуда видны были поле с большаком, обсаженным березами (когда-то сажал их каждый против своего надела), и лес, почти круглый год, и летом и зимой, окутанный дымкой. Рядом с Зазыбой в переулке жили Евхим Касперук, Христина Гоманькова с сыном-подростком — она овдовела в финскую войну — да большая семья Кузьмы Прибыткова, два сына которого воевали теперь на фронте. Но первым начинал этот переулок человек из зазыбинского рода, Денисов дед Иван… Был он человек болезненный и скоро, кажется, через год после того как отменили крепостное право, умер. У его жены остались сын Ев мен и дочь Устинья. Денис, Евменов сын, брал жену из Зеленкович. Невесту он указал сам, но ездили за ней три раза. Сперва отец невесты, Давыд Сеголетка, не решался отдать дочь на ту сторону Беседи, в Веремейки, потом сама невеста будто чего испугалась, однако в третий раз сватов приняли. Тогда как раз веремейковцы были в Бабиновичах на ярмарке. Свадьбу сговорились справить осенью, не стали ждать зимы. Случилось так, что теперь торопил уже отец невесты: сваты из Веремеек попались сговорчивые и не запросили большого приданого, а мать жениха даже кужельным[2] не поинтересовалась. Все Веремейки ходили тогда в Зазыбову хату смотреть Денисову невесту. Марфа сидела с грустью в блестевших, будто заплаканных, глазах, но была красива, всем приглянулось ее смуглое, почти цыганское лицо и волосы цвета воронова крыла. Жених тоже был под стать невесте: лицо светлое, брови черные, волосы русые. Со временем волосы эти пополовели, будто их пылью присыпало на большой дороге, наконец и вовсе стали седыми на висках и возле ушей, а на макушке заблестела плешь. Марфа с годами не изменилась, только стала слишком тихая, руки старалась прятать под фартуком: от работы они у нее были в синих сужильях. Родила Марфа Денису одного сына, Масея. Может, были бы у них другие дети, да в четырнадцатом году, как началась война с кайзером, Дениса забрали на румынский фронт. Оттуда он вернулся из госпиталя — отпустили долечиваться к семье в деревню. Тут он и две революции пережил, а когда в восемнадцатом году пришел в Забеседье из Унечи Щорс набирать добровольцев, Денис достал из сундука свою солдатскую фуражку с блестящим околышем, с которой даже не была снята кокарда, и записался в красное войско. Может, он тогда и не попал бы к Щорсу, но вышла неожиданная ссора с отцом: цыгане увели с луга их жеребую кобылу, на которую возлагались большие надежды в хозяйстве, и виноват был Денис, так как не остался в ночном, а сбежал в деревню к жене. Тем не менее Зазыба прикипел к революции — через всю гражданскую пронес он веру в нее, познавал исподволь, зато крепко и навсегда. Когда спустя несколько лет вернулся в Веремейки, то носил уже на гимнастерке орден Красного Знамени. Тогда это был, может, третий человек с орденом на весь Калининский округ… Веремейки расстроились так, что солнце, выплыв из-за пригорка, на какое-то время словно ложилось на дорогу между крайними хатами посреди улицы. Могло показаться, что это даже не солнце, а огненный клубок, скатившийся откуда-то. Но время шло, клубок постепенно отрывался от земли, на глазах уменьшался, белел и становился похожим на солнце. Наконец солнце-клубок сворачивало, плыло до полудня вдоль деревни, снова поворачивало и останавливалось к вечеру в другом конце ее, но теперь уже не касалось земли — за озером начинался лес, и оно незаметно, как-то сразу скрывалось за ним. Сегодня солнце продиралось сквозь туман, как спросонья. Туман долго скрывал землю и небо на востоке, но вот он наконец будто встрепенулся, приподнялся над землей, и тогда солнечные лучи посеребрили росу, плотно лежащую везде, от пригорка до самой деревни. Можно было подумать, что солнце будет светить весь день. Но вскоре оно вдруг потускнело, хоть и сделалось еще более красным, даже багровым, словно намеревалось перегореть. Деревня постепенно пробуждалась. Поднимали и опускали деревянные бадьи на длинных очепах колодезные журавли — в Веремейках было четыре колодца, и все с журавлями, — и деревенские бабы, шлепая потресканными пятками по узким стежкам, уже сгибались под коромыслами, носили воду. Валил дым из труб. Хлопая крыльями, на пряслах распевали гологутские петухи. Денис Зазыба вышел во двор, когда солнечные лучи упали с вяза, что стоял на улице напротив хаты, и легли на большие тыквенные листья, которые на желто-зеленых косах выползали на дорогу из Прибыткова огорода. Небо над головой было чистым. Только с левой стороны, аккурат над озером, толпилась стайка белых облачков, которые чем-то напоминали разбежавшихся и чисто вымытых ярок. Минувшая ночь давала о себе знать: в голове шумело, как на пожаре; Зазыбу познабливало, несмотря на солнце, которое выплывало правым боком из-за угла хаты. За тыном пряталась в тумане пустошь, и Зазыбе казалось, что оттуда нестерпимо пахнет полынью. Спустя некоторое время на крыльцо вышла Марфа. Зазыба не повернулся к ней, и они так и стояли порознь, вслушиваясь в утро. Потом Марфа вздохнула, приблизилась к мужу и сказала: — Может, и нам что-нибудь закопать в землю? Прошлогодняя яма, где картошку хранили, не обвалилась, так новую копать не надо, только повыбрасывать из нее курап[3]. Машину швейную туда, что ли? А то вдруг заберут? Зазыба на это с досадой махнул рукой. — Это еще неизвестно, то ли машину твою прятать, то ли самим в той яме хорониться. — Он хмуро помолчал и спросил: — А постоялица наша проснулась? — Ходит по хате. — Марфа так ничего и не спросила о незнакомой девушке. Зазыба только предупредил — говорить всем, что это племянница из Латоки. — Ты по-свойски с ней, — не меняя хмурого лица, посоветовал Зазыба. — Так ужо ж… Зазыба еще немного постоял, поводил глазами поверх тына, будто хотел отыскать что-то на пустоши, затем сошел с крыльца и подался на улицу. — A-а, Денис, — увидел его Кузьма Прибытков, тот сидел на лавочке возле хлева; пока Зазыба шагал через дорогу, Прибытков снял с круто витой веревки, которой был опоясан по холщовым штанам, хромовый кисет-каптур, растянул его, словно гармошку, сверху вниз и, нащупав пальцами лист рыжего табака, начал крошить мелкими дольками. — Ты это совсем не куришь? — спросил он Зазыбу, когда тот сел рядом на лавочку. — Не балуюсь. Прибытков закуривал не торопясь, аккуратно и долго примериваясь, рвал от газеты на самокрутку, слюнил ее и дрожащими руками передвигал по нижней губе из уголка в уголок неспокойного рта. Зазыба, наблюдая за этим, усмехнулся: — Слабеешь, Кузьма! — Так… семьдесят годков небось. Но в свои семьдесят годков Кузьма еще имел лоснящееся лицо с большим, точно без хрящей, носом, покрытым чуть ли не от самых глаз тонкими, как корешки луговой травы, жилками. — Как думаешь, германец сегодня придет к нам? — пуская через нос первый негустой дым, посмотрел Прибытков на соседа. — Да уж как захочет. — И то правда, от Бабиновичей ему недалеко. Прибытков наконец хорошо раскурил самокрутку и сказал, пожалуй, самое странное, до чего не каждый мог теперь додуматься: — А я так думаю, что он и вовсе сюда не пойдет. — Он глянул на Зазыбу, словно чего-то ожидая от него, а потом принялся рассуждать: — Ну, за каким лешим ему идти к нам? В Бабиновичи, там ясное дело, что ни говори, а местечко, дорога большая есть, езжай себе хоть на машинах, нигде не загрузнешь. А что у нас? Домов богатых нет, дороги тоже не проложены. Словом, глухомань кругом, только волки да мы вот. Так нас, что ли, стеречь? Тогда и сторожей не хватит. Германия, она не то, что мы, мале-е-е-нькая… Ей с нами, если разум иметь в голове, так и связываться не стоило. Это где тот Хабаровск, а за Хабаровском тоже земля. Просто диву даешься, как он только посмел напасть. Это ж, если посчитать, так ихний один на наших трех или четырех… Зазыба поправил: — Четырех не будет. — Ну, нехай трех, — легко согласился Прибытков, — но попробуй уследи — даже трех зайцев и тех не уследишь, а тут люди. — Так людей, наверное, и он набрал, раз на Москву целит. — Москва, она как приманка. С войной на Москву ходили и в старину. Да все через нас, все через Беларусь. — Прибытков покачал явно в осужденье головой и продолжал: — Я так вот думаю иногды, что очень уж чудно размещена эта Беларусь наша, что господь бог с умыслом ее положил так. Все через нас с войной на Москву, все через нас. Кажется, кабы кто перенес ее в другое место, так и нам бы лучше зажилось в одночасье. А земля хорошая, может, даже лучше, чем тот рай. Это ж подумать только, у других голод так уж голод, люди как мухи мрут, а у нас мужики только поопухали. И завсегда вот так — не кора, так ягода подоспеет, не ягода, так гриб вырастет, а там уж бульба пойдет, рожь высыплет, и человек как-то выбьется из беды, лишь бы не сидел сложа руки. Нет, не говори, земля наша взаправду райская, а вот же… — Старик потушил самокрутку — мол, великовата, за один раз не высосешь! — и положил ее рядом с собой на край лавочки. — Вот и Гитлер этот теперь… Сперва с дружбой лез, а потом и дружбу кобыле под хвост, и все такое прочее. — Играла кошка с мышкой… — Так, ей-право! Я и сам… Между тем распахнулось окно в хате Прибытковых и послышался голос Кузьмовой снохи Анеты: — Тата, бульба сварилась! Старик, наверное, этого и ждал. Опершись обеими руками о посох, он встал на ноги. — Может, и ты, Денис, не снедал еще, так хочешь? — Он посмотрел на крышу Зазыбовой хаты, усмехнулся: — Что-то бабы наши сегодня… позднятся… похоже, и в самом деле ждут германца… — Мужиков дома нет, так и роскошествуют, хоть выспятся. Щупая посохом землю, Прибытков пошел к себе во двор, обутые в лапти ноги — в свои годы он не мог их променять ни на какие сапоги! — ставил так, будто боялся наступить на что-то колючее. Зазыба подумал: верно, износился Кузьма!.. Но люди помнят еще, как Прибытков не очень давно шутя разгибал железную подкову, а когда-то походил с сыновьями почти по всему Забеседью — от Большого до Малого Хотимска. Почти все полы в хатах, построенных за последние тридцать лет в деревнях, были положены из его досок. Пильщик он был отменный и вечно ходил в опилках. Зазыба даже пожалел, что так сразу ушел Прибытков. Но в переулке как раз появился сын Гоманьковой Христины. Иван явно спешил, таща надетый через голову хомут из черной кожи. Видимо, парень бежал по улице, но приостановился, когда увидел в переулке Зазыбу, на какой-то момент даже растерялся, однако свернуть уже было некуда, и он, смущенный, что наскочил на заместителя председателя колхоза, перешел на другую сторону, хотя хата Гоманьковых стояла рядом с Прибытковой. Когда Иван приблизился, Зазыба спросил: — Это куда ж вы надумали ехать? — Н-не, мы не поедем, — испуганно уставился на Зазыбу парнишка. — Тогда зачем хомут? — А я его взял в конюшне! Там теперь берут кто хочет. Зазыба вздрогнул, как от неожиданного удара. — Ты вот что, — сказал он без особой злости, — неси назад, раз не поедете. — И чуть не бегом направился к конюшне на берегу озера. Пока шел по улице, понемногу успокоился, но уже у самых ворот, которые были открыты и в которых, толпясь, гомонили деревенские бабы, сжал пальцы в кулаки. — Здорово, — кивнул бабам. Те сразу притихли, точно увидели привидение, и расступились, давая Зазыбе дорогу. — Ну, чего вы сбежались сюда? — прикрикнул на них Зазыба. Кто-то сдержанно хихикнул. Тогда вперед выступила Кулина Вершкова: — Мы это, Евменович, на работу пришли, а тут… — Несите все на место, — сказал Зазыба. Бабы, пристыженные, бросились наперегонки в трехстенку, побросали на пол хомуты, седелки — все, что держали до этого в руках. Зазыба стоял в проходе конюшни, и на лице у него под кожей ходили желваки. Он мог всего ожидать от своих веремейковцев — где только ярмарка, и они всегда там, — но то, что видел сейчас, не укладывалось в голове. Выходило, стоит лишь отвести глаза, так сразу разнесут все колхозное по дворам. Утешением могло служить одно, что не было здесь мужиков. Через минуту к Зазыбе подошла та же Кулина Вершкова. — Это все Роман, — сказала она виновато, — он начал первый таскать к себе, даже телегу закатил во двор, а мы, глядя на него, тоже загорелись. — Какой там еще Роман? — недоумевающе посмотрел на женщину Зазыба. — Да Семочкин. — Его ж призвали? — А родимец его знает, — пожала она плечами. — Видим только, ходит по деревне, грозится колхоз распустить. А тут ни Чубаря, ни тебя. «Значит, Парфен тогда правду подсказывал, — вспомнил ночной разговор Зазыба. — Дезертировал Роман…» Он подобрал оброненные кем-то вожжи, отнес в трехстенку. Там, подпирая левым плечом ко сяк, действительно стоял Роман Семочкин. Глаза его так и смеялись, выпуская на волю задиристых черти-ков. Зазыба приблизился к Роману. Все в нем возмущалось против этого человека. Раньше в Веремейках были два брата Семочкины — этот, Роман, старший, и Павлик. Но Павлика лет пять назад посадили за убийство кулигаевской Домны Ворониной. Убивали старую женщину они вдвоем. В Веремейках знали об этом. Кто-то видел их в ту ночь вместе, братья шли в Кулигаевку. А началось все с того, что вдруг у младшего Семечкина стала усыхать нога. И что ни год, то хуже. Роман возил брата и в районную больницу, и в областную, но доктора ничего не могли посоветовать. Тогда кто-то в Веремейках подсказал, что в Латоке есть шептуха, которая снимает такие болезни. Поехали к ней. Шептуха поглядела на ногу, покрутила головой — кто-то сушит. Братья начали думать, кто бы это мог. Перебрали по дворам все Веремейки, потом Кулигаевку с Мамонов кой. Наконец сошлись на Домне Ворониной. Вспомнили, что один раз, когда возвращались с ярмарки на Илью, отрясли ее сад. Известное дело, с точностью подсчитали года, время как раз совпало. Тогда шептуха посоветовала разрушить в Домниной хате дымоход, забрать оттуда землю со следом, которая должна была висеть в мешочке. В Кулигаевку Семочкины отправились ночью. Но подвешенной земли в трубе не нашли. Тогда они подступились к самой Домне. Просили, чтоб отдала след. В конце концов, обезумевшие, задушили старуху. Однако на суде, который состоялся в Крутогорье через несколько недель, Павлик взял вину на себя, сказал, что душил Домну один — пожалел семью женатого брата… Зазыба, обминув Романа, прошел в трехстенку. Там валялась разбросанная по земляному полу колхозная упряжь, и он принялся подбирать ее, вешать на большие деревянные гвозди, вбитые в просверленные в стене дырки. — Дорвался? — зло бросил Роману. А тот сказал, будто играя словами: — А что, нельзя? Тогда Зазыба подступил к нему вплотную. — Заруби себе на носу, в другой раз по рукам получишь! Семочкин презрительно усмехнулся: — Мое, потому и беру. Когда-то принес, следовательно, а теперь назад беру! — Тут не одно твое! Тут общее! Колхозное! И не тебе распоряжаться им! — Так и не тебе уже! — крикнул Роман. — Хватит, следовательно, покомандовал! — Ну, вот, что, — вскипел Зазыба, — марш отсюда! — Ты не кричи, а то знаешь!.. — Что — знаешь? — Руки неохота пачкать! — А то тебе привыкать?! — Зазыба помутневшими от злости глазами сверлил Романа. — Только не взяли еще тебя за шиворот! Но не думай, возьмут! Теперь пойдешь под трибунал, дезертир! Доберутся до тебя! — Кто, большевики? — визгливо спросил тот. — Не фашисты ж! — Не-е, — не своим голосом захохотал Роман, — товарищам-большевикам, следовательно, стало некогда. Они хоть бы себе спасение нашли за Уралом. — И открыто начал угрожать: — А тебе, Зазыба, я посоветовал бы придержать пока язык. Теперь суда нет. Придавит кто-либо, как клопа, и отвечать, следовательно, не надо. Лучше ходить не котом, а мышкой. И дезертирством не попрекать. Не один я, следовательно, сделал так. Вон вся армия разбежалась, так и дезертиры, по-твоему? — Ты армию не трогай. Армия отступила. — На заранее подготовленные, следовательно, рубежи? Так мы, солдаты, знаем, что это за рубежи! — Ничего ты не знаешь! Да и какой ты солдат! Может прямо из военкомата удрал да спрятался на чердаке. Молись богу, что не догадались, а то бы скинули, как воробья киловатого. Был бы хорош! — Я уже вымолил свое у бога, теперь тебе надо молиться. Посмотрим, следовательно, как он тебе поможет, — оскалил зубы Роман и вышел из трехстенки с видом человека, которому что-то удалось. Он всегда был упрям, мог броситься даже с завязанными глазами на каждого, кто станет поперек, и потому Зазыбу немного удивило то, что сегодня обошлось так спокойно. Роман, наверное, хитрил, как зверь, который после неудачи обычно поджимает хвост лишь до первых кустов. Очевидно, настораживала его неопределенность — и немцев по эту сторону Беседи не видно, и красные, не иначе, далеко не отошли. «Все-таки зря не выведал тогда у Парфена Вершкова, — вспомнив опять ночной разговор, начал укорять себя Зазыба, — и совсем легко было все сделать: скажи лейтенанту, и тот непременно послал бы бойцов достать Романа с чердака». •Пошатываясь, словно нехотя, покинул вскоре конюшню и Зазыба. Погода резко переменилась. Ветер, неожиданно подув с северо-запада, прогнал с пригорков туман. Но в лощинах и над овсяным полем, на краю которого стояла обгоревшая под утро танкетка, туман еще плавал. Солнце поднялось вверх, однако совсем чистым, кажется, сегодня оно не пробыло и часа. Сперва его закрывал туман, потом заволокла дымка, похожая на водяные брызги; теперь оно плыло под разреженной завесой туч; первыми достигли его белые облачка, гулявшие над озером утром, когда Зазыба стоял еще на своем крыльце, затем из-за леса выплыли тучи, и ветер погнал их прямо на восток: наверное, где-то далеко уже который день поливал землю дождь. Озеро было как застывшее, и на его пепельной глади еще не горбились волны. Между лесом, что перевернулся в воде вверх комлями, и тем берегом, который порос сушеницей, болотником и аистиными ножками, паслись выпущенные из стойла кони. Зазыба услышал голоса — разговаривали на бревнах, лежавших на скатах за конюшней. Бревна те уже второе лето как были привезены из леса на хатку для конюхов. Но хатку так и не построили, и под бревнами пока прятались от собак одичавшие кошки да деревенские парни приводили туда по вечерам разомлевших девок. На бревнах Зазыба увидел в окружении подростков веремейковских мужиков — Вершкова, сухорукого Хрупчика, Ивана Падерина, которого в деревне прозвали Цукром Медовичем и которого из-за грыжи не взяли в армию, и Романа Семочкина. Пятым среди взрослых сидел незнакомый человек с лицом восточного типа. Говорил Роман: — Так, переехали мы, следовательно, Сож, глядим, а немец уже у реки. Следовательно, дело швах- Тогда мы с Рахимом… «Должно быть, тот», — окинул взглядом Зазыба скуластое лицо незнакомого человека. — …тогда мы с Рахимом кувырком из машины да в кусты. Ну а немцы, они, следовательно, тоже не дураки — увидели наши грузовики на дороге и давай чихвостить по ним, только гайки летят. Роман рассказывал и одновременно наблюдал за односельчанами. Те слушали его по-разному. Парфен Вершков, например, сидел с опущенной головой, тихо шевелил носками порыжевших обрезней — сапог без голенищ — высохшую кору под бревнами. Щетинистое и длинноносое лицо его казалось безразличным, но толстая шея от внутреннего напряжения покраснела. Силка Хрупчик между тем не сводил глаз с Романа Семочкина, ловил каждое его слово. Иван Падерин беспокойно вертел головой, сидевшей на кадыкастой шее, и все ухмылялся: мол, ладно, бреши уж до конца. И Роман продолжал: — …вдруг, слышим, перестают стрелять. Тогда я, следовательно, толкаю под бок Рахима, показываю глазами — бежим. Видим, кое-кто тоже встает на карачки. А кто-то кричит: «По машинам!» Но куда поедешь, если командеров нема? Это ж как начали стрелять по нас около реки, так те на броневике своем и удрали. Ну, подошли мы с Рахимом, следовательно., к своему грузовику, глядим, совсем разбитый и бензин вытекает. Зазыба не спеша приблизился к бревнам, сел поодаль. Роман Семочкин стрельнул в его сторону глазами, заговорил громче: — Оно и правда, что мы без командеров, одни? Следовательно, начали расходиться кто куда. Мы с Рахимом тоже решили податься сюда, благо до Веремеек недалеко. Верст сорок, если напрямик. До этого все, кто слушал Романа, по разным причинам могли сдерживаться и не высказывать своего отношения, ибо то, что он говорил, было обычным трепом человека, который не только хвастался, выдавая неправду за правду — веремейковцы не знали действительного положения в армии и на фронте, — но вместе с тем и не хотел показать себя в глазах одно — сельчан явным дезертиром, мол, так сложились обстоятельства… Однако Роман допустил одну ошибку, даже не ошибку, скорее обыкновенную промашку — неточно назвал расстояние от Сожа до Веремеек. И этого было достаточно, чтобы Иван Падерин поправил: — Считай, с гаком. А деревенским людям только начни. — Да и гак надо еще померить, — добавил тут же Силка Хрупчик. — Парфен, наверное, точно знает, — сказал Иван Падерин, — он ведь когда-то водил в Чериков, так… Но Роман Семочкин не дал ответить Вершкову. — Это когда то было, что Парфен ходил, — возразил он, — а мы вот с Рахимом, следовательно, нынче ногами померили все. Напрямки, так верст сорок, не больше. Вершков посмотрел на Зазыбу, заговорщицки усмехнулся. — Роман, должно быть, сигал здорово, сам себе на пятки наступал? — Так нехай скажет он! — сделал обиженный вид Роман Семочкин и кивнул на Рахима, который с одинаковым вниманием слушал каждого, как-то по волчьи наставляя ухо. — Рахим твой тоже едва ли успел оглянуться хоть раз, — помогая Парфену Вершкову, отозвался наконец со своего бревна Зазыба. Мужики захохотали. — Рахиму, с его ростом, наверное, пришлось делать по два шага вместо твоего одного, — не переставая смеяться, сказал Силка Хрупчик. — А что? — вскочил Роман Семочкин, — Ты не гляди, что он мал ростом. Бывает маленький, да удаленький. Вот увидите, Рахим приживется у нас. Теперь в деревне мужиков не хватает, так пускай обслуживает молодух. А там, может, еще и власть передадим ему. Походили в начальниках Чубарь да Зазыба, теперь нехай Рахим. — А сам что, будто и не хочешь? — подмигнул Парфен Вершков. Роман отрицательно замотал головой. — Боязно? — усмехнулся Вершков. — Я, сам знаешь, не очень пугливый. Да и некого, следовательно, бояться. — Значит, тебе прямая дорога в навильники, — сказал Иван Падерин. — Начальником я не хочу быть, — вполне серьезно сказал Роман. — Так уж и не хочешь? — прищурившись, поглядел на него Парфен Вершков. — И не хочу! — А может? — Что — может? — Да то, что голову еще крепкую надо иметь, чтоб начальником быть. — Ну, это мы посмотрим! — А что смотреть? — уже явно поддразнивал Романа Парфен Вершков. — Раз считаешь, что голову хорошую имеешь, так бери в свои руки власть, зачем отдавать кому-то? Что этот Рахим тебе, брат или сват? — Мне власть не нужна. — Экий ты осторожный! Кажется, человек, как и все мы, а тоже кумекаешь — власти теперь искать, так все равно что петлю на шею. Потому ты и привел вот Рахима. Все же не своя шея! От Парфеновой откровенности Роман даже глазами захлопал, ища поддержки у остальных веремейковских мужиков. Силка Хрупчик и Падерин Иван поглядывали друг на друга, и в глазах их таилась скрытая усмешка, которую трудно было заметить. Из всех только Зазыба не скрывал своего удовлетворения: Парфен говорил Роману то, что мог высказать и он, Зазыба, но тогда все выглядело бы по-другому и воспринималось бы не так категорично. Парфен выждал немного, как раз столько, чтоб не очухался Роман, потом снова начал: — Ты вот говоришь: некого бояться. Но это ты своей головой думаешь так, а я своей так по-другому маракую. Да и баба моя вчера на сковородке ворожила, выходило, что наши вернутся. Роман Семочкин молчал. Тогда спросил Иван Падерин: — Скажи, а заместо кого ты своего Рахима ставить хочешь? Заместо Чубаря или заместо Зазыбы? — Почему заместо Чубаря? — будто удивился Роман. — Колхоза при немцах не будет, следовательно, и должности такой не будет. — Ага, значит, волостным? — подсказал Силка Хрупчик. — И это еще неизвестно, — сказал Роман Семочкин. — Это как немцы сами скажут. Но могу об заклад биться, больше ни сельсовета, ни колхоза не будет! — Много ты знаешь! — А тут и знать нечего. Тут уже все ясно. — Значит, у нас теперь будет командовать Рахим? — спросил Парфен Вершков. — А чем он хуже Чубаря или Зазыбы? — уставился на Вершкова Роман. — Так я не говорю. А если вдруг Денис возьмет да не захочет отдать Рахиму власть? — Ну, об этом, допустим, спрашивать у него не будут. Теперь орден Зазыбин не играет. Вершков взглянул на Зазыбу. — Роман, видать, продумал все. — Еще бы, засмеялся Иван Падерин. — Времени ведь хватало, пока где-то на чердаке прятался! — Вот только поздно, — сказал вдруг Парфен Вершков. — И правда, никак поздно, — засуетился Силка Хрупчик. — Пора домой идти, а то мы что-то сегодня разболтались. — Я не про это, — удержал его Парфен Вершков, — я полагаю, что Роман с Рахимом, наверное, уже опоздали. Браво-Животовский опередил их. Еще на рассвете в Бабиновичи пошел. Может, как раз с немцами договаривается там. — Так и Браво-Животовский в Веремейках? — удивился Силка Хрупчик. — А ты думал, один я? — обрадовался Роман. — Ну-у-у, — развел руками Силка. — Они с Романом с одного насеста слетели, — засмеялся Иван Падерин. — Все мы тут, следовательно, с одного шестка, — возразил Роман Семочкин, — это, может, только Зазыба с другого. — Однако ж Браво Животовский! — как бы в восторге сказал Иван Падерин. — Не надо было так долго сидеть Роману, — сказал тем временем Парфен Вершков. — Теперь не быть Рахиму начальником у нас. Все Браво-Животовскому немцы отдадут. Между тем кто-то из подростков подсказал вдруг: — А Животовщик не один в Бабиновичи пошел. Он к Миките Дранице заходил. Мужики переглянулись. — Правда, как это мы не подумали? — сказал Иван Падерин. — Сколько сидим, а Ми киты Драницы нету. Этого ж еще не бывало с ним. Должно быть, подался-таки в Бабиновичи с Браво-Животовским. Ну-у-у, асессора отхватит! Новая власть не пожалеет! Хотя что я говорю, это ж, наверное, переводчиком при Браво Животовском Микита пошел! Все засмеялись. Микита знал много слов по-немецки, выучился у своего тестя, который был в германском плену в ту войну, «шпрехать» целыми предложениями и задавался в деревне этим, особенно перед школьным учителем немецкого языка. — Потянуло Микиту на волокиту, — сказал Силка Хрупчик. — Теперь к его носу и с кукишем не подступишься. Однако недавно он тоже куда-то бегал. Потом прятал что-то на огороде. Баба моя сказала. Говорит, глянь, чего это они с Аксютой по огороду ходят. — Так они и трав да что то сховали там, — загомонили разом, перебивая друг друга, подростки, которые будто ждали своего часа. Мужики замолчали, как уличенные в чем-то, а Парфен Вершков спросил строго, но с безразличным видом: — Кто это видел? — Федька Гаврилихин, — ответил за всех Иван Гоманьков, который раньше Зазыбы отнес на место хомут, да так и остался со взрослыми. — Мы его посылали подсмотреть. — Тоже мне шпионы! — сдвинул брови Парфен Вершков. — Где ваш Федька? — оглянулся Силка Хрупчик. — Так он дома, — засмеялись почему-то дети. Мужики призадумались. Но вскоре Иван Падерин заметил Роману Семочкину: — Видишь, как некоторые делают! — А он рот нараспашку да язык на плечо, — насмешливо сказал Парфен Вершков про Романа Семочкина. — Не зря говорят, ранний зайчик точит зубки, а поздний только глазки продирает. — Ничего, — положил Роману руку на плечо Силка Хрупчик, — для тебя это, может, и хорошо оно, что в Бабиновичи пошли Драница с Браво Животовским, потому как по теперешнему времени идти туда, так все равно что сгребать на перекрестке попел: пошел по попел, а черт и ухопил! — Умные все стали! — с укором, но уже не крикливо, сказал Роман. Он был рад, что постепенно внимание всех переключилось на другое. — Но что это Рахим твой молчит? — вдруг вспомнил Силка Хрупчик. — Мы вот болтаем что попало, а у него или языка нет, или слушает да на ус мотает? Роман Семочкин сказал: — Рахим все понимает. — И это прозвучало как угроза наперед, хотя Роман делал вид, что просто шутит. После этого Силка Хрупчик зевнул, заложив обе руки — и больную, и здоровую — ладонями за шею. — Так это будем мы сегодня делать что в колхозе? — спросил он, поглядывая на небо. — Хмурится ведь, — прищурил глаза в ответ Ивац Падерин. Но Силка Хрупчик, будто не слыша, продолжал: — Давали наряд куда-нибудь? — Это по Денисовой части, он должен знать, — сказал Иван Падерин. — Так и по твоей. — Силка Хрупчик перевел взгляд на Зазыбу: — А может, Денис, пока гонял коров, так прозевал. Иван теперь ведь тоже в начальниках у нас. Счетоводом стал. — Это при мне было, — кивнул головой Зазыба. — Мое дело писать, — будто открещиваясь от чего-то. сказал Падерин. — Я потому о работе, — объяснил Силка Хрупчик, — что вспомнил: остались в лесу клепки мои. — Силка немного мастерил по бондарному делу и несколько дней назад пощепал осину, а привезти не успел. — Так, сможет, коня какого взять? — Одноглазку, — шутя подсказал Иван Падерин. — Это уж ты сам вози на одноглазой! — отмахнулся Силка Хрупчик. — Смотри сам, какого, — сказал Зазыба, — я теперешних коней не знаю. — А зачем тебе, Силантий, клепки? — поинтересовался Иван Падерин. — Не ко времени. Бочки теперь ведь некуда будет сбывать. — Это поглядеть еще надо, — сказал Силка Хрупчик. — Раньше, так на ильинки… — А теперь на воздвиженье! В Медведи поеду и продам. Думаешь, в войну людям и бочки не нужны? — Когда это ильинки нынче были? — Они завсегда припадают на август, на второй день, — подсказал Парфен Вершков. — Такая кутерьма, — вздохнул Иван Падерин, — Тут и про святых забудешь. — А то без этого ты крепко о них помнил! — засмеялся Силка Хрупчик. — Теперь, должно, и попы толком не знают, какой праздник за каким идет. Я сам про ильинки помнил, следил, чтоб на базар в Бабиновичи попасть… Парфен Вершков, вспомнив прежний разговор, сказал Роману Семочкину, кивнув на Рахима: — Раз привел в деревню человека, позаботиться должен. Пока. он власти дожидаться будет. — Так теперь бабушка надвое сказала, — засмеялся Иван Падерин. — Браво-Животовский явно не уступит ему власть, раз сам пошел в Бабиновичи. Как пить дать, не уступит. Но Парфен Вершков не обратил внимания на то, что вдруг встрял в разговор счетовод. С присущей ему серьезностью продолжал: — Так пока он власти дожидаться будет, пристроил бы его к своей свояченице. — К какой еще свояченице? — Ну, к Акулине. Ведь давно без мужика живет. Сколько это прошло, как Евдоким помер? — Лет семь уже, — подсказал Силка Хрупчик. — Ну вот! Зачем же ей без мужика пропадать? Сам говоришь, Рахим твой мастак по этой части. Зачем ему со всей деревни бабы? Свояченицы твоей хватит. — Ты это, следовательно!.. — метнул на Парфена злой взгляд Роман Семочкин. Мужчины засмеялись. — Может, еще зря Роман хвалит Рахима, — подначил Иван Падерин. — Не зря! — повысил голос Роман. — Следовательно, знаю, раз говорю. — Что, вместе сходили уже куда-нибудь? — не отставал от него Иван Падерин. — Сам рассказывал. В тюрьме был за это. Взял там одну силой, а ему припечатали, следовательно. — Правильно сделали, — сказал Парфен Вершков. — Значит, научен уж вежливому обращению со слабым полом?.. — добавил, смеясь, Силка Хрупчик. — Так то было при Советской власти, а теперь… — усомнился Иван Падерин. — Понятливому человеку наука завсегда впрок бывает, — сказал Парфен Вершков. — Ну, а если непонятливый попадется? — посмотрел на него Иван Падерин. — Так говорят — горбатого могила исправит, — солидно ответил Парфен Вершков и обратился к Роману Семочкину: — Откуда он сам-то? — Из-за Волги, — сказал Роман. — Так Волга большая. Там вон сколько народу живет. — Я не допрашивал, следовательно. — Как же это, привел человека, а сам не знаешь о нем толком? — Что надо знать — знаю. — А из тюрьмы он давно? А то как-то получается непонятно — из тюрьмы да в армию сразу? Что-то я сомневаюсь. Так не бывает. В армию такого не возьмут. — Так то было давно. Он уже, следовательно, лет пять как отсидел. — Ну, это другое дело. Это понятно. Могли призвать. Решили, что человек исправился. — Как же, исправился! — осуждающе покачал головой Иван Падерин. — Ежели б исправился, так не сидел бы с нами на бревнах. Воевал бы г де то. — Его ж Роман привел. Сам сбежал и его привел, — уточнил Силка Хрупчик. — Ежели б упрямился, так не привел бы, — ответил ему Парфен Вершков. — Верно Парфен говорит — горбатого могила исправит, — сказал Иван Падерин. После этого мужчины некоторое время молчали. — А помните того летчика, что за Прусиком схоронили? — вдруг нарушил тишину Силка Хрупчик. — Его, кажись, тоже звали Рахимом?.. — Нет, летчика звали как-то по другому, — возразил Парфен Вершков. — Это я точно, знаю. Сам разговаривал с Рипиновичем и могилку видел. Прямо у дороги, что от Прусина к Крутогорью идет. Рипинович ведь первым к самолету тогда прибежал. Нет, летчика звали иначе. Это я точно помню. А вот что и тот татарин и что из-за Волги родом — это правда. Значит, Рахимов земляк был. А вот же чудно как-то жизнь устроена. Очень уж непохожи люди друг на друга. Вот Рахим… Ну, что про него хорошего скажешь? А тот — летчик, герой. Да, герой, самый настоящий герой. Выходит, один народ, одна земля и героев может давать и… — Парфен почему-то не захотел точнее сказать о Рахиме, только сощурил глаза и долго не сводил их с дезертира. Веремейковские мужики вспомнили действительный случай, что произошел в июле месяце за Крутогорьем, недалеко от деревни Прусин. В жаркий день завязался в небе бой нашего истребителя с двумя немецкими самолетами. Бой длился недолго. У всех на виду вспыхнули и рухнули на землю оба фашистских стервятника. Но и наш «ястребок» качнулся и потянул над лесом ближе к прусинскому полю. Летчик сумелпосадить самолет во ржи, но когда прибежали из деревни колхозники, герой сидел в кресле уже без дыхания. Его осторожно извлекли из кабины, положили на землю рядом с самолетом. На гимнастерке пилота под кожаной курткой были прикреплены два ордена Красного Знамени и медаль «ХХ лет РККА». Председатель местного колхоза тут же позвонил в Крутогорье, и вскоре на прусинское поле приехали откуда-то на легковой машине военные. Хоронили героя с речами, вспоминали его заслуги перед Родиной — оказывается, до этого он воевал и в Испании, и на Халхин-Голе… Примчались мальчишки — те уже успели незаметно сбегать на огород к Дранице. Там действительно была раскопана земля, и они быстро нашли тайник. Под деревом лежала завернутая в рваный мешок брезентовая торба. Иван Падерин взял торбу, взвесил на большом пальце. — Ого! — сказал он весело. Мужики повставали с бревен, обступили Ивана Падерина, однако глядеть при этом друг на друга не могли. На месте остались только Денис Зазыба, которому сделалось неприятно, что взрослые люди начали дурачиться, да еще Романов Рахим, который, казалось, был безразличен ко всему окружающему. Иван Падерин расстегнул торбу, сунул туда руку и вытащил целую стопку бумаг. Подержал в вытянутой руке, потом, разочарованный, отдал их Роману Семочкину. Тот тоже посмотрел на бумаги и с еще большим разочарованием передал Парфену Вершкову. — Вынимай все! — сказал Силка Хрупчик. Иван Падерин перевернул торбу, встряхнул. — А я-то думал, — покачал головой Силка Хрупчик, — может, деньги какие они прятали… А тут во-он что! Берите, хлопцы, — сказал он подросткам, — да несите эту писанину в озеро карасям. — Подожди, Силантий, — заступил ребятам дорогу Парфен Вершков. — Может, что важное, государственное. Надо хорошо посмотреть. Может, какие документы из района. А ты — в озеро! Карасям! Евменович, — позвал он Зазыбу, — погляди, может, и правда что нужно. — Нагнулся, сгреб растопыренной рукой бумаги и понес Зазыбе. Зазыба принял их, начал вчитываться. Парфен Вершков между тем стоял, не отходя, и наблюдал, как Зазыба все больше хмурил лоб, перебирая бумаги. Остальные веремейковские мужики также не сводили глаз с заместителя председателя колхоза. Наконец Зазыба поднял глаза на Парфена Вершкова и, виновато усмехаясь, сказал: — Глупость одна… Ничего государственного тут нет… Можно и в озеро бросить. — Тогда зачем же было закапывать Дранице? — не поверил Роман Семочкин. — И правда, зачем? — удивился Силка Хрупчик. — Может, Зазыба не все прочитал? — посмотрел на мужиков Роман Семочкин. — А что тут читать? — отмахнулся Зазыба. — Так то, что написано, — пошел наседать на Зазыбу Иван Падерин. — В конце концов, ты сам грамотный, возьми и читай, — сказал ему Зазыба. — Это письма подметные. — Письма? Целая торба? — Может, и другие бумаги есть, а мне попались письма. — И все на веремейковцев? — ошалело таращил глаза Иван Падерин. — А, следовательно, на кого? — пришел в недоумение Роман Семочкин. — Во всяком случае, не на тебя, — бросил ему Зазыва. — Но и не на тебя! — с какой-то открытой завистью сказал Роман Семочкин. — Советский власти Служил верой и правдой. А что она тебя малость осадила, так не надо было так стараться. Масея твоего тоже, должно быть, за сильную преданность забрали. Не-е, на тебя писем не писали. Кому было писать? — Нехай покопаются, — кивнул головой Зазыба, — так, может, найдут и твои. Мужики подступили к Ивану Падерину — давай читай. Но тот, будто остерегаясь чего, отказался. Тогда позвали Ивана Гоманькова: парень в этом году перешел в шестой класс и на него можно было положиться. Иван сразу узнал руку своего одноклассника Митьки Драницы, тот писал под диктовку отца. Первое письмо попалось на Родиона Чубаря. И это удивило веремейковских мужиков — Микита Драница все эти годы, пока Чубарь жил в Веремейках, набивался к нему в друзья. — «И тогда, — читал Иван Гоманьков, — я пригласил товарища Чубаря Родивона Антоновича к сибе. — Дранице, очевидно, очень хотелось, чтобы написано было по-русски. — Пили мы самогонку, которую принес мне Федос из Держинья, а также московскую водку, которую взяли на свои деньги в магазине. Товарищ Чубарь при етом ругал присядателя рика товарища Силязнева, критиковал также товарища Кочуру, который приезжал вчера в Веремейки. Затем товарищ Чубарь собрался и поехал в поселок Мамонов ку к своей полюбовнице Аграфене Азаровой, которая потеряла мужа в филянскую кумпанию. В чем и расписываюсь. Никита Драница». Было среди бумаг письмо и на председателя Веремейковского Совета Егора Пилипчикова. Послушали и его с неподдельным крестьянским любопытством. — А это уже про дядьку Дениса, — сказал Иван Гоманьков через некоторое время, отыскав письмо, написанное крупными буквами на листке из ученической тетради. — Читай! — подбодрили парнишку мужики, им было интересно послушать, о чем писал про своих односельчан Драница. — Что он там про Зазыбу пишет? Но Гоманьков то и дело оглядывался. — Ничего, читай, — наступил на ногу ему Парфен Вершков. Тогда Зазыба покрутил головой, усмехнулся. — И любите ж вы… — но не высказал до конца свою мысль. — «Сопчаю, начал читать Иван Гоманьков, — что последнее врэмя я наблюдал за нашим завхозом Зазыбой Денисом Е., которого три года назад прогнали с присядателя и поставили Чубаря. Д. Е. Зазыба молчит, но есть люди, которые не верют ему, потому что он не пьет. В дальнейшем буду также отписывать вам и пиридавать через мою бабу, так как она возит по пятницам в райвон сливки из Гутянского сипаратора. К сему — Никита Лексеевич Драница». — Как рашпилем, — покрутил головой Иван Падерин и передразнил Драницу: — «К сему — Ни-кита Ле-е-ксеевич…» Кто бы подумал? — Так он же про Дениса не очень, а? — посмотрев на всех по очереди, сказал Силка Хрупчик. Тогда захохотал Роман Семочкин. — Ишь, как тот пес, никогда блинов не пек — тестом ел! — А ты рот нараспашку, — сделал придурковатое лицо Парфен Вершков. Роман Семочкин почувствовал, что разговор с Ми-киты Драницы может перекинуться на него, и оттого сразу надулся, хотя Парфен Вершков, в сущности, ничего оскорбительного не сказал. Тем не менее Роман уже не на шутку покраснел от злости, которая распирала его и которую он старался сдержать. Парфену Вершкову Роман Семочкин не отвечал. Он повернулся к Рахиму, буркнул: — Пойдем… может, немцы уже в деревне, а мы… — Оно и точно! — нервно засмеялся Иван Падерин. — Пока мы сидим тут, так немцы, может, уже с бабами нашими!.. Но шутку никто не поддержал. Парфен Вершков нахмурился, провел ладонью по сухим губам. Хрупчик тем временем достал из-под бревна упряжь на целого коня — хомут, седелку, дугу — и сказал подросткам: — Отнесите на конюшню. — Ты же собирался за клепками ехать? — насмешливо посмотрел на него Зазыба. — Куда теперь поедешь! — отвел глаза Силка Хрупчик. Расходились по двое. Сперва двинулся Роман Семочкин, повел куда-то своего Рахима, за ними подались домой Иван Падерин и Силка Хрупчик, Денис Зазыба шел вместе с Парфеном Вершковым, им было по дороге. Начинался дождь. Тучи теперь чуть ли не цеплялись за деревенские крыши. Только кое-где в разрывах между ними можно было увидеть небо. Редкие, но крупные капли дождя падали на черную стежку, протоптанную вдоль заборов, лопотали на огородах по ботве, сбивали придорожную пыль с чистотела, этого чертова серебра, что не успело отцвести. Гнездо аистов, возвышавшееся на березе возле кладбища, тоже было окутано тучами. Оно то выступало из них на короткое время, и тогда было видно, как стояла там на одной ноге старая аистиха, который год сиротливо прилетавшая сюда, то снова скрывалось. — А вы тоже, — сказал с укором Зазыба Парфену Вершкову, — пришли на работу! Только сами айда на посиделки, а баб на конюшню послали. Нехай те растаскивают колхозную упряжь, а мы, мол, ни при чем. — Так оно ж… — замялся Парфен Вершков. — Чубарь куда-то ушел, а ты вот… будто и не хозяин теперь в колхозе. Как сгонял коров, так не только самого на деревне не видать, даже голосу не слышно. А время не ждет ведь. И немцы, ты сам говоришь, в Бабиновичах, и… жатву пора начинать. В другие годы мы уже, считай, кончали таким числом. А тут, как нарочно, этот год, одно к одному. К тому же Роман, наверное, правду сказал, колхозов немцы не допустят больше. Так что… — Не Роману колхозом распоряжаться, — со злостью сказал Зазыба. Своей головой он понимал, что Парфен Вершков прав, беспокойство не напрасное, но сам пока был не способен ни объяснить что-нибудь из того, что волновало людей в Веремейках, ни решить, в сущности, неотложное и насущное дело. А дело пока состояло в одном — что — то надо было делать или в колхозе, или с колхозом. — Вы, наверное, поцапались это на конюшне с Романом? усмехнулся Парфен Вершков. — Вижу, сперва Роман прибежал к нам как ужаленный, потом ты. По лицу видно, что между вами что-то произошло. Да и молчал ты неспроста. Посидел как без языка, точно Романов Рахим. А напрасно. Мне вот пришлось говорить и за тебя и за себя одновременно. — Я это понял, — будто в шутку сказал Зазыба. — А Роман, оказывается, хитрый, — вытирая рукавом лицо, мокрое от дождя, рассуждал Парфен Вершков. — Понимает, что своеволие может слезами кончиться. Потому какого-то Рахима хочет подставить, а сам при нем, как говорится, и с мукой и не пыльно. — Так теперь всякое г… всплывать будет, — вздохнул Зазыба. — Как в большое половодье. Вода слепая, она несет, что подхватит. Но скажи, может, ты выдумал и про Браво-Животовбкого, и про Драницу? — Стану я выдумывать! — А ночью я подумал, что ты просто по привычке ворчишь, — сказал Зазыба. — Почему не говорил тогда ясно, без намеков? Мы б их подоставали с чердаков! — А то сам не знал! — Если бы знал! — Жалко все же, человек, что ни говори. Но и я про Браво-Животовского не догадывался, — признался Парфен Вершков. — Думал, один Роман Семочкин удрал. А утром вижу, и Браво-Животовский в Веремейках. — А может, и еще кто? — Нет, видно, только они. — Парфен некоторое время шагал молча, затем снова заговорил: — Оно конечно, жить охота всем. Но ведь вон сколько, считай, из каждой хаты, мужиков ушло по мобилизации, а в деревне очутились только Роман да Браво-Животовский.III